1er juin 987 : Hugues Capet est élu et sacré roi des Francs.

Il a été duc des Francs (960-987), puis roi des Francs (987-996). Fils de Hugues le Grand et de son épouse Hedwige de Saxe, Hugues Capet est l’héritier des puissants Robertiens, une lignée en compétition pour le pouvoir avec la dynastie carolingienne et les grandes familles aristocratiques de Francie aux IXe et Xe siècles, mais, par sa grand-mère paternelle Béatrice de Vermandois, il descend également d’un Carolingien, Bernard roi d’Italie, petit-fils de Charlemagne. Hugues Capet est le premier roi à abandonner le germanique au profit de l’ancien français.

Le moine Richer de Reims écrit qu’Hugues est couronné et sacré le 1er juin. Yves Sassier n’imagine pas qu’on puisse à l’époque sacrer le nouveau souverain dix jours seulement après la mort du Carolingien. Il semble plutôt qu’Hugues ait été acclamé roi par l’assemblée de Senlis (peut-être le 3 juin ou le ) puis couronné et sacré roi le 3 juillet à Noyon. Mais les sources font également mention d’une cérémonie à Reims, d’où l’idée émise de deux cérémonies : une à Noyon (laïque) et l’autre à Reims (religieuse). Finalement, de quoi est-on sûr ? Hugues Capet a été acclamé par l’assemblée de Senlis (quelques jours après la mort de Louis V), puis il a été couronné et sacré, soit à Reims, soit à Noyon, entre mi-juin et mi-juillet de l’an 987.

1er juin 1204 : capitulation de la ville de Rouen, qui tombe aux mains du roi de France Philippe-Auguste. La Normandie entre dans le giron de la monarchie française.

La campagne finale pour la conquête de la Normandie commence le , par les prises, en quelques jours, de Pont-de-l’Arche, Roche-Orival, du Neubourg, de Moulineaux et de Montfort-sur-Risle. Ayant remis à plus tard les conquêtes de Rouen, Arques et Verneuil, le roi de France se fait livrer Argentan le par son défenseur, le Flamand Roger de Gouy. Falaise tombe ensuite après un siège rapide de sept jours, puis Caen tombe aussi sans pratiquement aucun combat. Guillaume Crassus, le sénéchal de Normandie, se réfugie à Rouen. Philippe Auguste le poursuit pour mettre le siège à Rouen vers la fin du mois de mai. Dans le même temps, les Bretons, qui veulent venger la mort d’Arthur, attaquent à l’ouest l’Avranchin. Profitant de la marée propice, c’est le Mont-Saint-Michel qui est d’abord conquis par le feu. Ils font jonction avec les armées françaises à Caen avant de conquérir le reste de l’Avranchin puis le Cotentin2.

Rouen assiégée par les Français est prêt à soutenir un long siège. Les provisions, venues de toute la Normandie, sont assez abondantes pour tenir un long moment, les derniers résistants à l’occupation française sont réfugiés derrière les hautes murailles de la ville et de ses triples fossés. Elle est commandée par Pierre de Préaux, assisté par l’élite des barons du voisinage. Pourtant le 1er , la ville signe un accord avec les Français stipulant la reddition en cas d’échec ou d’absence, de tentatives de secours dans les trente jours suivants ; ce traité concerne aussi les villes d’Arques et Verneuil, investies mais non prises par les troupes royales. La peur que les avantages commerciaux de la ville soient supprimés en cas de résistance trop longue est si forte que la ville préfère se rendre sans combat. Le , avant même la fin du délai, les portes de la ville sont ouvertes et les troupes françaises pénètrent dans Rouen sans résistance de la population.

1er juin 1780 : naissance du théoricien militaire prussien Carl von Clausewitz.

1er juin 1808 : transformation du Prytanée militaire.

Le collège de jésuites de La Flèche fondé par Henri IV n’était pas militaire. Sa transformation en une institution militaire en 1764 est une conséquence de la création de l’Ecole royale militaire en 1751. Explication : dans la première moitié du XVIIIe siècle, les jeunes gens de la bonne noblesse et de la bourgeoisie fortunée qui se destinaient à la carrière des armes n’entraient pas d’emblée dans l’armée, avant d’avoir reçu une solide instruction générale. Après une instruction élémentaire (souvent par précepteur), ils fréquentaient, aux côtés de congénères qui ne se destinaient pas à la carrière des armes, un collège, soit un collège des universités, soit un collège d’une institution religieuse, jésuites ou oratoriens. Le collège des jésuites de La Flèche était simplement un de ces collèges…

En 1751 est créée l’Ecole royale militaire à Paris, pour donner, aux frais de la monarchie, aux gentilshommes pauvres qui se destinaient à la carrière des armes (prioritairement les orphelins et les fils de militaires) l’instruction que leurs moyens financiers ne leur permettaient pas d’acquérir dans des collèges. Or le niveau des élèves est très inégal à l’entrée (du fait qu’il n’y a pas d’examen d’entrée), même si une instruction élémentaire est requise pour postuler.

Donc en 1764, la monarchie crée, à La Flèche, une école préparatoire, pour donner aux enfants un enseignement élémentaire avant leur entrée à l’Ecole royale militaire de Paris. Cette école préparatoire est installée dans les locaux de l’ancien collège jésuite de La Flèche (les collèges de jésuites ont été fermés en 1762, après la condamnation de la Compagnie de Jésus par le Parlement de Paris).

Un bon résumé de tout cela se trouve dans : André Corvisier (dir.), Histoire militaire de la France, Paris, PUF, tome 2, 1992, p. 68-75 (chapitre écrit par Jean Chagniot).»

1er juin 1815 : mort du maréchal Berthier (Allemagne).

Né en 1753, il commence sa carrière comme ingénieur cartographe à l’école du génie de Mézières, fait la campagne de la guerre d’Indépendance américaine avec La Fayette puis ne quitte plus Napoléon jusqu’à la campagne de Russie où il démissionne pour manifester son désaccord. Grand organisateur, il sert principalement en tant que ministre de la guerre ou chef d’état-major de l’empereur. Il est avec La Fayette l’un des rares Cincinnati français. L’ordre des Cincinnati a été fondé en 1783 par George Washington afin d’honorer les aînés des familles les plus méritantes dans le combat pour l’indépendance des États-Unis et notamment les officiers étrangers. Il existe 14 sociétés des Cincinnati (13 américaines et 1 française) toujours actives. Ce sont les plus anciennes sociétés patriotiques américaines. L’appellation fait référence au héros romain Cincinnatus, modèle de l’honnête homme, aussi courageux dans la guerre que dans la paix.

1er juin 1823 : mort du maréchal Louis Nicolas d’Avout (dit Davout).

Louis Nicolas d’Avout puis Davout, duc d’Auerstaedt, prince d’Eckmühl, né le à Annoux en Bourgogne et mort le 1er à Paris, est un général français de la Révolution et de l’Empire, élevé à la dignité de maréchal d’Empire par Napoléon en 1804.

Issu d’une famille de petite noblesse, Davout fait ses premières armes dans l’armée de l’Ancien Régime avant d’embrasser les idées révolutionnaires et de devenir dès 1791 chef de bataillon des volontaires de l’Yonne. Dès lors, son avancement est fulgurant : général de brigade en , il participe à la campagne d’Égypte sous les ordres de Napoléon Bonaparte avant d’être promu général de division en 1800. Il inaugure son nouveau commandement en prenant la tête de la cavalerie de l’armée d’Italie avec laquelle il se signale à Pozzolo. Le , Napoléon, devenu empereur, élève Davout à la dignité de maréchal d’Empire.

Davout joue un rôle majeur lors des guerres napoléoniennes, notamment à Austerlitz en 1805 et à Auerstaedt en 1806 où il met en déroute la principale armée prussienne. En récompense de cette dernière victoire, l’Empereur lui octroie, le , l’honneur d’entrer le premier dans Berlin. Davout se distingue par la suite à la bataille d’Eylau, avant d’occuper les fonctions de gouverneur général du duché de Varsovie. Commandant en chef de l’armée d’Allemagne en l’absence de l’Empereur, il participe avec brio à la campagne d’Allemagne et d’Autriche à l’issue de laquelle il reçoit le titre de prince d’Eckmühl. Employé en Russie, où il dirige le 1er corps, puis en Allemagne après la retraite des troupes françaises, Davout s’enferme dans Hambourg et parvient à résister aux attaques des armées alliées jusqu’à la chute du régime impérial. Passif sous la Première Restauration, le maréchal se rallie pendant les Cent-Jours à Napoléon 1er qui le nomme ministre de la Guerre. Après la défaite de Waterloo, il se retire dans ses terres de Savigny-sur-Orge.

Considéré comme le meilleur subordonné de Napoléon sur le plan tactique, Davout est le seul maréchal de l’Empire à être resté invaincu au cours de sa carrière militaire. D’un caractère difficile et exigeant envers ses officiers, il se montre particulièrement sévère sur l’entraînement et la discipline de ses troupes. Il est toutefois critiqué par l’Empereur à Sainte-Hélène qui déclare, amer : « Il a fini par trahir comme les autres quand il a vu ma cause en péril, et, quand il l’a vue perdue, il a voulu conserver ses honneurs et tout ce qu’il me devait de richesses et de grandeurs ; il m’a mal servi […] Vous ne connaissez pas les hommes, vous ne connaissez pas Davout comme moi ».

1er juin 1875 : naissance du sculpteur Paul LANDOWSKI.

En 1916, durant la Première Guerre mondiale, il participe à la bataille de la Somme et reçoit la croix de guerre.

Il est notamment l’auteur :

- En 1931, du Christ de Corcovado à Rio de Janeiro ;

- En 1937, du tombeau du maréchal FOCH aux Invalides, ancien chef de corps du 35e RA entre 1903 et 1905 (aujourd’hui 35e RAP) ;

- Vers 1950, du haut-relief en bronze commémorant la victoire de Narvik ;

- En 1956, du monument à la gloire de l’Armée française 1914-1918 place du Trocadéro.

Il meurt le 31 mars 1961.

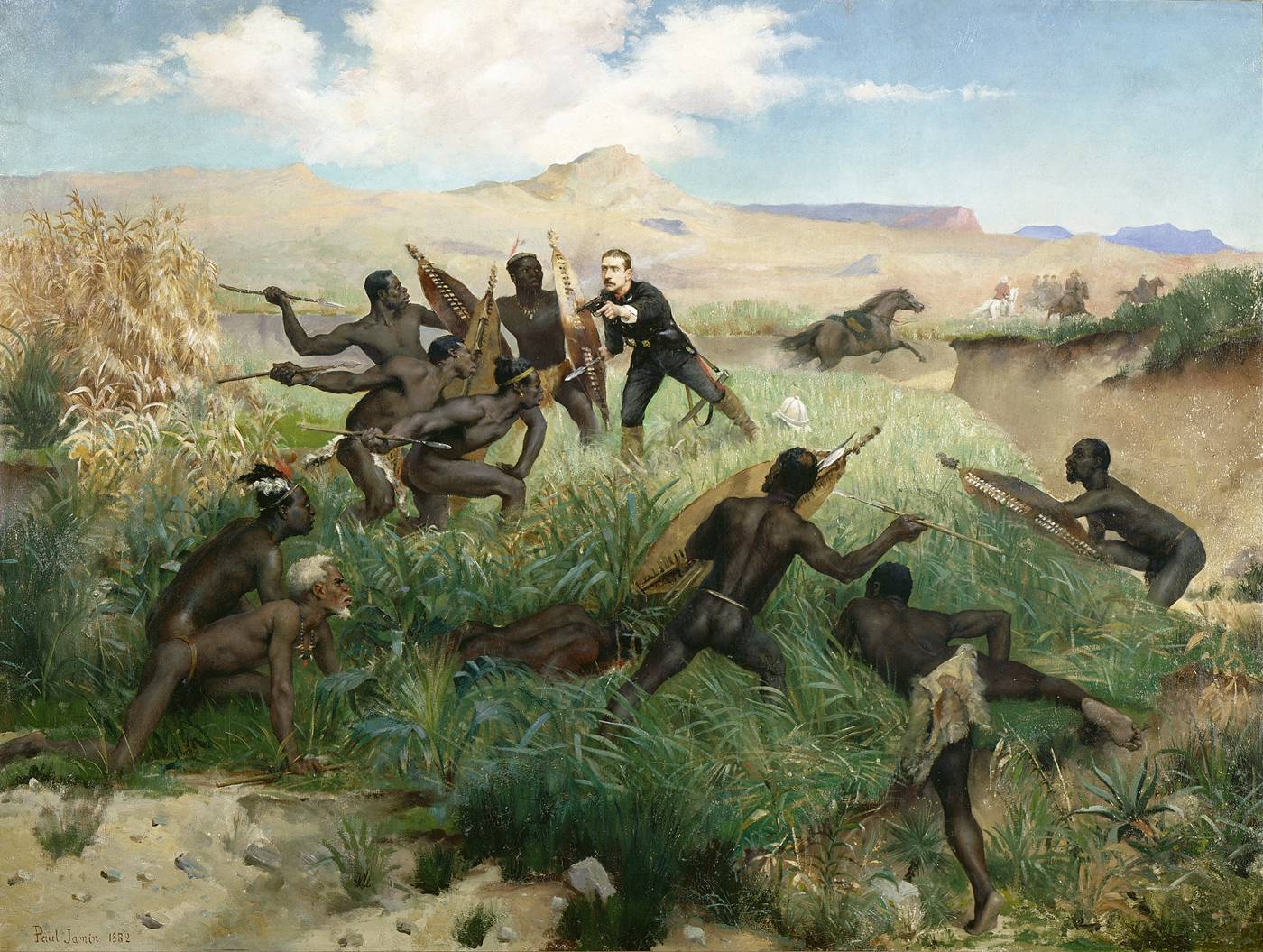

1er juin 1879 : mort au combat du Prince Louis Napoléon (Afrique du Sud).

A 23 ans, le fils de Napoléon III demande avec insistance à être intégré dans les troupes britanniques d’Afrique australe. La reine Victoria l’y autorise et il s’embarque en février. Après un passage au Cap, il est versé dans une unité d’éclaireurs au Natal. Il y arrive au moment où les Britanniques, battus quelques mois plus tôt par les Zoulous, reprennent l’offensive. Le 1er juin, il participe à une mission de reconnaissance à cheval avec quelques hommes dans une région située à environ 50 kilomètres à l’ouest de Dundee. Lors d’une halte au bord d’une rivière, la patrouille est surprise par un groupe de 60 guerriers zoulous. Il meurt, atteint de 17 coups de lance (reçus de face). Le chef zoulou, capturé quelques jours plus tard, confirme que le jeune prince « s’est battu comme un lion ». Sa dépouille est inhumée à Chiselhurst, dans le Kent. Elle sera ensuite transférée à l’abbaye St Michel à Farnborough, dans le sud de l’Angleterre. L’impératrice Eugénie l’a fait bâtir pour que lui et son père y reposent. Une stèle existe aussi dans la chapelle royale de Windsor. L’émotion fut beaucoup plus vive en Angleterre qu’en France.

1er juin 1899 : réception triomphale du commandant Marchand (Paris).

La mission « Congo-Nil » du CBA Jean-Baptiste Marchand est accueillie par une foule en liesse à Paris après sa traversée de l’Afrique, d’Ouest en Est. 6 000 km parcourus en deux ans : une des plus grandes aventures africaines pour l’armée française.

1er juin 1915 : abandon du pantalon rouge au profit de la tenue « bleu horizon ».

L’armée remplace également le képi par le casque qui a été massivement distribué à partir du milieu l’été. Fin 1915, plus de 3,12 millions de casques équipent les poilus.

En 1914, l’Armée française est équipée de capotes de couleur dite « gris de fer bleuté » et de pantalons et képis rouge garance. Au début du XXe siècle, la guerre des Boers avait attiré l’attention des états-majors des grandes nations sur la nécessité de réformer l’habillement militaire. Une étude produite en 1892 avait estimé qu’il était plus difficile de tirer sur une cible gris-bleu que sur du rouge et bleu. Entre 1903 et 1914, l’Armée française essaye plusieurs nouvelles tenues de couleurs peu voyantes : en 1902 la tenue gris-bleu dite « Boërs », en 1906 la beige-bleu, en 1911 la tenue réséda.

Toutes ces tentatives de réformes échouent du fait de l’opposition de l’opinion publique. Le commandement français choisit finalement le bleu-gris en sur décision de principe d’Alexandre Millerand. Le le Conseil supérieur de la guerre vote l’adoption d’un drap dit « tricolore » obtenu par un mélange de fibres de laines bleues, blanches et rouges. La loi du prévoit le remplacement des uniformes par d’autres, dont toutes les pièces seront intégralement confectionnés dans un nouveau drap de cette couleur.

« Pourquoi la couleur bleue ? Elle était déjà adoptée sur le principe, d’après une décision prise par le ministre à la suite de la réunion du 26 mai 1914 du Conseil supérieur de la Guerre. Le bleu avait été jugé la seule couleur pouvant être utilement choisie, attendu que toutes les autres nuances, et parmi elles les teintes neutres, avaient été mises en service dans les armées étrangères. » — Intendant-Général Defait (1921).

Le , jour de la mobilisation générale, le ministère de la Guerre adopte le principe d’adoption d’un drap bleu unique pour la confection de l’ensemble des uniformes. Le , l’intendant-général Defait, directeur de l’Intendance du ministère de la Guerre, renonce à l’adoption du drap tricolore sur les conseils de M. Balsan, drapier à Châteauroux. Deux facteurs s’opposaient à l’adoption du drap tricolore : le manque d’alizarine, la teinture de garance synthétique fabriquée en Allemagne, entre autres, par la BASF, et la difficulté de mise en œuvre du drap tricolore par l’ensemble des fabricants français de drap dont la production uniforme était difficile à organiser en pleine guerre. Le , le ministère demande par téléphone à la société Balsan d’établir des échantillons de nouveaux draps dans différents tons de bleus compris entre les teintes réglementaires « gris de fer bleuté » et « bleu de ciel ». Maurice Allain, le directeur de la production de la manufacture, propose notamment un drap reprenant les procédés de teintures des fibres de laine du drap « gris de fer bleuté » destiné aux capotes d’avant guerre. Ainsi les drapiers ne perdront pas les fibres de laine déjà teintes pour cet usage et le savoir-faire des teinturiers sera maintenu. Le matin du , le directeur administratif de la draperie de Châteauroux, Roger de La Selle apporte à Paris les échantillons au ministère de la Guerre. Dans la journée, l’intendant-général Defait soumet les échantillons de drap à Adolphe Messimy dans son cabinet et sélectionne personnellement un drap gris de fer bleuté éclairé de fibres bleu clair et de fibres blanches. Le lendemain, , ce drap est officiellement adopté pour l’ensemble des uniformes de l’armée française.

Les premières livraisons d’uniformes de cette couleur arrivent en corps de troupe fin . Il faut encore environ un an avant que toute l’armée française en soit équipée. Cette période est appelée la crise de l’habillement.

Le drap est composé de laine blanche (35 %) et de laine teinte en bleu-indigo (15 %) de laine bleu foncé, (50 %) de laine bleu clair.

La commission de l’armée de la Chambre des Députés interroge Alexandre Millerand le 5 février 1915 sur la mise en service du drap bleu horizon. A cette occasion, la visibilité du drap est remise en question pour la première fois de façon officielle. D’autre part, face à la défectuosité de teintes des premiers draps conçus dans l’urgence de la fin septembre et octobre 1914, le général Joffre préconise la remise en essais du drap tricolore. Ainsi, en 1915-1916 des tenues dans ce drap furent à nouveau essayées en pleine guerre : sans résultat.

Début 1917, le gouvernement français découvre que l’armée allemande avait développé des moyens de repérages optiques permettant de faire ressortir le bleu horizon lors de ses observations. Afin de remédier à cet inconvénient, un nouveau drap de laine dit « Gris Canon » fut mis en essai à partir de 1917 jusqu’en 1921. Il était destiné à remplacer le bleu horizon (reconnu trop visible). Ce projet bénéficiait du soutien actif de Georges Clemenceau, alors ministre de la Guerre et président du Conseil.

1er juin 1918 : début de la bataille du Bois Belleau : les Marines américains attaquent les positions allemandes dans l’Aisne.

Elle fut d’une grande importance psychologique, car elle constitue le premier engagement des troupes américaines de l’American Expeditionary Force, placée sous le commandement en chef du général John Pershing, ainsi que le début de la grande contre-offensive alliée du printemps 1918.

Elle se déroula dans le bois situé au sud-ouest de Belleau (Aisne), à proximité de la Marne, entre le 1er et le et opposa une unité de la Second Indianhead Infantry division américaine, composée du 23rd Infantry Regiment et d’une brigade de Marines placée sous le commandement du général James G. Harbord, aux forces allemandes retranchées dans le secteur de Château-Thierry. Exception faite des combats de la Guerre de Sécession, l’armée US détient-là le triste record du nombre de soldats américains tués dans une seule bataille. Cela, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

La bataille du bois Belleau est encore considérée aujourd’hui comme le premier engagement majeur et l’événement fondateur de la réputation des Marines. Notons que ces derniers envoient chaque année une délégation à l’occasion du Memorial Day, ainsi que lors de la célébration du 4 juillet, jour de la fête nationale américaine.

1er juin 1939 : naufrage du HMS Thetis (Baie de Liverpool).

Lancé en 1938, le sous-marin britannique coule par 40 mètres de fond après une série d’erreurs : Un des tubes lance torpilles est resté accidentellement ouvert inondant une partie du submersible qui reste échoué malgré toutes les tentatives de renflouement des secours de la Royal Navy. Seuls 4 hommes parviennent à regagner la surface. 99 hommes périssent.

Renfloué, renommé HMS Thunderbolt, il a été coulé le au large de la Sicile par la corvette italienne Cicogna de la classe Gabbiano, qui ne l’avait pas détecté et avait attaqué avec des grenades sous-marines. Tout l’équipage a été perdu et le Thunderbolt a coulé par 1 350 m de fond.

1er juin 1940 : le torpilleur Foudroyant est coulé au large de Dunkerque.

Le Foudroyant (1929) est un torpilleur de la classe L’Adroit construit en 1929 à Bordeaux au chantier Dyle Et Baccalan et coulé le 1er lors des combats de la poche de Dunkerque par des bombardiers allemands. 132 personnes furent sauvées par le Sainte-Bernadette-de-Lourdes. La perte du Foudroyant fit une vingtaine de disparus.

Son épave est toujours observable au large de Dunkerque.

Citations à l’ordre de l’armée de mer :

- « Sous le Commandement du Capitaine de Corvette FONTAINE (P.L.A.) a brillamment prit part aux opérations en Mer du Nord et sur les côtes de Norvège sous les attaques violentes de l’ennemi » (Ordre N°1159. F.M.F.3 du 19 mai 1940).

- « Sous le Commandement du Capitaine de Corvette FONTAINE (P.L.A.) a été engagé pendant plus de 24 heures consécutives contre des forces terrestres et aériennes a rempli splendidement la mission périlleuse qui lui été confiée tous à bord faisant preuve des plus belles qualités, d’audace et de sang froid » (Ordre N°1194. F.M.F.3 du 24 mai 1940).

- « Remarquablement commandé par le Capitaine de Frégate FONTAINE (P.L.A.) au cours des opérations de Dunkerque en mai 1940 a accompli avec vaillance et ténacité dans des conditions extrêmement périlleuse les délicates missions qui lui étaient confiées et au cours desquelles il a succombé son équipage et son État-Major donnant le plus bel exemple de courage et de patriotisme »(Ordre N°1348. F.M.F.3 du 16 juillet 1940).

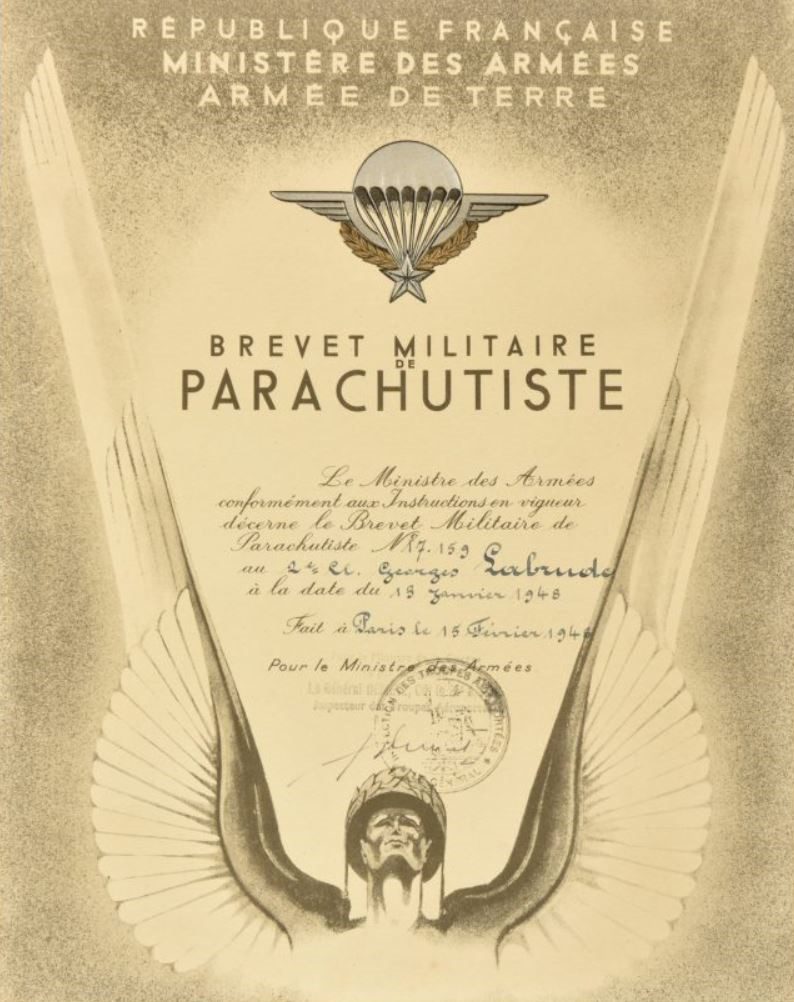

1er juin 1946 : création du Brevet Miliaire de Parachutiste.

Le stage dure 2 semaines. La première semaine est consacrée à l’instruction au sol menée par des moniteurs à l’École des troupes aéroportées de Pau.

Au cours de la deuxième semaine, six sauts à ouverture automatique, dits « SOA », sont effectués :

- 4 de jour, dont l’un avec ouverture du parachute de secours, dit « ventral » ;

- 2 sauts techniques, généralement répartis comme suit (1 de nuit sans équipements et 1 de jour avec l’ensemble de parachutage individuel).

Cependant, sur décision du commandement, il est possible d’être breveté avec seulement 5 sauts, dont un technique. Les titulaires d’un brevet prémilitaire n’effectuaient que 3 sauts complémentaires de leur brevet PMP, 1 de nuit, 1 avec gaine d’armement et 1 avec ouverture du ventral, soit un total de 7 sauts pour leur brevet parachutiste militaire.

Depuis sa création, plus de 705 000 parachutistes ont été brevetés à l’École des troupes aéroportées de Pau.

1er juin 1947 : création de l’école des troupes aéroportées (ETAP).

Le 1er, l’École des troupes aéroportées (ETAP) voit le jour, et s’installe en novembre 1953 au camp d’Astra. En plus de sa mission de formation, elle assure le soutien logistique des théâtres d’opérations et en 1953 elle prend le nom de Base Ecole des Troupes Aéroportées (BETAP). Dix ans plus tard, en 1963, la BETAP reprend à nouveau l’appellation d’École des troupes aéroportées (ETAP) et se voit confier uniquement la formation des parachutistes militaires des trois armées et de la gendarmerie.

L’École des troupes aéroportées trouve son origine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle est l’aboutissement des différentes réorganisations des troupes aéroportées sur le territoire français. En , de l’École de parachutistes est créé à Lannion. Cette école dépend de l’armée de l’Air mais est chargée de former les parachutistes des trois armées (terre-air-mer). Par la suite, le 1er, le COITAP (centre d’organisation et d’instruction des troupes aéroportées) est formellement créé à Mont-de-Marsan, sous les ordres du Général BONJOUR de la 24e DAP.

L’École des troupes aéroportées trouve son origine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle est l’aboutissement des différentes réorganisations des troupes aéroportées sur le territoire français. En , de l’École de parachutistes est créé à Lannion. Cette école dépend de l’armée de l’Air mais est chargée de former les parachutistes des trois armées (terre-air-mer). Par la suite, le 1er, le COITAP (centre d’organisation et d’instruction des troupes aéroportées) est formellement créé à Mont-de-Marsan, sous les ordres du Général BONJOUR de la 24e DAP.

Cette installation sera de courte durée : en l’école de parachutistes est déplacée à Pau-Idron, donnant lieu au CETAP (centre école des troupes aéroportées) le , à la suite de sa dissolution. Le 1er, le CETAP devient l’ETAP (École des troupes aéroportées). Cette école dispense à la fois l’instruction parachutiste et l’instruction tactique orientée vers le combat « choc ». Le 1er, L’ETAP reçoit en plus de sa mission d’école un rôle de base opérationnelle, qu’elle perdra 10 ans plus tard, et devient ainsi la BETAP (base-école des troupes aéroportées) aux ordres du colonel EDEL ; elle s’installe au camp d’Astra au nord de Pau. Le 1er, la BETAP revient une BOMAP (base opérationnelle mobile aéroportée) et retrouve son appellation d’ETAP sous les ordres du colonel LE BORGNE.

1er juin 1954 : Geneviève de Galard rentre à Paris.

Convoyeuse de l’air et infirmière en Indochine à 28 ans, elle est faite prisonnière lors de la défaite de Dien Bien Phu (7 mai 1954). Son comportement exemplaire au quotidien dans la tourmente du camp retranché fait d’elle une héroïne. Libérée par le Vietnam, elle est célébrée en France et même décorée par le président américain Eisenhower. Elle est Grand-Croix de la Légion d’honneur.

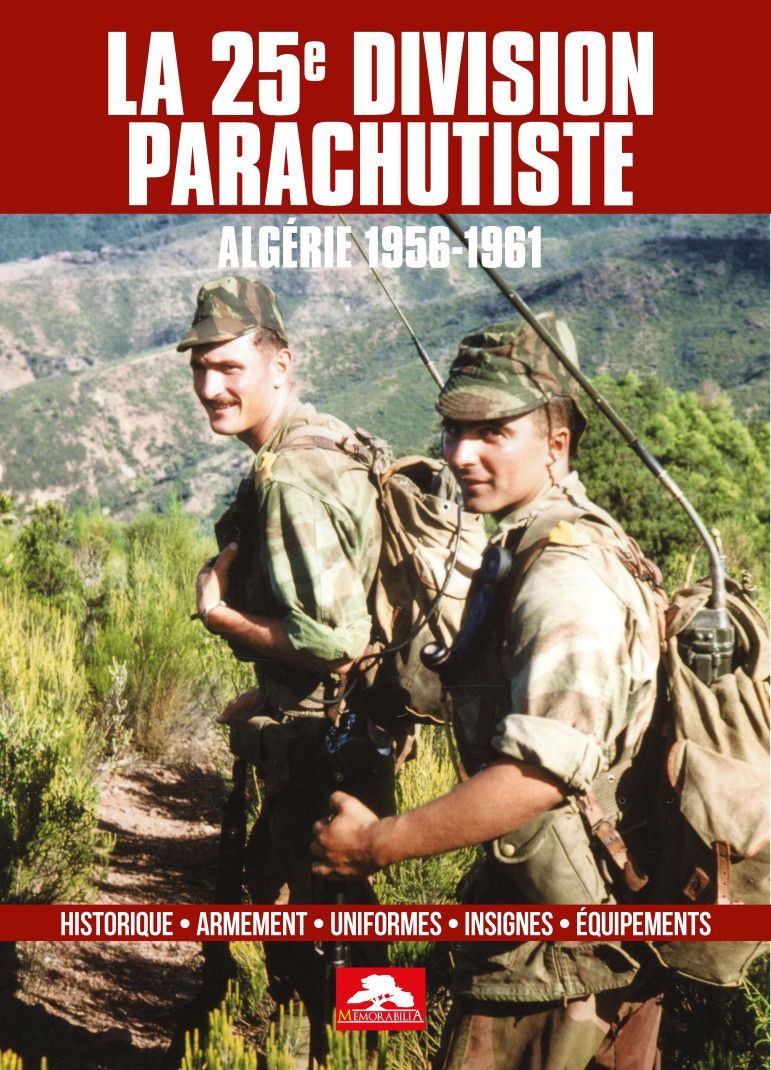

1er juin 1956 : création de la 25e division parachutiste (dissoute le 30 avril 1961).

La 25e division parachutiste (25e DP) est une unité de l’Armée de terre française, à dominante infanterie, composée de troupes aéroportées et spécialisée dans le combat aéroporté et l’assaut par air. Constituée en 1956, elle interviendra principalement dans le cadre de la guerre d’Algérie.

Le 1er , la 25e division parachutiste est créée en 5e région militaire à Philippeville (Algérie) à partir de la 25e DIAP (25e division d’infanterie aéroportée) et de la BPC (brigade de parachutistes coloniaux). Elle comprend alors cinq régiments d’infanterie, deux régiments de cavalerie et une unité d’artillerie parachutistes :

- Éléments organiques et de soutien :

- 75e compagnie de quartier général (75e CGQ)

- 75e compagnie de transmission (75e CT)

- Peloton ALAT

- Groupe de transport 513 (GT 513)

- 75e compagnie de génie aéroporté (75e CGAP)

- 75e compagnie de réparation divisionnaire (75e CRD)

- 75e compagnie médicale (75e CM)

- 75e SRI

- Infanterie parachutiste :

- 1er RCP (1er régiment de chasseurs parachutistes) a/c du 1er

- 2e REP (2e régiment étranger de parachutistes)

- 8e RPC (8e régiment de parachutistes coloniaux)

- 9e RCP (9e régiment de chasseurs parachutistes) qui ensuite passera à la 10e DP

- 14e RCP (14e régiment de chasseurs parachutistes)

- 18e RCP (18e régiment de chasseurs parachutistes)

- Artillerie parachutiste :

- 1/35e RA

- Cavalerie parachutiste

- 13e RDP (13e régiment de dragons parachutistes)

- 1er RHP (1er régiment de hussards parachutistes)

Au cours du temps la Division subit des remaniements et des unités permutent entre les deux DP :

- Le 1er , le 13e RDP est rattaché à la 10e DP.

- Le 1er , le 9e RCP quitte la 25e Division et permute avec le 1er RCP (1er régiment de chasseurs parachutistes) de la 10e DP.

Le 1er , les régiments de parachutistes coloniaux (RPC) changent d’appellation et deviennent des régiments parachutistes d’infanterie de marine (RPIMa) tout en conservant leur numéro d’ordre.

Ci-dessous : Marche de la 25e DP.

1er juin 2016 : création du commandement Terre pour le territoire national (COM TN).

l a été créé le dans le cadre du plan de réorganisation de l’Armée de terre nommé « Au contact ». Il est placé sous l’autorité du major général de l’armée de Terre.

Composé de véritables experts terrestres vis-à-vis de l’interarmées (Terre, Mer, Air) et de l’interministériel, cet état-major traite des questions relatives au déploiement et à l’engagement de l’armée de Terre sur le territoire national, en métropole, mais aussi en outre-mer. Il porte également deux projets stratégiques du Chef d’État-major de l’Armée de Terre (CEMAT), propres aux fonctions du général de délégué aux Réserves et de délégué à la Jeunesse pour l’armée de Terre.

Le COM TN pilier de niveau divisionnaire regroupe une vingtaine de commandements du niveau chef de corps, issus de cinq grandes formations : la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, les formations militaires de la sécurité civile (UIISC1, UIISC 5 et UIISC 7), le 25e régiment du génie de l’air, le Service militaire adapté et Service militaire volontaire en France, soit plus de 19 000 terriens et volontaires employés hors de l’armée de Terre. Le COM TN est installé à l’École militaire de Paris.