27 octobre 710 : début de la première conquête musulmane de la Sardaigne.

C’est durant la période iconoclaste de l’histoire byzantine, c’est-à-dire au cours du VIIIe siècle, que l’Empire byzantin entre en crise et que les Sarrasins du califat omeyyade prennent petit à petit le contrôle de la mer Méditerranée. Ainsi la Sardaigne, alors partie intégrante de l’Empire byzantin ne bénéficie plus de la protection de Byzance et est donc forcée d’organiser sa défense contre les envahisseurs arabes, qui a commencé le .

Bien que moins importantes que celles contre la Sicile, les attaques contre la Sardaigne interrompent les relations entre l’île et l’empire byzantin. Les Omeyyades restent pendant 68 ans en position de domination mais une révolte populaire les chasse rapidement en 778.

En 805, les Byzantins signent une trêve de dix ans avec Ibrahim I ibn Al-Aghlab, émir d’Ifriqiya de la dynastie royale des Aghlabides, alors vassaux des Abbassides. Mais cela n’empêche pas d’autres musulmans provenant d’autres régions hors d’Afrique et d’Espagne d’attaquer la Sardaigne et la Corse de 806 jusqu’à leur échec final en 821.

Au IXe siècle, les Arabes achèvent la conquête de la Méditerranée, du Nord de l’Afrique, de l’Espagne et de la Sicile et les côtes sardes sont soumises à leurs attaques incessantes et à leurs razzias.

27 octobre 939 : mort du roi anglo-saxon Æthelstan.

Æthelstan ou Athelstan, né vers 894 et mort le , est roi des Anglo-Saxons, puis des Anglais, de 924 à sa mort. Il est considéré comme le premier roi d’Angleterre et l’un des plus grands monarques de la période anglo-saxonne de l’histoire du pays.

Fils d’Édouard l’Ancien, Æthelstan est d’abord reconnu roi par les Merciens, et rencontre une certaine résistance dans le Wessex, qui a peut-être élu roi son demi-frère Ælfweard pour succéder à Édouard. Ælfweard ne survit que quelques semaines à leur père, mais Æthelstan n’est sacré roi qu’en . Il conquiert le royaume viking d’York en 927 et devient le premier roi anglo-saxon dont l’autorité s’étend à toute l’Angleterre. En 934, il envahit le royaume d’Écosse et contraint le roi Constantin II à reconnaître son autorité. Écossais et Vikings s’allient contre Æthelstan et envahissent l’Angleterre en 937, mais il remporte une victoire retentissante sur leur coalition à Brunanburh.

Sous le règne d’Æthelstan, le gouvernement du royaume devient plus centralisé : il exerce un contrôle accru sur la production de chartes et convoque fréquemment à ses conseils des personnalités importantes venues de régions périphériques. Des rois étrangers, notamment gallois, assistent également à ces conseils, témoignage de leur soumission à Æthelstan. Son activité diplomatique s’étend à toute l’Europe, notamment à travers le mariage de ses sœurs à plusieurs souverains du continent. Il subsiste une grande quantité de textes de lois de son règne : ses réformes législatives s’appuient sur celles de son grand-père Alfred le Grand et témoignent de sa préoccupation quant aux atteintes à la loi et aux menaces qu’elles font peser sur l’ordre social. Æthelstan est également un roi dévot, un collectionneur de reliques et fondateur d’églises réputé. Sa cour devient l’un des principaux centres du savoir du pays, annonçant la réforme bénédictine de la fin du siècle.

Jamais marié, Æthelstan ne laisse pas d’héritier pour lui succéder. C’est son demi-frère cadet Edmond qui monte sur le trône à sa mort, en 939. Les Vikings profitent de la situation pour reprendre York, qui n’est définitivement reconquise par les Anglais qu’en 954.

27 octobre 1075 : fin de la révolte des Saxons contre Henri IV du Saint Empire.

Comme son père, Henri III, le roi restait, au fond, étranger dans le duché de Saxe; les nobles regardaient avec morosité ses nombreux et coûteux séjours dans le palais impérial de Goslar. L’arrivée au gouvernement d’Henri IV, en 1065, renforça les contraintes. Il demanda le remboursement des domaines royaux dans la région du Harz et fit ériger plusieurs châteaux forts pour souligner ses exigences, habités par des ministériels originaires de Souabe.

Durant la régence d’Agnès de Poitiers, au nom de son fils Henri IV, les princes d’Empire surent accroître leur pouvoir, tandis que le roi mineur fut retenu par l’archevêque Annon II de Cologne. Henri s’est vu contraint d’imposer sa revendication au pouvoir, en provoquant des conflits avec la noblesse saxonne. Le comte Otton de Nordheim fut l’un des principaux adversaires, révulsé par l’élargissement des possessions royales dans le Harz et opposé au gouvernement des ministériels.

Les princes, notamment Rodolphe de Souabe, Berthold de Carinthie et Welf de Bavière, tolérèrent la révolte. Tandis qu’Otton de Nordheim fut destitué de son titre de duc de Bavière en 1070, Rodolphe resta longtemps un rival dangereux qui, en 1077, fut élu anti-roi. Il conseilla aux Henri de céder le duché de Bavière à Welf, qui se comportait avec ingratitude à l’égard du roi. Welf et Bethold se montrèrent des soutiens fidèles de Rodolphe.

Les chroniques de Lambert de Hersfeld rapportent que le , les seigneurs saxons s’installèrent aux portes du palais de Goslar. Henri IV refusa de négocier et dut fuir vers son château de Harzburg tout proche. Après quelques semaines de siège mené par Otton de Nordheim et l’évêque Burchard II de Halberstadt, le roi réussit à s’échapper et s’enfuit alors vers Hersfeld dans le duché de Franconie.

Henri reçut cependant peu de soutien ; le , il signa un traité de paix à Gerstungen, promit la réhabilitation de Otton de Nordheim et consentit à la destruction des châteaux dans le Harz. Le tournant politique vint le mois suivant, quand des paysans saxons pillèrent le château de Harzburg, y compris la chapelle et des tombes royales. Plusieurs princes, parmi lesquels Rodolphe de Souabe, se dirent indignés par la profanation et entrèrent en conflit aux côtés du roi. Henri put alors rassembler des troupes pour rencontrer les forces rebelles près de Langensalza, le . L’armée de paysans saxons fut attrapée et massacrée par les contingents du roi, soutenus par Rodolphe, Vratislav II de Bohême, le margrave Ernest de Babenberg (mort dans le combat) et les ducs lorrains Thierry II et Godefroid III.

Henri put alors commencer une expédition punitive à travers la Saxe contre les insurgés autour d’Otton de Nordheim, de Burchard II de Halberstadt et du duc Magnus. Burchard fut fait prisonnier par l’évêque Rupert de Bamberg, les autres nobles saxons se soumirent au roi le . Cette victoire fut rapidement suivie par la querelle des Investitures entre Henri IV et la curie romaine pendant laquelle les émeutes saxonnes reprirent, avec moins d’intensité néanmoins qu’en 1073/75.

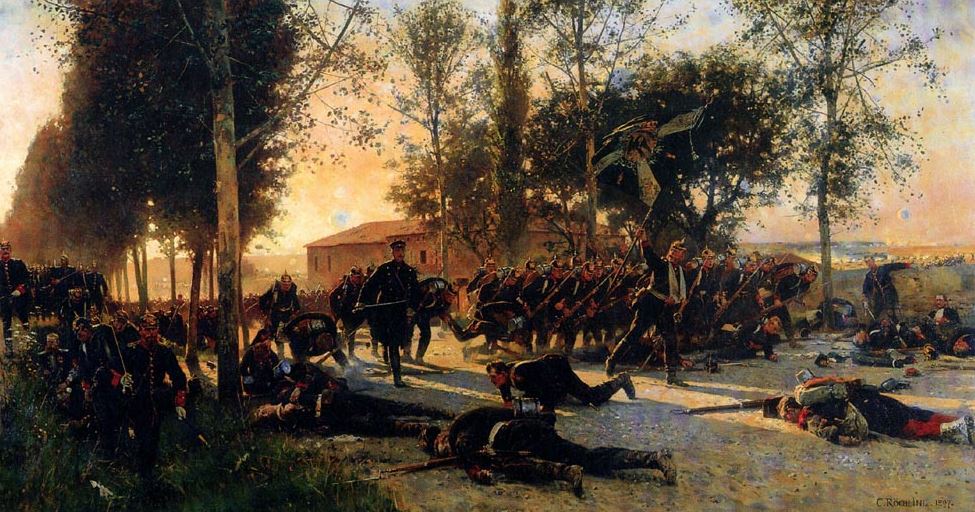

27 octobre 1870 : le maréchal Bazaine capitule à Metz.

Le siège de Metz est un blocus militaire qui s’est déroulé du au , lors de la guerre franco-allemande de 1870, et a contribué à la défaite sans appel de la France.

***

Après avoir été vaincu à Saint-Privat et Gravelotte le , le maréchal Bazaine bat en retraite vers Metz où il espère trouver un appui défensif important. Les fortifications de Metz ont été en effet renforcées et quatre nouveaux forts détachés, complétés par des redoutes en terre, forment une seconde ceinture fortifiée qui semble infranchissable.

Les troupes du maréchal Bazaine sont assiégées par la IIe armée prussienne, alors commandée par le prince Frédéric-Charles de Prusse, neveu du roi Guillaume 1er. Les Français tentent de rompre le siège une première fois à Noisseville (31 août), puis une seconde fois à Bellevue (7 octobre) mais sont repoussés par deux fois. La seconde partie de l’armée française, reformée au camp de Châlons et commandée par le maréchal de Mac-Mahon, quitte sa position, le , pour tenter de renforcer l’armée de Bazaine, mais deux armées allemandes la piègent, le 1er, dans les Ardennes, lors de la bataille de Sedan, où elle sera contrainte de capituler, le , et où Napoléon III est fait prisonnier.

Pour échapper à la pression croissante de la population messine, qui aimerait le voir forcer le blocus, Bazaine s’établit au Ban-Saint-Martin. En octobre, pas moins de 15 000 malades ou blessés s’entassent dans les hôpitaux de la ville ou des baraquements de fortune. Les vivres et l’eau sont à ce moment sévèrement rationnés et l’on mange des chevaux et même des rats pour tromper la faim. Il faut recourir à des dispositifs spéciaux, comme le papillon de Metz pour faire sortir le courrier de la ville. L’efficacité du blocus allemand commence à porter ses fruits.

La privation de nourriture affecte durement le moral des habitants. Mais c’est la capitulation de l’armée du Maréchal Mac Mahon à la bataille de Sedan, et la chute de l’Empire, qui sonne le glas des espoirs messins. La place tient encore près de deux mois.

Fin , le moral est au plus bas et la population commence à soupçonner Bazaine d’avoir négocié en secret avec l’ennemi. Le , le Conseil de guerre renonce à tenter une sortie, pour éviter tout sacrifice inutile. C’est au château de Frescaty, sur la commune de Moulins-lès-Metz, qu’est signée, le la capitulation de Metz entre le général chef d’état-major Jarras et le chef d’état-major prussien.

Enfermé dans la place forte de Metz, privé de renfort, François Achille Bazaine choisit de se rendre, le , livrant à l’ennemi près de 150 000 prisonniers et un matériel considérable. Le , vers 16 heures, les troupes germaniques entrent triomphalement dans la ville. Leur chef, le général von Kammern, s’installe comme gouverneur à l’hôtel de la Princerie, le comte Guido Henckel von Donnersmarck prend ses fonctions de préfet de la Lorraine allemande. L’opinion publique française est atterrée.

Après la chute de Metz, le prince Frédéric-Charles et la deuxième armée allemande peuvent rejoindre la vallée de la Loire avec pour objectif de vaincre le 15e corps d’armée français, l’armée de la Loire, créée dans l’urgence à partir de troupes rappelées d’Algérie, et portant les derniers espoirs de la France.

Le pays recherche des coupables à cette défaite incompréhensible. Le maréchal Bazaine est très vite accusé de mollesse devant l’ennemi, voire de trahison. Accablant Bazaine, Gambetta résume ainsi la situation : « Metz a capitulé. Un général sur qui la France comptait, même après le Mexique, vient d’enlever à la patrie en danger plus de cent mille de ses défenseurs. Le maréchal Bazaine a trahi. Il s’est fait l’agent de l’homme de Sedan, le complice de l’envahisseur et, au milieu de l’armée dont il avait la garde, il a livré, sans même essayer un suprême effort, cent vingt mille combattants, vingt mille blessés, ses fusils, ses canons, ses drapeaux et la plus forte citadelle de la France, Metz, vierge, jusqu’à lui, des souillures de l’étranger. »

L’attitude ambiguë de Bazaine, qui sera finalement condamné pour trahison et intelligence avec l’ennemi, et les nouvelles désastreuses du reste de la France, entretiennent, à cette époque, un climat délétère à Metz, qui atteindra son apogée avec une première « annexion de fait » qui sera légalisée par le Traité de Francfort en mai 1871 entérinant l’annexion de 1871 de l’Alsace-Lorraine.

Pour l’anecdote : le gérant du mess à Saint-Cyr était surnommé « Bazaine »… (gérant du mess = « J’ai rendu Metz »).

27 octobre 1918 : mort du pilote et as Michel Coiffard.

27 octobre 1921 : naissance de Pierre Simonet, compagnon de la Libération.

Pierre Simonet est né le 27 octobre 1921 à Hanoi. Son père, polytechnicien, est ingénieur des Travaux publics en Indochine.

Après des études secondaires au lycée de Marseille puis au lycée Albert Sarraut à Hanoi, il entre en classe préparatoire de Mathématiques spéciales au lycée Montaigne à Bordeaux.

Trop jeune pour être mobilisé au moment de la déclaration de guerre, il entend, le 17 juin 1940, le discours radiodiffusé du maréchal Pétain annonçant qu’il va demander l’armistice. Révolté, Pierre Simonet, décide immédiatement de continuer la lutte en Angleterre.

Trop jeune pour être mobilisé au moment de la déclaration de guerre, il entend, le 17 juin 1940, le discours radiodiffusé du maréchal Pétain annonçant qu’il va demander l’armistice. Révolté, Pierre Simonet, décide immédiatement de continuer la lutte en Angleterre.

Le 24 juin 1940, il parvient à embarquer sur le dernier cargo, le Baron Kinnaird, qui, en rade de Saint-Jean-de-Luz, rapatrie les troupes polonaises et les résidents britanniques.

Arrivé à Liverpool, il s’engage dans les Forces françaises libres (FFL) du général de Gaulle, le 1er juillet 1940. Il voudrait choisir l’aviation, mais cette arme ne recrute que des volontaires ayant déjà le brevet de pilote. Il est donc affecté, en raison de ses études mathématiques, dans l’artillerie FFL en cours de création au camp d’Aldershot.

Embarqué le 29 août 1940, il fait partie du Corps expéditionnaire qui a pour mission de rallier, à Dakar, l’Afrique occidentale française (AOF) à la France libre. Après l’échec de l’opération « Menace », Pierre Simonet stationne au Cameroun avec son unité jusqu’en janvier 1941.

Il prend part à la campagne de Syrie en juin-juillet 1941 à la suite de laquelle est officiellement créé, à Damas, le 1er Régiment d’Artillerie des FFL (1er RA). Affecté à la 2e batterie du 1er RA, nommé brigadier, il est chargé des transmissions et de l’observation.

Avec la 1ère Brigade française libre du général Koenig, il participe à la campagne de Libye de janvier à juin 1942. Au cours d¹une Jock Column dans le désert, le 16 mars 1942, pendant une forte attaque de chars ennemis, il assure jusqu’au bout sa mission et ne quitte sa position qu’après avoir replié son matériel et être allé rechercher son camion de munitions à un endroit particulièrement exposé.

Enfin, il combat à Bir-Hakeim, du 27 mai au 10 juin 1942, comme téléphoniste et observateur, et fait la preuve de son courage et de son sang-froid. Il reçoit ses deux premières citations.

Il participe ensuite à la bataille d’El Alamein en octobre 1942, puis aux combats de Takrouna en Tunisie en mai 1943. Admis à suivre les cours d’élève aspirant en Tunisie il est promu à ce grade à la fin de 1943.

Lors de la campagne d’Italie à partir d’avril 1944, Pierre Simonet est affecté au peloton d’observation aérienne du 1er RA au sein de la 1ère division française libre (1ère DFL) et sert en qualité d’observateur sur avion léger (pipercub). Toujours volontaire, il n’hésite pas, à maintes reprises, à s’aventurer profondément dans le dispositif ennemi pour obtenir les renseignements demandés. Son unité est engagée dans l’offensive du 8 mai 1944 qui brise les lignes Gustav et Hitler, libère Rome et poursuit l’ennemi jusqu’aux abords de Sienne. Il totalise en Italie, 43 missions de guerre.

Après le débarquement en Provence du 16 août 1944, il poursuit son action d’observateur en avion ; entre le 20 et le 25 août 1944, il remplit 13 missions de guerre dans la région d’Hyères et de Toulon. Le 21 août, au-dessus de La Farlède, et le 23 août au-dessus de La Valette, il n’hésite pas à survoler les lignes ennemies à basse altitude pour repérer les pièces antichars allemandes. Le 24 août, grâce à un réglage très précis, il arrête le tir d’une batterie ennemie située dans la presqu’île de Saint-Mandrier.

Après la Provence, c’est la remontée vers le nord, les combats de Belfort et ceux du sud de Strasbourg. Pendant la campagne d’Alsace, du 7 janvier au 2 février 1945, il rend les services les plus précieux, faisant démolir plusieurs chars et repérant deux batteries.

Nommé sous-lieutenant, toujours observateur en pipercub, il prend part en avril-mai 1945, à la dernière offensive de la 1ère DFL qui s’empare du massif de l’Authion, pénètre en Italie du Nord et libère Cuneo.

Dans les campagnes d’Italie et de France, le sous-lieutenant Simonet a effectué au total 137 missions de guerre en 250 heures de vol, et s’est vu décerner quatre citations.

Démobilisé, il entre à l’École nationale de la France d’Outre-mer (1946). Il sert comme administrateur de la FOM en Indochine (1947/1948). En 1949, il suit les cours de l’École d’Application de l’INSEE et obtient un certificat de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris. Affecté au Cameroun (1950/1957), il termine sa carrière d’administrateur comme chef de Région du Ntem.

En 1958, Pierre Simonet entre dans la fonction publique internationale. Il accomplit avec la FAO (Organisation des Nations-unies pour l’Agriculture et l’Alimentation) une mission dans le bassin du Mékong. En 1959 et 1960, il est affecté par l’ONU en Iran comme conseiller en statistiques économiques.

De retour en France en 1960, Pierre Simonet obtient le diplôme du Centre d’Etude des Programmes économiques. Il rentre à l’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) (1961-1963) puis au Fonds monétaire international comme économiste puis conseiller(1964-1980).

Il est membre du Conseil de l’Ordre de la Libération depuis le 1er juin 1999.

Pierre Simonet est décédé le 5 novembre 2020 à Toulon. Il est inhumé à Montbrison-sur-Lez dans la Drôme.

• Grand Croix de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération – décret du 27 décembre 1945

• Croix de Guerre 39/45 (7 citations)

• Médaille de la Résistance

• Médaille Coloniale

• Membre de l’Ordre de l’Empire britannique

27 octobre 1922 : naissance de Léon Gautier, dernier survivant du commando Kieffer

Léon Charles Alexandre Gautier naît le à Rennes. Apprenti carrossier au début de la Seconde Guerre mondiale, il s’engage à 17 ans dans la Marine nationale en car c’est la seule armée qui pouvait l’accepter à son âge. En juin 1940, il participe à des missions de défense du port de Cherbourg et de la ville de Carentan, notamment comme apprenti canonnier sur le cuirassé Courbet. Son entourage garde de lui le souvenir d’un homme farouchement opposé aux Allemands, notamment à la suite de la perte de proches durant la Première Guerre mondiale.

Venant du Courbet à Portsmouth, il apprend en voyage à Liverpool l’existence par la radio de la France libre basée à Londres. Il décide de la rejoindre en et participe au défilé du à Londres en présence du général de Gaulle et de George VI.

Il réalise des missions dans l’océan Atlantique sur le Gallois avant d’être affecté sur le sous-marin Surcouf.

En 1943, il est volontaire pour intégrer un des commandos de Philippe Kieffer et s’entraîne à Achnacarry en Écosse.

Fin il est averti des préparatifs du débarquement de Normandie et le , il débarque avec le N°4 Commando à Colleville-sur-Orne (désormais Colleville-Montgomery) dans le secteur Sword avec pour objectifs initiaux de prendre le central téléphonique et le bunker du « casino » de Ouistreham, puis le secteur de Pegasus Bridge. Léon Gautier, l’un des 177 membres du 1er bataillon de fusiliers marins commandos, participe à la totalité de la bataille de Normandie, soit 78 jours. Il ne participe pas aux combats aux Pays-Bas à cause d’une blessure à la cheville.

Après la guerre, il est démobilisé et épouse Dorothy Banks, une Britannique du corps des transmissions rencontrée en Angleterre avec laquelle il s’était fiancé en 1943. Ils auront ensemble deux enfants.

Peu aidé par le gouvernement français et jalousé, il quitte l’armée et il reprend son travail de carrossier en Angleterre, puis en Afrique (Cameroun et Biafra) pour la Compagnie française de l’Afrique occidentale.

Il prend sa retraite comme expert automobile, après avoir repris ses études de droit dans l’Oise.

Léon Gautier meurt le , à l’âge de 100 ans, des suites d’une infection pulmonaire, quelques jours après avoir été hospitalisé à Caen. Une cérémonie d’honneurs militaires a lieu à Ouistreham le , présidée par le président de la République, Emmanuel Macron, lequel salue « la légende d’un homme ordinaire devenant héros ». Léon Gautier est ensuite inhumé au cimetière de Ouistreham.

Lire sur TB : Jour J : Les commandos français de la première heure

27 octobre 1981 : le sous-marin soviétique S-363 s’échoue sur les côtes suédoises.

Le sous-marin soviétique S-363 (en russe : C-363) était un sous-marin rangé par l’OTAN dans la classe Whiskey, appartenant à la flotte de la Baltique de la Marine soviétique. Il devint célèbre sous la désignation U 137 lorsqu’il s’échoua le sur la côte sud de la Suède, à environ 10 km de Karlskrona, l’une des principales bases navales suédoises. U137 est l’appellation non officielle donnée par les Suédois au sous-marin ; les Soviétiques, considérant le nom de la plupart de leurs sous-marins comme un secret militaire, ne révélèrent pas le nom du bâtiment à l’époque. L’incident international qui s’ensuivit fut baptisé par la presse anglo-saxonne comme le Whiskey on the rocks incident (jeu de mots entre le nom de la classe du sous-marin, le fait qu’il se soit échoué sur des rochers — rocks en anglais — et le cocktail Whisky on the rocks).

***

En octobre 1981, le sous-marin soviétique S-363 heurte accidentellement des rochers immergés à environ 2 km de la principale base navale suédoise de Karlskrona, faisant surface dans les eaux territoriales suédoises. La présence du sous-marin coïncide avec des exercices navals suédois, destinés à tester de nouveaux équipements, organisés dans la zone les jours précédents. La Marine royale suédoise réagit à cette violation de sa neutralité en envoyant un officier de marine non armé à bord du sous-marin afin de rencontrer son commandant et de demander une explication. Le commandant soviétique prétendit dans un premier temps que des défaillances simultanées des instruments de navigation avaient conduit à la perte du bâtiment (malgré le fait que le sous-marin avait peu de temps auparavant traversé plusieurs détroits escarpés, et croisé au large de plusieurs îles avant d’arriver si près de la base navale). La Marine soviétique émettra par la suite un communiqué affirmant que le bâtiment avait été forcé de pénétrer dans les eaux suédoises en raison d’une avarie, bien qu’il n’ait jamais émis de signal de détresse, et qu’au contraire il avait tenté de s’échapper.

La Marine soviétique envoya une équipe de sauvetage en Suède, commandée par le vice-amiral Aleksky Kalinin à bord du destroyer Obraztsovy ; le reste de la flotte était composé d’un destroyer de classe Kotlin, de deux corvettes de classe Nanuchka et d’une frégate de classe Riga. Le gouvernement de centre-droit suédois d’alors était déterminé à préserver la neutralité territoriale suédoise. La flotte de sauvetage soviétique apparut au large des côtes le premier jour, lorsqu’une batterie côtière suédoise procéda à un tir dissuasif, indiquant aux Soviétiques que l’île était protégée par des batteries. La flotte soviétique ne fit pas immédiatement demi-tour et se rapprocha de la limite des 12 milles (19 km) des eaux territoriales. Les batteries suédoises reçurent l’ordre de passer en mode de guerre sur leurs radars de ciblage, et pour leurs émissions radios de passer d’un mode à fréquence unique à un mode de sauts de fréquence. La flotte soviétique réagit pratiquement immédiatement et tous les vaisseaux, à l’exception d’un remorqueur, firent machine arrière et restèrent dans les eaux internationales. Des torpilleurs suédois s’approchèrent du remorqueur, qui finit lui aussi par quitter la zone.

Les Suédois étaient alors déterminés à enquêter sur les circonstances de la situation. Le commandant soviétique, après s’être vu garantir l’immunité, fut débarqué à terre pour y être interrogé en présence de représentants soviétiques. Le journal de bord et les instruments du sous-marin furent inspectés par des officiers suédois. L’Établissement suédois de recherche pour la défense mesura également secrètement la présence de matériaux radioactifs depuis l’extérieur de la coque, à l’aide d’un spectromètre à rayons gamma installé à bord d’un navire des garde-côtes suédois. De l’uranium 238 fut détecté de manière quasi-certaine, au niveau des tubes lance-torpilles. L’uranium 238 était communément utilisé comme revêtement dans les armes nucléaires et les Suédois suspectèrent que les sous-marin étaient dotés de telles armes. La puissance estimée des armes présentes à bord du sous-marin aurait été semblable à celle de la bombe nucléaire larguée sur Nagasaki en 1945. Bien que la présence d’arme nucléaire tactique à bord du S-363 n’ait jamais été confirmée officiellement par les autorités soviétiques le commissaire politique du sous-marin, Vasily Besedin, confirmera plus tard que certaines des torpilles étaient effectivement pourvues de têtes nucléaires, et que l’équipage avait reçu l’ordre de détruire le sous-marin, y compris ces armes nucléaires, si les forces suédoises tentaient de prendre le contrôle du bâtiment.

Alors que le commandant soviétique était interrogé, la météo se dégrada et le sous-marin envoya un signal de détresse. Dans les centres de contrôle radar suédois, la tempête vint interférer avec les images radar. Il est également probable que les Soviétiques aient brouillé les signaux. Alors que le sous-marin soviétique envoyait un signal de détresse, deux bâtiments appartenant à la flotte soviétique croisant au large furent détectés en approche et franchirent la limite des 12 milles (19 km) en direction de Karlskrona.

Ce mouvement déclencha la phase la plus dangereuse de la crise, le Premier ministre suédois Thorbjörn Fälldin donnant l’ordre au commandant en chef des forces armées suédoises de « tenir la frontière ». Les batteries côtières étaient pleinement opérationnelles, ainsi que les pièces d’artillerie côtières mobiles et des équipes de poseurs de mines étaient à leur poste de combat. L’armée de l’air suédoise déploya des avions de combat armés de missiles antinavires modernes, ainsi que des avions de reconnaissance, car la météo ne permettait pas aux hélicoptères de sauvetage de voler. Après trente minutes de tension, les navires d’attaque rapide suédois rejoignirent les deux navires suspects, qui sont identifiés comme étant des céréaliers ouest-allemands.

Le sous-marin reste échoué sur le rocher près de 10 jours. Le , il est dégagé par des remorqueurs suédois et escorté dans les eaux internationales où il est remis à la flotte soviétique.