3 juillet 324 : l’empereur romain Constantin 1er défait Licinius lors de la bataille d’Andrinople.

Lors d’un conflit précédent, en 316, Constantin a vaincu Licinius et a conquis toute la péninsule des Balkans à l’exception de la Thrace. La paix a été signée mais les relations entre les deux empereurs demeurent délicates. En 324, Constantin est prêt à reprendre le conflit et quand ses troupes, à la poursuite de pillards Wisigoths, entrent sur le territoire de Licinius, cela crée un casus belli très opportun pour lui. La réaction de Licinius à cette incursion à l’intérieur de ses frontières est ouvertement hostile, ce qui pousse Constantin à passer à l’offensive. Il envahit la Thrace avec une armée inférieure en nombre à celle de Licinius mais composée en grande partie de vétérans ainsi que de nouvelles recrues de qualité venues d’Illyrie.

Licinius a établi son campement à Andrinople (Hadrianopolis), la plus grande cité de Thrace. Constantin avance en direction de l’est depuis Thessalonique jusqu’à ce qu’il atteigne le fleuve Hèbre, sur la rive duquel se trouve Andrinople, et établisse son propre campement. Licinius organise sa ligne de bataille, de 200 stades de long, entre des hauteurs dominant la cité et le confluent de l’Hèbre avec l’un de ses affluents. Les deux armées gardent leurs positions durant plusieurs jours avant de livrer bataille car les deux adversaires hésitent à tenter la traversée du fleuve sous la menace d’une armée bien préparée. Finalement, Constantin utilise la ruse pour faire traverser ses troupes. Ayant remarqué un point où le fleuve est moins large et qui est dominé par une colline boisée, il donne l’ordre que des cordes et du matériel soient assemblés de façon voyante à un autre endroit au bord du fleuve, loin de celui qu’il a repéré pour traverser, pour donner l’impression qu’il a l’intention de construire un pont. Il rassemble secrètement 5 000 archers et des unités de cavalerie sur la colline boisée, puis mène ses cavaliers de l’autre côté du fleuve pour prendre ses adversaires au dépourvu. Cette attaque surprise est un succès total et le reste de son armée peut alors traverser au même endroit. Ce qui suit est alors, selon les mots de l’historien Zosime, « un grand massacre », l’armée de Licinius laissant environ 34 000 morts sur le terrain. Durant la bataille, Constantin fait porter son étendard, le labarum, sur tous les endroits où ses troupes semblent être en difficulté et l’apparition de ce talisman donne de la vigueur à ses troupes et démoralise celles de Licinius. Constantin, qui a été légèrement blessé à la cuisse au cours des combats, suspend son attaque au coucher du soleil et l’obscurité permet à l’armée de Licinius de se retirer à Byzance, où se trouve la flotte. Cette bataille a été l’une des plus importantes, par la taille des deux armées, du IVe siècle.

Licinius a établi son campement à Andrinople (Hadrianopolis), la plus grande cité de Thrace. Constantin avance en direction de l’est depuis Thessalonique jusqu’à ce qu’il atteigne le fleuve Hèbre, sur la rive duquel se trouve Andrinople, et établisse son propre campement. Licinius organise sa ligne de bataille, de 200 stades de long, entre des hauteurs dominant la cité et le confluent de l’Hèbre avec l’un de ses affluents. Les deux armées gardent leurs positions durant plusieurs jours avant de livrer bataille car les deux adversaires hésitent à tenter la traversée du fleuve sous la menace d’une armée bien préparée. Finalement, Constantin utilise la ruse pour faire traverser ses troupes. Ayant remarqué un point où le fleuve est moins large et qui est dominé par une colline boisée, il donne l’ordre que des cordes et du matériel soient assemblés de façon voyante à un autre endroit au bord du fleuve, loin de celui qu’il a repéré pour traverser, pour donner l’impression qu’il a l’intention de construire un pont. Il rassemble secrètement 5 000 archers et des unités de cavalerie sur la colline boisée, puis mène ses cavaliers de l’autre côté du fleuve pour prendre ses adversaires au dépourvu. Cette attaque surprise est un succès total et le reste de son armée peut alors traverser au même endroit. Ce qui suit est alors, selon les mots de l’historien Zosime, « un grand massacre », l’armée de Licinius laissant environ 34 000 morts sur le terrain. Durant la bataille, Constantin fait porter son étendard, le labarum, sur tous les endroits où ses troupes semblent être en difficulté et l’apparition de ce talisman donne de la vigueur à ses troupes et démoralise celles de Licinius. Constantin, qui a été légèrement blessé à la cuisse au cours des combats, suspend son attaque au coucher du soleil et l’obscurité permet à l’armée de Licinius de se retirer à Byzance, où se trouve la flotte. Cette bataille a été l’une des plus importantes, par la taille des deux armées, du IVe siècle.

À la suite de cette victoire, Constantin met le siège devant Byzance tandis que son fils Crispus prend le commandement de sa flotte et part affronter celle de Licinius. La victoire de Crispus, sur les eaux de l’Hellespont, permet à l’armée de Constantin de passer en Bithynie. Là-bas, elle affronte l’armée de Licinius dans la dernière bataille de cette campagne, à Chrysopolis, et remporte une nouvelle victoire écrasante. Constantin cède tout d’abord aux prières de sa sœur Constantia et épargne la vie de son beau-frère mais, quelques mois plus tard, il ordonne son exécution, rompant ainsi sa promesse. Un an plus tard, le neveu de Constantin, Licinius le jeune, est aussi victime de la colère et de la suspicion de l’empereur, et Constantin devient alors le maître incontesté du monde romain, le premier depuis Dioclétien.

3 juillet 1035 : Guillaume le Conquérant devient duc de Normandie.

Guillaume est le seul fils de Robert Ier de Normandie. Sa mère, Arlette, est la fille de Fulbert de Falaise, un préparateur mortuaire8 ou marchand de peaux de la ville. La nature de la relation entre Arlette et le duc Robert est incertaine : simple concubinage ou union more danico. À une date incertaine (avant 1035 ?), Arlette sera mariée avec Herluin de Conteville, avec qui elle aura deux fils : Odon de Bayeux et Robert de Mortain. Guillaume a une sœur, Adélaïde de Normandie, née en 1026, dont on ne sait avec exactitude si elle est la fille de Robert et/ou d’Arlette. Enfin, Arlette a deux frères, Osbern et Gautier ; ce dernier est l’un des protecteurs de Guillaume pendant son enfance.

En 1034, le duc décide de partir en pèlerinage à Jérusalem, bien que ses partisans tentent de l’en dissuader, arguant qu’il n’a pas d’héritier en âge de régner. Avant son départ, Robert réunit alors un conseil des puissants normands pour leur faire jurer fidélité à Guillaume, son héritier. Robert meurt en juillet 1035 à Nicée, sur la route du retour. Guillaume devient alors duc de Normandie.

L’autorité du nouveau duc est d’autant plus fragile que Guillaume n’a que sept ou huit ans. Le duché de Normandie traverse en conséquence une décennie de troubles, alimentés par la mort de son grand-oncle, l’archevêque Robert le Danois, son premier et puissant protecteur, en mars 1037. Des guerres éclatent entre les principales familles baronniales ; des châteaux se dressent dans le duché.

Des complots frappent jusqu’à l’entourage ducal et Guillaume perd plusieurs de ses tuteurs ou protecteurs par assassinat : Alain III de Bretagne, qui s’était proclamé protecteur de Guillaume, mais revendiquait le duché pour lui-même en tant que petit-fils du duc Richard 1er, meurt à Vimoutiers en octobre 1040 ; Gilbert de Brionne, nommé par la suite tuteur de Guillaume, est assassiné quelques mois plus tard à l’instigation de Raoul de Gacé ; Turquetil de Neuf-Marché est assassiné vers fin 1040-début 1041 ; enfin, le sénéchal Osbern de Crépon est tué dans la chambre même du duc par le fils de Roger 1er de Montgommery. Les Richardides, descendants des anciens ducs, semblent impliqués dans ces meurtres. Walter, oncle de Guillaume par sa mère, doit parfois cacher le jeune duc chez des paysans. Aux troubles de la minorité de Guillaume vient s’ajouter le fléau de la famine, qui pèse sept ans sur la Normandie. Elle est accompagnée d’une épidémie fort meurtrière.

Bien que de nombreux nobles normands soient engagés dans des querelles locales, comme Hugues 1er de Montfort qui s’entretue avec Gauchelin (ou Vauquelin) de Ferrières, les principaux seigneurs et l’Église restent fidèles au pouvoir ducal, ainsi que le roi Henri 1er de France.

Les proches amis de Guillaume, qui sont presque tous ses parents à des degrés divers, décident de le faire vivre dans la clandestinité et de le faire changer de gîte chaque nuit. En 1046, Guillaume a environ 19 ans. Un complot vise cette fois sa personne, jusqu’alors épargnée. Une partie des seigneurs forment une coalition pour l’écarter du trône ducal, au profit de Gui de Brionne (v. 1025-1069), un cousin de Guillaume, fils de Renaud 1er de Bourgogne et d’Adélaïde, fille de Richard II. Cette rébellion rassemble essentiellement de « vieux Normands » de l’Ouest (Bessin, Cotentin, Cinglais), traditionnellement indociles et hostiles à la politique d’assimilation menée par les ducs. Participent notamment au complot Hamon le Dentu, sire de Creully, les vicomtes Néel de Saint-Sauveur et Renouf de Bessin, dit de Briquessart, Grimoult, seigneur du Plessis et Raoul Tesson, seigneur de Thury-Harcourt, qui changera rapidement de camp. Gollet, le fidèle bouffon de Guillaume, surprend les propos des conjurés, réunis à Bayeux, et prévient son maître, qui dort à Valognes. Guillaume échappe ainsi de peu à une tentative d’assassinat par les séides de Néel de Saint-Sauveur. Il s’enfuit dans la nuit à travers la baie des Veys, puis est accueilli par Hubert de Ryes, qui le fait escorter en sécurité jusqu’à Falaise. Cette fuite de Valognes, relatée par les chroniqueurs qui servent la propagande normande en usant de l’art rhétorique de l’amplification, comme une chevauchée, seul et sans escorte, forge en partie le mythe de Guillaume, jeune homme courageux, bâtard et solitaire. Avec l’aide du roi de France Henri 1er, le jeune duc part en campagne contre les rebelles normands, qu’il parvient à défaire à la bataille du Val-ès-Dunes, près de Caen, en 1047, grâce, entre autres, au ralliement de toute dernière minute d’un des seigneurs rebelles, Raoul Tesson.

3 juillet 1808 : l’ESM s’installe à Saint-Cyr (actuelle ville de Saint-Cyr l’Ecole).

Créée par Napoléon le 1er mai 1802, l’école de formation des officiers, Ecole Spéciale Militaire, est d’abord implantée à Fontainebleau puis transférée dans l’ancienne école pour jeunes filles créée par Mme de Maintenon. Aujourd’hui, Saint-Cyr l’Ecole abrite le lycée militaire de Saint-Cyr (qui est aussi une prépa à l’ESM de Saint-Cyr-Coetquidan).

Créée par Napoléon le 1er mai 1802, l’école de formation des officiers, Ecole Spéciale Militaire, est d’abord implantée à Fontainebleau puis transférée dans l’ancienne école pour jeunes filles créée par Mme de Maintenon. Aujourd’hui, Saint-Cyr l’Ecole abrite le lycée militaire de Saint-Cyr (qui est aussi une prépa à l’ESM de Saint-Cyr-Coetquidan).

3 juillet 1866 : bataille de Sadowa

La bataille de Sadowa ou bataille de Königgrätz eut lieu sur un plateau entre l’Elbe et la Bistritz, non loin de la ville tchèque de Hradec Králové (en allemand Königgrätz), le 3 juillet 1866. Affrontement décisif de la guerre austro-prussienne, cette bataille est une grande victoire du général prussien Helmuth von Moltke.

Cette bataille faisait suite à une autre victoire des Prussiens sur les alliés de l’Autriche lors de la bataille de Langensalza (27 et 28 juin 1866).

Cette bataille marqua la fin de la lutte de pouvoir entre la Prusse et l’Autriche au sein du monde germanique. L’Autriche dut accepter de la Prusse de dissoudre la Confédération germanique et de la remplacer par la confédération de l’Allemagne du Nord.

La bataille de Sadowa est importante à la fois dans le contexte politique général et dans le développement de la stratégie militaire en Europe. Avec Sadowa débute l’époque des manœuvres d’armées massives qui, à la différence des armées napoléoniennes, mènent des combats où l’arme à feu devient centrale. La baïonnette qui jusqu’alors décidait de l’issue d’une bataille par des combats au corps à corps devient accessoire avec l’élévation de la cadence de feu. Il faut ici remarquer l’introduction de nouveaux armements : la Prusse utilise des fusils Dreyse à aiguille (en allemand : Preußisches Nadelgewehr ou ZündNadelgewehr), une arme ultramoderne pour l’époque, qui permettait aux fantassins de tirer allongés 6 à 8 coups par minute car il se rechargeait par la culasse, alors que les Autrichiens n’étaient équipés que de fusils à piston, qui les obligeaient à recharger debout après chaque tir.

Dans le même temps, c’est la tactique de commandement qui est bouleversée. Jusqu’alors, sous l’influence de Frédéric II de Prusse, la tactique imposait un strict respect des consignes de l’État-major par les officiers de troupe, ceci pour la mise en œuvre de la « tactique de la ligne », c’est-à-dire la progression des troupes en lignes formant un carré ou un rectangle. Cette tactique datant du XVIIIe siècle permettait d’optimiser le temps de tir mais présentait de sérieux inconvénients, notamment une faiblesse sur les flancs. De fait, les batailles d’Iéna et d’Auerstaedt en 1806 en avaient consacré la faillite. À présent une marge de manœuvre plus large et une plus grande responsabilité est laissée aux hommes de terrain. Dès lors les chefs de compagnies — c’est-à-dire les officiers au grade de capitaine ou lieutenant — peuvent, en cas de doute, prendre des décisions selon leur propre appréciation sans craindre de sanctions pour désobéissance.

Peut-être encore plus important : la mobilisation et le transport des troupes sont opérés par le chemin de fer. Le commandant en chef Helmuth von Moltke, ancien élève de Carl von Clausewitz, utilise les moyens fournis par les techniques modernes pour mettre en œuvre des plans complexes, fondés sur le respect exact de mouvements quasi minutés. Tout aussi novatrice est la révolution des communications : le messager à cheval de l’époque pré-industrielle est de plus en plus remplacé par le télégraphe. Là encore, la bataille de Sadowa tient lieu de première expérimentation.

Le plan de bataille du comte von Moltke était, comme il le décrivit lui-même nonchalamment, « des plus simples ». Il se fondait sur le principe simple, quoique difficile à mettre en œuvre dans la pratique : « Marcher séparément, frapper ensemble » (Getrennt marschieren, vereint schlagen). Ainsi, trois armées sont mises en marche par le haut-commandement prussien à la fin de juin 1866 : la première sous le commandement du Prince Frédéric-Charles de Prusse, la seconde sous celui de son cousin, le prince héritier Frédéric-Guillaume (le futur Frédéric III) et la troisième, l’armée de l’Elbe, sous le commandement du général Herwarth von Bittenfeld. Celles-ci devaient, par un large mouvement d’encerclement, anéantir l’armée autrichienne du maréchal Ludwig von Benedek. Si ce plan fonctionna, c’est sans doute également grâce à l’absence de cohésion au sein de la coalition dirigée par l’Autriche. Benedek disposait lui aussi de trois armées, mais dont deux ne lui obéissaient que très théoriquement et assuraient la défense de Francfort et de Munich. Le maréchal autrichien était donc isolé sur l’aile droite du front puisqu’il se trouvait en Bohême.

Après quelques combats dans les régions du Nord-Est de la Bohême entre le 26 juin et le 3 juillet, combats le plus souvent remportés par les armées prussiennes, les deux armées se rencontrent le 3 juillet au petit jour près de Sadowa.

Initialement, l’armée autrichienne n’a que la 1re armée prussienne et l’armée de l’Elbe face à elle, les unités du prince héritier étant encore en chemin. En effet, à la suite d’une coupure des lignes télégraphiques, l’ordre d’attaque décidé le soir précédent par Frédéric-Charles n’est transmis à l’armée emmenée par le prince héritier que vers 4 h du matin (deux cavaliers ont dû chevaucher toute la nuit). En conséquence, la pression se fait au fil des heures de plus en plus forte sur les troupes prussiennes en sous-effectif.

La 7e division d’infanterie prussienne du général-major Eduard von Fransecky, et en particulier le 27e régiment d’infanterie, attaque dans les bois de Swiep. Il se retrouve face à deux corps d’armée autrichiens. Un carnage effroyable s’ensuit. Le roi de Prusse ordonne à la 1re armée (au centre) de marcher et de soutenir Fransecky. Le village de Sadowa est pris mais les combats font toujours rage dans les bois.

L’artillerie autrichienne arrête les Prussiens vers 11 h du matin, la 1re armée prussienne qui s’était placée au départ à l’ouest de la rivière Bystřice ne pouvant que difficilement faire traverser son artillerie. Sans en référer à l’état-major autrichien, le comte Festetics et ses troupes tentent alors de reprendre le bois.

Déjà, les généraux autrichiens se bercent de l’illusion d’une victoire facile, ce qui les conduit d’ailleurs à ne pas « finir le travail » en ordonnant une charge de cavalerie au moment où la bataille pouvait être décidée en leur faveur. Du côté prussien, les premiers signes de mauvaise humeur apparaissaient contre le plan peu orthodoxe de von Moltke (Guillaume Ier lui-même, ainsi que son ministre-président, le comte Bismarck, craignirent une défaite). Bismarck souffla même à un proche que si l’armée du prince héritier n’arrivait pas avant qu’il n’ait fini son cigare, il se tirerait une balle dans la tête.

À midi, le maréchal Benedek ordonne l’utilisation des troupes de réserve, qui ne parviennent cependant pas à reconquérir la colline.

À environ 14 h 30 surgit à l’horizon, en haut d’une colline, le 1er régiment de Gardes, avant-garde des corps de gardes de la 2e armée, composée de près de 100 000 hommes. Elle attaque le flanc droit autrichien et prend aussitôt l’armée autrichienne en tenaille dans le bois de Swiep (les divisions de l’armée de l’Elbe n° 14, 15 et 16 attaquant sur le flanc gauche).

Le « 1er régiment de la chrétienté » (1er régiment de Gardes, ainsi surnommé par les contemporains) prend Chlum, à l’est de Sadowa et derrière le centre autrichien, tandis que dans le même temps l’armée de l’Elbe prend Probluz et enfonce le flanc gauche autrichien.

En peu de temps, les Autrichiens perdent près de 10 000 hommes. Face à la menace d’un encerclement de l’ensemble de son armée, Benedek abandonne la partie et ordonne le retrait de ses troupes, poursuivies par la cavalerie prussienne.

La signification de la bataille n’échappe pas aux contemporains. Dans le Paris du Second Empire, on craint que ne se crée, sur la frontière est, un voisin puissant et uni sous la domination de la Prusse. Très vite apparaît le slogan d’appel à la bataille pour empêcher la Prusse d’unir plus avant l’Allemagne : « Revanche pour Sadowa ! » Le but est d’étouffer le mouvement d’unification allemande, ce qui aboutit à la guerre franco-prussienne de 1870. On peut affirmer que le refus français de soutenir l’Autriche s’est révélé un bien mauvais calcul : la Prusse est renforcée, assurée de ne pas être attaquée par la Russie, et pourra bientôt se tourner contre la France.

La bataille a aussi de profondes conséquences pour l’Empire autrichien. Malgré les victoires de Custoza le 24 juin et de Lissa le 20 juillet contre les Italiens, alliés des Prussiens, l’empereur François-Joseph est contraint, à la suite de la défaite catastrophique de Sadowa, de remettre la Vénétie à l’Italie. L’Autriche est exclue de la Confédération germanique, dissoute de fait, et la Prusse annexe le Schleswig-Holstein, le Hanovre, la Hesse Électorale, le Duché de Nassau et Francfort-sur-le-Main tout en fondant la confédération d’Allemagne du Nord. Pourtant, l’Autriche ne doit céder aucun de ses territoires à la Prusse, étant donné la volonté de Bismarck et malgré les pressions des généraux prussiens et même du roi : Bismarck refuse d’humilier l’Autriche, ce qui pourrait pousser celle-ci à chercher sa revanche notamment par une alliance avec la France. Le 26 juillet 1866 est conclue la paix provisoire de Nikolsburg, suivie du traité (définitif) de Prague le 23 août.

Le maréchal autrichien Ludwig von Benedek, certes un stratège doué, est tenu pour responsable de cette débâcle. À la suite de la défaite, il est démis de son poste et traduit en conseil de guerre. La procédure est suspendue sous la pression de l’Empereur, mais il est ordonné à Benedek de se taire jusqu’à la fin de ses jours à propos de cette bataille. Les historiens en Autriche sont de nos jours plutôt de l’avis que bien que Benedek ait commis des erreurs (sur le choix du terrain notamment), la défaite est plutôt à mettre au compte des officiers hongrois qui, à l’encontre des ordres de Benedek, contre-attaquèrent dans les bois de Swiep, ce qui a conduit à rompre le front autrichien et à permettre l’encerclement par le régiment prussien « en retard ». Quant à la supériorité des fusils Dreyse, Benedek semble en avoir été bien informé, ce qui le conduisit à essayer d’obliger les Prussiens à se battre dans des bois épais (comme celui de Swiep). Les lignes étant ainsi plus rapprochées, l’armement supérieur des Prussiens ne leur était que de peu d’utilité. Cette tactique fonctionna plutôt bien, jusqu’à la contre-attaque fatale des Prussiens.

En politique intérieure autrichienne, l’Empereur se trouve sous pression. La monarchie est affaiblie sur le plan extérieur et en 1867, l’Autriche se trouva acculée à des concessions. Le 21 décembre, la division de l’ancien Empire autrichien entre Autriche et Hongrie est accordée (en réalité Cisleithanie et Transleithanie), tandis que la Constitution de décembre est signée au Conseil de l’Empire (Reichsrat).

Enfin, sur le plan militaire, la stratégie prussienne s’impose : attaque massive au centre, puis contournement des ailes avec comme objectif d’écraser l’armée ennemie (ce qui n’est que partiellement atteint à Sadowa). Cette même tactique s’imposera d’ailleurs à Sedan.

Sur le plan économique et financier, la défaite autrichienne a précipité la crise de 1866, qui avait déjà posé ses germes en mai en Angleterre. Dans les jours précédant Sadowa, le marché obligataire avait chuté, car on pensait que la guerre serait interminable, la victoire prussienne ayant été précédée par une victoire autrichienne en Italie, qui était censée mettre fin aux espoirs du Risorgimento. La netteté de la victoire prussienne à Sadowa renverse complètement la tendance sur les emprunts d’État italiens et français, qui repartent très fortement à la hausse, après avoir été vendus à découvert par de nombreux agents de change : le 5 juillet 1866, le cours de l’emprunt français à 3 % passe de 64,40 francs à 70 francs, soit une progression de presque 10 % en une seule journée. Parallèlement, le cours de l’emprunt italien à 5 % passe de 42,60 à 70 lires, soit une progression de presque 40 % en une seule séance. Les pertes subies par les agents de change qui avaient vendu à découvert rendent la crise de 1866 très aiguë sur la place de Paris ; les agents de change Doyen et Porché se retrouvent en faillite, avec des pertes respectives de 1,38 million et 350 000 francs. La Chambre syndicale des agents de change propose que les opérateurs sur la place de Paris se soutiennent solidairement pour éviter des faillites en cascade, mais la Compagnie des agents de change s’y oppose, et le sauvetage fut opéré par une souscription privée.

Dans son roman L’Argent, Émile Zola met en personnage fictif mais inspiré de la réalité, le banquier Saccard, héros de l’histoire, qui s’enrichit au lendemain de Sadowa en rachetant à la baisse des actions qui vont ensuite bénéficier de la fin rapide de la guerre.

3 juillet 1940 : drame de Mers el Kébir (Algérie).

Le Royaume-Uni combat seul l’Axe depuis l’armistice français (22 juin). L’éventualité que la marine française (4e rang mondial), intacte jusqu’à présent, puisse tomber aux mains des Allemands est impensable pour Londres dont la survie passe par la maîtrise des mers. L’amiral Darlan a certes donné des ordres pour que la flotte se saborde en cas de réquisition allemande, mais l’enjeu est trop lourd pour Churchill qui ordonne l’opération Catapult. Le vice-amiral Sommerville commandant la force H se positionne devant le port algérois de Mers el Kébir et propose un marché (ultimatum) à l’amiral Gensoul :

- Le suivre et rallier le combat contre l’Axe.

- Se saborder.

- Gagner un port américain.

Sinon, la Force H détruira le fleuron de la flotte française bloquée dans le port algérien. Gensoul refuse : 1 300 marins français périssent. En Grande-Bretagne, les Britanniques saisissent par la force les unités navales réfugiées dans les ports de Portsmouth, Plymouth et Falmouth (2 contre-torpilleurs, 8 torpilleurs, 13 avisos, et 6 sous-marins). La prise du sous-marin Surcouf est marquée par des incidents sanglants. Le personnel est interné dans des camps et traité comme prisonniers de guerre. A Alexandrie, l’amiral Cunningham et le vice-amiral Godfroy à bord du croiseur Duquesne trouveront le 7 juillet une solution négociée sur la posture de la force navale française, dite « Force X ».

L’épisode est particulièrement douloureux entre les deux anciens alliés et a servi à alimenter la rancœur, compréhensible, de beaucoup de Français contre la perfide Albion. Cependant comme le raconte Churchill dans ses mémoires, deux familles françaises enterrant leurs fils tués à Mers el Kébir, posèrent côte à côte sur les cercueils le drapeau français et l’Union Jack !

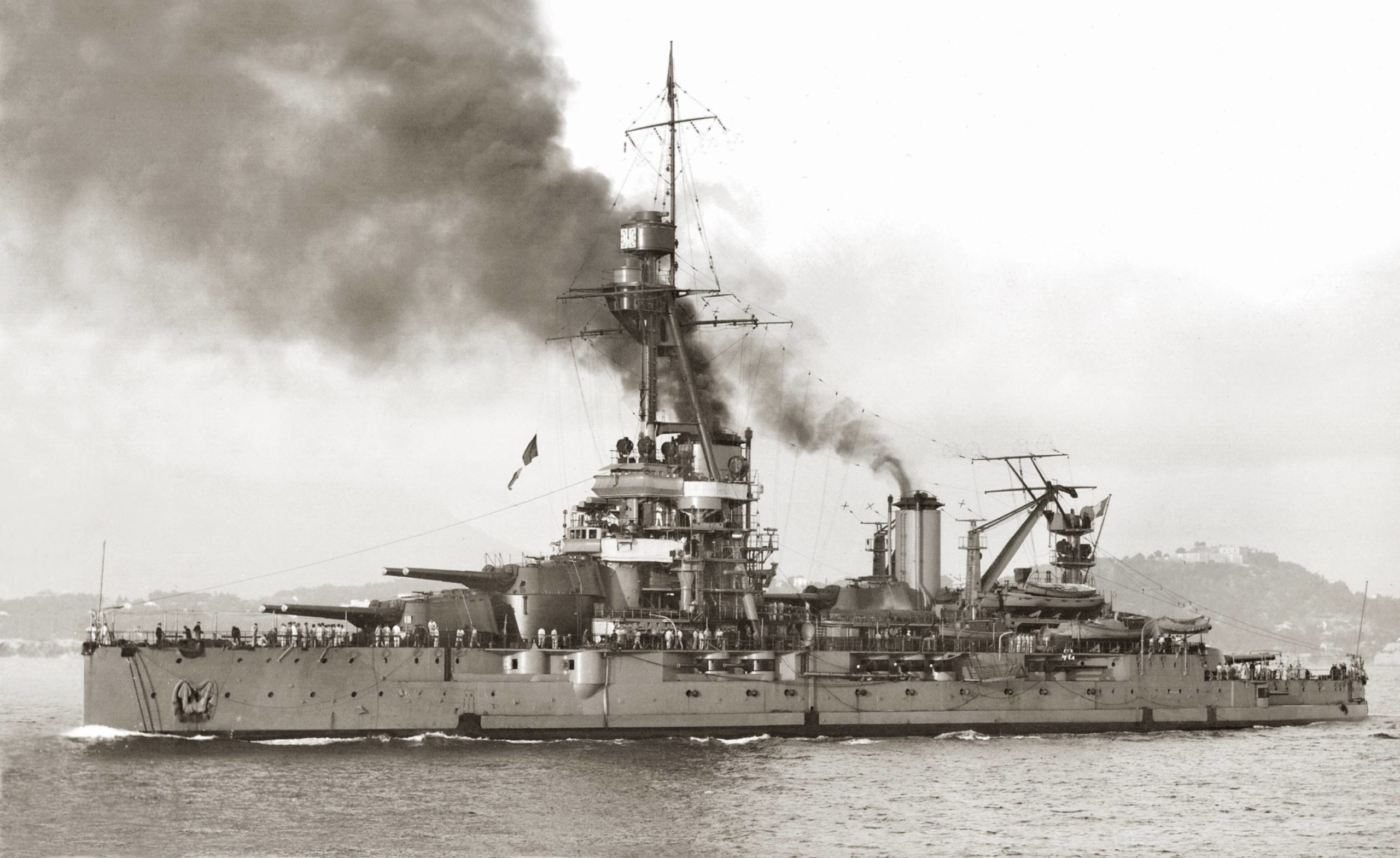

3 juillet 1940 : le cuirassé Strasbourg réalise une évasion spectaculaire lors de l’attaque britannique de Mers el-Kébir.

À l’aube, la flotte française, dont le Strasbourg, est amarrée dans le port de Mers el-Kébir, en position vulnérable, « cul à quai », face à une escadre britannique venue imposer l’ultimatum de Churchill. Le commandant du Strasbourg, le capitaine de vaisseau Collinet, anticipe la menace : Il fait préparer en amont le démaillage des chaînes et organise la veille pour une manœuvre d’urgence, montrant une vigilance et une rigueur remarquables dans la préparation de son navire.

Lorsque, à 16 h 53, les premiers obus britanniques s’abattent sur la jetée, le commandant ordonne immédiatement d’appareiller. Grâce à la préparation minutieuse de l’équipage et à la rapidité d’exécution des ordres, le Strasbourg parvient à larguer ses amarres sans délai, alors que d’autres navires sont déjà touchés ou bloqués.

Escorté par cinq contre-torpilleurs (Terrible, Lynx, Tigre, Kersaint et Volta, le sixième Mogador ayant été gravement endommagé), le Strasbourg entame une sortie risquée. Les navires britanniques tentent de barrer la route, et des mines magnétiques sont larguées par avion dans la passe. Malgré ces dangers, le commandant maintient le cap et la vitesse, évitant de justesse les tirs et les obstacles. L’habileté des timoniers et la discipline de l’équipage permettent au Strasbourg de franchir la passe, alors que l’artillerie britannique continue de pilonner le port.

Une fois en mer, le commandant fait pousser les machines à leur maximum, atteignant 28 nœuds, cap au nord-est. Le HMS Hood se lance à la poursuite, mais renonce à la tombée de la nuit, incapable de rattraper le bâtiment français. Les avions torpilleurs du porte-avions Ark Royal tentent une interception, mais ne parviennent pas à trouver une position d’attaque favorable.

Le Strasbourg remonte alors le long de la Sardaigne et rallie Toulon le lendemain soir, après une traversée marquée par la tension et la vigilance extrême de tout l’équipage. Malgré la réussite de l’évasion, cinq chauffeurs périssent, asphyxiés par le reflux de fumée provoqué par des clapets d’évacuation endommagés par des éclats dans la cheminée, soulignant la dureté des conditions et le courage des hommes à la machine.

L’évasion du Strasbourg, unique parmi les grands bâtiments français, est saluée comme un exploit de manœuvre et de sang-froid. Elle illustre la détermination du commandant Collinet et la cohésion de son équipage, qui ont sauvé le navire amiral de la 1re division de ligne.

Le quartier-maître mécanicien chauffeur Roger Noël, mort ce jour-là.

Source : Romain Grand / LinkedIn.

3 juillet 1940 : fin du cuirassé Bretagne lors de l’attaque britannique de Mers el-Kébir.

Le 3 juillet, l’amiral britannique Somerville présente un ultimatum à Gensoul, exigeant que la flotte rejoigne les Britanniques, se saborde, ou soit internée dans un port allié. Les négociations échouent, les navires français étant immobilisés dans un port étroit, en travaux, sans protection côtière ni couverture aérienne. Leur position, « cul à quai », rend impossible toute manœuvre rapide ou riposte efficace : ils sont des cibles faciles pour l’artillerie britannique, appuyée par le guidage aérien du HMS Ark Royal.

À 16 h 53, Somerville ordonne l’ouverture du feu. Le cuirassé Bretagne, commandé par le capitaine de vaisseau Le Pivain, tente de larguer les amarres et de riposter, mais il est rapidement pris sous un tir précis de projectiles de 381 mm tirés par les cuirassés Hood, Resolution et Valiant. Le commandant Le Pivain fait preuve d’un sang-froid exemplaire et d’une grande détermination, dirigeant ses hommes avec courage jusqu’au bout malgré la violence de l’attaque. Le blindage du Bretagne, hérité de la Première Guerre mondiale, n’est pas adapté à ce type de projectiles modernes et sa vitesse insuffisante l’empêche de s’extraire de la nasse.

Deux obus frappent quasi simultanément à 16 h 59 : le premier explose sous la ligne de flottaison, provoquant un incendie massif et une brèche qui embarque des centaines de tonnes d’eau. Le second touche la chaufferie arrière, détruisant l’essentiel de la propulsion et les communications internes. Le commandant Le Pivain tente alors d’échouer le navire pour éviter sa perte totale, mais l’état du bâtiment rend toute manœuvre impossible. L’ordre d’évacuation, transmis trop tardivement et partiellement, ne parvient pas à tous les postes.

À 17 h 06, deux nouveaux obus frappent le centre du navire, déclenchant des explosions secondaires. Trois minutes plus tard, une explosion interne secoue le Bretagne, qui gîte brutalement et chavire sur tribord en quelques secondes. Une épaisse colonne de fumée s’élève alors que le cuirassé sombre, emportant la quasi-totalité de son équipage.

Le drame fait 977 morts selon les sources officielles (jusqu’à 1 012 selon d’autres), pour seulement 308 survivants. Le Bretagne est citée à l’ordre de l’Armée de Mer pour la bravoure de son équipage et la conduite exemplaire de son commandant, le capitaine de vaisseau Le Pivain. Une tentative de renflouage en 1942 échoue après l’explosion d’une munition. L’épave sera démolie dans les années 1950.

L’attaque de Mers el-Kébir, cause au total 1 297 morts français, et marque une rupture profonde entre la France et le Royaume-Uni et reste un épisode tragique et controversé de la Seconde Guerre mondiale.

Source : Romain Grand / LinkedIn.

Liste des marins du Bretagne morts pour la France

A

|

ABALLEA |

Yves Sezny Marie |

Matelot canonnier |

|

ABILY |

Jean Louis |

Matelot canonnier |

|

ABIVEN |

Antoine Marie |

Quartier-maître chauffeur |

|

ABJEAN |

Yves Marie |

Matelot chauffeur |

|

ACH |

Yves |

Quartier-Maître canonnier |

|

ALLAVENA |

César Pierre |

Matelot |

|

APPRIOU |

Jean Marie |

Quartier-maître mécanicien |

|

APPRIOU |

Jean Marie |

Quartier-maître canonnier |

|

ARCHIER |

Étienne Alfred |

Quartier-Maître clairon |

|

AUBIN |

Pierre Aristide |

Matelot mécanicien |

|

AUDEBERT |

Marcel Léon |

Matelot |

|

AUDREN |

Paul Marie |

Matelot chauffeur |

B

|

BARON |

Vincent Marie |

Second-Maître chauffeur |

|

BARS |

Alfred Marie |

Matelot canonnier |

|

BERTHELOT |

Maurice Emile Pierre |

Matelot mécanicien |

|

BERTHOU |

François Marie |

Maître Mécanicien |

|

BIHANNIC |

Joseph Marie |

Quartier-maître Fusilier |

|

BLAISE |

Pierre Jérôme Marie |

Second-Maître canonnier |

|

BLOND |

Maurice Nicolas Auguste |

Matelot |

|

BOINET |

Abel Henri Joseph |

Matelot |

|

BONIZEC |

Louis Arsène |

Quartier-Maître tailleur |

|

BOTHOREL |

Guillaume Joseph |

Matelot canonnier |

|

BOURHIS |

Alexandre Marie |

Second-Maître timonier |

|

BOURVÉO |

Joseph Marie |

Matelot mécanicien |

|

BRAMOULLE |

François Marie |

Quartier-maître chauffeur |

|

BRIANT |

Jean Yves Allain |

Maître-Fusilier |

|

BUANNIC |

Joseph Jérôme |

Matelot |

C

|

CADIOU |

Jean Claude Marie |

Quartier-maître canonnier |

|

CALVEZ |

Joseph Pierre Marie |

Maître fourrier |

|

CARADEC |

Jean Louis Goulven |

Quartier-maître de manœuvre |

|

CASTREC |

François Virgile Marie |

Second-Maître mécanicien |

|

CHAPALAIN |

Jean Louis Marie |

Matelot canonnier |

|

CLAQUIN |

Jean Marcel |

Quartier-Maître armurier |

|

CLOAREC |

Louis Marie |

Second-Maître mécanicien |

|

COLIN |

Albert Yves |

Quartier-maître électricien |

|

CONQ |

Claude |

Quartier-Maître canonnier |

|

CORBIN |

Joseph Guillaume Auguste |

Quartier-Maître canonnier |

|

CORFA |

Sezny François Marie |

Matelot canonnier |

|

CORRE |

Frantz Jean François |

Quartier-Maître Chauffeur |

|

COSQUER |

Yves |

Second-Maître mécanicien |

|

COSSEC |

Marcel |

Matelot canonnier |

|

CREFF |

Jean Louis |

Second-Maître de manœuvre |

|

COUIL |

François |

Matelot canonnier |

D

|

DAVANCEAUX |

Jean Théophile Pierre |

Quartier-Maître canonnier |

|

DERRIENNIC |

Marcel |

Quartier-Maître canonnier |

|

DIDOU |

Alain |

Second-Maître chauffeur |

|

DUCRE |

Alexandre Joseph |

Quartier-Maître armurier |

|

DUQUOC |

Felix Jean Ernest |

Second-Maître mécanicien |

E

|

LIAS |

Henri |

Matelot |

F

|

FAUJOUR |

Jean |

Matelot armurier |

|

FAVE |

Ange Nicolas Marie |

Second-Maître canonnier |

|

FAVENNEC |

Paul Joseph Pierre |

Quartier-Maître mécanicien |

|

FLOCH |

Jean Yves Célestin |

Second-Maître Mécanicien |

|

FLOCH |

Louis |

Quartier-Maître canonnier |

|

FORJONEL |

Paul Marie |

Premier-Maître fourrier |

|

FOURNIS |

François |

Quartier-Maître Radiotélégraphiste |

|

FRAGE |

Louis Joseph Marie |

Matelot canonnier |

|

FRANQUELIN |

Paul Daniel Ernest |

Matelot électricien |

G

|

GAC |

Yves Goulven Marie |

Quartier-maître canonnier |

|

GADAL |

Pierre Yves Marie |

Quartier-Maître mécanicien |

|

GALERON |

Olivier Marie |

Second-Maître Fusilier |

|

GALIFOT |

Guy Auguste |

Quartier-Maître fusilier |

|

GOLIAS |

Hervé Marie |

Second-Maître canonnier |

|

GOURMELON |

Goulven Eugène |

Premier-Maître canonnier |

|

GOURMELON |

Hervé |

Matelot timonier |

|

GUEGUEN |

Robert Marie |

Matelot |

|

GUEGUENIAT |

Pierre Marie |

Matelot gabier |

|

GUEN |

Goulven |

Matelot de 3ème Classe |

|

GUENEGAN |

Jean Louis |

Quartier-maître canonnier |

|

GUENNOC |

Paul Louis |

Quartier-maître canonnier |

|

GUILLERM |

Pierre Marie |

Maître mécanicien |

|

GUILLOU |

Jean Marie |

Quartier-Maître canonnier |

|

GUIVARCH |

André |

Quartier-Maître mécanicien |

|

GUIVARCH |

Clet Jean Yves |

Second-Maître mécanicien |

H

|

HALL |

Gabriel André Marie |

Quartier-Maître canonnier |

|

HAMON |

Max Joseph |

Quartier-Maître secrétaire |

|

HASCOET |

Pierre François Jean |

Matelot canonnier |

J

|

JACQ |

Jean Marie |

Matelot chauffeur |

|

JAOUEN |

Eugène Corentin |

Matelot canonnier |

|

JAOUEN |

Jean François Marie |

Premier-Maître armurier |

|

JAOUEN |

Jean Joachim Marie |

Matelot chauffeur |

|

JAUREGUY |

Jean Paul Anna Marie |

Matelot mécanicien |

|

JÉZÉQUELLOU |

Paul Mathieu Marie |

Quartier-Maître timonier |

|

JOLIVET |

Vincent Marie |

Matelot |

K

|

KERHUEL |

François Marie |

Matelot gabier |

|

KERIVIN |

Gabriel Nicolas |

Quartier-maître Canonnier |

|

KERLEROUX |

Jean François |

Maître canonnier |

|

KERLOCH |

Pierre |

Quartier-Maître cordonnier |

|

KERMAREC |

Jean Yves |

Quartier-maître mécanicien |

|

KERMAREC |

Yves François |

Quartier-maître chauffeur |

|

KERMOAL |

Didier |

Quartier-maître canonnier |

|

KEROMNES |

Pierre Joseph Marcel |

Capitaine de Frégate |

|

KERRIGUY |

Joseph Marie |

Ingénieur mécanicien principal |

|

KERROS |

François Marie |

Maître canonnier |

|

KERSUAL |

Raymond Emile |

Second-Maître radio |

L

|

LAGADEC |

Jean |

Quartier-maître mécanicien |

|

LAGNIEZ |

Michel Simon François |

Quartier Maître de 1ère classe cuisinier |

|

LAMENDOUR |

Jean Vincent |

Médecin |

|

LANDURE |

Jean Marie |

Second-maître canonnier |

|

LANNUZEL |

François Marie |

Matelot |

|

LAPPART |

Grégoire |

Premier-maître fusilier |

|

LAVANANT |

Jacques |

Quartier-maître canonnier |

|

LE BERRE |

Alain Michel Marie |

Second-maître canonnier |

|

LE BESQ |

Jean Pierre |

Second-maître mécanicien |

|

LE BEUL |

Mathieu Daniel |

Quartier-maître canonnier |

|

LE BRIS |

Hervé |

Matelot électricien |

|

LE BRIS |

Yves Jean Louis |

Matelot mécanicien |

|

LE CAP |

Jean Guillaume |

Maître canonnier |

|

LE CLÉAC’H |

Yves Alain |

Matelot chauffeur |

|

LE CORFF |

Jean Ange |

Quartier-maître opticien |

|

LE CORRE |

Jacques Marie |

Quartier-maître clairon |

|

LE COZ |

Alain Marie |

Second-maître électricien |

|

LE DELLIOU |

Francis Joseph |

Quartier-Maître fusilier |

|

LE DUFF |

Jean Joseph |

Quartier-maître électricien |

|

LE DREFF |

Alphonse Marie |

Matelot canonnier |

|

LE FUR |

Victor Marie |

Quartier-maître charpentier |

|

LE GALL |

Jean Alexandre |

Second-maître canonnier |

|

LE GALL |

Jean François Marie |

Matelot charpentier |

|

LE GALL |

Jean Marie |

Quartier-maître canonnier |

|

LE GALL |

Martial |

Maître mécanicien |

|

LE GAT |

Wilfrid Pierre Marie |

Quartier-maître canonnier |

|

LE GOFF |

Yves Marie |

Quartier-maître charpentier |

|

LE GUEN |

Jean François Marie |

Quartier-maître canonnier |

|

LE GUEN |

Jean Marie |

Second-maître fusilier |

|

LE JEUNE |

Jean François |

Quartier-maître armurier |

|

LE JOLY |

Jean Louis Marie |

Quartier-maître boulanger |

|

LE LAY |

François |

Matelot |

|

LE LEZ |

Alain Marie |

Quartier-maître chauffeur |

|

LE MESTRE |

Joseph |

Quartier-maître chauffeur |

|

LE MEUR |

Henri Marie |

Matelot mécanicien |

|

LE MEUR |

Jean Pierre |

Matelot mécanicien |

|

LE MOUNIER |

Jean Louis René |

Second maitre chauffeur |

|

LE PORS |

Hervé Marie |

Maître fusilier |

|

LE QUÉRÉ |

Jean Marie |

Second-maître armurier |

|

LE ROUX |

François |

Quartier-maître fusilier |

|

LE ROUX |

Jean Louis |

Second-maître canonnier |

|

LE ROUX |

Louis Ernest |

Quartier-maître électricien |

|

LE ROUX |

Yves René Marie |

Quartier-maître canonnier |

|

LE SAUX |

Marcel Pierre François |

Matelot chauffeur |

|

LE SCOUARNEC |

André René Louis |

Matelot chauffeur |

|

LE STER |

Gabriel François Marie |

Quartier-Maître armurier |

|

LE VERGE |

Jean Eugène |

Second-maître armurier |

|

LEON |

Marcel |

Matelot |

|

LEOST |

Jean François Marie |

Matelot mécanicien |

|

LEOST |

Pierre Louis |

Maître canonnier |

|

LESCOP |

Auguste Marie |

Matelot |

|

LIMOUSIERE |

Pierre Mathurin Marie |

Matelot chauffeur |

|

LOUSSOUARN |

Pierre Jean |

Second-maître de manœuvre |

|

LOZACH |

François Marie |

Quartier-maître infirmier |

|

LOZACHMEUR |

Louis |

Quartier-Maître électricien |

|

L’HENAFF |

Hervé François |

Quartier-maître électricien |

M

|

MAGLOIRE |

Louis Hector |

Matelot gabier |

|

MALLEJAC |

François |

Quartier-Maître canonnier |

|

MARCHAND |

Jean Laurent |

Quartier-Maître mécanicien |

|

MAREC |

Jean François Louis Joseph |

Quartier-Maître canonnier |

|

MARZIN |

Goulven Yves |

Second-Maître électricien |

|

MASSON |

Julien Marie |

Quartier-Maître canonnier |

|

MEAR |

Maurice |

Premier-Maître radiotélégraphiste |

|

MEIL |

Clet Yves Marie |

Maître canonnier |

|

MENEZ |

Joseph François Marie |

Quartier-maître canonnier |

|

MENGUY |

Yves Marie |

Quartier-Maître chauffeur |

|

MENUT |

Clément Joseph |

Maître-Principal électricien |

|

MICHELET |

Joseph Jean |

Quartier-Maître timonier |

|

MICHELET |

Yvon Marie René |

Matelot canonnier |

|

MIOSSEC |

Francis |

Quartier-maître canonnier |

|

MOALIC |

François Marie |

Quartier-Maître électricien |

|

MONTFORT |

Pierre Henri |

matelot |

|

MORVAN |

Aimé François Marie |

Matelot mécanicien |

|

MORVAN |

Henri Emmanuel Jean Marie |

matelot gabier |

|

MORVAN |

Jaucel Joseph |

Quartier-Maître mécanicien |

|

MORVAN |

Joachim Thomas Marie |

Matelot |

N

|

NEZET |

Louis |

Second-Maître mécanicien |

|

NICOL |

Auguste Marie |

Matelot |

|

NICOLAS |

Hervé |

Quartier-maître Opticien |

|

NIGER |

René Louis Pierre |

Matelot mécanicien |

O

|

OLLIVIER |

Jean Louis |

Quartier-Maître électricien |

|

OLLIVIER |

Marcel Marie |

Quartier-Maître canonnier |

P

|

PARC |

Jean François Yves |

Quartier-Maître canonnier |

|

PAUL |

Yves Marie |

Quartier-Maître radiotélégraphiste |

|

PELLE |

Emile Marie |

Quartier-Maître de manœuvre |

|

PELLEN |

Jean Marie |

Quartier-Maître canonnier |

|

PENCALET |

François Daniel Joseph |

Quartier-Maître canonnier |

|

PENGAM |

François |

Maître Chauffeur |

|

PERES |

Jean |

Second-Maître électricien |

|

PERON |

René Augustin |

Premier-Maître électricien |

|

PETTON |

Jacques Yves |

Quartier-Maître canonnier |

|

PHILIPPOT |

Jean Pierre Marie |

Second-Maître canonnier |

|

PICARD |

Henri Jean Marie |

Matelot canonnier |

|

PICHOURON |

Jean Baptiste |

Quartier-Maître canonnier |

|

PIRIOU |

Clet Germain |

Maître de manœuvre |

|

PITON |

Jean François |

Matelot |

|

PODER |

Francis Yves Guillaume |

Lieutenant de vaisseau |

|

PODEUR |

François Marie |

Maître fusilier |

|

PONCIN |

Jean François Marie |

Premier-Maître commis |

|

PONT |

Yves |

Quartier-maître chauffeur |

|

POULIQUEN |

Joseph |

Matelot mécanicien |

|

PRIGENT |

Léopold Marie |

Quartier-maître canonnier |

|

PULUHEN |

François |

Matelot canonnier |

Q

|

QUEAU |

Louis Marie |

Matelot canonnier |

|

QUERE |

Jean Marie |

Second-Maître canonnier |

|

QUERE |

Jean Pierre |

Quartier-Maître canonnier |

|

QUERE |

Ronan François Marie Joseph |

Quartier-Maître canonnier |

|

QUERE |

Yves |

Quartier-Maître mécanicien |

|

QUINQUIS |

Casimir Tanguy |

Quartier-Maître charpentier |

|

QUIVORON |

Jean Joseph Marie |

Maître canonnier |

R

|

RAGUENES |

Joseph Michel Marie |

Second-Maître chauffeur |

|

RAMONET |

Jean François |

Second-Maître canonnier |

|

RIOU |

Joseph Marie |

Quartier-Maître chauffeur |

|

RIOU |

Louis |

Quartier-Maître chauffeur |

|

RIVALAIN |

Jean Marie |

Matelot radiotélégraphiste |

|

ROBIN |

Henri |

Second-Maître canonnier |

|

ROGEL |

Jean Marie |

Second-Maître électricien |

|

ROUDAUT |

Jean François Marie Etienne |

Maître opticien télémétriste |

|

ROUDAUT |

Jean Louis Baptiste |

Second-Maître canonnier |

|

RUZ |

François Marie |

Maître fourrier |

S

|

SALAUN |

Henri Joseph |

Quartier-maître fusilier |

|

SALAUN |

Louis |

Second-Maître armurier |

|

SAMAN |

Félix |

Matelot chauffeur |

|

SAOUTER |

Joseph |

Matelot canonnier |

|

SCORNET |

Jean Marie |

Second-Maître canonnier |

|

SIMON |

Christophe Joseph Marie |

Second-Maître Charpentier |

|

STEPHAN |

Joseph Jean Louis |

Quartier-Maître chauffeur |

T

|

TANGUY |

Joseph |

Second-Maître canonnier |

|

TANNIOU |

Pierre Jean Marie |

Matelot mécanicien |

|

THEPAUT |

Guillaume |

Matelot mécanicien |

|

THEPAUT |

Jean Marie |

Second-Maître radio |

|

THEVEN |

Louis Marie |

Quartier-Maître infirmier |

|

THOMAS |

René Louis Marie |

Matelot mécanicien |

|

TOURNELLEC |

Gabriel Marie |

Quartier-Maître canonnier |

|

TOUX |

Jean Marie |

Matelot mécanicien |

|

TREGUER |

Alexis |

Quartier-Maître fusilier |

|

TREGUER |

François Marie |

Quartier-Maître électricien |

U

|

URCUN |

François Marie |

Quartier-Maître mécanicien |

V

|

ALOIS |

Jacques |

Matelot |

|

VANHERSECKE |

Clarence Georges Léon |

Matelot |

Y

|

YEQUEL |

Baptiste Joseph |

Matelot chauffeur |

3 juillet 1988 : le USS Vincennes abat un avion civil Airbus A300 (Golfe persique).

Le croiseur américain tire 2 missiles qui détruisent le vol Iranian Air 655. 290 morts dont 66 enfants.

3 juillet 2023 : mort à 100 ans de Léon Gautier, dernier survivant du Commando Kieffer

Lire sur Theatrum Belli :