6 juillet -371 : bataille de Leuctres.

La bataille de Leuctres (un lieu-dit de Béotie, situé au sud-ouest de Thèbes, non loin de Thespies) a lieu le 6 juillet 371 av. J.-C. et voit la victoire des Thébains, conduits par le béotarque Épaminondas, qui infligent une sévère défaite aux Spartiates du roi Cléombrote II.

Considérée comme une révolution tactique pour l’emploi de l’ordre oblique, la bataille de Leuctres marque un tournant dans les rapports entre cités grecques. L’hégémonie spartiate est mise à mal et la cité ne s’en relèvera pas. Thèbes au contraire commence une hégémonie qui dura 10 ans jusqu’à la mort d’Épaminondas, tué lors de la bataille de Mantinée en 362.

Loin d’être un événement imprévu, la bataille de Leuctres est un des résultats de l’instabilité politique qui a fait suite à la guerre du Péloponnèse. En effet, après sa victoire sur Athènes en 404 av. J.-C., Sparte va imposer à travers toute la Grèce de multiples régimes hostiles à la démocratie athénienne. Cette politique effraye les autres grandes cités grecques, inquiètes à l’idée que Sparte puisse imposer son hégémonie. Un fort sentiment anti-spartiate se répand en Grèce, alors même que Sparte n’a pas les moyens de sa politique en raison des bouleversements sociaux et politiques dont elle est victime.

Loin d’être un événement imprévu, la bataille de Leuctres est un des résultats de l’instabilité politique qui a fait suite à la guerre du Péloponnèse. En effet, après sa victoire sur Athènes en 404 av. J.-C., Sparte va imposer à travers toute la Grèce de multiples régimes hostiles à la démocratie athénienne. Cette politique effraye les autres grandes cités grecques, inquiètes à l’idée que Sparte puisse imposer son hégémonie. Un fort sentiment anti-spartiate se répand en Grèce, alors même que Sparte n’a pas les moyens de sa politique en raison des bouleversements sociaux et politiques dont elle est victime.

Une coalition est finalement formée par Athènes, Corinthe, Thèbes et Argos en 395 pour s’opposer à Sparte dans ce qui sera connu comme la guerre de Corinthe. Thèbes est la cité la plus importante de la coalition, et elle va de ce fait être la cible de plusieurs campagnes militaires spartiates. Le roi Agésilas II, toujours roi en 371, mène plusieurs expéditions en Béotie à partir de 394. Lorsque la guerre de Corinthe s’achève en 386, la querelle entre les deux cités semble loin d’être enterrée. Sparte n’est pas parvenu à écraser militairement Thèbes mais parvient cependant à lui imposer de renoncer à ses projets de domination de la Béotie, région de la Grèce centrale sur laquelle les Thébains souhaiteraient asseoir leur hégémonie.

Sparte semble finalement triompher de Thèbes en 382, lorsque les Spartiates profitent d’une expédition contre la cité d’Olynthe pour s’emparer de Thèbes et renverser le pouvoir en place. De nombreux chefs thébains sont alors exilés. Cette occupation spartiate de Thèbes vaut cependant à Sparte d’être condamnée par les autres grandes cités grecques et par une partie de l’opinion spartiate, dont le roi Cléombrote. Cette domination spartiate sur Thèbes ne dure toutefois qu’un temps. En 379, des exilés thébains parviennent à libérer la cité avec l’aide d’Athènes et massacrent la garnison spartiate. Ne pouvant tolérer cela, Sparte prend l’initiative d’organiser plusieurs campagnes contre Thèbes, menées par Cléombrote, le second roi de Sparte, qui s’était pourtant opposé à l’occupation de Thèbes.

La première campagne a lieu en 379, mais le roi spartiate refuse alors d’attaquer en territoire thébain et de dépasser les Cynocéphales, deux montagnes de la Béotie situées entre Pharsale et Larissa. Cette répugnance de Cléombrote à attaquer Thèbes ne fait qu’encourager cette dernière à accroître sa puissance, notamment par la formation d’une puissante armée. Craignant que les Thébains ne prennent le contrôle de toute la Béotie, Sparte organise donc une seconde expédition en 376. Encore une fois, Cléombrote en prend le commandement. Cependant, la campagne tourne court car, comme le mentionne Xénophon, les Spartiates sont repoussés devant le mont Cithéron, point d’accès à la Béotie que les Thébains occupent. La lutte se poursuit cependant entre les deux cités. Elle prend un nouveau tournant en 373, lorsque Thèbes rétablit la Confédération béotienne. Athènes craint alors une hégémonie thébaine et décide d’entamer des négociations de paix avec Sparte. Thèbes, invitée à se joindre aux négociations, exige alors la reconnaissance de son hégémonie en Béotie. Jugeant ses conditions inacceptables, les Spartiates montent une nouvelle expédition contre Thèbes, dont Cléombrote prend la tête. L’armée spartiate compte 700 égaux (l’élite spartiate) un millier de cavaliers, environ 7 500 alliés ainsi que 1 600 néodamodes, anciens esclaves qui ne jouissent pas tout à fait du statut de citoyen. Les armées spartiate et thébaine convergent alors l’une vers l’autre dans l’espoir de s’affronter.

Ayant reçu l’ordre de marcher avec son armée, auparavant chargée de la défense de la Phocide, Cléombrote va s’avancer loin en Béotie avant d’être arrêté par les Thébains devant la bourgade de Leuctres, située sur le territoire de la cité de Thespies. Les commandants des deux armées, héritiers de 20 ans de lutte, ont alors de multiples raisons qui les poussent à engager le combat.

Pour les Spartiates, affronter et vaincre les Thébains est une question de prestige. Les chefs spartiates en sont bien conscients, et ils vont tout faire pour convaincre Cléombrote d’engager le combat, alors même que ce dernier est toujours hésitant. L’échec des campagnes précédentes menées par Sparte contre Thèbes a en effet porté un coup au prestige spartiate en Grèce. Loin de se rapporter aux victoires éclatantes d’Agésilas II, les expéditions de Cléombrote ont surtout été marquées par leur pusillanimité et la réputation militaire des Spartiates a été gravement battue en brèche. En plus de ces arguments, les chefs spartiates n’hésitent pas à menacer leur roi d’exil, l’incitant à combattre dans « son propre intérêt » s’il souhaite « revoir sa patrie ». À cela s’ajoutent les critiques des adversaires de Cléombrote, accusant le roi spartiate d’être trop indulgent envers les Thébains, critiques qui ne peuvent que pousser le roi spartiate au combat. Cléombrote est donc contraint d’accepter la bataille. On peut très certainement considérer cela comme un désavantage important pour les Spartiates, dotés visiblement d’un commandement divisé et d’un chef peu enthousiaste à l’idée de combattre. Ces problèmes de commandements sont encore aggravés par l’état des chefs spartiates qui ont abusé du vin avant la bataille et sont donc « quelque peu excités », selon Xénophon, ce qui ne peut que nuire à leur efficacité sur le champ de bataille. Cela étant, les Spartiates disposent de plusieurs avantages qui les inclinent naturellement à engager le combat. Ils disposent notamment de la supériorité numérique. Sparte aligne en effet 10 à 11 000 hommes contre à peine 6 000 Thébains, et rassemble notamment plusieurs contingents des cités alliées que sont les Phocidiens, Héraclée et Phlious. De plus, la présence des alliés susmentionnés ne peut que renforcer la détermination des Spartiates, qui risqueraient de perdre leur soutien en cas de défaite. Ceux-ci sont d’ailleurs bien peu enthousiastes, comme le relève Xénophon lorsqu’il rappelle que « chez les alliés, personne n’avait le cœur à combattre ». Pour maintenir la puissance politique de Sparte, Cléombrote doit donc accepter la bataille.

Pour les Spartiates, affronter et vaincre les Thébains est une question de prestige. Les chefs spartiates en sont bien conscients, et ils vont tout faire pour convaincre Cléombrote d’engager le combat, alors même que ce dernier est toujours hésitant. L’échec des campagnes précédentes menées par Sparte contre Thèbes a en effet porté un coup au prestige spartiate en Grèce. Loin de se rapporter aux victoires éclatantes d’Agésilas II, les expéditions de Cléombrote ont surtout été marquées par leur pusillanimité et la réputation militaire des Spartiates a été gravement battue en brèche. En plus de ces arguments, les chefs spartiates n’hésitent pas à menacer leur roi d’exil, l’incitant à combattre dans « son propre intérêt » s’il souhaite « revoir sa patrie ». À cela s’ajoutent les critiques des adversaires de Cléombrote, accusant le roi spartiate d’être trop indulgent envers les Thébains, critiques qui ne peuvent que pousser le roi spartiate au combat. Cléombrote est donc contraint d’accepter la bataille. On peut très certainement considérer cela comme un désavantage important pour les Spartiates, dotés visiblement d’un commandement divisé et d’un chef peu enthousiaste à l’idée de combattre. Ces problèmes de commandements sont encore aggravés par l’état des chefs spartiates qui ont abusé du vin avant la bataille et sont donc « quelque peu excités », selon Xénophon, ce qui ne peut que nuire à leur efficacité sur le champ de bataille. Cela étant, les Spartiates disposent de plusieurs avantages qui les inclinent naturellement à engager le combat. Ils disposent notamment de la supériorité numérique. Sparte aligne en effet 10 à 11 000 hommes contre à peine 6 000 Thébains, et rassemble notamment plusieurs contingents des cités alliées que sont les Phocidiens, Héraclée et Phlious. De plus, la présence des alliés susmentionnés ne peut que renforcer la détermination des Spartiates, qui risqueraient de perdre leur soutien en cas de défaite. Ceux-ci sont d’ailleurs bien peu enthousiastes, comme le relève Xénophon lorsqu’il rappelle que « chez les alliés, personne n’avait le cœur à combattre ». Pour maintenir la puissance politique de Sparte, Cléombrote doit donc accepter la bataille.

Les Thébains sont également enclins à la bataille, et ce malgré leur infériorité numérique. Cela est également dû à des considérations politiques. Tout d’abord, il s’agit pour Thèbes d’asseoir son influence dans la région. Comme Xénophon le rapporte, les chefs thébains ont en effet la crainte que s’ils se retiraient, « les villes d’alentour feraient défection » et se joindraient à Sparte. Or, une telle chose serait désastreuse. D’une part, les cités de la région fourniraient aux Spartiates de nouvelles troupes, et ce avec d’autant plus de joie que l’implantation thébaine dans la région ne s’est faite que récemment et de façon violente. D’autre part, une défection nuirait aux projets politiques de Thèbes en mettant à mal ses prétentions hégémoniques sur l’ensemble de la Béotie. À cela s’ajoute une crainte plus personnelle des chefs thébains qui craignent pour leurs intérêts. Car comme le note Xénophon, s’ils se replient sans combattre ils risquent d’être jugés et condamnés à l’exil par leurs propres concitoyens, une situation peu enviable et que ces chefs thébains sont d’autant moins enclins à accepter qu’ils y ont déjà goûté lors de l’occupation de Thèbes par les Spartiates.

Cependant, les Thébains sont aussi poussés au combat par plusieurs éléments leur conférant un avantage militaire et moral. Ils bénéficient en effet du soutien d’un exilé spartiate, Léandrias, qui est évoqué par Diodore de Sicile. La présence d’un homme qui a sans doute eu l’occasion de côtoyer au plus près les hoplites spartiates ne peut qu’être bénéfique aux Thébains, qui peuvent ainsi connaître avec plus de précision la tactique spartiate. En outre, l’exilé spartiate aurait rappelé une ancienne prophétie assurant la victoire des Thébains, ce qui nous est également mentionné par Diodore. Le site de Leuctres apporte ainsi un puissant appui moral aux Thébains : Xénophon et Diodore s’accordent pour dire que plusieurs prophètes locaux, ou un oracle, auraient affirmé que la victoire thébaine était certaine. Ces dires s’appuient sur une légende, racontée dans les détails par les deux auteurs, selon laquelle des Spartiates auraient violé à Leuctres des filles qui les auraient maudits avant de se donner la mort. Les Spartiates ne pouvaient être que vaincus sur le lieu d’une telle infamie. L’avantage moral conféré par cette histoire est d’ailleurs renforcé par d’autres rumeurs circulant à propos d’actes miraculeux prouvant le soutien des Dieux aux Thébains. Si Xénophon met en doute la véracité de ces rumeurs, il n’en sous-estime pas l’influence. Contraints politiquement à la bataille, les Thébains détiennent donc un avantage moral qui va s’ajouter aux innovations tactiques qui vont leur donner la victoire.

Le combat s’ouvre lorsque les Spartiates testent le dispositif thébain en envoyant leurs peltastes attaquer au javelot l’infanterie légère thébaine. Après s’être déployées devant leurs phalanges respectives les cavaleries thébaine et lacédémonienne se chargent, fait assez rare pour être souligné car les cavaliers s’affrontent très rarement lors des batailles hoplitiques. Les cavaliers spartiates qui tentent d’intervenir sont dispersés par la cavalerie thébaine.

Les Thébains montrent toute leur supériorité, défaisant rapidement leurs adversaires. Cet affrontement préalable est décisif pour la suite des événements. Vaincus, les cavaliers spartiates s’enfuient en traversant les lignes de leur propre phalange, gênant sa cohésion, déjà mise à mal par le fait que certains hoplites sont ivres. Quant à la cavalerie thébaine, elle reprend position en avant de la phalange thébaine. Selon Sylvie le Bohec, ceci eut pour effet de dissimuler aux Spartiates le dispositif thébain, et donc de cacher le renfort de son aile gauche.

En effet, Épaminondas, ayant décidé de contrevenir à la tactique traditionnelle qui veut que les troupes d’élite soient placées à l’aile droite, décide de déployer ses meilleures troupes sur son aile gauche, faisant ainsi face à l’élite de la phalange spartiate, les Égaux. Ainsi, comme le fait remarquer Diodore de Sicile, « l’aile où se trouvaient les troupes d’élite déciderait du sort de la bataille ». Cette disposition des meilleures troupes sur l’aile gauche semble être un exemple sans précédent, et constitue un bouleversement. Les raisons ayant poussé Épaminondas à faire ce choix prêtent cependant à débat. Conscient de son infériorité numérique, il semble que le stratège thébain ait décidé de tenter de vaincre l’élite spartiate par une tactique audacieuse. L’aile droite spartiate défaite, le reste de la phalange ne manquerait pas de se disperser et de s’enfuir car, pour citer Xénophon, une fois qu’ils auraient « défait l’aile qui était avec le roi, ils seraient aisément maîtres de tout le reste ». Certains auteurs ajoutent cependant d’autres explications à ce changement tactique. Pour Victor Davis Hanson, il y aurait eu une volonté d’Épaminondas de préserver ses alliés, peu enthousiastes à combattre, et qui auraient sans doute exprimé du ressentiment si on les avait fait affronter l’élite spartiate. Pierre Vidal-Naquet va même encore plus loin en avançant une raison philosophique à ce déploiement sur la gauche. Il estime en effet que cette décision pourrait être liée à une éventuelle influence des théories pythagoriciennes d’une symétrie du monde. Toujours est-il que ce déploiement de l’élite thébaine sur la gauche constitue un changement radical.

Épaminondas va introduire un second changement qui s’avère tout aussi déterminant. Il va prendre la décision de renforcer démesurément son aile gauche, celle regroupant l’élite donc, afin d’accroître l’efficacité de son attaque. Xénophon le souligne lorsqu’il affirme que « les Thébains au contraire avaient une formation serrée d’au moins cinquante boucliers en profondeur ». Épaminondas dispose ainsi sur sa gauche d’une phalange colossale. Celle-ci regroupe environ 2 000 hommes alignés sur 50 rangs, ce qui constitue, de ce qu’il nous en est connu, un record absolu et rarement approché. Généralement, la phalange hoplitique ne dépasse jamais les 12 boucliers de profondeur, ce qui est d’ailleurs le dispositif adopté par les Spartiates à Leuctres. Thèbes n’en était cependant pas à sa première expérimentation dans ce domaine. Déjà à la bataille de Délion elle avait opposé une phalange de 25 rangs face aux Athéniens. Toujours est-il que cette grande phalange déployée sur 50 rangs forme une masse compacte, qui s’est encore vu renforcée après que les alliés de Sparte aient harcelé les non-combattants thébains, comme le mentionne Xénophon. Par sa profondeur, cette masse compacte voit son énergie renforcée, de même que la puissance de sa poussée qui vise à disloquer les Spartiates et compenser le manque d’entraînement des Thébains. À cela s’ajoute également la décision d’Épaminondas de privilégier un front étroit. Il s’agit de percer le centre des Égaux spartiates. Or, les 2 000 Thébains couvrent un front réduit de 40 hommes, tandis que les 700 Spartiates opposent un front de 60 hommes. En accentuant leur pression au centre, les Thébains accroissent d’autant plus leurs chances de percer.

Dernier changement important d’Épaminondas dans la tactique hoplitique, sa décision de dégarnir son flanc droit afin de renforcer sa grande phalange sur son flanc gauche. Par cette décision, la phalange thébaine se trouve alors avec un flanc droit très faible et que les Spartiates pourraient aisément percer. C’est pourquoi, comme le fait remarquer Diodore de Sicile, Épaminondas ordonne à son aile droite de ne pas engager le combat et même d’effectuer un « lent mouvement de recul » à l’approche des Spartiates. Épaminondas dispose ainsi d’un flanc gauche d’une puissance colossale qui doit percer, et d’un flanc droit faible qui doit contenir les Spartiates lui faisant face. Ainsi, « les Béotiens avaient une aile qui reculait, tandis que l’autre montait à l’assaut au pas de course ». Les Thébains ont donc ce que Diodore appelle une « phalange oblique ». L’ordre oblique est né.

À la suite du succès de sa cavalerie, la grande phalange thébaine s’avance donc à l’assaut de l’aile droite spartiate et l’engage. Dans le combat qui s’ensuit, les qualités de l’hoplite spartiate transparaissent nettement. Les Égaux sont alors enivrés et manquent de cohésion, car le roi Cléombrote se serait avancé à la rencontre de l’ennemi de façon précipitée, avant même « que ses troupes ne se fussent aperçues qu’il avait pris le commandement », selon Xénophon. Pourtant, les Lacédémoniens vont résister longuement à la pression des Thébains. Xénophon et Diodore vantent en effet la valeur des Spartiates, qui semblent un moment victorieux selon le premier, et qui « luttaient avec tant d’ardeur que la bataille resta d’abord indécise ». La révolution tactique que constitue l’ordre oblique ne permet donc pas pour autant aux Thébains de remporter immédiatement le combat. L’effondrement spartiate survient finalement avec la mort de Cléombrote, suivie presque immédiatement par celle des autres chefs spartiates qui l’entouraient tel le polémarque Deinon, comme le rapporte Xénophon. La mort quasi simultanée de tous les commandants spartiates, côtoyés par leurs hommes depuis des années, aurait selon Victor Davis Hanson constitué un choc émotionnel terrible pour l’aile, qui se serait disloquée ou aurait préféré se faire massacrer sur place, comme semble le rapporter Diodore lorsqu’il affirme que « les cadavres s’amoncelèrent autour [du roi] ». Les Spartiates, selon les deux auteurs, auraient même repoussé les Thébains pendant un instant, parvenant ainsi à ramasser le corps de leur roi, avant de se disloquer et de fuir. La mort de Cléombrote, suivie de la dislocation de l’aile droite spartiate, scelle le sort de la bataille. « L’aile gauche des Lacédémoniens, en voyant l’aile droite reculer, céda », selon Xénophon. L’ordre oblique avait triomphé de la tradition spartiate et de la conception traditionnelle de la bataille hoplitique.

De prime abord, la bataille semble pourtant avoir abouti à un résultat tactique assez commun, les pertes spartiates ayant apparemment été relativement faibles. La plupart des sources, s’appuyant sur Xénophon, s’accordent sur la perte de 1 000 hommes pour les Spartiates et de 300 pour les Thébains. De tels chiffres n’ont rien d’exceptionnel et avoisinent les pourcentages de pertes généralement admis pour une bataille hoplitique, à savoir 15% de pertes pour le vaincu et 5% pour le vainqueur. L’armée spartiate est alors loin d’être anéantie, et parvient même à se replier en bon ordre dans son camp que les Thébains rechignent à attaquer. Xénophon nous fournit d’ailleurs la preuve que les Spartiates sont encore en état de lutter, lorsqu’il évoque que certains envisagent même une reprise immédiate des hostilités, avant d’en être découragés par la pusillanimité de leurs alliés et l’ampleur des pertes au sein des Égaux. Car si une évaluation rapide des pertes des deux armées laisse croire que Leuctres est une bataille classique, un examen plus précis remet en cause cette conclusion. En effet, comme le précise Xénophon, parmi les 1 000 Spartiates tués au combat se trouvent 400 des 700 Égaux présents. D’une part ces pertes sont une catastrophe pour la démographie spartiate. Son élite politique et militaire est décimée en l’espace d’une journée, perdant un tiers de sa population. Mais d’autre part, ces pertes colossales révèlent également un acharnement tout particulier, l’aile droite spartiate ayant donc perdu plus de la moitié des siens face à la grande phalange thébaine. On est très au-delà des traditionnels 15% de pertes pour le vaincu. C’est ici un élément révélateur des modifications qui touchent alors la guerre grecque, qui ne se fait plus entre cités agricoles voisines, mais entre puissances régionales s’affrontant pour l’hégémonie.

Cette défaite spartiate ne scelle pas pour autant la victoire définitive de Thèbes sur sa rivale spartiate. Comme déjà mentionné, certains Spartiates songent même pour un temps à lancer une nouvelle attaque contre l’armée thébaine, avant d’être freinés par leurs alliés, mais également par leur prise de conscience de l’hécatombe frappant les Égaux. Il est finalement décidé d’accepter la trêve traditionnelle entre les deux armées, après quoi les Spartiates se retranchent provisoirement dans leur camp. Thèbes, bien que victorieuse et bénéficiant de l’avantage moral, ne peut alors pousser son avantage.

En effet, peu après la bataille, les Thébains sont rejoints par Jason de Phères, tyran régnant sur la cité thessalienne de Phères et ayant accouru avec des renforts après avoir pillé la Phocidie sur leur chemin. Avec ce renfort, les Thébains espèrent pouvoir enfin attaquer le camp spartiate. Mais le tyran a d’autres projets en tête et va freiner les ardeurs de ses alliés, dont il est possible qu’il craigne la montée en puissance qui ne peut que s’accélérer après leur victoire de Leuctres. S’il ne parvient pas à obtenir une trêve, son action est cependant révélatrice de l’absence d’impact décisif de la victoire des Thébains. Ces derniers doivent toujours composer avec leurs alliés, et ne peuvent finalement se permettre de poursuivre les Spartiates vaincus lorsque ceux-ci entament leur retraite en direction du Péloponnèse.

Cette occasion manquée d’achever l’armée vaincue de Cléombrote, les Thébains la doivent également à la réaction rapide de Sparte, qui va ajouter d’autres soucis aux problèmes internes aux Béotiens. En effet, dès que la nouvelle de la défaite de Leuctres arrive à Sparte, il est décidé de rassembler une deuxième armée, regroupant tous les hommes mobilisables de moins de 60 ans. C’est cette force que Diodore mentionne lorsqu’il évoque par erreur « une autre armée » que Cléombrote aurait rencontrée avant la bataille de Leuctres. En réalité, celle-ci n’a été formée qu’en réponse à la défaite spartiate, et placée alors sous le commandement d’Archidamos, le fils du roi Agésilas que Diodore présente à tort comme ayant participé à Leuctres. Cette seconde armée envoyée en renfort va finalement rejoindre les troupes de Cléombrote en pleine retraite, avant de se replier avec elles dans le Péloponnèse, mettant ainsi un terme à la campagne de 371. Cette mobilisation rapide d’une seconde armée spartiate est en tout cas la preuve que Sparte n’est pas abattue et détient encore d’importants moyens militaires.

Leuctres, bien que marquant un tournant par la victoire tactique de Thèbes, ne peut donc se transformer immédiatement en un succès stratégique. Il faudra attendre une nouvelle campagne thébaine en 370 pour que Thèbes impose enfin sa volonté à Sparte. La lutte va toutefois se poursuivre entre les deux cités jusqu’à la victoire finale de Thèbes à Mantinée, en 362. Un succès éphémère, car la cité perdra dans la bataille le brillant Épaminondas et ne sera pas en mesure d’imposer son hégémonie dans une Grèce qui restera profondément divisée jusqu’à ce qu’elle tombe sous le joug macédonien

6 juillet 1016 : bataille de Pontlevoy.

Les comtes d’Anjou et les comtes de Blois sont en conflit depuis plus de 50 ans pour le contrôle de la Touraine. Durant ce conflit, Foulques Nerra, comte d’Anjou, entreprend un pèlerinage en Terre Sainte en 1002. Il revient un an et de demi plus tard et retrouve ses terres ravagées par l’un des vassaux du comte de Blois, Gelduin II de Saumur. Pour le punir et par ambition personnel, Foulques capture, entre 1005 et 1010, les villages de Mont-Reveau et de Nanteuil, appartenant à Gelduin, qu’il détruit et sur lesquels il bâtit le village et la forteresse de Montrichard. Guelduin, contrarié, demande l’aide de son seigneur, Eudes II de Blois, afin de reprendre ses terres spoliées. Eudes entreprend une expédition militaire, afin de chasser définitivement Foulques de la Touraine. Il rassemble son armée à Blois dès 1015, son objectif est de prendre Montrichard. Foulques, en apprenant la nouvelle, se prépare de son côté et demande l’aide du jeune comte du Maine, Herbert Ier Éveille-Chien, qui le rejoint à Amboise. La veille du 6 juillet 1016, les Angevins partent d’Amboise en direction de Pontlevoy où ils se tiennent rangés en bataille à la lisière des Pessons, un petit bosquet situé au Nord de Pontlevoy, afin d’intercepter les Blésois passant par Candé-sur-Beuvron. Le contingent de cavalerie d’Herbert est positionné du côté de Bourré à l’Est de Montrichard en cas de renfort, de changement de direction de l’ennemi ou pour le couper dans sa fuite.

Les troupes angevines interceptent les troupes blésoises sur le plateau de Pontlevoy aux Pessons. S’engage alors une mêlée entre les deux armées lors de laquelle les Blésois prennent le dessus en faisant reculer les Angevins vers ce qui prendra le nom de Chemin de la Bataille situé entre les Pessons au Nord et l’Ail Vert au Sud. Foulques est désarçonné et grièvement blessé lors des combats, il voit également mourir son porte-étendard, Sigebrand de Chemillé, sous ses yeux. Dans l’urgence, il envoie un messager avertir Herbert de la situation, celui-ci se porte au secours de son allié en chargeant le flanc gauche exposé des Blésois qui se débandent. Eudes fuit avec le reste de ses troupes vers Blois.

Les pertes pour le comte de Blois sont estimées entre 3000 et 6000 selon les chroniqueurs, chiffres vraisemblablement exagérés. Du côté du Maine, les deux fils d’Hervé de Sablé, Raoul et Bernier, sont tués au combat. La bataille laisse les deux camps exsangues mais offre du répit aux possessions de Foulques. Son fils, Geoffrey Martel, prend le contrôle de la Touraine après la bataille de Nouy en 1044, achevant ainsi l’œuvre de son père.

6 juillet 1495 : bataille de Fornoue (Italie).

La bataille de Fornoue est un affrontement de la première guerre d’Italie qui eut lieu le 6 juillet 1495 à Fornoue, à 20 km au sud-ouest de Parme.

Bien que Charles VIII ait réussi à s’emparer du royaume de Naples sans rencontrer beaucoup de résistance, l’hostilité grandissante des États italiens face à l’occupation et surtout la formation de la ligue de Venise contre les Français, l’obligent à écourter son séjour à Naples, où demeure Gilbert de Montpensier, et à faire retraite vers la France afin de ne pas se retrouver pris au piège. Ses ennemis lui bloquent le passage à Fornoue, l’obligeant à livrer bataille. Les deux camps se proclament vainqueurs : Charles VIII peut reprendre sa route vers la France, les Italiens emmènent un important butin mais ont subi des pertes très supérieures à celles de leurs adversaires.

Après avoir quitté Naples, l’armée française fait plusieurs haltes prolongées, notamment à Sienne puis Pise, ce qui donne le temps à l’armée ennemie de la devancer et de l’attendre au débouché des Apennins, à proximité de Parme. Mais, ne pouvant se résoudre à abandonner totalement sa conquête, Charles VIII laisse de fortes garnisons dans les villes les plus importantes, réduisant d’autant l’effectif de son armée. Louis d’Orléans demeure à Milan, mais ses soldats attaquent de petites villes, comme par jeu, provoquant la révolte de leurs habitants. L’armée, dont il ne reste que 10 000 hommes, est d’autre part très affaiblie par la syphilis et la variole.

L’armée française, alourdie par ses bagages et ses canons, progresse par une seule route montagneuse le long du Taro. Le maréchal de Gié commande l’avant-garde, La Trémoille le corps de bataille et le vicomte de Narbonne l’arrière-garde. Le 5 juillet, Gié, voyant une forte troupe ennemie du côté de la ville de Fornoue, envoie un trompette proposer aux coalisés de laisser l’armée française poursuivre son chemin vers la France sans combattre, en payant à un prix raisonnable les vivres dont ils avaient besoin. Cependant, les éclaireurs français sont massacrés et décapités par les cavaliers légers italiens, les estradiots. Comme ceux-ci s’approchent du camp français, ils sont repoussés par des tirs de fauconneaux et d’arquebuses. Gié ordonne d’établir un camp dans les collines et le reste de l’armée le rejoint. Les Français sont dans une position aventurée au milieu d’une forêt mais peu inquiets car ils n’avaient rencontré aucune résistance sérieuse depuis le début de la campagne : ils sont plutôt impatients de se battre et craignent seulement que les Italiens se retirent sans combat. Pendant la nuit, un fort orage éclate, transformant la rivière en torrent.

Les commandants vénitiens Luca Pisani et Melchior Trevisan dirigent d’excellents condottieri accourus pour l’occasion : Bernardino Fortebraccio, Gian Francesco de Ciazzo, les Pelavicino de Parme, les Bentivoglio de Bologne, les Colleoni, les Gonzaga, les Piccinino, et surtout les estradiots de Pietro Busich et de Niccolo de Nin, soit 600 cavaliers sous les ordres de Pietro Duodo, leur commandant vénitien. Le contingent milanais du comte de Caiazzo aligne 600 cavaliers et 3 000 piquiers allemands. Selon Sophie Cassagnes-Brouquet et Bernard Doumerc, l’armée rassemblée par les condottieri compte 15 000 cavaliers et 24 000 fantassins alors que Julian Romane l’estime à 14 000 hommes au total10. Selon Didier Le Fur, l’armée de la ligue est trois fois plus nombreuse que celle de Charles VIII.

Pour éviter un encombrement excessif, les Français avancent en deux lignes parallèles, l’une le long du Taro, au courant rapide mais guéable, l’autre le long des collines. Julian Romane estime leur effectif à 9 000 hommes. Gié a 350 cavaliers lourds, 200 arbalétriers à cheval qui, à cette occasion, combattront à pied, et 300 arbalétriers à pied, suivis par 3 000 fantassins suisses commandés par Engilbert de Clèves et Antoine de Bessey, bailli de Dijon. L’artillerie légère couvre leur flanc droit. La Trémoille suit avec 300 cavaliers lourds et 2 000 hommes d’infanterie française, puis le roi accompagné de sa maison militaire commandée par Claude de La Châtre, avec 200 gentilshommes dont Jacques de Ligny, bâtard du comte de Vendôme, et Bayard. L’arrière-garde, commandée par Gaston de Foix, compte 300 cavaliers et 2 500 fantassins : elle est chargée de protéger les bagages.

Dans la matinée, la nouvelle arrive que le corps français de Louis d’Orléans ne pourra pas rejoindre le roi car il est aux prises avec les forces de Ludovic Sforza à Novare. Le diplomate Philippe de Commynes rédige une lettre aux provéditeurs vénitiens pour négocier le départ des Français ; le Sénat de Venise était disposé à traiter mais les commandants alliés avaient déjà commencé leurs préparatifs de bataille. Commynes fait encore une tentative pour convaincre le roi de négocier mais celui-ci répond que Savonarole lui avait prédit que Dieu serait avec lui. La Trémoille, Ligny, Bayard et les autres chevaliers et gendarmes à cheval sont enthousiastes à l’idée de se battre.

Alors que Commynes revient de son ambassade manquée, la canonnade commence. Les troupes de la ligue entreprennent de passer à gué la rivière grossie par l’orage sous un feu nourri de l’artillerie et des arbalétriers français. Les arbalétriers à cheval d’Alessio Beccaguto, au nord, cherchent à couper la route aux Français. Les cavaliers milanais et piquiers allemands de Caiazzo attaquent l’avant-garde de Gié mais leur formation se disloque au passage de la rivière et ne peut tenir face à la contre-attaque des cavaliers français et piquiers suisses. Annibale Bentivoglio, qui devait soutenir Caiazzo, reste en observation et attend que la bataille se décide. Le combat principal a lieu au centre où François de Gonzague, marquis de Mantoue, avec sa cavalerie lourde suivie de son infanterie, traverse à grand peine la rivière : le roi ordonne la contre-attaque, chargeant avec ses hommes. Une mêlée confuse s’ensuit qui tourne bientôt à l’avantage des Français. Mathieu de Bourbon, qui se trouvait près du roi, est capturé et le roi lui-même se trouve un moment seul au milieu des ennemis mais ses chevaliers, voyant le roi en danger, accourent et achèvent la déroute des Italiens. Au sud, Bernardino Fortebraccio avec le contingent vénitien tente de déborder l’arrière-garde de Gaston de Foix mais se replie quand il voit la déroute italienne au centre. Pendant ce temps, les estradiots vénitiens de Pietro Duodo tombent sur les bagages faiblement gardés, les mettent au pillage et se dépêchent de repasser la rivière avec leur butin. Charles VIII, au contraire, avait interdit ses hommes de s’attarder à faire du butin et des prisonniers ; les Français tuent tout devant eux en criant : « Guinegatte ! Guinegatte ! » pour rappeler le souvenir d’une ancienne bataille que les Français avaient perdue en s’attardant à piller le camp ennemi.

Le combat ne dure pas une heure en tout. Quand François de Gonzague revient à son campement, il trouve les Italiens en pleine panique, fatigués et peu enclin à poursuivre l’attaque. Il ordonne d’établir un retranchement pour faire face à une contre-attaque possible mais la pluie, qui dure toujours, rend l’usage de l’artillerie incertain. Pendant presque toute la bataille, les Italiens ont eu le vent et la pluie contre eux, ce que les Français ne manquent pas d’interpréter comme un signe de protection divine. Mais les Français, fourbus et trempés, par ailleurs occupés à soigner leurs blessés et à récupérer les armes et les chevaux abandonnés par leurs adversaires, ne prennent pas la peine de les poursuivre.

Charles VIII récompense ceux qui se sont bien conduits : Bayard, qui avait eu deux chevaux tués sous lui et avait terminé le combat à pied, reçoit 500 couronnes et un étendard pris à l’ennemi. Les deux camps se proclament vainqueurs mais les pertes de la ligue sont très supérieures à celles des Français : 3 000 tués dont 300 cavaliers lourds italiens contre 200 Français selon Julian Romane. Didier Le Fur estime les pertes françaises à un millier de tués, pour la plupart des gens des bagages, et celles des Italiens à 2 500. Ceux-ci, qui n’avaient pas l’habitude de subir de telles pertes, en garderont une crainte durable de la « fureur française » (Furia francese).

Les Vénitiens se retirent vers Parme après s’être jetés sur le campement royal. Les saccomani pillent le Trésor, l’hôtel du roi, la précieuse garde-robe et l’énorme butin saisi pendant la campagne. Ces richesses proviennent du pillage des plus riches villes d’Italie et sont évaluées à 200 000 ducats. On parle de 200 chariots. Des tentes de quinze mètres de long pour loger les hommes et de trente mètres pour abriter les animaux, protègent les tableaux, les sculptures, les mobiliers et les parures entassés par les familiers du roi.

Les Français, ayant perdu leurs bagages, le trésor royal et deux drapeaux, lèvent le camp pendant la nuit et prennent une certaine avance sur les coalisés qui, après s’être regroupés et avoir pris conscience du départ des Français, sont bloqués par le torrent dont le débit avait brusquement augmenté. Galeazzo Sanseverino et Francesco Visconti parviennent toutefois à rattraper l’arrière-garde conduits par Ercole d’Este et Jacques de Trivulce. François de Gonzague poursuit les Français vers Plaisance mais les heurts se limitent à des escarmouches. Ludovic Sforza tente de couper le ravitaillement des Français qui parviennent cependant à acheter des vivres aux guelfes pro-français et viennent à l’aide de Louis d’Orléans, assiégé dans Novare par les Milanais. Ludovic le More accepte de lever le siège contre la restitution de Novare et le départ de la garnison française qui quitte la ville le 22 septembre. La bataille de Fornoue permet à l’armée française de poursuivre sa retraite pour rejoindre Asti où un petit groupe, protégeant le roi, arrive le 15 juillet, dépourvu de vivres et de munitions, après avoir parcouru 200 kilomètres en sept jours. Après avoir pris du repos, l’armée rejoint Grenoble le 27 octobre.

La « victoire » de Charles VIII est contestée car contrairement aux lois de la guerre de l’époque celui qui est à la tête d’une armée ne doit pas quitter le champ de bataille avant la fin de celle-ci, ce que Charles VIII fit pourtant. Les ennemis crient victoire chacun à leur tour. Le roi de France a sauvé l’essentiel. Pour le doge de Venise, Agostino Barbarigo, la bataille marque le triomphe de ses condottieres. François de Gonzague et son oncle Rodolfo y ont redoré leur lignage. Le pape Alexandre VI célèbre la victoire en ordonnant la réalisation d’une fresque de la bataille dans la galerie des cartes du Vatican.

6 juillet 1641 : bataille de la Marfée.

La bataille de la Marfée est une bataille qui a eu lieu sur les hauteurs de Sedan, le 6 juillet 1641, entre le royaume de France et la principauté de Sedan, alliée au Saint-Empire et aux Pays-Bas Espagnols. Elle s’inscrit dans le cadre de la guerre de Trente Ans.

Les chefs des deux armées sont respectivement Gaspard de Coligny, maréchal de Châtillon pour la France, et le prince Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne pour la principauté de Sedan.

La principauté de Sedan est en 1640 une principauté protestante indépendante dont le prince, Frédéric-Maurice de la Tour d’Auvergne, accueille les protestants et factieux fuyant la France et Richelieu. Il prit également part à la conspiration des Princes de la paix, avec le comte de Soissons et Henri II de Guise, visant à rétablir les privilèges des grands féodaux. Louis XIII envoie une armée pour mettre fin à ses agissements, le prince de Sedan demande et obtient une aide de l’empereur, son ami personnel.

Gênée par le mauvais temps qui rendit les chemins boueux, l’armée française n’arrive sur le plateau que vers 11 heures, attendue par l’armée sedanaise. L’affrontement commence et les Sedanais résistent bien au choc. Le prince de Sedan, commandant la cavalerie, contourne le champ de bataille à l’abri de collines, et tombe sur le flanc de l’armée royale. C’est alors la débandade, l’armée du maréchal de Châtillon abandonne ses bagages. Dès midi, la bataille était décidée. Le comte de Soissons est, semble-t-il, mort par accident, alors qu’il relevait la visière de son casque à l’aide de son pistolet. Il existe cependant d’autres versions selon lesquelles le comte, isolé pendant la bataille, aurait été victime des agents du Cardinal de Richelieu ou des gendarmes du roi.

Malgré la défaite, l’armée royale commença le siège de Sedan, et Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne négocia sa soumission dans un traité (4 août) avec le roi de France, qui lui confia le commandement de l’armée d’Italie.

Après une nouvelle conspiration en 1642, le prince de Sedan dut cette fois négocier sa tête contre la principauté, qui fut annexée au royaume le 29 septembre 1642.

6 juillet 1985 : bataille de Sedgemoor (Angleterre).

La bataille de Sedgemoor se déroula à Westonzoyland, près de Bridgwater, dans le Somerset. Elle mit fin aux espoirs du duc de Monmouth de s’emparer du royaume d’Angleterre.

Les troupes du roi Jacques II remportèrent le combat et firent environ 500 prisonniers. Monmouth parvint à fuir le champ de bataille, mais peu après, il fut capturé, puis jugé et exécuté à Londres. Ses partisans furent jugés lors des Assises sanglantes, et nombre d’entre eux furent exécutés ou déportés outre-mer.

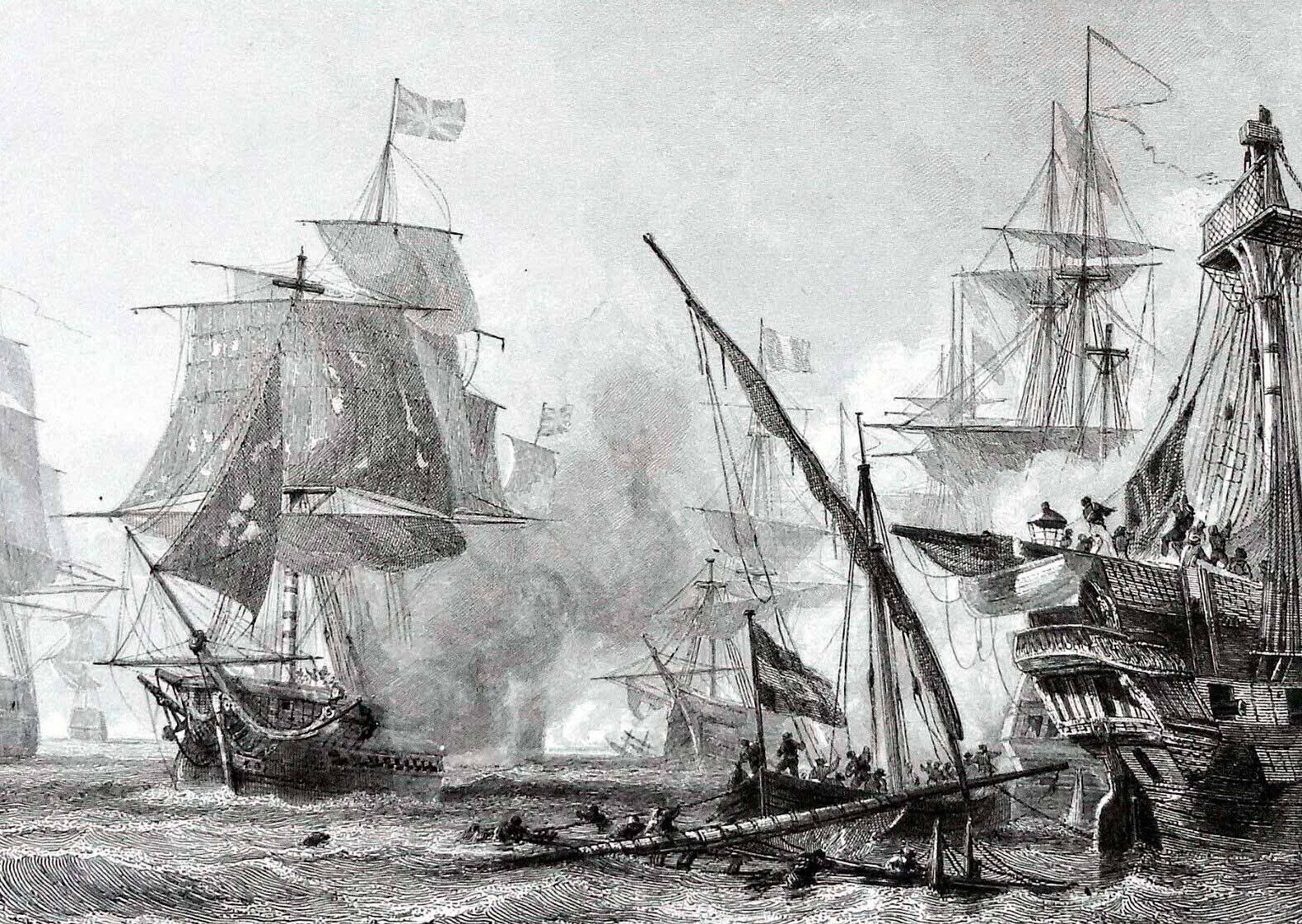

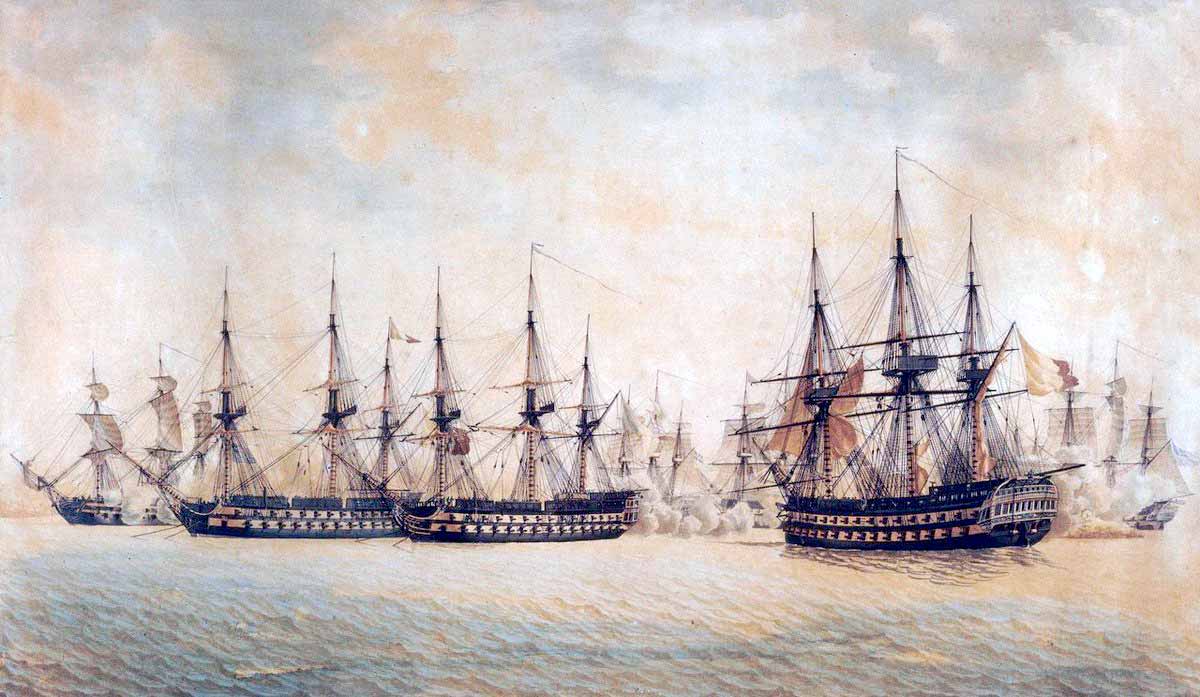

6 juillet 1746 : première bataille navale de Negapatam (Inde).

La bataille de Négapatam est une bataille navale livrée le , dans l’océan Indien, lors de la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748). La France et l’Angleterre s’y disputent le contrôle des eaux de la côte de Coromandel où se trouvent deux de leurs principaux comptoirs, Pondichéry et Madras. Le combat est indécis, mais se transforme en victoire française avec la retraite de l’escadre d’Edward Peyton. Son adversaire, La Bourdonnais, peut ainsi en profiter pour débarquer ses renforts et s’emparer du comptoir rival de Madras, offrant ainsi la victoire à la France en Inde pour quelques années.

Les positions françaises en Inde sont défendues par Dupleix, qui est gouverneur général depuis 1741. Soucieux de préserver la prospérité de la Compagnie française des Indes orientales, Dupleix a signé une convention de neutralité avec la Compagnie anglaise et néerlandaise. On ne craint rien du côté des Néerlandais car ceux-ci, bien qu’alliés des Anglais, n’ont pas de vaisseaux de guerre dans la région. Mais la parole du gouverneur de Madras n’engage pas la Royal Navy qui saisit des navires français sur la côte de Sumatra1, ce qui provoque le déclenchement des hostilités. Dupleix dispose d’une force armée terrestre pour faire face aux entreprises anglaises contre Pondichéry, mais n’a pas de navires. Il reçoit le soutien de La Bourdonnais, gouverneur de l’île-de-France, qui arme une petite escadre depuis la base principale de la Compagnie dans l’océan Indien et embarque des troupes de renfort.

La Bourdonnais dispose de 9 bâtiments. C’est un excellent marin, mais sa situation est cependant délicate car un seul de ses vaisseaux, l’Achille (70 canons) est un véritable navire de guerre. Les 8 autres sont des vaisseaux de la Compagnie des Indes qui sont tous armées en flûte, c’est-à-dire qu’ils ne portent qu’une partie de leur artillerie, celle des ponts supérieurs équipés des plus petits calibres. Ces navires sont le Bourbon, de 42 sabords mais armé seulement à 34 canons, le Phénix, de 44 mais armé seulement à 38, le Neptune de 36 armé à 30, le Saint-Louis, de 36 armé à 26, le Lys, de 36 armé à 24, le Duc d’Orléans, de 36 armé à 24, la Renommée, de 28 armé à 24 et l’Insulaire, de 30 armé à 20, soit un total de 290 canons. Sachant qu’un navire portant moins de 50 canons est traditionnellement classé dans la catégorie des frégates, on peut aussi dire que La Bourdonnais dispose au mieux, en puissance de feu, d’un vaisseau de ligne et de 8 frégates. Ce déficit en artillerie est dû aux longues années de paix entre la France et l’Angleterre de 1713 à 1744. Le temps passant, la Compagnie française des Indes a de moins en moins armé ses navires pour faire plus de place aux marchandises. Faute de mieux, La Bourdonnais embarque de nombreux canons factices dans le but d’impressionner l’adversaire.

En face, le commandement est assuré par Edward Peyton, qui vient juste d’entrer en fonction. Il a sous ses ordres une division de 6 navires qui portent tout leur armement. En tête se place le HMS Medway, vaisseau-amiral de 60 canons, puis le Preston (50 canons), le Harwich (50) et le Winchester (50). Les deux dernières unités sont du niveau de la frégate, avec le Medway’s Prize (40) et le Lively (20), soit un total de 270 canons. Le décompte des bouches à feu donne un léger avantage de 20 canons pour La Bourdonnais, mais celui-ci est largement annulé par le fait qu’il s’agit de calibres très inférieurs. La plupart des navires, armés en flûte, ne portent que du calibre de 8 ou 12 livres, alors que les vaisseaux anglais embarquent des pièces de 24 livres. La division de Peyton dispose donc d’une puissance de feu supérieure à celle de La Bourdonnais d’autant que la portée des pièces de gros calibre est supérieure à celle des petites pièces. À cela s’ajoute la différence d’entrainement. Celui-ci est toujours très supérieur sur un vaisseau de ligne à ce qu’on trouve sur un navire de la Compagnie des Indes, même porteur d’une grosse artillerie. L’armement des navires de la Compagnie ne sert normalement qu’à se protéger des corsaires (ou des pirates), à impressionner les princes indigènes, et à repousser les navires concurrents des autres compagnies. La Bourdonnais, qui a armé en toute hâte avec des moyens de fortune sa petite escadre ne part donc pas favori dans cette confrontation, même s’il déploie de gros efforts pour entrainer continuellement ses équipages.

Le 6 juillet au matin, les deux forces sont en vue l’une de l’autre au large du comptoir néerlandais de Négapatam. Peyton dispose de l’avantage du vent et va le garder jusqu’à la fin de l’engagement. Le chef anglais connaît les déficiences en artillerie des vaisseaux français, mais craint que La Bourdonnais, qui a pour seul avantage de disposer de beaucoup plus d’hommes que lui (à peu près 3 400 contre 1 660, puisqu’il porte des renforts pour Pondichéry), ne cherche à en profiter pour prendre les vaisseaux anglais à l’abordage en faisant fi de leur supériorité en artillerie. Peyton, chef extrêmement prudent par ailleurs, s’approche lentement et s’emploie à rester à distance de sécurité pour canonner les navires français qui semblent en position de faiblesse avec leur plus faible artillerie.

La bataille, qui se réduit à un duel d’artillerie, commence tard dans l’après-midi, vers 16 h 30. Cinq vaisseaux français participent réellement au combat, les autres n’ayant pu entrer en ligne. Les tirs se concentrent sur les agrès pour tenter de paralyser l’adversaire. Trois navires subissent rapidement de graves avaries, dont l’Insulaire qui démâte complètement6. La Bourdonnais, sur l’Achille (70), se détache pour engager le combat au plus près et couvrir la retraite des autres bâtiments. Le vaisseau amiral polarise pendant un long moment tout le feu anglais, ce qui sauve probablement la division navale de la dislocation. Le combat, finalement indécis, cesse à la nuit tombante6. Un vaisseau anglais a été sévèrement endommagé par les tirs de l’Achille. L’officier qui commande l’artillerie, M. de Rostaing, nous a laissé un récit qui livre la clé du succès du navire français presque seul face à l’escadre adverse : « Toute mon artillerie était garnie de platines de fusil appliquées à côté de la lumière, par le moyen desquelles et d’un bout de ligne attaché à la gâchette que le pointeur tirait à propos lorsque le mouvement du navire mettait la pièce vis-à-vis de l’objet, on faisait partir le feu aussi promptement que le coup d’œil. Cette invention, dont M. de La Bourdonnais a renouvelé l’usage, n’a pas peu contribué à la vivacité de notre feu ; aussi Peyton nous a-t-il rendu la justice de convenir que, quoique vieux guerrier, il n’en avait jamais vu de pareil à celui qui était sorti de l’Achille. » Les Français comptent 27 morts et 53 blessés, contre 14 morts et 46 blessés pour les Anglais. Ces faibles pertes montrent que la canonnade, bien qu’intense, est restée relativement lointaine.

Les deux flottes se retrouvent le lendemain matin, toujours en ligne de bataille, les Anglais ayant encore l’avantage du vent. On s’observe attentivement, mais le combat ne reprend pas. Peyton, à l’issue d’un conseil de guerre, décide de retraiter vers Ceylan pour réparer, abandonnant ainsi les eaux de Madras qu’il est censé protéger. La Bourdonnais tente un instant de le poursuivre, mais ses forces, qui sortent de deux mois de navigation depuis l’Isle de France n’ont plus guère de vivres et il reste peu de munitions. On risque aussi de tomber sous le vent de Pondichéry et d’avoir toutes les peines du monde à y revenir. C’est cependant une victoire française car les eaux de la côte de Coromandel sont dégagées, ce qui permet à La Bourdonnais d’arriver à Pondichéry le 8 juillet au soir après avoir pris en remorque l’Insulaire. Il y débarque les renforts, du matériel de guerre et 5 300 000 livres.

Le 4 août, La Bourdonnais remet à la voile pour rechercher Peyton. L’escadre fait relâche dans le port de Negapatam, où l’accueil des Néerlandais, alliés traditionnels des Anglais, est plus que tiède. La Bourdonnais obtient cependant la promesse de ravitaillement pour ses navires. Le 19 août, alors que La Bourdonnais est reçu par le gouverneur, on signale des voiles à l’horizon. Il s’agit de Peyton qui tente de revenir en louvoyant depuis le sud. La Bourdonnais rembarque aussitôt et fait voile vers le secteur. Il tente une ruse de corsaire en arborant le pavillon néerlandais, mais Peyton ne se laisse pas berner et décide de décrocher. Le signal est fait de donner la chasse, mais seul l’Achille est un bon voilier, les autres n’étant que « des coffres chargés de monde et de canons. » Il faut donc renoncer, « faute d’avoir des vaisseaux fait pour la guerre. » La Bourdonnais reste encore 48 heures dans les environs de Negapatam. En vain. Peyton a définitivement quitté la région pour aller se mettre à l’abri à Ceylan, dans la base néerlandaise de Trinquemalay. Cet abandon du champ de bataille, sévèrement jugé par les historiens anglais, va provoquer la chute de Peyton. Désavoué par la Compagnie anglaise des Indes, il est arrêté par son successeur, Thomas Griffin, et renvoyé en Angleterre. Aucune charge ne sera retenue contre lui, mais il n’exercera plus de commandement et mourra en 1749, en homme brisé. Le combat indécis de Négapatam et la fuite de Peyton se transforment donc en importante victoire française : non seulement Pondichéry est protégée, mais La Bourdonnais se retrouve maître du golfe du Bengale et en position d’attaquer Madras.

Le chef français ne veut pas laisser passer l’occasion et prépare activement l’opération. Le 14 septembre, il lève l’ancre avec les troupes et le matériel de siège et arrive le jour même dans les eaux de Madras. Le débarquement se passe sans encombre et les travaux d’investissement de la place débutent sur le champ. Le 18, le bombardement commence. La ville, pourvue d’une artillerie obsolète et d’une maigre garnison — démoralisée par la retraite de Peyton — capitule le 21 septembre 1746. C’est un coup terrible porté à la prospérité du commerce anglais dans le secteur, même si la victoire est en partie gâchée par la violente dispute qui oppose les chefs français au sujet du sort à réserver au comptoir capturé. Dupleix veut conserver la place, alors que La Bourdonnais désire la rendre contre rançon. Une polémique qui révèle deux visions de l’expansion coloniale, comme l’analyse Philippe Haudrère, spécialiste de la Compagnie française des Indes : « Le Gouverneur de Pondichéry (Dupleix) est, tout autant que celui des îles (La Bourdonnais), un aventurier et un commerçant, mais sa conception est celle d’un terrien. Il conçoit l’expansion coloniale comme le contrôle d’un territoire, de routes terrestres, alors que pour La Bourdonnais, il faut d’abord dominer la mer, moyen essentiel de communication, en s’appuyant sur des bases bien équipées (…) Ce sont deux conceptions du commerce, de la colonisation, de la maîtrise de l’Europe sur le monde qui s’opposent. » Dupleix a finalement le dernier mot : la place, qu’il a fait raser en partie, reste entre ses mains. Exaspéré, La Bourdonnais décide de rentrer sur l’Isle-de-France alors qu’un cyclone tropical détruit à l’ancre une partie de son escadre. À son arrivée, il trouve l’ordre de rentrer en Europe, Versailles ayant donné raison à Dupleix alors que le détail de la dispute n’y est pas encore connu.

Le gouvernement britannique, humilié par cette défaite, envoie une escadre de 6 vaisseaux de ligne, deux galiotes à bombes et une vingtaine de transports embarquant 4 000 hommes de troupe pour reprendre la place. En vain. Cette force, qui avait quitté l’Angleterre le 28 novembre 1747, tente brièvement de s’emparer de l’Isle-de-France (juillet 1748), puis fait sans succès le siège de Pondichéry (30 août-6 octobre). La place, malgré un intense bombardement, est défendue avec brio par Dupleix alors qu’il n’a plus de soutien naval. Madras servira de monnaie d’échange avec Louisbourg pendant les négociations de paix à Aix-la-Chapelle. La bataille de Négapatam jette donc les bases d’une complète victoire française en Inde pendant la guerre de Succession d’Autriche. Elle a coûté cher à la Compagnie des Indes qui a assuré l’essentiel du coût des opérations, mais place celle-ci, sous la férule de Dupleix, dans une meilleure position que sa rivale anglaise pour faire prospérer ses affaires au retour de la paix en 1748. Une prospérité et une expansion territoriale qui seront cependant brisées par le conflit suivant, mais que rien ne laisse présager en 1746-1748 et qui explique pourquoi cette bataille est ensuite tombée dans l’oubli.

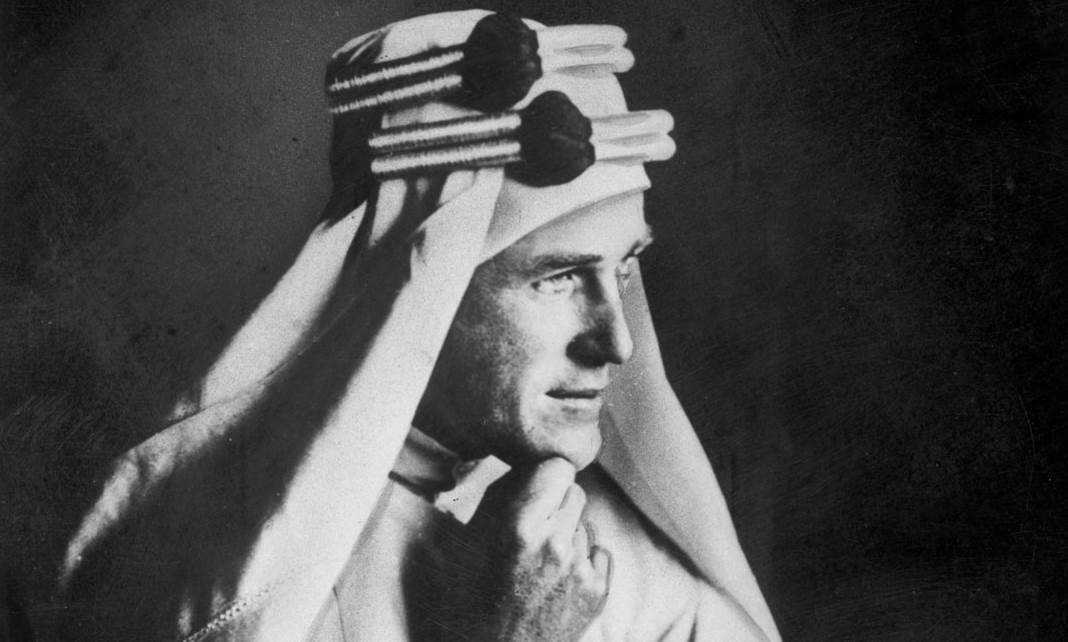

6 juillet 1747 : naissance de John Paul Jones, officier de marine écossais engagé dans la marine américaine… fait « chevalier » par Louis XVI.

John Paul Jones, né à Arbigland près de Kirkbean (Écosse) le et mort à Paris le , est un officier de marine écossais. Engagé dans la marine américaine, il est l’un des héros sur mer de la guerre d’indépendance des États-Unis. Bien qu’il se soit fait des ennemis au sein de l’élite politique américaine, son action pendant la révolution lui vaut une réputation qui dépasse les frontières de la jeune nation et qui persiste aujourd’hui. Il sert par la suite dans la Marine impériale russe. Au cours de son combat contre le HMS Serapis, Jones prononce, selon le récit qui sera fait par la suite par son premier lieutenant, une réplique passée à la postérité. Au capitaine britannique qui lui enjoint de se rendre, il répond : « I have not yet begun to fight! » (« Je n’ai pas encore commencé à me battre ! »).

John Paul (il ajoutera « Jones » par la suite à son nom) naît le au domaine d’Arbigland près de Kirkbean dans le Stewartry of Kirkcudbright sur la côte sud-ouest de l’Écosse. Selon d’autres sources, il serait né dans la presqu’île de Sainte-Marie sur les côtes de Galloway vers 1736. Son père, John Paul Sr, est jardinier du comte de Selkirk à Arbigland, et sa mère se nomme Jean Duff. Ses parents se marient le à New Abbey, Kirkcudbright. John Paul entre dans la marine marchande à l’âge de 13 ans, mettant les voiles depuis Whitehaven, situé dans le comté de Cumberland, en tant qu’apprenti-contremaître à bord du Friendship sous les ordres du captain Benson. Son frère aîné, William Paul, s’était marié et installé à Fredericksburg en Virginie, qui sera la destination de plusieurs voyages de son frère cadet.

Pendant plusieurs années, John Paul navigue à bord de différents navires marchands et négriers, parmi lesquels le King George en 1764 en tant que troisième lieutenant, et le Two Friends en tant que premier lieutenant en 1766. Après quelques années passées en mer, il est dégoûté par la cruauté de la traite négrière et, en 1768, il abandonne son poste à bord du Two Friends alors que ce dernier est à l’ancre en Jamaïque. Il parvient à négocier son retour en Écosse à bord d’un autre navire et retrouve un poste équivalent.

Pendant son voyage suivant à bord du brick John, qui prend la mer en 1768, le jeune John Paul va voir sa carrière progresser rapidement et de manière inattendue après la mort soudaine du capitaine et d’un sous-officier de la fièvre jaune. John prend le commandement du navire et parvient à le ramener sain et sauf au port le plus proche. En remerciement, les propriétaires écossais du navire le nomment commandant du brick et de son équipage et lui offrent 10 % de la valeur du chargement. Il commande ce bâtiment lors de deux voyages aux Indes occidentales avant de rencontrer des difficultés.

Pendant son second voyage en 1770, John Paul fouette vigoureusement l’un de ses marins, et sera accusé de maintenir la discipline par des moyens « inutilement cruels ». Bien que ces accusations aient été — dans un premier temps — rejetées, sa bonne réputation est détruite lorsque le marin fouetté meurt quelques semaines plus tard. Les sources divergent sur le fait qu’il ait été arrêté pour son implication dans la mort de cet homme, mais, quoi qu’il en soit, les conséquences négatives que cause cette mort sur sa réputation sont indiscutables.

Quittant l’Écosse, John Paul reçoit le commandement d’un bâtiment enregistré à Londres, le Betsy, pendant une période de 18 mois, au cours de laquelle il s’engage dans la spéculation commerciale avec Tobago. Cependant, son commandement prend fin lorsque John tue avec son épée un membre de son équipage, le charpentier Blackton, qui s’était mutiné pour une question de salaire. Des années plus tard, dans une lettre adressée à Benjamin Franklin il décrira l’incident et affirmera qu’il était dans un état de légitime défense. N’ayant pas été jugé par une Admiral’s Court, il se sent obligé de fuir, dans l’espoir d’éviter la prison, et de trouver refuge auprès de son frère ainé à Fredericksburg, Province de Virginie, laissant sa fortune derrière lui. Il est dès lors considéré comme un pirate par les Britanniques.

À Fredericksburg, il entreprend de remettre en ordre les affaires de son frère, qui était mort sans laisser de descendance ; et il ajoute alors Jones, à la fin de son nom de naissance. Il existe depuis longtemps en Caroline du Nord des récits qui affirment que John Paul aurait ajouté « Jones » à son nom en l’honneur de Willie Jones d’Halifax, en Caroline du Nord, sans qu’on puisse établir leur véracité.

Ses prédispositions en faveur de l’indépendance de l’Amérique se renforcent et seront confirmées par la suite. À partir de cette époque, et comme il le confirmera par la suite au baron Joan Derk van der Capellen tot den Pol, l’Amérique devient « le pays de son tendre choix ». Peu de temps après, John Paul « Jones » rejoint la Marine américaine pour se battre contre les Britanniques.

Les sources divergent quant à cette période de la vie de John Paul Jones, en particulier en ce qui concerne sa situation de famille, rendant difficile l’explication des motifs qui poussent Jones à émigrer en Amérique. Que les plans qu’il avait d’établir une plantation aient échoué ou qu’il ait été motivé par son esprit révolutionnaire, ces questions font aujourd’hui encore l’objet de débats.

Ce qui est tenu pour certain, c’est que Jones part pour Philadelphie peu de temps après s’être établi en Amérique du Nord pour se proposer en tant que volontaire dans la Continental Navy nouvellement créée, qui est l’ancêtre de la United States Navy. À cette époque, vers 1775, la Navy et les Marines sont en train d’être mis sur pieds et la demande est forte d’officiers supérieurs et de capitaines de qualité. Sans le soutien et la protection de Richard Henry Lee qui connaissait ses talents de marin, la carrière de Jones aurait pris un autre tournant. Cependant, avec l’aide de membres influents du Continental Congress, Jones est nommé — le — premier lieutenant de la frégate de 24 canons USS Alfred récemment commissionnée au sein de la Continental Navy.

Jones met les voiles depuis la rivière Delaware en à bord de l’Alfred dans ce qui devait être la première croisière de la Continental Navy, l’ancêtre de l’United States Navy. À bord de ce bâtiment, Jones a l’honneur de hisser pour la première fois le pavillon américain sur un navire de guerre. Jones arbore en réalité le Grand Union Flag, et non pas l’actuel drapeau des États-Unis qui apparaîtra par la suite. La flotte, qui devait selon les plans initiaux croiser le long des côtes, reçoit l’ordre du Commodore Esek Hopkins de mettre les voiles en direction des Bahamas, où un raid est lancé sur Nassau pour s’emparer du matériel militaire qui y était stationné. Au retour de la flotte, elle fait une rencontre malheureuse avec une frégate britannique de sixième rang. En mai 1776, Jones reçoit le commandement du sloop Providence. Le Congrès avait alors récemment ordonné la construction de treize frégates pour la Marine américaine, et l’une d’entre elles devait être confiée à Jones. En échange de cette commission prestigieuse, Jones accepte de commander la Providence, de taille inférieure, en attendant. Pendant ses six semaines de croisière, Jones capture seize bateaux et inflige des dégâts importants à la flotte de pêche britannique au large des côtes de Nouvelle-Écosse. Jones reçoit un nouveau commandement après que le commodore Hopkins ait ordonné de libérer des centaines de prisonniers américains forcés de travailler dans les mines de charbon de Nouvelle-Écosse et d’attaquer la flotte marchande britannique dans les parages. Le 1er, Jones met les voiles à bord de l’USS Alfred pour mener à bien cette mission. Bien que les conditions climatiques hivernales aient empêché la libération des prisonniers, les Américains parviennent à capturer le Mellish, un vaisseau transportant des vêtements d’hiver, ravitaillement vital destiné aux troupes de John Burgoyne, présentes au Canada.

Malgré ses succès en mer, à son retour à Boston le , les désaccords de Jones avec les autorités en place atteignent un niveau supplémentaire. Alors qu’il se trouve au port, une dispute éclate entre lui et le commodore Hopkins, dont Jones pensait qu’il ralentissait son avancement et s’employait à faire rejeter ses plans de campagne. À la suite de cette altercation et d’autres plus anciennes, Jones est puni en se voyant confier le commandement d’un bâtiment moins important, l’USS Ranger nouvellement construit. Il reçoit ce commandement le (le jour même où le nouveau drapeau Stars and Stripes est adopté).

Après avoir effectué les préparations nécessaires, Jones reprend la mer en direction de la France le 1er avec l’ordre de défendre la cause américaine de quelque manière que ce soit. Les commissaires envoyés en France par le Congrès américain, Benjamin Franklin, John Adams et Arthur Lee, écoutent les recommandations stratégiques de Jones. Ces derniers lui assurent le commandement de L’Indien, un nouveau vaisseau en train d’être construit pour les États-Unis à Amsterdam. Cependant, la Grande-Bretagne, parvient à empêcher la livraison de L’Indien aux Américains en exerçant des pressions sur les Provinces-Unies et en obtenant qu’à la place il soit vendu à la France (qui n’était pas encore alliée aux insurgents américains à l’époque). Jones se voit à nouveau privé de commandement, ce qui lui rappelle la période qu’il a connue à Boston entre la fin 1776 et le début de l’année 1777. Il est probable que c’est pendant cette période que Jones développe une solide amitié avec Benjamin Franklin, qu’il admirait grandement. En 1778, il est admis, en compagnie de Benjamin Franklin, dans la loge maçonnique « Les Neuf Sœurs ».

Le , le royaume de France signe le Traité d’alliance avec les États révoltés d’Amérique, reconnaissant formellement l’indépendance de la nouvelle république américaine. Huit jours plus tard, l’USS Ranger commandé par le Captain Jones est le premier bâtiment de guerre américain à être salué par une nation étrangère, par neuf coups de canons tirés sur ordre du capitaine de vaisseau Lamotte-Picquet. Jones écrit à propos de cet événement : « I accepted his offer all the more for after all it was a recognition of our independence and in the nation » (« J’ai accepté cette offre d’autant plus qu’après tout il s’agissait de la reconnaissance de notre indépendance et de notre nation. »).

Finalement, le , Jones quitte Brest et dirige le Ranger vers la côte occidentale de la Grande-Bretagne.

Après quelques succès initiaux contre des navires marchands britanniques en mer d’Irlande, le , Jones persuade son équipage de lancer une attaque le port côtier de Whitehaven, la ville où il avait débuté quelques années auparavant sa carrière maritime. Jones écrira par la suite à propos des médiocres qualités de commandement de ses officiers (ayant dans un premier temps évité avec tact ces questions dans son rapport officiel) : « Leur objectif, disaient-ils, était le gain et non l’honneur. Ils étaient pauvres : au lieu d’encourager la moralité de leur équipage, ils les incitaient à la désobéissance ; ils les persuadaient qu’ils avaient le droit de juger si une mesure qui leur était proposée était bonne ou mauvaise. »

Des vents contraires contraignent le capitaine du Ranger à renoncer à l’attaque de la ville, et poussent son bâtiment en direction de l’Irlande, causant de nouvelles pertes à la marine marchande britannique en chemin.

Le , Jones apprend par des marins qu’il venait de capturer que le man’o’war de la Royal Navy le HMS Drake était à l’ancre à Carrickfergus en Irlande. Selon le journal tenu par le chirurgien du Ranger, la première intention de Jones est alors d’attaquer le vaisseau en plein jour, mais ses hommes sont « peu disposés à la mener » dans ces conditions (cet autre incident qui est également omis dans le rapport officiel). Ainsi, l’assaut sur le vaisseau britannique est lancé juste après minuit, mais dans la pénombre (ou peut-être, comme Jones l’affirmera dans des mémoires, parce que l’homme était ivre) le marin chargé de jeter l’ancre pour arrêter la course du Ranger aux côtés du Drake commet une erreur de jugement de telle sorte que Jones n’a pas d’autre choix que de couper le câble et de prendre la fuite.

Mais le , Jones croise à nouveau le Drake qui cette fois va se rendre après un combat d’un peu plus d’une heure au cours duquel le capitaine Burden trouve la mort. La prise une fois restaurée au port de Brest, la vente en est confiée à Jonathan Williams, le neveu de Benjamin Franklin. Par suite de malentendus, ce n’est pas le capitaine McNeil qui l’obtient mais Jean Peltier Dudoyer.

Les vents ayant changé de direction, le Ranger traverse de nouveau la mer d’Irlande pour faire une nouvelle tentative d’assaut sur Whitehaven. Jones mène l’attaque avec deux canots de quinze hommes le , juste après minuit, espérant mettre le feu et couler tous les bâtiments à l’ancre dans le port de Whitehaven (dont le nombre était compris entre 200 et 400), principalement des navires marchands et des navires de transport de charbon. L’attaque est également destinée à terroriser les habitants de la ville. Cependant l’attaque est rendue difficile par un vent de terre qui ralentit l’atterrage, ainsi que par une marée descendante. Les Américains parviennent à enclouer les gros canons défensifs de la ville, mais la mise à feu des vaisseaux s’avère plus compliquée que prévu, les lanternes des deux canots ayant consommé toute leur huile. Pour y remédier, des hommes sont envoyés attaquer une taverne située à proximité des quais, mais la tentation de s’arrêter pour boire un verre retarde ces derniers. Lorsque ces derniers reviennent, les assaillants entreprennent de mener à bien leur mission, mais l’aube approchant, les efforts sont concentrés sur un seul bâtiment, le Thompson, navire de transport de charbon, dans l’espoir que les flammes mettraient le feu aux bâtiments alentour, reposant tous sur la vase à marée basse. Cependant, dans la pénombre, un des membres d’équipage s’éclipse et alerte les habitants d’une rue proche du port. L’alerte est donnée et un grand nombre de personnes accourent en direction des quais, contraignant les Américains à se retirer, et éteignent les flammes grâce aux deux pompes à incendie de la ville. Cependant, les tentatives de couler le vaisseau de Jones, resté au large, échouent grâce à l’enclouage prudent des canons.

Traversant le Solway Firth entre Whitehaven en direction de l’Écosse, Jones espère prendre en otage le comte de Selkirk, qui vivait sur St Mary’s Isle près de Kirkcudbright, et contre lequel il pourrait demander une rançon. Jones pensait également pouvoir échanger le comte contre des marins américains enrôlés de force dans la Royal Navy. En apprenant que le comte était absent de son domaine, Jones affirme qu’il voulait alors retourner directement à son vaisseau et continuer à se mettre à la recherche de nouvelle prises, mais que son équipage était désireux de « piller, brûler et saccager tout ce qu’ils pouvaient ». Finalement, Jones n’autorise son équipage qu’à se saisir d’un plat en argent gravé des armoiries de la famille, afin de satisfaire leur volonté de pillage, mais rien d’autre. Jones rachètera lui-même le plat lorsque ce dernier sera vendu en France, et le fera parvenir au comte de Selkirk à la fin de la guerre.

Bien que l’effet de ces attaques sur le moral de la population côtière ait été significatif et que la présence d’un bâtiment américain ait nécessité la mobilisation de troupes à terre, les attaques sur St. Mary’s Isle et Whitehaven n’entraînèrent ni prises ni profits qui, en temps normal, étaient partagés parmi les équipages. Tout au long de la mission, l’équipage, conduit par le commandant en second de Jones, le lieutenant Thomas Simpson, se comportera en corsaires, et non en équipage de navire de guerre.

En 1778, avec l’appui de Benjamin Franklin, il obtient de la France un navire, le Bonhomme Richard, qu’il équipe et arme à ses frais. Il prend ensuite la tête d’une flotte franco-américaine de cinq navires : Bonhomme Richard (42 canons), Pallas (32 canons), Alliance (32 canons), Vengeance (12 canons), et Le Cerf. La petite flottille quitte Lorient en . Le 14 de ce même mois, elle rencontre un convoi venant de la Baltique escorté par le Countess of Scarborough (20 canons) et le HMS Serapis (50 canons).

En 1779, le captain Jones prend le commandement de l’USS Bonhomme Richard (ou, comme il préférait l’appeler, Bon Homme Richard), un navire marchand armé de 42 canons, reconstruit et offert aux États-Unis par le riche armateur français, Jacques-Donatien Le Ray de Chaumont. Le , pendant qu’une importante flotte d’invasion franco-espagnole met les voiles en direction de l’Angleterre, il fournit une diversion en se dirigeant vers l’Irlande à la tête d’une petite escadre de cinq bâtiments comprenant l’USS Alliance (36 canons), le Pallas (32), le Vengeance (12), et Le Cerf, accompagnés par deux navires corsaires français le Monsieur et le Granville. Quelques jours seulement après avoir quitté Groix, le Monsieur se sépare du reste de l’escadre en raison d’un désaccord entre son capitaine et Jones.

Plusieurs vaisseaux de la Royal Navy sont envoyés en direction de l’Irlande à la poursuite de Jones, mais ce dernier continue sa route, dépasse le nord de l’Écosse et s’engage en mer du Nord, créant un sentiment de panique le long de la côte est de Grande-Bretagne et jusqu’à l’estuaire du Humber au sud. Les principaux problèmes auxquels Jones doit faire face, comme lors de ses précédents voyages, tiennent à l’insubordination de ses hommes, en particulier de la part de Pierre Landais, capitaine de l’Alliance. Le , l’escadre rencontre un important convoi de navires marchands au large de Flamborough Head, à l’est du Yorkshire. La frégate britannique HMS Serapis (50 canons) et le Countess of Scarborough (22) chargés d’escorter le convoi, viennent à la rencontre de l’escadre commandée par Jones, permettant aux navires marchands de s’échapper.

Peu après 19 h 00, la bataille de Flamborough Head débute. Le Serapis engage le combat avec Bonhomme Richard, et peu de temps après, l’Alliance ouvre le feu, à une distance considérable, sur le Countess. Se rendant rapidement compte qu’il ne pourrait remporter le combat contre un bâtiment mieux armé, et tenant compte du vent qui faiblissait, Jones ordonne à son équipage de s’approcher le plus possible de la frégate ennemie et de lancer des grappins pour attacher le Bonhomme Richard au Serapis (sa fameuse tirade, « I have not yet begun to fight ! » est lancé en réponse à une raillerie britannique pendant cette phase d’approche entre les deux navires), finalement après une heure de manœuvres, au cours de laquelle ses hommes postés sur le pont et ses tireurs d’élite infligent des pertes importantes aux Britanniques. L’Alliance passe à quelque distance et lâche une bordée, causant autant de dégâts au Bonhomme Richard qu’au Serapis qui ne faisaient désormais plus qu’un. Pendant ce temps-là, le Countess of Scarborough avait attiré le Pallas sous le vent, à l’écart du combat. Lorsque l’Alliance finit par se rapprocher de ces deux navires, une heure après qu’ils ont commencé à se battre, le Countess — gravement endommagé — abaisse son pavillon et se rend.

Le Bonhomme Richard doit déplorer, lui aussi, d’importants dégâts et commence à brûler et à couler. Au cours des échanges de feu, un tir britannique atteint son pavillon et un des officiers américains, pensant apparemment que son capitaine avait été tué, crie pour signifier que le navire se rendait, le commandant britannique redemande, plus sérieusement cette fois, si le Bonhomme Richard avait abaissé son pavillon. Jones se souviendra par la suite lui avoir répondu « Je suis déterminé à ce que ce soit vous qui abaissiez [le vôtre] », mais, selon plusieurs membres d’équipage et les journaux d’époque qui rapportent le combat, il aurait en réalité dit : « Je vais peut-être couler, mais que je sois maudit si j’abaisse [mon pavillon] ».

Une tentative britannique d’abordage du Bonhomme Richard est repoussée, et une grenade américaine cause l’explosion d’une importante quantité de poudre sur le pont inférieur du Serapis. C’est alors que l’Alliance revient au centre du combat, lâchant deux nouvelles bordées qui, une fois encore, causent autant de dégâts au Bonhomme Richard qu’au Serapis. Cependant, la tactique américaine fait son effet dans la mesure où, incapable de se dégager d’un navire qui commençait à prendre l’eau et exposé aux tirs de l’Alliance — restée hors de portée de ses propres canons —, le captain Pearson du Serapis se rend à l’évidence que sa situation et compromise et accepte de se rendre. Immédiatement, la plupart des membres d’équipage du Bonhomme Richard sont transférés sur la frégate britannique, alors que le reste tente désespérément de sauver le Bonhomme Richard. Après un jour et demi d’efforts désespérés, les Américains prennent conscience qu’ils n’arriveront pas à le sauver et le laissent couler. Jones prend le commandement du Serapis et met les voiles et direction de l’île de Texel en Hollande, restée neutre (mais globalement favorable à la cause américaine).

L’année suivante, Louis XVI, le roi de France, lui accorde le titre « chevalier ». Jones accepte cet honneur et exprime le désir que ce titre soit utilisé. Lorsqu’en 1787, le Continental Congress décide qu’une médaille d’or serait frappée en mémoire de sa « vaillance et de ses éminents services » le verso est gravé de la mention « Chevalier John Paul Jones ». Il reçoit également de Louis XVI une décoration de l’Institution du Mérite militaire et une épée au pommeau en or. Célébré en France et aux États-Unis, John Paul Jones est alors considéré en Grande-Bretagne comme un simple pirate.

En , Jones reçoit le commandement de l’USS America, un vaisseau de 74 canons, mais ce commandement lui est retiré lorsque le Congrès américain décide d’offrir l’America à la France en remplacement du vaisseau Le Magnifique, qui avait fait naufrage peu de temps auparavant. Finalement, John Paul Jones reçoit en 1783 la mission de se rendre en Europe afin d’y percevoir les parts de prise qui lui étaient dues. Une fois cette tâche accomplie, Jones est laissé sans emploi. Aussi, il entre en 1788 au service de l’impératrice Catherine II de Russie, qui place en lui une grande confiance, allant jusqu’à dire : « Il parviendra jusqu’à Constantinople ». Il prend le nom de « Pavel Djons » (en russe : Павел Джонз).

Jones pose néanmoins comme condition de pouvoir servir tout en conservant sa nationalité américaine et son rang d’officier. Il est fait contre-amiral de la marine impériale russe et embarque à bord du Vladimir (24 canons), sur lequel il prend part à la campagne naval dans le Liman (un bras de la mer Noire, dans lequel se déversent le Boug méridional et le Dniepr) contre les Turcs. Jones repousse avec succès la flotte ottomane de la zone, mais les intrigues et le jalousie du Prince Grigori Alexandrovitch Potemkine et du Prince consort Charles de Nassau-Siegen font qu’il est rappelé à Saint-Pétersbourg au prétexte qu’il allait être transféré à un commandement en mer du Nord. Sur place, il est laissé sans emploi et peu à peu mis à l’écart. Pendant ce temps-là, ses rivaux s’emploient à le discréditer y compris par des accusations de scandale sexuel sur une fillette de 12 ans, à ce sujet Jones ne réfutera pas l’acte mais le viol déclarant avoir « souvent batifolé » avec la jeune fille en échange de quelques sous. Malgré tout, il rédige à cette époque Narrative of the Campaign of the Liman.

Le , Jones est décoré de l’ordre de Sainte-Anne, mais aigri par l’injustice dont il estime avoir été victime, il finit par quitter la Russie et se rend à Paris en 1790.

En , Jones arrive à Paris, où il reste jusqu’à la fin de ses jours, bien qu’il ait à plusieurs reprises tenté de reprendre du service au sein de la Marine impériale de Russie. En , Jones est nommé consul des États-Unis à Alger pour négocier avec le Dey la libération de prisonniers américains. Cependant, il meurt avant que sa nomination ne lui parvienne, d’une néphrite interstitielle. Il est retrouvé mort étendu sur le ventre sur son lit, dans son appartement situé au troisième étage au n° 42 (devenu aujourd’hui le n° 19) de la rue de Tournon, le . Une petite procession de serviteurs, amis et soldats loyaux accompagne son corps sur les 6 km qui séparaient sa résidence du cimetière.

Il est enterré à Paris dans le cimetière Saint-Louis, propriété de la famille royale française. Grâce à la généreuse donation d’un admirateur français, Pierre François Simoneau, ancien commissaire du Roi, qui offre alors la somme de 460 francs, le corps de Jones est préservé dans l’alcool et enseveli dans un cercueil de plomb « dans l’éventualité où les États-Unis décideraient de réclamer ses restes, ceux-ci pourraient être identifiés plus facilement ».

Quatre ans plus tard, le gouvernement révolutionnaire vend le terrain et le cimetière est oublié. Le terrain sera par la suite transformé en jardin, puis en dépôt de carcasses d’animaux morts avant d’accueillir des parieurs misant de l’argent sur des combats d’animaux.