8 juin 218 : bataille d’Antioche.

La bataille d’Antioche, le , oppose l’armée romaine de l’empereur Macrin à celle de son rival Héliogabale, dirigée par le général Gannys. La victoire de Gannys sur Macrin conduit à la chute de ce dernier et permet à Héliogabale d’accéder au trône impérial.

Le prédécesseur de Macrin, Caracalla, est assassiné le par un soldat mécontent, et des rumeurs suggèrent que Macrin pourrait être impliqué. Peu après, il est proclamé empereur avec le soutien de l’armée. À son accession, il fait face à de nombreux défis, dont la guerre contre les Parthes, des menaces de l’Arménie et de la Dacie, ainsi que des dépenses fiscales élevées. Bien qu’il parvienne à établir une paix avec les Parthes, celle-ci est coûteuse pour Rome. Sa politique de réduction des dépenses monétaires aggrave le mécontentement parmi les militaires.

Le prédécesseur de Macrin, Caracalla, est assassiné le par un soldat mécontent, et des rumeurs suggèrent que Macrin pourrait être impliqué. Peu après, il est proclamé empereur avec le soutien de l’armée. À son accession, il fait face à de nombreux défis, dont la guerre contre les Parthes, des menaces de l’Arménie et de la Dacie, ainsi que des dépenses fiscales élevées. Bien qu’il parvienne à établir une paix avec les Parthes, celle-ci est coûteuse pour Rome. Sa politique de réduction des dépenses monétaires aggrave le mécontentement parmi les militaires.

La tante de Caracalla, Julia Maesa, exploite le mécontentement des soldats et investit dans le soutien de son petit-fils Héliogabale comme héritier légitime de l’empire. Héliogabale, grand prêtre du dieu Élagabal, est proclamé empereur par les soldats de la Legio III Gallica le . En réponse, Macrin envoie le général Ulpius Julianus avec une petite force de cavalerie pour réprimer la rébellion, mais la cavalerie fait défection, tue Julianus et envoie sa tête à Macrin à Antioche. Moins d’un mois plus tard, une bataille décisive a lieu, marquant un tournant dans la lutte pour le pouvoir.

Bien que Gannys ait un avantage numérique au début de la bataille, les gardes prétoriens de Macrin parviennent à percer ses lignes, ce qui provoque la fuite de ses troupes. Les troupes de Gannys toutefois relancent l’assaut et forcent Macrin à fuir. Il envoie son fils, Diaduménien, en Parthie et souhaite retourner à Rome, mais ils sont capturés et exécutés. Héliogabale entre à Antioche en tant que nouvel empereur de Rome, et avec la mort de Macrin, le Sénat n’a d’autre choix que de reconnaître son ascension.

8 juin 793 : le monastère de Lindisfarne est pillé par les Vikings, c’est le plus ancien raid viking, relaté dans la Chronique anglo-saxonne.

Le monastère est pillé par les Vikings le , plongeant le monde chrétien occidental dans la consternation. Il s’agit d’un des premiers raids vikings relatés par la Chronique anglo-saxonne et cette date est souvent utilisée par les historiens pour définir le début de l’époque viking : « Cette année-là, de terribles présages apparurent partout en Northumbrie et effrayèrent le peuple au plus haut point : il s’agissait d’immenses tornades et éclairs, et on vit des dragons de feu voler dans les airs. Une grande famine suivit immédiatement ces signes ; et, peu après, au cours de la même année, le 8 juin, les misérables dévastations des païens, pillant et massacrant, détruisirent l’église de Dieu à Lindisfarne. » — Chronique anglo-saxonne

Le monastère est pillé par les Vikings le , plongeant le monde chrétien occidental dans la consternation. Il s’agit d’un des premiers raids vikings relatés par la Chronique anglo-saxonne et cette date est souvent utilisée par les historiens pour définir le début de l’époque viking : « Cette année-là, de terribles présages apparurent partout en Northumbrie et effrayèrent le peuple au plus haut point : il s’agissait d’immenses tornades et éclairs, et on vit des dragons de feu voler dans les airs. Une grande famine suivit immédiatement ces signes ; et, peu après, au cours de la même année, le 8 juin, les misérables dévastations des païens, pillant et massacrant, détruisirent l’église de Dieu à Lindisfarne. » — Chronique anglo-saxonne

La date du 8 janvier figurant dans cette chronique est toutefois improbable, les Vikings ne partant jamais en expédition en hiver. Le 8 juin serait beaucoup plus probable. Cet évènement est également décrit par le moine northumbrien Alcuin dans cinq lettres qu’il envoie à diverses personnalités anglaises de l’époque, ainsi que dans son poème De clade Lindisfarnensis monasterii. Les moines fuient l’île en emportant avec eux les reliques de saint Cuthbert. Ils finissent par s’établir à Durham en 995.

Le prieuré de Lindisfarne est rétabli durant la période normande sous la forme d’un établissement bénédictin. Il est supprimé sous le règne de Henri VIII, en 1536, dans le cadre de la dissolution des monastères.

8 juin 1758 : début du siège de Louisbourg.

Le siège de Louisbourg est un épisode de la guerre de Sept Ans et de la guerre de la Conquête au cours duquel les forces anglaises assiègent l’établissement français de Louisbourg, sur l’île Royale en Nouvelle-France. Le siège se déroule entre le et . Il mobilise des moyens considérables dans les deux camps et s’achève par la reddition de la place avec la capture de la garnison. C’est la première défaite importante de la France en Amérique du Nord lors de ce conflit.

***

La forteresse de Louisbourg est située sur l’île du Cap-Breton à l’entrée du golfe du Saint-Laurent. Elle a été construite en 1713 par la Couronne française afin d’imposer ses droits sur les bancs de pêche de Terre-Neuve. Par la suite, elle acquiert une grande importance militaire en permettant la maîtrise de l’entrée du golfe et donc l’accès à la Nouvelle-France. Elle fut capturée lors de la guerre de Succession d’Autriche en 1745 par une attaque montée depuis la Nouvelle-Angleterre, mais rendue à la France en 1748 contre la ville de Madras en Inde, dont les Français s’étaient emparés en 1746.

Lors de l’éclatement de la guerre de Sept Ans en 1755, elle constitue alors une cible privilégiée pour la Grande-Bretagne dont le but est de se rendre maîtresse de toutes les possessions française d’Amérique du Nord. Pour les Anglais, la prise de Louisbourg, qui verrouille l’entrée maritime du Canada, est essentielle. On en est parfaitement conscient côté français et on s’active pour mettre la place en défense : des renforts arrivent en 1756, et au début 1757 Québec et Louisbourg sont ravitaillés alors que Londres prépare une attaque massive : une escadre de 17 vaisseaux, 16 frégates et 15 000 soldats arrive dans le port voisin d’Halifax. Mais l’effort français est tout aussi conséquent : Dubois de La Motte regroupe trois divisions arrivées séparément dans le port, celle de Joseph-François de Noble du Revest ainsi que celle de Joseph de Bauffremont, soit un total de 18 vaisseaux, 5 frégates et 11 000 hommes. Cette concentration de force et un manque d’organisation dissuade les Anglais d’attaquer. Les chefs français ne tentent rien non plus contre Halifax car les équipages sont minés par une grave épidémie. Le , une tempête qui coule un vaisseau anglais et en laisse dix désemparés achève de faire avorter la campagne. En octobre, les deux flottes regagnent l’Europe.

La plupart des soldats faisaient partie des Compagnies franches de la marine. Dans les années 1740, on comptait huit compagnies franches de 70 hommes chacune, mais il y avait d’autres détachements ailleurs dans l’île, notamment à Port-Dauphin et à Port-Toulouse. Après 1750, il y aura 24 compagnies dans la ville de 50 hommes chacune.

À partir de 1755, Louisbourg reçut le 2e bataillon du régiment de Bourgogne de 520 hommes ainsi que le 2e bataillon du régiment d’Artois également de 520 hommes. En , le 2e bataillon du régiment des Volontaires étrangers de 660 hommes vint s’ajouter à la garnison. Finalement, juste avant le siège, le 2e bataillon du régiment de Cambis de 650 hommes dû débarquer à Port-Dauphin et rejoindre la forteresse à pied puisque la marine britannique bloquait déjà de port de Louisbourg. En 1758, la garnison comptait presque 3 500 militaires, car leur nombre avait augmenté de manière appréciable cette année-là.

En 1758, les Anglais repartent à l’assaut avec encore plus de moyens. Le , une flotte de vingt-deux vaisseaux, quinze frégates et cent-vingt bâtiments de charge sous les ordres de l’admiral Edward Boscawen arrive au large de l’île du Cap-Breton avec à son bord 14 000 hommes de troupe. Côté français, la Marine royale, qui lutte avec deux fois moins de navires que la Navy (60 vaisseaux et 30 frégates contre 120 vaisseaux et 75 frégates) n’est plus capable de renouveler un tel effort, d’autant qu’en 1758 le port de Brest est ravagé par une terrible épidémie de typhus qui désorganise totalement les armements bretons. La marine anglaise, avec ses effectifs supérieurs, bloque aussi la côte atlantique : sur les cinq divisions qui sortent de Brest en 1758, quatre sont refoulées. L’escadre de La Clue-Sabran part de la région de Toulon mais essuie une tempête le ; il se réfugie donc dans le port neutre de Carthagène (Espagne). La Clue est informé de l’arrivée d’une flotte de dix vaisseaux anglais sous les ordres de l’amiral Osborn, renforcée par quatre bâtiments venus de Livourne et du Levant. Au début de 1758 ; La Clue décide de rester dans le port devant l’inégalité des forces. Trois vaisseaux français étaient partis de Toulon en renfort, sous les ordres de Duquesne de Menneville, ces derniers allaient rejoindre l’escadre de La Clue ; Osborn décide d’attaquer les vaisseaux français, ce qui déclenche la bataille de Carthagène ; ce qui empêche les renforts français d’atteindre Louisbourg. Seule passe celle de Du Chaffault, chargée d’ailleurs de troupes pour le Canada et Louisbourg. Mais ce modeste renfort est loin des efforts consentis par Londres pour attaquer la place. Les quelques vaisseaux et frégates français présents — dont certains sont armés en flûte — ne sont pas en mesure de repousser les forces de Boscawen et se replient dans le port.

Le mauvais temps et la défense active des Français retardent néanmoins le débarquement anglais. Mais, le , Wolfe arrive à débarquer ses hommes à l’anse de la Cormorandière. Par la suite, les troupes françaises retraitent dans Louisbourg et, le , les Anglais commencent à prendre possession des retranchements français hors de la forteresse. Le , le bombardement de Louisbourg commence. Ce n’est pas une opération facile pour les Anglais car la forteresse est solidement défendue et les canons français répliquent vigoureusement. Le , Green Hill est prise et donne aux Anglais une bonne position pour installer des batteries, commandées par George Williamson, surplombant Louisbourg. La construction de ces batteries est très difficile car, en plus du feu des canons de la forteresse, les navires français de Beaussier de l’Isle bombardent les pionniers anglais.

Le , les Français tentent une sortie mais sans succès. Avec le resserrement du siège, les bâtiments français sont maintenant pris au piège. Une frégate tente de profiter de la brume pour faire voile sur Québec, mais les vigies anglaises la repèrent. Deux frégates de la Navy la prennent en chasse, la rattrapent et la capturent. Cinq petites unités militaires (un vaisseau de 56 canons, quatre frégates) et un navire civil sont coulés les 28 et dans la passe qui relie le port à l’océan pour tenter d’en bloquer l’accès aux assaillants. Ne restent que les cinq unités les plus puissantes : deux 74 canons et trois 64 canons immobilisés sous les murs de la ville et qui finissent par se retrouver à portée de tir des Anglais. Le , une bombe tombe sur le Célèbre (64) et provoque un incendie. Les quelques hommes présents à bord ne peuvent le sauver. Une explosion s’ensuit et le navire part à la dérive. Le vent souffle les flammes dans les voiles de l’Entreprenant (74) et du Capricieux (64). Les Anglais concentrent leur feu sur les trois bâtiments pour empêcher les équipages de venir à bout des incendies. À la nuit tombante, les navires embrasés illuminent la ville, les tranchées, le port et les montagnes environnantes. Au matin de , les trois vaisseaux ne sont plus que des épaves. Un unique vaisseau français, le Formidable de 80 canons, arrive en renfort mais doit faire demi-tour devant la supériorité des forces anglaise. Une frégate corsaire de 30 canons, l’Aréthuse, menée par Vauquelin, un habile capitaine, réussit à passer. Elle participe activement à la défense de la place avant de forcer une nouvelle fois le blocus pour rentrer sur Bayonne demander de l’aide, mais il est trop tard.

La pression des Anglais se fait plus forte. Le , un raid nocturne mené en chaloupe s’en prend aux deux derniers vaisseaux, le Prudent (74) et le Bienfaisant (64). Le premier est incendié et le deuxième capturé, achevant ainsi la destruction complète des forces navales françaises. La rupture des communications avec la France et l’absence de toute perspective de secours pèsent lourdement sur le moral des assiégés, d’autant que les assaillants ont ouvert les premières brèches dans la forteresse. Seule l’arrivée de l’hiver, toujours précoce en cette région, pourrait obliger les Anglais à lever le siège. Mais le mois d’août n’est même pas entamé et il semble illusoire d’espérer pouvoir tenir jusqu’aux premiers flocons de fin septembre. Le commandant français, le chevalier de Drucourt, n’a pas d’autre choix que d’entamer des négociations de capitulation. Les termes voulus par les Anglais sont très durs, n’accordant pas les honneurs de la guerre aux troupes françaises. Celles-ci sont tout près de refuser et de se battre jusqu’au bout, mais l’intervention du commissaire-ordonnateur Prévost met en avant les risques pour les civils. Drucourt accepte finalement les termes et, le matin du , les portes sont ouvertes et la garnison se rend (sauf le régiment de Cambis qui, outré par les termes de la reddition, décide de briser ses mousquets et brûler ses couleurs plutôt que de les livrer aux Anglais).

La perte de Louisbourg offre une base d’attaque idéale vers la ville de Québec en remontant par le fleuve Saint-Laurent. Mais la saison étant déjà bien avancée, les Anglais décident d’attendre l’année suivante. La fin de l’année est consacrée à l’affermissement de la mainmise anglaise sur l’embouchure du Saint-Laurent (plusieurs établissements de pêcheurs de Gaspésie sont rasés et les prisonniers déportés).

La forteresse en elle-même sort en piteux état de ce siège. Malgré cela, elle représente toujours une menace pour les Anglais au cas où elle serait reprise par les Français ou rendue après un traité de paix (comme ce fut le cas en 1748). Ils décident donc de raser la forteresse. Cette démolition ne sera complète qu’après beaucoup de travail, en . La plupart des pierres seront transportées à Boston pour la construction du quartier Louisbourg et d’autre quartiers. Les constructions de Louisbourg avaient coûté environ 30 millions de livres françaises au Trésor royal. La chute de Louisbourg annonce la chute progressive du Canada et plus largement de la Nouvelle-France.

8 juin 1815 : création de la Confédération germanique.

La Confédération germanique (en allemand : Deutscher Bund ; nom officiel en français, langue du congrès de Vienne) est une confédération européenne ayant existé de 1815 à 1866. Elle est formée lors du congrès de Vienne, en remplacement de la confédération du Rhin sous protectorat de Napoléon 1er. La Confédération germanique reprend en grande partie les limites du Saint-Empire romain germanique, incluant donc des populations non germanophones (notamment en Bohême et en Moravie). Restent hors de la Confédération les territoires autrichiens relevant du royaume de Hongrie et les territoires prussiens à l’est du Brandebourg (notamment la Prusse-Orientale).

La Confédération est prévue pour être une composante importante du nouvel ordre de l’Europe ; mais son histoire est marquée par la rivalité constante entre la Prusse et l’Autriche (le « dualisme allemand »), par les avis divergents des différents États au sujet de la mise en place d’une constitution de la confédération et par les conséquences de la révolution de mars 1848.

L’acte fondateur de la confédération (Deutsche Bundesakte) est signé par 38 États : 34 principautés et 4 villes libres. Le landgraviat de Hesse-Hombourg s’y joint en 1817. Par la suite, malgré plusieurs autres adhésions, le nombre des membres diminue en raison d’échanges et d’héritages et atteint 35 en 1863. À la création, sa superficie est de 630 100 km2 et sa population de 29,2 millions d’habitants. En 1865, cette dernière atteint environ 47,7 millions d’habitants.

On peut diviser l’histoire de la confédération en plusieurs phases :

- la première s’étend de 1815 à 1848, on la désigne par les termes de « Vormärz » ou de « Restauration » ;

- la seconde correspond à la révolution de mars en 1848 et 1849, elle voit le Parlement de Francfort donner sa première constitution à l’Allemagne ; toutefois, le refus du roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV de porter le titre d’empereur marque l’échec de cette tentative d’unification ;

- la troisième phase est l’« ère de la Réaction » (Reaktionsära) pendant laquelle les souverains allemands tentent de rétablir la situation antérieure à la révolution au moyen de la répression à l’encontre de tous les mouvements d’opposition.

Le différend entre la Prusse et l’Autriche quant à la question des duchés du Schleswig-Holstein conduit à la guerre austro-prussienne en 1866 qui se solde par la défaite de l’Autriche et la dissolution de la confédération lors du traité de Prague. Elle est remplacée par la confédération de l’Allemagne du Nord.

8 juin 1862 : bataille de Cross Keys (États-Unis).

Le hameau de Port Republic, Virginie, est situé sur une bande de terre entre les rivières North River et South River, qui forment l’embranchement sud de la rivière Shenandoah. Les et , l’armée de Jackson, forte d’environ 16 000 hommes, bivouaquent au nord de Port Republic, la division du major général Richard S. Ewell le long des rives de Mill Creek près de Goods Mill, et la division du brigadier général Charles S. Winder sur la rive nord de la North River près du pont. Le régiment du 15th Alabama Infantry est laissé sur la gauche pour bloquer les routes pour Union Church. Le quartier général de Jackson est à Madison Hall à Port Republic. Les chariots de ravitaillement sont stationnés à proximité.

Les deux colonnes de l’Union convergent vers les positions de Jackson. L’armée du major général John C. Frémont, forte d’environ 15 000 hommes, se déplace vers le sud dans la Valley Pike et atteint les alentours de Harrisonburg le . La division du brigadier général James Shields, comptant environ 10 000 hommes, progresse vers le sud à partir de Front Royal dans la Luray (Page) Valley, mais est grandement égrenée en raison des routes boueuses du Luray. À Port Republic, Jackson tient le dernier pont intact sur la North River et les gués sur la South River par lesquels Frémont et Shields pourraient se réunir. Jackson détermine de vérifier l’avance de Frémont à Mill Creek, tandis qu’il se confronte à Shields sur la rive est du bras sud de la rivière Shenandoah. Une station de communication confédérée sur le Mont Massanutten surveille la progression de l’Union.

Tôt dans la matinée du , les hommes de Frémont rencontrent l’avant-garde confédérée près de Cross Keys Tavern. Quelques échanges de tirs surviennent et la cavalerie de l’Union retourne vers le corps principal. L’obscurité empêche des développements ultérieurs.

Le colonel Samuel S. Carroll, à la tête d’un régiment de cavalerie de l’Union, soutenu par une batterie d’artillerie et une brigade d’infanterie, est envoyé en avant par Shields pour sécuriser le pont sur la North River à Port Republic. Peu après l’aube () Carroll éparpille les piquets confédérés, traverse la South River, et s’élance dans Port Republic. Jackson et son état-major sortent en courant de son quartier général dans la rue principale et traversent le pont, échappant de peu à la capture (trois membres de son état major sont capturés : le colonel Stapleton Crutchfield, le lieutenant Edward Willis, et le docteur Hunter McGuire). Carroll déploie un canon pointé vers le pont et en installe un autre. Jackson dirige la défense, ordonnant la mise en place de la batterie du capitaine William T. Poague sur la rive nord. Le capitaine James McD. Carrington place un canon à proximité de Madison Hall pour tirer sur la rue principale. Le colonel Samuel V. Fulkerson mène une charge sur le pont avec le 37th Virginia Infantry, qu’il commande, où le canon positionné à l’autre extrémité tire sur eux des obus à mitrailles, pour repousser hors de la ville la cavalerie de l’Union. Carroll retraite dans la confusion, abandonnant deux canons, avant que son infanterie ne puisse être à portée. Trois batteries confédérées se déploient sur les promontoires à l’est de Port Republic sur la rive nord de l’embranchement sud tirent sur les fédéraux qui retraitent. Carroll se retire plusieurs kilomètres au nord de la route de Luray. Jackson positionne la brigade du brigadier général William B. Taliaferro dans Port Republic et la brigade « Stonewall » près de Bogota avec l’artillerie pour empêcher de nouvelles surprises.

Pendant ce temps, Frémont, avec la brigade du colonel Gustave P. Cluseret en tête, renouvelle son avance à partir des alentours de Harrisonburg. Après avoir repoussé les tirailleurs confédérés, Cluseret atteint et se déploie sur le flanc droit le long de la route de Keezletown près d’Union Church. Une par une, les brigades de l’Union se mettent en ligne : le brigadier général Robert C. Schenck sur la droite de Cluseret, le brigadier général Robert H. Milroy sur sa gauche, et le brigadier général Julius H. Stahel à l’extrémité gauche, son flanc gauche près de Congers Creek. Les brigades du brigadier général William H. C. Bohlen et du colonel John A. Koltes sont tenues en réserve près du centre de la ligne. Un régiment de cavalerie de l’Union se déplace vers le sud sur la route pour sécuriser le flanc droit. Les batteries sont placées sur le front.

Ewel déploie sa division d’infanterie derrière Mill Creek, la brigade du brigadier général Isaac R. Trimble sur la droite sur la route de Port Republic, celle du brigadier général Arnold Elzey au centre le long des promontoires. Ewell concentre son artillerie (4 batteries) au centre de la ligne. Alors que les troupes de l’Union se déploient le long de la route de Keezletown, Trimble avance sa brigade de 400 mètres vers Victory Hill et déploie la batterie de Courtenay (Latimer) sur une colline sur sa gauche soutenue par le 21st North Carolina Infantry. Le 15th Alabama, qui a été engagé près de Union Church, rejoint la brigade. Trimble tient ses régiments hors de vue derrière la crête de la colline.

Frémont décide d’avancer sa ligne de bataille avec l’intention évidente d’envelopper la position confédérée, qu’il pense être derrière Mill Creek. Cette manœuvre nécessite un mouvement tournant droit complexe. La brigade de Stahel à l’extrémité gauche à la plus grande distance à parcourir et avance en premier. Milroy avance sur la droite et en arrière de Stahel. Les batteries de l’Union sont avancées avec les lignes d’infanterie au sud de la route de Keezletown et engage les batteries confédérées. Stahel semble ne pas se rendre compte de la position avancée de Trimble. Sa ligne de bataille descend dans la vallée, traverse la piste, et commence en remontant Victory Hill. L’infanterie de Trimble se tient à une distance de « soixante pas » et délivre une salve dévastatrice. Le brigade de Stahel recule dans la confusion avec de lourdes pertes. La brigade de l’Union se regroupe sur les hauteurs opposées à Victory Hill mais ne fait aucun effort pour renouveler son assaut.

Stahel ne renouvelle pas son attaque mais met en place une batterie (celle de Buell) pour soutenir sa position. Trimble déplace le 15th Alabama par le flanc droit et le fait remonter une ravine pour prendre la batterie par la gauche. Pendant ce temps, Ewell envoie deux régiments (13th et 25th Virginia) le long de la crête à la droite de Trimble, attirant un feu nourri de la batterie de l’Union. Poussant un hurlement, le 15th Alabama émerge de la ravine et commence à gravir la colline en direction de la batterie, occasionnant une mêlée. Trimble avance ses deux autres régiments (le 16th Mississippi Infantry sur la gauche et le 21st Georgia Infantry sur la droite) à partir de leurs positions sur Victory Hill, faisant reculer la ligne de l’Union. La batterie de l’Union est attelée à la hâte et se retire, sauvant ses canons. Un régiment de l’Union contre attaque brièvement, frappant le flanc gauche du 16th Mississippi, mais est forcé de reculer lors d’un combat désespéré[.

Trimble poursuit sa progression au-dessus de la ravine sur la droite confédérée, débordant les positions successives de l’Union. Entre-temps, Milroy avance sur la droite de Stahel, soutenu par l’artillerie. La ligne de Milroy arrive à portée de fusil du centre des confédérés derrière Mill Creek et ouvre le feu. Les batteries de l’Union continuent à engager les batteries confédérées lors d’un duel d’artillerie. Bohlen avance de l’extrémité gauche de l’Union pour consolider la défense de Stahel qui flanche. Le flanc gauche de Milroy est mis en danger par la retraite des troupes de Stahel, et Frémont lui ordonne de battre en retraite. Jackson ordonne l’avancée de la brigade de Taylor pour soutenir Ewell si besoin, mais Taylor reste en réserve à Port Republic près de Dunker Church.

Semblant paralysé par la décimation de la brigade de Stahel sur la gauche, Frémont est incapable de lancer une attaque coordonnée. Il donne l’ordre à la brigade de Schenck d’avancer pour trouver le flanc gauche confédéré au sud d’Union Church. Ewell renforce sa gauche avec des éléments de la brigade d’Elzey. Des tirs soutenus surviennent le long de la ligne mais s’arrêtent rapidement. Les brigadiers généraux Elzey et George H. Steuart sont blessés lors de l’échange de feu. Frémont retire ses forces vers la route de Keezletown, plaçant son artillerie sur les hauteurs derrière lui (Oak Ridge). L’artillerie tire de façon continue.

Les pertes de l’Union s’élèvent à 557 tués et blessés et 100 prisonniers, alors que celles de la Confédération sont inférieures à 300 hommes. À la tombée de la nuit, Trimble pousse sa ligne de bataille à 400 mètres de la position de l’Union, anticipant un assaut nocturne. Les décomptes confédérés décrivent les soldats de l’Union qui rejoignent le camp, allumant des feux, et faisant du café. Schenck envoie une compagnie pour sonder les positions confédérées dans la nuit, mais après une brève escarmouche la compagnie se retire et aucun autre combat ne se déroule. Pendant la nuit, Ewell ordonne à Trimble de se retirer sans mener d’autre attaque.

8 juin 1913 : Naissance de l’aviateur et compagnon de la Libération Max Guedj, mort en service aérien commandé au-dessus de la Norvège le 15 janvier 1945.

Max Guedj est né le dans une famille juive à Sousse en Tunisie. Il grandit à Casablanca au Maroc dans une famille juive, sioniste, de nationalité française. Son père, Félix Guedj, avocat, devient bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Casablanca.

Bien que passionné d’aviation, Max Guedj suit des études de droit à Paris, jusqu’à devenir docteur en droit, puis être diplômé avocat. Il fait ensuite de nombreux voyages en Russie et en Allemagne.

Ayant effectué son service militaire dans l’armée de terre à Metz, il est mobilisé à la déclaration de guerre, en 1939, comme soldat de 2e classe au 2e régiment de zouaves à Meknès. En 1940, il est sergent dans une unité de la DCA (1940).

Démobilisé en août de la même année, Max Guedj retrouve le barreau mais toujours inspiré par l’aviation, il s’inscrit à l’aéroclub de Casablanca et obtient son brevet de pilote civil en 1938.

Déçu par l’Armistice de juin 1940 et voulant rejoindre la France Libre, il se munit d’un faux passeport et prétexte une plaidoirie à Tanger, qui lui permet de quitter le continent africain pour rejoindre Lisbonne, en territoire neutre. De là, il gagne l’Angleterre le 6 septembre 1940, via Gibraltar, et s’engage immédiatement dans les FAFL (section aviation des FFL) comme élève pilote, le 26 septembre 1940. Il adopte le surnom de « Maurice » pour éviter des représailles contre sa famille restée en Afrique du Nord.

Après une période d’entraînement sur les écoles de la RAF, notamment à école de pilotage d’Odiham où il est promu sous-lieutenant en août 1941 ; il est détaché au Squadron 248 en . Il rejoint le Coastal Command où il pilote des chasseurs-bombardiers bimoteurs Bristol Beaufighter et De Havilland Mosquito. Ce sont, d’après ses propres mots, les plus heureux moments de sa vie.

Il prend part à l’attaque du croiseur allemand Prinz Eugen (), puis effectue de nombreuses missions en Norvège, en Méditerranée, dans l’Atlantique.

La bravoure et la valeur exceptionnelles valurent au Pilot Officer Maurice le respect et l’admiration des Britanniques. Il fut promu au grade de Wing Commander (lieutenant-colonel) en , l’un des plus élevés qu’un étranger eût atteint dans la RAF. Il fut décoré de deux DFC (Distinguished Flying Cross) et d’une DSO (Distinguished Service Order). Il fut cité six fois à l’Armée de l’air et aux Forces françaises libres et reçut les plus hautes décorations françaises.

Il apprend la mort de son père, torturé à mort par ordre du gouvernement de Vichy.

Le , il décolle pour sa dernière mission : l’attaque d’un pétrolier de 6 000 tonnes apportant de l’essence d’aviation à haut degré d’octane pour les avions stationnés sur les aérodromes ennemis du nord de la Norvège. Cette mission peut raccourcir de deux mois la durée de la guerre. La difficulté est que le navire se trouve dans le port de Leirvik. Max Guedj attaque à la tête de ses 19 De Havilland Mosquito appartenant aux Squadrons 235 et 248, en dépit d’un barrage de Flak tendu par quatre navires d’escorte et de l’interception organisée vingt chasseurs Focke-Wulf Fw 190. L’avion du Wing Commander « Maurice », le K/143, sera vu une dernière fois avec trois FW 190 à ses trousses. Touché au moteur gauche, l’avion de Max Guedj disparaît dans l’eau à 11 h 36.

8 juin 1928 : l’Armée nationale révolutionnaire pénètre dans Pékin.

Depuis 1916, la Chine était, principalement dans sa partie nord, soumise aux luttes de différentes factions militaires qui se disputaient l’autorité. Les différents gouvernements successifs au pouvoir à Pékin, très instables, étaient reconnus au niveau international comme l’autorité légitime de la république de Chine. Dans le Sud, à Canton, Sun Yat-sen revendiquait la légitimité républicaine et animait un gouvernement militaire visant à rétablir l’ordre dans le pays.

Le gouvernement du Kuomintang, soutenu par l’Union soviétique, fonda en 1924 l’Académie militaire de Huangpu. Cette école aboutit à la formation d’une élite de cadres militaires et d’une armée de métier, qui prit ensuite le nom d’Armée nationale révolutionnaire. Tchang Kaï-chek, instructeur à l’académie, émergea bientôt comme l’un des chefs militaires du mouvement nationaliste. Sun Yat-sen conçut le projet d’une vaste opération militaire destinée à soumettre les factions militaires du Nord et à pacifier le pays. Il était déjà intervenu en 1924 lors de la première guerre Jiangsu-Zhejiang et la seconde guerre Zhili-Fengtian avant de devoir abandonner pour faire face à une révolte de Chen Jiongming.

En 1925, avec la guerre Anti-Fengtian, l’opinion publique chinoise était déjà convaincue que le pays ne pourrait jamais se réunifier sous un seigneur de la guerre et, qu’au contraire, les cliques chinoises ne feraient qu’empirer les choses. L’audience du Kuomintang et du Parti communiste chinois grandit tout autant, ces deux mouvements devenant peu à peu les seuls capables d’unifier le pays.

Le parti nationaliste, dans le cadre d’un front uni contre les seigneurs de la guerre et pour l’unification de la Chine, s’était allié au Parti communiste chinois (PCC), dont beaucoup de membres avaient la double appartenance au PCC et au GMD.

Le 12 mars 1925, Sun Yat-sen mourut, laissant un Kuomintang divisé : l’aile gauche, animée principalement par Wang Jingwei, souhaitait pour des raisons tactiques maintenir l’alliance avec le parti communiste ; l’aile droite, animée notamment par Hu Hanmin et Tchang Kaï-chek, ne faisait aucune confiance aux communistes. Les tensions entre Tchang et l’agent du Komintern Mikhaïl Borodine vinrent encore dégrader les rapports avec les communistes.

De plus, la succession de Sun Yat-sen déclencha la guerre Yunnan-Guangxi et une nouvelle révolte de Chen Jiongming. C’est dans ce contexte difficile que Tchang Kaï-shek s’imposa à la tête du Kuomintang.

À partir de 1925 se déclencha le mouvement du 30 Mai, série de grèves générales et de manifestations contre l’impérialisme occidental et les seigneurs de la guerre chinois (dénoncés comme des agents de l’Occident). Ce mouvement était déclenché à la fois par l’émotion née de la mort de Sun Yat-sen et par la répression brutale d’une manifestation, le 30 mai 1925, dans les concessions internationales de Shanghai.

À Canton, « l’étendue des responsabilités du Comité de grève débordait très largement sur le champ normal d’activités d’un organisme syndical […] c’est un véritable pouvoir ouvrier [qui s’esquissa pendant l’été 1925 et le terme de gouvernement était couramment employé à cette époque pour le désigner […]. Le Comité disposait de plusieurs milliers d’hommes armés répartis en une hiérarchie militaire. »

Porté par le mouvement, le Kuomintang passa à l’action et mit officiellement sur pied l’Armée nationale révolutionnaire, avec l’aide matérielle des Soviétiques et le conseil d’officiers de l’Armée rouge comme Vasily Blyukher. Des membres de l’armée ouvrière montée lors de la grève de Hong Kong se portèrent en nombre volontaires.

Le 20 mars 1926, des soupçons de complot contre Tchang Kaï-chek aboutissent à la mise de Canton sous loi martiale après le putsch de Canton. Cela exacerbe gravement les tensions entre l’aile droite du Kuomintang, d’une part, et l’aile gauche du parti et ses alliés communistes, d’autre part.

Le , Tchang Kaï-chek prononça un discours devant 100 000 soldats de l’Armée nationale révolutionnaire et décréta le début officiel de l’expédition du Nord, visant à concrétiser le projet de Sun Yat-sen. Les principaux seigneurs de la guerre visés par l’expédition étaient Zhang Zuolin qui régnait sur la Mandchourie, Wu Peifu dans la plaine centrale de Chine et Sun Chuanfang sur la côte Est.

L’armée du Kuomintang, supérieurement équipée et organisée par rapport aux factions armées des seigneurs de la guerre, avança vers la région des plaines centrales, de la rivière des Perles jusqu’au Yang-tsé-kiang. Sur son chemin, nationalistes et communistes rencontrèrent le soutien d’une large part de la population chinoise, dont de nombreux paysans et ouvriers, qui souhaitaient échapper à l’arbitraire imposé par les seigneurs de la guerre. En mars 1927, alors que l’expédition approchait de Shanghai, une grève générale suivie par 600 000 ouvriers éclata, et un soulèvement mené par les milices syndicales prit le contrôle de la ville avant même l’arrivée de l’expédition.

Pendant ce temps, le gouvernement du Kuomintang à Canton était parcouru de tensions du fait de la mainmise grandissante de Tchang Kaï-chek en qualité de chef militaire. En janvier 1927, Wang Jingwei déplaça le gouvernement à Wuhan pour se mettre à l’abri.

En mars 1927, dans le cadre de l’expédition, les communistes, dirigés notamment par Zhou Enlai, animèrent une insurrection à Shanghai : les ouvriers chinois prirent le contrôle de la ville face aux troupes locales du gouvernement des seigneurs de la guerre, avant même l’arrivée de l’armée du Kuomintang. En avril, Tchang Kaï-chek, inquiet de l’influence grandissante des communistes, organisa contre eux une répression sanglante à Shanghai. Il déclencha la purge du parti de ses éléments gauchistes, prenant de facto le contrôle du parti, établissant son propre gouvernement à Nankin et réduisant à l’impuissance le gouvernement rival de Wuhan.

En moins de six mois, l’Armée nationale révolutionnaire avança vers le nord, battant les troupes de Wu Peifu et de Sun Chuanfang (dites clique du Zhili). En juin 1927, Zhang Zuolin, chef de la clique du Fengtian qui contrôlait Pékin depuis l’année précédente, se proclama chef de l’État avec le titre de Grand maréchal du gouvernement militaire de la république de Chine. Mais le Kuomintang, par la force et par la négociation, obtenait progressivement le ralliement des autres seigneurs de la guerre, notamment Feng Yuxiang, chef du Guominjun, et Yan Xishan, chef militaire du Shanxi : les effectifs de l’Armée nationale révolutionnaire passèrent de 100 000 à 250 000 hommes.

En mai 1928, les troupes de Zhang Zuolin furent vaincues et durent battre en retraite vers Pékin. Le , Zhang Zuolin prit lui-même la fuite, abandonnant la capitale. Le lendemain, il fut tué dans un attentat organisé par ses anciens alliés japonais. Le , l’Armée nationale révolutionnaire pénétra dans Pékin.

Le 1928, Zhang Xueliang, fils de Zhang Zuolin, annonça son ralliement au gouvernement du Kuomintang et abandonna le drapeau à cinq couleurs utilisé jusque-là comme symbole du gouvernement de Beiyang, adoptant pour sa faction de Mandchourie le drapeau de la république de Chine. Cet évènement est désigné, notamment à Taïwan, sous le nom de réunification chinoise.

Tchang Kaï-chek était le principal bénéficiaire de l’expédition du Nord, s’affirmant comme le chef militaire de la Chine et affermissant son contrôle sur la République. En octobre 1928, le gouvernement nationaliste siégeant à Nankin, nouvelle capitale du pays, fut reconnu au niveau international comme l’autorité légitime de la république de Chine.

Malgré l’unification théorique de la Chine sous la bannière du Kuomintang, le pays n’était pas pour autant pacifié. En 1927, le soulèvement de Nanchang et le soulèvement de la récolte d’automne déclenchèrent la révolte générale des communistes, consécutive au massacre de Shanghai, ainsi que le début de la guerre civile chinoise.

Des factions armées plus ou moins indépendantes continuaient d’exister, comme celles de Li Zongren dans le Guangxi, de Yan Xishan dans le Shanxi, de Feng Yuxiang dans le Nord-Ouest, ou de Tang Shengzhi dans le Hunan. Plusieurs de ces factions s’allièrent pour affronter militairement Tchang Kaï-chek en 1930 dans la guerre des Plaines centrales, mais furent battues. L’autorité centrale de la Chine demeurait fragile et allait bientôt devoir affronter la politique expansionniste du Japon.

8 juin 1940 : naufrage du HMS Glorious au large de la Norvège.

Pendant l’évacuation des forces alliées de la Norvège, les croiseurs de bataille allemands Scharnhorst et Gneisenau coulent au canon le porte-avions HMS Glorious (et ses deux destroyers d’escorte, HMS Acasta et HMS Ardent). Sur les 1 472 marins, 45 survivants.

8 juin 1940 : les Alliés quittent la Norvège.

L’opération Alphabet consista en l’évacuation le des troupes alliées (Britanniques, Français, Polonais) du port de Narvik (Nord de la Norvège) sanctionnant le succès de l’Allemagne national-socialiste pendant l’opération Weserübung du 6 avril et la fin de la campagne britannique en Norvège. L’évacuation fut terminée le .

L’évacuation a été motivée par l’assaut de la Wehrmacht sur le Benelux et la France au printemps 1940 qui a relativement réduit l’importance stratégique de la Scandinavie concernant l’approvisionnement en minerai de fer pour l’Allemagne.

Plusieurs nuits après l’évacuation militaire, les civils de la ville ont été sauvés par le sous-lieutenant britannique Patrick Dalzel-Job. En désobéissant aux ordres, il a organisé l’évacuation de la population en bateaux de pêche juste avant un bombardement allemand de représailles. La ville a été en grande partie détruite, mais seulement quatre personnes ont été tuées. La marine royale a voulu mettre à pied Patrick Dalzel-Job mais ne put le faire après que le roi Haakon VII de Norvège lui attribua la croix des chevaliers de l’ordre de Saint-Olaf. Plus tard dans la guerre, il a servi avec Ian Fleming. Beaucoup de sources citent Patrick Dalzael-Job comme inspiration du personnage de James Bond.

8 juin 1941 : combat franco-français en Syrie.

Les raisons de l’intervention alliée en Syrie sont multiples : Pour les Français libres, il s’agit de rallier à de Gaulle l’armée du Levant (Vichy). Pour les Britanniques, le but est d’empêcher la Syrie de tomber aux mains des Allemands mais dans un deuxième temps de supplanter les Français dans une zone stratégique qu’ils n’auraient jamais dû occuper avant-guerre. Le 8 juin, 5 000 Français libres aux ordres du général Catroux et du général Legentilhomme entrent en Syrie avec 30 000 britanniques. Les troupes du général Dentz (Vichy) résistent vaillamment jusqu’au 11 juillet. Les combats sont très intenses mais leur caractère fratricide (1 066 morts pour l’armée du Levant – 650 pour la France Libre) explique qu’aucun fait d’armes n’a été retenu par la mémoire collective. De Gaulle n’accordera aucune citation ni décoration pour ces combats que certains, puisant aux sources classiques, ont comparé à celui des Curiaces contre les Horaces. Chacun des camps français qui s’oppose a à cœur de montrer à l’autre qu’il n’est pas lâche, sait se battre et accomplit son devoir… d’où l’aspect cornélien de cette affaire. A noter que c’est au cours de ces combats fratricides que le lieutenant Jean Simon (13e DBLE), futur Grand Chancelier de l’Ordre de la Libération, perd un œil, d’une balle française.

***

En avril 1941, les Britanniques sont chassés de Grèce, et, en mai, ils perdent la Crète. Les positions britanniques en Palestine et en Égypte sont menacées par la possibilité directe des Allemands d’envahir la Palestine par la Syrie et donc de prendre le canal de Suez, axe stratégique. En effet le 1er avril 1941, en Irak, Rachid Ali al-Gillani, premier ministre d’Irak pro-allemand, tente un coup d’État.

Les Allemands veulent soutenir Rachid Ali et demandent à Vichy de disposer de l’aérodrome d’Alep en Syrie. Philippe Pétain envoie François Darlan à Berlin pour donner son accord et envoie le 15 mai 1941 un courrier au général Dentz, commandant les troupes au Levant.

Charles de Gaulle, prévenu par les Britanniques, décidera de proposer alors à Winston Churchill de reprendre la Syrie vichyste pour neutraliser les forces vichystes et allemandes qui soutiennent le putsch irakien. De son côté, Adolf Hitler a déjà pris quelques dispositions pour préparer le terrain : — envoi de matériel, visite d’officiers ou de « spécialistes » en civil, installation de baraquements et d’une base militaire sur la base de Neirab, près d’Alep. Le service secret britannique a alors alerté Churchill, qui a décidé de franchir le pas. Il a nommé Archibald Wavell commandant en chef, chargé le général Maitand « Jumbo » Wilson de mener à bien l’opération, et fait prévenir de Gaulle.

L’attaque doit se dérouler selon trois axes depuis la Palestine : le premier longe la côte jusqu’à Beyrouth ; le deuxième plus à l’est, sur Damas ; le troisième pique au centre au milieu des montagnes pour couvrir le flanc des deux premiers.

La marine britannique doit couvrir le premier axe avec sa puissante artillerie navale. Les Britanniques ont quelque 70 avions en Palestine à opposer aux 92 Français de Syrie. Sur ces 92 avions, un tiers est défectueux, et un autre tiers sera détruit par les forces britanniques. Ils peuvent aussi compter sur leur aviation basée à Chypre.

Les troupes alliées sont composées de : 18 000 Australiens (commandés par le lieutenant-général John Lavarack), 9 000 Britanniques, 2 000 Indiens (du général Lloyd), 5 000 membres des Forces françaises libres, qui sont commandées par le général Paul Legentilhomme. Le 26 mai, De Gaulle en personne passe ses troupes en revue au camp de Qastina : 7 bataillons et une compagnie de chars, présentés par Legentilhomme.

Au 1er juin 1941, les troupes de Vichy de l’armée du Levant commandées par le général Henri Dentz, regroupent 50 000 hommes dont 12 000 Français, 20 000 soldats « indigènes » nord-africains et coloniaux et 17 000 autochtones syriens et libanais. L’infanterie de l’armée régulière compte 20 bataillons :

- 10 bataillons de tirailleurs nord-africains

- 3 bataillons du 16e régiment de tirailleurs tunisiens

- 3 bataillons du 22e régiment de tirailleurs algériens

- 3 bataillons du 29e régiment de tirailleurs algériens

- 1 bataillon du 1er régiment de tirailleurs marocains

- 4 bataillons du 6e régiment étranger d’infanterie

- 3 bataillons du 17e régiment de tirailleurs sénégalais

- 3 bataillons du 24e régiment d’infanterie coloniale

Elles ont donc l’avantage du nombre, et surtout de 90 chars opérationnels (contre 9 pour les FFL).

L’attaque commence à 02 h 00 du matin le 8 juin. Dentz crut qu’il s’agit d’une intimidation britannique visant à faire évacuer les Allemands et fait donc rapatrier les Allemands par avion, en vain. Un peu avant 14 h 00, les Australiens sont déjà devant Tyr, où ils sont bien accueillis (comme à Tibnine). Ils ont plus de mal à franchir le Litani où les vichystes ripostent. Les marines britannique et française s’affrontent le long des côtes. Le 10 juin, la 7e division australienne d’infanterie du général australien Sir John Lavarack avance le long de la côte de Saint-Jean-d’Acre (Palestine) vers Beyrouth, couverte par les canons de la marine britannique, la 5e brigade indienne d’infanterie et les Français libres progressant à l’intérieur vers Damas. Le 14 juin, les troupes britanniques constatent l’absence de troupes allemandes en Syrie, mais continuent néanmoins leur offensive. Le 15 juin, les Forces françaises libres subissent de lourdes pertes devant Néjah, quelques kilomètres au sud de Damas. Le même jour, la Luftwaffe réalise des frappes sur les positions navales britanniques. Le 16 juin, le Chevalier Paul, un contre-torpilleur venu de Toulon de la classe Vauquelin, se fait torpiller par des avions Swordfish basés à Chypre, et des avions français endommagent deux destroyers britanniques.

Cependant, à partir du 17 juin, la bataille de Kissoué s’enlisant, de nouvelles forces sont engagées (6e division britannique d’infanterie qui intègre alors la 5e brigade indienne, 10e division indienne d’infanterie et la Habforce). Lavarack prend alors le commandement terrestre des opérations menées dans le Sud de la Syrie et au Liban. À compter du 18 juin, il commande toutes les unités sauf la Habforce, la 10e division indienne et la 1re division légère française libre du général Legentilhomme. La Habforce et la Légion arabe pénètrent en Syrie, par l’Irak, le 21 juin.

Les Forces françaises libres entrent à Damas le samedi 21 juin 1941.

Le 25 juin, le sous-marin français Souffleur est coulé par le sous-marin britannique HMS Parthian au large de Beyrouth.

Les combats cessent le 12 juillet à 00 h 01. L’armistice de Saint-Jean-d’Acre est signé entre le général Henry Maitland Wilson représentant les Alliés et le général Joseph de Verdilhac représentant Vichy le 14 juillet 1941, à Saint-Jean-d’Acre en Palestine mandataire. Pour le général Dentz, les soldats étaient « isolés et sans secours possible ». Le général Georges Catroux représentant la France libre est présent aux négociations mais n’est pas invité à signer l’accord.

Les pertes sont lourdes pour les Australiens, qui ont fait la partie la plus dure de la bataille : 416 tués ; 600 tués et blessés pour les Britanniques et Indiens et 300 tués et blessés parmi les Forces françaises libres qui ont engagé pour cette opération presque toutes leurs forces terrestres.

Les vichystes enregistrent des pertes de plus de 3 300 soldats, sous-officiers et officiers : 1 094 tués et 2 350 blessés. Parmi ces 1 094 tués, 1038 étaient de l’armée de terre (76 officiers, 256 sous-officiers et 704 soldats) et 56 étaient membres de l’aviation (7 officiers et 13 officiers disparus, ainsi que 23 sous-officiers et 13 disparus). Environ 3 000 militaires des forces vichystes sont de plus faits prisonniers. Il est proposé à ces militaires de rejoindre les Forces françaises libres pour continuer le combat contre l’Allemagne et ses alliés, mais très peu se rallient alors à la France libre (quelques dizaines seulement).

8 juin 1944 : 48 heures après le débarquement allié sur les côtes normandes.

Les deux têtes de pont d’Omaha Beach et de Gold Beach effectuent leur jonction à Port-en-Bessin au Nord de Bayeux, qui est libéré ce même jour par les troupes Britanniques. La jonction entre les troupes débarquées à Utah et à Omaha n’est toujours par réalisée. C’est, dans les heures qui suivent, un des objectifs majeurs pour les forces américaines. L’infanterie du 116th Régiment du 29th Infantry, appuyée par les chars Sherman, accède à la Pointe du Hoc où les Allemands s’apprêtaient à donner le coup de grâce aux 90 Rangers survivants, dont un grand nombre est blessé. Un bataillon de 225 Rangers avait débarqué devant la batterie allemande du Hoc le 6 juin et est resté cloué sur place.

Le même jour le sergent Franck Peregory du 116e Régiment d’infanterie accomplit un acte de guerre d’une audace incroyable en attaquant victorieusement une tranchée allemande.

Au soir du 6 juin, les hommes du 116e régiment de la 29e Division d’infanterie sont chargés d’une mission très urgente : se frayer un chemin vers Grandcamp pour renforcer les Rangers combattant à la Pointe du Hoc. Ces derniers débarquèrent le mardi 6 juin après 7 heures du matin et furent chargés de détruire les redoutables canons allemands. Mais aucun renfort ne peut leur être envoyé par voie maritime, et ils sont désormais encerclés par les Allemands, ne contrôlant plus qu’une fine bande de terre s’enfonçant à un petit kilomètre à l’intérieur des terres. Face à des contre-attaques incessantes, la petite centaine de Rangers survivants réclament le soutien de la marine, qui procède à de nombreux tirs dans la zone.

Selon les plans initialement prévus, les Rangers doivent avancer jusqu’à Osmanville, renforcés par les hommes d’Omaha, à savoir les soldats du 116e Régiment de la 29e Division d’infanterie appuyés par des chars Sherman. Le carrefour doit avoir lieu le 6 juin. Mais, aguerris par le débarquement sur Omaha, les renforts n’atteignent que la périphérie ouest de Vierville-sur-Mer, à près de 10 kilomètres de distance de la pointe du Hoc. Dans la nuit du 6 au 7 juin, des patrouilles allemandes franchissent les faibles lignes américaines et sèment la confusion.

Le renfort du 116e reprend le lendemain, mais la nature du terrain est propice à la défense, et les soldats allemands profitent de cette opportunité, empêchant les troupes américaines d’avancer rapidement et infligeant de lourdes pertes. Et ce n’est que deux jours plus tard, au matin du 8 juin 1944, que l’infanterie du 116e, appuyée par les chars Sherman, atteint la Pointe du Hoc où les Allemands s’apprêtent à donner le coup de grâce contre les 90 survivants, dont de nombreux blessés, sur 225 ayant débarqué devant la batterie allemande le 6 juin.

Après avoir rejoint les Rangers du colonel Rudder, Frank Peregory et ses compagnons d’armes du 116e prennent la tête des villages de Grandcamp et Maisy, respectivement à 3 et 4 km de la Pointe du Hoc.

Le village de Grandcamp est situé sur une petite colline, et les Allemands ont profité de cette situation géographique pour installer des nids de mitrailleuses, des tranchées, des réseaux de barbelés et de petits bunkers, interdisant l’accès à la ville. Les éléments avancés du 3e Bataillon du 116e sont arrêtés par le tir rasant d’une mitrailleuse lourde allemande, située dans un tobrouk (petit bunker circulaire en béton armé avec ouverture à 360° pour recevoir une mitrailleuse ouvert sur l’extérieur dans la partie haute) en haut de la route à l’entrée est de Grandcamp.

Le village de Grandcamp est situé sur une petite colline, et les Allemands ont profité de cette situation géographique pour installer des nids de mitrailleuses, des tranchées, des réseaux de barbelés et de petits bunkers, interdisant l’accès à la ville. Les éléments avancés du 3e Bataillon du 116e sont arrêtés par le tir rasant d’une mitrailleuse lourde allemande, située dans un tobrouk (petit bunker circulaire en béton armé avec ouverture à 360° pour recevoir une mitrailleuse ouvert sur l’extérieur dans la partie haute) en haut de la route à l’entrée est de Grandcamp.

Immédiatement, les Américains demandent le soutien de leur artillerie et de leurs chars blindés à proximité. Malgré ce soutien et les assauts répétés des soldats du 116e, la position allemande résiste et ses défenseurs interdisent l’accès au village.

De sa propre initiative, le sergent Frank Peregory progresse vers le point fortifié allemand malgré les tirs. Arrivé au sommet de la colline, il découvre l’entrée d’un réseau de tranchées qui mène au centre du point d’appui, situé deux cents mètres plus loin. Sans hésiter une seconde, il pénètre dans la tranchée principale et progresse à l’intérieur en étant accroupi. Soudain, il rencontre un groupe de fantassins ennemis et sans perdre de temps il attaque les Allemands à la baïonnette et en lançant des grenades. 8 soldats ennemis sont tués, 3 se rendent. Mais ce n’est pas encore fini pour Frank Peregory, qui continue d’avancer dans le réseau de tranchées. Il oblige 32 soldats allemands supplémentaires, ainsi que des serviteurs de mitrailleuses lourdes, à se rendre, permettant aux éléments du 3e bataillon d’avancer et de sécuriser la zone.

Au total, Frank Peregory obtient à lui seul la reddition de près d’une quarantaine de soldats ennemis et grâce à son action il permet aux hommes de son unité de libérer le village de Grandcamp tout en s’emparant des mitrailleuses allemandes.

Frank Peregory est tué six jours plus tard lors de la défense de la ville de Couvains le 14 juin 1944. Il avait 29 ans.

8 juin 1959 : premier vol (sans utilisation des moteurs) du North American X-15, l’avion avec pilote le plus rapide du monde.

Le North American X-15 est un avion-fusée hypersonique expérimental de vol suborbital américain, construit dans le cadre d’un programme de recherche sur les vols à très haute vitesse et très haute altitude. De 1960 à 1968, les trois exemplaires construits ont effectué environ 200 vols d’essais pour le compte de la NASA et de l’US Air Force, pulvérisant tous les records de vitesse et d’altitude détenus par un aéronef piloté à aile fixe.

Le X-15 a établi des records définitifs de 7 272,68 km/h pour la vitesse (le ) et de 107,96 km pour l’altitude (le ). Il a permis aux Américains de récolter de très nombreuses données sur le comportement des flux d’air, le frottement aérodynamique, le contrôle et la stabilité d’un aéronef à grande vitesse et hors de l’atmosphère, ainsi que sur les techniques de rentrée dans l’atmosphère.

8 juin 1966 : collision aérienne (Californie).

« Le second prototype du North American B-70A-2-NA Valkyrie 62-0207, s’écrase dans le secteur de Edwards AFB, à la suite d’une collision avec un Lockheed F-104 « Starfighter », le NASA 813, anciennement 013. Les deux avions évoluaient ensemble, avec d’autres appareils, afin que le F-104 puisse prendre des photos pour le compte de General Electric ». LCL Pierre B. (CFA).

8 juin 1967 : attaque israélienne de l’USS Liberty.

L’attaque de l’USS Liberty désigne une attaque effectuée par l’armée israélienne le dans les eaux internationales au large de la péninsule du Sinaï, pendant la guerre des Six Jours, sur le navire de recherche technique de l’US Navy USS Liberty qui collectait des renseignements pour le compte de la NSA.

L’attaque, menée de manière combinée par des avions de chasse des forces aériennes israéliennes et des vedette-torpilleurs de la marine israélienne, tue 34 Américains (officiers de marine, marins, deux US Marines et un civil) et fait au moins 171 blessés. Le bâtiment, qui se trouve alors à environ 25,5 milles marins (47 km) au nord-ouest de la ville égyptienne d’El-Arish, est gravement endommagé.

Israël présente ses excuses pour l’attaque, indiquant que l’USS Liberty avait été pris pour cible par erreur après avoir été identifié comme étant un navire égyptien. Le gouvernement israélien et le gouvernement américain conduisent des enquêtes et produisent des rapports qui concluent tous deux que l’attaque avait été due à une confusion par les forces israéliennes sur l’identité du navire ; cependant d’autres observateurs, parmi lesquels plusieurs survivants à l’attaque, ont rejeté ces conclusions et maintiennent que cette attaque était délibérée.

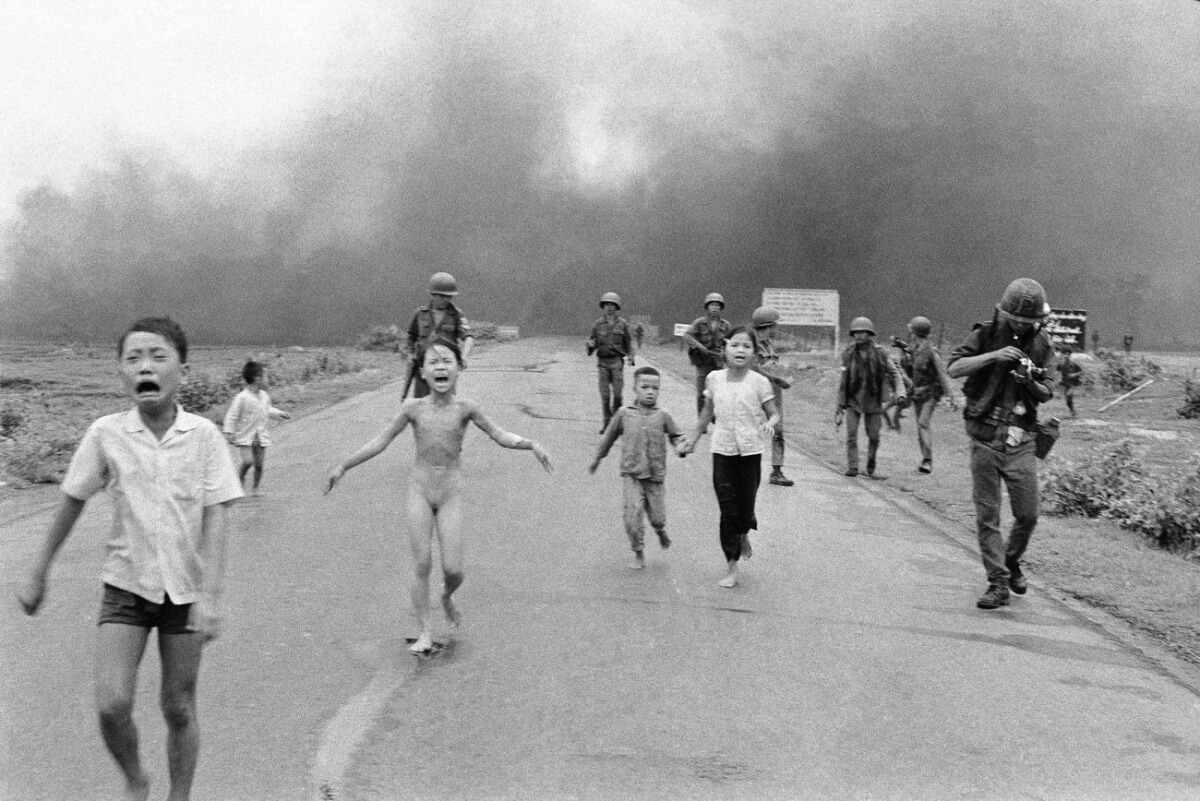

8 juin 1972 : bombardement du village de Tran Bang (Vietnam).

Tenu par les Nord-vietnamiens, le village est bombardé par l’armée Sud-Vietnamienne avec du napalm. Le photographe Nick Ut (Associated Press) est présent comme beaucoup de journalistes et prend une photo qui lui vaut, la même année, le prix Pulitzer. Sur la photo, une enfant en larmes et nue fait face au photographe. La nudité de Kim Phuc, 9 ans, brûlée par le napalm, fait débat dans la rédaction jusqu’au 12 juin : a-t-on le droit de publier cette photo ? Lorsqu’elle parait, la photo fait le tour du monde.