9 juin 53 : bataille de Carrhes.

Les récits les plus détaillés de la bataille viennent de Plutarque et de Dion Cassius, qui écrivent plusieurs siècles après l’événement, vraisemblablement en puisant dans une ou des sources antérieures. La narration de Tite-Live, presque contemporain de la bataille, n’est connue de nos jours que par un abrégé sommaire. D’autres historiens antiques ne font qu’une mention résumée de la campagne désastreuse : Velleius Paterculus, Eutrope, Julius Obsequens, Lucius Ampelius. Presque tous insistent sur l’inconséquence de Crassus qui ne tint aucun compte des présages défavorables, annonciateurs du désastre, et en font le responsable de cette défaite romaine.

Le récit de la campagne et de la bataille a été repris par l’historien du XIXe siècle Theodor Mommsen, qui s’est fondé principalement sur la narration de Plutarque.

Emission de Canal Académies (avec Jonathan Gonaud, juin 2022)

Les guerres de conquête menées par Sylla, Lucullus et Pompée avaient amené la frontière de l’Empire romain sur l’Euphrate. Les généraux romains avaient conclu des traités de paix et d’amitié avec les Parthes, dernière grande puissance indépendante du Moyen-Orient. Mais, en les traitant de plus en plus comme un royaume vassal, Pompée avait refusé à leur souverain le titre de roi des rois et mené deux incursions sur leur territoire. Lucullus et Pompée avaient songé à envahir l’empire parthe, considéré comme une puissance de second rang. En 57 av. J.-C., Cicéron, attaché à une politique de paix, s’inquiète à l’idée que Gabinius, nommé proconsul de la province de Syrie et chargé de restaurer Ptolémée XII en Égypte, pourrait en profiter pour mener une expédition contre les Parthes.

C’est pendant le Premier triumvirat que Crassus, militairement moins glorieux que ses rivaux Pompée et César, décide de s’illustrer et de se donner une gloire comparable à la leur. Son seul succès militaire jusqu’ici est son intervention contre la révolte de Spartacus, qui date de près de vingt ans et ne lui a valu qu’une ovation, tandis que Pompée, qui avait alors remporté des victoires plus prestigieuses, obtenait un triomphe. Après son consulat en 55, Crassus reçoit la charge de proconsul de Syrie. Plutarque indique tantôt que la proposition du tribun Tribonius confiait à Crassus la conduite de la guerre contre les Parthes, tantôt que le décret du peuple ne statuait pas sur un futur conflit. En réalité, Crassus dispose de moyens considérables pour l’expédition, preuve qu’il agit bien sur ordre du Sénat qui a légitimé cette décision. Le Sénat ne lui aurait sûrement pas consenti un tel déploiement de forces s’il s’agissait de satisfaire seulement son amour de la gloire, et non de répondre à une menace potentielle des Parthes.

En novembre 55, Crassus s’embarque au port de Brindes avec onze légions et l’intention déclarée de conquérir l’empire des Parthes. Cependant le départ de Crassus est marqué par plusieurs présages défavorables : un de ses adversaires organise une cérémonie lugubre au cours de laquelle de puissantes malédictions (en latin, diræ, imprécations mortelles) sont prononcées contre le général sur le point de quitter Rome. Puis, dans le port de Brindes, au cri d’un marchand de figues, « Cauneas ! » beaucoup croient à un présage oral (en latin, omen) où se serait fait entendre l’avertissement « Cave ne eas ! », « Attention, n’y va pas ! ».

Bien que jugés parfois perfides, les peuples alliés de Rome dans cette campagne ont fourni une part importante des effectifs de l’armée. Les rois et princes locaux pouvaient verser de l’argent ou lever un contingent de guerriers.

Le roi des Galates, Déiotaros, a sans doute fourni un contingent, de même qu’Antiochos 1er de Commagène, et surtout Ariobarzane II de Cappadoce. Le seigneur de l’Osroène, Abgar II Ariamnès, riche des substantiels droits de douane que rapportait la cité caravanière d’Édesse, a largement contribué à financer l’expédition de Crassus. Parmi les alliés de moindre importance, on compte aussi Tarcondimotus, le chef d’une confédération de tyrans dans le massif de l’Amanus qui domine la Cilicie, ainsi qu’Archélaos II de Comana, grand prêtre du riche sanctuaire de Comana Pontica.

L’allié le plus puissant était le roi d’Arménie, Artavazde II : par sa situation géographique, et la politique ambitieuse de Tigrane le Grand, son royaume constituait un bastion en même temps qu’une sorte de troisième force[15]. Il mit à la disposition de Crassus une armée composée essentiellement de dix mille cavaliers cuirassés, six mille cavaliers de sa garde personnelle et 30 000 fantassins.

Enfin, pour financer la longue campagne qui s’annonçait, Crassus s’empara même de l’or conservé dans les sanctuaires de sa province, dans le temple de la déesse Atargatis à Hiérapolis Bambyce et dans le temple de Jérusalem. Ce sacrilège, inspiré par une cupidité aveugle, suscita l’indignation des populations locales et s’accompagna de deux nouveaux mauvais présages : en sortant du sanctuaire de Hiérapolis Bambyce, Publius Crassus glissa sur le seuil, tomba, et son père, le proconsul Crassus qui le suivait, tomba à son tour.

Crassus arrive en Syrie en 54 av. J.-C., et établit un pont de bateaux pour franchir l’Euphrate : ce jour-là, une bourrasque arrache du sol les enseignes militaires, ce qui est interprété comme un mauvais présage de plus. Il affronte ensuite victorieusement l’armée de Silacès, gouverneur de Mésopotamie. On a longtemps pensé que l’Euphrate avait été la frontière fixée d’un commun accord par Pompée et Phraatès III ; mais il est peu probable que les Parthes aient accepté de bon gré que Rome fixât une frontière à leurs ambitions territoriales.

Crassus obtient la soumission de quelques villes proches de l’Euphrate, prend et pille Zénodotie (localité non identifiée) qui résistait et revient passer l’hiver en Syrie. Selon Plutarque et Dion Cassius, Crassus commet alors une erreur stratégique : en arrêtant son offensive et en se repliant en Syrie pour y passer l’hiver, il laisse tout le temps aux Parthes de préparer leur armée. En fait, Crassus n’a pas d’autre choix : la saison hivernale est impropre à la guerre, et les pluies dans les déserts argileux de ces contrées les rendent impraticables ; en outre il eût été imprudent de se retrouver isolé en territoire ennemi, sans l’appui d’un contingent de cavalerie approprié ; enfin, il est probable que Crassus a besoin de parfaire l’entraînement de ses soldats et de réunir davantage d’argent. Avant de prendre ses quartiers d’hiver, Crassus laisse en garnison sept mille légionnaires dans plusieurs villes, et confie la citadelle de Carrhes au préfet Coponius.

Au printemps 53 av. J.-C., Artavazde II, à la tête d’une partie de sa cavalerie, opère sa jonction avec Crassus ; le roi d’Arménie propose à son allié romain un itinéraire long allant de Syrie en Arménie et de là en Médie Atropatène. La proposition d’Artavazde était-elle « un stratagème pour sauver son royaume, qui risquait d’être envahi par les Parthes, en laissant tout faire aux Romains », un piège avant un retournement d’alliance, comme l’écrit Plutarque ? Il aurait fallu, à partir d’Édesse, suivre la route du nord et franchir les montagnes, ce qui supposait une quantité d’or supplémentaire pour le paiement des troupes et des alliés, tout en se fiant entièrement à l’expérience des auxiliaires d’Artavazde : Crassus aurait alors mis son armée en position de faiblesse. Le général romain décide de suivre la route la plus courte en passant par la haute Mésopotamie. Crassus franchit l’Euphrate à Zeugma (peut-être là où Alexandre le Grand l’avait lui-même franchi), avec pour objectif d’atteindre Ctésiphon et Séleucie du Tigre. De son côté, le roi parthe Orodès II scinde son armée en deux et envoie son infanterie ravager l’Arménie, pour la punir de son alliance avec les Romains, tandis qu’il confie sa cavalerie au général Suréna pour qu’il empêche la progression des Romains. La première partie de ce plan réussit, car Artavazde d’Arménie informe Crassus que l’attaque qu’il subit l’empêche d’envoyer tout renfort aux Romains. Crassus est alors privé d’un appui militaire essentiel.

Il s’apprête à longer le cours de l’Euphrate, mais s’en éloigne, sur le conseil d’un chef local, faux allié des Romains qui mène un double jeu, le roi d’Osroène Augarus, selon Dion Cassius, ou le chef d’un clan arabe, Abgar Ariamnès, selon Plutarque. Ce conseiller dirige les Romains sur une zone de plaine désertique, que Dion Cassius décrit avec des bois et des inégalités propices pour dissimuler des troupes. L’itinéraire ainsi suivi correspond sans doute à la route des nomades mentionnée par le géographe Strabon. Le lieu de la bataille se trouverait donc à une quarantaine de kilomètres de Carrhes, sur le territoire actuel de la Syrie. C’est là qu’attendent les forces de Suréna.

Les forces de Crassus se composent de sept légions, effectif indiqué par Plutarque et estimé par l’historien Théodore Mommsen à environ 40 000 hommes ; à cela s’ajoutent les troupes que Pompée et Gabinius avaient laissées en garnison en Syrie ; on compte encore près de 4 000 cavaliers, et autant de fantassins légers dont un millier de cavaliers gaulois avec à leur tête le fils de Crassus, Publius, qui a l’expérience de plusieurs batailles auxquelles il a participé durant la guerre des Gaules. Florus mentionne quant à lui onze légions, en prenant en compte les unités auxiliaires. Ainsi, l’ensemble de l’armée, soldats, convois de ravitaillement, serviteurs, ordonnances et palefreniers compris, comptait entre 50 000 et 70 000 hommes : c’est un contingent exceptionnel et un déploiement de forces prouvant que les Romains n’ont pas sous-estimé leur ennemi parthe.

L’armée de Suréna est surtout composée d’une cavalerie, 10 000 hommes selon Plutarque, dont une escorte de 1 000 cavaliers lourds, les cataphractaires, équipés d’une lance pouvant atteindre quatre mètres qui sert à repousser l’ennemi : ils sont entièrement caparaçonnés, sans étriers, et chargent tous ensemble pour effectuer une percée meurtrière. Les cavaliers sont accompagnés d’un grand train de chameaux portant une grande réserve de flèches. L’armée parthe a le renfort d’un contingent mésopotamien de Silacès et de plusieurs unités d’alliés ou de mercenaires comme Alchaidamos. Usant de la technique restée célèbre sous le nom de « flèche du Parthe » ; les archers montés parthes paraissent ainsi s’enfuir mais, pivotent en selle et, tirent sur l’adversaire à leurs trousses.

Romains et Parthes ne se sont jusqu’alors jamais affrontés directement. Leurs armements et leurs tactiques de combat sont radicalement différents :

- Les Romains combattent en fantassins, les légionnaires romains, casqués, cuirassés et bien protégés par leur grand bouclier rectangulaire, sont réputés pour leur ténacité et leur efficacité dans les batailles rangées comme lors des sièges. La cavalerie romaine n’a qu’un rôle d’appoint, pour protéger les flancs ou poursuivre un adversaire en retraite.

- À l’inverse, les Parthes combattent à cheval avec l’arc et la lance, et sont cuirassés le plus souvent. Ils emploient un arc composite, renforcé de lames de cornes de chèvres sauvages et de tendons de cerfs ou de gazelles ; cet arc redoutable peut décocher des flèches au moins deux fois plus loin que celui des archers hellénistiques et romains ; puissant et peu encombrant, il peut être manié avec efficacité par les cavaliers.

Pour Théodore Mommsen, « en face du Parthe ainsi armé, tout le désavantage était pour les légions, et dans les moyens stratégiques, puisque sans cavalerie, elles ne demeuraient pas maîtresses de leurs communications, et dans les moyens de combat, puisque, là où l’on n’en vient point à la lutte d’homme à homme, l’arme à longue portée triomphe nécessairement de l’arme courte ».

Les patrouilles de reconnaissance romaines, durement accrochées, signalent l’approche de l’armée parthe. Crassus fait ranger l’infanterie d’abord le plus largement possible pour éviter d’être encerclé, puis change d’avis et la dispose en un carré de douze cohortes de côté, soutenu par des unités de cavalerie. Crassus commande le centre, son fils Publius une aile, et le questeur Cassius l’autre aile. Plutôt que d’établir un camp et d’attendre le lendemain, Crassus fait poursuivre la marche jusqu’à parvenir en vue des Parthes.

Le 9 juin -53, les Parthes apparaissent, mais on ne voit pas luire leurs armes sous le soleil, et Crassus croit avoir affaire à une simple avant-garde. Les Parthes ont en effet recouvert leurs armes de housses et de gaines de peau. Au signal du combat donné par Crassus, Suréna fait gronder ses tambours à sonnailles, dans un tumulte assourdissant, et fait soudainement dévoiler ses cataphractaires, dont l’éclat des armures couvrant cavaliers et montures doit impressionner les Romains.

Crassus ayant rangé son armée en quadrilatère profond à double front, Suréna renonce à enfoncer les lignes romaines avec ses cataphractaires ; les archers parthes à cheval entament leur tactique habituelle, une manœuvre d’encerclement, que Crassus tente de contrer en envoyant ses troupes légères. Celles-ci sont repoussées par une grêle de flèches qui sèment la mort et la confusion jusque dans les lignes des légionnaires. Les archers montés harcèlent à distance, évitant tout contact, et font pleuvoir leurs flèches : en tir à cadence soutenue, un archer épuise sa réserve de flèches en quelques minutes, ce qu’attendent les Romains. Mais les archers parthes vont à tour de rôle se réapprovisionner à l’arrière, auprès de chameaux chargés de flèches et entretiennent un tir ininterrompu.

Pour éviter l’encerclement et dégager l’armée romaine, le jeune Publius Crassus contre-attaque les Parthes avec 1 300 cavaliers dont ses cavaliers gaulois, qui appliquent leur technique habituelle : tenter d’éventrer les chevaux ennemis. Les archers parthes prennent la fuite, Publius les poursuit avec sa cavalerie, suivie au pas de course par huit cohortes et 500 archers, soit plus de six mille hommes. Mais Publius Crassus s’éloigne ainsi du gros de l’armée romaine et se laisse entraîner au-devant des cataphractaires postés en réserve. Ceux-ci chargent la cavalerie romaine, qui est trop légère pour résister, tandis que la cavalerie parthe qui s’est arrêtée encercle et crible à nouveau de flèches les Romains. Cernés, ils sont anéantis. Publius Crassus et ses officiers se suicident, comme son ami Censorinus ou sont tués, les Parthes ne font que 500 prisonniers. Seuls quelques messagers envoyés quérir du secours auprès de Crassus échappent au désastre.

Informé de la situation de son fils, Crassus fait avancer ses soldats, mais trop tard : les Parthes attaquent le gros de l’armée romaine, brandissant la tête de Publius au bout d’une pique. Tandis que les cataphractaires chargent de front avec leurs longues piques, les archers montés criblent de flèches les flancs romains, et les « alliés » osroènes changent de camp pour les attaquer à revers. Par groupes, les Romains se protègent tant bien que mal de la pluie de flèches en se formant en tortue. Les cataphractaires les chargent à coup de lances pour les forcer à se disperser. Les légionnaires, trébuchant sur les morts et les blessés, sont aveuglés par la poussière soulevée par les chevaux et exposés aux jets de flèches. Le massacre dure jusqu’à la tombée de la nuit et au retrait parthe.

Crassus est trop abattu pour continuer à commander ; ses officiers Cassius et Octavius réunissent un conseil qui ordonne la retraite et font lever le camp pour regagner Carrhes pendant la nuit sans attirer l’attention des Parthes, en abandonnant sur place quatre mille blessés incapables de se déplacer. Les Parthes s’aperçoivent de la fuite nocturne des Romains, mais attendent le jour pour les poursuivre. Pendant la nuit, de nombreux blessés romains abandonnés succombent faute de soins ou se suicident. Le jour venu, les Parthes achèvent les survivants ou les font prisonniers, capturent les traînards, et anéantissent quatre cohortes égarées pendant la retraite.

Le 10 juin, les Romains sont assiégés dans la ville sans espoir de secours ; Crassus décide la retraite vers les monts Sinnaka pendant la nuit. Mais l’armée romaine commence à se diviser : après le préfet Egnatius, c’est Cassius qui abandonne à son tour son général en fuyant vers la Syrie à la tête des 500 derniers cavaliers romains. Octavius et 5 000 légionnaires romains atteignent une forte position dans les collines, mais ils font demi-tour pour aider Crassus qui est à la traîne avec quatre cohortes. Suréna comprend que les Romains pourraient lui échapper, s’ils atteignent les hauts plateaux arméniens. Le 11 juin, il propose un armistice, à condition qu’on lui livre Crassus et Cassius. Pressé par ses soldats au bord de la sédition, Crassus, qui redoute un piège, est obligé d’accepter la rencontre. Conscient de la mort qui l’attend, il prononce ces dernières paroles où transparaît l’amertume d’être abandonné par ses propres concitoyens : « Vous tous, officiers romains ici présents, vous voyez que l’on me force à cette démarche et vous êtes témoins que je souffre opprobre et violence. Mais dites à tout le monde, si vous échappez, que Crassus est mort trompé par les ennemis, mais non pas livré par ses concitoyens. » — Plutarque, Vie de Crassus..

Le contact préliminaire avec Suréna dégénère lorsque celui-ci offre à Crassus un cheval correspondant à son rang. Ce qui se passa alors demeure enveloppé de mystère : Octavius et son escorte s’y opposent, et dans l’affrontement, Octavius et Crassus périssent, tués par les Parthes ou par une main romaine, pour éviter l’humiliation de la captivité.

Dion Cassius rapporte avec doute que les Parthes versèrent de l’or fondu dans la bouche de Crassus, par dérision pour sa soif de richesse. Comme trophées, Suréna envoya la tête et la main coupée de Crassus à Orodès II. Le bilan de la rencontre est désastreux pour les Romains : selon Plutarque, 45 000 soldats romains sont morts et 20 000 sont faits prisonniers, et réduits à l’état de serfs dans l’armée parthe, dans les provinces de l’Est du royaume parthe. Cassius, malgré son rang subalterne de questeur, assure le gouvernement de la Syrie pendant plusieurs années et parvient à repousser les attaques parthes sur cette province.

Suréna s’empara de sept aigles romaines, ces enseignes légionnaires dont la hampe était surmontée d’une aigle en argent, et les consacra dans le temple d’Anāhitā, divinité guerrière parthe, à Ctésiphon. Cependant, Orodès, craignant l’ambition de son général victorieux, le fit exécuter en -52.

Le désastre de Crassus donna lieu à une polémique au Sénat : les uns parlaient d’une punition divine pour la rupture injustifiée de la paix, les autres y voyaient un effet de la traîtrise d’Orodès et réclamaient une guerre de revanche. Cicéron, jusque-là allié réticent du triumvirat, se joignit à ceux qui condamnaient après coup la conduite irresponsable de Crassus. À partir de 51, les Parthes menèrent une série d’incursions en Syrie romaine, sans qu’on sache s’il s’agissait d’une vraie tentative d’invasion ou de simples raids de pillage. Cicéron, en 50, dut accepter à contrecœur le proconsulat de Cilicie pour épauler Cassius, puis son successeur Bibulus qui défendaient la Syrie avec de faibles moyens contre la cavalerie parthe commandée par Pacorus, fils d’Orodès. Cicéron resta à prudente distance des Parthes : il se contenta d’envoyer un peu de cavalerie à son collègue, de veiller à la fidélité des rois alliés et de mener une petite expédition contre les montagnards du Taurus. Les Parthes avancèrent jusqu’à Antioche mais se retirèrent faute de machines de siège. Enfin, Orodès, se méfiant de voir Pacorus devenir trop puissant, le rappela à sa cour et Bibulus négocia avec le satrape Arnodapates pour mettre fin à la guerre.

La perte des enseignes légionnaires représentait une véritable humiliation et un grand déshonneur pour Rome. Auguste parvint à récupérer ces aigles en 20 av. J.-C., qui furent par la suite exposées dans le temple de Mars Ultor. L’Auguste de Prima Porta, statue d’Auguste en tenue militaire de parade, fut érigée pour commémorer l’événement : sur sa cuirasse est représentée la scène historique de la restitution d’une enseigne.

La région de Carrhes retomba sous la domination des Parthes mais la défaite romaine n’avait pas modifié l’équilibre entre les deux puissances, et n’avait pas découragé les Romains, qui reprirent plus tard les hostilités, sans jamais réussir à envahir les territoires parthes.

9 juin 721 : bataille de Toulouse.

Al Kawlani, le gouverneur Omeyade de l’Andalousie, attaque Toulouse après s’être emparé de Narbonne (719). Le duc d’Aquitaine, Eudes, bat en retraite (pour chercher des renforts) lorsqu’Al Kawlani met le siège à la ville. Trop confiant, le musulman se laisse surprendre, en plein siège, par le retour d’Eudes. L’armée musulmane est battue et lui-même tué dans la bataille.

C’est la seule victoire des Aquitains de ce temps connue avec certitude : les pertes omeyyades, qui auraient été comptées avec exactitude, s’élèvent à 3 750 morts.

Les razzias (raids militaires musulmans) se poursuivent cependant : Carcassonne et Nîmes sont prises en 725, et la ville d’Autun, pourtant très au Nord (397 km de Nîmes), est ravagée par l’un d’eux le 22 août de cette même année et ses populations sont mises en esclavage.

En 730, le gouverneur ʿAbd Ar-Raḥmān ibn ʿAbd Allāh Al-Ġāfiqiyy reconstruit une grande armée et se lance dans une expédition en terre franque, avec comme objectif principal la ville de Tours et la Basilique Saint-Martin, réputée très riche. Après quelques succès initiaux, il est arrêté par Charles Martel à la bataille de Poitiers.

9-14 juin 1667 : raid sur le Medway (2e guerre anglo-néerlandaise).

La flotte anglaise avait été réduite à cause de restrictions et ses plus grands navires avaient été désarmés, et les Néerlandais surent saisir cette occasion. Ils avaient déjà fait des plans pour une telle attaque en 1666, après la bataille des Quatre Jours, mais n’avaient pu la réaliser en raison de leur défaite à la bataille de North Foreland. Le concepteur de ce plan était le grand-pensionnaire Johan de Witt. Son frère, Cornelis de Witt, accompagnait la flotte pour superviser l’opération. Des négociations de paix avaient déjà commencé, à Bréda, depuis le mois de mars 1667, mais le roi Charles II d’Angleterre retardait le processus de paix, espérant améliorer sa situation grâce à l’aide secrète des Français, aussi de Witt pensait qu’il fallait finir vite la guerre sur une victoire décisive, ce qui conduirait bien sûr à des conditions de paix beaucoup plus favorables. Beaucoup d’officiers de marine néerlandais avaient de sérieux doutes sur la possibilité de mener à bien une attaque si audacieuse, craignant les bancs assez traîtres de l’estuaire de la Tamise mais ils obéirent toutefois aux ordres. Les Néerlandais purent compter sur l’aide de deux pilotes anglais connaissant le fleuve, un dissident religieux nommé Robert Holland et un contrebandier ayant fui la justice anglaise.

Le , l’escadre de l’Amirauté de Rotterdam mit le cap sur l’île de Texel pour rejoindre celles des amirautés d’Amsterdam et de Frise occidentale. Ayant appris que l’Amirauté frisonne n’était pas encore prête à cause de problèmes de recrutement, l’amiral Michiel de Ruyter, qui était à la tête de la flotte, partit sans l’attendre rejoindre l’escadre de l’Amirauté de Zélande, qui connaissait les mêmes difficultés de recrutement. Ruyter partit pour la Tamise le avec 62 frégates et navires de ligne, environ 15 navires plus légers et 12 brûlots. La flotte était organisée en trois escadres : la première commandée par Ruyter lui-même, la deuxième commandée par le lieutenant-amiral Aert Jansse van Nes, et la troisième par Willem Joseph van Ghent. La troisième escadre comprenait une force spéciale de débarquement à bord de la frégate Agatha, force commandée par van Ghent lui-même et qui fut la première dans l’histoire à être spécialisée dans les opérations amphibies.

Le , le banc de brouillard dans lequel progressait la flotte se dissipa et révéla sa présence aux Anglais dans l’estuaire de la Tamise. Le , Cornelis de Witt révéla les instructions secrètes des états généraux des Provinces-Unies, écrites le , en la présence de tous les officiers d’état-major. Il y eut tant d’objections, avec comme seule contribution importante de Ruyter à la discussion un bevelen zijn bevelen (« les ordres sont les ordres »), que Cornelis, après s’être retiré dans sa cabine tard dans la nuit, écrivit dans son rapport journalier qu’il n’était pas sûr du tout que ces ordres seraient suivis. Toutefois, il s’avéra par la suite que la plupart des commandants étaient prêts à l’aventure, ayant juste donné leur opinion professionnelle afin qu’elle fut consignée dans le rapport, de manière à pouvoir blâmer les politiciens en cas de désastre. Le , il y eut une tentative de capture d’une flotte de 20 navires marchands anglais repérés sur la Tamise, mais cette tentative échoua car ces navires fuirent en direction de Gravesend.

L’attaque prit les Anglais au dépourvu. Aucune préparation sérieuse n’avait été faite contre cette éventualité, bien que des avertissements aient été donnés par le réseau d’espions anglais. La plupart des frégates étaient rassemblés en escadres à Harwich et en Écosse, laissant Londres sous la seule protection d’un petit nombre de navires. Par mesure d’économies, le duc d’York avait donné l’ordre de rendre à la vie civile plusieurs équipages, laissant seulement trois navires pour surveiller la Medway ; en compensation, l’équipage de l’un de ces trois navires, la frégate Unity, avait été porté de 40 à 60 hommes, et le nombre de navires brûlots avait été porté de un à trois. De plus, 30 sloops avaient été préparés en cas d’urgence. Sir William Coventry, le secrétaire de l’Amirauté, avait déclaré qu’un débarquement néerlandais près de Londres était hautement improbable et, qu’au mieux, ils lanceraient une attaque d’importance faible à moyenne sur une cible plus exposée, comme Harwich, ville qui avait été par conséquent fortifiée durant le printemps. Il n’y avait pas de ligne de commandement bien établie chez les Anglais, diverses autorités donnant des ordres à la hâte sans prendre la peine de se consulter entre elles auparavant. De plus, le moral des troupes anglaises était bas. N’ayant pas été payés depuis plusieurs mois, voire des années, la plupart des marins et des soldats n’étaient pas prêts à risquer leurs vies. L’Angleterre disposait seulement d’une petite armée qui était dispersée car les intentions néerlandaises n’étaient pas claires. Tout ceci explique pourquoi il n’y eut aucune mesure effective de prise alors que la flotte néerlandaise mit cinq jours à atteindre Chatham, manœuvrant prudemment à travers les bancs de sable et avançant seulement quand la marée était favorable.

Après que l’alarme eut été donnée le , le commissaire Peter Pett, responsable des chantiers navals de Chatham, semble n’avoir entrepris aucune action jusqu’au quand, en fin d’après-midi, une trentaine de navires néerlandais furent aperçus sur la Tamise, en aval de Sheerness. À ce moment seulement, il demanda l’assistance de l’Amirauté en envoyant un message pessimiste, se lamentant de l’absence d’officiers de marine qui pourraient l’aider et le conseiller. Les navires aperçus étaient ceux de l’escadre de frégates de Van Ghent. La flotte néerlandaise transportait environ un millier d’hommes de l’infanterie de marine et des débarquements furent effectués sur Canvey Island et à Sheerness. Cornelis de Witt avait donné des ordres stricts à ces hommes afin d’interdire tout pillage car les Néerlandais voulaient faire honte aux Anglais, dont les troupes avaient mis à sac Terschelling durant le raid du Vliestromm en août 1666. Néanmoins, l’équipage du capitaine Jan van Brakel ne put se contrôler et fut seulement chassé par la milice anglaise ainsi que par la menace d’une sévère punition à son retour. Van Brakel offrit de mener une attaque le jour suivant pour éviter d’être pénalisé.

Le roi Charles II donna le l’ordre au comte d’Oxford de mobiliser la milice des comtés environnant Londres ; et toutes les barges disponibles furent utilisées pour mettre en place un pont de bateaux sur la Tamise, pour que la cavalerie anglaise puisse passer rapidement d’une rive à l’autre. Sir Édouard Sprague, le célèbre vice-amiral, apprit le qu’un raid néerlandais avait été fait sur l’île de Grain, au nord du Kent, et des mousquetaires de la garnison de Sheerness furent envoyés pour enquêter.

Dans l’après-midi du , le roi donna comme instruction à l’amiral George Monck de se rendre à Chatham afin de prendre le commandement. Ce n’est que le qu’il ordonna à l’amiral Rupert d’organiser les défenses de Woolwich.

Monck se rendit tout d’abord à Gravesend où il nota, à sa grande consternation, que seuls quelques canons étaient disponibles, trop peu pour arrêter la progression néerlandaise sur la Tamise. Afin d’éviter un désastre, il ordonna à toute l’artillerie disponible de la capitale de se positionner à Gravesend. Le , il arriva à Chatham qu’il pensait trouver bien préparée pour soutenir une attaque. Il n’y trouva toutefois que 12 des 800 hommes espérés, et seulement dix sloops sur les trente qui devaient s’y trouver, les vingt autres ayant été réquisitionnés pour sécuriser les possessions personnelles des officiers. Aucune munition ni réserve de poudre n’était disponible et la chaîne qui traversait la Medway n’était pas protégée par des batteries de canons. Il ordonna immédiatement de déplacer l’artillerie de Gravesend à Chatham, ce qui prit une pleine journée à effectuer.

La flotte néerlandaise arrive à l’Île de Sheppey le et lança une attaque sur le fort de Sheerness. Le capitaine Jan van Brakel sur le Vrede navigua aussi près que possible du fort afin de l’attaquer au canon. Sir Édouard Sprague commandait les navires à l’ancre sur la Medway mais le seul capable de se défendre contre les Néerlandais était la frégate Unity qui se trouvait au fort à ce moment.

L’Unity était soutenu par des ketches et des brûlots ainsi que par les 16 canons du fort qui avaient été installés à la hâte. La frégate tira une bordée mais, quand elle fut attaquée par un brûlot néerlandais, elle se replia sur la Medway, suivie par ses navires de soutien. Les Néerlandais firent alors feu sur le fort et deux hommes furent touchés. Il s’avéra à ce moment qu’aucun chirurgien n’était présent au fort et la plupart des soldats de la garnison désertèrent. Seulement sept restèrent à leur poste mais leur position devint intenable quand 800 marins néerlandais débarquèrent à un mile de là. Après la capitulation du fort, les canons furent embarqués par les Néerlandais, qui détruisirent ensuite les installations. Spragge, quant à lui, s’échappa avec son navire en direction de Chatham où beaucoup d’officiers étaient désormais réunis ; tous donnaient des ordres contradictoires ce qui créa un état de confusion.

Le , comme son artillerie n’était toujours pas arrivée, Monck donna l’ordre à un escadron de cavalerie et à une compagnie de soldats de renforcer le château d’Upnor. Des défenses, consistant en bateaux coulés pour bloquer le passage, avaient été improvisées sur la Medway et la chaîne qui la traversait était protégée par des batteries légères. Pett proposa de couler d’autres bateaux pour protéger le chenal en aval de la chaîne. Cette fois-ci, quatre gros navires de guerre, qui étaient sans équipage, furent coulés ainsi que huit autres bateaux plus petits, après que la première tentative de bloquer la rivière se fut montrée insuffisante. Cette barrière de bateaux coulés était placée vers l’est de l’embouchure de la Medway et ne pouvait être couverte par l’artillerie. Monck décida alors de couler d’autres bateaux près du château d’Upnor, formant ainsi une autre barrière sur le chemin des Néerlandais s’ils avaient réussi à franchir la chaîne placée à Gillingham. Cette chaîne, placée à travers le fleuve, reposait à son point le plus bas à environ trois mètres sous l’eau, ce qui permettait le passage de navires légers. On essaya sans grand succès de la relever.

Trois navires de guerre, le Matthias, le Charles V et le Monmouth, furent placés de façon à protéger la chaîne et trois autres furent coulés pour compléter le barrage. Pett informa Monck que le Royal Charles, fleuron de la flotte anglaise, devait être remorqué plus en amont. L’ordre de le faire avait d’ailleurs été donné dès le mais cela n’avait toujours pas été effectué. Monck refusa tout d’abord d’affecter à cette tâche quelques-uns de ses sloops, déjà très peu nombreux, car il en avait besoin pour transporter des vivres et du matériel. Quand Monck trouva finalement un capitaine de navire prêt à accomplir la tâche, Pett répondit qu’il était trop tard car il était occupé à mettre en place les barrages de navires et qu’il ne pouvait trouver aucun pilote prêt à prendre un tel risque. Pendant ce temps, les premières frégates néerlandaises étaient arrivées et avaient déjà commencé à dégager deux des bateaux coulés afin d’ouvrir un passage comme la nuit tombait.

Le , l’escadre de van Ghent s’avança sur la Medway, attaquant les défenses de la chaîne. La frégate Unity fut prise par un assaut du capitaine van Brakel et le brûlot Pro Patria brisa alors la chaîne (ou, selon quelques historiens qui ne font pas confiance à cette traditionnelle et spectaculaire version des événements, passa simplement au-dessus). Il détruisit ensuite le Matthias en l’incendiant pendant que deux autres brûlots, le Catharina et le Schiedam attaquaient le Charles V. Le Catharina fut coulé par une batterie côtière mais le Schiedam réussit à incendier le Charles V, l’équipage de ce navire étant capturé par van Brakel. Le Royal Charles, avec seulement 30 canons à bord et abandonné par son maigre équipage quand celui-ci vit le Matthias en train de brûler, fut alors capturé par le navire du capitaine Thomas Tobiasz, de l’escadre de Ruyter, et fut par la suite emmené aux Pays-Bas malgré la marée défavorable. Cela fut rendu possible en réduisant son tirant d’eau en l’inclinant légèrement. Seul le Monmouth réussit à s’échapper. Constatant le désastre, Monck donna l’ordre de saborder les 16 navires de guerre restants pour éviter qu’ils ne soient capturés, ce qui porta à 30 le total de bâtiments coulés délibérément par les Anglais.

Le , la panique se répandit jusqu’à Londres, une rumeur s’étant répandue selon laquelle les Néerlandais était en train de transporter une armée française pour une invasion à grande échelle, et de nombreux riches habitants fuirent la ville en emportant avec eux leurs plus précieuses possessions. La flotte néerlandaise continua à avancer jusqu’à Chatham sous le feu des canons du château d’Upnor et de trois batteries côtières. Mais les frégates néerlandaises, par leurs propres bordées, réduisirent au silence le feu adverse, au prix d’environ 40 morts et blessés. Trois des plus grands vaisseaux de la marine anglaise, déjà sabordés afin qu’ils ne puissent être pris, furent incendiés : le Loyal London, le Royal James et le Royal Oak. Les équipages anglais abandonnèrent ces navires à demi-coulés quasiment sans combattre, à la notable exception du capitaine Archibald Douglas qui refusa d’abandonner le Royal Oak et périt dans son incendie. Trois des quatre plus grands navires de guerre anglais, ainsi que plus de 75 canons, furent perdus au cours de ce raid. Le seul restant, le HMS Sovereign of the Seas, se trouvait à Portsmouth à cette époque.

Comme il craignait que la résistance anglaise ne s’affermisse, Cornelis de Witt prit, le , la décision d’arrêter l’offensive et de se replier, la flotte néerlandaise amenant en remorque le Royal Charles et l’Unity comme trophées de guerre. Cette décision évita à quatre navires de guerre anglais supplémentaires d’être sabordés bien que, ce jour-là encore, les Néerlandais brûlèrent chaque navire dont ils réussissaient à s’emparer, chaque bateau détruit leur valant une récompense. Les chantiers navals de Chatham échappèrent eux aussi à la destruction, une perte qui aurait sans doute empêché la reconstruction de la marine anglaise pour au moins dix ans. La flotte néerlandaise, après avoir célébré sa victoire, essaya de répéter son succès en attaquant d’autres ports de la côte est de l’Angleterre mais fut repoussée à chaque fois. Le , une tentative d’entrer dans la Tamise au-delà de Gravesend fut annulée quand les Néerlandais apprirent qu’un barrage de bateaux coulés avait été mis en place et que cinq navires brûlots attendaient l’attaque. Le , un corps d’infanterie de marine débarqua à Woodbridge, près d’Harwich, mais un assaut de 1 500 hommes mené sur le fort protégeant Harwich fut repoussé par sa garnison. Le , le traité de Bréda mettant fin à la guerre était signé. Comme le nota Samuel Pepys dans son journal, la flotte néerlandaise était désormais partout sur les mers du Sud de l’Angleterre sans que les Anglais ne puissent y faire quoi que ce soit.

Les dommages causés par le raid furent estimés à environ 20 000 £, en plus, du coût de remplacement des quatre grands navires de guerre qui avaient été perdus ; les pertes totales pour la marine anglaise étant au total proches des 200 000 livres. Le commissaire Peter Pett fut désigné comme bouc-émissaire, condamné à une amende de 5 000 livres et privé de sa charge, alors que ceux qui avaient ignoré ses avertissements échappèrent à tout blâme. Les navires Royal James, Royal Oak et Loyal London furent finalement sauvés et reconstruits, mais à grand coût, et, comme la ville de Londres avait refusé de partager les frais de reconstruction, le roi Charles II rebaptisa le dernier en un simple London. Pendant quelques années, la flotte néerlandaise fut la plus puissante du monde mais en 1670 le programme de reconstruction de la flotte anglaise l’avait rétabli à son ancien niveau de puissance.

Le raid sur la Medway fut un sérieux coup porté à la Couronne anglaise. Le roi Charles se sentit personnellement offensé que les Néerlandais aient attaqué alors qu’il avait désarmé une bonne partie de sa flotte et que les négociations de paix étaient en cours, alors qu’il avait lui-même volontairement retardé le processus de paix. Son ressentiment fut l’une des causes de la Troisième Guerre anglo-néerlandaise, après que l’entente secrète avec la France ait été conclue par le traité de Douvres. Au XIXe siècle, des écrivains britanniques nationalistes suggérèrent que les Néerlandais avaient demandé la paix après leurs défaites en 1666, alors qu’au contraire cela les avait rendu plus agressifs, et que seule leur attaque-surprise, qualifiée de traîtresse, leur avait permis de remporter la victoire. Le roman historique When London Burned, écrit par George Alfred Henty, en est un parfait exemple.

Le total des pertes néerlandaises au cours du raid fut de huit navires brûlots et d’environ 50 morts ou blessés. Aux Provinces-Unies, la population jubilait ; de nombreuses festivités furent organisées, et à nouveau lors du retour de la flotte au mois d’octobre, et les amiraux la commandant furent acclamés comme des héros. Ils furent récompensés par de nombreux éloges et des chaînes en or et des pensions leur furent attribuées par les états généraux ; on offrit à Ruyter, Cornelis de Witt et van Ghent de précieuses coupes dorées et émaillées dépeignant les événements. Un tableau de Cornelis de Witt nommé Le Triomphe de la mer fut peint et exposé à l’hôtel-de-ville de Dordrecht. Ce triomphalisme affiché par la faction des Witt causa le ressentiment de la faction orangiste ; quand ils perdirent le pouvoir en 1672 à l’occasion du Rampjaar, la tête de Cornelis fut solennellement découpée du tableau, après que Charles II eut pendant des années insisté pour que le tableau soit enlevé.

Le Royal Charles, au tirant d’eau trop important pour être utilisé dans les eaux côtières néerlandaises, fut mis en cale sèche de façon permanente à Hellevoetsluis afin d’être visité comme une attraction touristique, avec des visites journalières organisées pour des groupes, souvent des invités venant de pays étrangers. Après de véhémentes protestations de Charles II que ceci constituait une insulte à son honneur, les visites officielles prirent fin et le Royal Charles fut détruit en 1672. Toutefois, une partie de son tableau arrière comportant les armoiries du Royaume-Uni ainsi que la devise Dieu et mon droit est exposée encore de nos jours au Rijksmuseum d’Amsterdam.

9 juin 1800 : bataille de Montebello (Italie).

La bataille de Montebello a eu lieu le 20 prairial an VIII () près de Montebello en Lombardie. Elle opposa l’avant-garde de l’armée française, commandée par le lieutenant-général Lannes, aux troupes autrichiennes, dirigées par le Feldmarschall adjoint Ott.

À la fin du mois de mai 1800, le général Melas, qui commande les troupes autrichiennes situées en Italie du Nord, ne s’est pas encore aperçu du danger que représente pour ses arrières l’armée de réserve, commandée par Bonaparte. Le premier Consul, avec quarante mille hommes et une centaine de canons, a pourtant réussi à franchir les Alpes, par le col du Grand-Saint-Bernard, et à déboucher dans la plaine du Pô. Le 16 mai, Bonaparte s’empare d’Aoste et il entre dans Milan le 2 juin. Voulant livrer une bataille décisive, le premier Consul passe sur la rive sud du Pô le 6 juin, à Belgioioso, et conquiert la passe stratégique de la Stradella. Le 9 juin le Consul fait lire une proclamation et décide d’aller de l’avant. Il dépêche l’avant-garde du lieutenant-général Lannes vers Voghera, pour atteindre Alexandrie et devancer le rassemblement des Autrichiens ; plusieurs accrochages ont lieu.

Face à Lannes, il n’y a apparemment que les troupes du général O’Reilly, qui ne comportent que 6 000 Autrichiens, pas assez pour l’empêcher de passer. Le reste de l’armée française est empêchée de passer le Pô à cause d’une crue subite ; Lannes reçoit alors de Bonaparte l’ordre de continuer sans s’arrêter en direction de Tortone et de Voghera. Le 9 juin, l’avant-garde s’élance pour appliquer l’ordre.

Mais le 4 juin, le général Masséna a capitulé à Gênes après une résistance acharnée. Le 8 juin, le feldmarschall autrichien Ott, arrivé de Gênes grâce à la capitulation de Masséna, rejoint O’Reilly à Casteggio portant ainsi le nombre d’Autrichiens à 16 000 environ. Lannes, à la tête de ses 5 à 7 000 soldats, se heurte donc à une force presque trois fois supérieure.

Les Autrichiens marchent sur Plaisance, dans l’intention de dégager la route de Vienne. À dix heures, le général Watrin, qui commandait l’avant-garde, se heurte aux Autrichiens à Santa Giuletta ; il les repousse jusqu’à Rivetta. Ott déploie une division sur les hauteurs situées au sud de Montebello. Cette dernière dispose de plusieurs bataillons. Les dragons de Lobkowitz sont rassemblés plus au nord et, en arrière, d’autres bataillons sont stationnées à Montebello. L’armée autrichienne, décidée à stopper la progression française, domine bien la vallée et dispose d’une puissante artillerie.

Les Français attaquent Casteggio : deux bataillons du 6e de ligne se portent sur la droite pour contourner les batteries ennemies ; le général Malher, avec le 40e de ligne et le 3e bataillon du 6e léger, part sur les hauteurs ; le 22e de ligne attaque directement le village. D’abord repoussées, les troupes françaises, le 28e de ligne et la réserve commandée par Lannes à la charge, entrent dans Casteggio. Les deux cents hommes du 12e hussards ayant pu traverser le Pô chargent régulièrement, mais Casteggio change régulièrement de main. Les Français parviennent néanmoins à se replier en ordre ; il est alors 15 h 00.

À 14 h 00, la division Chambarlhac de l’aile gauche française, commandée par le général Rivaud, partie de La Stradella et progressant à marche forcée, débouche sur le champ de bataille. Cette intervention marque un tournant et décide de l’issue de la bataille. Le centre autrichien, soumis à une violente poussée, vole en éclats. Les troupes de Lannes passent en seconde ligne. Rivaud, à droite à la tête du 43e de ligne, s’empare des hauteurs, cerne et prend le château de Lordone ou Dordone. Herbin, à gauche, déborde également les Autrichiens avec le 24e léger. Le 96e de ligne, au centre, enlève définitivement Casteggio.

L’importante artillerie de Ott est aux prises avec celle de la garde des consuls. Cinq heures de combats sont nécessaires pour repousser les forces de Ott vers Montebello où ils livrent un combat acharné sans perdre de terrain. Bonaparte arrive sur le champ de bataille et lance Victor avec six bataillons sur le centre ; il prend le pont défendu par l’artillerie à mitraille aux baïonnettes. En même temps le général Geney, avec cinq bataillons et un régiment de hussards, bouscule la gauche de Ott. Rivaud avançant depuis le château de Dordone vers Montebello ferme le dispositif. Les troupes de Ott finissent par battre précipitamment en retraite jusqu’à Castelnuova, à dix kilomètres à l’ouest de Voghera.

« C’était chaud, très chaud », déclare Lannes à la fin du combat, en mettant l’accent sur la dureté de la bataille qui a duré près de onze heures. Les troupes du général Ott ont, lors de cet engagement, montré une forte pugnacité. Supérieures en nombre, elles ont failli avoir raison des Français. Bonaparte, passant par Voghera et Tortone, après avoir dispersé ses moyens, débouche le 13 juin dans la plaine de Marengo en avant d’Alexandrie, là où Melas se prépare à frapper.

Le capitaine Coignet témoigne également de l’ampleur de la victoire : « On faisait des prisonniers; on ne savait qu’en faire, personne ne voulait les conduire, et ils s’en allaient tout seuls. C’était une déroute complète. Ils ne faisaient plus feu sur nous ; ils se sauvaient comme des lapins, surtout la cavalerie, qui avait mis l’épouvante dans toute leur infanterie… Le Consul arriva pour voir la bataille gagnée et le général Lannes couvert de sang (il faisait peur), car il était partout au milieu du feu, et c’est lui qui fit la dernière charge. Si nous avions eu deux régiments de cavalerie, toute leur infanterie était prise. »

Les jeunes troupes françaises ont rivalisé avec les troupes autrichiennes plus aguerries. Les Autrichiens sont passés très près d’une victoire mais finirent par laisser trois mille hommes perdus, cinq mille prisonniers, six canons et plusieurs drapeaux aux mains des Français. Cette bataille fait partie de la construction de l’aura des troupes françaises, et donna son titre de duc de Montebello à Lannes (15 juin 1808).

Ott rallie le reste de ses troupes et rejoint Melas sous les murs d’Alexandrie.

9 juin 1862 : bataille de Port Republic (guerre de Sécession).

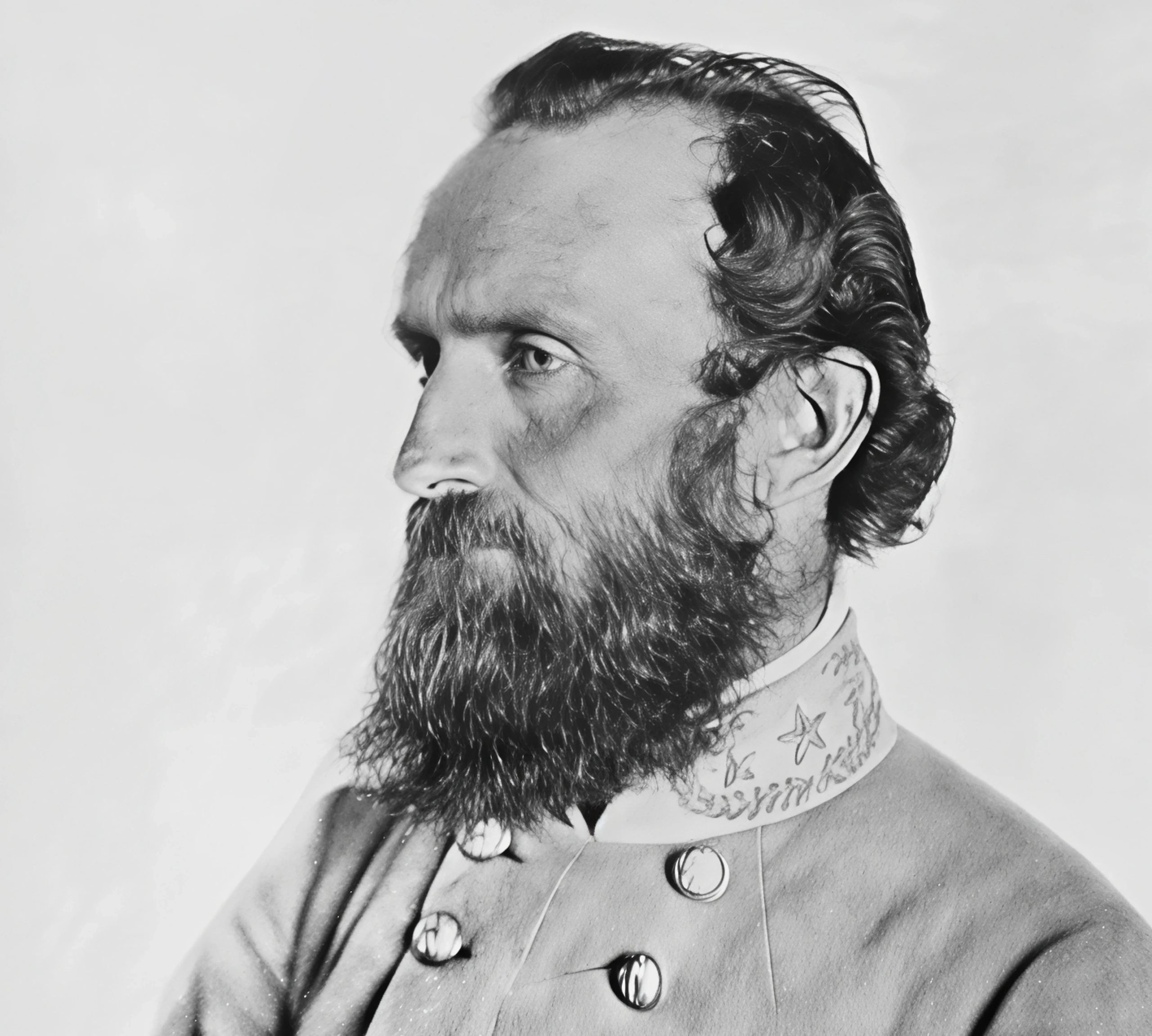

La bataille de Port Republic s’est déroulée le , dans le comté de Rockingham, Virginie, lors de la campagne de la vallée de Shenandoah menée par l’armée confédérée du major général Thomas J. « Stonewall » Jackson pendant la guerre de Sécession. Port Republic est un combat violent entre deux ennemis tout aussi déterminés et la bataille la plus sanglante que l’armée de la vallée de Jackson a livré pendant cette campagne. Ensemble, la bataille de Cross Keys (livrée le jour précédent) et celle de Port Republic sont des victoires décisives de la campagne de la vallée de Shenandoah de Jackson, obligeant les armées de l’Union à se retirer et laissant Jackson libre de renforcer le général Robert E. Lee pour la bataille des sept jours près de Richmond, Virginie.

La brigade de Winder traverse la rivière à 5 heures du matin et se déploie pour attaquer à l’est à partir des terres en contrebas. Winder envoie deux régiments (2nd Virginia et 4th Virginia) dans les bois pour flanquer la ligne de l’Union et assaillir le Coaling. Quand la principale ligne de bataille confédérée avance, elle tombe sous un tir soutenu de l’artillerie de l’Union et est rapidement clouée au sol. Les batteries confédérées sont mises en place dans la plaine mais sont surpassées en puissance de feu et forcées à se retirer sur des positions plus sures. Les brigades d’Ewell se précipitent en avant pour traverser la rivière. En voyant la force de l’artillerie de l’Union à Coaling, Jackson envoie la brigade de Richard Taylor (comprenant les fameux tigres de Louisiane) sur la droite dans les bois pour soutenir la colonne qui fait le mouvement de contournement au travers des épais taillis.

La brigade de Winder renouvelle son assaut sur la droite et le centre de l’Union, subissant de lourdes pertes. Le général Tyler déplace deux régiments du Coaling sur sa droite et lance une contre attaque, repoussant les forces confédérées sur près de 800 mètres. Pendant que cela se produit, les premiers régiments confédérés sondent les défenses du Coaling, mais sont repoussés.

Trouvant une résistance plus forte qu’escomptée, Jackson ordonne aux dernières forces d’Ewell encore au nord de Port Republic de traverser les rivières et de brûler le pont sur la North Fork. Ces renforts atteignent Winder, renforçant sa ligne et arrêtant la contre attaque de l’Union. La brigade de Taylor atteint une position dans les bois sur le Coaling et lance une attaque violente, qui emporte la colline, capturant cinq canons. Tyler répond immédiatement par une contre attaque, utilisant ses réserves. Ces régiments, lors d’un combat au corps à corps, reprennent la position. Taylor déplace un régiment à l’extrémité droite pour contourner la ligne de bataille de l’Union. L’attaque confédérée déferle pour capturer le Coaling. Cinq canons capturés sont retournés contre les restes de la ligne de l’Union. Avec la perte du Coaling, la position de l’Union le long de Lewiston Lane devient intenable, et Tyler ordonne la retraite vers 10 heures 30. Jackson ordonne une progression générale.

La brigade confédérée, fraiche, de William B. Taliaferro arrive de Port Republic et presse les fédéraux qui retraitent sur plusieurs kilomètres au nord le long de la route de Luray, faisant plusieurs centaines de prisonniers. L’armée confédérée est laissée sur le champ de bataille. Peu après midi, l’armée de Frémont commence à se déployer sur la rive ouest de South Fork, trop tardivement pour aider les troupes défaites de Tyler, et regarde, impuissant, de l’autre côté de la rivière gonflée par les pluies. Frémont déploie l’artillerie sur les hauteurs pour harceler les forces confédérées. Jackson se retire graduellement sur la route étroite dans les bois et concentre son armée aux alentours de Mt. Vernon Furnace. Jackson espère que Frémont va traverser la rivière et l’attaquer le lendemain, mais pendant la nuit Frémont se retire vers Harrisonburg.

Après les deux défaites de Cross Keys et de Port Republic, les armées de l’Union retraitent, laissant à Jackson le contrôle de la région supérieure et moyenne de la vallée de Shenandoah et libre de renforcer avec son armée Robert E. Lee devant Richmond lors de la bataille des sept jours.

9 juin 1885 : traité de Tien Tsin (Chine).

Signature du traité de paix, d’amitié et de commerce mettant fin à la guerre franco-chinoise de 1881 à 1885. La Chine abandonne à la France ses droits sur l’empire du Vietnam. La domination française sur l’Annam et le Tonkin permettra la création de l’Indochine en 1887.

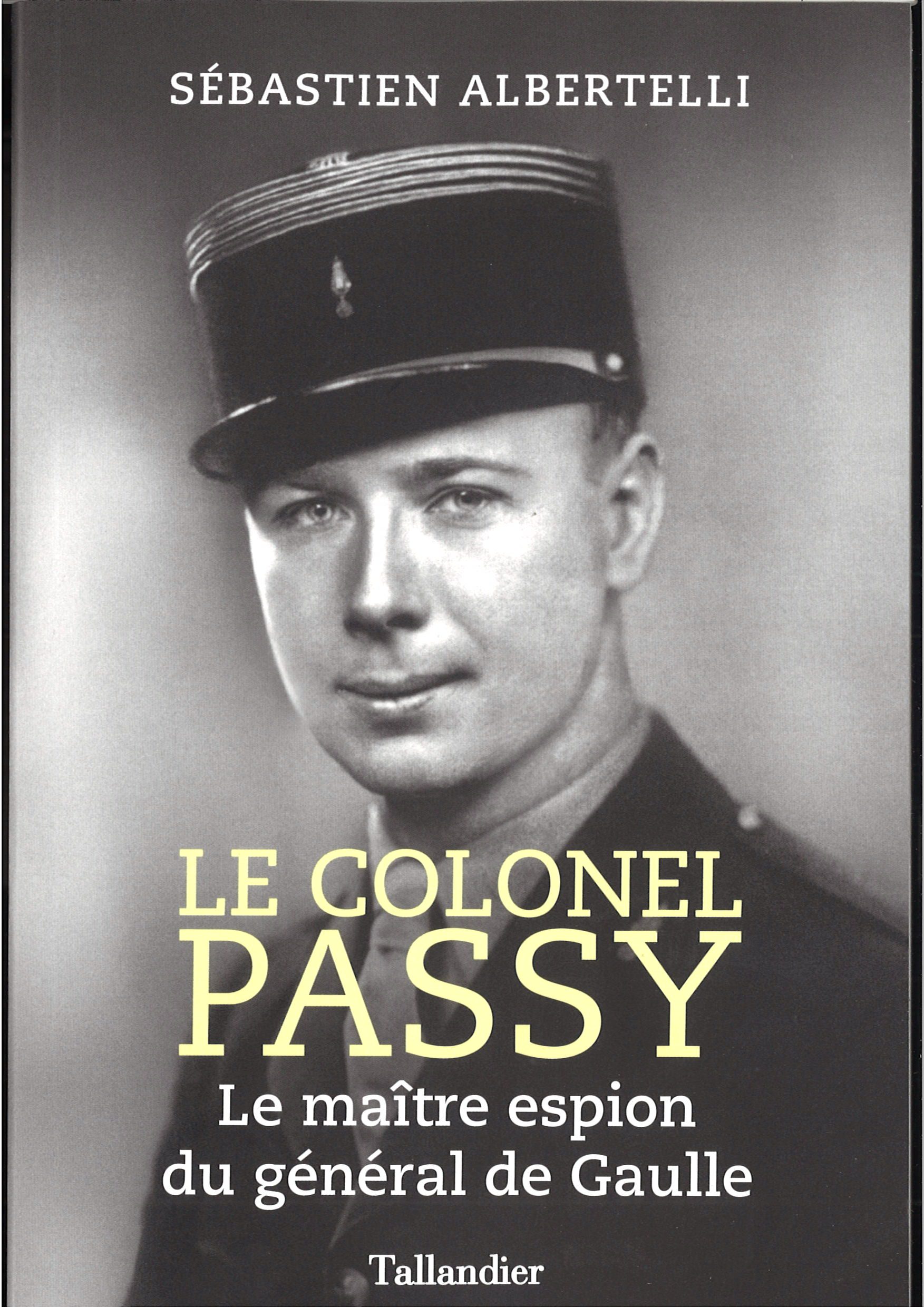

9 juin 1911 : naissance d’André Dewavrin (colonel Passy), chef des services secrets de la France libre (BCRA), compagnon de la Libération.

André Dewavrin, dit « le colonel Passy », né à Paris le 9 juin 1911.

Il s’est illustré sous le nom de Passy en créant et animant les services secrets de la France libre… Jeune capitaine d’active, polytechnicien, c’est le hasard qui le conduit en Angleterre à son retour de Narvik. Il entend parler du discours du 18 juin du général de Gaulle et décide de le rejoindre à Londres. Celui-ci lui confie la tâche de créer, à partir de rien – sans argent, sans hommes, sans compétence – un Deuxième Bureau. Il a 29 ans !

Mémoires du général de Gaulle : « Sitôt désigné il fut saisi pour sa tâche d’une sorte de passion froide… Pendant le drame quotidien que fut l’action en France, Passy tint la barque à flot contre le déferlement des angoisses, des intrigues, des déceptions… ». Il sera pour le spécialiste reconnu de la France libre, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, « l’un des 4 ou 5 hommes au côté du général de Gaulle, sans qui la France libre n’aurait pas été ce qu’elle fut… Ce jeune homme, ignorant des activités clandestines, va monter en quatre ans une machinerie des services secrets sans exemple dans notre histoire… De lui et de ses équipes ont dépendu toutes les relations entre la France libre et la Résistance intérieure française… Le BCRA (Bureau central de renseignements et d’action) va couvrir son propre pays d’une immense texture de réseaux de renseignements sans cesse décimés, toujours reconstitués, faire surgir du magma épars de bonnes volontés et d’ardeur patriotique quelque chose qui finira par ressembler à une armée secrète : la performance est sans précédent. Elle aurait été, en 40, inconcevable pour tout service secret traditionnel ».

Il est avéré que l’action du BCRA a été déterminante lors du débarquement, en retardant pendant 48 heures l’arrivée des renforts allemands vers les plages normandes.

Les mouvements intérieurs dépendaient évidemment du BCRA, duquel ils recevaient armes, ressources et instructions. On comprend que les relations entre le BCRA « londonien » et les mouvements étaient parfois empreintes d’incompréhension, voire de réserve, de la part de ces derniers qui n’appréciaient pas de perdre de leur autonomie. C’est peut-être pour cela que Passy exigeait de tous ses collaborateurs qu’ils fassent au moins une mission en France avec les risques évidents que cela comportait. Lui-même, à la stupéfaction des Anglais, se fit parachuter en 43 pour mener une grande mission avec Pierre Brossolette.

En avril 1945, de Gaulle lui demande de transformer « son » BCRA, façonné par lui pour une forme de guerre particulière, en une agence classique. En quelques mois, implacablement, il réorganise le BCRA devenu la DGER (Direction générale des études et recherches). Fin 1945 celle-ci devient le SDECE (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage), précurseur de ce que sont nos services secrets aujourd’hui.

• Grand Croix de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération – décret du 20 mai 1943

• Croix de guerre 39/45 (4 citations)

• Médaille de la Résistance

• Distinguished Service Order (GB)

• Military Cross (GB)

• Croix de Guerre norvégienne

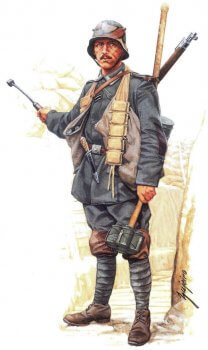

9 juin 1918 : bataille du Matz (Nord de Compiègne).

Depuis le 21 mars, Ludendorff a entamé une grande offensive à l’Ouest avec les troupes qui rentrent de Russie (capitulation de Brest-Litovsk). 3 divisions françaises sont enfoncées sur 9 km à hauteur du Matz (affluent de l’Oise) grâce aux Sturmpanzerwagen allemands A7V et à un déluge d’artillerie.

18 divisions allemandes partent à l’offensive et l’engagement de l’artillerie est énorme, 30 batteries au kilomètre, avec une grande partie d’artillerie lourde et d’obus toxiques. Le à 23 h 30, la région de Rollot (Somme) est bombardée par 29 batteries de campagne. Le plateau de Saint-Claude à Mareuil-la-Motte est bombardé.

À midi du , les Stosstruppen attaquent les positions françaises entre Montdidier (Somme) et Noyon. Ils occupent Ressons.

Le : les Allemands, malgré le pilonnage des Français avertis de l’attaque, sont à une dizaine de kilomètres de Compiègne. Oskar von Hutier a pris Ribécourt. Le soir, ils ont à Mélicocq et les troupes françaises ont dû se replier derrière l’Oise et le Matz. Mais le 9e régiment de cuirassiers perd 4 915 hommes vers Plessis-de-Roye. L’offensive bute sur la seconde ligne française, la « tranchée de Bretagne ».

Le : contre-attaque du général Charles Mangin (groupement Mangin)

- La contre-attaque est effectuée par les 129e DI, 152e DI, 165e DI et 48e DI, appuyées par 160 chars et la 1re division américaine, partant de Courcelles-Epayelles, Méry et Wacquemoulin, en direction de l’est sur un front de 10 à 12 km.

Le : les Français retrouvent leurs positions. Ludendorff arrête l’action.

Les Allemands ont engagé, du 9 au , 18 divisions pour gagner un territoire d’une douzaine de kilomètres. Les pertes dans les deux camps sont de 60 030 hommes hors de combat, 97 avions abattus et 212 canons détruits.

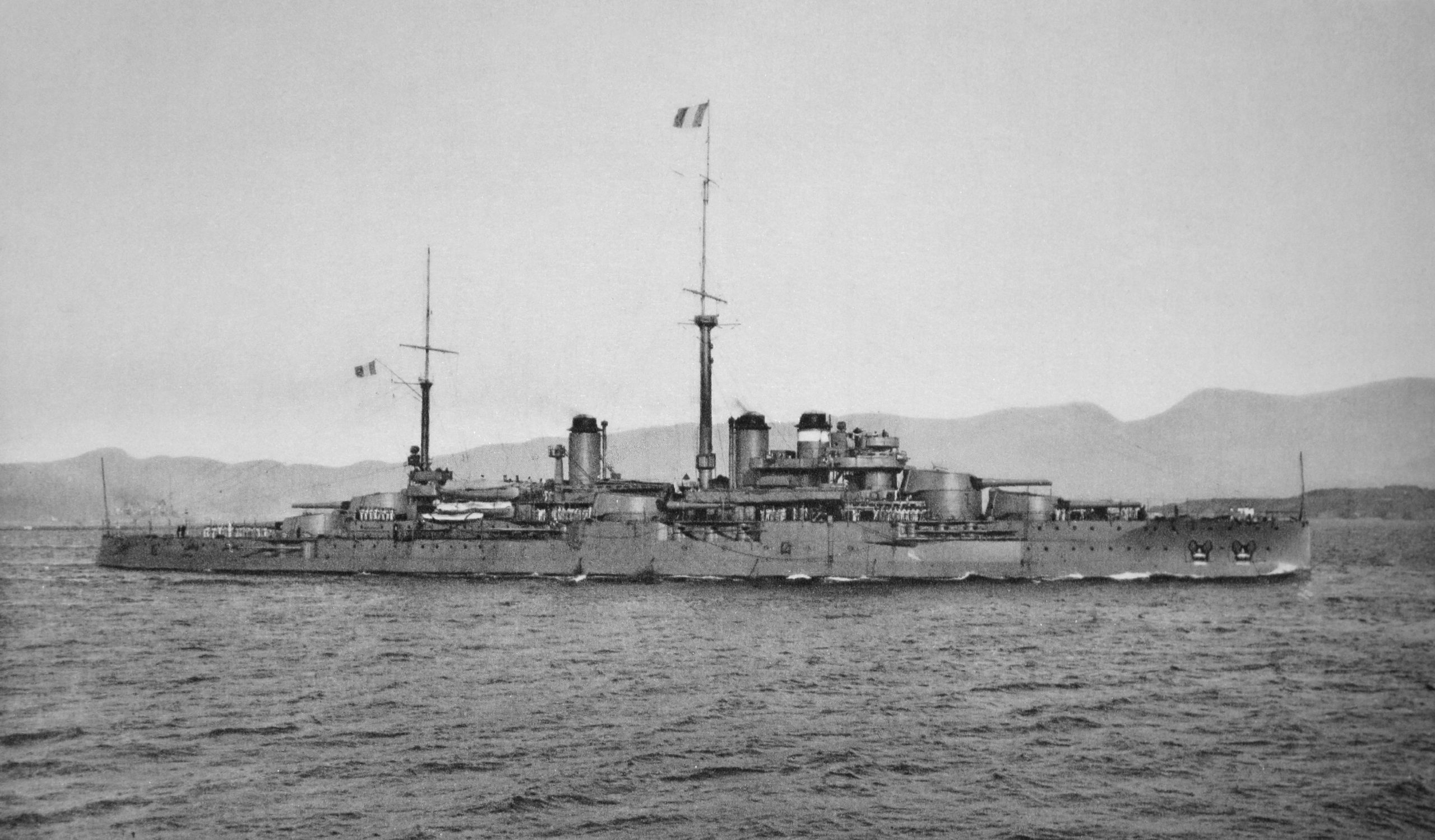

9 juin 1918 : naufrage du cuirassé austro-hongrois Szent Istvan (au large de la Croatie).

Dans la nuit, une vedette rapide lance-torpilles italienne (MAS 15) coule l’un des seuls cuirassés de la marine impériale austro-hongroise (en route vers le barrage d’Otrante). La vedette n’a jamais été repérée, encore moins inquiétée, les Austro-hongrois pensant à une attaque de sous-marin.

***

La Hongrie a « obtenu » ce navire en échange de l’important financement de cuirassé de classe Tegetthoff.

Construit à partir du et lancé le , ce navire de la Marine austro-hongroise participe à la Première Guerre mondiale.

Le 10 juin 1918, alors qu’il naviguait avec les SMS Tegetthoff et SMS Prinz Eugen vers le barrage d’Otrante, il est torpillé par la vedette rapide lance-torpilles MAS.15 de la Marine italienne : il chavire lentement, flotte quelques instants quille en l’air, puis coule moins de trois heures après l’impact de la torpille. 89 membres de l’équipage périssent lors du naufrage.

Ce nombre relativement restreint de pertes en vies humaines s’explique à la fois par la lenteur du chavirage, filmé par un officier du SMS Tegetthof, au cours duquel diverses mesures de contre ballastage ou de pointage des lourds canons furent tentées pour contrer la gîte et par le fait que, seule parmi les marines de guerre européennes de la Grande Guerre, la Marine austro-hongroise imposait que les matelots sachent nager.

L’amiral Miklós Horthy, commandant suprême de l’escadre, embarqué sur le SMS Tegetthoff crut à une attaque d’un sous-marin et hésita trop longtemps avant de se porter au secours du Szent Istvan, qui aurait peut-être pu être remorqué et échoué sur les hauts-fonds de l’île de Premuda.

L’exploit du capitaine de corvette Luigi Rizzo, commandant de la MAS 15, détermine que la date du devient officiellement la fête de la Marine en Italie. Certains propagandistes italiens, au premier rang desquels Gabriele D’Annunzio proclament que l’Italie avait enfin pris sur l’Autriche la revanche de l’humiliante défaite de Lissa en 1866.

L’épave du cuirassé n’a été découverte qu’au milieu des années 1970, retournée, au large de l’île croate de Premuda. Elle a été déclarée site protégé par le ministère croate de la Culture. La plongée occasionnelle y est formellement interdite.

Le SMS Szent István diffère principalement de ses sister-ship par sa machinerie. Il dispose de deux arbres et deux turbines alors que les autres navires de sa classe sont dotés de quatre ensembles arbre – turbine.

Les différences externes comprennent essentiellement une plate-forme construite autour de la cheminée avant et sur laquelle plusieurs projecteurs ont été installés. Autre caractéristique, le coffre du ventilateur à l’avant du grand mât a été modifié.

C’est également le seul bâtiment de cette classe qui ne dispose pas de filets anti-torpilles.

| Équipage | |

|---|---|

| Équipage | 1087 (officiers, officiers mariniers, quartiers maîtres et matelots) |

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 152 mètres |

| Maître-bau | 27,9 mètres |

| Tirant d’eau | 8,7 mètres |

| Déplacement | 19 684 tonnes |

| Propulsion | 12 chaudières Babcook & Wilcox 4 turbines à vapeur AEG-Curtis |

| Puissance | 26 400 cv |

| Vitesse | 20,4 nœuds |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement | (4 × 3) × 305 mm 12 × 150 mm 18 × 70 mm 4 tubes lance-torpilles (533 mm) |

| Rayon d’action | 4 200 miles à 10 nœuds |

| Pavillon | Autriche-Hongrie |

9 juin 1942 : mort du lieutenant-colonel Félix Broche et du capitaine Gaston Duché de Bricourt (Bir Hakeim – Libye actuelle).

Orphelin de mère, son père ayant été mobilisé en 1914 et gravement gazé, Félix Broche passe son enfance à Remoulins, dans le Gard. Appelé sous les drapeaux en 1926, il est incorporé au 22e régiment d’infanterie coloniale à Aix en Provence. Il suit les cours d’élève officier de réserve à Saint-Maixent-l’École où se trouve l’École Militaire d’Infanterie puis sert comme sous-lieutenant au 10e régiment de tirailleurs sénégalais à Tunis.

Il retourne à Saint-Maixent pour préparer les cours d’élève officier d’active, promu lieutenant le 15 mai 1929, affecté en Tunisie au 10e RTS puis au 1er RMM à Madagascar pendant trois ans. À l’issue de ces trois ans, il revient à Tunis en 1934 puis est nommé capitaine en septembre 1938 et affecté au commandement du détachement d’infanterie coloniale de Papeete. Ainsi, il arrive à Tahiti en juillet 1939.

La guerre éclate en septembre. L’année suivante, il apprend l’armistice et, ne pouvant s’y résoudre, il rallie avec enthousiasme la France Libre en même temps que les EFO. À la suite du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France Libre, Broche est nommé commandant supérieur des troupes dans le Pacifique par le général de Gaulle le et rejoint Nouméa. C’est de là que part le le corps expéditionnaire qu’il commande à destination du Moyen-Orient, qui deviendra le Bataillon du Pacifique.

Son ordonnance sera le frère de Walter Grand, William Grand, qui avait reçu le fanion du bataillon des mains de la reine Pomare le jour du départ et dans les bras duquel il agonisera, mortellement touché par un éclat d’obus, ainsi que le capitaine Gaston Duché de Bricourt, lors de la bataille de Bir Hakeim le 9 juin 1942. Il sera enterré au cimetière de Tobrouk où il repose toujours.

Il repose au cimetière de Tobrouk. Son fils, journaliste et historien, né en 1939, a écrit un remarquable Bir Hakeim en 2008.

9 juin 1942 : la corvette MIMOSA est torpillée par le U-Boot U-124.

Le FFL Mimosa était une corvette des Forces navales françaises libres, commandée par Roger Birot. Elle fut coulée le 9 juin 1942 en Atlantique nord alors qu’elle escortait le convoi allié ON 100.

Construite à Bristol pour la Royal Navy, la corvette de classe Flower est lancée le 18 juin 1941 et baptisée HMS Mimosa. Elle est transférée aux Forces navales françaises libres (FNFL) le 5 mai 1941 et conserve son nom de Mimosa. Le 23 septembre 1941, elle est affectée à la 1re division de corvettes des FNFL, rattachée aux forces d’escorte de Terre-Neuve. Le 15 octobre 1941, elle recueille 26 survivants du cargo britannique Silvercedar et 26 du cargo norvégien Ila, tous deux coulés par le sous-marin allemand U-553. Le , au sein d’une flottille FNFL composée également du sous-marin Surcouf et des corvettes Aconit et Alysse, commandée par le vice-amiral Muselier, elle participe au ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France libre et le navire reste un temps affecté à Saint-Pierre et Miquelon. Réaffecté ensuite aux escortes des convois alliés en Atlantique Nord, le navire est torpillé et coulé le 9 juin 1942 par le sous-marin allemand U-124, provoquant la mort de 65 membres d’équipage (dont 17 originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon), seuls 4 marins survécurent.

La corvette était commandée par Roger Birot qui disparut lors du torpillage.

Le Mimosa est titulaire de la médaille de la Résistance par décret du 29 novembre 1946.

CINEMA : La corvette est évoquée dans le film « Le crabe tambour » lors de l’escale du Jauréguibéry à St Pierre et Miquelon.

| Équipage | 72 |

|---|---|

| Caractéristiques techniques | |

| Longueur | 62,50 m |

| Maître-bau | 10,10 m |

| Tirant d’eau | 5,00 m |

| Déplacement | 925 t |

| Propulsion | 2 chaudières Machine à vapeur à 4 cylindres |

| Puissance | 2 750 ch |

| Vitesse | 15 nœuds (27,78 km/h) |

| Caractéristiques militaires | |

| Armement |

|

| Électronique | radar, ASDIC |

| Rayon d’action | 3 000 milles marins (5 556 km) à 15 nœuds |

| Carrière | |

| Pavillon | France |

| Indicatif | K 11 |

9 juin 1943 : arrestation du général Delestraint, chef de l’Armée secrète (Paris).

Le nom du général Charles Delestraint est inscrit au Panthéon depuis 1989. Durant la Seconde Guerre mondiale, refusant la défaite, il décide d’entrer en résistance après avoir entendu l’appel du 18 juin 1940.

Premier chef de l’Armée Secrète, créée en 1942, il est arrêté par la Gestapo à Paris le 9 juin 1943. D’abord interné au Struthof, il est tué à Dachau quelques jours avant la libération. Droit, courageux et humble, Delestraint est un Saint-Cyrien dont la carrière est à l’image de l’homme : discret mais inflexible, il laisse dans le souvenir de ceux qui l’ont croisé une forte impression faite de profondeur et d’humanité.

Une promotion de l’ESM de Saint Cyr porte son nom. Le général Delestraint est compagnon de la Libération à titre posthume.

9 juin 1944 : massacre de Tulle.

09 juin 1944. 3 jours aprés le débarquement des troupes alliées, les SS allemands effectuent 99 pendaisons à Tulle.

Au printemps 44, les actions insurrectionnelles des maquis se multiplient dans la région de Clermont-Ferrand et de Limoges. Le 7 juin, les Francs-tireurs et partisans déclenchent une opération contre la garnison allemande de Tulle qui subit des pertes sévères (entre quarante et soixante selon les sources). Le jour-même, le commandement allemand à l’ouest décide une action de grande envergure pour réprimer les maquisards et dissuader la population de les soutenir. La 189e division de réserve et tous les éléments mobiles de la 2e division blindée Waffen-SS « Das Reich » – soit environ 10 000 hommes sur 18 000 – sont alors mobilisés pour mener une entreprise d’ « intimidation » (Abschreckung) contre la ville. Selon la terminologie allemande de l’époque, il s’agit de réprimer les « bandes communistes », les « groupes de résistance » et les « terroristes ».

Le 8 juin, les FTP se replient devant l’arrivée de renforts allemands lourdement armés. Ce même jour, le général d’armée Jodl, chef d’état-major opérationnel de la Wehrmacht, reproche à l’état-major du commandant à l’ouest son manque de fermeté dans le Massif central et lui ordonne d’appliquer des mesure répressives beaucoup plus dures à l’encontre des résistants. De son côté, le général qui commandait la « Das Reich », Heinz Lammerding, partageait ce point de vue, lui qui avait servi sur le front de l’Est pendant quelques mois l’année précédente. Il recommandait d’appliquer la répression de manière radicale et préconisait la pendaison comme peine de mort infâmante dans un mémorandum en date du 5 juin 1944.

Le 9 juin, une affiche est placardée sur les murs de Tulle. Elle annonce : « 120 maquis ou leurs complices seront pendus. Leurs corps seront jetés dans le fleuve. À l’avenir, pour chaque soldat allemand qui sera blessé, trois maquis seront pendus . pour chaque soldat allemand qui sera assassiné, dix maquis ou un nombre égal de leurs complices seront pendus également ». Les troupes allemandes ont regroupé des centaines d’otages dans la manufacture d’armes de la ville. Les victimes choisies parmi ceux-ci : ce sont des hommes de 18 à 46 ans. Ils sont pendus par groupes de 10 aux balcons et aux réverbères. Sans que l’on sache avec certitude pourquoi, les pendaisons s’arrêtent après le 99e supplicié. Probablement, le fait que des blessés allemands ont été soignés à l’hôpital de la ville a-t-il pu jouer un rôle, de même que les interventions répétées de l’abbé Espinasse, l’aumônier qui assistait les condamnés.

À ce terrible bilan des 99 pendus, il faut ajouter les 20 requis garde-voies qui ont été sommairement fusillés. Enfin, 200 personnes sont déportées parmi les 360 arrêtées et internées à Limoges. 101 d’entre elles ne reviendront pas.

9 juin 1944 : le cuirassé Courbet, ancien vaisseau amiral de la Première Guerre mondiale, se prépare à sa dernière mission.

Sabordé au large des plages normandes, il doit former, avec d’autres épaves, une digue artificielle. Cette barrière protégera la plage Sword contre la houle et les courants, afin de faciliter le débarquement des troupes alliées et la consolidation de la tête de pont.

Après une nuit d’alertes aériennes, il lève l’ancre à 11 h 15, remorqué par les bâtiments Growler et Samsonia, escorté par deux corvettes canadiennes, pour rejoindre sa position face à Ouistreham. À bord, le commandant Wietzel et une cinquantaine d’hommes s’apprêtent à saborder le navire selon un plan minutieusement préparé.

Depuis plusieurs semaines, l’équipage s’est entraîné à terre et à bord pour assurer la réussite de l’opération. Des charges explosives, environ 400 livres chacune, ont été installées dans les doubles fonds du navire, prêtes à être déclenchées depuis la passerelle. Tous les ponts ont été percés et les portes étanches ouvertes pour permettre un naufrage rapide et contrôlé, le Courbet devant s’enfoncer droit afin de former une digue artificielle efficace.

La traversée se déroule dans une atmosphère tendue, sous la menace constante d’attaques aériennes, de sous-marins et de mines. Le navire évolue au milieu d’une armada alliée, témoin de l’ampleur du débarquement. Arrivé devant Luc-sur-Mer, il doit attendre la pleine mer pour accomplir sa mission, restant dans une position exposée à l’est du dispositif allié.

À 13h30, le sabordage est déclenché. Les charges explosent, le Courbet s’enfonce lentement dans l’eau, formant avec d’autres épaves une digue de près de 1 000 mètres à 1 500 mètres de la côte, protégeant efficacement la plage Sword contre la houle et les courants. La tourelle de DCA, encore armée, poursuit le combat contre la Luftwaffe, gênant les tentatives allemandes de neutraliser ce nouvel obstacle.

L’équipage quitte le navire à bord de radeaux, ému de fouler à nouveau le sol français après quatre ans d’exil.

Le capitaine de vaisseau Roger Wietzel, commandant du Cuirassé Courbet, ramassa alors un peu de terre de France pour la remettre au général de Gaulle.

Le Courbet, sabordé sur un fond peu profond, par ses superstructures restées émergées sert de repère au large d’Hermanville. Il devint un symbole, son épave surmontée du drapeau tricolore frappé de la croix de Lorraine.

Source : Romain Grand / Linkedin

9 juin 1944 : naufrage du cargo SS Tanaïs par un sous-marin britannique (plusieurs centaines de morts).

Le SS Tanaïs est un bateau cargo grec, construit en Grande-Bretagne. Après la défaite de la Grèce pendant la Seconde Guerre mondiale, le navire est réquisitionné par les forces de l’Axe qui occupent le pays. En 1944, un sous-marin de la Royal Navy coule le cargo au large d’Héraklion, en Crète, causant la mort de plusieurs centaines de passagers en cours de déportation : juifs et non-Juifs de Crète ainsi que des civils et prisonniers de guerre italiens. Les sources ne s’accordent pas sur le nombre de victimes et les estimations varient de 425 à 1 000 morts.

John Blumer and Co Ltd de Sunderland, en Angleterre, construisent le bateau sous le nom de Holywood à la demande de William France, Fenwick and Company of London. Le bâtiment est achevé en janvier 1907. Il s’agit d’un navire cargo à vapeur et ses propriétaires l’exploitent pour le tramping.

Stefanos Synodinos, propriétaire grec de navires, achète le bateau en 1935 ; il le rebaptise Tanaïs, du nom de la cité antique de Tanaïs, dans le delta du Don, et l’enregistre auprès du port autonome du Pirée.

Le , pendant la bataille de Crète, la Luftwaffe coule le Tanaïs dans la baie de Souda. Le bâtiment est renfloué, réparé et réquisitionné par Mittelmeer-Reederei (MMR), société sous le contrôle du Troisième Reich, qui exploite des navires cargo sur le front méditerranéen pendant la guerre. MMR utilise le Tanaïs pour transporter des passagers entre les îles Égéennes et la Grèce continentale.

Entre le 8 et le , le Tanaïs, escorté par l’UJ 2142 (chasseur de sous-marins) et les navires de garde GK 05 and GK 06, vogue depuis Héraklion vers le port du Pirée. Il transporte dans ses cales trois groupes de prisonniers : 265 juifs déportés de La Canée à l’issue d’une rafle menée les jours précédents, jusqu’à 400 non-Juifs de la résistance crétoise et entre 100 et 300 prisonniers de guerre italiens favorables à Pietro Badoglio, arrêtés après l’armistice de Cassibile. Les sources varient sur le nombre de prisonniers crétois et italiens.

Le matin du 9 juin, le sous-marin HMS Vivid repère le Tanaïs à 14 milles marins (26 km) au Nord-Ouest de l’île de Dia, aux coordonnées 35° 35′ N, 25° 11′ E. Le Vivid tire une rafale de quatre torpilles à une distance de 2 200 mètres. Deux d’entre elles touchent le Tanaïs, qui sombre en 12 secondes. Le nombre de victimes est inconnu, même s’il est présumé que la majorité des personnes à bord du navire ont péri. Selon une source, seules 14 personnes ont survécu[4] mais une autre estime qu’il y eut 41 survivants.

9 juin 1959 : lancement du premier SNLE américain USS George Washington (Groton – Connecticut).

Premier sous-marin capable de délivrer des missiles balistiques nucléaires (16 Polaris A-1) en immersion. A la même époque, les Soviétiques devaient faire surface pour tirer.

L’USS George Washington (SSBN-598), mis en service par l’US Navy, fut le premier navire du monde occidental et le premier sous-marin à propulsion nucléaire à emporter des missiles mer-sol balistiques stratégiques à charge nucléaire. Il fut la tête de série de la première classe de sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), en anglais Sub-Surface Ballistic Nuclear (SSBN) selon le code OTAN), la classe George Washington. Il fut nommé d’après le premier président des États-Unis, George Washington. Il fut le troisième bâtiment de l’US Navy à porter ce nom.

En 1955, l’Union soviétique modifie six de ses sous-marins diesel afin de leur faire emporter des missiles mer-sol balistiques stratégiques mais ils doivent remonter à la surface avant de les tirer. Dans le même temps, les États-Unis lancent le projet Jupiter MSBS, projet de missile devant être emporté par des sous-marins de plus de 10 000 tonnes.

Le projet Jupiter a deux gros défauts :

- les missiles sont propulsés par un carburant liquide hautement inflammable qui, pour cette raison, ne devait être introduit dans le corps du missile qu’avant le lancement.

- Comme les sous-marins soviétiques, les bâtiments doivent faire surface pour le lancement.

Lockheed qui est chargé de développer le missile Jupiter est prié de développer un missile plus petit et à carburant solide.

Un sous-marin nucléaire d’attaque américain l’USS Scorpion, de la classe Skipjack, est désigné pour emporter le nouveau missile Polaris A-1. Il est agrandi d’une section de 40 m juste après le kiosque.

Dès la fin du chantier et juste avant son lancement officiel, le sous-marin est rebaptisé USS George Washington (SSBN-598). Il est la tête de série de cinq sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, tous portant le nom d’un des présidents des États-Unis.

Le , alors en immersion au large de cap Canaveral (Floride), l’USS George Washington lance coup sur coup deux missiles Polaris A-1 à plus de 2 400 km de distance. À la fin de cette même année, il entreprend sa première mission opérationnelle avec 16 missiles Polaris A-1.

En , durant la crise de Cuba, six SNLE emportant chacun 16 Polaris sont en service dont 5 de la classe George Washington.

La fiabilité globale du Polaris A-1 n’est que de 25 % : en effet le lanceur lui-même a un taux de fiabilité de 50 % ou moins, et l’ogive W47Y1 de 600 kilotonnes l’armant a été estimée à une chance sur deux d’initier une explosion nucléaire en cas de besoin ; lors de tests en 1966, il y a eu trois échecs sur quatre.

Au début des années 1980, ses tubes lance-missiles sont démantelés à la suite de l’accord SALT 1. Le sous-marin est transformé en sous-marin nucléaire d’attaque et renommé SSN-598. Il a été décommissionné le 24 janvier 1985.

9 juin 1965 : bataille de Dong Xoai (Vietnam).

La bataille de Dong Xoai (en vietnamien : Trận Đồng Xoài) fut un des engagements majeurs de l’offensive communiste vietnamienne de l’été 1965, pendant la guerre du Viêt Nam. Elle eut lieu dans la province de Phước Long, au Sud-Viêt Nam, du 9 au .

En 1964, le général Nguyen Khanh prit le contrôle du gouvernement du Sud-Viêt Nam après que le général Duong Van Minh ait été renversé par un coup d’État militaire.

Si le général Khanh fut capable de prendre le contrôle de la junte militaire, en promulguant de nombreuses lois limitant les libertés des citoyens du Sud-Viêt Nam, il échoua à obtenir un réel support de la population civile. Il s’aliéna ensuite la faction catholique de son propre gouvernement en s’appuyant de plus en plus sur le mouvement bouddhiste pour conserver le pouvoir. En conséquence, le , le général Khanh fut renversé et forcé de s’exiler.

L’instabilité politique de Saïgon donna aux dirigeants nord-vietnamiens d’Hanoi une occasion de relancer leurs opérations militaires au Sud-Viêt Nam. Ils estimaient en effet que le gouvernement du Sud serait capable de se maintenir grâce à sa puissance militaire, qui lui permettait de combattre l’influence grandissante du Viet Cong. C’est pour cette raison que fut lancée la campagne d’été de 1965, par laquelle les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong espéraient infliger des pertes significatives à l’ARVN.

Dans la province sud-vietnamienne de Phước Long, l’offensive communiste abouti à la bataille de Dong Xoai.

Les combats pour le contrôle Dong Xoai commencèrent dans l’après-midi du , lorsque le 272e régiment du Viet Cong attaqua le poste local des forces spéciales américaines.

En réponse à cette attaque, l’état-major de l’Armée sud-vietnamienne (ARVN) détachât le 1er bataillon du 7e régiment d’infanterie pour reprendre le district de Dong Xoai. Ce bataillon arriva sur zone le , mais fut rapidement submergé par le 271e régiment du Viet Cong près de Thuận Lợi.

Plus tard dans la journée du , Dong Xoai fut reprise par le 52e bataillon de rangers sud-vietnamiens, lequel était parvenu sur zone malgré une embuscade.

Dans la journée du , les forces sud-vietnamiennes furent renforcées par l’arrivée du 7e bataillon parachutiste. Mais le jour même de leur arrivée, les parachutistes, qui recherchaient des survivants du 1er bataillon du 7e régiment d’infanterie dans la plantation d’hévéas de Thuan Loi, furent balayés par une embuscade du Viet Cong.

Le , le général américain William Westmoreland, craignant que le Viet Cong ne puisse se tailler une base d’opération dans la province du Phuoc Long, décida d’engager pour la première fois la 173e brigade aéroportée américaine dans un combat majeur.

Mais le Viet-Cong avait déjà quitté le champ de bataille, et les parachutistes américains retournèrent à leurs bases quelques jours plus tard sans avoir combattu. Les corps de 126 guérilleros vietnamiens furent retrouvés dans la localité, tandis que les pertes américano-sud-vietnamiennes s’élevaient à environ 430 tués, 180 blessés et 250 disparus.

9 juin 1973 : mort du Generalfeldmarschall Erich von Manstein.