24 février 1525 : défaite française à Pavie (Italie).

La quatrième bataille de Pavie qui se déroule le devant Pavie en Lombardie, oppose les troupes de Charles Quint à celles de François 1er, chacun à la tête de leurs armées. Charles Quint remporte la bataille et François 1er est capturé et fait prisonnier. Cet événement décisif de la sixième guerre d’Italie (1521-1526) marque la défaite des rois de France dans leur tentative de domination du Nord de l’Italie.

***

À la suite de l’échec des troupes impériales de Charles Quint en Provence en 1523, le roi de France, François 1er, suit les conseils de l’amiral Guillaume de Bonnivet qui veut reprendre le Milanais alors même que la France est isolée diplomatiquement. À l’inverse, ses conseillers, experts en stratégie militaire, comme La Trémoille et le maréchal de La Palice, conseillent au roi d’attendre avant de se lancer dans la conquête du duché de Milan.

Fin , Milan tombe aux mains des Français qui décident alors de poursuivre sur Pavie, l’ancienne capitale de Lombardie, dont le siège commence le . Pendant le siège, les hommes du roi de France occupent et pillent les nombreux monastères et villages situés hors des murs de Pavie. Fin , des renforts impériaux commandés par un noble de Bruxelles, Charles de Lannoy, premier conseiller de Charles Quint, se présentent devant Pavie et chaque camp se retranche pendant près de trois semaines.

***

À l’image du chef de l’armée impériale, le Français Charles III de Bourbon, ancien connétable de France passé au service de Charles Quint, les armées n’ont pas d’unités nationales : on parle français, espagnol, allemand et italien dans les deux camps. Il n’y a pas d’uniformes et l’historien Jean-Marie Le Gall parle d’« armées composites » et de « mosaïques ethniques ». François Ier peut compter sur sa cavalerie lourde, des chevaliers français accompagnés chacun de plusieurs archers montés. Son infanterie est majoritairement composée de mercenaires : principalement des piquiers suisses, mais aussi des lansquenets allemands et flamands des « bandes noires ».

À l’image du chef de l’armée impériale, le Français Charles III de Bourbon, ancien connétable de France passé au service de Charles Quint, les armées n’ont pas d’unités nationales : on parle français, espagnol, allemand et italien dans les deux camps. Il n’y a pas d’uniformes et l’historien Jean-Marie Le Gall parle d’« armées composites » et de « mosaïques ethniques ». François Ier peut compter sur sa cavalerie lourde, des chevaliers français accompagnés chacun de plusieurs archers montés. Son infanterie est majoritairement composée de mercenaires : principalement des piquiers suisses, mais aussi des lansquenets allemands et flamands des « bandes noires ».

L’armée impériale s’appuie essentiellement sur son infanterie composée d’Espagnols et de lansquenets allemands.

Les opposants ont recruté parmi les Italiens : des chevau-légers et des fantassins de toutes sortes, les arquebusiers étant réputés.

Les effectifs des deux armées sont difficiles à chiffrer, surtout parce que les sources contemporaines divergent. Au début de la campagne, le rapport de forces est favorable aux Français ; cela devient plus confus cinq mois plus tard.

Selon l’ambassadeur de Charles Quint à Gênes, Lope de Soria, les troupes royales ont été affaiblies par l’occupation de l’Italie : les escarmouches ont décimé ses rangs et bon nombre de soldats ont été dispersés pour tenir les villes et les points stratégiques. L’hiver a encouragé les désertions. Comme leur engagement de trois mois est arrivé à son terme, plusieurs milliers de Suisses et de Grisons sont rentrés chez eux le .

***

Dans la nuit du au , les Impériaux ouvrent une brèche dans l’enceinte française et surprennent les assiégeants. Ils sont dirigés par Charles de Lannoy, Antonio de Leiva et, dans une moindre mesure, par l’ancien connétable Charles de Bourbon. Ce dernier s’était illustré aux côtés de François 1er lors de la bataille de Marignan en 1515, mais sa disgrâce, arrangée par Guillaume Gouffier seigneur de Bonnivet, l’avait fait changer de camp. Face au danger, le même Bonnivet s’indigne à l’idée d’une retraite, proposée par les généraux les plus expérimentés ; il veut épargner au roi la honte d’une fuite. Il fait dans le conseil une harangue que Brantôme a consignée et emporte la décision du roi. Constatant ensuite les déplorables effets de son conseil et l’inutilité de ses efforts pour arracher son maître aux périls environnants, Bonnivet se précipite au milieu des bataillons ennemis et est tué. Charles de Bourbon, voyant les restes sanglants de son adversaire, se serait écrié, en détournant les yeux : « Ah ! Malheureux ! Tu es cause de la perte de la France et de moi-même ! ».

La déroute est totale. Les Français perdent environ 10 000 hommes (dont 5 000 sont des mercenaires suisses). Une grande partie des cadres de l’armée, dont Bonnivet, La Palice et le grand écuyer de France Galeazzo Sanseverino sont tués dans la bataille. Clément Marot y est blessé au bras.

Plusieurs soldats sont crédités de la capture de François 1er, en particulier le gentilhomme basque Juan de Urbieta auquel le roi se fait connaître, le français De la Mothe qui est proche du connétable de Bourbon, le vice-roi de Naples Charles de Lannoy. Mais également le comtois Jean d’Andelot, premier écuyer de Charles Quint, qui sera blessé à la joue par le roi de France au cours de l’événement. Un chevalier italien, César Hercolani, de la ville de Forlì, sera surnommé le vainqueur de Pavie. François 1er est le troisième souverain français à être capturé sur un champ de bataille.

Le prisonnier royal est embarqué à Villefranche, près de Nice, pour l’Espagne, où il est détenu par Charles Quint pendant un an en attendant le versement d’une rançon par la France et la signature d’un traité (traité de Madrid, ) l’engageant à céder ou restituer le duché de Bourgogne et le comté de Charolais, à abandonner la revendication de l’Artois et de la Flandre, enfin à renoncer à ses prétentions sur la péninsule italienne. Libéré, il laisse son épée à Charles Quint, mais ses deux fils ainés âgés de 7 et 6 ans restent détenus en Espagne. Ils sont relâchés en 1530 contre le versement de la rançon.

François 1er reste « obnubilé par le Milanais », pour lequel il entre encore deux fois en guerre.

24 février 1670 : Louis XIV décide par ordonnance la création de l’hôtel des Invalides.

Le projet de Louis XIV ne se concrétise qu’en 1670, lorsque le roi crée, par ordonnance royale du , l’hôtel des Invalides destiné aux militaires âgés, blessés ou inaptes à la guerre.

Louis XIV précise ses intentions : « Nous avons estimé qu’il n’était pas moins digne de notre pitié que de notre justice, de tirer hors de la misère et de la mendicité les pauvres Officiers et Soldats de nos Troupes, qui ayant vieilli dans le service, ou qui dans les guerres passées ayant été estropiés, étaient non seulement hors d’état de continuer à Nous en rendre, mais aussi de rien faire pour pouvoir vivre et subsister ; et qu’il était bien raisonnable que ceux qui ont exposé librement leur vie et prodigué leur sang pour la défense et le soutien de cette Monarchie […] jouissent du repos qu’ils ont assuré et passent le reste de leur jours en tranquillité ».

L’établissement, qui répond aux fonctions d’hôpital, d’hospice, de caserne et de couvent doit être exempté d’impôts. Son administration revient à un gouverneur. L’entretien des pensionnaires repose sur des prélèvements sur les revenus des prieurés et des abbayes.

L’emplacement retenu est la plaine de Grenelle, dans le quartier du Gros Caillou, alors faubourg de Paris. Louvois, secrétaire d’État à la Guerre, confie les travaux des bâtiments principaux (logements, infirmerie, réfectoire) à Libéral Bruant, architecte du roi, qui a déjà réalisé l’hospice de la Salpêtrière. Son projet, sélectionné par Louis XIV parmi huit, propose quatre corps de logis et cours intérieurs centrés autour d’une cour royale. Ce plan à cours multiples dans la tradition de l’architecture monastique et hospitalière reprend ainsi celui de l’Escurial, le palais-monastère de Philippe II d’Espagne, près de Madrid, et des hôpitaux de l’époque (la Salpêtrière, l’hospice des Incurables).

Les travaux débutent en mars 1671, la première pierre est posée le et tous les bâtiments, à l’exception de l’église et de l’infirmerie, sont achevés en février 1674 grâce à l’aide que lui apportent Louvois et ses intendants, les trois frères Camus. Durant le règne de Louis XIV, c’est le deuxième chantier en importance (coût total, près de deux millions de livres tournois après celui du château de Versailles (68 millions de livres tournois).

En octobre 1674, Louis XIV inaugure l’hôtel, qui ouvre ses portes aux premiers pensionnaires.

24 février 1744 : naissance de l’amiral russe Fiodor Fiodorovitch Ouchakov.

Fiodor Fiodorovitch Ouchakov, né le (selon le calendrier grégorien) à Bournakovo et mort le au monastère de Sanaksar, est un amiral russe. Il est aussi appelé Théodore Ouchakov ou saint Théodore l’Amiral. Amiral russe, il fut le plus illustre commandant des forces navales de la Russie impériale du XVIIIe siècle, connu pour n’avoir perdu aucune des 40 batailles auxquelles il a participé. Il est également reconnu comme l’un des artisans de la modernisation de la marine russe à cette époque. Il quitte la marine en 1807 et se retire près du monastère de Sanaksar, dans l’actuelle Mordovie, où il passe modestement ses dernières années, dans la charité et en menant une vie profondément religieuse. Il est canonisé par l’Église de Russie en 2001.

***

Sa formation militaire terminée, Fiodor Fiodorovitch Ouchakov sert à bord d’une galère de la flotte de la Baltique.

Sa formation militaire terminée, Fiodor Fiodorovitch Ouchakov sert à bord d’une galère de la flotte de la Baltique.

En 1768, il est transféré à la flottille du Don (appartenant à la Flotte de la mer d’Azov), à Taganrog (1768-1775). Il participe à la guerre russo-turque (1768-1774).

En 1780, Fiodor Fiodorovitch Ouchakov est promu au poste prestigieux de commandant en chef du navire impérial de Catherine II. Mais peu habitué aux intrigues de la Cour, il renonce rapidement à ce poste pour revenir à la marine de guerre.

Il est alors promu au commandement du navire de guerre Viktor, qui est chargé de défendre la marine marchande russe en mer Méditerranée contre les attaques de pirates britanniques.

Après la conquête de la Crimée par la Russie (1783), Fiodor Fiodorovitch Ouchakov supervise personnellement la construction de la base navale de Sébastopol et des docks de Kherson.

Au cours de la guerre russo-turque (1787-1792), il a l’occasion de montrer ses talents militaires. Ouchakov emploie avec succès de nouvelles tactiques militaires qui diffèrent de celles habituellement utilisées, et qui lui valent de remporter de nombreuses et spectaculaires victoires. Cela lui vaut d’être promu contre-amiral en avril 1789, et de prendre le commandement de la flotte de la Mer noire en 1790. À cette époque, il est remarqué par ses hommes pour sa générosité. En 1792, alors que l’arrivée des soldes de ses marins a pris du retard, il décide de payer celles-ci de sa propre proche.

En 1799, Fiodor Fiodorovitch Ouchakov est envoyé en Méditerranée afin de soutenir la campagne d’Italie du général Alexandre Souvorov. Au cours de cette expédition navale, il force les Français à se retirer des îles Ioniennes et réussit à s’emparer de Corfou, ville fortifiée.

La population locale grecque, de son côté, accueille Ouchakov en véritable libérateur. En récompense de ses mérites, il est promu Amiral la même année.

Dans le même temps, il se rend à Malte, alors assiégée par les Anglais, pour offrir son assistance, les deux pays étant alliés contre les forces napoléoniennes. Les Anglais s’inquiètent de la concurrence grandissante des forces navales russes en Méditerranée. L’offre d’assistance est donc refusée, et Nelson tente d’écarter Ouchakov en lui proposant d’aller prendre part à la campagne d’Égypte. Ouchakov recevra finalement l’ordre de se retirer.

Ouchakov bloquera également les troupes françaises dans les ports français en Italie, notamment à Gênes, il attaque également Naples et Rome.

Cependant, l’arrivée au pouvoir du Tsar Alexandre 1er de Russie change la destinée d’Ouchakov. Le nouveau Tsar sous-estime le rôle des forces navales, et n’apprécie pas les victoires d’Ouchakov à leur juste valeur. Ce dernier se voit attribuer un nouveau commandement, peu important, dans la Baltique.

En conséquence, l’amiral en démissionne en 1807 et décide de se retirer près du monastère de Sanaksar dans l’actuelle Mordovie.

Ouchakov vit à proximité du Monastère, où il dispose d’ailleurs d’une cellule monastique personnelle dans laquelle il se retire complètement à certaines périodes de l’année. Il consacre les dernières années de sa vie entièrement à l’Église et à la prière, et fait par ailleurs de généreuses donations en faveur des vétérans de la guerre et des démunis.

Fiodor Fiodorovitch décède le et est inhumé au monastère de Sanaksar, où reposait déjà son oncle Ivan Ouchakov dit Théodore de Sanaksar.

24 février 1812 : signature d’une convention militaire franco-prussienne

La Prusse accorde toutes facilités de stationnement et approvisionnement à la Grande Armée en route vers la Russie, ainsi que l’envoi d’un corps d’armée de 20 000 hommes.

24 février 1815 : mort à 49 ans de Robert Fulton, ingénieur et sous-marinier américain.

Robert Fulton, né à Little Britain le et mort à New York le , est un ingénieur, peintre, sous-marinier et inventeur américain. Considéré comme le créateur du bateau à vapeur, il fut en fait celui qui, par son talent d’ingénieur, parvint à rendre réellement opérationnel un procédé déjà connu, comme le prouvent les expériences de Denis Papin en Allemagne (1707), d’Auxiron et Jouffroy d’Abbans en France (1774), de John Fitch (1787) aux États-Unis, et de Symington (1788, 1801) en Angleterre. Ce même talent d’ingénieur l’a conduit à réaliser, en tenant compte de l’invention de David Bushnell, le premier sous-marin militaire ayant montré sa capacité à détruire.

***

Quatrième des cinq enfants de Robert Fulton et de Mary Smith, Robert Fulton naît le . Ses trois sœurs aînées sont Elizabeth, Isabella, et Mary ; Abraham est son frère cadet. Son père meurt en 1768, alors qu’il n’est âgé que de trois ans.

Cultivant son goût pour la peinture, il part, à l’âge de 17 ans, à Philadelphie, en apprentissage chez le bijoutier anglais Jeremiah Andrews, où il se fait un nom en peignant des portraits et des miniatures : il y rencontre Benjamin Franklin dont il peint le portrait.

En 1786, Fulton s’établit en Grande-Bretagne, afin d’étudier la peinture avec Benjamin West et expose ses toiles pendant des années, avant de se tourner, peu à peu, vers le dessin industriel.

De 1796 à 1797, il crée le bateau de Fitch à propulsion par hélice, et part, en 1797, pour la France, où le marquis de Jouffroy a expérimenté, en 1783, le Pyroscaphe, bateau à vapeur équipé de roues à aubes avec succès.

Le 5 floréal An VII, Fulton obtient pour dix ans l’exploitation du brevet d’importation du panorama inventé par Robert Barker en Angleterre. Il fit pour cela construire une rotonde à Paris en bordure du boulevard des Capucines où fut exposé le premier panorama français, Vue de Paris depuis les Tuileries, peint par Pierre Prévost et Delafontaine. Fulton revend ensuite ce brevet à son concitoyen James William Thayer (1763-1835) qui venait d’acquérir l’hôtel de Montmorency-Luxembourg, où il fit construire le futur passage des Panoramas, surmonté d’une double rotonde afin de monter cette attraction.

***

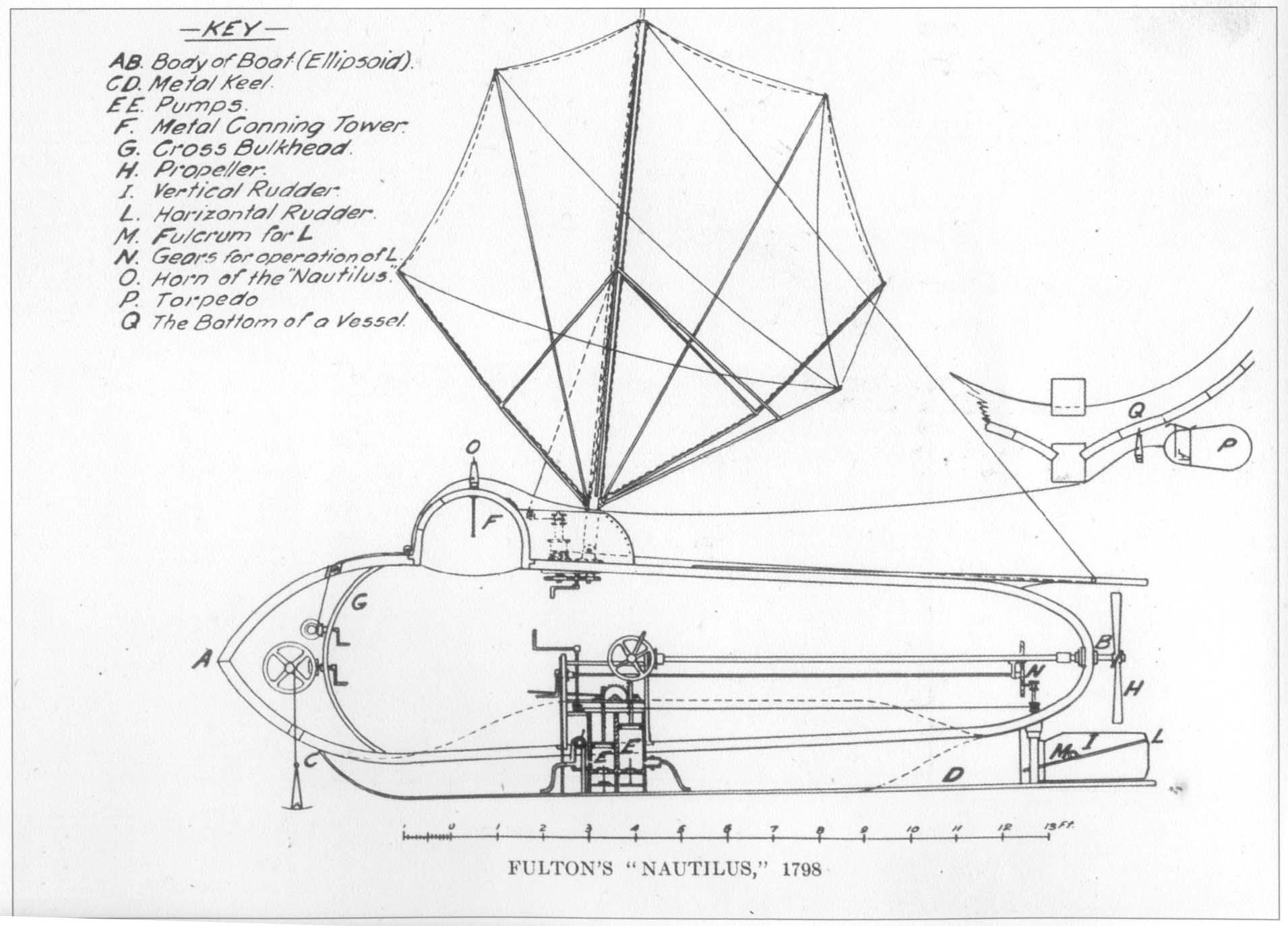

Fulton propose au Directoire, alors en guerre contre l’Angleterre, un sous-marin baptisé Nautilus. Sa proposition sera deux fois refusée parce qu’inadmissible au motif que d’autres s’en permettraient aussitôt l’usage et la guerre en viendrait à des moyens atroces. Il partira alors en Hollande pour en revenir après le coup d’État de Bonaparte et reçoit en 1800 du Premier Consul l’autorisation de construire. Si Fulton avait bénéficié des idées et des expériences de ceux qui l’avaient précédé, son Nautilus sera tellement supérieur à tous les sous marins proposés jusqu’alors que c’est bien à lui que l’on doit d’avoir démontré, prototype à l’appui, la possibilité d’utiliser des sous-marins comme bâtiments de combat. 70 ans plus tard Jules Verne reprendra le nom du Nautilus dans Vingt mille lieues sous les mers.

Après une première plongée dans la Seine à Rouen en , les essais se poursuivent au large du Havre en 1800 (an VIII), puis en 1801, au large de Camaret, à l’entrée de la rade de Brest. Au mois d’ un vieux brick est mouillé en rade de Brest. Le Nautilus le fait sauter après avoir effectué un parcours sous l’eau dans des conditions de vitesse, de maniabilité et de durée en immersion très supérieures à ce qu’avait pu réaliser David Bushnell avec The Turtle, et que Fulton avait rencontré aux États-Unis. Le Nautilus réussit à fixer convenablement sa mine et cette expérience constitue le premier exemple connu d’une destruction de bâtiment par un engin sous-marin.

Quoique concluants, ces essais n’arrivent toutefois pas à convaincre les autorités politiques et Napoléon Bonaparte, qui ne crut plus en Fulton, ni dans le Nautilus, ni dans ses bateaux à vapeur qui lui auraient pourtant peut-être permis d’envahir la Grande-Bretagne.

Fulton poursuit cependant ses études sur la propulsion à vapeur, avec le soutien de l’ambassadeur américain à Paris, Robert Livingston, que Fulton a rencontré en 1800.

Au début de l’année 1803, il teste un prototype de bateau à vapeur. C’est un échec : brisé sous le poids de la machinerie, le bateau coule. Fulton se remet au travail et construit un nouveau prototype renforcé, en répartissant la charge de la machinerie sur l’ensemble de la longueur du navire.

Le , Robert Fulton fait fonctionner le premier bateau à vapeur, sur la Seine, en présence de plusieurs membres de l’Institut : Volney, Prony, Bossut Carnot et de François-André Michaux. Pendant le premier voyage de ce prototype, un seul passager osa accompagner Fulton, le français Andrieux, qui écrivit que, pendant le voyage, Fulton lui fit part des difficultés qu’il avait trouvées en France, et rejetait sur le ministre de la Marine Decrès, ennemi de toute innovation, particulièrement opposé aux idées de Fulton, la responsabilité de l’échec qu’il avait éprouvé auprès du gouvernement français. Fulton prit son parti de ce refus, car c’était pour son pays qu’il avait travaillé et cherché au début de ses travaux. Ayant d’abord songé à offrir son invention aux États-Unis, il s’occupa donc de prendre les dispositions nécessaires pour faire adopter par son pays le système de transports, dont l’expérience venait de lui démontrer toute la valeur, en écrivant aux membres du Congrès de l’État de New York pour faire connaitre les résultats qui venaient d’être obtenus à Paris. Le Congrès dressa alors un acte public, aux termes duquel le privilège exclusif de naviguer sur toutes les eaux de cet État, au moyen de la vapeur, concédé à Livingston, par le traité de 1797, était prolongé, en faveur de Livingston et Fulton, pour un espace de vingt ans, à partir de l’année 1803. On imposait seulement aux associés la condition de produire, dans l’espace de deux ans, un bateau à vapeur faisant quatre milles à l’heure (environ 6,5 km/h), contre le courant ordinaire de l’Hudson. Dès la réception de cet acte, Livingston écrivit en Angleterre, à Boulton et Watt, pour commander une machine à vapeur, dont il donna les plans et la dimension, sans spécifier à quel objet il la destinait. On s’occupa aussitôt de construire cette machine dans les ateliers de Soho, et Fulton, qui peu de temps après, se rendit en Angleterre, put en surveiller l’exécution.

Fulton se trouvait, à cette époque, sur le point de quitter la France. Son séjour à Paris, les expériences auxquelles il continuait de se livrer sur le bateau plongeur et ses divers appareils d’attaque sous-marine, suscitaient une grande inquiétude à Londres qui s’effrayait à l’idée de voir diriger contre la marine britannique les agents de destruction que Fulton s’appliquait à perfectionner15. Lord Stanhope ayant exprimé ses craintes à la chambre des pairs, il se forma, à la suite de cette communication, une association de riches particuliers à Londres, qui se donnèrent pour mission de surveiller les travaux de Fulton. Cette association adressa, quelques mois après, un long rapport au premier ministre, lord Sidmouth. Les faits qu’il contenait engagèrent ce ministre à attirer l’inventeur en Angleterre, afin de paralyser, s’il était possible, les effets néfastes que l’Angleterre redoutait de l’emploi des machines infernales de Fulton. Un agent secret fut dépêché de Londres, qui se mit en rapport avec Fulton, et lui parla d’une récompense de 15 000 dollars en cas de succès. Fulton se laissa prendre à cette offre avantageuse, et se décida à quitter Paris. Il partit pour l’Angleterre en 1804.

Les délais, les obstacles, la mauvaise volonté qu’il rencontra partout en Angleterre finirent par faire comprendre à Fulton qu’il se trompait lourdement sur les vues du gouvernement britannique, qui ne pouvait s’intéresser au succès d’un genre d’inventions destiné, s’il pouvait réussir, à annuler toute suprématie maritime. Le but du ministère anglais était en réalité simplement, de juger d’une manière positive, la valeur des inventions de Fulton, et de lui en acheter le secret, pour les faire disparaitre. La commission nommée pour examiner son bateau plongeur, en déclara l’usage impraticable. Un projet refusé combinait deux structures où la coque d’un sloop contenait la coque cylindrique étanche de sous-marin. L’espace entre les deux coques servait de « ballast » Ce projet a été retrouvé bien plus tard alors que ce mode de construction s’était imposé. Ce qui fait aujourd’hui reconnaître que Fulton en a été l’inventeur.

Quant à ses appareils d’explosion sous-marine, on exigea qu’il en démontrât l’efficacité, en les dirigeant contre des embarcations ennemies. De nombreuses expéditions s’exécutaient, à cette époque, contre la flottille française et les bateaux plats enfermés dans la rade de Boulogne. Le 1er, Fulton s’embarqua sur un navire et vint joindre l’escadre anglaise en station devant ce port. À la faveur de la nuit, il lança deux canots munis de torpilles contre deux canonnières françaises, mais l’explosion des torpilles ne fit aucun mal à ces embarcations. Seulement, au bruit de la détonation, les matelots français se crurent abordés par un vaisseau ennemi. Voyant que l’affaire en restait là, ils rentrèrent dans le port, sans pouvoir se rendre compte des moyens que l’on avait employés pour opérer cette attaque, au milieu de l’obscurité de la nuit. Fulton se plaignit hautement que l’échec qu’il venait d’éprouver avait été concerté par les Anglais eux-mêmes, et il demanda à en fournir la preuve. Le , en présence du ministre Pitt et de ses collègues, il fit sauter, à l’aide de ses torpilles, un vieux brick danois du port de 200 tonneaux, amarré, à cet effet, dans la rade de Walmer, près de Deal, à une petite distance du château de Walmer, résidence de Pitt. La torpille contenait 170 livres de poudre. Un quart d’heure après que l’on eut fixé le harpon, la charge éclata et partagea en deux le brick, dont il ne resta au bout d’une minute que quelques fragments flottants à la surface des eaux. Malgré ce succès, ou peut-être à cause de ce succès, le ministère anglais refusa de s’occuper davantage des inventions de Fulton. On lui offrit seulement d’en acheter le secret, à condition qu’il s’engagerait à ne jamais les mettre en pratique, mais l’ingénieur américain repoussa bien loin cette proposition : « Quels que soient vos desseins, répondit-il aux agents du gouvernement chargés de lui faire cette ouverture, sachez que je ne consentirai jamais à anéantir une découverte qui peut devenir utile à ma patrie. »

Cependant, tout en s’occupant de ses inventions sous-marines, Fulton ne perdait pas de vue, pendant son séjour en Angleterre, le projet de son associé Livingston, relatif à l’établissement de la navigation par la vapeur aux États-Unis. Il s’occupa avec ardeur de la construction de l’appareil de navigation à vapeur qu’il avait commandé à l’usine de Boulton et Watt, à Soho, pour devait servir à tenter à New York, entreprise qui avait déjà échoué dans un si grand nombre de pays, s’inspirant, pour le modèle de l’appareil moteur de son bateau, des essais qui venaient d’être réalisés en Écosse, par William Symington, pour établir la navigation par la vapeur sur les canaux, demandant même une démonstration de sa Charlotte Dundas à ce dernier avant de reprendre le chemin des États-Unis.

La machine à vapeur commandée par Livingston et Fulton, en 1804, à l’usine de Boulton et Watt, terminée au mois d’, Fulton s’embarqua, à cette date, à Falmouth, pour revenir aux États-Unis pour arriver, le , à New York. Dès son arrivée, Fulton s’occupa, de concert avec son associé Livingston, de faire construire le bateau qui devait recevoir la machine à vapeur arrivée de Soho en même temps que Fulton, et leur assurer le privilège promis par le Congrès des États-Unis. Ce bateau, appelé le Clermont, du nom d’une maison de campagne que Livingston possédait sur les rives de l’Hudson, qui fut construit dans les chantiers de Charles Brown, mesurait 50 mètres de long, sur 5 de large ; il jaugeait 150 tonneaux ; le diamètre de ses roues à aubes était de 5 mètres. La force de la machine à vapeur de ce puissant bateau de rivière était de 18 chevaux. Elle était à double effet et à condenseur. Le piston avait vingt-quatre pouces anglais de diamètre et quatre pieds de course. La chaudière avait vingt pieds de longueur, sept pieds de profondeur et huit de largeur. Le Clermont était muni de deux roues de fonte, placées de chaque côté du bateau. L’appareil mécanique du Clermont montrait réalisées la plupart des dispositions qui ont été employées plus tard pour les machines de navigation fluviale.

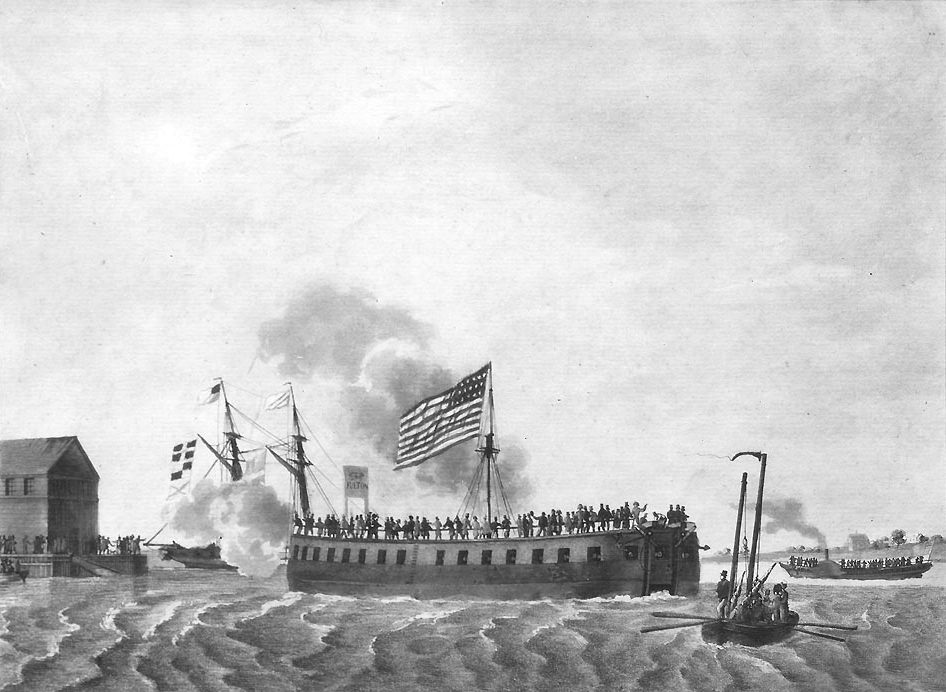

Terminé au mois d’, le Clermont sortit, le 10 du mois, des chantiers de Charles Brown, et le lendemain, à l’heure fixée pour son essai public, il fut lancé sur la rivière de l’Est. Fulton monta sur le pont de son bateau, tout entier à l’observation de son bateau, afin de reconnaître ses défauts et les moyens de les corriger. Il s’aperçut ainsi que les roues avaient un trop grand diamètre et que les aubes s’enfonçaient trop dans l’eau. En modifiant leurs dispositions, il obtint un accroissement de vitesse. Cette réparation, qui dura quelques jours, étant terminée, Livingston et Fulton firent annoncer par les journaux, que le Clermont, destiné à établir un transport régulier de New York à Albany, sur l’Hudson, situés tous les deux sur les bords de l’Hudson, distants d’environ 240 km, partirait le lendemain, 17 aout 1807, pour cette dernière ville.

L’annonce de cette première ligne commerciale régulière à vapeur aux États-Unis causa beaucoup de surprise à New York. Bien que tout le monde eut été témoin de l’essai parfait exécuté peu de jours auparavant, on ne pouvait croire encore à la possibilité d’appliquer un bateau à vapeur à un service de transports. Aucun passager ne se présenta et Fulton dut faire le voyage seul avec les quelques hommes employés à bord, mais la traversée de New York à Albany ne laissa aucun doute sur les avantages de la navigation par la vapeur. Le Clermont fit la traversée en trente-deux heures et revint en trente heures. Il marcha le jour et la nuit, ayant constamment le vent contraire, et ne pouvant se servir une seule fois des voiles dont il était muni. Parti de New York le lundi, à une heure de l’après-midi, il était arrivé le lendemain à la même heure à Clermont, maison de campagne du chancelier Livingston, située sur les bords du fleuve. Reparti de Clermont le mercredi à 9 heures du matin, il touchait à Albany à 5 heures de l’après-midi. Le trajet avait donc été accompli en trente-deux heures, ce qui donne une vitesse de deux lieues par heure (environ 10 km/h). Ainsi la condition imposée par l’acte du Congrès avait été remplie.

Il construit par la suite d’autres bateaux à vapeur, et dessine le premier navire de guerre à vapeur, une sorte de batterie flottante équipée de vingt canons (huit de chaque bord et deux « en chasse » à l’avant et à l’arrière. Ce navire, baptisé Démologos, est très original : il s’agit d’une sorte de ponton catamaran et l’unique roue à aubes de propulsion a été placée dans un puits central, pour la protéger des tirs ennemis, ce qui montre que Fulton avait conscience de la vulnérabilité des roues latérales classiques, un problème qui sera résolu avec l’adoption de l’hélice. Équipé d’un gouvernail à chaque extrémité, le Démologos est pratiquement amphidrome mais sa coque pataude et sa machine peu fiable le confinent à un rôle de défense côtière. Rebaptisé du nom de l’inventeur à la mort de ce dernier, le Démologos ne sera jamais utilisé en combat réel.

24 février 1885 : naissance de l’amiral américain Chester William Nimitz.

Chester William Nimitz, Sr. (, à Fredericksburg, Texas – dans la baie de San Francisco) est un militaire américain. Il a eu une carrière de sous-marinier et a eu des responsabilités d’officier d’état-major qui lui ont valu les étoiles de contre-amiral. Dans les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, il a été promu amiral et nommé commandant en chef de la flotte du Pacifique (CINCPAC) en décembre 1941 et commandant en chef interarmées des zones de l’océan Pacifique (CINCPOA) en avril 1942, commandements qu’il a exercés jusqu’en décembre 1945. Il a été le troisième et le plus jeune amiral de la flotte de la marine des États-Unis et a fini sa carrière comme premier chef des opérations navales de l’après-guerre.

Chester William Nimitz, Sr. (, à Fredericksburg, Texas – dans la baie de San Francisco) est un militaire américain. Il a eu une carrière de sous-marinier et a eu des responsabilités d’officier d’état-major qui lui ont valu les étoiles de contre-amiral. Dans les premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, il a été promu amiral et nommé commandant en chef de la flotte du Pacifique (CINCPAC) en décembre 1941 et commandant en chef interarmées des zones de l’océan Pacifique (CINCPOA) en avril 1942, commandements qu’il a exercés jusqu’en décembre 1945. Il a été le troisième et le plus jeune amiral de la flotte de la marine des États-Unis et a fini sa carrière comme premier chef des opérations navales de l’après-guerre.

24 février 1898 : naissance du concepteur d’avions et pilote d’essai allemand Kurt Waldemar Tank.

Kurt Waldemar Tank ( – ) est un concepteur d’avions et pilote d’essai allemand, connu pour les avions allemands Fw 190 et le Ta 152.

***

Il travaille d’abord chez Albatros Flugzeugwerke jusqu’en 1929, date à laquelle l’entreprise touchée par la crise se met en liquidation. Avec la plupart des ingénieurs, il part chez Focke-Wulf ; d’autres rejoindront le constructeur Arado en 1931.

Dès 1932, il propose le Fw 44, un petit biplan d’entrainement qui rencontre un succès immense au point d’être l’un des appareils les plus produits par la firme. Ses utilisateurs, tant militaires que civils, l’utiliserons pour la formation du personnel volant et également à des fins acrobatiques.

Alors que la Seconde Guerre mondiale se profile, il présente en 1939 le chasseur Fw 190 Würger, tout en métal, dont le prototype se dote d’un capot enveloppant particulièrement original qui optimise l’écoulement de l’air, réduisant de manière importante la traînée. Cependant, le moteur utilisé voit sa production stoppée, nécessitant le montage d’un moteur plus volumineux et contraignant Tank à revenir à une formule plus classique de capotage.

En juillet 1940, il visite les usines de Marcel Bloch à Bordeaux, où se trouve la société Bordeaux-Aéronautique, en compagnie du général Ernst Udet. Il salue la qualité des avions français.

Dès les premières missions opérationnelles du Fw 190, fin 1941, l’appareil prouve son exceptionnelle qualité en surpassant l’ensemble des chasseurs alliés de l’époque. Dès lors, Tank passe une grande partie de la guerre à améliorer cet avion dans une course effrénée contre les ingénieurs alliés afin de maintenir son niveau technologique face aux avions de l’autre camp. Ainsi, Tank crée de multiples variantes du Fw 190 pour en faire, outre son rôle initial de chasseur diurne, un chasseur nocturne et un chasseur-bombardier.

En remerciement des services rendus à l’économie de guerre du Reich, le ministère de l’Air décrète que les appareils de sa création produits par Focke-Wulf porteront désormais les initiales de Kurt Tank, soit la désignation « Ta ». De même, en janvier 1943, il sera nommé professeur honoraire à l’école technique de la ville de Brunswick.

Malgré ces honneurs, Tank s’engage dans un bras de fer avec le ministère de l’Air pour recevoir l’autorisation de monter le moteur DB603 sur le Fw 190 – moteur qui, selon ses dires, aurait donné à cet appareil le meilleur de son potentiel. Sa demande ne sera jamais satisfaite et il devra se contenter de quelques exemplaires du moteur qui seront utilisés sur des prototypes pourtant prometteurs.

En attendant cette autorisation, Tank fera monter le moteur Jumo 213 dans la dernière version de chasse du Fw 190, le Fw 190D qui, malgré ses performances, sera considéré par Tank comme une version de transition vers les appareils dotés du DB603.

Ce bras de fer se termine avec la guerre, alors même que le Ministère de l’Air accepte le montage des DB603 sur la prochaine version du Fw 190, renommée Ta 152. Si quelques Ta 152 seront bien mis en service opérationnel dans une version de haute altitude (Ta 152H), il reste doté du Jumo 213. Le Ta 152C de chasse doté du DB603, qualifié par son créateur d’apogée de la lignée Fw 190, ne sera essayé qu’au printemps 1945 et, du fait de la fin de la guerre, ne connaîtra aucune production en série.

À côté du développement de la série Fw 190, Tank s’intéresse aux appareils spécialisés dans la chasse de nuit et aux nouvelles technologies de propulsion à réaction.

Ainsi, il dessine le Focke-Wulf Ta 154, surnommé « Moskito », un chasseur de nuit biplace et bimoteur à l’équipage en tandem (un pilote et un opérateur radar). Si l’appareil montre des qualités indéniables et une facilité de production évidente du fait de sa construction en bois et en toile, il sera délaissé par le ministère de l’Air du Reich au profit de son concurrent, le Heinkel He 219, d’autant que l’usine de résine synthétique indispensable à la construction en bois a subi les bombes d’un raid ennemi.

Dans les dernières années de la guerre, il dessine son premier appareil à réaction, le Focke-Wulf Ta 183, au design et à l’équipement résolument modernes : ailes en flèche, réacteur intégré au fuselage, siège éjectable, collimateur gyroscopique, possibilité d’emport des premiers missiles air-air guidés. Cependant, la fin de la guerre empêchera l’appareil de sortir de la planche à dessin, bien que le projet fût très avancé.

Au lendemain de la guerre, comme beaucoup d’ingénieurs allemands, il continue son métier en Amérique du Sud. Le gouvernement argentin lui propose alors d’entrer à l’Instituto Aerotécnico à Córdoba, qui deviendra ensuite la Fábrica Militar de Aviones.

Kurt Tank y conçoit l’IAe Pulqui II fondé sur le projet Ta 183, mais la crise économique de 1953 empêche le projet d’aboutir. Lorsque le président Juan Peron perd le pouvoir en 1955, l’équipe des anciens de Focke-Wulf se disperse, beaucoup partant aux États-Unis.

Kurt Tank est invité en Inde où il inspire la conception du Hindustan Marut HAL HF-24, le premier avion à réaction construit dans ce pays, dont le prototype volera dès 1961 (retiré du service en 1985). Un exemplaire est exposé dans les hangars (Flugwerft Oberschleissheim) du Deutsches Museum à la sortie nord de Munich.

Kurt Tank retourne vivre à Berlin dans les années 1970.

24 février 1935 : premier vol du bombardier allemand Heinkel HE 111

Le Heinkel He 111 est un avion allemand de la Seconde Guerre mondiale construit par la société Ernst Heinkel Flugzeugwerke à Rostock, et qui vit le jour à l’époque de la renaissance clandestine de la Luftwaffe. C’est un bimoteur développé comme bombardier, mais aussi comme avion de ligne pouvant transporter dans cette version dix passagers en plus des quatre hommes d’équipage. L’expérience acquise avec le Heinkel He 70 fut déterminante pour le développement du He 111.

En vertu du traité de Versailles, l’Allemagne n’avait pas le droit à cette époque de concevoir des appareils militaires. Il fit donc sa première apparition en tant qu’avion de ligne civil, doté alors d’un fuselage dont l’avant est de configuration classique, bientôt remplacé par un nez abondamment vitré où prend place la majeure partie de l’équipage. Durant l’année 1937 plusieurs de ces He 111, sous les couleurs civiles de la Lufthansa, effectuent des survols de reconnaissance photographique au-dessus de la Grande-Bretagne, de la France et de l’URSS. Au cours de cette même année, la Luftwaffe est équipée de Heinkel He 111 B-1.

L’élégance relative du He 111 provient incontestablement de l’imposante verrière de nez et de ses ailes et sa dérive elliptiques.

Dès 1932, le ministère allemand des Transports (Reichsverkehrsministerium) demande de développer un avion de ligne pouvant aussi servir de bombardier. Le développement de la version bombardier (encore tenu secret) est prioritaire. Le , le He 111 V1 (Numéro d’usine 713, première version militaire) décolle pour son premier vol. En suit le He 111 V2 (Numéro d’usine 715) en tant que premier prototype civil. Durant les essais, différentes modifications sont effectuées, comme l’intégration de moteurs plus puissants pour obtenir une vitesse maximale plus grande demandée par la Luftwaffe

La Luftwaffe reçoit ses premiers He 111 B à la fin de l’automne 1936. À partir de mars 1937, 30 exemplaires de ce type sont engagés au combat dans la Légion Condor.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale le He 111 est employé sur tous les fronts comme bombardier moyen, mais également selon les versions comme avion de transport, avion-torpilleur, remorqueur de planeur. Il est le légendaire bombardier du Blitz (même s’il partage ce rôle avec les Dornier Do 17 et Junkers Ju 88, moins nombreux), mais connaît à ce moment des pertes sensibles lorsqu’il est confronté lors d’opérations diurnes aux Hawker Hurricane ou Supermarine Spitfire.

Il continue à être utilisé ensuite, jusqu’à la fin de la guerre, et remplit convenablement ses missions lorsqu’il est engagé dans de bonnes conditions, surtout sur le Front de l’Est où l’espace opérationnel très étendu permettait des attaques surprises et rapides. Cependant, à défaut de pouvoir lui adjoindre lors de ses sorties des chasseurs pour assurer sa défense, il devint partout préférable de l’utiliser lors d’opérations nocturnes (ce qui complique la visée des cibles, et ne le met pas à l’abri des chasseurs de nuit alliés équipés de radars, tel le Mosquito NF Mk XII). Il semble que certaines unités de bombardiers se soient tout ou partie spécialisées dans les opérations de nuit, telle la Kampfgeschwader 40.

À l’automne 1944 sa production est stoppée après la fabrication de 6 508 exemplaires, dont douze destinés à l’exploitation civile.

C’est à bord d’un He 111 (d’après certaines sources l’avion personnel d’Albert Speer) que Léon Degrelle se rendit en Espagne tout à la fin de la guerre.

Trente He 111 F-1 et cinq He 111 G-5 furent livrés à la Turquie, et en Espagne la société CASA en produisit sous le nom de CASA 2.111 jusque bien après la Seconde Guerre mondiale, avant leur retrait définitif en janvier 1975 dans ce pays. La caractéristique de cette production espagnole est l’utilisation de Rolls-Royce Merlin britanniques plus fiables et plus performants que les moteurs allemands. On peut voir quelques-uns de ces avions dans les films La Bataille d’Angleterre (1969) ; Patton (1970) ; et dans d’autres films de guerre des années 1960 et 1970… Un He 111 espagnol est exposé au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget.

24 février 1955 : premier vol du missile sol-air longue portée américain Boeing CIM-10 Bomarc.

Le Boeing CIM-10 Bomarc fut un programme de missile sol-air conjoint entre les États-Unis et le Canada afin de se protéger d’une éventuelle attaque de bombardiers de l’URSS. Il fut le premier missile surface-air à longue portée. Au sein des forces armées des États-Unis, il fut également le seul missile sol-air à être déployé par l’USAF. Tous les autres missiles sol-air sont déployés par l’armée de terre des États-Unis.

***

Le projet démarra en 1946, entre Boeing et l’USAF. Plus d’une centaine de types de lanceurs furent conçus par Boeing.

Le projet démarra en 1946, entre Boeing et l’USAF. Plus d’une centaine de types de lanceurs furent conçus par Boeing.

Comme les différents essais étaient plus que satisfaisants, l’USAF donna un contrat pour l’étude d’un missile sol-air à longue portée à charge nucléaire. Peu de temps après, le Michigan Aerospace Research Center (en) (MARC) rejoignit le projet, et le nouveau missile fut baptisé F-99 BOMARC (« F » pour fighter, « BO » pour Boeing et « MARC » pour Michigan Aerospace Research Center). Il était propulsé par un statoréacteur Marquardt RJ43.

En août 1955, l’USAF abandonnant la désignation F pour ses missiles sol-air, renomma le F-99 en IM-69. Boeing fit pression pour garder le « 99 » et le F-99 devint IM-99.

Entre 1959 et 1962, Canadair construisit 550 ensembles d’ailes, d’ailerons et de soupapes pour le Bomarc.

La première unité de l’USAF fut opérationnelle avec le IM-99 en septembre 1959 et intégrée au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord, la planification des missions d’interception étant assuré par le système informatique Semi-Automatic Ground Environment. Le mode d’opération du Bomarc était assez complexe. Le missile était stocké dans un conteneur horizontal, puis quand arrivait l’ordre de tir, la partie supérieure s’ouvrait et le missile était alors élevé en position verticale. La version A était alimentée en carburant liquide et il fallait attendre près de deux minutes pour remplir les réservoirs.

Mais dès que la technologie des carburants solides fut disponible, l’USAF demanda à Boeing de construire une nouvelle version dénommée « IM-99 B Bomarc B ».

Parce que le volume des carburants solides était moins important que celui des carburants liquides, le IM-99B a vu sa portée presque doublée, passant de 400 km à 710 km.

En juin 1963, à la suite de l’adoption d’un système de désignation des aéronefs inhabités du département de la Défense des États-Unis, le IM-99 fut rebaptisé CIM-10.

Un total de 700 missiles et 400 ogives nucléaires W40Y1 les armant sont construits pour les États-Unis.

Neuf bases dans les États-Unis contigus et deux au Canada en furent équipées. Les dernières unités furent retirées en 1972.

24 février 2011 : mort à 91 ans de Sergei Nikitich Kovalev, concepteur russe des sous-marins nucléaires soviétiques.

Il a été le concepteur en chef des sous-marins suivants : Projet 658 (nom OTAN : classe Hôtel), 658M (Hôtel II), 667A Navaga (classe Yankee), 667B (Delta I), 667BD (Delta II), 667BDR (Delta III), 667BRDM (Delta IV) et le plus célèbre projet 941 Akula (classe Typhoon ).

Il a été le concepteur en chef des sous-marins suivants : Projet 658 (nom OTAN : classe Hôtel), 658M (Hôtel II), 667A Navaga (classe Yankee), 667B (Delta I), 667BD (Delta II), 667BDR (Delta III), 667BRDM (Delta IV) et le plus célèbre projet 941 Akula (classe Typhoon ).

92 sous-marins ont été construits selon les plans de Kovalyov. Le seul sous-marin nucléaire conçu par Rubin pendant la guerre froide dont Kovalyov n’était pas le concepteur en chef était le projet 685 Plavnik (classe Mike de l’OTAN), le seul SSN du bureau.

24 février 2022 : début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.