10 juillet 138 : mort à 62 ans de l’Empereur Hadrien.

Publius Aelius Hadrianus dit Hadrien (Imperator Cæsar Traianus Hadrianus Augustus, en latin), né le à Italica (près de Séville) et mort le à Baïes, est un empereur romain de la dynastie des Antonins. Il succède à Trajan en 117 et règne jusqu’à sa mort en 138.

Empereur lettré, poète et philosophe, il rompt avec la politique expansionniste de son prédécesseur, s’attachant à pacifier et à structurer administrativement l’Empire romain tout en consolidant des frontières parfois poreuses. En 122, il fait ainsi bâtir une muraille à son nom pour marquer la limite du nord de la Bretagne romaine.

Empereur lettré, poète et philosophe, il rompt avec la politique expansionniste de son prédécesseur, s’attachant à pacifier et à structurer administrativement l’Empire romain tout en consolidant des frontières parfois poreuses. En 122, il fait ainsi bâtir une muraille à son nom pour marquer la limite du nord de la Bretagne romaine.

Hadrien s’est appliqué à poursuivre ses idéaux impériaux et ses intérêts personnels. Au cours de son règne, il visite quasiment toutes les provinces de l’Empire, encourageant le développement de la culture et subventionnant personnellement plusieurs projets. À Rome, il fait entièrement reconstruire le Panthéon et bâtit le temple de Vénus et de Rome. Fervent admirateur de la Grèce et cherchant à faire d’Athènes la capitale culturelle de l’Empire, il y ordonne la construction de nombreux temples opulents. Sa relation avec le jeune Antinoüs et la mort prématurée de celui-ci conduit Hadrien à fonder Antinoupolis, une ville en son hommage sur les rives du Nil.

Les dernières années d’Hadrien sont marquées par la maladie. Il vit la révolte de Bar Kokhba comme l’échec de son idéal panhellénique, et fait exécuter plusieurs sénateurs pour leurs prétendus complots, ce qui provoque une baisse de sa popularité. Ne parvenant pas à avoir d’enfant avec son épouse Sabine, il adopte Antonin le Pieux en 138 et le nomme héritier de l’Empire. Hadrien meurt la même année à Baïes, Antonin le faisant postérieurement diviniser malgré l’opposition du Sénat.

Les sources antiques le décrivent comme énigmatique et contradictoire, capable à la fois d’une grande générosité personnelle et d’une extrême cruauté, poussé par une curiosité insatiable ainsi que par une ambition sans limites. Edward Gibbon l’inclut parmi les « cinq bons empereurs », le qualifiant de « dictateur bienveillant ».

10 juillet 1099 : mort de Rodrigo Díaz de Vivar, dit Le Cid, chevalier mercenaire chrétien, héros de la Reconquista.

Capitaine de Sanche II le Fort, le premier roi de Castille, Rodrigo (Rodrigue) s’illustre au combat et acquiert le nom de Campeador (« vainqueur de batailles » en espagnol). À la mort de Sanche II, en 1072, il passe au service d’Alphonse VI le Brave, roi de León. En 1074, celui-ci lui donne pour épouse une parente, doña Jimena (Chimène). En 1082, banni de Castille par le roi qui craint son ambition, il est contraint à l’exil. Il se met alors au service de Yusuf al-Mutaman, l’émir houdide de Saragosse. Les musulmans, auprès desquels il combat désormais, lui donnent le titre de Sid (« seigneur » en arabe dialectal). Le 17 juin 109, il s’empare du Royaume de Valence (taïfa de Valence ou de Balansiya en arabe) où il règne jusqu’à sa mort. Son épouse Chimène, en hérite et le conserve jusqu’en 1102, date à laquelle il passe de nouveau sous domination musulmane.

Originaire d’une famille aristocratique d’Asturies-et-León, il fut le grand-père du roi García V de Navarre, par le biais de sa fille Cristina.

En dépit de sa représentation actuelle comme héros national espagnol (plus particulièrement en Castille) ou comme acteur majeur de la Reconquista, il s’est placé durant la plus grande partie de sa vie sous les ordres de différents seigneurs, chrétiens comme musulmans, tout en agissant de son propre chef et dans son propre intérêt. De ce fait, des auteurs contemporains peuvent le comparer à un mercenaire, un soldat et chef militaire professionnel marchandant ses services.

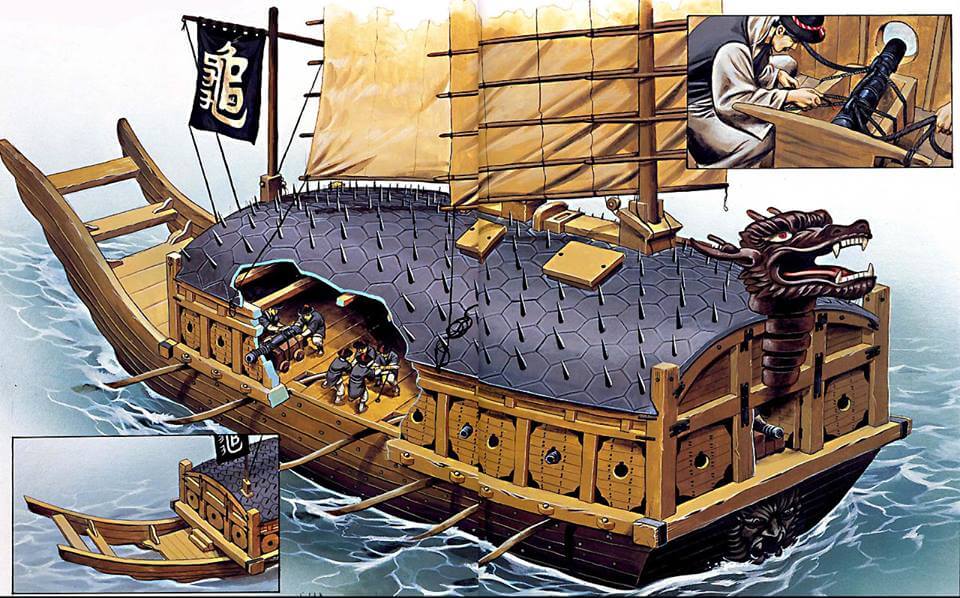

10 juillet 1592 : victoire navale de l’amiral coréen Yi Sun-sin à An Golp’o sur la flotte japonaise.

21 atake japonais sont surpris et envoyés par le fond. Parmi ces navires, figure le Nihon-Maru, navire amiral de la flotte japonaise. Ayant sauvé deux fois son pays en mettant ses qualités de courage, de compétence technique, de droiture, de hauteur de vue et de culture raffinée au service d’un patriotisme sans faille, Yi Sun-sin est considéré en Corée comme un héros national.

21 atake japonais sont surpris et envoyés par le fond. Parmi ces navires, figure le Nihon-Maru, navire amiral de la flotte japonaise. Ayant sauvé deux fois son pays en mettant ses qualités de courage, de compétence technique, de droiture, de hauteur de vue et de culture raffinée au service d’un patriotisme sans faille, Yi Sun-sin est considéré en Corée comme un héros national.

10 juillet 1690 : bataille du cap Béveziers.

La bataille du cap Béveziers, ou bataille de Beachy Head du côté britannique, est une bataille navale qui oppose une flotte française à une flotte anglo-hollandaise le pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg.

Cette bataille est la principale victoire sur mer des Français sur leurs ennemis anglais et hollandais pendant ce conflit. La flotte ennemie perd entre 7 et 11 vaisseaux au total alors que les Français n’ont aucune perte à déplorer. Toutefois, si le contrôle de la Manche tombe entre les mains des Français, l’amiral de Tourville échoue à poursuivre la flotte alliée avec suffisamment de détermination, lui permettant de se réfugier dans la Tamise.

Tourville est sévèrement blâmé de ne pas avoir su pousser son avantage et est relevé de son commandement. L’amiral britannique, le comte de Torrington — qui s’était prononcé contre le fait d’attaquer une flotte française supérieure — est lui aussi critiqué par la reine Mary et ses ministres, et passe en cour martiale. Bien qu’il ait été acquitté, Guillaume III lui fait quitter le service actif.

En , Jacques II d’Angleterre, accompagné de troupes françaises, navigue pour l’Irlande, espérant rallier les catholiques à sa cause et regagner son trône. Louis XIV a bien volontiers apporté son soutien au roi déchu, car la perspective d’une guerre en Irlande détournerait une partie des armées de Guillaume d’Orange du théâtre de la guerre qui fait, à ce moment, rage dans les Flandres.

***

Le , une flotte française de 24 vaisseaux de guerre et de navires de transports, commandée par Châteaurenault, quitte Brest pour convoyer l’aide de la France à Jacques II. Cependant, la présence de l’amiral anglais, Arthur Herbert (bientôt connu comme Lord Torrington), rend le débarquement impossible à Kinsale, et force l’amiral français à ancrer sa flotte dans la baie de Bantry, le 10 mai. Le matin suivant, l’escadre de Herbert, composée de 19 navires de ligne, approche des Français. Appréhendant parfaitement la situation, Châteaurenault ne se laisse pas encercler dans la baie et repousse les Anglais en haute mer, où il les affronte pendant quatre heures. La bataille de la baie de Bantry n’est pas décisive. Les deux flottes subissent peu de dégâts, mais la manœuvre a permis le débarquement des troupes et de leurs approvisionnements. La flotte française rentre à Brest le 18 mai.

La coalition anglo-néerlandaise a également remporté un certain succès. Le , l’amiral George Rooke transporte des troupes d’Angleterre en Irlande du Nord pour casser le siège de Londonderry. Plus tard, il débarque les forces du maréchal Arthur Herbert près de Carrickfergus et parvient à garder des communications ouvertes entre l’Angleterre et l’Irlande. Cependant, quand le secrétaire d’état Daniel Finch de Nottingham et l’amiral Edward Russell (1er comte d’Orford) élaborent les plans de l’année suivante, la puissance des forces navales est toujours en faveur de la France.

Le gros de la flotte anglaise est posté dans la Manche, sous les ordres de Torrington, mais une partie non négligeable de cette flotte, sous les ordres du vice-amiral Henry Killigrew, est en Méditerranée, occupée comme l’espère Nottingham à tenter de neutraliser l’escadre française de Toulon. Les alliés ont également une petite escadre sous les ordres du vice-amiral Cloudesley Shovell en mer d’Irlande, mais bien trop petite pour arrêter les Français, s’ils décident de prendre le commandement de la région. Au lieu de cela Louis XIV dirige sa marine contre Torrington dans la Manche.

Le mois suivant, la flotte française du comte de Tourville est rejointe à Brest par l’escadre de Toulon, qui est parvenue à se débarrasser de Killigrew au large de Cadix.

Tandis que la flotte française est inactive à Brest, les Anglais rassemblent une armée sur la côte occidentale de l’Angleterre. Le 21 juin, Guillaume d’Orange embarque ses forces à Chester à bord de 280 navires de transports. Le 24 juin, il débarque à Carrickfergus avec 15 000 hommes. Tourville, qui commande maintenant les forces combinées de la flotte du Ponant et de la flotte du Levant, quitte Brest le 23 juin. Le 30 juin, il est au large du Cap Lizard. La flotte anglaise quitte l’île de Wight où, les dix derniers jours, elle a reçu des renforts d’autres navires anglais, et d’une escadre hollandaise commandée par Cornelis Evertsen. Mais comme une grande partie de la marine royale a été détournée pour protéger des corsaires le commerce maritime, la flotte alliée ne compte finalement que 57 navires de ligne totalisant 4 153 canons tandis que la flotte de Tourville en compte 4 600.

Le 5 juillet, Torrington aperçoit les Français et évalue leurs forces à presque 80 navires de ligne. Marie II et son « Conseil des neuf » s’empressent de prendre des mesures pour la défense du pays. Carmarthen recommande le combat, de même que Nottingham et Russell, qui sont persuadés que les Français ne sont pas aussi forts que le pessimiste amiral Torrington ne l’a rapporté, et que seuls le défaitisme ou la trahison peuvent expliquer ce rapport. Devonshire est encore plus mécontent : « C’est mon devoir, Madame, de dire à Votre Majesté exactement ce que je pense sur une question de cette importance ; et je pense que Lord Torrington n’est pas un homme à qui faire confiance en ce qui concerne le destin des trois royaumes. »

Torrington annonce son intention de faire retraite devant la supériorité de la flotte française, mais l’ordre de combattre lui parvient le 9 juillet alors qu’il est au large du cap Bévéziers. Il n’a d’autre choix que d’obéir.

Chaque camp aligne une « armée navale ». Par tradition, et imitation d’une armée sur terre, elle est divisée en trois corps. Ces corps sont désignés « avant-garde », « corps de bataille » (ou « centre ») et « arrière-garde ». Chaque corps correspond à une escadre. Pour les reconnaître, chacune arbore un pavillon à sa couleur. Chez les Français, on trouve blanc pour le centre, bleu pour l’arrière-garde, blanc et bleu pour l’avant-garde. Chez les Anglais, on trouve rouge pour le centre, bleu pour l’arrière-garde et blanc pour l’avant-garde.

Chaque escadre est ensuite répartie en divisions, de 3 vaisseaux au minimum. Une armée navale doit, en théorie, regrouper 27 vaisseaux de ligne ou plus.

Les Français, sous le commandement du vice-amiral Anne Hilarion de Tourville alignent 75 vaisseaux de ligne, 6 frégates et 5 brûlots, soit 4 600 canons et 28 000 marins. L’arrière-garde, sous les ordres du vice-amiral d’Estrées, est de 23 vaisseaux, le centre, sous les ordres de Tourville, 25 vaisseaux, et l’avant-garde, de Châteaurenault, 22 vaisseaux. Tourville est sur le Soleil Royal, au milieu du corps de bataille. Ce navire est un trois-ponts, réarmé au début de la guerre avec 104 canons. Mais pour des raisons de stabilité, il n’en porte, pour cette campagne, que 98.

Les Anglais, sous les ordres du vice-amiral Arthur Herbert de Torrington, alignent une soixantaine de vaisseaux dont 22 Hollandais, soit 4 153 canons et 19 000 marins. L’avant-garde est composée des Hollandais, sous les ordres de Cornelis Evertsen, soit 22 vaisseaux de ligne mais seulement 6 de 70 canons ou plus. Le centre, sous le commandement de Herbert, compte 21 vaisseaux dont 15 de 70 canons ou plus. Enfin, l’arrière-garde, sous les ordres de Ralph Delaval, comprend 13 vaisseaux dont 9 de 70 canons ou plus. Herbert est aussi au milieu de l’escadre du centre, sur le Royal-Sovereign, 100 canons.

Les forces semblent assez équilibrées. Les avant-gardes ont chacune 22 vaisseaux et environ 1 312 à 1 374 canons. Les corps de bataille, 25 vaisseaux contre 21 et 1 568 contre 1 510 canons. La différence la plus marquée est dans les escadres bleues d’arrière-garde. Les Français alignent 23 vaisseaux contre 13 et 1 390 canons contre 912.

Pour avoir une idée de ce que représentent ces armées en ligne de bataille, en admettant que les navires soient espacés d’une encablure chacun, il faut imaginer une ligne déployée sur plus de 10 milles nautiques devant être commandée.

Le jour suivant, le 10 juillet, les deux flottes avancent en ligne. Les Hollandais, qui constituent l’avant-garde, se font encercler par l’avant-garde française. Les Anglais ne les soutiennent que mollement.

Pendant plusieurs heures, les Hollandais soutiennent un combat inégal avec un soutien minime du reste de la flotte alliée. Evertsen, qui a perdu beaucoup d’officiers dont son second, est forcé de se retirer. Deux navires hollandais coulent. Un autre, brisé et démâté, réduit à l’état de ponton, est capturé. Beaucoup d’autres sont gravement endommagés.

À la mi-journée, lors du changement de marée, les Français sont entraînés par les courants, tandis que leurs adversaires, ayant pris la précaution de mouiller leurs ancres, sont hors de portée des canons.

Les Anglo-Hollandais ont perdu 17 vaisseaux. Les Français dont la flotte est quasiment intacte, sont victorieux. Mais la victoire est loin d’être décisive. Quand la marée s’inverse de nouveau vers 21h00, les alliés dérapent leurs ancres. Tourville les poursuit mais au lieu de commander la chasse il a maintenu la ligne de bataille, ramenant la vitesse de la flotte à celle des navires les plus lents. Beaucoup, et en particulier Seignelay, estiment alors que la flotte alliée aurait pu être détruite si Tourville avait été plus entreprenant.

Torrington parvient à gagner l’embouchure de la Tamise. Dès qu’il est en sûreté dans le fleuve, il commande d’enlever toutes les bouées de navigation, rendant sa poursuite trop dangereuse.

Cette victoire française permet à Tourville de prendre le contrôle de la Manche. Toutefois, Tourville est sévèrement blâmé de ne pas avoir su pousser son avantage et est relevé de son commandement. Certains estimèrent qu’il aurait pu infliger davantage de dégâts à la flotte ennemie.

La défaite du cap Bévéziers cause une panique en Angleterre. Dans l’atmosphère de paranoïa qui règne alors, personne n’attribue la défaite aux ordres donnés. Nottingham accuse Torrington de trahison. « Je ne peux vous exprimer, » écrit Guillaume d’Orange au Grand-pensionnaire Anthonie Heinsius, « comment je suis affligé suite au désastre de la flotte. J’en suis d’autant plus profondément affecté que j’ai été informé que mes bateaux n’ont pas correctement soutenu ceux de vos domaines, et les ont laissés dans l’embarras ». Torrington est envoyé à la Tour de Londres en attendant d’être traduit devant le conseil de guerre de Chatham, mais à l’étonnement de Guillaume et de ses ministres — et au soulagement des marins anglais qui le considéraient comme un sacrifié politique — la cour l’acquitte. Il n’eut cependant plus jamais de commandement, et lorsqu’il tenta de regagner son siège à la Chambre des lords, Guillaume refusa de le voir et l’écarta.

Cette bataille est considérée comme la plus belle victoire de la marine du Roi-Soleil, alors qu’au même moment, les troupes envoyées en Irlande sont battues à la bataille de la Boyne.

10 juillet 1762 : les hussards du marquis de Chamborant détruisent les magasins de l’armée britannique.

C’est en 1761, que le marquis André-Claude de Chamborant de la Clavière âgé de 29 ans prit le commandement du Régiment qui devint Chamborant-Hussards. Le nouveau mestre de camp allait démontrer rapidement qu’il possédait toutes les qualités d’un chef d’une unité d’avant-garde.

Le 20 juillet 1761, au combat de Werlinghausen, le marquis de Chamborant charge par cinq fois un ennemi très supérieur en nombre, l’obligea à ralentir sa marche, ce qui permit aux différentes unités du corps de Rochambeau de rétablir une situation compromise. Le prince Henri de Brunswick ayant été grièvement blessé et laissé sur le terrain, le marquis de Chamborant envoya immédiatement ses deux chirurgiens le soigner, et ceci fait, ordonna de le transporter avec tous les soins et les égards possibles dans les lignes ennemies.

Le 8 juillet 1762, avec 300 hussards et 100 dragons, quittant le gros de l’armée française à Fritzlar, le marquis de Chamborant franchit les deux rivières Eder et Diemel malgré les avant-postes ennemis, dissimule sa marche durant les journées du 8, du 9, et, le 10, de grand matin, arrive devant la petite ville de Warburg, occupée par une garnison anglaise forte de 6 000 hommes.

Chamborant range la majeure partie des hussards en bataille pour intimider l’ennemi et avec le reste, enlève la boulangerie anglaise, brise les canons, saisit un convoi de munitions de guerre, puis il bat en retraite, emmenant tous les chevaux valides qu’il a pu enlever à l’ennemi.

Revenus de leur terreur, les Anglais se jettent à la poursuite, mais notre intrépide mestre de camp, dérobant habilement sa marche, leur échappe et rentre dans les lignes françaises avec son butin. Il avait parcouru plus de 90 lieues de pays, sans autre perte que 9 hussards et 6 dragons livrés à l’ennemi par des paysans. Cet exploit rendit le marquis de Chamborant et ses cavaliers populaires dans toute l’armée.

Les deux chirurgiens s’appelaient Bagien et Guérin 8 Province de Hesse, à 45 km au nord-ouest de Cassel Le maréchal de Soubise lui écrivit : « Je vous annonce, avec le plus grand plaisir, Monsieur, que le roi vient de vous faire brigadier de ses armées ; c’est la récompense de la distinction de vos anciens services et de ceux que vous avez rendus en dernier lieu en détruisant les magasins des ennemis à Warburg. Je vous en fais mon compliment de tout mon cœur ».

C’est pendant cette guerre que tous les hussards – et les Chamborant en particulier – se firent la réputation de troupes d’avant-postes. Téméraires parfois jusqu’à la folie, un peu pillards et maraudeurs, ils répandaient partout la terreur, « suivant l’ennemi pas à pas, le harcelant, l’inquiétant, éventant ses projets, épuisant ses forces en détail, détruisant ses magasins, enlevant ses convois et le forçant enfin à dépenser en défensive la puissance offensive, dont autrement il aurait tiré le plus grand avantage ».

En 1763, la paix est signée. Le marquis de Chamborant, promu brigadier des armées du roi, ramène son régiment en France.

10 juillet 1778 : à la suite du combat naval du 17 juin, le roi de France donne l’ordre au duc de Penthièvre, amiral de France, d’armer en guerre contre le Royaume-Uni.

Alors que la rébellion fait rage, depuis deux ans déjà, dans les colonies britanniques d’Amérique du Nord ; Louis XVI laisse l’initiative du premier coup de canon aux Anglais. Une escadre de la Royal Navy est envoyée, comme lors du conflit précédent, opérer sur les côtes françaises. Le 17 juin, au large de Roscoff, une petite division française de quatre navires est envoyée en reconnaissance. La frégate britannique HMS Arethusa (32 canons), détachée de la flotte britannique rejoint La Belle Poule (26), qui était rentrée d’Amérique quelques semaines plus tôt après y avoir porté le traité d’alliance franco-américain (Benjamin Franklin est resté à Paris). Cette dernière refuse de « se présenter », c’est-à-dire de se rendre. Il s’ensuit cinq heures de combat acharné, jusque tard dans la nuit. Le navire, qui n’est plus qu’un ponton sanglant entièrement dégréé, échappe à la capture, avant d’être ramené à Brest le lendemain.

Ce combat, qui s’achève par une victoire revendiquée par les deux camps, se déroule le 17 juin 1778 au large des côtes léonardes, face à la baie de Goulven. Si l’événement a, à l’époque, un retentissement considérable en France, c’est qu’il est utilisé comme casus belli par le roi Louis XVI de France pour déclarer la guerre à son cousin le roi George III du Royaume-Uni, et marque le début de l’engagement armé de la France dans la guerre d’indépendance américaine.

10 juillet 1810 : les Britanniques occupent l’Île Bourbon (La Réunion) et l’Île Maurice.

Le , pendant la Révolution, son nom devient « île de La Réunion » en hommage à la réunion des fédérés de Marseille et des gardes nationaux parisiens, lors de la marche sur le palais des Tuileries, la journée du 10 août 1792, et pour effacer le nom de la dynastie des Bourbons. Le , l’île prend le nom de Bonaparte et se retrouve en première ligne dans le conflit franco-anglais pour le contrôle de l’océan Indien.

L’abolition de l’esclavage votée par la Convention nationale le se heurte au refus de son application par La Réunion, comme par l’Isle de France (île Maurice). Une délégation accompagnée de forces militaires, chargée d’imposer la libération des esclaves, arrive à l’Île de Bourbon le pour se voir aussitôt expulsée sans ménagements. Il s’ensuit une période de troubles et de contestations du pouvoir de la métropole qui n’a plus aucune autorité sur les deux îles. Le Premier consul de la République, Napoléon Bonaparte, y maintient l’esclavage qui n’a jamais été aboli dans la pratique, avec la loi du 20 mai 1802.

Pendant les guerres napoléoniennes, lors de la campagne de Maurice, le gouverneur de l’île, le général Sainte-Suzanne, est contraint de capituler le 9 juillet 1810. L’île passe alors sous domination britannique, puis est rétrocédée aux Français lors du traité de Paris en 1814.

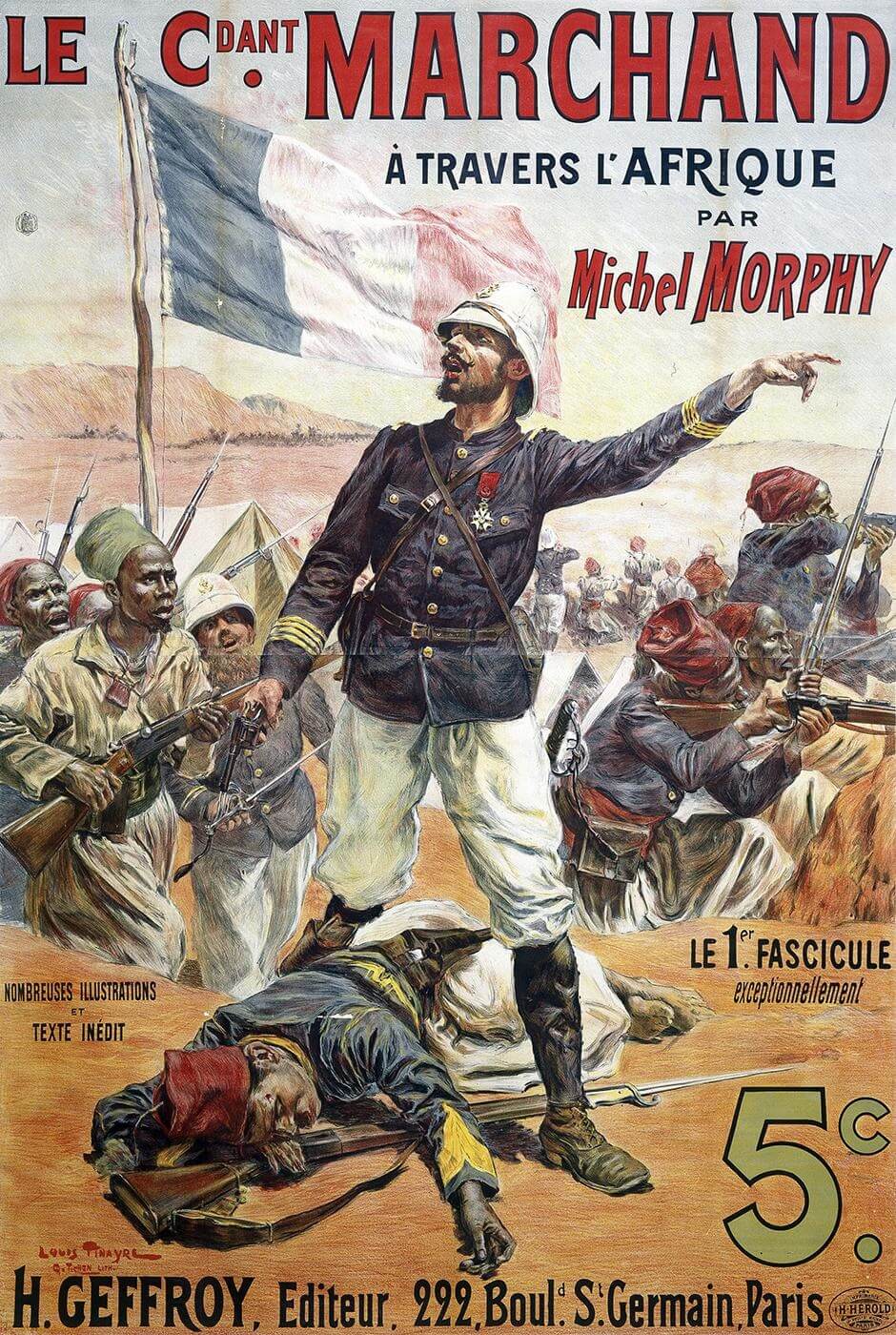

10 juillet 1898 : Marchand arrive à Fachoda (actuel Soudan du Sud).

Le , le capitaine Marchand qui commande une petite mission militaire française s’est installé dans le poste déserté de Fachoda sur le Nil, à 650 kilomètres au sud de Khartoum, la capitale du Soudan, alors aux mains des Mahdistes. Ceux-ci, informés de la présence française, décident d’y mettre fin et envoient une forte expédition de 2 000 ou 3 000 combattants qui embarquent à bord de deux vapeurs armés de canons, le Safieh et le Tewfikieh, et de sept chalands, pris en remorque par les vapeurs.

Le , les bâtiments soudanais arrivent en vue de Fachoda. Leur artillerie ouvre le feu mais elle est hors de portée. La garnison française composée de 9 officiers et sous-officiers (capitaine Albert Baratier, capitaine Charles Mangin, adjudant De Prat, sergent Bernard …) et de 120 tirailleurs sénégalais est solidement retranchée derrière les fortifications du poste qui ont été considérablement étayées. Lorsque les navires se présentent devant Fachoda, ils sont accueillis par des feux de salve précis et meurtriers (14 000 cartouches de carabines Lebel tuent 500 derviches) qui empêchent le débarquement des Derviches. Le Safieh tombe en panne juste en face du poste et les chalands qu’il tracte demeurent immobiles à ses côtés offrant des cibles si parfaites que le capitaine Charles Mangin qualifie le tir des Français d’« exécution militaire ». Le second vapeur vient au secours du premier et parvient à le dégager. Les navires battent en retraite et retournent vers Khartoum, poursuivis le long de la rive, sur quatre kilomètres, par Mangin et une section de tirailleurs afin de dissuader toute tentative de débarquement.

10 juillet 1919 : mort à 23 ans du pilote et as Jean Navarre.

Jean Navarre et son frère jumeau Pierre Navarre (1895-1916) naissent dans une famille de onze enfants, ils sont les premiers enfants d’André Navarre (1868-1942), ingénieur, industriel papetier et de Jeanne de Coëscon (1875-1949), musicienne. Très indiscipliné dans sa jeunesse, systématiquement renvoyé des collèges qu’il fréquenta, tout comme son frère Pierre Navarre, il fut confié en 1910 à un précepteur, l’abbé Barges, puis envoyé dans une pension anglaise, et de nouveau confié à l’abbé après sa fugue d’Angleterre. Lassé de ses écarts de conduite, son père le fit entrer en usine où il ne resta pas. Il fréquenta ensuite une école de mécanique d’où il fut renvoyé, puis en 1913 une école technique. Il nourrissait alors le projet d’entrer à l’École supérieure d’aéronautique, s’étant pris avec son frère jumeau d’une passion pour l’aviation naissante.

En , il entre à l’école aéronautique des frères Caudron, constructeurs d’avions, deux mois avant que la guerre n’éclate. Sous couvert de mensonges sur son âge et ses capacités de voler, il réussit alors à se faire incorporer dans l’armée, sur la base de Saint-Cyr-l’École pour y devenir pilote. Il ne possède en effet aucun brevet civil, pourtant obligatoire pour être recruté. Son apprentissage achevé à Lyon-Bron, il est affecté dans une escadrille équipée de Farman MF.7 (dit « cage à poule »), s’en fait renvoyer pour indiscipline et se retrouve à Villacoublay pour y apprendre le pilotage sur Morane-Saulnier Type L (dit « parasol »).

En , il entre à l’école aéronautique des frères Caudron, constructeurs d’avions, deux mois avant que la guerre n’éclate. Sous couvert de mensonges sur son âge et ses capacités de voler, il réussit alors à se faire incorporer dans l’armée, sur la base de Saint-Cyr-l’École pour y devenir pilote. Il ne possède en effet aucun brevet civil, pourtant obligatoire pour être recruté. Son apprentissage achevé à Lyon-Bron, il est affecté dans une escadrille équipée de Farman MF.7 (dit « cage à poule »), s’en fait renvoyer pour indiscipline et se retrouve à Villacoublay pour y apprendre le pilotage sur Morane-Saulnier Type L (dit « parasol »).

En 1915, il rejoint à Muizon, près de Reims, la première escadrille de chasse voulue par le commandant de Rose, la M.S.12 qui est commandée par le lieutenant de Bernis (Ve Armée). À bord d’un Morane-Saulnier « Parasol », avion biplace, il sillonne le ciel avec ses camarades Pelletier-Doisy (pilote), Robert (observateur) et Chambe (observateur) notamment. Le 1er 1915, avec son équipier, le sous-lieutenant Robert, il connaît son premier succès, contraignant un avion allemand à se poser dans les lignes françaises. C’est la troisième victoire aérienne française, le jour même de la première victoire de Roland-Garros (2e victoire aérienne française) qui expérimente alors dans son monoplace le tir à travers l’hélice. Il est nommé sergent et reçoit la médaille militaire. Au cours du même mois, il remportera 6 victoires, dont 2 seulement seront homologuées. L’escadrille sera équipée de quelques Morane-Saulnier Type N, les premiers avions de chasse spécifiques ; puis en juin, après avoir accompli trois missions spéciales derrière les lignes ennemies, il est fait chevalier de la Légion d’honneur. Par la suite, l’escadrille est équipée surtout de Nieuport 11 « Bébé ». L’escadrille prend alors le nom de N. 12.

Au printemps de 1916, après avoir rejoint l’escadrille de chasse N 67 équipée de Nieuport 11, Jean Navarre participe à la grande bataille de Verdun, s’attaquant aux avions allemands quel qu’en soit le nombre, oubliant très souvent de demander l’autorisation de décoller. On le surnomme alors : « Navarre, la sentinelle de Verdun ». Le 1er, il est nommé sous-lieutenant et entre dans le club des as (pilotes comptant plus de 5 victoires homologuées). Une de ses techniques consiste à attaquer les roues en l’air en profitant de la surprise de l’ennemi pour le mitrailler. Lorsqu’il ne vole pas, Jean Navarre adore faire la fête, boit plus que de raison et commet de nombreuses frasques (dont un atterrissage sur le toit d’un immeuble en 1916). Aussi se retrouve-t-il fréquemment, mais très temporairement, aux arrêts ou en prison. De fait l’homme ne craint personne, ni les Allemands, ni sa hiérarchie. En , il est le premier pilote français à compter 10 victoires homologuées, victoires pour lesquelles il y a plusieurs témoins ou lorsque l’avion ennemi est retombé dans les lignes françaises. Ce seront ses derniers combats car en juin il est très grièvement blessé dans un duel au-dessus des Ardennes, réussissant toutefois à poser son avion à Sainte-Menehould.

Il compte alors 12 victoires homologuées mais en réalité il en a obtenu plus du double. Quelques mois plus tard, le , il est de nouveau très affecté par la mort au combat de son frère jumeau dans l’escadrille N 69, Pierre Navarre, qui l’avait suivi dans l’Aviation. Buvant beaucoup, nerveusement très éprouvé, il reprend son entraînement en 1917, mais commet l’irréparable dans la nuit du 10 au , lors d’une permission à Paris, en fonçant sur plusieurs agents de police avec son automobile. Il blesse l’un d’eux avant de s’enfuir dans la nuit. Arrêté par la gendarmerie à son escadrille, il est incarcéré et jugé mais les médecins militaires le déclarent irresponsable de ses actes, reconnaissant ce que les psychiatres modernes qualifieraient de syndrome de stress post-traumatique. En maison de repos durant tout le restant de la guerre, Navarre ne retournera jamais au front.

La guerre est terminée et Jean Navarre a reçu la Légion d’honneur, la médaille militaire, la croix de guerre 1914-1918 et 6 citations à l’ordre de l’armée. Mais il se refuse à quitter l’Aviation et nourrit plusieurs projets, tous plus fous les uns que les autres : traversée de l’Atlantique comme le réalisera plus tard Charles Nungesser, passage sous l’Arc de triomphe, mais qui n’auront pas le temps de voir le jour. Engagé comme chef pilote chez Morane-Saulnier, il se livre à des vols de démonstration pour la clientèle sur le terrain de Villacoublay, mais il est aussi un pilote d’acrobatie dont on vient de loin admirer les exhibitions.

Le , lors d’une descente en vol plané, son avion heurta le mur d’une ferme proche de l’aérodrome. Jean Navarre fut tué. Il n’avait pas encore vingt-quatre ans. Il projetait de réaliser un coup d’éclat à l’occasion du défilé de la Victoire du .

Il est inhumé au cimetière de Tartas (Landes).

Son père, André Navarre, fut directeur aux Papeteries du Marais à Jouy-sur-Morin, puis il fonda les Papeteries Navarre. Il en fit une grande entreprise papetière qui fut rachetée en 1932 par le groupe Saint-Gobain et exista jusqu’aux années 1970. À Champ-sur-Drac (Isère), ville dans laquelle se trouvait l’une des Papeteries Navarre, son nom ainsi que celui de son frère sont inscrits sur l’un des monuments aux morts de la ville, à la demande de leur père. Le centre socio-culturel et une avenue de Champ-sur-Drac portent son nom, ainsi qu’une rue de Dax et du Mans ; une incertitude existe quant aux délibérations du conseil municipal de Jouy-sur-Morin dans l’entre-deux-guerres.

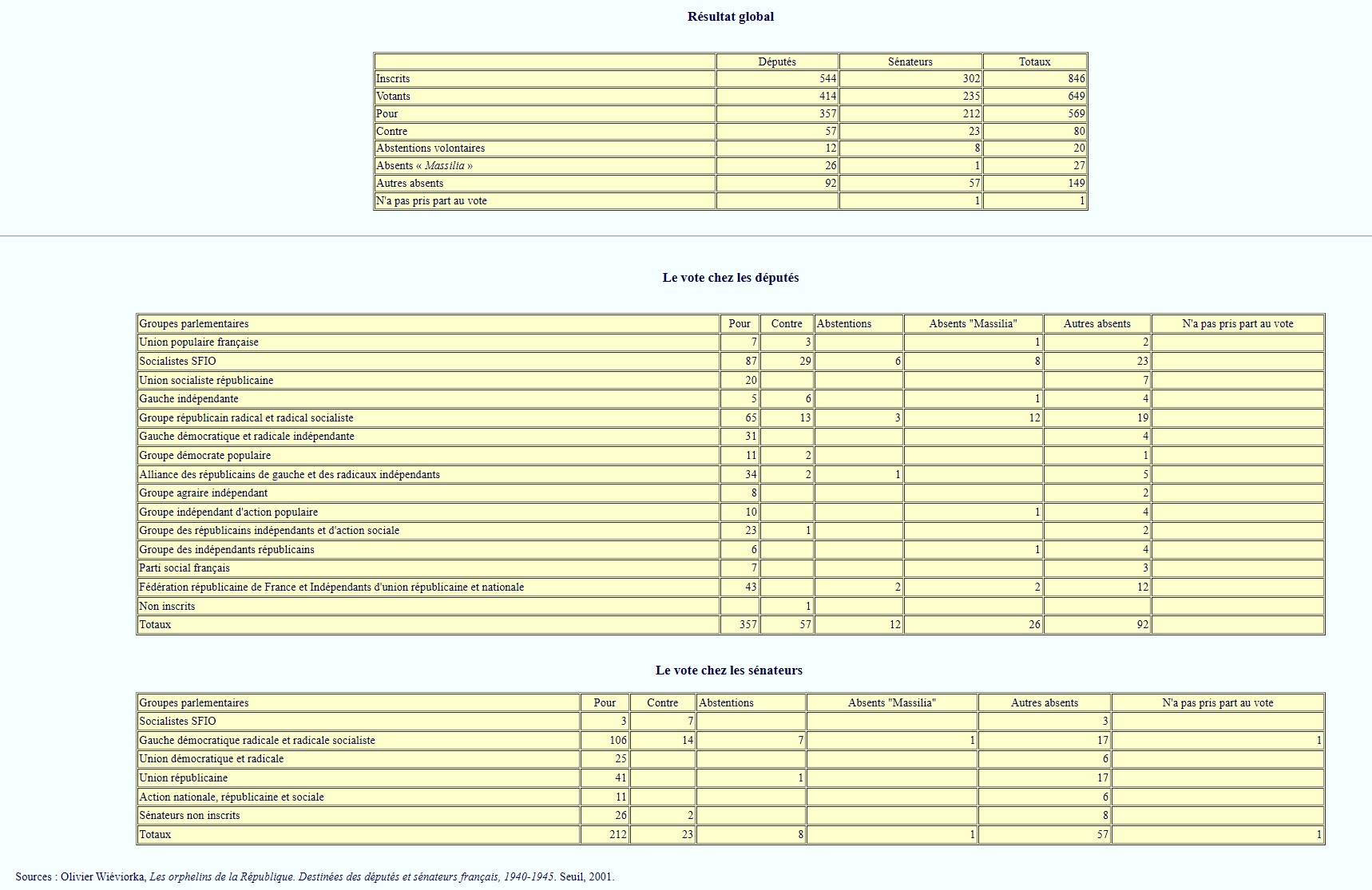

10 juillet 1940 : vote des pleins pouvoirs au Maréchal Pétain. Fin de la IIIe République.

Après des votes successifs, à la quasi-unanimité, du principe de la révision constitutionnelle par la Chambre des députés et le Sénat le 9 juillet, l’Assemblée nationale vote, à une très forte majorité, la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 donnant « tout pouvoir au gouvernement de la République […] de promulguer […] une nouvelle constitution de l’État français [qui] devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie ». Ce vote met un terme à la Troisième République et institue l’« État français », dit régime de Vichy qui s’engage dans la voie de la collaboration avec le Troisième Reich durant la Seconde Guerre mondiale et l’occupation.

Lors du scrutin du 10 juillet 1940, 80 parlementaires seulement s’opposèrent au projet de révision de la Constitution.

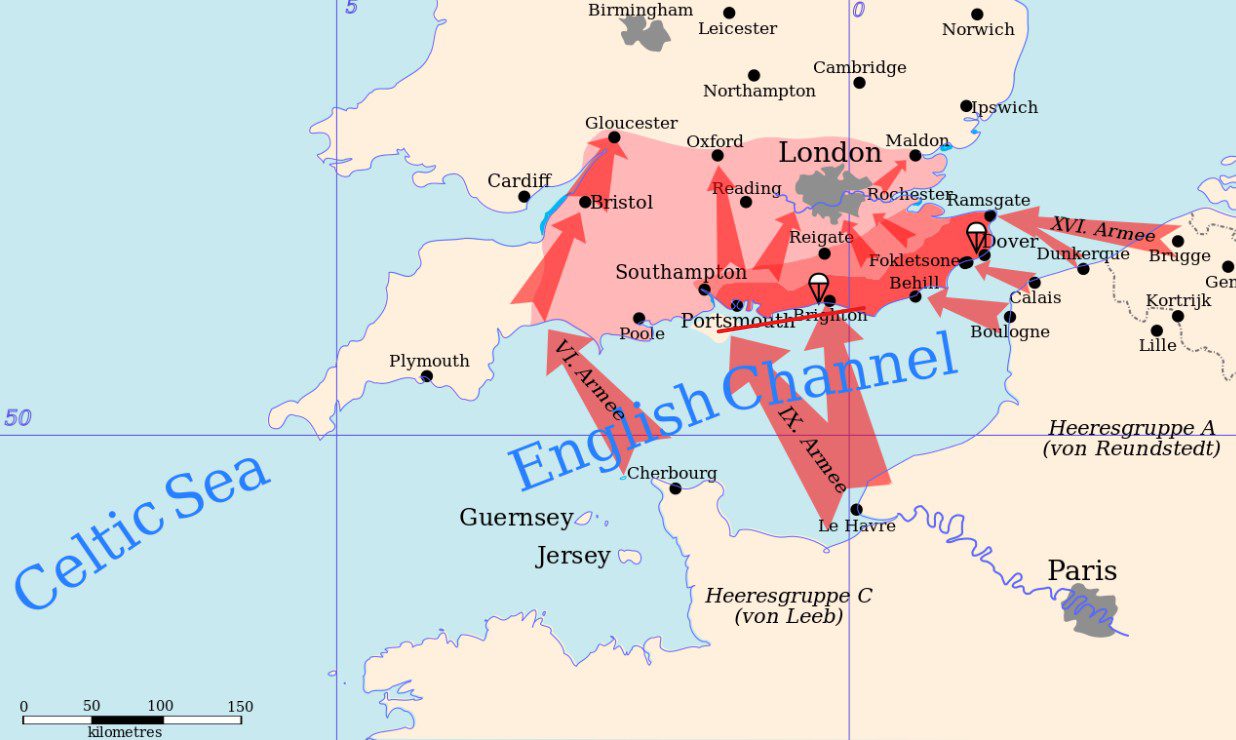

10 juillet 1940 : opération Seelöwe (Lion de mer).

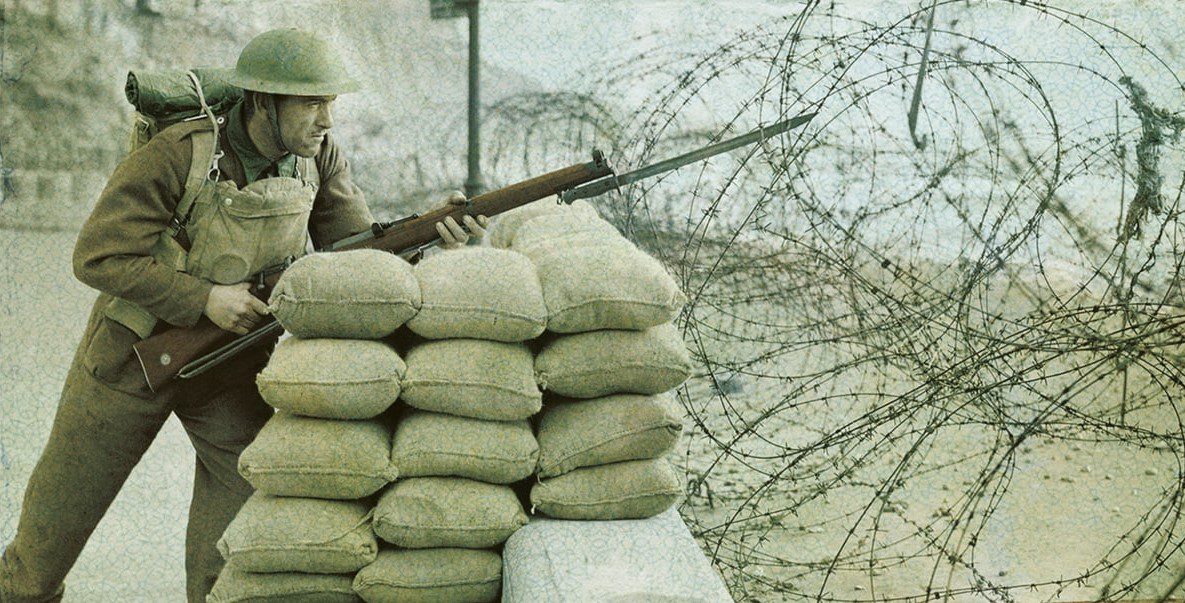

Les préparatifs d’une invasion de la Grande-Bretagne commencèrent peu après la fin de la campagne de France au moment où les Allemands croyaient avoir gagné la guerre sur le front de l’Ouest. Refusant cette idée, le Royaume-Uni n’acceptait pas de commencer des pourparlers de paix ; ainsi cette opération fut-elle conçue pour briser la résistance britannique.

L’ordre primitif émane d’Hitler lui-même dans sa directive n°16 du : « …j’ai décidé de préparer une invasion des îles Britanniques et, si nécessaire, d’effectuer cette opération. Celle-ci est dictée par le souci d’éliminer la Grande-Bretagne en tant que base d’où l’ennemi pourrait continuer la guerre contre l’Allemagne. S’il le faut, l’île sera occupée… Je donne les ordres suivants :

- Le débarquement devra résulter d’une traversée par surprise… de Ramsgate à l’île de Wight… Les préparatifs devront être achevés pour la mi-août

- Les opérations préliminaires suivantes…:

a) L’aviation anglaise doit être anéantie…

b) Les routes maritimes devront être débarrassées de tout champ de mines

c) des champs de mines devront interdire… sur les deux flancs…

d) De puissantes batteries côtières devront être mises en place pour dominer et protéger toutes les eaux littorales«

Cette directive se traduisit par un important travail de la Marine même si le combat pour la supériorité aérienne était d’une importance vitale.

L’amiral de la Kriegsmarine Erich Raeder était à l’origine de nombreuses études de faisabilité d’un assaut naval allemand à travers la Manche. La première de ces études datait de et soulignait l’importance des éléments suivants :

- Les forces navales ennemies doivent être anéanties ou, à défaut, incapables d’intervenir ;

- La menace de la Royal Air Force doit être supprimée ;

- Les défenses côtières doivent être détruites ;

- L’action des sous-marins sur les troupes d’invasion doit être empêchée.

Les plans de l’Oberkommando des Heeres préconisaient l’emploi de neuf divisions terrestres et deux divisions aéroportées de la Wehrmacht. Les sites d’invasion se trouvaient entre Douvres et Portsmouth. Les différents états-majors allemands pensaient que l’écrasement de la RAF demanderait deux à quatre semaines et qu’une fois réalisé, il n’y aurait même plus besoin de débarquer selon ce que laissait entendre le Reichsmarschall Göring.

L’opération, initialement prévue pour le , fut par la suite reportée au 10 août (« la journée de l’aigle » selon Göring) puis à une date ultérieure car Adolf Hitler était sûr qu’en battant les Soviétiques grâce à l’opération Barbarossa prévue pour 1941, il priverait les Britanniques d’alliés en Europe qui n’auraient ainsi d’autre choix que de se rendre.

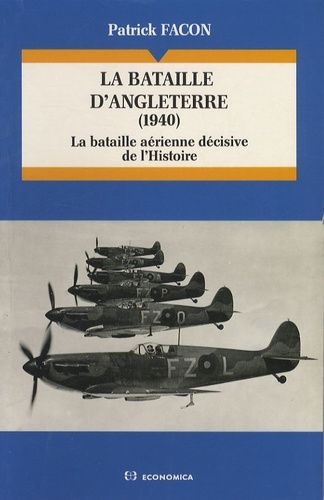

La bataille d’Angleterre fut la conséquence de l’opération Adler, destinée à donner à la Luftwaffe la supériorité aérienne sur le front ouest et à faciliter l’invasion mais ces plans changèrent et l’opération Adler devint le Blitz : le bombardement stratégique et intensif des villes britanniques.

La bataille d’Angleterre fut la conséquence de l’opération Adler, destinée à donner à la Luftwaffe la supériorité aérienne sur le front ouest et à faciliter l’invasion mais ces plans changèrent et l’opération Adler devint le Blitz : le bombardement stratégique et intensif des villes britanniques.

Par la suite, l’entrée en guerre des États-Unis et les revers de la Wehrmacht en URSS diminuèrent les chances de réussite de Seelöwe. L’incapacité des Allemands à améliorer leur situation confirmait les craintes de l’armée de terre au sujet d’une guerre sur deux fronts.

Les transports utilisés auraient été les bateaux que les Allemands avaient employés contre la France durant le franchissement du Rhin, la Kriegsmarine ne possédant pas de véritables barges de débarquement, ce qui réduisait la capacité d’acheminement d’artillerie et de blindés.

L’état-major allemand tenta d’improviser une flotte de débarquement à partir de péniches fluviales hollandaises (gabarit dit « Kampine ») ou françaises (gabarit Freycinet, plus modeste) réquisitionnées, celles-ci étant plus ou moins modifiées. La plupart des péniches fluviales de l’époque (dont une bonne part était encore en bois) n’avaient aucun système de propulsion propre (traction animale depuis un chemin de hâlage ou remorquage par trains). Ces embarcations très peu marines furent équipées de moteurs de camion reliés à une hélice par un arbre relevable en oblique (façon motogodille) voire d’hélices… aériennes (montage d’un moteur d’avion sur un pylône), procédé valable pour un hydroglisseur mais désastreux en termes de rendement sur un bateau de charge. De véritables embarcations amphibies et des péniches de débarquement bien conçues comme les MFP (Marine Fahrpram) ou Siebel Ferries existaient à l’inventaire militaire allemand, mais uniquement à l’état de prototypes ou de préséries.

La plupart des analystes militaires pensent que l’opération Seelöwe aurait eu peu de chances de réussir. Les Allemands manquaient de navires en comparaison de la flotte de la Royal Navy (la Kriegsmarine ayant subi de lourdes pertes lors de l’invasion de la Norvège). D’autre part, les pertes au sein de leurs forces aéroportées durant la bataille des Pays-Bas n’auraient pas été remplacées à temps pour cette nouvelle opération.

La Royal Navy ne pouvait cependant pas déployer la totalité de sa supériorité de dix contre un contre la Kriegsmarine car la majeure partie de la flotte britannique était engagée dans l’océan Atlantique et en Méditerranée. Néanmoins, la Home Fleet, qui assurait la protection des îles Britanniques, restait supérieure en nombre à la flotte allemande.

Les renseignements britanniques ont cru que la Luftwaffe avait un avantage de quatre contre un dans le ciel, alors qu’en réalité le rapport de force n’était pas si défavorable. Ceci amena donc la Royal Air Force à mobiliser toutes ses réserves et à accélérer la production des Spitfire. En outre, la menace de l’invasion favorisa le développement des radars qui connurent alors leur première utilisation en temps de guerre.

10 juillet 1943 : opération Husky (Sicile).

L’opération Husky ou débarquement en Sicile des troupes alliées (150 000 hommes – britanniques, américaines, françaises et canadiennes) en juillet 1943 est un épisode important de la Seconde Guerre mondiale, marquant l’ouverture d’un second front en Europe, réclamée depuis un certain temps par Staline à ses alliés occidentaux.

Le débarquement (le 10 juillet) est suivi de la conquête de la Sicile jusqu’au 16 août (prise de Messine), période durant laquelle un événement inattendu survient en Italie : la chute de Mussolini (le 24 juillet) et la mise en place du gouvernement du maréchal Badoglio, qui entre très vite en contact avec les Alliés. Durant cette opération, les premiers « talkie-walkie » sont utilisés.

La mafia sicilienne a joué un rôle non négligeable : elle aurait été acquise aux Américains par les bons offices du parrain Lucky Luciano en échange, dit-on, d’un allègement de sa détention. Ses services auraient inclus des contacts avec le parrain Calogero Vizzini. Le Sicilien Michele Pantaleone, qui était présent à Villalba le jour où Vizzini aurait été approché par les Américains, est l’un des témoins les plus importants de cette version, cependant mise en doute par de nombreux historiens. Grâce à ces « alliés », des renseignements précieux furent obtenus et même des coups de force ponctuels contre des points stratégiques.

La septième armée américaine a perdu 8 781 hommes (2 237 tués ou disparus, 5 946 blessés et 598 capturés), tandis que la huitième armée britannique a subi 11 843 pertes (2 062 tués ou disparus, 7 137 blessés et 2 644 capturés). La marine américaine a perdu 546 tués ou disparus et 484 blessés et la Royal Navy a perdu 314 tués ou disparus, 411 blessés et quatre capturés. L’USAAF fait état de 28 tués, 88 disparus et 41 blessés. Les Forces canadiennes ont subi 2 310 pertes, dont 562 tués, 1 664 blessés et 84 capturés.

Les forces allemandes ont perdu 4 325 hommes tués, 4 583 disparus, 5 532 capturés et 13 500 blessés, soit un total de 27 940 victimes. Selon la branche historique de l’armée italienne, les pertes militaires italiennes étaient de 4 678 tués, 36 072 disparus, 32 500 blessés et 116 681 capturés. Une grande partie des disparus ont été présumés avoir été tués et enterrés sur le champ de bataille ou dans des lieux inconnus, tandis qu’une autre partie comprenait vraisemblablement des soldats recrutés localement qui ont déserté et sont retournés chez eux. En 2007, Mitcham et Von Stauffenberg ont estimé le nombre total de victimes italiennes à 147 000. Une étude canadienne antérieure sur l’invasion alliée estimait le nombre total d’Italiens et d’Allemands faits prisonniers en Sicile à environ 100 000.

Le talkie-walkie a été inventé en 1935 par Henryk Magnuski, un ingénieur polonais travaillant pour Motorola qui détient le premier brevet concernant ce type d’appareil. Les travaux ont été poursuivis vers 1937 par l’ingénieur canadien Donald Hings (–), alors qu’il était expert en communications et géophysique pour la compagnie canadienne Cominco (alors CM&S). Il est devenu portatif en 1938 grâce à l’ingénieur Alfred Gross.

Le premier talkie-walkie commercialisé est le Motorola SCR-300. Créé en 1940 avec 50 000 unités en sac à dos fabriquées au cours de la Seconde Guerre mondiale, il pèse entre 15 et 17 kg selon la batterie utilisée et émet sur 48 canaux dans la bande 40 à 48 MHz avec 0,3 W en modulation de fréquence permettant une portée d’environ 5 km.

Un deuxième modèle, le Motorola SCR-536 (en) est commercialisé en . Le poids de 2,5 kg (avec ses deux batteries) permet de le tenir dans les mains et il est d’abord nommé « Handie-Talkie ». L’appareil, qui offre 50 canaux, fonctionne en modulation d’amplitude dans la bande 3,5 à 6 MHz avec une puissance de sortie de 0,36 W délivré à une antenne télescopique d’1 mètre maximum permettant une portée moyenne d’1,6 km sur terre (la portée varie de quelques centaines de mètres en ville à environ 5 km sur l’eau). L’autonomie en fonctionnement était d’environ une journée d’usage « normal ». À la fin de la Seconde Guerre mondiale 130 000 unités avaient été fabriqués par Motorola.

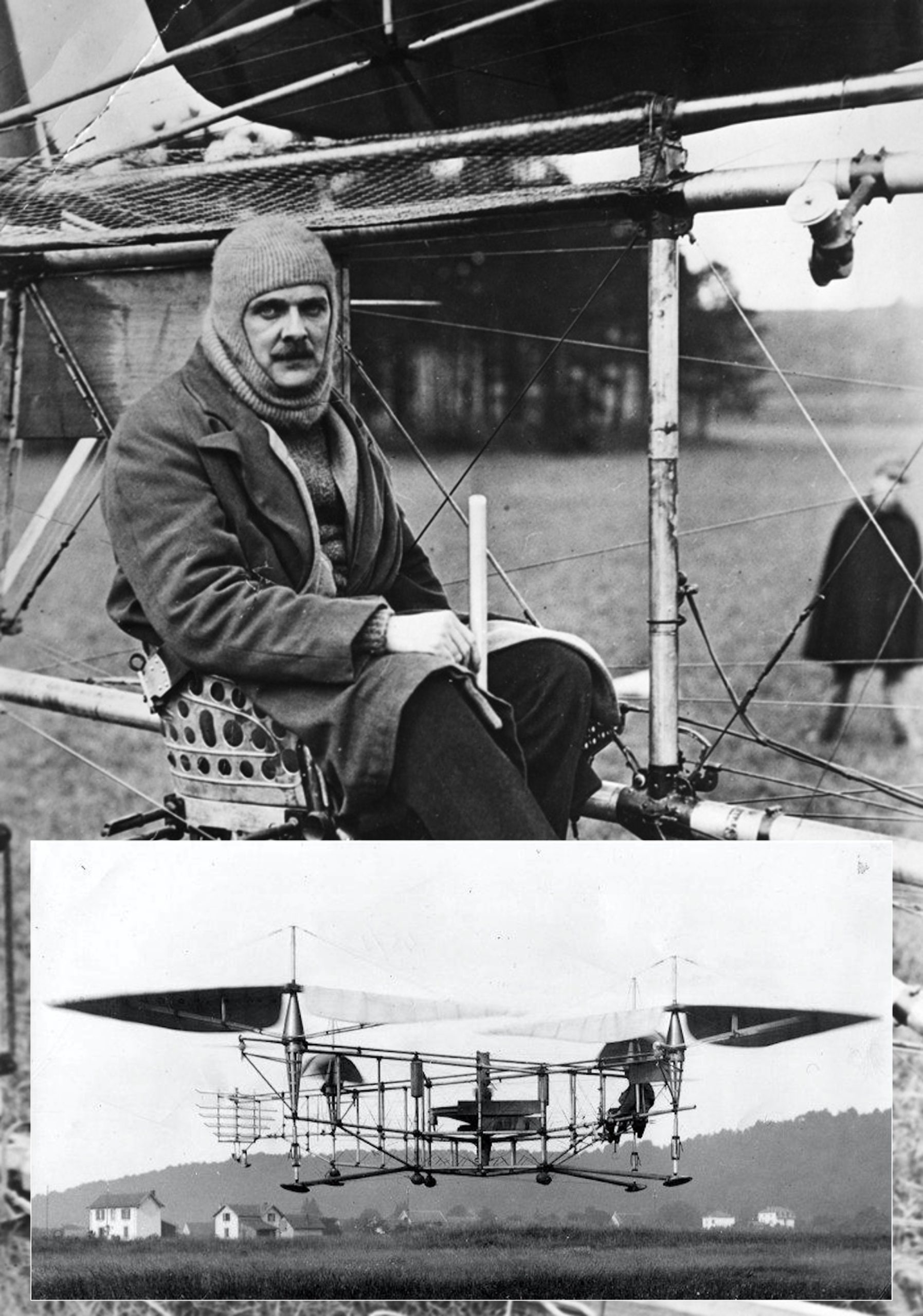

10 juillet 1955 : mort à 70 ans d’Étienne Œhmichen, pionnier de l’invention de l’hélicoptère.

Étienne Edmond Œhmichen, né le à Châlons-sur-Marne et mort le à Paris, est un ingénieur et biologiste français. Il est considéré comme l’un des pionniers du stroboscope, de l’invention de l’hélicoptère — dont il établit le premier record homologué par la FAI en 1924 — et l’un des précurseurs de la biomécanique.

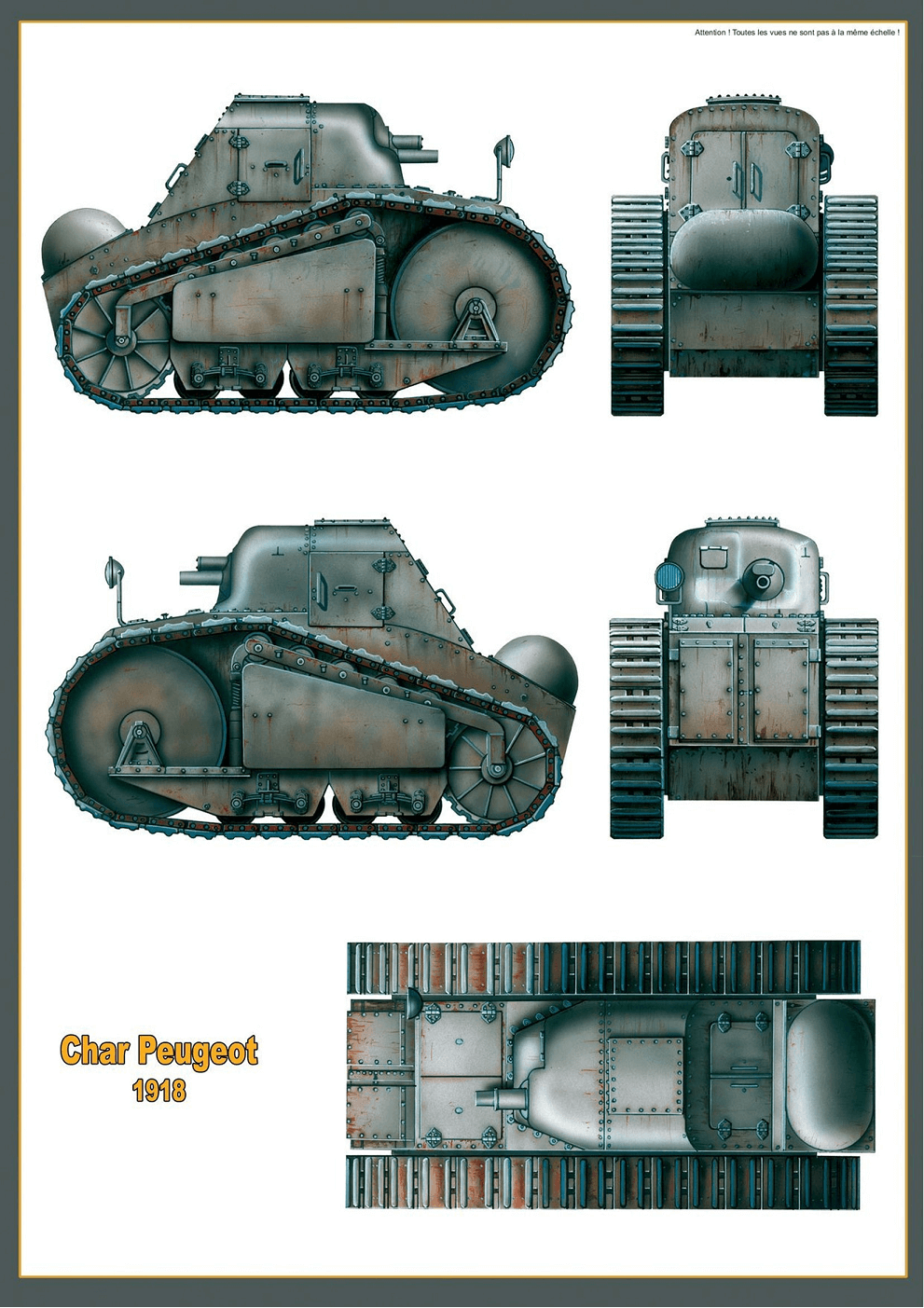

Quand vient la Première Guerre mondiale, il est mobilisé dans l’artillerie avant d’être appelé avec rang de capitaine auprès du général Estienne pour résoudre le problème du manque de puissance des gros chars d’assauts. Il développe le « char Peugeot », équipé d’un nouveau type de suspension, d’une transmission électrique et qui se dirige par la différence de vitesse entre les deux chenilles indépendantes, mais qui reste à l’état de prototype. À cette occasion, il applique la stroboscopie pour examiner les moteurs et crée un appareillage — déposé le avec la SA des Automobiles et Cycles Peugeot — d’où dérivent les stroboscopes électriques puis électroniques. Par la suite, il lui vient l’idée d’appliquer cette technique, combinée à la radiologie, à l’étude du vol des oiseaux et des insectes, des travaux qu’il décrit dans Nos maîtres les oiseaux, publié en 1920.

Quand vient la Première Guerre mondiale, il est mobilisé dans l’artillerie avant d’être appelé avec rang de capitaine auprès du général Estienne pour résoudre le problème du manque de puissance des gros chars d’assauts. Il développe le « char Peugeot », équipé d’un nouveau type de suspension, d’une transmission électrique et qui se dirige par la différence de vitesse entre les deux chenilles indépendantes, mais qui reste à l’état de prototype. À cette occasion, il applique la stroboscopie pour examiner les moteurs et crée un appareillage — déposé le avec la SA des Automobiles et Cycles Peugeot — d’où dérivent les stroboscopes électriques puis électroniques. Par la suite, il lui vient l’idée d’appliquer cette technique, combinée à la radiologie, à l’étude du vol des oiseaux et des insectes, des travaux qu’il décrit dans Nos maîtres les oiseaux, publié en 1920.

Ses recherches se concentrent alors sur le développement des hélicoptères. Le , il effectue à Courcelles-lès-Montbéliard (pays de Montbéliard, Doubs) le premier kilomètre en circuit fermé en hélicoptère avec son quadrirotor n° 2 à décollage et atterrissage à la verticale, sur un terrain propriété des usines Peugeot. Les quatre rotors à axe vertical se répartissaient par deux de chaque côté du fuselage tandis que cinq petites hélices assuraient la stabilité horizontale, complétées par une hélice de direction et deux hélices de propulsion alimentées par un moteur Rhône de 88 kW. C’est le premier record homologué pour un « hélicoptère » par la Fédération aéronautique internationale. Il développe en tout sept appareils jusqu’en 1937.

Pionnier de la biomécanique, il se voit confier la chaire d’aérolocomotion mécanique et biologique au Collège de France à partir de 1939, qu’il occupe jusqu’à sa mort qui survient à Paris le 10 juillet 1955. Il est inhumé à Courcelles-lès-Montbéliard, lieu de son vol historique.

Après son passage à la Société alsacienne de constructions mécaniques de Belfort, il crée son atelier Oehmichen-Peugeot, en association avec Peugeot, à Valentigney, où il invente notamment une dynamo d’éclairage pour automobiles, en remplacement des phares à acétylène des premières voitures.

1921 : il approfondit ses théories sur le vol ascensionnel et met au point ses prototypes, financés par Peugeot. Aux commandes de son appareil doté de deux grandes hélices de sustentation et d’un ballonnet Zodiac allongé gonflé à l’hydrogène assurant sa stabilité, il effectue un vol pendant 1 minute, à 8 mètres de hauteur, ce sont les prémices de l’hélicostat…

1921 : il approfondit ses théories sur le vol ascensionnel et met au point ses prototypes, financés par Peugeot. Aux commandes de son appareil doté de deux grandes hélices de sustentation et d’un ballonnet Zodiac allongé gonflé à l’hydrogène assurant sa stabilité, il effectue un vol pendant 1 minute, à 8 mètres de hauteur, ce sont les prémices de l’hélicostat…- 1924 : le 4 mai, avec son deuxième prototype, il réalise un vol d’1 km en circuit fermé triangulaire sur le terrain d’Arbouans (aujourd’hui aérodrome de Montbéliard). L’appareil comporte en tout 12 hélices (4 rotors de sustentation et 8 hélices de direction). Le vol lui permet de recevoir une subvention de 90 000 francs du Service technique de l’aéronautique (STAé) lui permettant de rembourser Peugeot. La même année, il réalise un vol stationnaire de trois minutes, puis un autre avec deux passagers.

- 1928 : il réalise un hélicoptère comportant un système breveté d’autostabilisation. Cet appareil, doté d’un seul rotor horizontal de sustentation et de deux rotors de queue disposés de part et d’autre du rotor principal, donnera de piètres résultats.

- 1930 : il fait voler, avec son quatrième appareil une de ses inventions majeures : l’hélicostat. C’est un intermédiaire entre l’hélicoptère et le ballon dirigeable. Il est doté d’une enveloppe relativement peu volumineuse, gonflée avec un gaz léger et il est remarquablement maniable.

- 1935 : son appareil n° 6 n’est pas un hélicostat, son ballonnet sphérique est gonflé avec de l’air à température ambiante. Dépourvu de commande autre que la commande de gaz, cet appareil expérimental est destiné à démontrer la « stabilité statique » due au volume d’air de l’enveloppe. Ce que réalise Oehmichen avec cet appareil le , dans un hangar à dirigeables d’Orly. Mais ce concept n’aura pas de suite.

Les marchés de l’État s’interrompent, Œhmichen avec le n° 7, n’ayant pas satisfait aux exigences du STAé. Œhmichen continue de déposer des brevets, principalement sur des appareils munis de ballons dont les constructeurs modernes ont pu ensuite s’inspirer. Il poursuit ses recherches sur l’hélicostat, mêlant les techniques de voilure tournante et du dirigeable, sans parvenir à convaincre les responsables de l’aéronautique. Dans sa conférence du 20 mai 1937 à l’Institut colonial français, il précise son attachement à l’hélicostat qui est selon lui la seule solution qui puisse assurer la sécurité aérienne.

Les appareils, tel qu’Œhmichen les a nommés :

- Le premier appareil, muni de son ballonnet, est appelé « Hélicoptère Œhmichen n° 1 ».

- L’appareil n° 2, dépourvu de ballon, est nommé « Hélicoptère Œhmichen, n° 2 », construit en 1922, il fait un premier vol au point fixe de cinq minutes en juin 1923, puis réalise le vol de 1924 qui le rendra célèbre.

- Le troisième, un hélicoptère doté d’un rotor principal et de deux rotors anticouple, est appelé « n° 3 ».

- Le quatrième, et lui seul, est appelé Hélicostat. C’est Oehmichen lui-même qui invente ce mot pour l’occasion.

- L’appareil n° 6 est visible au Musée de l’air et de l’espace du Bourget.

- L’appareil n° 7, nommé « Hélicoptère Œhmichen, n° 7 » reçoit un ballon allongé gonflé d’air.

10 juillet 2000 : création d’EADS .

European Aeronautic Defence and Space company (EADS) est créée le par la fusion de DaimlerChrysler Aerospace (hors MTU Aero Engines), Aerospatiale-Matra et Construcciones Aeronauticas. Son capital est réparti entre DaimlerChrysler, Lagardère, les États français et espagnol et un tiers est flottant.

Des accords assez complexes entre les différents actionnaires prévoient des dispositions relatives à la composition du conseil d’administration, à des droits spécifiques de l’État français (notamment les reserved et qualified voting matters, c’est-à-dire les sujets devant obligatoirement être soumis à vote, voire être entérinés à une majorité qualifiée, du conseil d’administration) en ce qui concerne certaines décisions stratégiques relatives, notamment, aux missiles balistiques d’EADS.

Un système de coprésidence franco-allemande est mis en place : Jean-Luc Lagardère et Manfred Bischoff sont coprésidents du conseil d’administration (ils avaient ces fonctions dans Aérospatiale-Matra et DASA) alors que Philippe Camus (qui était président exécutif d’Aérospatiale-Matra) et Rainer Hertrich sont coprésidents exécutifs. Les présidences des filiales et les principales fonctions du groupe sont réparties entre dirigeants français et allemands.

Le , EADS prend le nom d’Airbus Group, et Airbus Defence and Space est créé à partir d’anciennes divisions. Bernhard Gerwert en est à la tête jusqu’en 2016, date de sa retraite, et Dirk Hoke lui succède, suivi de Michael Schoellhorn le

10 juillet 2013 : mort de l’accordéoniste et résistant André Verchuren.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, André Verchuren entre dans la Résistance en aidant des aviateurs alliés, abattus au-dessus de sa région, à se cacher. En juin 1944, il est dénoncé, arrêté par la Gestapo, torturé et envoyé au camp de Dachau dans le « Train de la mort », convoi n° 7909, le . Durant sa période de détention à Dachau, il est notamment affecté au personnel travaillant aux fours crématoires.

Le , il provoque les SS en faisant, au péril de sa vie, chanter La Marseillaise à tous ses camarades détenus du Block dans lequel il se trouve. Le 24 juillet, il est transféré à Neckarelz, camp annexe du KL Natzweiler. C’est un déporté résistant. À la sortie des camps, il lui faut plusieurs années pour que ses doigts retrouvent leur agilité.

Il reçoit le diplôme de reconnaissance des États-Unis envoyé par le président Dwight D. Eisenhower, pour l’aide qu’il a apportée aux aviateurs alliés.

10 juillet 2013 : premier appontage du drone Northrop Grumman X-47B sur un porte-avions américain.

Le Northrop Grumman X-47B est un prototype de drone de combat actuellement au stade de « démonstrateur », pour une prochaine génération de drones militaires destiné à l’US Navy. Il a été conçu dans le cadre du programme Unmanned Carrier-Launched Surveillance and Strike (UCLASS), ou programme aéronaval robotisé de surveillance et de frappe, visant à démontrer l’intérêt de l’emploi par les différentes armées des États-Unis de drones de combat interconnectés dans un futur proche. C’est en que l’US Navy a sélectionné le X-47B pour intégrer son programme de recherche de drones.

L’avion fait suite au Northrop Grumman X-47, qui faisait partie du projet Joint Unmanned Combat Air Systems qui devait fournir un drone militaire commun à l’US Navy et l’US Air Force. Quand ce projet a été arrêté, en 2006, l’US Navy a cherché à disposer d’un drone bien adapté à l’aéronavale.

L’avion présente un fuselage et des ailes en forme de diamant. Une fonctionnalité originale est de disposer d’ailes repliables (pour s’adapter aux dimensions des hangars de porte-avions) sans nuire à la furtivité de l’appareil. Le turboréacteur Pratt & Whitney F100-PW-220U est une version sans postcombustion et adaptée à l’environnement marin de celui équipant habituellement les chasseurs F-15 et F-16[3].

L’avion peut être ravitaillé en vol pour réaliser des missions d’une centaine d’heures. Mais il peut aussi servir d’avion ravitailleur.

Les premiers tests de roulage eurent lieu le sur la base Air Force Plant 42 de Palmdale, en Californie. Le premier vol eut lieu le depuis la base aérienne d’Edwards, et le premier vol avec la pleine configuration de vol (train rentré) le . Deux prototypes commencèrent une série d’une cinquantaine de vols d’essais prévus sur trois ans. À compter de , des essais furent pratiqués sur la base navale de Patuxent River, dans le Maryland, pour tester le catapultage et simuler l’appontage avec usage d’une crosse d’appontage.

Les premiers essais en mer commencèrent le sur le porte-avions USS Harry S. Truman basé sur la base navale de Norfolk, en Virginie. Il s’agissait de vérifier la compatibilité avec les aménagements du porte-avions : hangar, pont, communications. Le , à bord de l’USS George H. W. Bush en pleine mer, un X-47B réalisa le premier catapultage d’un drone depuis un porte-avions. Et le , après un décollage de la base de Patuxent River, un X-47B réalisa le premier appontage. Le , il est le premier drone à effectuer un ravitaillement en vol.