La rubrique CHRONICORUM BELLI réalisée en grande partie avec le contenu de l’encyclopédie libre en ligne WIKIPEDIA (licence CC BY-SA 4.0) avec des éléments de recherche sur le NET ajoutés par TB. Si vous souhaitez ajouter des éléments (documents PDF, références à des livres, des vidéos, des documents audio, etc.) vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante : contact[@]theatrum-belli.com. Bonne lecture.

16 décembre 1690 : création des compagnies franches de la Marine.

Par ordonnance, 82 compagnies franches sont créées. Représentant 8200 hommes, elles constituent l’infanterie de Marine dont les missions sont celles des fantassins, artilleurs de marine et hommes de bord. Les prémices de l’infanterie de Marine datent cependant de 1622.

16 décembre 1793 : assaut final sur Toulon.

Au terme d’un siège commencé en septembre et au cours duquel le jeune capitaine Napoléon Bonaparte, imposé par Robespierre, a pu faire preuve de son génie militaire, l’assaut final est donné par les troupes de la Convention contre les insurgés royalistes appuyés par un contingent britannique. Le corps à corps dure toute la nuit et Bonaparte est blessé d’un coup d’esponton à la cuisse par un sergent britannique. Au matin, la position du « Petit Gibraltar » qui commande l’accès à la ville est prise. Durant les 3 jours suivant cet assaut, une sanglante répression est menée à laquelle Bonaparte n’assiste pas. Il est devenu entre-temps général et a été appelé au commandement de l’artillerie de l’armée d’Italie.

Le 4 nivôse de l’An II (24 décembre 1793) la Convention vote un décret disposant que : « Le nom infâme de Toulon est supprimé. Cette commune portera désormais le nom de Port-la-Montagne ».

16 décembre 1796 : Hoche appareille pour l’Irlande (Brest).

Le vice-amiral Morard de Galles embarque l’armée du général Hoche (15 000 hommes) à bord d’une cinquantaine de navires pour appuyer la révolte irlandaise contre les Anglais. Le mauvais temps fait échouer le projet de débarquement et coûte 7 bateaux à la flotte.

16 décembre 1835 : création d’une nouvelle Légion étrangère.

Le , après le passage de la Légion étrangère dans les rangs de l’Armée espagnole, Louis-Philippe décide la création d’une nouvelle Légion afin de renforcer les troupes françaises en Algérie. Trois bataillons sont alors créés pour combler le vide laissé par les départs en Espagne. En 1840, deux autres, les 4e et 5e, sont formés à Pau et à Perpignan avec les survivants de l’aventure espagnole, qui s’étaient battus dans les rangs isabellistes. Ces bataillons viennent rapidement compléter le dispositif et renforcer les troupes françaises de l’armée d’Afrique.

16 décembre 1838 : bataille de la blood river (Afrique du Sud).

Les Afrikaners ou Boers en gagnant l’intérieur des terres pour fuir la colonisation britannique devenant pesante sur la côte, doivent faire face à la nation Zoulou. Celle-ci aligne 30 000 guerriers parfaitement entraînés et aguerris qui infligent de lourdes pertes aux Boers pénétrant leurs terres. Lassé par les massacres dont sont victimes les fermiers Boers, Andries Pretorius réunit 500 hommes pour les venger. Le convoi de chars à bœufs (véhicule de combat et de travail du soldat paysan), adopte systématiquement la formation du « laager » pour bivouaquer en sécurité à la nuit tombée. Pretorius choisit de former le cercle défensif dans le méandre de la rivière Ncome pour passer la nuit. Le roi zoulou, Dingan, attaque le campement avec 10 000 hommes en trois vagues successives qui sont toutes repoussées. La combativité des Zoulous ne peut rien contre les fusils afrikaners et la technique défensive adoptée. 3000 Zoulous sont tués contre 2 Afrikaners blessés. La rivière Ncome a été baptisée blood river suite à cette bataille.

16 décembre 1872 : naissance de Anton Ivanovitch Dénikine.

Anton Ivanovitch Dénikine, né le 4 décembre 1872 ( dans le calendrier grégorien) à Włocławek (Gouvernement de Varsovie, alors dans l’Empire russe) et mort le à Ann Arbor (États-Unis), est un général russe, chef d’état-major dans les armées de la Russie impériale pendant la Première Guerre mondiale et commandant en chef de l’armée des volontaires pendant la guerre civile russe.

***

Dénikine est le fils d’un officier subalterne, né dans le servage, qui se retire de l’armée en 1869 avec le rang de major (Майо́р). Il s’engage très tôt dans une carrière militaire et suit l’enseignement de l’école normale de Lovitch, puis entre à l’école militaire des cadets de Kiev et enfin à l’académie d’état-major général. Breveté d’état-major en 1899, il prend le commandement de la région militaire de Varsovie.

Sa première affectation le conduit sur le théâtre de la guerre russo-japonaise. En 1914, il est chef d’état-major et commandant de la région militaire de Kiev. Il rejoint le VIIIe corps d’armée et assure en septembre le commandement de la 4e division d’infanterie, dite « division de fer ».

En 1916, il est nommé commandant en chef de la VIIIe armée et coordonne avec succès l’offensive Broussilov en Roumanie.

***

Lors de la révolution de Février 1917, Dénikine se trouvait sur le front roumain. En , il fut rappelé à Pétrograd par le ministre de la guerre du gouvernement provisoire Alexandre Goutchkov qui lui proposa le poste de chef d’état-major auprès du commandant en chef de l’armée russe, le fraîchement nommé général Mikhail Alekseïev. Le , Dénikine entra en fonction, qu’il exerça un mois et demi, en bonne entente avec Alekseïev. Après le remplacement d’Alekseïev par Broussilov, Dénikine, ne souhaitant pas être le chef d’état-major de ce dernier, fut nommé commandant des armées du front ouest. À ce poste, il organisa le soutien stratégique du front sud-ouest lors de l’offensive de .

Lors de la révolution de Février 1917, Dénikine se trouvait sur le front roumain. En , il fut rappelé à Pétrograd par le ministre de la guerre du gouvernement provisoire Alexandre Goutchkov qui lui proposa le poste de chef d’état-major auprès du commandant en chef de l’armée russe, le fraîchement nommé général Mikhail Alekseïev. Le , Dénikine entra en fonction, qu’il exerça un mois et demi, en bonne entente avec Alekseïev. Après le remplacement d’Alekseïev par Broussilov, Dénikine, ne souhaitant pas être le chef d’état-major de ce dernier, fut nommé commandant des armées du front ouest. À ce poste, il organisa le soutien stratégique du front sud-ouest lors de l’offensive de .

Le chef de la mission militaire française en Russie, le général Pau, lui adressa le courrier suivant daté du 18/ : « Mon Général, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que le gouvernement français vous a conféré la “Croix de Guerre” avec palme avec le motif suivant : “chef admirable dont le courage et le talent ont assuré le succès des troupes russes partout où il les a conduites au feu ; et dont la froide énergie a su inspirer à tous le respect du commandement dans les circonstances les plus difficiles de la guerre et de la révolution. A rendu ainsi à la cause des alliés le plus signalé service”. Je suis heureux, mon général, de pouvoir vous adresser à cette occasion mes plus sincères félicitations et je vous demande de bien vouloir agréer l’assurance de ma haute considération avec l’expression de mes sentiments les plus distingués. »

En , Dénikine fut nommé commandant du front sud-ouest.

Le , il est arrêté à la suite d’un télégramme expédié au gouvernement provisoire dans lequel il exprime sa solidarité avec le général Lavr Kornilov. Accusé de mutinerie (affaire Kornilov), il fut incarcéré en compagnie de Kornilov à la prison de Bykhov, d’où les généraux réclamaient un procès public pour se laver des accusations mensongères et présenter leur programme pour l’avenir de la Russie.

Après la chute du gouvernement provisoire, l’accusation de mutinerie devint sans objet et, le , le commandant en chef général Nikolaï Doukhonine donna l’ordre de transférer les prisonniers sur le Don, ce que contesta le comité des armées. Apprenant que des unités bolchéviques aux ordres de l’enseigne Krylenko marchaient sur Moguilev, menaçant d’exécuter les généraux, ceux-ci se décidèrent à fuir vers le Don.

Avec des papiers au nom d’Alexandre Dombrowski, Dénikine parvint à déjouer la vigilance des contrôles bolchéviques et à rallier Novotcherkassk, où il participa à la formation de l’armée des volontaires. Le , il fut nommé commandant de la première division volontaire. Lors de la première campagne du Kouban, il était vice-commandant de l’armée du général Lavr Kornilov puis, après la mort de ce dernier le lors de l’assaut de Ekaterinodar, il prit le commandement de l’armée. Il parvint à organiser la retraite de ses troupes d’Ekaterinodar vers la région du Don, leur évitant ainsi l’encerclement et l’anéantissement. Les cosaques du Don ayant alors revu leur attitude face aux bolchéviques et entamé une lutte armée, il put donner à ses hommes du repos et refaire leurs rangs avec de nouveaux volontaires, parmi lesquels de nombreux officiers et cosaques du Kouban.

Dans la nuit du 22 au , l’armée des volontaires, forte de 8 à 9 000 hommes, sous le commandement d’A. I. Dénikine débuta sa seconde campagne du Kouban, qui aboutit à l’anéantissement des unités rouges du Kouban (environ 100 000 hommes) et la prise d’Ekaterinodar, capitale du Kouban.

Au début de 1919, Dénikine parvint à mater l’opposition bolchévique dans le Caucase du nord, à s’assurer la loyauté des armées cosaques du Don et du Kouban en éloignant du commandement le général Piotr Krasnov, favorable à l’Allemagne, et à obtenir des Alliés par les ports de la mer Noire des munitions et pièces d’artillerie. Les Français et les Anglais débarquèrent à Odessa et Sébastopol fin 1918. Mais la population se montra hostile à leur présence et la coopération militaire fut difficile. Les Français, qui dirigeaient l’intervention, rembarquèrent en avril 1919.

Le , l’armée des volontaires et l’armée du Don fusionnèrent pour donner naissance aux Forces Armées du Sud de la Russie commandées par le général Dénikine depuis son état-major de Taganrog.

Le , Dénikine reconnut officiellement le gouvernement de l’amiral Koltchak, dirigeant suprême et commandant en chef. Le le conseil des ministres du gouvernement d’Omsk le nomma suppléant du commandant en chef afin d’assurer « la continuité du commandement suprême ».

Ayant défait les bolchéviques sur le Don et le fleuve Manytch, les armées de Dénikine entamèrent une avancée vers le centre du pays. Le , Dénikine annonça le début de la marche vers Moscou (200 000 combattants, 2 000 canons et 30 chars d’assaut). En septembre, les forces armées du sud de la Russie avait pris le Donbass, la Crimée et de larges territoires du sud de la Russie avec les villes de Kharkov, Tsaritsyne, Kiev, Odessa et autres.

Septembre et début connurent l’extension maximale des territoires contrôlés par les forces anti-bolchéviques.

En , les troupes blanches infligèrent de lourdes défaites lors de batailles vers Kharkov et Tsaritsyne aux armées rouges et en poursuivant les unités défaites, elles se rapprochaient peu à peu de Moscou. Le Koursk tomba, le Voronej, le Orel et Toula était à portée. Le front sud des bolchéviques s’écroulait. Les bolchéviques étaient proches de la défaite et se préparaient à passer dans la clandestinité. Un comité clandestin du parti de Moscou fut créé, les institutions préparaient leur évacuation vers Vologda.

Mais à partir d’, la situation des forces armées du sud de la Russie se dégrada sensiblement. Les bases arrière en Ukraine étaient pillées par les raids des hommes de Nestor Makhno qui avaient forcé les lignes blanches dans la région d’Ouman, il fallut détourner du front des unités pour le combattre, les bolchéviques avaient conclu un armistice avec les Polonais et les forces de Petlioura, libérant des forces pour la lutte contre Dénikine. Ayant pu restaurer leur supériorité numérique sur le principal front d’Orel à Koursk (62 000 hommes côté rouge contre 22 000 côté blanc) l’armée rouge passa à la contre-attaque en . Après des combats acharnés, les armées blanches furent forcées à se replier sur toute la longueur du front. Durant l’hiver 1919-1920, les troupes de Dénikine durent quitter Kharkov, Kiev, la région du Donbass et Rostov-sur-le-Don. En février-, elles furent battues lors des combats pour le contrôle du Kouban à la suite de la décomposition de l’armée du Kouban (l’unité la moins fiable des Forces Armées du Sud de la Russie en raison de ses tendances séparatistes). Les troupes de l’armée blanche se replient sur Novorossiisk d’où elles s’embarquent le 26 et pour la Crimée.

Début , l’amiral Koltchak discuta avec son gouvernement la question d’une « abdication en faveur de Dénikine ». Le , le conseil des ministres du gouvernement russe décréta que « dans le but d’assurer la continuité et la succession du pouvoir de toutes les Russies le conseil a décidé qu’en cas de maladie grave ou de décès du chef suprême ainsi que dans le cas de sa démission ou de son absence prolongée ses obligations passeront au commandant en chef des Forces Armées du Sud de la Russie lieutenant-général Dénikine. »

Le , Koltchak annonce dans le décret de Nijneoudinsk que « vu ma décision de transmettre le pouvoir suprême de toutes les Russies au commandant en chef des Forces Armées du Sud de la Russie général Dénikine, jusqu’à l’obtention de ses ordres et afin de conserver dans notre partie orientale de la Russie des fondations étatiques pour l’unité de la Russie » il donne « les entiers pouvoirs militaires et civils sur tout le territoire oriental de la Russie unie par le pouvoir russe suprême » au général Grigori Semenov.

Comme l’écrit dans ses mémoires Dénikine, il ne pouvait, dans les conditions difficiles liées aux lourdes défaites des Forces Armées du Sud de la Russie et la crise politique, « accepter le titre et la fonction » et refusa le titre de chef suprême, le justifiant par l’absence d’informations officielles sur les évènements à l’est.

Le , Dénikine, face à l’opposition des généraux, démissionne du commandement des Forces Armées du Sud de la Russie au profit du lieutenant-général baron Wrangel et s’embarqua le jour même pour l’Angleterre via Constantinople.

Durant l’été 1920, A. Goutchkov adressa à Dénikine la demande de « finaliser son exploit patriotique et avec un acte solennel investir le baron Wrangel… de la succession du pouvoir de toutes les Russies », ce que Dénikine déclina toutefois de faire.

Sur les territoires contrôlés par les Forces Armées du Sud de la Russie tous les pouvoirs revenaient à Dénikine en tant que commandant en chef. À ses côtés, le « conseil spécial » remplissait les rôles d’exécutif et de législatif. Investi de facto de pouvoirs dictatoriaux et partisan d’une monarchie constitutionnelle Dénikine ne se reconnaissait pas le droit de décider du régime d’un futur État russe avant la réunion d’une assemblée constituante. Il tenta de rassembler de larges couches de la population autour du mouvement blanc sous les devises « combattre le bolchévisme jusqu’à la fin », « une Russie grande, unie et indivisible », « libertés politiques ». Cette attitude était critiquée par les monarchistes ainsi que par les libéraux. L’appel à une Russie unie et indivisible rencontra l’opposition des gouvernements cosaques du Don et du Kouban qui recherchaient une autonomie plus grande et une Russie fédérale ; de même l’hostilité des nationalistes ukrainiens, caucasiens et baltes qui ne pouvaient s’y retrouver. En même temps, un semblant de vie normale s’installait à l’arrière du front. Là où les conditions le permettaient les usines et fabriques se remirent à fonctionner, le transport ferroviaire et fluvial repris, les banques et le commerce poursuivaient leurs activités. Le prix des produits de l’agriculture fut fixé, une loi contre la spéculation promulguée, les tribunaux et les institutions de gouvernement local réinstaurés, de nombreux partis existaient librement (y compris les socialistes révolutionnaires et les sociaux-démocrates), la presse était presque totalement libre. Le conseil spécial de Dénikine instaura une législation du travail progressiste (journées de travail de huit heures, sécurité du travail), toutefois la désorganisation de l’industrie fit que cette législation ne trouva que peu de domaines d’application.

Le gouvernement de Dénikine n’eut pas le temps de mettre en œuvre la réforme agraire qu’il avait préparée. Son objectif était de renforcer les petites et moyennes exploitations aux dépens de terres de l’État et des grands propriétaires fonciers. Une loi provisoire de Koltchak était en vigueur, spécifiant que jusqu’à la réunion d’une assemblée constituante la terre restait en possession de celui qui la possédait de facto. La reprise de force des terres par d’anciens propriétaires n’était pas tolérée.

La position de Dénikine sur la question linguistique en Ukraine est exposée dans le manifeste À la population de la Petite Russie (1919) : « Je déclare que la langue officielle sur tout le territoire de la Russie est le russe mais j’estime qu’il est inacceptable et j’interdis de réprimer la langue petit-russe. Chacun peut parler dans les institutions locales, zemstvo, lieux publics et tribunaux en petit-russe. Les écoles locales financées sur des fonds privés peuvent enseigner dans n’importe quelle langue. Les écoles publiques… peuvent instaurer des cours de la langue populaire petit-russe… Également il n’y aura pas de barrière pour la langue petit-russe dans la presse »…

La défaite de l’armée des volontaires à Novorossisk au printemps 1920 pousse le général et sa famille à l’exil, tour à tour en Angleterre, Belgique et Hongrie, avant de s’établir en France dans la région parisienne au milieu des années 1920.

Après l’arrivée d’Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933 et malgré son hostilité intransigeante vis-à-vis du communisme, Dénikine rend public son soutien à l’Armée rouge face à la menace d’une invasion de l’Union soviétique par l’Allemagne nationale-socialiste, qualifiant Hitler de « pire ennemi de la Russie et du peuple russe ».

Au milieu du mois de mai 1940, devant l’avancée des troupes allemandes lors de la bataille de France, le général accompagné de sa femme fuit Bourg-la-Reine et fait partie des 863 réfugiés établis à Mimizan, dans le département des Landes. Dès , un éditeur new-yorkais propose au général de publier ses mémoires. Le contrat est signé le et le couple quitte définitivement Mimizan le d’abord pour Paris, avant de pouvoir embarquer pour les Etats-Unis. Il meurt paisiblement dans son lit en 1947 à Ann Arbor dans le Michigan. Peu avant de mourir, il achève plus de 2 000 pages de Mémoires, dont le livre III s’ouvre par une réflexion sur la nature et l’ampleur de la révolution russe de 1917. Ses dernières paroles sont : « Je ne verrai jamais la résurrection de la Russie ».

Le , ses restes ont été ensevelis dans une tombe du cimetière du monastère de Donskoï, non loin de celles du philosophe russe Ivan Iline, transférées aussi ce même . Dans le même cimetière, reposent également l’écrivain Ivan Chmeliov mort en exil et enterré en l’an 2000, le dernier patriarche de la Russie impériale Tikhon, détenu jusqu’à sa mort dans le monastère et Alexandre Soljénitsyne. Avant de mourir, Ivan Chmeliov avait envoyé une photo à Dénikine au dos de laquelle il avait écrit : « Nous nous retrouverons peut-être un jour à Moscou ».

16 décembre 1883 : prise de Son Tay (Indochine).

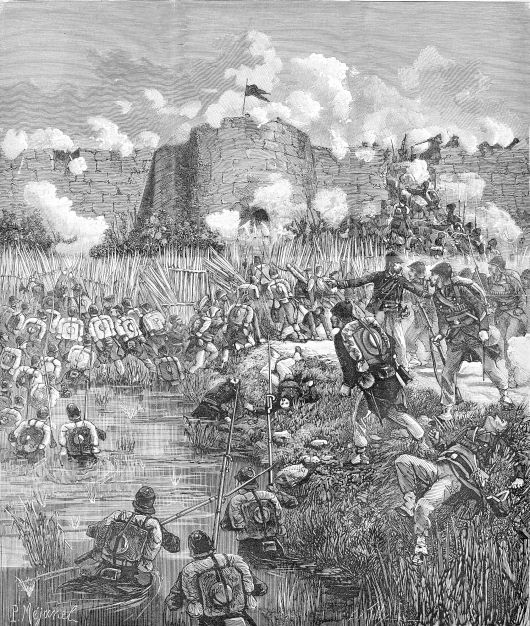

La Prise de Sontay est un affrontement de la campagne du Tonkin qui oppose les troupes françaises du Corps expéditionnaire, commandé alors par l’amiral Courbet, aux Pavillons Noirs, aux troupes régulières chinoises et à leurs supplétifs annamites. Les combats qui se déroulent du 14 au conduisent à la prise de Sontay le .

Après le premier traité de Hué () établissant le protectorat français sur l’Annam, la Chine refuse toujours au gouvernement de Hué le droit de traiter directement avec la France, se réservant « le droit entier et exclusif d’agir sur le Fleuve Rouge ». Deux armées régulières chinoises, celle du Yun-Nân et celle du Kouang-Si, se joignent aux bandes des Pavillons Noirs qui sévissent au Tonkin. Bientôt, ils occupent les deux forteresses de Sontay et Bac-Ninh, et menacent de passer à l’offensive. Dans l’urgence, Courbet proclame l’état de siège, et décide de profiter de la hauteur des eaux pour marcher sur Sontay, en bordure du Fleuve Rouge, devenue depuis août le point de réunion et de défense des Pavillons Noirs et des réguliers chinois.

Après le premier traité de Hué () établissant le protectorat français sur l’Annam, la Chine refuse toujours au gouvernement de Hué le droit de traiter directement avec la France, se réservant « le droit entier et exclusif d’agir sur le Fleuve Rouge ». Deux armées régulières chinoises, celle du Yun-Nân et celle du Kouang-Si, se joignent aux bandes des Pavillons Noirs qui sévissent au Tonkin. Bientôt, ils occupent les deux forteresses de Sontay et Bac-Ninh, et menacent de passer à l’offensive. Dans l’urgence, Courbet proclame l’état de siège, et décide de profiter de la hauteur des eaux pour marcher sur Sontay, en bordure du Fleuve Rouge, devenue depuis août le point de réunion et de défense des Pavillons Noirs et des réguliers chinois.

Les Pavillons Noirs, commandés par Liu Yongfu (Lu-Vĩnh-Phước en vietnamien), occupent à deux kilomètres du fleuve, la grande citadelle de Sontay, entourée d’une digue haute de six mètres, garnie de canons et de meurtrières, plantée d’une haie de bambous, défendue, ainsi que les digues et villages groupés sur les quatre routes qui rayonnent autour d’elle par 10 000 Pavillons Noirs, 10 000 réguliers chinois et 5 000 annamites ; les retranchements sont armés d’une nombreuse artillerie.

En , le Corps expéditionnaire du Tonkin comptait 9 500 hommes, constitué de régiments de marche à trois bataillons d’infanterie. Ne pouvant dégarnir toutes les garnisons, Courbet, avec 6 000 hommes, forme deux colonnes qui partent de Hanoï, le .

- Colonne du colonel Belin

- deux bataillons de turcos du 1er et 3e régiment de tirailleurs algériens

- un bataillon d’infanterie de marine du 4e régiment de marche d’infanterie de marine

- une compagnie du régiment de marche n° 1 de l’Annam

- 1er bataillon de la Légion étrangère

- trois compagnies de tirailleurs tonkinois

- 1re, 2e et 3e batterie d’artillerie de marine montée à cheval

- Colonne du colonel Bichot

- un bataillon d’infanterie de marine du 1er régiment de marche d’infanterie de marine

- un bataillon d’infanterie de marine du 2e régiment de marche d’infanterie de marine

- un bataillon d’infanterie de marine du 3e régiment de marche d’infanterie de marine

- trois compagnies du régiment de marche n° 1 de l’Annam

- un bataillon de fusiliers marins

- 4e, 5e et 11e batterie d’artillerie de marine montée à cheval

- deux batteries de 65 de marine.

La colonne de gauche, commandée par le colonel Belin, suit la route de terre par Phu-Hoaï, Pa-Lau et Phun; la colonne de droite, commandée par le colonel Bichot remonte le Fleuve Rouge avec six canonnières (Pluvier, Trombe, Éclair, Hache, Mousqueton et Yatagan).

Le , la colonne qui remontait le fleuve, débarque en amont du confluent du Day et s’y fortifie. Elle est rejointe le 13 par la colonne terrestre et Courbet s’empare de Phu-Sa le .

Devant Sontay, Courbet se masse avec ses adjoints, Bichot, Belin, Badens et Revillon devant la porte Ouest, ses batteries bombardant les arrières de la citadelle. À cinq heures, la Légion étrangère en tête, l’assaut est donné. La citadelle tombe entre les mains des troupes françaises le à six heures du soir.

La baisse des eaux ne permettant pas aux canonnières de Courbet de remonter le fleuve au-delà de Sontay, Liu Yongfu se retire sur Hong-Hoa et s’y fortifie.

Les Pavillons noirs de Liu Yongfu refoulés sur le haut du Fleuve Rouge, la prise de Bắc Ninh devient plus facile.

Promu vice-amiral et élevé à la dignité de grand officier de la légion d’honneur, Courbet, dépité, doit céder le commandement du corps expéditionnaire au général Millot.

La poursuite de la campagne et les défaites infligées au Céleste Empire entraîneront l’accord de Tientsin, signé le , prévoyant un retrait des troupes chinoises du Tonkin en échange d’un traité complet réglant des problèmes commerciaux entre la France et la Chine, et la démarcation de la frontière sino-vietnamienne.

16 décembre 1888 : naissance du Maréchal Alphonse Juin.

Alphonse Juin, né le à Bône (aujourd’hui Annaba, ancien département de Constantine), mort le à Paris, est un général d’armée élevé à la dignité de maréchal de France. Il est l’un des grands chefs de l’armée de la Libération en 1943-1944 et il s’illustre surtout à la tête du corps expéditionnaire français en Italie qui, le , remporte la victoire du Garigliano, ouvrant les portes de Rome aux Alliés qui piétinaient devant le mont Cassin. Il est le seul général de la Seconde Guerre mondiale à avoir été élevé à la dignité de maréchal de France de son vivant, en 1952.

***

à Sainte-Anne dans la commune de Bône, (département de Constantine), chez son grand-père maternel Pascal Salini dans un milieu modeste, de Victor Pierre Juin, gendarme, d’origine vendéenne, et de Précieuse Salini, sans profession, d’origine corse. « Les hommes dira-t-il une fois général, ne se livrent qu’à ceux en qui ils se reconnaissent. Mon secret c’est d’avoir été du peuple comme eux, d’avoir vécu la vie du peuple, d’en connaître toutes les souffrances. ».

Il poursuit ses études au grand lycée d’Alger. Il réussit 7e sur 209 en 1909 au concours d’entrée de Saint-Cyr et sort major de la promotion de Fès de Saint-Cyr en 1912 « alors que dans une institution encore très imprégnée de l’esprit de caste… la condition populaire de la famille Juin n’est pas sans constituer un handicap… ». Il est perçu par le général Elie Verrier, commandant l’école, comme un « sujet d’élite remarquablement doué sous tous les rapports , modeste avec cela . Il doit faire un officier de tout premier ordre et d’avenir ». Font également partie de cette promotion, Antoine Béthouart et Charles de Gaulle. Juin sera d’ailleurs le seul à tutoyer le général de Gaulle lorsque celui-ci sera devenu président de la République.

Sous-lieutenant, Alphonse Juin est affecté au protectorat français du Maroc où, jusqu’en 1914, il participe aux opérations de pacification.

Lors de la Première Guerre mondiale, le lieutenant Juin participe, avec les troupes marocaines, au sein de la brigade marocaine du général Ditte, aux combats de la Marne, en . Grièvement blessé en Champagne, en mars 1915, il perd définitivement l’usage de son bras droit (c’est pourquoi il saluait de la main gauche). Il reste huit mois à l’hôpital, avant de retrouver le front. Nommé capitaine le , il combat ensuite au sein du 1er régiment de tirailleurs marocains. Au cours de la guerre, il est cité quatre fois et fait chevalier de la Légion d’honneur le .

En , il suit les cours d’état-major à Melun avant d’être détaché en octobre à la mission militaire française auprès de l’armée américaine et affecté au cours de perfectionnement des officiers de liaison du corps expéditionnaire américain. Breveté de l’École supérieure de guerre en 1921, il sert en Tunisie avant de rejoindre à la fin de l’année 1923 le Maroc, sous les ordres du maréchal Lyautey, où il participe à la campagne du Rif. À l’automne 1925, il rentre en France avec le maréchal Lyautey et travaille sous ses ordres au Conseil supérieur de la guerre. Promu chef de bataillon en 1926, il part l’année suivante rejoindre le 7e régiment de tirailleurs algériens à Constantine. En 1929, il est chef du cabinet militaire du résident général au Maroc, Lucien Saint, et prend une part active à la réalisation de la dernière phase du plan de pacification de l’Atlas. Lieutenant-colonel en , il devient professeur de tactique générale à l’École supérieure de guerre en 1933 avant d’être affecté comme commandant en second au 3e régiment de zouaves à Constantine. Il prend le commandement de ce régiment le . En juin, il est promu colonel. En 1937, il est affecté auprès du résident général au Maroc, le général Noguès, et suit parallèlement les cours du Centre des hautes études militaires.

Toute sa vie, Alphonse Juin entretiendra un rapport charnel avec le Maghreb : « j’en suis de ce peuplement, et par toutes mes fibres ».

Promu général de brigade, le , il est affecté à l’état-major du théâtre d’opérations d’Afrique du Nord. Cette affectation ne lui plait guère. L’inaction à Alger lui pesant, il demande à recevoir un commandement sur le front français. Il se voit confier le commandement de la 15e division d’infanterie motorisée, une des meilleures unités de l’armée. Couvrant la retraite sur Dunkerque, cette unité est encerclée dans la poche de Lille et combat avec le groupement du général Molinié jusqu’à l’épuisement de ses munitions. Juin est fait prisonnier et interné à la forteresse de Königstein où il participe au groupe d’études consacré aux questions économiques et sociales. Il est nommé général de division durant sa captivité.

Dans le contexte des pourparlers pour les accords de Paris négociés par Darlan avec l’Allemagne, il est libéré le 15 juin 1941 à la demande du gouvernement de Vichy comme d’autres officiers réputés pour leur connaissance de l’Afrique. Précisément, il avait été repéré par Charles Huntziger qui l’avait recommandé à Jacques Benoist-Méchin alors secrétaire d’État aux rapports franco-allemands, qui l’inscrit ainsi dans le premier protocole, en tête des 961 officiers dont la France demandait la libération au titre de complément d’effectifs de son Armée d’Afrique.

Comme il est pétainiste et antigaulliste, sa nomination comme ministre de la Guerre est envisagée par Vichy. Il est finalement nommé le adjoint au général commandant supérieur des troupes du Maroc le général Noguès, puis le général de corps d’armée, commandant en chef des forces d’Afrique du Nord où il remplace le général Weygand dans ses fonctions militaires, mais non dans toutes ses fonctions de proconsul.

Alphonse Juin prend ainsi une part prépondérante dans la préservation de l’Armée d’Afrique initiée par Weygand : « Forger l’esprit de revanche en préparant la remilitarisation de différents éléments de l’armée, le rappel collectif et individuel des réservistes et des appels de volontaires, le déstockage et la réparation des matériels clandestins tel est bien l’esprit impulsé par Weygand et que continuera Juin son successeur, à partir du 20 novembre 1941. »

Le , avec le délégué général du gouvernement de Vichy Fernand de Brinon, il est convoqué à Berlin par Göring. L’historien Robert Paxton parle de cette rencontre comme d’un dialogue de sourds. Göring demande que les Français explicitent « clairement leur intention » de laisser l’Axe utiliser la base de Bizerte en Tunisie et accordent à Rommel, alors en campagne en Libye, « une liberté de mouvement de nature à lui faciliter la poursuite des combats, peut-être avec les Français à ses côtés ». Juin insiste pour que les Allemands autorisent les troupes françaises à renforcer leur armement en Afrique pour mieux défendre l’empire français, particulièrement au sud de la Tunisie. Juin promet que les forces de Rommel ne seront pas retenues le long de la frontière tunisienne. En fin de compte, Göring, loin d’être satisfait indique que les demandes françaises d’augmenter l’armement de l’armée d’Afrique resteront conditionnées à la satisfaction des demandes allemandes en Tunisie.

Juin a signifié à son ministre de la Guerre Bridoux qu’il « ne souhaite pas entrer dans la voie vers laquelle tendent les Allemands des commissions d’Afrique du Nord et qui pourraient mener la France à la collaboration militaire ». En Algérie personne ne doute que, dans son for intérieur, Juin n’admet pas l’occupation de la métropole par les Allemands et qu’il voudrait éviter un tel destin à l’empire. Le consul américain à Casablanca est informé des probables sentiments de Juin. On lui dit que Juin « ne tiendrait probablement pas sa parole » si les Allemands envahissaient l’Afrique du Nord.

Ainsi, lorsque le , l’ensemble des officiers de l’armée d’Afrique sont surpris par le débarquement allié en Afrique du Nord, Alphonse Juin est tiraillé entre ses sentiments anti-allemands et son sens de la discipline vis-à-vis des autorités de Vichy. N’a-t-il pas également déclaré à Bridoux en que ses troupes « feraient loyalement leur devoir contre tout agresseur, quel qu’il soit » ? Par l’intermédiaire de son subordonné le commandant Dorange, Juin, qui ne se doute pas qu’un débarquement américain est imminent, est entré en contact avec le consul américain d’Alger Robert Murphy pour demander comment, en cas d’agression allemande, les États-Unis réagiraient à une demande d’aide massive de la part de la France. À cette occasion, il avertit également Murphy qu’il donnerait l’ordre à ses troupes de résister si les États-Unis attaquaient en premier, sans provocation allemande.

Les premières nouvelles du débarquement allié en Afrique du Nord atteignent Juin dans les premières heures du , peu après minuit, lorsque les hommes du général Mast, un de ses subordonnés impliqué dans les préparatifs de l’opération avec les Américains, prennent le contrôle des points forts de la ville d’Alger. Sa résidence est encerclée par un groupe de jeunes lycéens commandés par l’aspirant de réserve Pauphilet, agissant avec un groupe de 400 résistants mal armés.

Juin, destinataire d’une lettre de Roosevelt lui demandant d’accueillir les troupes alliées en amies, rejette cette demande présentée par le consul Murphy, et se retranche derrière l’autorité de l’amiral Darlan, ancien vice-président du Conseil resté commandant en chef des forces militaires et qui est alors présent à Alger. Libéré au matin par la garde mobile, il organise la reconquête de la ville contre les résistants, mais, convaincu que la partie est jouée, ne fait rien pour rejeter les Alliés. À 17 h 30, il signe avec l’accord de l’amiral Darlan une suspension d’armes limitée à la place d’Alger, où l’on dénombre 13 morts français.

Mais ce premier cessez-le-feu concernait seulement Alger : Darlan et Juin, désormais entre les mains des Alliés, allaient refuser pendant trois jours de donner l’ordre de cessez-le-feu à leurs subordonnés d’Oran et du Maroc, où le combat sanglant entre Français et Alliés allait se poursuivre inutilement. Ce fut seulement à la suite des pressions particulièrement vigoureuses du général Clark que Juin et Darlan finirent, trois jours plus tard et sous la menace, par ordonner le cessez-le-feu à leurs subordonnés d’Oran et du Maroc.

Ainsi, ce même , à Oran et au Maroc, les généraux Boisseau et Noguès, subordonnés de Juin, qui n’ont pas été « neutralisés » comme à Alger, accueillent les Alliés à coups de canon. Juin ordonne aux forces françaises de maintenir « un contact élastique, sans agressivité ». Dans l’après-midi du , à 17 h 35, Darlan décharge Juin de son autorité en dehors de la région d’Alger et charge Noguès de la défense du Maroc et le général Barré de la défense de la Tunisie. Juin rend compte qu’il « s’efforcera d’exécuter les ordres du maréchal, mais qu’étant entre les mains des Américains, il ne peut que laisser l’entière initiative aux commandants des théâtres est et ouest ». Le , après avoir appris, vers midi, l’invasion de la zone libre par les Allemands, il fait savoir à ses subordonnés que « dès réception du présent message, la position de neutralité vis-à-vis de l’Axe cesse ».

Juin donne enfin, le , l’ordre à l’armée de Tunisie repliée sur la frontière algérienne de faire face aux Allemands, mais son chef, le général Barré, attendra jusqu’au pour reprendre le combat. L’armée de Tunisie renforcée par des éléments alliés allait alors se battre, mais le coût humain pour reconquérir le protectorat allait être très élevé.

Juin, sous l’autorité de Darlan, qui s’est proclamé haut commissaire de France en Afrique, puis du général Giraud, reçoit le commandement des forces françaises engagées en Tunisie. Celles-ci contribuent, au prix de lourdes pertes, à l’anéantissement des forces de l’Axe et de l’Afrika Korps de Rommel.

Dans le cadre des mesures d’épuration dans l’armée, une Commission spéciale d’enquête de Tunisie, présidée par le doyen de la faculté de droit d’Alger Viard, est créée le pour établir les conditions dans lesquelles les forces armées de l’Axe ont pu pénétrer en Tunisie en novembre 1942, et déterminer les responsabilités encourues par les autorités civiles et militaires au cours de ces événements. La Commission estime que Juin « est responsable en sa qualité de commandant en chef depuis le 10, de ce que les forces de l’Axe ont pu pénétrer en Tunisie sans rencontrer la moindre résistance ». Le 11 avril 1944, alors qu’il prépare sa grande victoire du Garigliano, il fait porter à de Gaulle deux mémoires en défense, dont l’un avec sa compilation d’ordres durant cette période et l’autre qui explique la situation du moment : présence de Darlan à Alger, ingérence directe de Vichy dès le 8 au soir, opération Torch des alliés dont il n’a pas été prévenu (pas plus que de Gaulle qui en fut « évincé » selon l’historien Jean-Baptiste Duroselle). « Dans cet imbroglio, écrit-il, j’ai confiance d’avoir fait tout le possible pour entraîner dans la grande voie du salut qui lui était offerte. J’ai été le seul à le faire. » Seulement quatre jours plus tard, de Gaulle lui répond : « Tu n’as rien à appréhender quant au passé. »

En 1943, Juin est nommé par de Gaulle à la tête du corps expéditionnaire français en Italie, qui comprend quatre divisions (en tout 112 000 hommes). Préalablement, au mois d’octobre, avec le général Patton, alors privé de commandement, Juin a été chargé d’une curieuse mission spéciale en Corse, peu après la libération de l’île, à la demande du général Eisenhower, chef des opérations en Méditerranée. Il s’agissait d’une reconnaissance destinée à leurrer les Allemands sur un possible débarquement allié depuis l’île dans le golfe de Gênes ou en Toscane. Ce voyage prit des allures de voyage touristique. Au retour à Alger, Juin rejoint l’Oranie et son corps, avant de s’embarquer pour Naples.

Au printemps 1944, il fait adopter par les Alliés un plan de manœuvre audacieux. En effet, il brise la ligne Gustav en enveloppant le mont Cassin avec notamment les tabors marocains du général Guillaume et le 4e régiment de tirailleurs tunisiens. La bataille de Monte-Cassino révèle le génie militaire du général Juin qui en lançant un assaut d’infanterie légère pour déborder la position allemande sur ses flancs remporte un succès total, au contraire du général américain Clark qui, en tentant un assaut frontal d’infanterie lourde précédé d’un catastrophique bombardement du monastère, envoya à la mort sans aucune utilité près de 1 700 soldats. Pour marquer la haute estime et la vive admiration dans lesquelles le général Juin est désormais tenu par les alliés, le général Harold Alexander lui adresse le message suivant deux semaines après le début de l’offensive du Garigliano le « Ai reçu de Sa Majesté le roi George VI un message me demandant de vous transmettre les félicitations les plus chaleureuses de Sa Majesté pour votre remarquable contribution à nos récents succès. Je suis chargé de vous faire savoir que c’est avec un grand plaisir que Sa Majesté vous a décerné le titre de Compagnon de l’Ordre du Bain. »

Les crimes commis en 1944 en Italie, spécifiquement au Latium et en Toscane, sont des viols en masse et homicides commis sur les populations civiles par des éléments de l’armée d’Afrique qui servaient sous les ordres du général Juin lors de la bataille de Monte Cassino, en Italie. Ils sont surnommés en Italie les « marocchinate » (littéralement « maroquinades », en référence à l’origine marocaine de nombreux soldats du corps expéditionnaire français en Italie). Jugeant suspecte la vigueur de la réaction italienne, Juin dénoncera dans une lettre adressée le 22 juillet 1944 au général Clark une « manoeuvre habilement orchestrée dont le but est de discréditer les troupes françaises et de jeter partout une ombre sur la page de gloire qu’elles ont ouverte en Italie ».

Après cette bataille, Juin repousse les Allemands de la tête de pont sur le fleuve Garigliano et descend dans la plaine avec ses troupes. Il prend une part active dans l’offensive sur Rome, bien que lui-même eût préféré rechercher une bataille d’anéantissement des Allemands plus à l’Est. Il libère dans les premiers jours de juin les faubourgs orientaux de la Ville éternelle et entre dans la capitale aux côtés de Clark. Puis, Juin prend Sienne. En juillet, appelé à Alger comme chef d’état-major de la Défense nationale, il transmet le commandement de ses troupes au général de Lattre, qui les conduira durant le débarquement de Provence. En tant que chef d’état-major (il le restera jusqu’en 1947), il est en communication avec de Gaulle et avec le Quartier général des forces alliées en Europe (Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force ou SHAEF) bien que le général Koenig soit le principal représentant français au SHAEF. Le , il entre aux côtés du général de Gaulle dans Paris libéré.

À l’été 1945, le général Juin a l’intention de venir témoigner au procès du maréchal Pétain, sous réserve de l’autorisation du général de Gaulle. Il se voit dans l’impossibilité de le faire, ce dernier l’ayant envoyé intentionnellement en mission en Allemagne. Il adresse un témoignage écrit en faveur du maréchal à maître Isorni alors que les avocats avaient souhaité sa déposition orale.

Au printemps 1947, dans la foulée du discours de Tanger du sultan du Maroc Sidi Mohammed, le gouvernement français choisit ce pied-noir d’origine pour remplacer le résident général Eirik-Labonne, qui vient d’être limogé pour faiblesse. Chargé de mettre le sultan au pas, y compris en employant la manière forte, il s’oppose au sultan et au parti nationaliste, notamment en s’appuyant sur Thami El Glaoui, pacha de Marrakech, qu’il laisse marcher vers Rabat à la tête de cavaliers berbères dans un geste de défi au sultan. Il menace même de destituer Sidi Mohammed mais le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman s’oppose à une telle éventualité. En septembre 1951, il est remplacé par le général Guillaume, commandant en chef des forces françaises en Allemagne, qu’il impose au gouvernement, menaçant de démissionner de sa nouvelle fonction de commandant en chef du secteur Centre-Europe de l’Otan si le gouvernement n’obtempère pas. Guillaume poursuivra la même politique que Juin — intransigeante et peu respectueuse des instructions du gouvernement — et placera ce dernier devant le fait accompli en destituant d’autorité Sidi Mohammed en août 1953.

Durant ces années, il est sollicité par les gouvernements successifs qui aimeraient le voir revenir en Europe notamment pour exercer le commandement des forces terrestres de la nouvelle Union occidentale, propositions qu’il refuse.

En mars 1952, alors qu’il s’est toujours tenu à l’écart de la politique, il critique ouvertement le fonctionnement du régime, notamment pour ce qui concerne la question du réarmement. Peu de temps après, il commet un autre éclat en réclamant le transfert des cendres de Pétain à Douaumont. Ses déclarations provoquent des frictions avec les gouvernements en place, mais Juin se garde de tout aventurisme politique.

Le , il reçoit le bâton de maréchal de France sous l’impulsion de son ami le général Chambe, et par l’entremise du gendre de celui-ci, Guy Jarrosson, député du Rhône. Le , il est élu à l’Académie française où il est reçu en . Il succède à Jean Tharaud et, fait unique dans les annales de l’institution, il critique son aîné François Mauriac pour ses prises de position au sujet du Maroc.

D’août 1953 à septembre 1956, il est commandant en chef Centre-Europe (CINCCENT) et prend le commandement des Forces alliées en Centre-Europe (AFCENT) de l’OTAN (dont le commandant suprême est le général général Ridgeway successeur d’Eisenhower).

En mars 1954, il condamne le projet d’Armée européenne sans prévenir le gouvernement dont il est officiellement le conseiller militaire. Le Conseil des ministres décide alors de lui retirer la vice-présidence du Conseil supérieur de la Défense nationale et de ne plus lui soumettre pour avis les nominations des officiers généraux.

En 1954, il cautionne la politique libérale de Mendès France en Tunisie, notamment quand il accompagne le président du conseil lors du discours de Carthage prononcé le 31 juillet 1954 sur le sol tunisien. Mais au cours de l’année 1955, il s’oppose à l’indépendance du Maroc.

Le général Jean Valluy lui succède en 1956 au poste de commandant en chef du secteur Centre-Europe de l’OTAN.

De 1954 à sa mort, il est président du Comité de patronage de la Revue Défense nationale.

De 1955 à sa mort, il est président d’honneur de la Société nationale des anciens et des amis de la gendarmerie (SNAAG).

16 décembre 1917 : Patton ouvre une école de chars (Langres – Haute-Marne).

Le lieutenant-colonel de cavalerie George Patton, membre de l’état-major du général Pershing, chef du corps expéditionnaire américain en France, crée une école de chars après avoir passé une semaine à Paris pour étudier le char léger français Renault FT. L’ouverture de cette école préfigure la création de la toute première unité blindée américaine, qui va s’illustrer dès septembre 1918 lors de l’offensive franco-américaine sur Saint-Mihiel.

Lire sur TB : Patton dans la boue de l’Argonne

16 décembre 1944 : début de la contre-offensive allemande des Ardennes.

La bataille des Ardennes est le nom donné à l’ensemble des opérations militaires de la Seconde Guerre mondiale qui se sont déroulées dans les Ardennes pendant l’hiver 1944-1945. Le théâtre des opérations se déroule presque exclusivement en Belgique orientale, principalement dans les Ardennes belges, avec pour objectif final de la part des Allemands la reconquête du port d’Anvers, mais leur offensive sera stoppée avant même d’atteindre la Meuse. La bataille commence le par une attaque surprise allemande, à laquelle on a donné le nom d’« offensive von Rundstedt ». Le Generalfeldmarschall von Rundstedt y était pourtant opposé : il estimait l’objectif trop ambitieux.

Les Allemands l’appellent opération Wacht am Rhein (en référence au tableau de Lorenz Clasen et de la célèbre chanson), et les Anglo-Américains Battle of the Bulge (la « bataille du Saillant ») prenant en considération la forme de « coin » que la ligne de front avait prise lorsque la pénétration allemande fut arrêtée.

La bataille des Ardennes se termine fin , après le refoulement des Allemands au-delà de leur ligne de départ.

On se rappellera une offensive victorieuse que le général Ludendorff avait lancée sur Liège un peu au nord, pendant la Première Guerre mondiale, et en août 1944, l’opération Lüttich (Liège en allemand, en référence à cette offensive), contre-offensive à l’opération Cobra : si la première avait inspiré Hitler, la seconde aurait dû le rendre plus prudent.

16 décembre 1959 : accord franco-allemand pour le Transall, acte de naissance administratif pour l’avion de transport militaire C 160 Transall.

En janvier 1957, l’Allemagne de l’Ouest, l’Italie et la France sont intéressées par un appareil de transport militaire à moyen rayon d’action, sur la base d’un projet présenté par Nord-Aviation comme appareil de patrouille aéro-maritime. La firme française Nord-Aviation n’ayant pas les moyens de produire seul un projet d’une telle ampleur, il fut décidé en de créer le consortium Transport Allianz, dans le cadre d’une collaboration franco-germano-italienne, pour remplacer les avions de transport alors en service, dont la conception remontait à la Seconde Guerre mondiale dont le Douglas C-47 Skytrain, ou de l’immédiate après-guerre tel le Breguet Deux-Ponts.

L’Italie s’étant retirée du projet, la conception du Transall fut assurée par des entreprises françaises et ouest-allemandes seules, avec l’aide de la firme Rolls-Royce pour les groupes motopropulseurs. Pour la France, la firme Nord-Aviation s’impliqua à Bourges, alors que pour l’Allemagne de l’Ouest la firme Weser Flugzeugbau (WFB) construisit à Brême et Hamburger Flugzeugbau (HFB) s’investit à Hambourg.

Aux mains du chef-pilote de Nord-Aviation Jean Lanvario, cet appareil de transport militaire vole pour la première fois le à Melun-Villaroche. Construit à 50 exemplaires pour la France et à 110 pour l’Allemagne de l’Ouest, cet avion totalisera 169 exemplaires, car les Allemands en exporteront 20 en Turquie et 9 en Afrique du Sud. L’Armée de l’air française a perçu ses appareils entre juin 1965 et novembre 1984.

Le premier C-160 Transall « F1 » de série entre en service dans l’armée française le au sein de l’escadron de transport 1/61 Touraine où il remplace le Noratlas.

Une seconde série fut lancée à la fin des années 1970 : le C-160 NG (Nouvelle Génération), doté d’une avionique modernisée, de deux réservoirs de carburant supplémentaires et d’un système de ravitaillement en vol. La fabrication était cette fois assurée par Aérospatiale pour la France, Messerschmitt-Bölkow-Blohm et Vereinigte Flugtechnische Werke pour l’Allemagne. L’assemblage final s’est alors fait sur les chaînes d’Aérospatiale à Toulouse, et le C-160 NG a volé pour la première fois le . 29 exemplaires furent fabriqués uniquement pour la France, dont quatre C-160H destinés à servir de relais de transmission et deux C-160G d’écoute électronique.

De 1994 à 1999, tous les C-160 français ont été rénovés via une amélioration de leur avionique et l’addition d’un système de contre-mesures antimissiles. Les C-160F ainsi rénovés ont été renommés C-160R (« rénové »). Les appareils de la Luftwaffe ont suivi un programme similaire d’extension de vie chez BAE Systems, mais tous les appareils français et allemands ont commencé à atteindre leur limite de fin de vie en 2005. En 2013, alors que les vingt derniers Transall français devaient tenir jusqu’en 2018, il est désormais prévu de ne mettre ces derniers à la retraite qu’en 2023 au plus tôt. Leur nombre est en baisse rapide, passant de 38 C-160NG fin 2012 à 33 fin 2013. Ils ont alors un âge moyen de 36 ans et leur entretien aura coûté 163 millions d’euros.

L’Armée de l’air française décide la transformation de 7 C-160NG (version ravitailleur-ravitaillable) pour les équiper d’une carène servant aux missions ISR (intelligence surveillance & reconnaissance). En juin 2015, commencent les essais du premier appareil. Le premier appareil concerné, est, comme les cinq suivants, un Transall. Cette carène était destinée à l’origine à accueillir la tuyauterie se déroulant vers l’aéronef ravitaillé, qui sera remplacée par une boule optronique MX20 et une vis sans fin servant à la sortir. Une carène spécifique devra être produite sur mesure pour chaque appareil.

L’intérêt de cette transformation consiste à effectuer les missions ISR en vol pressurisé, alors que jusqu’à présent les forces spéciales de l’escadron de transport d’opérations spéciales (ETOS) 3/61 Poitou devaient les effectuer portière ouverte.

En 2016, l’ensemble des C-160 français est basé sur la base aérienne 105 Évreux-Fauville. Au 1er, 18 appareils de transport et 2 Gabriel de recueil de renseignement électromagnétique sont en ligne.

Le dernier Transall de la Luftwaffe est retiré fin 2021. Le retrait officiel du Transall dans l’Armée de l’air française est célébré le 20 mai 2022 à Évreux, après une tournée de vols d’adieu. Tous les appareils de la force aérienne sud-africaine ont déjà été retirés du service en 1998, tandis que l’Armée de l’air turque maintient en service deux appareils obtenus d’Allemagne (C-160T).

16 décembre 1976 : premier tir du SSBS S3 (centre d’essais des Landes).

Premier tir expérimental du missile balistique sol-sol français emportant une tête nucléaire (portée 3 500 km). Opérationnel de 1980 à 1996 sur le plateau d’Albion.

***

Le S3 est un ancien missile balistique à portée intermédiaire (en anglais IRBM : Intermediate Range Ballistic Missile) français basé à terre. Il était doté d’une seule tête nucléaire.

Le prédécesseur du S3, le S2 constituait le principal élément de la force de frappe française, il était entré en service en 1971. En 1973, un programme fut lancé pour développer une seconde génération de missile sol-sol-balistique-stratégique, le S3. Ceci entraîna la rénovation des deux premiers groupes de silos de missile S2 et leur remplacement par des S3.

Le développement par l’Aerospatiale du S3 fut terminé en 1980 mais la prise en compte tardive des impulsions électromagnétiques conduit à développer une version S3D (durci) dans le cadre d’un durcissement des installations du Plateau d’Albion achevés en 1984. Le système fut déployé à partir de 1980. Le premier groupe de neuf missiles S3 installé sur la base aérienne 200 Apt-Saint-Christol sur le plateau d’Albion est opérationnel le 1er. Le deuxième groupe de neuf missiles S3D est opérationnel le . La première unité modifié en S3D reprend l’alerte le .

À l’origine, il était prévu de remplacer les S3 par une version basée à terre du M-5 à l’horizon 2005. En 1994, il fut annoncé qu’ils devaient être remplacés par des M45 basés à terre, mais, en 1996, il fut décidé de désactiver les missiles S3 et qu’ils ne seraient pas remplacés.

Des rapports indiquent que 40 missiles S-3 furent construits et que plus de 13 d’entre eux furent utilisés pour des essais.

Le S3 est un missile à deux étages de portée intermédiaire et à propulsion solide. Il mesure 13,8 m de long et son diamètre est de 1,5 m. Il pèse 25,8 t et a une portée maximale de 3 500 km. Il est équipé du même premier étage que le S2 doté d’un moteur P16 à carburant solide et de 4 tuyères.

Le premier étage emporte 16 940 kg de carburant qui brûle pendant 72 secondes. Le second étage emporte lui 6 015 kg de carburant qui brûle pendant 58 secondes. Il possède un système de pénétration durci et des aides à la pénétration. Le missile est doté d’une tête nucléaire TN-61 d’une puissance estimée de 1,2 mégatonne. Le S3D a un taux de disponibilité supérieur à 98 %.