8 juillet 1709 : bataille de Poltava.

Elle oppose le 27 juin 1709 ( dans le calendrier grégorien), dans le cadre de la grande guerre du Nord, l’armée de Pierre 1er de Russie et celle de Charles XII de Suède, soutenue par quelques cosaques de l’hetman Ivan Mazepa. L’armée russe remporte une victoire décisive qui fait perdre à la Suède son rang de grande puissance militaire.

8 juillet 1758 : bataille de fort Carillon (Canada).

La bataille de Fort Carillon (aujourd’hui à Ticonderoga, État de New York), dans le cadre de la guerre de Sept Ans. La bataille eut lieu au sud du lac Champlain, entre ce dernier et le lac George. Ces deux lacs séparaient la colonie britannique de New York de la colonie française du Canada (Nouvelle-France).

La bataille a eu lieu à environ un kilomètre du fort lui-même. Une armée française de presque 4 000 hommes sous le commandement du général Louis-Joseph de Montcalm remporta une victoire sur une force militaire britannique quatre fois supérieure de 16 000 hommes sous le commandement du général James Abercrombie, qui attaqua sans appui d’artillerie les forces françaises bien retranchées. La bataille fut une des plus sanglantes de la guerre.

‘historien américain Lawrence Henry Gipson écrit que la campagne d’Abercrombie fut semée d’erreurs. Plusieurs historiens militaires ont cité la bataille de Carillon comme exemple classique d’incompétence militaire. Abercrombie, confiant en une victoire éclair, n’a pas pris en compte toutes les options militaires viables, comme l’utilisation du contournement des défenses françaises en attendant son artillerie, ou de faire le siège du fort. Il fit plutôt confiance à un rapport erroné de son jeune ingénieur militaire et ignora ses recommandations. Il décida de mener un assaut frontal sur les positions françaises, sans l’appui de l’artillerie. Montcalm, malgré son mépris pour la faible position militaire du fort, a conduit la défense avec brio. Cependant, en raison du manque de temps, il commit des erreurs stratégiques dans la préparation de ses défenses qui auraient pu faciliter le travail d’un attaquant compétent.

Le fort devint britannique après sa capture l’année suivante à la bataille de Ticonderoga, même si la bataille de Fort Carillon donna au fort la réputation d’être imprenable. Il fut renommé Fort Ticonderoga et fut par la suite le théâtre de deux batailles lors de la révolution américaine.

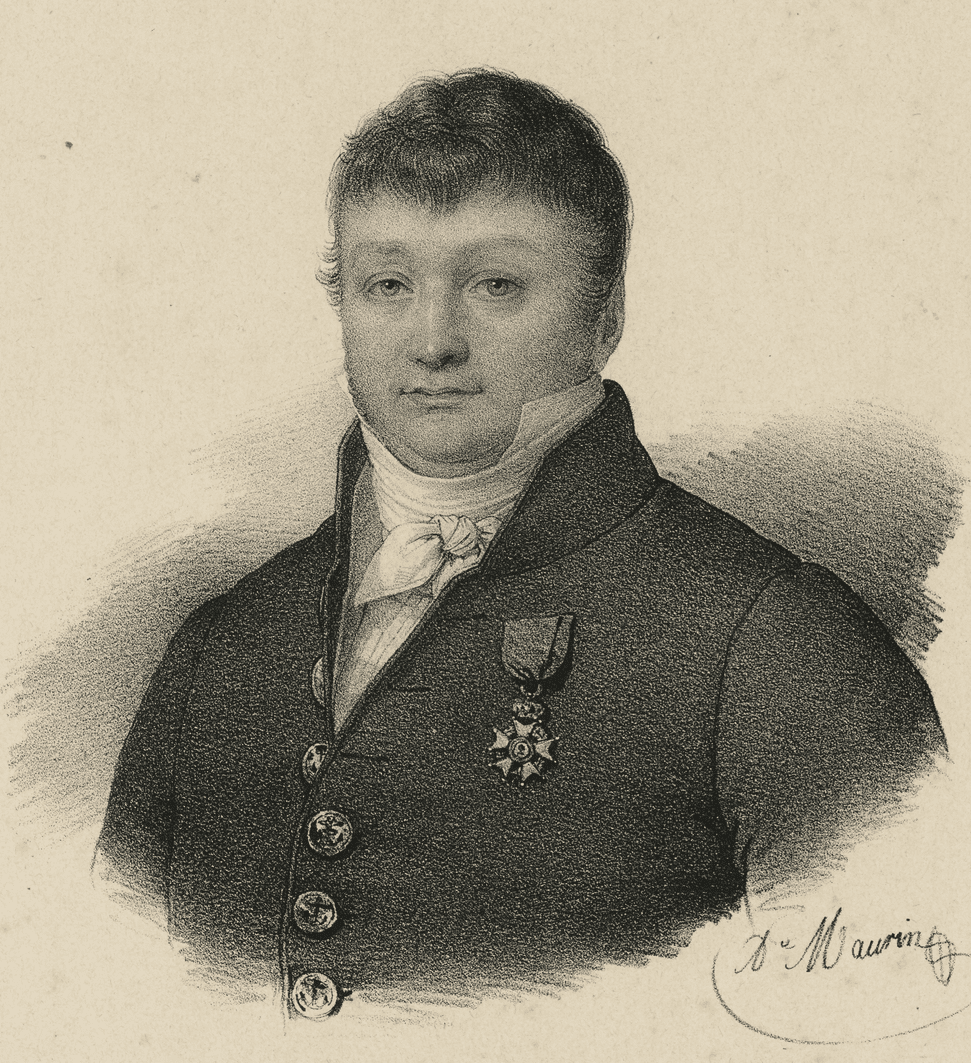

8 juillet 1766 : naissance du baron Dominique-Jean Larrey, médecin et chirurgien militaire.

Fils de Jean Larrey, maître cordonnier, il est né dans le petit village de Beaudéan dans les Hautes-Pyrénées. Sa maison natale existe toujours dans la rue principale du village, et elle est devenue un musée. Orphelin à treize ans, Larrey est élevé par son oncle Alexis Larrey, chirurgien-major de l’hôpital de La Grave de Toulouse et fondateur du premier hôpital militaire de cette ville. Après six années d’apprentissage, il se rend à Paris pour y étudier la médecine auprès de Pierre Joseph Desault, chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu. Le 13 ventose de l’an II, il épouse Marie-Élisabeth Laville-Leroux, peintre.

Larrey commence sa carrière en 1787 comme chirurgien de la marine royale sur la frégate la Vigilante en mer d’Irlande. De retour à Paris dès l’année suivante, il s’y lie avec Corvisart et Bichat, et avec Sabatier, chirurgien en chef des Invalides, hôpital où il obtient sur concours un poste d’aide-major.

Larrey commence sa carrière en 1787 comme chirurgien de la marine royale sur la frégate la Vigilante en mer d’Irlande. De retour à Paris dès l’année suivante, il s’y lie avec Corvisart et Bichat, et avec Sabatier, chirurgien en chef des Invalides, hôpital où il obtient sur concours un poste d’aide-major.

Première étape d’une carrière qui le conduira sur tous les champs de bataille d’Europe, de l’Espagne à la Russie, et jusque dans les déserts d’Égypte et de Syrie, il est en 1792 chirurgien aide-major à l’armée du Rhin. Chirurgien de première classe en 1792, dans l’armée du maréchal Luckner, il crée des ambulances volantes à Mayence, à la tête desquelles il court enlever les blessés sous le feu des batteries ennemies. Il est ensuite chirurgien principal à l’armée de Custine, puis chirurgien en chef de la 14e armée républicaine en 1794. Il organise l’École de chirurgie et d’anatomie de Toulon, et devient professeur à l’École militaire de santé du Val-de-Grâce en 1796. Il est chargé de l’inspection des camps et des hôpitaux de l’armée d’Italie (1796), puis nommé chirurgien en chef à l’armée d’Égypte.

À la bataille d’Aboukir, il sauve le général Fugière, sous le canon de l’ennemi, d’une blessure à l’épaule6. Au siège d’Alexandrie, Larrey trouva le moyen de faire de la chair de cheval une nourriture saine pour les blessés, et fit tuer pour cet usage ses propres chevaux. Il embaume Kléber, assassiné au Caire le 14 juin 1800.

En 1802, il est chirurgien en chef de la Garde des consuls. Il soutient sa thèse de médecine en mai 1803, conformément aux nouvelles dispositions de la réorganisation du monde médical : Dissertation sur les amputations des membres à la suite des coups de feu dédicacée au général de Villemanzy.

En 1804, Larrey reçoit une des premières croix d’officier de la Légion d’honneur de la main du premier consul, qui lui dit : C’est une récompense bien méritée. Inspecteur général du service de santé des armées, en 1805, et chirurgien en chef de la Garde impériale, il est créé baron d’Empire en 1809, sur le champ de la bataille de Wagram, et inspecteur général du service de santé militaire en 1810. Il fait toutes les campagnes du Premier Empire en qualité de chirurgien en chef de la Garde impériale puis de chirurgien en chef de la Grande Armée (12 février 1812). En 1813, il est nommé chirurgien en chef de l’Hôpital militaire du Gros-Caillou, sis 106 rue Saint-Dominique, à Paris. Il prend la défense des conscrits blessés à la main et accusés de se mutiler volontairement, ce qui lui valut une haine farouche de Soult. En août 1814, il est nommé inspecteur général du service de santé des armées et chirurgien en chef de l’hôpital de la Maison militaire du roi.

Il reste la figure médicale la plus célèbre du Premier Empire. À la bataille de la Sierra Negra, il ampute en une journée pas moins de 200 blessés. Il était d’ailleurs considéré comme un bon chirurgien, à une époque où l’anesthésie n’existait pas, car il était capable d’amputer un membre en moins d’une minute. L’amputation était à l’époque la seule asepsie efficace, en l’absence d’antibiotiques, découverts bien plus tard.

Larrey serait à l’origine de la mise en place au sein des armées françaises du système des « ambulances volantes » dans lesquelles il embarquait indifféremment amis et ennemis, afin de les soigner sans faire de distinction ni de nationalité, ni de grade, ce qui lui valut l’estime des officiers et généraux des armées ennemies.

Larrey est aussi connu dans le domaine de l’asticothérapie qu’il a utilisée lors de la campagne égyptienne en Syrie. Cette technique datant de l’antiquité consiste à déposer sur des plaies infectées une certaine espèce d’asticot qui se nourrit des chairs infectées, les assainissant ainsi.

Le 1er octobre 1811, avec l’aide de quatre autres médecins, le baron Larrey réalise une mastectomie sur l’auteure anglaise Frances Burney (épouse du général Alexandre d’Arblay). Cette dernière, consciente pendant l’opération, raconte quelques mois après dans une lettre adressée à sa sœur les différents gestes des médecins lors de sa mastectomie.

Il acquiert en 1830 une propriété à Bièvres, qu’il transmit à son fils Hippolyte (1808-1895), médecin-chef de l’armée et chirurgien de Napoléon III. Il laissa des mémoires d’un très grand intérêt, rarissimes en édition originale et devenus rares en réédition.

8 juillet 1827 : mort du corsaire et armateur Robert Surcouf.

Embarqué dès l’âge de treize ans, il devient ensuite capitaine corsaire. Il harcèle les marines marchandes et militaires britanniques, non seulement sur les mers de l’Europe, mais aussi sur celles des Indes, et reçoit d’eux le sobriquet de « tigre des mers ». Ses activités le font reconnaître — il est nommé membre de la Légion d’honneur le 26 prairial an XII () — et l’enrichissent. Il devient l’un des plus riches et plus puissants armateurs de Saint-Malo et un grand propriétaire terrien.

Embarqué dès l’âge de treize ans, il devient ensuite capitaine corsaire. Il harcèle les marines marchandes et militaires britanniques, non seulement sur les mers de l’Europe, mais aussi sur celles des Indes, et reçoit d’eux le sobriquet de « tigre des mers ». Ses activités le font reconnaître — il est nommé membre de la Légion d’honneur le 26 prairial an XII () — et l’enrichissent. Il devient l’un des plus riches et plus puissants armateurs de Saint-Malo et un grand propriétaire terrien.

Capitaine corsaire à vingt ans, Surcouf commande successivement plusieurs bâtiments : l’Émilie, le Cartier, la Clarisse, la Confiance et le Revenant. Il effectue des dizaines de combats et par deux fois, il fait front à deux contre un : en février 1799, contre l’Anna-Maria et le Coturbok, puis, en janvier 1800, contre la Louisia et le Mercury. Il totalise, entre 1795 et 1801, puis 1807 et 1808, pas moins de 44 prises dont deux — le Triton et le Kent — entreront dans la légende.

Une répartie célèbre du corsaire à un marin anglais qui lui reprochait de se battre pour l’argent et non pour l’honneur : « Chacun se bat pour ce qu’il n’a pas ! »

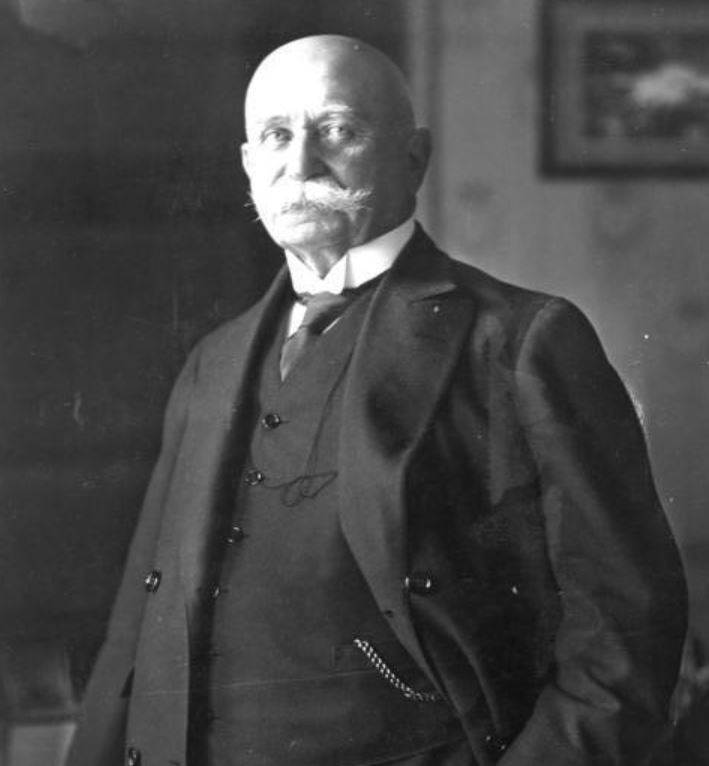

8 juillet 1838 : naissance du comte Ferdinand von Zeppelin, militaire et ingénieur allemand, inventeur des dirigeables qui portent son nom.

Ferdinand von Zeppelin est membre de la famille von Zeppelin, originaire du Mecklembourg. Il est élevé à Constance dans la religion calviniste de sa mère.

Ferdinand von Zeppelin est membre de la famille von Zeppelin, originaire du Mecklembourg. Il est élevé à Constance dans la religion calviniste de sa mère.

Zeppelin fit ses premiers pas à l’école militaire de Ludwigsbourg et devint lieutenant en 1858. L’année suivante, il est enrôlé dans le génie civil et participe en tant qu’observateur à la guerre de Sécession des États-Unis (à partir de 1863), puis à la guerre austro-prussienne (en 1866) et enfin à la guerre franco-prussienne (1870-1871). Lors des affrontements, le 25 juillet 1870, son équipe de sabotage est surprise par des soldats français à Schirlendorf. Le comte fuyant par la cuisine, puis, avec un cheval, parvient, à regagner la frontière allemande au niveau du village de Hirschthal. Un arbre, le Zeppelinbuche, est planté à cet endroit en commémoration. Il poursuit ensuite son voyage jusqu’à Nothweiler, où son cheval s’abreuve à la fontaine qui porte depuis son nom.

Il est commandant de régiment à Ulm entre 1882 et 1885, puis il est envoyé de Wurtemberg à Berlin. En 1906, il est promu général de cavalerie.

Depuis les années 1880, Zeppelin s’intéressait au problème des ballons dirigeables. En 1899, il commença à construire le premier ballon dirigeable rigide avec lequel il fit trois ascensions. Les succès du comte provoquèrent une euphorie populaire qui l’encouragèrent à poursuivre ses recherches : la seconde version de son engin était entièrement financée par des dons et les revenus d’une loterie. Ironie de l’histoire, le gros du financement arriva après le crash du Zeppelin LZ4 en 1908 à Echterdingen. Une campagne de recherche de fonds permit de lever 6 millions de marks qui furent utilisés pour créer la ‘Luftschiffbau-Zeppelin GmbH’ et une fondation Zeppelin.

La même année, l’armée impériale allemande acheta le déjà fonctionnel LZ 3. À partir de 1909, des Zeppelins sont utilisés dans l’aviation civile. Jusqu’à 1914, il met en place la DELAG (acronyme de Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft), flottille de zeppelins qui transporte 34 028 voyageurs entre 1910 et 1914.

Ayant dès 1913 des doutes sur la validité du concept des dirigeables, le comte fonde une succursale, en collaboration avec Bosch et Klein, la VGO (Versuch Gotha Ost), qui produira des bombardiers géants de conception classique, ainsi qu’un département d’aviation au sein de Luftschiffbau Zeppelin, dirigé par Claudius Dornier, qui sera chargé d’une recherche plus poussée sur les avions métalliques.

Le comte von Zeppelin mourut en 1917, peu avant la fin de la Première Guerre mondiale. Il n’a donc pas connu la provisoire mise en sommeil du projet Zeppelin due au traité de Versailles ni le second âge d’or de ses aéronefs sous son successeur Hugo Eckener.

La catastrophe du Hindenburg, incendie du LZ 129 Hindenburg le 6 mai 1937 à Lakehurst (États-Unis), a clos définitivement l’histoire des grands dirigeables à usage commercial.

8 juillet 1920 : réception du maréchal Lyautey à l’Académie française.

Hubert Lyautey est brillamment élu (avec 27 voix) à l’Académie française le au fauteuil 14. Il ne sera reçu qu’après la guerre, le , accueilli par l’historien moderniste Mgr Louis Duchesne qui prononcera son discours de réception. Il est associé-correspondant de l’académie de Stanislas depuis 1900. À la fondation de l’académie des sciences d’outre-mer en 1923, il y est élu membre titulaire.

Hubert Lyautey est brillamment élu (avec 27 voix) à l’Académie française le au fauteuil 14. Il ne sera reçu qu’après la guerre, le , accueilli par l’historien moderniste Mgr Louis Duchesne qui prononcera son discours de réception. Il est associé-correspondant de l’académie de Stanislas depuis 1900. À la fondation de l’académie des sciences d’outre-mer en 1923, il y est élu membre titulaire.

Lire sur TB : Le rôle social de l’officier, publié le 15 mars 1881.

8 juillet 1942 : le bombardier britannique Avro Lancaster I « R5868-PO-S3 » effectue sa première sortie opérationnelle.

À la fin de la guerre, il avait survécu, faisant partie des 35 Lancaster à avoir effectué plus de 100 sorties.

8 juillet 1943 : mort de Jean Moulin (en gare de Metz).

Jean Moulin, né le 20 juin 1899 à Béziers (Hérault) et mort le 8 juillet 1943 près de Metz (en Moselle annexée) dans un convoi à destination de l’Allemagne — à la suite des tortures subies préalablement.

Figure phare de la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, Jean Moulin est le plus jeune préfet de France en 1937. Il s’opposa à l’occupant allemand dès 1940 et créa, sous l’égide du général de Gaulle, le Conseil National de la Résistance.

Le 27 mai 1943, il préside à Paris, au 48 de la rue du Four, la première réunion du Conseil national de la Résistance, qu’il avait créé. II y a rang de ministre du Comité de Libération nationale d’Alger sous le nom de Monsieur X. Un mois plus tard, le 21 juin, il est arrêté par la Gestapo à Caluire, près de Lyon, où il s’est rendu sous le nom de Jacques Martel pour répartir aux chefs militaires les commandements de l’Armée secrète.

Interné au fort Montluc, il subit son second martyre. Ses camarades le voient passer un jour défiguré.

« Bafoué, sauvagement frappé, la tête en sang, les organes éclatés, il atteint les limites de la souffrance humaine, sans jamais trahir un seul secret, lui qui les savait tous. »

Torturé par la Gestapo, il meurt le 8 juillet 1943 dans le train qui le conduit en Allemagne.

• Officier de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération – décret du 17 octobre 1942

• Médaille Militaire

• Croix de Guerre 1939-45

• Chevalier du Mérite Agricole

• Médaille commémorative interalliée dite de la Victoire

• Médaille Commémorative de la Grande Guerre

• Médaille commémorative de la guerre 1939-1945 avec barrettes « France » et « Libération »

• Médaille de l’Education Physique avec rosette

• Médaille d’Honneur (argent) des Assurances sociales (Ministère du Travail)

• Médaille de la Prévoyance Sociale

• Médaille d’Honneur (argent) de l’Assistance publique (Ministère de la Santé Publique)

• Chevalier de la Couronne d’Italie (1926)

• Commandeur de la Couronne de Yougoslavie

• Ordre de Jade (Chine, 1938)

8 juillet 1947 : premier vol du chasseur à réaction soviétique Yak-23.

Le Yak-23 fut développé comme chasseur léger à réaction, sous la propre initiative de Yakovlev. Il était inspiré par les Yak-15 et Yak-17 et reprenait leur concept original, avec le moteur à l’avant du fuselage et l’échappement sous le cockpit, mais la conception était nouvelle. Le Yak-23 utilisait la copie soviétique du moteur anglais Rolls-Royce Derwent Mk.V, produit sous le nom de Klimov RD-500. Il effectua son premier vol le . Après des essais en vol convaincants, il fut approuvé par l’Armée soviétique, en 1948, et sa production en série fut lancée. On lui reconnut une excellente manœuvrabilité, une bonne accélération et de bonnes capacités au décollage et en vitesse ascensionnelle, grâce à un excellent ratio poussée/poids. Ses failles étaient une mauvaise stabilité aux environs de Mach 0,8, et un manque de pressurisation du cockpit. Bien qu’il fût l’un des meilleurs chasseurs à réaction à aile droite, il était inférieur aux nouveaux chasseurs à ailes en flèche.

Le premier appareil fut produit dans une usine de Tbilissi, en . À la fin 1949, il entra en service dans l’Armée de l’air soviétique et fut également exporté en 1949 et 1950. Le Yak-23 fut cependant rapidement remplacé par le MiG-15, certes plus complexe, mais offrant de meilleures performances. Au total, seulement 310 exemplaires du Yak-23 furent produits avant que la production ne cesse, en 1950. Une version biplace, désignée Yak-23UTI, fut développée, avec un cockpit pour l’instructeur vers le nez de l’appareil, mais seule une petite série fut produite.

Un petit nombre de Yak-23 fut exporté vers la Tchécoslovaquie (21 exemplaires, renommés « S-101 »), la Bulgarie, la Pologne (une centaine d’avions), la Roumanie, la Hongrie et l’Albanie. La Pologne et la Tchécoslovaquie acquirent la licence du Yak-23, mais la production ne commença jamais, abandonnée en faveur de celle du MiG-15.

Les Yak-23 furent retirés du service en 1951, en Union soviétique, et en 1956 dans le reste du Pacte de Varsovie. Ils n’avaient jamais vécu l’épreuve du feu.

Un Yak-23 fut étudié par les services secrets des États-Unis, avec l’aide de la Yougoslavie, en . il s’agissait du Yak-23 roumain piloté par Mihail Diaconu, qui avait fait défection avec son appareil le . L’avion arriva démonté à l’Air Force Test and Evaluation Center à Wright Field près de Dayton, Ohio. Il fut remonté et rendu opérationnel pour plusieurs vols d’essais, camouflé avec des marquages américains. Des efforts avaient été faits pour garder l’identité de cet avion secrète, en ne volant qu’au petit matin. À une occasion, il fut dépassé sur un taxiway par une formation de F-86, dont les pilotes s’interrogèrent sur l’identité de cet avion. L’histoire raconte qu’ils furent persuadés qu’il s’agissait d’un Bell X-5, qui avait une configuration similaire. À la fin de l’évaluation, l’avion fut démonté et renvoyé en Yougoslavie avec sa peinture et ses marquages d’origine.

Le , le pilote polonais Andrzej Abłamowicz établit deux records FAI dans sa catégorie de poids, sur un Yak-23 doté de marquages civils « SP-GLK ». Il grimpa à 3 000 m en 119 s et à 6 000 m en 197 s. Cet appareil fut retiré de l’espace aérien en 1961, étant probablement le dernier Yak-23 à avoir été utilisé dans le monde.

8 juillet 1948 : premier vol du bombardier à réaction soviétique Iliouchine Il-28.

L’Iliouchine Il-28 (code OTAN : Beagle) est le premier bombardier à réaction construit en grande série par l’URSS. Il a fait son premier vol en 1948 et a été construit à plusieurs milliers d’exemplaires (entre 2 000 et 6 000 suivant les sources), utilisés par une vingtaine de pays différents.

Immédiatement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’URSS lança le développement d’une première génération de bombardiers à réaction. Iliouchine proposa un avion quadriréacteur désigné Il-22 et dont le prototype vola pour la première fois le . Ce modèle fut inspiré par les prototypes allemands récupérés.

À cause de ses réacteurs peu performants, le Il-22 était nettement sous-motorisé et avait un rayon d’action insuffisant. Cependant, comme l’URSS venait d’obtenir une licence de fabrication du réacteur anglais Rolls-Royce Nene, Iliouchine put lancer la construction d’un nouvel avion équipé de deux copies du Nene dès début 1948, en reprenant les travaux menés pour le Il-22.

Le premier prototype du Il-28 fit son vol inaugural le , suivi par un second avion le de la même année. Mis en compétition avec le Tupolev Tu-14, le Il-28 fut désigné vainqueur en . Après l’évaluation des exemplaires de présérie, la production fut lancée pour de bon en , les premières avions sortant d’usine en .

La version initiale destinée au bombardement fut rapidement suivi de variantes :

- Il-28U d’entraînement avec un second poste de pilotage à l’avant et tout l’armement retiré (premier vol le )

- Il-28R de reconnaissance, avec des caméras installées dans la soute à bombe et une capacité en carburant augmentée (premier vol le )

- Il-28T avec une soute à bombes modifiée pour l’emport de torpilles (premier vol le )

Le développement de la première bombe atomique soviétique entraîna la mise au point d’une version du Il-28 à capacité nucléaire (Il-28N) qui réalisa un largage réel lors d’un essai le 23 août 1953. D’autre versions furent réalisés à quelques exemplaires, notamment pour tracter des cibles ou pour des missions de guerre électronique. Quelques Il-28 furent même désarmés et cédés à la compagnie aérienne Aeroflot pour le transport du courrier.

Le Il-28 fut le principal bombardier de l’armée de l’air soviétique pendant toutes les années 1950, avant d’être remplacé par des avions plus modernes. Le Il-28 fut exporté vers une vingtaine de pays au total, dont la Tchécoslovaquie qui construisit l’avion sous licence. Le principal utilisateur fut la Chine : les livraisons commencèrent en 1952 et concernèrent plusieurs centaines d’exemplaires. Ce pays a également construit lui-même le Il-28, sans licence et avec des modifications locales, sous la désignation de H-5. Le premier exemplaire produit en Chine vola en et certains de ces avions furent exportés.

Des Il-28R soviétiques ont effectué des missions de reconnaissance lors de l’invasion de la Hongrie en 1956.

Des Il-28 chinois ont effectué des missions de combat contre Taïwan en 1956, et plusieurs avions furent perdus à cette occasion. Ils ont également joué un rôle au Tibet en 1959.

Des Il-28N soviétiques avaient été envoyés à Cuba en 1962 mais furent retirés après la Crise des missiles de Cuba.

Les Il-28 égyptiens ont été engagés lors de la lutte d’indépendance ayant conduit à la création du Yémen du Sud, au milieu des années 1960. En 1967, ces avions auraient utilisé à plusieurs reprises des armes chimiques.

De nombreux Il-28 égyptiens et syriens furent détruits au sol par les raids israéliens au début de la guerre des Six Jours (1967). Les avions égyptiens participèrent par la suite à la guerre du Kippour (1973).

Le Nigeria a engagé ses Il-28 lors de la guerre du Biafra (1967-1970).

Les Il-28 afghans ont effectué des missions d’attaque lors de la guerre d’Afghanistan (1979).

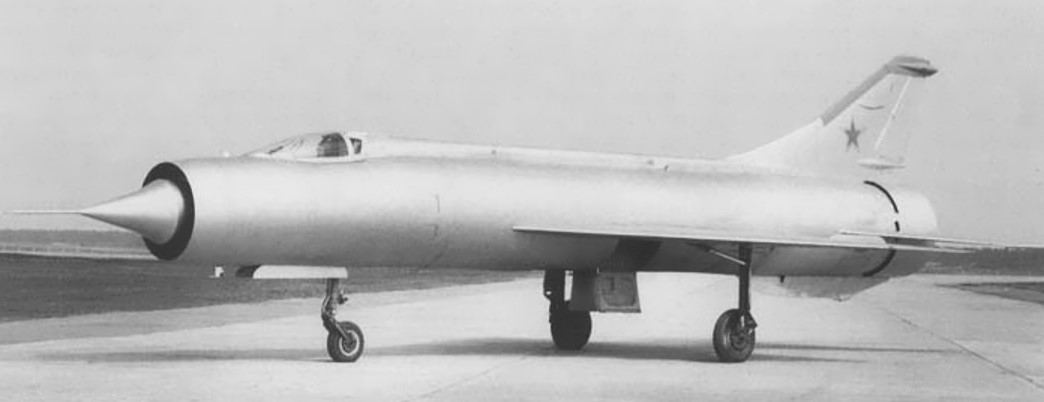

8 juillet 1960 : premier du prototype d’intercepteur soviétique Mikoyan-Gourevitch Ye-150.

Les Mikoyan-Gourevitch Ye-150 étaient une série de prototypes d’intercepteurs monoplaces dessinés et construits par Mikoyan-Gourevitch en URSS à partir de 1955. Le projet avait été développé pour répondre à un besoin urgent d’intercepteurs pouvant contrer les bombardiers Convair B-58 Hustler au niveau vitesse (2 000 km/h) et les Lockheed U-2 au niveau altitude (23 000 mètres).

La Voyska PVO (Protivo-Vozdushnaya Oborona – forces de défense aérienne) avait besoin d’un intercepteur lourd capable d’intercepter automatiquement (guidage sur cibles par système d’armement intégré) les derniers bombardiers et avions de reconnaissance américains. En réponse, le bureau MiG développa une gamme d’avions de chasse à ailes en flèche de grande envergure, la série I-3 (I-380, I-410 et I-420), suivie par le I-7 et le I-75. La série Ye-150 fut développée à partir de ce dernier. Les exigences dues à la vitesse d’interception supersonique et à la capacité d’emporter des systèmes avioniques lourds en dictèrent la taille. En comparaison, le MiG-21F contemporain (semblable au niveau de la cellule) pesait 4 819 kg et mesurait 15,76 m de long, contre 12 345 kg et 18,14 m pour le Ye-150.

Le MAP (Ministerstvo Aviatsionnoy Promyshlennosti – ministère de l’industrie de l’aviation) ordonna au bureau Mikoyan de construire des prototypes de ces nouveaux intercepteurs pouvant être armés de missiles Grushin K-6, Toropov K-7, Kaliningrad K-8 et Raduga K-9, de roquettes non guidées ou d’un double canon. Le guidage automatique sur cible était fourni par le système d’armes intégré Urugan-5 (Ouragan-5).

La version initiale armée de missiles, désignée Ye-150, effectua son premier vol le avec le pilote d’essai Fedotov aux commandes, après de nombreux essais au sol et retards dans la livraison d’un moteur digne de ce nom. Les essais en vol progressèrent lentement, retardés par la durée de vie très courte du moteur Toumanski R-15 (à peine suffisante pour les essais au sol et un unique vol), ainsi que par des problèmes de vibrations d’aileron, de parachute de freinage et de désintégration du boîtier de régulation du moteur. Les 42 essais en vol effectués par le fabricant montrèrent une vitesse ascensionnelle très élevée ainsi qu’une vitesse maximale impressionnante (2 890 km/h à 19 100 m sans mettre les gaz à fond), ainsi qu’une altitude de croisière phénoménale de 21 000 m.

Il n’y aura pas de systèmes d’armes installés sur le Ye-150 et il ne sera pas mis en production, mais le développement continua avec les Ye-151 et Ye-152.

8 juillet 1976 : premières femmes à West Point (État de New York – États-Unis).

En 1975, le président Gerald Ford a signé une loi, la Public Law 94-106, autorisant l’admission de femmes dans les écoles militaires, jusqu’alors exclusivement masculines. Les premières cadettes ont fait leur rentrée à l’été 1976 et obtenu leur diplôme au printemps 1980.

Le 8 juillet 1976, 119 femmes ont rejoint le Corps des cadets, établissant la première classe de femmes à l’Académie militaire des États-Unis à West Point. Parmi celles-ci, 62 femmes ont traversé le stade Michie pour obtenir leur diplôme en mai 1980, devenant sous-lieutenants.

—

En France :

- 1977, 1983 et 1993 – intégration des premières femmes à l’École de l’Air, à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr et à l’École navale.

- 1998 : suppression des quotas fixant le recrutement annuel des femmes dans les armées.

8 juillet 1977 : mort à 86 ans de l’aviatrice et pionnière américaine Katherine Stinson.

Katherine Stinson ( – ) est une aviatrice américaine des débuts de l’aviation. Elle est la quatrième femme aux États-Unis à obtenir un certificat de pilote, qu’elle reçoit le à l’âge de 21 ans. Le , elle devient la première femme à réaliser un looping. Elle est également la première femme autorisée à transporter du courrier par voie aérienne aux États-Unis. Son frère Edward Stinson a fondé la Stinson Aircraft Company en 1920.

Katherine Stinson est née le à Fort Payne dans l’Alabama. Jeune fille, elle développe un intérêt pour la musique et envisage de partir étudier en Europe pour devenir pianiste. Afin de financer son projet, elle décide de devenir pilote après avoir remarqué que certains cascadeurs pouvaient gagner jusqu’à 1 000 dollars par jour. Après avoir convaincu ses parents, elle se tourne vers Max Lillie, pionnier de l’aviation devenu instructeur à Chicago, pour lui apprendre à piloter. Celui-ci refuse dans un premier temps mais accepte de l’emmener avec lui en avion. Après quelques heures de vol avec lui, elle prend les commandes et pilote en solo. Lillie accepte ensuite de lui enseigner quelques techniques de vol acrobatique.

Elle obtient sa licence de pilote le , devenant ainsi la quatrième femme américaine à en recevoir une. Sous le nom de « Flying Schoolgirl », elle parcourt le pays et se montre dans des spectacles aériens. En 1913, Stinson et sa mère fondent la Stinson Aviation Company à Hot Springs dans l’Arkansas, tandis qu’elle inspire ses frères, Jack et Eddie, et sa sœur, Marjorie, qui deviennent également pilotes. Elle s’installe ensuite à San Antonio au Texas pour y retrouver Lillie qui a obtenu l’autorisation de l’armée pour transformer le terrain de parade du fort Sam Houston en terrain d’aviation. Sa famille la rejoint et ils fondent ensemble la Stinson School of Flying.

Au cours de sa carrière, elle établit plusieurs records et réalise plusieurs premières : elle est la première personne à voler de nuit ; la première femme et la quatrième personne aux États-Unis à réaliser une boucle et également la première femme à voler en Orient. En 1917, elle établit un record de distance de 980 km en volant de San Diego à San Francisco puis lorsque la poste américaine développe une poste aérienne, Stinson est la première femme à intégrer l’équipe de pilotes.

Durant la Première Guerre mondiale, elle se porte volontaire lorsque l’armée fait appel aux pilotes pour participer à l’effort de guerre mais elle est refusée parce qu’elle est une femme. Sa proposition de conductrice d’ambulances est cependant acceptée.

Stinson revient ensuite s’installer à Santa Fe au Nouveau-Mexique et se lance dans la conception de maisons inspirées des pueblos et des missions espagnoles. Elle épouse Miguel Otero, Jr. en 1928 mais le couple n’a pas d’enfant. Elle meurt le à Santa Fe et est enterrée au cimetière national de Santa Fe.

8 juillet 2023 : mort à 91 ans de l’aviatrice russe Nadejda Popova.

Nadejda Popova naît le dans le village de Chabanovka, dans le raïon Doljanski de l’oblast d’Orel.

Elle apprend à piloter à l’aéroclub de Donetsk, en Ukraine, en 1936, et devient instructrice. En 1939, elle se rend à Moscou pour devenir pilote militaire. Aidée par Polina Ossipenko, elle entre à l’École militaire d’aviation de Kherson, en Ukraine.

En 1940, elle continue son instruction à l’école militaire de Donetsk et obtient une licence de pilote-navigatrice. Elle sert en tant qu’instructrice.

En 1942, elle apprend la création d’un régiment d’aviation de combat féminin et se voit bientôt recrutée et envoyée à Engels pour intégrer le 588e NBAP du Groupe d’Aviation n° 122.

Elle est députée du 8e conseil du Soviet suprême de l’Union soviétique en 1970-1974, élue du Congrès des députés du peuple d’Union soviétique en 1989-1991.

Morte à 92 ans à Moscou le , Nadejda Popova est enterrée au cimetière de Novodevitchi.

Le Groupe d’Aviation n° 122 était une unité aérienne militaire soviétique des années 1940. Ce groupe était constitué de trois régiments : le 586e d’aviation de chasse, le 587e régiment d’aviation de bombardement en piqué qui deviendra le 125e régiment de la Garde « Borisov » et le 588e d’aviation de bombardement de nuit qui deviendra le 46e régiment de la Garde « Taman ». Ces régiments furent constitués en 1941, après le déclenchement de l’opération Barbarossa, alors que l’armée de l’air soviétique (VVS) commençait à manquer de pilotes compétents. Ces régiments étaient entièrement constitués de femmes, environ 400 femmes soviétiques, pilotes, navigatrices, mécaniciennes et armurières. Les escadrilles 5xx étaient usuellement les unités défensives de réserve. Cependant leur statut évolua très vite en réponse aux évènements et en récompense à leur rendement satisfaisant.

C’est grâce à Marina Raskova que tout cela fut rendu possible. Déclarée Héroïne de l’Union soviétique à la suite de son vol de l’Ouest à l’Est de la Russie en avec Valentina Grizodubova et Polina Ossipenko, aidant ainsi la propagande soviétique, elle bénéficia de ce statut pour insister auprès de Staline en personne et avoir gain de cause.

En 1943, alors qu’elle convoyait un avion sur le front en compagnie de deux autres appareils dans des conditions météorologiques exécrables, Marina Raskova trouva la mort prématurément ainsi que les deux autres équipages. Après cet évènement tragique la VVS attribua bientôt des cadres masculins aux groupes puis la dispersion des personnels des unités féminines fut grandement accélérée, pilotes, navigatrices, mécaniciennes et armurières furent transférées dans des unités masculines, certaines devenant mitrailleuses. Au départ beaucoup d’hommes ne leur accordèrent pas leur confiance puis elles firent leurs preuves et gagnèrent leur respect.

Lire sur Theatrum Belli : Les femmes pilotes soviétiques de la Grande Guerre patriotique.