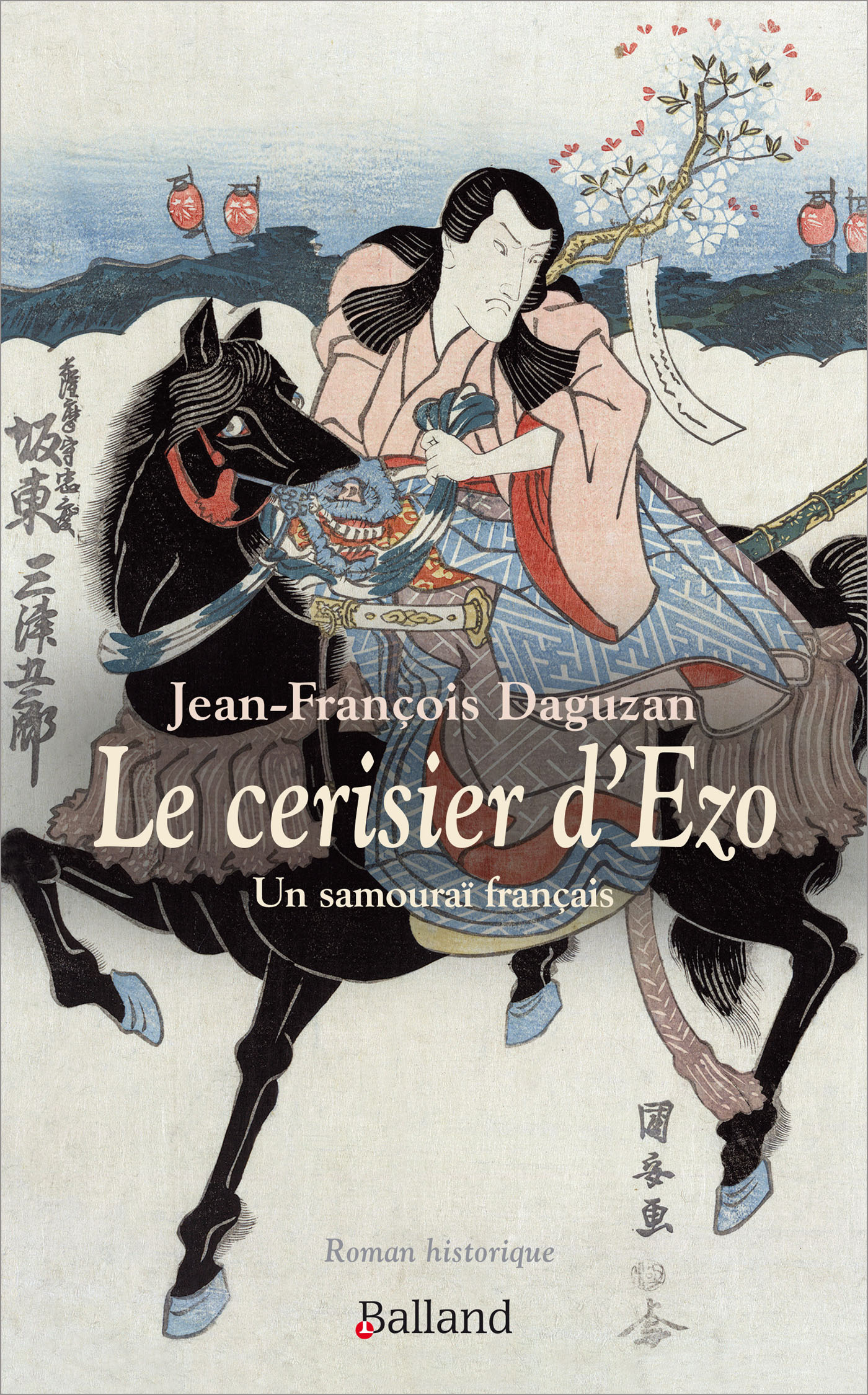

En 2003 sortait un film intitulé Le dernier Samouraï, grande production hollywoodienne qui connut un certain succès. Le héros, un jeune capitaine américain incarné par l’acteur Tom Cruise, se rangeait aux côtés de guerriers japonais révoltés pour les aider dans le combat désespéré les opposant aux troupes mieux équipées de leur empereur. Ce que peu savent, c’est que le héros est inspiré d’un personnage qui a bel et bien existé et que celui-ci était Français ! Aussi convenait-il de rétablir cette approximation cinématographique et de se réapproprier une figure atypique de notre histoire militaire.

La France envoie une mission militaire au Japon

Le Japon et la France au XIXe siècle

Au XIXe siècle, le Japon conserve une organisation féodale. L’empereur, le Mikado, est à la tête du pays, mais le Shogun (également appelé Taïcoun) chef du bakufu (gouvernement militaire) détient la réalité du pouvoir. Cette fonction qui est devenue héréditaire est détenue depuis deux cents ans par la famille Tokugawa. Les daïmyos, seigneurs et chefs de guerre, se répartissent localement le pouvoir. Ils sont servis par des samouraïs, membres du bushi, la classe noble des guerriers.

Le pays vit replié sur lui-même jusqu’à ce qu’en 1853, l’amiral américain Perry pénètre dans la baie d’Edo et exige l’ouverture des ports au commerce. En mars 1854, revenu à la tête d’une escadre, Perry obtient, par traité, l’accès aux ports de Shimona et d’Hakodate. Le 11 juillet, il signe également un traité avec le royaume des îles Ryukyu, dépendant du daîmyo de Satsuma. Le bakufu décide alors de signer des accords d’amitié semblables avec l’Angleterre, la Russie, les Pays-Bas et la France. Le 24 novembre 1855, le contre-amiral Guérin signe la première convention entre la France et les îles Ryukyu. C’est ensuite en 1858, que toute une série de traités commerciaux met véritablement fin à l’isolement du Japon : le 29 juillet avec les États-Unis, le 18 août avec les Pays-Bas, le 19 août avec la Russie, le 26 août avec la Grande-Bretagne. Enfin, le 9 octobre, le baron Gros, ministre plénipotentiaire, signe au nom de la France un traité de paix, d’amitié et de commerce avec le Shogun. Dès l’année suivante, une délégation française s’installe dans les locaux du temple Saikaiji de Mita, à Edo. En 1863, la France envoie 250 fusiliers marins venus d’Indochine à Yokohama. En 1864, Léon Roches, ministre de France, s’attache à développer la part française dans le commerce extérieur japonais. Le Shogun autorise l’envoi vers la France de 15 000 cocons de graines de vers à soie pour l’industrie soyeuse lyonnaise et la collaboration entre les deux pays s’accentue : livraison par la France de quinze canons en 1865, construction de l’arsenal de Yokosuka par l’ingénieur Léonce Verny à partir de la même année, construction de la fonderie de Yokohama en 1867. Le Shogun envoie même son frère Tokugawa Mimbou Tayo en France d’avril à septembre 1867 et lui donne un instructeur français. En 1867, a lieu, à Paris, l’Exposition universelle. Le Japon y participe aux côtés des îles Ryukyu sous la dénomination de “Confédération japonaise”.

C’est dans ce contexte d’ouverture du Japon vers les pays occidentaux qu’est envisagée la modernisation de l’armée japonaise. À la fin de l’année 1864, le Shogun adresse au représentant de la Grande-Bretagne une demande d’aide pour entamer la réorganisation de son armée de terre. N’obtenant pas de réponse, il se tourne vers la France dont l’aura est grande après la campagne d’Italie. Début 1865, le shogunat commence à étudier avec Léon Roches la possibilité d’une mission militaire et en juillet, Shibata Takenaka, représentant du Shogun envoyé en France pour régler les derniers détails du projet des chantiers navals de Yokosuka, est reçu en audience à ce sujet par le ministre des Affaires étrangères Drouyn de Lhuys. Au mois de septembre, il rencontre le ministre de la Guerre, le maréchal-comte Randon, et engage des négociations portant sur l’envoi de cinquante et un militaires. C’est finalement, le 15 janvier 1866, que le gouvernement shogunal dépose une demande officielle auprès du représentant de la France. La demande ne porte plus que sur l’envoi de trente-six militaires pour la formation de 1 000 fantassins, 650 artilleurs et 350 cavaliers. Les conditions de cet échange doivent être clairement définies dans un contrat, pour lequel le banquier Paul Flury-Hérard, qui vient d’être nommé consul général du Japon à Paris, a reçu délégation de signature. Dès le mois d’avril, Drouyn de L’Huys souligne l’intérêt de cette mission pour laquelle il recommande des “officiers dont le caractère autant que l’aptitude nous offriraient toutes les garanties qu’exigerait la lointaine et délicate mission qui leur serait confiée”.

Le lieutenant Brunet est désigné

Le lieutenant Brunet est désigné

Le maréchal Randon, qui accepte d’envoyer, dans un premier temps, une mission réduite pour observer les conditions d’accueil et estimer les besoins, détaille ses exigences : les frais de voyage aller et retour doivent être à la charge du Japon ; une avance, dont le montant est fixé, doit être versée aux militaires avant leur départ ; au cours de la mission, depuis l’embarquement de France jusqu’au retour, une solde mensuelle, également fixée, toutefois réduite de moitié pendant la durée du voyage, doit leur être versée ; une installation convenable doit être prévue dans des bâtiments du gouvernement japonais. En contrepartie, les militaires français s’engageront à rester trois ans au Japon, sauf rappel du ministère de la Guerre ou renvoi par les autorités japonaises. Sur le principe, cette réponse qui arrive au Japon au mois de mai 1866 satisfait, même s’il reste des discussions sur l’effectif.

Dès cet instant, le colonel Colson, chef de cabinet du ministre, est chargé de sélectionner les futurs membres avec l’aide du capitaine Chanoine [1] désigné comme chef de mission. Les militaires sollicités doivent faire état de leur volontariat et écrire une lettre de motivation adressée au ministre. C’est ici qu’apparait le nom de Brunet.

Jules Brunet est le fils de Jean-Michel Brunet, vétérinaire militaire. Il voit le jour le 2 janvier 1838 à Belfort, dans ce qui est encore le département du Haut-Rhin. Ayant obtenu en 1855 son certificat d’aptitude au grade de bachelier ès sciences, il se présente la même année au concours d’entrée à l’École impériale spéciale militaire, à Saint-Cyr, et y est admis. Il en démissionne pour présenter le concours de la prestigieuse École Polytechnique qu’il intègre en 1857. Classé 68e sur 120, il est admis, à sa sortie, à servir dans l’“artillerie de terre” et rejoint l’École d’application de l’Artillerie et du Génie, à Metz. Il en sort brillamment, classé 4e de son cours en 1861. Il est rapidement envoyé au Mexique, où il participe à la campagne de la prise de Mexico en 1863 aux ordres du général Bazaine. Au sein du régiment d’artillerie monté de la Garde Impériale, il s’illustre particulièrement au siège de la ville de Puebla, ce qui lui vaut, à son retour, de recevoir la croix de la légion d’honneur des mains même de l’empereur Napoléon III. Outre sa grande intelligence et ses réelles qualités d’officier et d’artilleur, le lieutenant Brunet se révèle être un bon artiste peignant de remarquables tableaux [2]. Certains d’entre eux ont été publiés dans le journal Le Monde illustré. Compte tenu de son origine, de son âge et de ses états de service élogieux — “Ce jeune officier, qui a été décoré au Mexique, a de beaux services de guerre et beaucoup d’entrain ; il dessine d’une manière remarquable” — Brunet est le candidat numéro un de l’artillerie pour la mission du Japon. Ses notations de l’école d’application et de l’année écoulée, toutes deux excellentes, accompagnent sa fiche de candidature. Jules Brunet reçoit même l’appui du comte Emilien de Nieuwerkerke, surintendant des beaux-arts au ministère de la Maison de l’empereur et des Beaux-arts :

Monsieur le lieutenant Brunet a le plus grand désir d’être chargé d’une mission militaire au Japon. Ce jeune officier, qui dessine très bien, pourrait rendre ainsi des services au point de vue de l’art, et à ce titre je me permets de vous le recommander vivement, et de vous dire que je serais fort reconnaissant si votre choix tombait sur lui.

La mission militaire, qui comprend finalement quinze membres dont cinq officiers, est définitivement constituée le 3 novembre, moins d’un mois avant la date du départ. Elle s’organise autour des trois armes à instruire :

| Chef de mission | capitaine Charles Chanoine |

| Infanterie | lieutenant Charles Albert Dubousquet |

| lieutenant Edouard Messelot | |

| sergent Jean Marlin | |

| sergent François Bouffier | |

| sergent-fourrier Henry Ygrec | |

| Cavalerie | lieutenant Léon Descharmes |

| maréchal des logis Emile Perrussel, sous-maître de manège | |

| Artillerie | lieutenant Jules Brunet |

| maréchal des logis Arthur Fortant | |

| Emplois spéciaux | caporal clairon Louis Guttig |

| chef armurier de deuxième classe Charles Bonnet | |

| maréchal des logis-chef Barthélémy Izard, artificier | |

| maréchal des logis Frédéric Valette, ouvrier en bois | |

| brigadier Jean-Félix Mermet, ouvrier en fer |

Jules Brunet est alors lieutenant en premier au régiment d’artillerie monté de la prestigieuse Garde impériale et est porté au choix pour le grade de capitaine. Il est alors placé hors cadres. Dans l’ordre hiérarchique, il sera le deuxième. Seul polytechnicien, les autres officiers étant Saint-Cyriens, il est aussi, à 28 ans, l’un des plus jeunes avec Messelot qui, comme lui rentre du Mexique. Chanoine et Dubousquet ont eux l’expérience de l’Asie, puisqu’ils ont tous deux servi en Chine.

À partir du 6 novembre, chacun d’entre eux signe un contrat qui l’engage vis-à-vis du bakufu. Le maréchal Randon précise l’esprit de la mission :

Cette mission a pour objet, vous le savez, d’apporter autant que le comportent les mœurs et le degré de civilisation du pays, le concours de notre expérience administrative et militaire à l’organisation et à l’instruction de l’armée japonaise.

La mission sera complètement intégrée au sein de l’armée japonaise, tradition militaire française qui perdure encore de nos jours auprès de certains États sous la forme de ce qu’on appelle l’assistance militaire technique.

Je n’ai pas besoin de vous dire que le système d’organisation et d’instruction militaires que vous serez appelés à appliquer aux troupes du Taïcoun, ne saurait consister à copier servilement ce qui se fait en France, mais bien à tirer parti des aptitudes et des habitudes militaires du pays, en les améliorant par l’introduction de l’esprit de discipline et par des connaissances qui les feront entrer graduellement dans la voie du progrès.

Un “Règlement de la mission militaire au Japon” en six articles est diffusé avant le départ. Il rappelle essentiellement que les membres demeurent soumis aux prescriptions réglementaires en vigueur dans l’armée française.

Au service du Shogun

Brunet assure la préparation scientifique des instructeurs

La mission embarque le 19 novembre 1866 à Marseille, sur la Péluse, paquebot des Messageries impériales. L’ensemble des moyens nécessaires à l’instruction accompagne les militaires français : 179 colis contenant notamment du matériel de campement, des modèles et des pièces d’artillerie mais aussi… 21 colis de vin, de vermouth et d’eau de vie !

Après une première traversée sans encombre, les membres de la mission débarquent à Alexandrie puis poursuivent leur voyage en chemin de fer jusqu’à Suez. Le 27, toute la mission embarque sur le Cambodge, autre paquebot des Messageries impériales. Après le passage de la mer Rouge, le bateau fait escale à Ceylan, puis poursuit la longue traversée de l’océan Indien. Il franchit le détroit de Malacca, fait escale à Singapour et atteint Saïgon à la fin du mois de décembre. Le temps du voyage est utilisé pour forger l’unité et la cohésion du groupe, pour vérifier le niveau d’instruction de ses membres et planifier l’enseignement à venir. Le 26 décembre, le capitaine Chanoine envoie une première lettre au ministre de la Guerre depuis Saïgon :

La durée probable de la traversée jusqu’au Japon étant d’au moins cinquante jours, j’ai dû, conformément aux intentions de Votre Excellence, employer ce temps d’une manière utile pour constater le degré d’instruction du personnel de la mission et pour le préparer autant que possible à bien s’acquitter du service qui lui sera confié. MM. les officiers se sont assurés de l’instruction théorique des sous-officiers de chaque arme et en outre des cours élémentaires ont eu lieu chaque jour alternativement, à savoir : – éléments de géométrie, applications numériques, fortifications passagères (Brunet), – instruction sur le tir et théorie sur le service en campagne (Messelot), – histoire et géographie de l’Asie Orientale (Dubousquet).

L’équipage du bateau et son commandant, le lieutenant de vaisseau de Bovis, cherchent à rendre la traversée des militaires la plus agréable possible au milieu des nombreux passagers. Le chef de mission conclut :

La conduite, la tenue et la santé du personnel de la mission sont très bonnes.

Remontant le long des côtes chinoises, le bateau atteint Hong-Kong, où les militaires s’embarquent sur l’Alphée. Après une escale de deux jours à Shanghai, le navire franchit le 11 janvier 1867 le détroit de Diemen au sud du Japon et, porté par le “courant noir”, s’engage dans le Pacifique. Dès l’apparition des côtes du Japon, le lieutenant Brunet réalise de magnifiques tableaux. Ses peintures réalistes, croquis au crayon ou esquisses inachevées émailleront les trois années de son séjour en Asie. Le 13 janvier 1867, l’Alphée remonte jusqu’à Yokohama, au fond de la baie d’Edo, où les délégations étrangères ont leurs sièges sous la protection de leurs navires de guerre. Le voyage a duré cinquante-deux jours.

Brunet est chargé de la réorganisation de l’artillerie

Au Japon, de nombreux événements sont en train de bouleverser le paysage politique. Le quatorzième Shogun Tokugawa Lemochi meurt au mois d’août 1866 et Tokugawa Yoshinobu devient, à 29 ans, le quinzième Shogun le 10 janvier 1867, soit trois jours avant l’arrivée de la mission. Le 30 janvier, c’est au tour de l’empereur Ko-Mei de mourir et le Tén-no Meïji accède au trône du Japon à l’âge de 15 ans.

Dès son arrivée, la mission rend visite au contre-amiral Roze, commandant de l’escadre des Mers de Chine, à bord de son navire La Guerrière où il séjourne avec son état-major. À terre, elle est chaleureusement accueillie par le ministre de France, Léon Roches. Une audience avec le Taïcoun est envisagée, mais il s’agit d’un privilège fort rare dont peu d’étrangers, même parmi les représentants européens, ont joui jusqu’à présent.

Les installations nécessaires à l’instruction ont été préparées à Otamura, près de Yokohama. Le lendemain de l’arrivée, le ministre emmène les militaires visiter la caserne où seront instruits les élèves et où ils seront logés. Deux pavillons ont été construits pour eux à l’intérieur de la caserne. Les journées sui vantes se passent en visites et entrevues avec les officiers et fonctionnaires japonais. Le premier constat du chef de mission est préoccupant :

Les Japonais ont emprunté successivement dans le courant de ces dernières années quelques éléments d’instruction aux Holland ais, aux Anglais et aux Français. Le détachement de fusiliers marins, qui est débarqué ici, leur a fourni quelques instructeurs. Ils ont fait ces emprunts sans grand discernement et sont peut-être aujourd’hui moins avancés qu’au début. En ce moment, ils veulent tout faire à la française, mais en mettant ces bonnes dispositions à profit, il sera prudent je pense de ne proposer en fait de réformes que celles qui leur seront nécessaires ou utiles et de leur faire comprendre que les uniformes ne suffisent pas pour faire une armée.

Cette analyse pessimiste est d’ailleurs partagée par Roches qui écrit :

Le Japon n’a ni armée ni marine. La paix régnait à l’extérieur et à l’intérieur depuis plus de 200 ans, quand l’admission des étrangers a provoqué la crise d’où ce pays sortira transformé ou ruiné.[…] On ne peut donner le nom de marine aux quelques vapeurs d’occasion que le commerce a chèrement vendu aux Japonais pas plus que le nom d’armée aux bandes inexercées dont se sert encore le Taïcoun.

La tâche est immense : il faut assurer la formation des officiers et entraîner les troupes existantes avec des méthodes occidentales. Un effort tout particulier est donc prévu pour créer des établissements militaires dans la capitale. L’amélioration de l’armée passe enfin par la mise en place d’un recrutement régulier, gage d’un corps de bataille cohérent, permanent, au niveau d’entraînement homogène. Ces réformes, une fois acceptées par le Shogun, doivent être le prélude à la mise en place d’une administration militaire inspirée du modèle français.

Si le Japon a consacré une partie de ses ressources à s’équiper, ses armes et ses navires se sont dégradés faute de personnel pour les utiliser. Les officiers français constatent d’ailleurs que par le passé, les Japonais ont été abusés sur la qualité de leurs armements et que de vieux fusils leur ont été vendus pour de belles carabines. Aussi s’évertuent-ils à bien les conseillers et, bien sûr, à favoriser les achats en France. Pour l’habillement et les équipements, la mission a amené quelques modèles. L’état des premières pièces d’artillerie qu’examine le lieutenant Brunet est mauvais : les rayures sont défectueuses et les canons atteignent à peine les 1 200 mètres, avec une précision toute relative. À la fin du mois de janvier, la mission fait le point des travaux de protection et de fortification des côtes et demande le renforcement en instructeurs du génie. Les arsenaux et les fonderies d’Edo sont visités : ils ont été créés par les Japonais à l’aide, toute théorique, des manuels européens qu’ils ont traduits. Bien que parfaitement opérationnels, ces établissements nécessitent les conseils d’instructeurs expérimentés. C’est pourquoi le lieutenant Brunet doit s’atteler à la modernisation des fabrications d’armes et de munitions de l’arsenal de Sekinoji, à Edo, en introduisant les méthodes rationnelles des arsenaux français. De janvier 1867 à mars 1868, en moins de quinze mois, il effectuera un travail remarquable : création d’un arsenal et d’une pyrotechnie, une poudrerie et une fonderie, organisation de six batteries complètes dont deux à cheval.

La mission prend son envol

Sommairement installée à Otamura, la mission est bien tôt en ordre de marche. Heureusement, car les soldats japonais, impatients de débuter leur apprentissage, ont de la peine à admettre qu’il faille quelques jours avant de commencer. Le 25 janvier, l’instruction débute. Les contingents ont été rassemblés et sont présentés à l’encadrement français. Parmi les officiers, certains maîtrisent le français. Ils ont été les premiers élèves de l’ex-abbé Mermet-Cachon au collège franco-japonais de Yokohama et deviennent ainsi les interprètes de la mission milita ire qui peut se mettre à l’œuvre sans tarder. L’instruction de détail est lancée. Les Français choisissent de ne conserver dans un premier temps que les officiers et les sous-officiers qui formeront l’ossature de la future armée, soit soixante officiers d’infanterie, vingt d’artillerie, un escadron de cavalerie et les cadres d’un bataillon en sous-officiers et caporaux. Les effectifs sont plus modestes que prévu.

La mission militaire est immergée au milieu des Japonais, ce qui a l’avantage d’initier les instructeurs aux us, coutumes, idées et langages locaux. Cependant, les conditions matérielles d’instruction sont insuffisantes, l’espace d’entraînement se restreignant à la cour de la caserne qui est trop étroite pour les unités de cavalerie et d’artillerie.

L’entrevue espérée avec le Shogun est pour le moment rendue impossible par la période de deuil qui frappe le pays pour la mort du Mikado. En attendant, le 23 février, la mission est reçue à Edo par le Gorodjo, assemblée des ministres du Shogun. Les Français sont reçus avec tout le cérémonial protocolaire, au milieu des hauts fonctionnaires, tous samouraïs, autorisés à porter les deux sabres.

Brunet peint le portrait du Shogun

En avril, le Shogun convie les officiers français à être reçus dans son palais d’Osaka. Cette entrevue se fera avec celles des délégations de France, d’Angleterre, d’Amérique et de Hollande. Le lieutenant Brunet embarque avec la délégation française à bord de La Guerrière. En deux jours Hiogo, port en eau profonde la baie d’Osaka, est atteint. Les huit chevaux et la voiture que le ministre doit offrir au Taïcoun sont débarqués pour rejoindre la ville par la terre, sous escorte de quarante marins accompagnés de la musique du bord. Le lendemain, le navire mouille au large de la ville d’Osaka, la Venise de l’Orient.

Le 29 avril, la légation reçoit à sa table le premier des Gorodjos. Le capitaine Chanoine lui fait alors remettre par Léon Roches, à l’attention du Taïcoun, un mémoire de propositions de réformes de l’armée. Le 1er mai, la délégation française est enfin reçue en audience particulière par le Shogun. Les Français sont au nombre de sept : le ministre Léon Roches et son secrétaire, l’amiral Roze, Humann, le capitaine Chanoine, les lieutenants Brunet et Descharmes. Ce dernier a laissé un récit de l’audience :

… Le lieutenant Brunet en talpack de loutre avec aigrette, dolman et pantalon noir à galons et tresses d’or, sabretache à l’aigle impérial surmontant deux casoars croisés… […] Le Taïcoun paraît avoir de 30 à 33 ans ; il est d’une taille moyenne, la tête très remarquable et vivante, le sourire aimable, le front haut et tourmenté de saillies et de muscles qui, à certains moments, prennent une expression de violence et d’autorité absolue, tout à fait intraduisible. La narine légèrement retroussée, le nez aquilin, très fin, le teint assez clair, plutôt hâlé que jaune, les dents pas très belles, tandis que les Japonais les ont d’ordinaire admirables ; la main et le bras très beaux, les attitudes et les gestes de la plus grande noblesse, telle que nous la comprenons ; les vêtements très somptueux et très simples, soie blanche à fleurs mates et soie noire.

Le lieutenant Brunet réalise le portrait du souverain :

Brunet, averti par le ministre, avait apporté ses albums et le Taïcoun lui fit dire qu’il désirait qu’il fît son portrait et qu’il poserait si c’était nécessaire. Toujours accompagné de ses crayons et de ses albums, Brunet peint plusieurs aquarelles, réalise croquis et études du Shogun Yoshinobu Tokugawa, dont un portrait dans la position debout, ce qui ne s’était jamais fait dans l’histoire du pays, l’étiquette l’interdisant. Brunet, bien entendu, se récrie et prie Sa Majesté de continuer ses affaires, de sorte que la conférence continue entre le ministre, le capitaine et le Taïcoun, Brunet, en grande tenue, dessinant dans un coin entouré de hauts dignitaires…

Le Taïcoun exprime à l’occasion de cette visite toute sa satisfaction au sujet des débuts de la mission française. L’entente est parfaite et un toast est porté à la santé de l’empereur Napoléon III au cours du repas. Cette réception privée est suivie, le 2 mai 1867, par la réception officielle, en présence des Gorodjos, au cours de laquelle le ministre de France remet au Taïcoun ses lettres de créance. De son côté, celui-ci le reconnaît comme ministre plénipotentiaire, ce qui ne s’était jamais vu. Le 4 mai en fin, la délégation française est reçue une dernière fois au château d’Osaka pour voir manœuvrer la compagnie de débarquement de La Guerrière devant le Taïcoun.

Brunet gagne ses galons de capitaine

Le 12 mai, rentré à Otamura, le capitaine Chanoine reçoit l’accord du Shogun pour toutes ses demandes. La refonte des aspects administratifs et des règlements est entamée avec l’aide des officiers instructeurs.

Le 30 mai, vingt-six chevaux barbes, onze étalons et quinze juments, offerts par l’empereur Napoléon III au Taïcoun, débarquent à Yokohama. Ils sont accompagnés du lieutenant Fourier d’Hincourt du 1er Chasseurs d’Afrique et du brigadier des haras Cazeneuve, ancien chef de pièce au régiment d’artillerie montée de la Garde. Fourier d’Hincourt repartira dès le mois de juillet, tandis que Cazeneuve restera avec la mission. Le 27 juillet a lieu la présentation officielle des chevaux au Shogun.

Début juin, sous la direction des lieutenants Brunet et Descharmes, l’artillerie et la cavalerie déménagent vers Edo et un espace d’instruction plus propice. Le 18 août, l’ensemble du détachement, un bataillon d’infanterie, deux batteries d’artillerie et un escadron de cavalerie, entre dans la ville en paradant, au grand émerveillement de la population. Au mois d’octobre, c’est au tour de l’infanterie de quitter définitivement Otamura pour rejoindre Edo. L’effectif des troupes à instruire est monté à 1 500 hommes d’infanterie, 300 de cavalerie et 250 d’artillerie, mais il est encore prévu d’élargir l’instruction à toute l’armée, soit 12 000 hommes et 500 officiers.

Le 3 août, le lieutenant Brunet reçoit ses galons de capitaine.

Brunet s’engage aux côtés des troupes du Shogun

En cette fin d’année 1867 débute la guerre de Boshin [3]. Les daïmyos du Sud, opposants du Shogun, se regroupent autour des princes de Satsuma et Choshu et finissent par obtenir que l’empereur condamne son chef du bakufu. Avant tout désireux d’éviter une effusion de sang, Tokugawa Yoshinobu abdique de son plein gré le 10 novembre 1867. Le Tén-no lui conserve néanmoins la direction des affaires jusqu’à la désignation d’un nouveau chef par l’assemblée générale des daïmyos. Cependant, le 3 janvier 1868, la coalition du sud se saisit du palais de l’empereur à Kioto et en chasse les Kougais, partisans de Yoshinobu. Retiré dans son château d’Osaka, Yoshinobu epère pouvoir organiser sa défense. Il y reçoit d’ailleurs les délégations de cinq pays étrangers [4] qui le reconnaissent comme le chef du seul gouvernement régulier existant, démarche qui peut lui laisser croire à la possibilité de l’intervention d’une puissance étrangère. Plusieurs affrontements entre les troupes shogunales et impériales ont lieu entre Osaka et Kioto. Les forces du Shogun, estimées à 10 000 hommes partiellement formés par les instructeurs français, sont encore majoritairement dotées de l’armement traditionnel, tandis que leurs adversaires sont mieux armés. Elles sont battues le 27 janvier près de Toba et Fushimi. Le Shogun s’embarque alors sur sa frégate, le Kaïo-Maru, et rejoint Edo le 5 février. Osaka livrée au pillage, les ministres et consuls étrangers sont obligés d’amener leurs pavillons et de se réfugier sur les navires en rade.

À Edo, les partisans de Satsuma ont fait régner l’insécurité auprès de la population et s’en sont même pris au château des Tokugawa. En représailles, le 19 janvier, le palais de Satsuma, où étaient réfugiés 300 à 400 samouraïs, a été attaqué par les fidèles du Shogun, conseillés par Brunet. La plupart des opposants ont été tués dans les combats ou exécutés plus tard.

Dès le lendemain de son retour à Edo, le 6 février, le Taïcoun fait venir Chanoine, Brunet, Descharmes et Dubousquet dans son château, pour leur demander conseil. Au cours de cette entrevue, un signe troublant marque les esprits des Japonais. Le trône sur lequel siégeait le Taïcoun vient à se briser. Les capitaines Chanoine et Brunet, les deux plus proches, se précipitent alors pour retenir le souverain. Ils sont les premiers étrangers à avoir pu toucher le Taïcoun, mais c’est un mauvais présage.

Alors que les représentants étrangers se rallient peu à peu au nouveau pouvoir, le ministre Léon Roches continue à mener une politique de soutien au Taïcoun, cherchant à le persuader de continuer le combat. Mais le souverain se retire dans le temple Kan-ei-ji d’Edo et Léon Roches présente sa démission. Dans l’attente de son successeur, il est remplacé par le baron Brin. C’est donc par la voix de ce dernier que, le 18 février, la France, comme les autres pays occidentaux, notifie sa neutralité à l’égard des deux camps.

Début avril, les troupes du Sud sont aux portes d’Edo. De part et d’autre, on s’accorde pour épargner la ville et, le 7 avril, la capitale est investie sans combat : il n’existe plus à Edo de gouvernement régulier. Le Shogun est alors privé de tous ses titres et se voit retirer ses terres. Cependant, par décision définitive, Yoshinobu est finalement renvoyé au mois de juillet à Sumpu, fief de sa famille.

Brunet à la tête de la mission

Au mois de janvier, la mission s’est trouvée renforcée par l’arrivée de deux instructeurs, le capitaine Jourdan et le sergent-major Michel, du 1er régiment de génie. Devant la précipitation des événements, la mission a reçu l’ordre de suspendre ses travaux, le 8 mars. Elle a donc cessé toute instruction et s’est retirée le 21 mars à Yokohama, installée dans une maison du domaine taïkounal. La solde continue à être versée, directement prise sur les revenus des domaines de l’ex-Taïcoun. Le 7 mai, le nouveau ministre de France, Maxime Outrey, arrive au Japon et son prédécesseur quitte le pays le 23.

Constatant l’accalmie et profitant d’une invitation anglaise, le capitaine Chanoine s’embarque au mois de juillet pour un voyage de reconnaissance des établissements militaires russes dans le nord du Japon et sur les côtes de Sibérie. Le capitaine Brunet prend alors le commandement de la mission. Dès le 16 juillet, il écrit à Matsdaïra Taro :

L’empereur Napoléon III nous a envoyés pour répandre les sciences européennes et les idées de notre civilisation dans le Japon. Nous désirons vivement qu’il nous soit possible d’exécuter incessamment ces ordres de notre souverain en reprenant nos travaux mais le gouvernement japonais a-t-il toujours confiance dans les officiers français pour l’instruction de la jeunesse japonaise aux idées modernes de l’Europe ? Nous l’espérons car nous avons la conscience de notre devoir correctement rempli jusqu’à ce jour.

C’est à cette époque que les administrateurs du domaine particulier du souverain détrôné exposent les embarras du Trésor et la mission reste sans solde jusqu’en septembre. En août, le nouveau gouvernement signifie qu’il ne souhaite plus conserver la mission française et propose de verser les soldes des mois de juillet, août et septembre, ainsi que les frais du voyage de retour comme règlement de l’affaire engagée par l’administration taïkounale. Le renvoi de la mission est donc décidé par le ministre de France Maxime Outrey le 29 septembre.

La fin de la mission

En cette fin d’année 1868, la mission compte dix huit membres. Le capitaine Chanoine organise les départs qui doivent s’effectuer en deux fois, par les liaisons régulières du mois d’octobre. Les huit premiers membres de la mission (Descharmes, Izard, Bonnet, Michel, Valette, Mermet, Ygrec, Guttig) quitteront Yokohama le 15 par le courrier français des Messageries impériales, tandis que les neuf autres (Chanoine, Brunet, Jourdan, Messelot, Perrussel, Fortant, Bouffier, Marlin, Cazeneuve) partiront le 28 par le courrier américain. Le lieutenant Dubousquet doit, lui, rester sur place comme interprète au service d’Outrey.

Le projet de venir en aide aux troupes fidèles au Taïcoun a peu à peu mûri dans la tête du capitaine Brunet. Il pose même la question au ministre de France : a-t-il, en tant que ministre plénipotentiaire, le pouvoir d’accepter la démission d’un officier ? Devant sa réponse négative, le capitaine Brunet décide de ne plus aborder le sujet de peur de dévoiler prématurément ses intentions. Comprenant qu’il ne peut agir dans la légalité, il se décide à franchir le pas : il ira se battre avec les troupes de la coalition du Nord qui le réclament, non pas en tant qu’officier français mais en son nom propre. C’est donc la mort dans l’âme que, le 4 octobre, il se décide à remettre sa démission. Il laisse en partant trois lettres qui expliquent son geste.

La première est adressée au ministre de la Guerre :

J’ai l’honneur de vous remettre ma démission du grade de capitaine ; je déclare qu’à partir de ce 4 octobre 1868, je renonce aux prérogatives de la position d’officier d’artillerie dans l’armée française.

Le ton est neutre, le verbe précis. Le capitaine Brunet ne demande au chef que de prendre acte de sa démission. Si cette missive revêt un caractère un peu solennel et administratif, une deuxième, adressée au chef de la mission et ami, le capitaine Chanoine, est plus personnalisée et révèle les motivations profondes de son action :

J’ai l’honneur de vous adresser ma démission que je remets à S. E le Maréchal Ministre de la Guerre. Sous prétexte de ce voyage de quelques heures, que vous m’avez autorisé à faire à Yokohama, chez mon camarade d’école Verny, directeur de l’arsenal franco-japonais, je pars pour une destination tout autre. Bien convaincu que je suis que vous ne pouvez accepter provisoirement ma démission, je prends sur moi toute la responsabilité du fait, en m’éloignant sans vous prévenir d’avance. Les raisons qui me pressent sont si admissibles, qu’en y joignant les circonstances atténuantes de notre éloignement de France empêchant d’attendre une acceptation, et de notre service tout particulier en dehors de l’armée active, je mets toute mon espérance dans l’indulgence de S.E le Maréchal Ministre de la Guerre et dans celle de S.M. l’Empereur.[…] Je me bornerai à vous dire que la force des circonstances ayant amené le retrait fâcheux de notre mission, je me crois capable de réparer l’échec subi par la politique française en cette occasion.[…] La confédération du Nord m’a renouvelé ses instances ; ses princes, amis de la France, déclarent avoir besoin de mes conseils et m’ont tous promis de m’obéir : risquant mon avenir comme fonctionnaire français, je me suis borné à m’assurer de modestes et honorables moyens d’existence de la part des Japonais, et seul je veux essayer d’être utile à nos amis en ce pays.[…] Je ne me fais pas illusions sur les difficultés ; je les affronte avec résolution, décidé à mourir ou à bien servir la cause française en ce pays.

Les raisons de l’action de Jules Brunet sont le sentiment de l’échec de la politique française face aux Anglais et le désir de ne pas abandonner les militaires qu’il a formés. D’une part, Brunet n’hésite pas à parler de “retrait fâcheux” de la mission, “d’échec de la politique française” et “d’intrigues” de notoriété publique. Il stigmatise ainsi le changement dans la politique française qui s’est concrétisée par le remplacement de Roches par Outrey. D’autre part, les princes du Nord l’appellent à venir se mettre à la tête de la coalition, parce qu’ils savent que leurs structures de commandement sont archaïques et leur équipement désuet. Le capitaine Brunet prend sur lui toute la responsabilité de son acte, ne souhaitant pas faire porter le poids d’une telle décision sur son chef. Son geste n’est pas un acte de folie ou de bravoure téméraire. Il a d’ailleurs eu soin de dissuader deux de ses camarades de le suivre, ainsi que des sous-officiers. Seul Cazeneuve l’accompagne.

Le capitaine Brunet rédige enfin une troisième lettre directement adressée à l’empereur :

Yokohama, le 4 octobre 1868

Sire,

Envoyé par Votre Majesté au Japon, j’y ai fait tous mes efforts pour justifier son choix, comme tous mes camarades : une révolution oblige la mission militaire à rentrer en France ; seul je reste, seul, je veux, dans des conditions nouvelles, faire ressortir les résultats obtenus par la mission dans la partie du nord, qui est le parti français du Japon.[…] Pour ne compromettre, ni votre chef de Mission le capitaine Chanoine, qui doit tous nous ramener en France, ni le Ministre de France, M Outrey, qui ne peut pas aller officiellement au-devant des événements, j’ai cru devoir disparaître de Yokohama, en laissant ma démission par écrit. Je risque un avenir, que, dans la voie ordinaire, les bienfaits de Votre Majesté ont brillamment assuré, je le risque pour lutter contre l’imprévu ; mais je ne m’y suis décidé qu’après avoir eu en mains les preuves sérieuses de ce que les daïmios sont décidés à suivre mes conseils. C’est la première fois qu’ils montrent à un Européen une pareille confiance ; l’occasion de bien servir l’empereur était trop tentante : aussi je supplie votre Majesté de me pardonner une infraction à la discipline ; elle est très grave, selon la lettre du règlement, puisque je n’avais pas le droit de jouir de ma liberté avant l’acceptation de S.E le Ministre de la Guerre. J’espère que Votre Majesté appréciera favorablement l’emploi que je compte faire de cette liberté, et daignera avoir la bonté d’admettre la circonstance atténuante de l’éloignement ; attendre une acceptation, c’était ne vouloir agir que dans six mois et l’occasion était manquée.[…] Quoiqu’il en soit, je jure sur la croix que l’Empereur m’a donnée de sa propre main, que je consacrerai, comme par le passé, tous mes instants dans ce pays, à répandre les idées françaises, et que si mes efforts sont vus par l’Empereur d’un œil favorable, ce sera la suprême récompense de mon ambition.

Daigne Votre Majesté Agréer l’assurance des sentiments très respectueux de son très humble et très dévoué serviteur

(Signé) J. Brunet, Capitaine d’artillerie (hors cadres)

En écrivant à l’empereur, loin de cacher son geste, il prend à témoin la plus haute autorité de l’État pour prouver que son action s’inscrit dans une fidélité absolue à sa patrie.

Ce 4 octobre, sous prétexte d’une visite à l’arsenal franco-japonais de Yokosuka où travaille son camarade Verny, Brunet quitte les bâtiments de la mission française de Yokohama et rejoint avec Cazeneuve les bâtiments de la flotte taïkounale ancrée dans la baie de Shinagawa, au large d’Edo. Son sort est donc scellé par ce geste audacieux. Dorénavant, il ne portera plus l’uniforme et se fera appeler “Monsieur”. II sait que, la durée des courriers entre le Japon et la France étant de deux mois, il n’aura pas de réaction officielle avant quatre mois, soit vers le mois de février 1869. À cette époque, le gouvernement du Mikado n’est pas encore reconnu par les puissances occidentales et la situation est si confuse que toutes les prises de position des gouvernements étrangers sont encore possibles.

La république d’Ezo

L’aventure de Sendaï et la conquête d’Ezo

L’amiral Enomoto Takéaki a avec lui plusieurs milliers de fidèles de l’ancien gouvernement. Ils ont pour projet de rejoindre la coalition du Nord et de s’établir sur l’île d’Ezo, tout en se déclarant fidèles serviteurs de l’empereur. S’installer sur l’île la plus septentrionale de l’archipel du Japon est un bon calcul, car cette terre majoritairement sauvage ne leur sera disputée par personne et ils pourront se poser en défenseur de l’empire face à l’ennemi du Nord, la Russie. L’escadre se dirige dans un premier temps vers Sendaï. Elle emporte de nombreuses personnalités de l’ancien shogunat : Taro Matsdaïra, ancien gouverneur de l’armée de terre et ami de Brunet, mais aussi beaucoup d’anciens hauts fonctionnaires du Taïcoun, dont l’ancien ministre des Affaires étrangères et deux daïmios, l’un de la famille même des Tokugawa. Ils laissent derrière eux un manifeste violent contre le gouvernement du Mikado, se plaignant qu’on leur ait refusé d’aller s’installer dans l’île d’Ezo et se déclarant contraints de reprendre les armes.

L’amiral Enomoto Takéaki a avec lui plusieurs milliers de fidèles de l’ancien gouvernement. Ils ont pour projet de rejoindre la coalition du Nord et de s’établir sur l’île d’Ezo, tout en se déclarant fidèles serviteurs de l’empereur. S’installer sur l’île la plus septentrionale de l’archipel du Japon est un bon calcul, car cette terre majoritairement sauvage ne leur sera disputée par personne et ils pourront se poser en défenseur de l’empire face à l’ennemi du Nord, la Russie. L’escadre se dirige dans un premier temps vers Sendaï. Elle emporte de nombreuses personnalités de l’ancien shogunat : Taro Matsdaïra, ancien gouverneur de l’armée de terre et ami de Brunet, mais aussi beaucoup d’anciens hauts fonctionnaires du Taïcoun, dont l’ancien ministre des Affaires étrangères et deux daïmios, l’un de la famille même des Tokugawa. Ils laissent derrière eux un manifeste violent contre le gouvernement du Mikado, se plaignant qu’on leur ait refusé d’aller s’installer dans l’île d’Ezo et se déclarant contraints de reprendre les armes.

À Sendaï, Enomoto tente avec Brunet de rassembler les chefs de la confédération du Nord, mais échoue après la défection d’un des principaux clans. Rejoint par une partie des troupes formées par la mission militaire qui a fait le chemin à pied depuis Edo avec Fortant, Marlin et Bouffier, Enomoto reprend la mer un mois plus tard. Arrivés devant l’île d’Ezo, ses 4 000 guerriers, débarquent le 3 décembre et se dirigent vers Hakodate, capitale de l’île abritant 50 000 âmes. La ville est conquise le 8 décembre et les autorités impériales s’enfuient par la mer. Conseillé par Brunet, le général en chef sait qu’il faut s’assurer au plus vite de toutes les positions terrestres. Aussi lance-t-il rapidement des expéditions contre les garnisons voisines. Le premier objectif est le château de Matsmaï, au sud d’Hakodate. Avec l’aide de Cazeneuve et Bouffier, la place est conquise le 18 décembre, non sans le soutien des canons du Kaïten-maru et du Hanryu. Poursuivant sur leur lancée, les troupes remontent alors vers Essachi qui tombe le 28 décembre. Cependant, une violente tempête surprend la flotte qui suit les opérations terrestres : le navire amiral s’échoue sur un écueil et ne peut être renfloué. La déception est énorme pour la coalition qui perd là le fleuron de sa marine, et spécialement pour Brunet qui aurait souhaité préserver cette pièce maîtresse pour la défense de la capitale.

À la fin de décembre 1868, la région est entièrement contrôlée et les vainqueurs prennent garde de ne pas commettre d’exactions. La coalition du Nord peut alors se lancer dans l’organisation politique de l’île. Le 17 janvier, Enomoto organise, pour la première fois au Japon, des élections s’inspirant du système électoral américain. Il est élu comme chef de gouvernement et prend le titre de Gouverneur général. Le grand pavois est hissé sur tous les bateaux présents en rade et 101 coups de canons sont tirés, le pavillon national aux couleurs du Mikado étant même arboré sur les bâtiments officiels. Brunet, qui est un conseiller proche du Gouverneur général, est à la tête des troupes aux côtés du général en chef, Otori Keské, et du chef des troupes navales, Araï lkunosuke, tous deux anciens élèves de la mission française. Jules Brunet souhaite faire partager sa vision politique : s’établir solidement sur l’île, la gérer intelligemment pour obtenir l’autonomie et la fortifier pour dissuader tout agresseur. En cas d’attaque, il veut pouvoir épuiser, militairement et économiquement, le pouvoir impérial. Dans le cas contraire, il souhaite attendre que le vent politique tourne pour que ses amis reviennent en grâce à Edo. Peu à peu, Jules Brunet, qui a refusé de recevoir un titre ou un grade japonais, s’impose à la direction générale des affaires civiles et militaires de l’île, le gouverneur, le vice-gouverneur, le général en chef et l’amiral ne prenant plus aucune décision sans le consulter. Brunet est par ailleurs tenu informé de ce qui se passe à Edo par son ami le lieutenant Dubousquet, premier interprète d’Outrey.

L’évolution de la situation politique

Apprenant la reddition des principaux princes du Nord au mois de novembre, les pays occidentaux croient voir là le signe de la fin des hostilités. Peu de temps après, la nouvelle de la prise d’Hakodate frappe les esprits de stupeur. À cette époque, le gouvernement du Mikado n’est reconnu par aucune puissance étrangère, hormis l’Angleterre et la Hollande. La France et l’Angleterre émettent même un mémorandum commun qui reconnaît “de facto les autorités de Yézos” [5], termes dont l’ambiguïté peut laisser croire que l’indépendance de l’île est reconnue. Dans ce contexte qui lui est apparemment favorable, Brunet agit pour concilier les positions des deux partis, faisant parvenir au Mikado, par l’intermédiaire du commandant de la Vénus et des missionnaires français d’Hakodate, une lettre demandant de régulariser la situation des insurgés en leur confiant la colonisation de l’île d’Ezo. Mais, au mois de janvier 1869, la situation évolue puisque les puissances étrangères reconnaissent le pouvoir du Mikado, désapprouvant de fait l’action de la coalition du Nord. Fort de ce soutien, le pouvoir d’Edo, qui a jugé la lettre des insurgés irrévérencieuse et insolente, fait parvenir à Hakodate une réponse vigoureuse qui annonce l’intervention prochaine de l’armée impériale.

Jules Brunet, qui n’en a connaissance que le 2 février, pourrait choisir de quitter l’aventure, mais le sens de l’engagement et la conviction que si son action déplaisait véritablement la légation de France lui ferait parvenir un message, le font rester. Cependant, à compter de ce jour, un climat de méfiance s’installe entre lui et le Dupleix, navire de la marine française envoyé au large d’Hakodate, qui est soupçonné d’épier ses faits et gestes. S’il voit encore Nourry, le chirurgien du bord qui vient soigner tous les jours les blessés de l’hôpital militaire, il ne fréquente plus guère les missionnaires de la ville, depuis qu’il a été accusé de vouloir les compromettre.

Avant de brosser le tableau de l’organisation militaire de l’île, revenons sur les Français présents aux côtés des insurgés. Parti avec Cazeneuve, Brunet avait accueilli favorablement Fortant, Marlin et Bouffier qui l’avaient rejoint à Sendaï en décembre. Les aspirants de première classe Eugène Colache et Henri de Nicol, deux officiers de marine qui arrivent de Shangai où ils ont quitté la Minerve en laissant leur démission dans leur cabine, le rejoignent au mois de janvier. Un officier marinier et deux sous-officiers rejoignent également le groupe : le canonnier Clateau, ancien chef de pièce, qui arrive de Hong-Kong au mois de mars ; Auguste Pradier, ancien zouave employé à Yokohama comme commis chez le Français Siegrist, également ancien zouave, qui arrive à la même époque ; Tribout qui arrive en avril. Au total, ce sont neuf Français qui sont aux côtés de Jules Brunet.

Brunet met en place un système défensif cohérent

Ezo est une île de 83 000 km2, peuplée de 400 000 indigènes, les Aïnos. Située au nord du Japon qu’elle sépare de son grand voisin et rival la Russie, elle est bordée au nord-ouest par le détroit de La Pérouse et au nord-est par les îles Kouriles.

Une bonne partie des troupes terrestres ayant été utilisée pour honorer les postes de l’administration et assurer la surveillance intérieure, il ne reste que 3 000 combattants. Pour commander, Brunet s’est adjoint les services de l’aspirant Colache, son adjudant-major plus spécialement chargé de la discipline. Il a divisé les forces terrestres en quatre brigades — aux ordres des Français Cazeneuve, Fortant, Marlin et Bouffier — constituées chacune de deux bataillons de 400 hommes répartis en quatre compagnies de 90 hommes. Pour la marine, qui compte 10 navires dont trois à voiles, Brunet nomme l’aspirant de Nicol secondé par Clateau, responsable de l’instruction.

Brunet introduit des méthodes de commandement occidentales reposant sur la discipline, la préparation matérielle et l’entraînement. Il fait traduire des extraits du règlement français et du code de justice militaire qu’il fait circuler dans les huit bataillons. Pour obtenir une obéissance sans faille, il doit réaliser un petit tour de force. Le 25 février 1869, ayant convoqué tous les officiers dans leur cercle, il leur tient un habile discours qui les convainc de la nécessité de s’engager explicitement sous ses ordres, ce que font tous les officiers jusqu’au général en chef. Les principaux chefs ont été choisis par élection et l’on retrouve sans surprise les notables du régime shogunal. Dorénavant, Brunet veut identifier et promouvoir les meilleurs aux postes de commandement. Il institue donc pour les nominations aux grades d’officiers les notions de mérite et de choix.

La moitié des forces terrestres a été formée par la mission française, l’autre moitié, recrutée ultérieurement, reçoit un enseignement calqué sur les méthodes françaises. C’est Marlin, avec l’aide de Colache, qui en est principalement chargé. Il dirige le principal dépôt d’instruction au grand fort de Kameda, à une lieue d’Hakodate. Pour la marine, Brunet a décidé d’abandonner l’instruction hollandaise pour adopter les règlements français : organisation des services, distribution des postes de combat, manœuvre d’artillerie et principes du combat d’abordage. La formation de compagnies d’abordeurs et de compagnies de débarquement armées de fusils est assurée par les instructeurs de l’infanterie.

Brunet organise la résistance de l’île

Jules Brunet, qui estime que le territoire à défendre est inscriptible dans un rectangle de cinquante lieues sur neuf [6], répartit les zones de responsabilité pour chacune de ses brigades. Le système défensif repose sur une base principale à Hakodate et une base secondaire à Matsmaï, centres de résistance amenés à être renforcés par des colonnes mobiles de secours et soutenus par l’intervention rapide de la flotte.

Marlin, au centre du dispositif, garde la ligne Hakodate-Arikawa-Oris avec 600 hommes. Fortant, à l’est, assure le contrôle de la ligne Wauniski-Tskabe-Issdia-Katkoumi avec 400 hommes. Cazeneuve, au sud, garde Matsmaï, ville de 50 000 habitants, et Koussima avec 600 hommes. Simple brigadier, le voilà devenu maître de sa place, à la fois gouverneur et général, chef d’une dizaine de petites places fortifiées. Bouffier, au nord, garde Essachi avec 400 hommes. À la tête de 200 hommes, Pradier se voit confier la garde du fort de Kameda à Hakodate, solide pentagone bastionné que Brunet a fait renforcer et où il séjourne. Enfin, deux colonnes mobiles, de 400 hommes chacune, restent aux ordres pour l’une de Brunet et pour l’autre d’Otori. Pour éviter tout phénomène de routine, l’officier français prévoit de faire tourner ses troupes entre les différents postes tous les quatre mois.

L’artillerie de campagne se compose de six sections à quatre pièces rayées. La moitié de ces pièces sont l’œuvre de Brunet qui les a fabriquées à Setrinoundji, l’autre moitié a été prise sur l’ennemi. Une section est détachée auprès de Marlin, une auprès de Cazeneuve et une auprès de Bouffier. Une pièce est donnée à Fortant, trois autres allant à Pradier pour la garde du grand fort. En fin, chaque colonne mobile dispose d’une section.

L’“artillerie de place et côte” garnit la trentaine de forts, fortins ou batteries de côte sur le littoral et la trentaine d’ouvrages à l’intérieur des terres. Une grande quantité de canons hollandais de tous calibres ont été trouvés montés sur affûts de place et côte ou sur affûts de siège. Sur la soixantaine d’ouvrages défensifs, une douzaine possède deux canons, les autres n’étant équipés que d’un seul. Les pièces sont astucieusement placées en “barbette” pour pouvoir tirer « à embrasure”. Sur les côtes, les batteries sont installées sur les grèves pour pouvoir effectuer un tir rasant contre les jonques de débarquement. Chacune d’elles est défendue par un poste retranché situé sur une hauteur avoisinante. Dans les montagnes, un col est rendu infranchissable avec une trentaine d’hommes. Des coupures sur les chemins sont battues par les feux de “redans” sur flancs de coteaux, eux-mêmes battus par les feux d’une redoute accrochée sur un point culminant. Chaque redoute a une taille de 100 à 200 m2. Elle contient un magasin à poudre, un magasin de riz, un magasin d’habits et de chaussures et une caserne pour cinquante hommes pouvant au besoin en contenir le triple. Tous les postes de défense disposent de vingt jours d’autonomie en vivre et en munitions “pour pouvoir résister à un ennemi dix fois plus nombreux”. Des réserves de munitions, de vivres et de chaussures ont été créées.

Une fonderie de projectiles, une pyrotechnie, un arsenal de confection d’affûts et de harnachements de montagne ainsi qu’un atelier de réparation des armes portatives sont créés. D’anciens élèves de la mission sont respectivement nommés directeur du matériel de l’artillerie d’Ezo et commandant de trois compagnies de génie. Ces trois derniers officiers, qui font office de directeurs du génie dans les centres d’Hakodate, Matsmaï et Essachi, envoient leurs détachements œuvrer dans toute leur zone, là aussi aux ordres d’anciens élèves de la mission.

Jules Brunet doit s’activer pour que le dispositif militaire soit effectif au plus tôt. Ne ménageant pas sa peine, il quitte Hakodate le 14 mars pour mener une tournée d’inspection dans la presqu’île. Son absence dure près de deux mois, mais il ne néglige pas de se tenir informé des évolutions de la situation d’Ezo et y envoie ses ordres. Les Japonais, inquiets de le savoir à soixante lieues, le pressent sans cesse de revenir sur la capitale où ses conseils deviennent plus indispensables au fur et à mesure que le temps passe et que l’attaque des Kangouns devient plus probable. Le 28 mars à Matsmaï, le 4 avril à Essachi, jamais il ne s’arrête plus de trois ou quatre jours au même endroit.

La situation de Jules Brunet

Quelle est la situation administrative du capitaine Brunet à cette date ? Les premiers membres de la mission sont rentrés en France le 5 décembre 1868. Ils ont apporté le courrier du capitaine Chanoine annonçant la fin de la mission. Comme il ne dit rien du départ de Brunet, les armées ont affecté ce dernier au 18e régiment d’artillerie à cheval à compter de ce même jour.

La lettre de démission du capitaine Brunet, elle, ne part du Japon qu’avec le courrier du mois de novembre par le même bateau que le rapport d’Outrey dénonçant sa désertion. Tout ceci n’arrive donc au ministère de la Guerre qu’au mois de janvier 1869. Un dilemme se pose alors au maréchal Niel : soit il accepte de régulariser la situation fâcheuse d’un officier brillant, soit il refuse alors qu’il ne sait pas encore si la France n’apportera pas plus tard son soutien au parti du Shogun. Le ministre choisit finalement de régulariser la situation avec bienveillance :

Le Maréchal de France ministre secrétaire d’État de la Guerre, accorde à Mr Brunet (Jules), capitaine en second d’artillerie (hors cadre) en partance du Japon, un congé sans solde, prenant date du départ pour la France de la mission militaire française dont il faisait partie et valable jusqu’au 1er mars 1870, pour continuer à résider au Japon.

À cette date, il devra faire constater sa rentrée en France en se présentant à l’état-major de la 1ère division militaire à Paris.

Ce congé étant donné pour affaires personnelles, Mr Brunet devra s’abstenir, en toutes circonstances, d’invoquer sa qualité d’officier français et n’aura, par suite, à l’Étranger, aucun autre droit à être aidé ou protégé, que celui d’un simple particulier.

Paris, le 6 février 1869

Le jour même, le ministre de la Guerre prie M. de la Valette, son homologue des Affaires étrangères, de transmettre sa décision à M. Brunet. Celui-ci lui répond en émettant toutefois quelques réserves :

Votre Excellence comprendra que, dans cette situation, M. Outrey doive éviter toute démarche qui pourrait faire croire aux Japonais que M. Brunet et ses associés agissent en concert secret avec la légation de sa Majesté et qu’il soit obligé de s’abstenir soigneusement de toute relation avec eux. Il est donc difficile de savoir à quelle époque notre ministre pourra, sans inconvénient, transmettre à cet officier le congé qui lui est destiné, et même s’il pourra, de longtemps, le lui faire parvenir. Je dois donc me borner à le lui envoyer en laissant cette question absolument à sa discrétion.

En réalité, à la réception du courrier du ministre de la Guerre vers le mois d’avril, Outrey ne fait pas parvenir le titre de permission à son destinataire et le renvoie sur Paris. Brunet reste donc dans l’incertitude. Il réussit cependant à prendre officieusement connaissance, le 22 avril, de la décision bienveillante dont il a fait l’objet et qui semble mettre un terme à l’irrégularité de sa situation.

La fin de l’aventure

Au mois d’avril, l’aviso Coëtlogon arrive à Hakodate et prévient les insurgés français qu’une flotte armée par le Sud a quitté Edo. La flotte impériale est repérée le 29 avril au mouillage à Miako, petit port de la province de Nambou. Brunet décide alors de tenter un coup de main suggéré par les marins français. Une expédition navale quitte Hakodate le 2 mai et la flotte impériale est surprise le 5 mai dans la baie de Miako. Mais l’audacieuse attaque tourne à la déroute. Le commandant japonais du bateau est tué, Nicol est blessé et Colache est fait prisonnier et emmené en captivité à Edo.

Après l’attaque subie, la flotte impériale reprend la mer en direction du Nord et se rassemble dans la baie d’Aomori. Forte de 7 000 soldats d’infanterie, elle se dirige sur Matsmaï où elle débarque le 17 mai. Sous la protection des canons du Koketsu, quatre bâtiments de commerce battant pavillon anglais débarquent les troupes.

Malgré une bonne résistance initiale, les défenseurs sont progressivement submergés par le nombre, ne pouvant résister avec la même âpreté sur les cent cinquante lieues de chemins côtiers, d’autant plus que la rigueur de l’hiver n’a pas permis de travailler suffisamment à la défense des routes de l’intérieur des terres. Ils doivent retraiter devant trois colonnes qui, peu à peu, les repoussent vers Hakodate. Le 5 juin, épuisée par de nombreux combats, réduite par le feu et la désertion, la confédération du Nord se retrouve sous les murailles d’Hakodate, Six navires prennent alors la ville sous leurs feux, bloquant les défenseurs en prise avec les troupes terrestres. Les troupes se battent vaillamment, mais se débandent souvent dès qu’elles entendent le son du canon. C’est au cours de ces combats que Cazeneuve est blessé et doit être admis à l’hôpital. À leur tour, Pradier et Tribout sont blessés. Le 9 juin, au matin, les assaillants sont visibles des toits de la ville. Ce qui reste des troupes d’Enomoto, soit environ 800 hommes, se retranche dans la forteresse de Goryokaku pour y livrer leur dernier combat. Le siège aurait pu durer encore quelques temps, mais Enomoto, pressé par son entourage d’achever les combats, décide de se rendre aux troupes impériales.

Au moment du siège de la ville d’Hakodate Jules Brun et doit envisager la chute prochaine de la place. Or le commandant du Coëtlogon lui a fait savoir qu’en cas de danger il l’accepterait à son bord avec ses hommes. C’est pourquoi, le 9 juin en fin d’après-midi, Brun et rejoint le bateau français avec tout son personnel, les blessés, son serviteur japonais, deux missionnaires français et M. Fabre, commerçant français qui a affrété le va peur pour quitter le port. Le lendemain, le Coëtlogon appareille en direction de Yokohama.

Arrivé le 15 juin en rade de Yokohama, le capitaine Brunet est tenu au secret pendant cinq jours à bord du bateau français. À sa demande, Cazeneuve est hospitalisé à l’hôpital de la marine de la ville tandis qu’il embarque sur le Dupleix avec les sous-officiers pour être rapatriés. Arrivés à Saïgon le 16 juillet, ils sont transférés sur la Creuse, transport-hôpital de la Cochinchine et prennent la direction de Suez. Ils arrivent à Toulon le 17 septembre et restent consignés à bord du navire, dans l’attente des ordres de Paris. Le 22 septembre, Jules Brunet peut enfin entreprendre sa remontée en train sur Paris.

La mise en disponibilité

Dès le 3 octobre, le comte de Clermont Tonnerre, chef du cabinet du maréchal Lebœuf, produit un rapport fouillé sur l’affaire Brunet. La première partie relate brièvement les principaux événements tandis que la seconde est une analyse de la conduite de l’accusé. II en ressort, que la conduite de Jules Brunet est condamnable à trois titres.

Art. 235 – Est déclaré déserteur à l’étranger, trois jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation, les limites du territoire français, ou qui, hors de France, abandonne le corps auquel il appartient.

Si le capitaine Brunet est bien parti sans autorisation il a pris soin d’endosser entièrement la responsabilité de son acte sans impliquer son chef le capitaine Chanoine. D’autre part, le titre de permission du mois de février 1869 dont l’intention de rétroactivité est nettement exprimée l’absout a posteriori. Ce titre de permission révèle surtout, qu’à cette époque, les agissements du capitaine Brunet suscitaient beaucoup d’indulgence en haut lieu. Il n’est pas incohérent de penser, qu’en France, on attendait la suite des événements pour porter un jugement et tirer profit des engagements sur le terrain.

Art. 226 – Est puni de mort tout chef militaire, qui, sans provocation, ordre ou autorisation, dirige ou fait diriger une attaque à main armée contre des troupes ou des sujets quelconques d’une puissance alliée ou neutre.

Est puni de destitution tout chef militaire, qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d’hostilité quelconque sur un territoire allié ou neutre.

Cet article est difficilement applicable dans le cas présent, car dans l’esprit de Brunet, son aventure n’était que la continuité de la mission pour laquelle le gouvernement français l’avait envoyé au Japon. Il ne faut pas oublier que, dès le 19 janvier 1868, il avait participé à une action guerrière, l’attaque du château de Satsuma à Edo, aux côtés des troupes du Shogun contre les princes du Sud. Cet engagement était alors parfaitement légal. En outre, les contrats personnels des militaires français étaient passés avec le gouvernement shogunal.

Art. 228 – Est puni de mort tout chef militaire, qui prend un commandement sans ordre, ou le retire contre l’ordre de ses chefs.

Le rapport démontre que, malgré les déclarations de M. Outrey sur les inconvénients subis par la diplomatie française, l’action du capitaine Brunet a été mise à profit par la légation de France pendant la période instable de mise en place du gouvernement du Mikado. À la fin de l’épisode, Outrey s’est même servi du retour du capitaine pour négocier la restitution de l’aspirant Colache. D’autre part, les intentions du capitaine Brunet ont toujours été non seulement de ne pas compromettre la France, mais surtout de la faire rayonner. Il est également crédité du fait qu’Outrey ne l’ait jamais averti de sa position. Enfin l’action de Brunet n’a pas suscité un accroissement d’insécurité pour les Français présents au Japon.

Finalement, ce rapport préconise de ne pas avoir recours à un conseil de guerre qui ne pourrait se conclure que par un acquittement. Ceci est d’autant plus vrai que les deux officiers de marine ont déjà été graciés et que les sous-officiers seront rapidement réintégrés dans l’armée sans autre forme de procès. Le comte de Clermont Tonnerre conclut :

On a l’honneur de proposer à Monsieur le Ministre, la mise en non-activité, par suspension d’emploi, de M. Brunet Jules, capitaine en second au 18e régiment d’artillerie à cheval, adjoint à la manufacture d’armes de Châtellerault, pour avoir commis une infraction grave à la discipline, en prenant parti dans les discordes politiques du Japon, alors qu’il y était resté en congé sans solde, après avoir fait partie de la mission militaire française envoyée dans ce pays.

Par décision impériale, en date du 15 octobre 1869, le capitaine Jules Brunet est mis en non-activité par suspension d’emploi, mais il fera encore l’objet de plaintes déposées à en 1870.

Les relations franco-japonaises

Immédiatement après les événements d’Ezo, les autorités japonaises se plaignent de l’implication de Français dans l’encadrement des insurgés. Une correspondance est envoyée au ministre de France au Japon, alors même que le capitaine Brunet et ses compagnons sont encore retenus en rade de Yokohama :

19 juin 1869

Nous avons l’honneur d’écrire à votre Excellence au sujet du Français que nous avons fait prisonnier et vous avons livré hier : M. Colache, de M. Brunet et des sept autres personnes qui réunies à lui à Hakodate, ont été ramenés par votre navire de guerre.

Tous, en prêtant secours aux rebelles, ont agi en ennemis de notre gouvernement, ce qui naturellement constitue un grand crime. En nuisant aux bons rapports des deux pays, chacun d’eux s’est d’ailleurs rendu coupable d’une faute grave. Ceci est, en dehors de tout examen, un fait parfaitement acquis.

Aussi avons-nous confiance qu’après l’enquête dont ils seront l’objet, une punition convenable leur sera infligée, et nous exprimons le désir que plus tard il nous soit donné connaissance de la suite de cette affaire.

(date) Echin Nagon

(signé) Higachi Konje djindjio

Terasima Toso

Il faudra attendre quatre ans pour que le Japon renonce à toute poursuite :

À la suite de l’échange de correspondances qui a eu lieu entre le ministre et M. Outrey, votre prédécesseur, le gouvernement français a sévi contre M. Brunet, officier de l’armée de terre de votre pays, et les officiers qui l’accompagnaient pour avoir, en 1868, prêté leur appui aux troupes de Tokugawa, alors qu’au moment du changement de notre gouvernement, les Kérais du Taïcoun, campés à Hakodate, combattaient les armées du Mikado. Comme le gouvernement japonais a, dans ces derniers temps, par une ordonnance spéciale, gracié sans exception les anciens rebelles, le but de la lettre que j’ai l’honneur d’adresser à Votre Excellence est de vous annoncer que mon gouvernement n’éprouve plus aujourd’hui aucun ressentiment à l’égard de M. Brunet et des officiers qui l’accompagnaient.

En guise de conclusion

Alors que la guerre se profile, Jules Brunet est rapidement rappelé au service le 26 février 1870. Les quatre mois et onze jours correspondant à sa mise en non-activité seront déduits de son ancienneté. Ce sera finalement la seule séquelle de son aventure japonaise.

En 1870, le capitaine Brunet participe à la campagne contre l’Allemagne pendant laquelle il est fait prisonnier au siège de Metz. Il occupe les postes d’attaché militaire à Vienne puis à Rome, avant de prendre le commandement du 11e régiment d’artillerie (1886-1891), de la 48e brigade d’infanterie (1891-1897), de la 19e brigade d’artillerie (1897), puis de la 25e division d’infanterie (1899-1901). En 1898, il est brièvement chef du cabinet du ministre de la Guerre, son camarade le général Chanoine. Après quarante-six ans de service, grand officier de la Légion d’honneur, le général Brunet a démontré qu’il était toujours resté fidèle au service de la France.

Le Japon ne lui tint pas non plus rigueur, puisqu’il fut fait commandeur de l’ordre militaire du Soleil levant en 1881, puis grand officier du Trésor sacré en 1895. Ses descendants possèdent encore nombre d’aquarelles qui témoignent de son attachement à l’Empire du Soleil levant et de magnifiques sabres qui, dit-on, lui furent offerts par le Shogun. Ces maigres souvenirs sont les seules traces qui restent de cette aventure vraiment peu banale. Puissent ces quelques lignes contribuer à entretenir sa mémoire !

François-Xavier HÉON

Texte publié initialement en 2010 et reproduit pour THEATRUM BELLI avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Notes

[1] Le capitaine Charles Sulpice Jules Chanoine terminera sa carrière comme général et éphémère ministre de la Guerre. II est le père de trois Saint-Cyriens, dont le lieutenant Julien Chanoine de la mission Voulet-Chanoine au Tchad en 1898.

[2] La plupart de ses aquarelles sont de nos jours encore inédites.

[3] Année du dragon.

[4] France, Amérique, Prusse, Italie, Hollande.

[5] Ezo.

[6] Une lieue vaut 2 280 toises soit 4 444 mètres.