Colloque organisé en septembre 2019 par le réseau des musées de Nouvelle Aquitaine ALIENOR.

Lire également le numéro 299 de la Revue Historique des Armées.

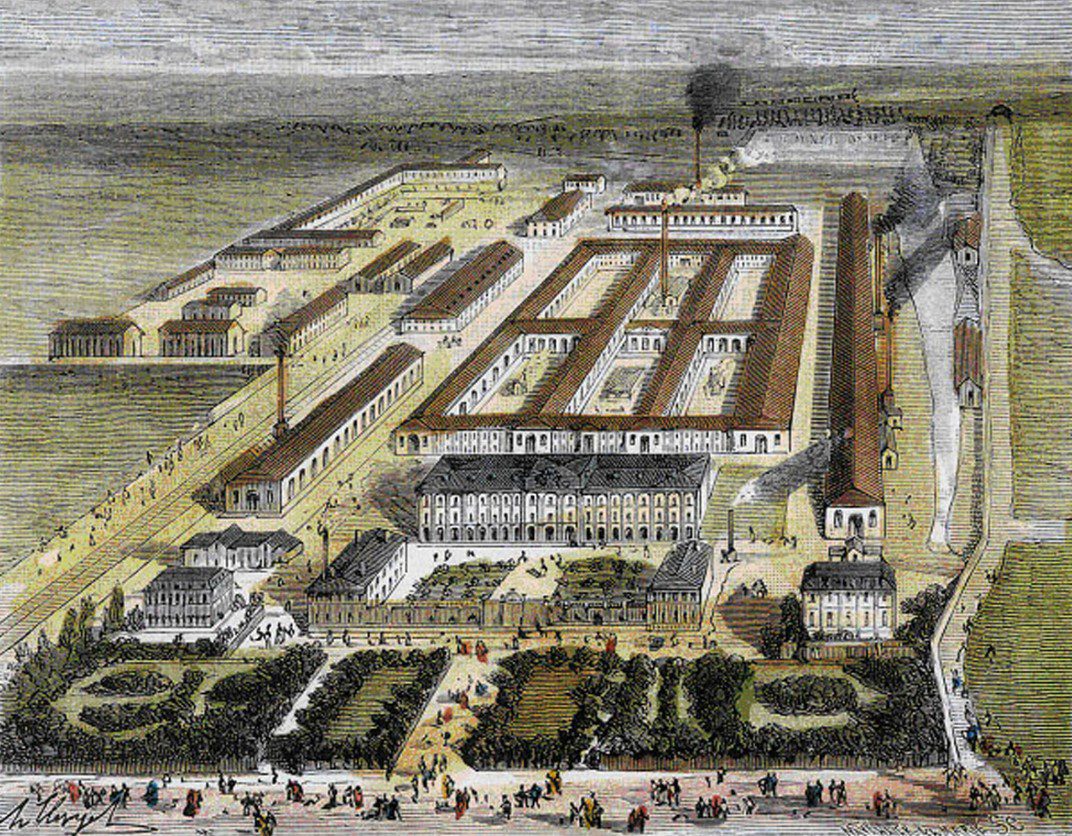

La création de la nouvelle manufacture d’armes de Saint-Étienne (1862-1866)

Par Jean-François Brun, maître de conférences habilité à l’Université de Saint-Étienne.

Pour répondre au besoin en armement de l’armée française, Napoléon III ordonne en 1862, la construction d’un fusil réglementaire à canon rayé se chargeant par la culasse. Intervient parallèlement, en armurerie, le passage de la fabrication manuelle à fabrication mécanique par le biais de machines-outils, que met en œuvre un autodidacte, Frédéric-Guillaume Kreutzberger. Inaugurée en 1866, la manufacture d’armes de Saint-Étienne concrétise ce double progrès, avec la fabrication à une échelle jusque-là inégalée du premier fusil moderne de l’armée française, le Chassepot.

Évolution de la production et interactions des manufactures d’armes de Châtellerault, de Saint-Étienne et de Tulle de 1871 à 1914.

Par Sébastien Delayre, assistant de conservation au Musée de la Légion étrangère, élève de l’École du Louvre en master 2 de recherche en histoire de l’art appliquée aux collections spécialisé en patrimoine et archéologie militaire.

Cette intervention a pour objectif de mettre en avant les relations entre les trois manufactures d’armes françaises durant la période allant de 1871 à 1914. À travers les productions de ces trois établissements, nous tenterons de mieux comprendre leurs interactions, dans un contexte d’industrialisation des procédés, mais également leurs liens et leurs interdépendances avec les établissements de l’artillerie, principalement après 1898. Il s’agira de voir si les manufactures se sont uniformisées totalement ou si elles ont conservé des savoir-faire spécifiques durant cette période.

Mémoires entrecroisées, mémoire complexes des géants de l’armement : Manufactures d’armes de Tulle, Saint-Étienne, Châtellerault (Approche comparée).

Par Pascal Plas, Chaire d’excellence Gestion du conflit et de l’après-conflit à l’Université de Limoges, directeur de l’Institut international de recherches sur la conflictualité (IIRCO).

En matière de conflit et de post conflit, il est des pans entiers de mémoire qui s’estompent alors même que ce dont ils sont porteurs a joué un rôle essentiel dans la ou les guerres anciennes ou contemporaines. Il en est ainsi des manufactures d’armes et par extension des pôles industriels de l’armement en France. Alors même que les sites de fabrication d’armes et de matériels militaires ont été créé il y a plusieurs siècles pour certaines unités et ont donc une histoire technique des produits qui y ont été développé, histoire tourmentée selon leur localisation et leur statut en temps de guerre, etc. On les connait mal cependant, les grands démantèlements ou les évolutions d’adaptation nécessaires des Trente Glorieuses ont conduit à un étiolement de la mémoire et un déficit d’histoire assez similaire à ce qu’on connu de grandes abbayes à la fin du XVIIIe siècle. Cette communication a pour but, dans une optique comparative établie à partir des principaux sites emblématiques de l’armement en France mais pas seulement (regards complémentaires sur ce qui se passe à l’étranger), de comprendre comment et pourquoi des éléments industriels non anodins (liens avec des conflits) ont pu ne pas se transformer en hauts lieux de mémoire ou en hauts lieux d’histoire ou, au mieux ne laisser que des traces partielles dans le paysages mémoriel des guerres et/ou dans celui du patrimoine industriel, ce à des moments où les processus de patrimonialisation et de développement du tourisme de mémoire ont été particulièrement dynamiques.

Zoom sur Châtellerault : l’eau, force motrice de la « Manu »

Par Denis Lemaître, président de la Société des Sciences de Châtellerault, colonel de gendarmerie en retraite.

Initialement produite par des roues hydrauliques en fonte, installées dans des pertuis, la force motrice est progressivement fournie, à partir de 1844, par des turbines (7 en 1866 et 12 en 1889) atteignant alors 467 chevaux (830 chevaux en 1906). De 1886 à 1889, l’essor de la fabrication oblige d’associer aux turbines, des moteurs à vapeur de grande puissance (1 430 chevaux). La vapeur devient prépondérante dans la mise en action des machines-outils et le chauffage des locaux.

L’arrivée des Alsaciens du Klingenthal et leur intégration à Châtellerault

Par Françoise Metzger, membre du groupe de recherche du Centre Châtelleraudais d’Histoire et d’Archives (CCHA).

Avec la collaboration d’Elisabeth Gressier de l’Association pour la sauvegarde du Klingenthal. Les premiers ouvriers en armes alsaciens arrivent à Châtellerault à partir de 1819, contraints par la « délocalisation » de la manufacture du Klingenthal, installée au pieds des Vosges depuis 1730. Ils excellent dans la fabrication des armes blanches, des cuirasses, et leur savoir-faire contribue à l’essor de la production châtelleraudaise. Venus souvent des mêmes villages et des mêmes familles, parfois avec femmes et enfants, ils font souche malgré le dépaysement et s’installent principalement dans le quartier de Châteauneuf, sur la rive gauche de la Vienne.

Des manufactures aux colonies… Les circulations du fusil Lebel à partir du port de Rochefort à la fin du XIXe siècle.

Par Vincent Mariet, doctorant en co-direction Université de La Rochelle/Le Havre Normandie — histoire contemporaine et relations internationales, laboratoire CRHIA-La Rochelle.

À l’aube du XXe siècle, les troupes de marine de la ville-arsenal de Rochefort sont constamment mises en mouvement à travers l’empire voire les empires. Il en résulte ainsi une circulation de l’armement français, des manufactures aux colonies via notamment le port de guerre charentais. Les interactions entre les différentes « manu », la « Pyrotechnie » navale et la « Coloniale » évoluent, corollaires de la constitution d’un réseau logistique militaire en métropole au prisme de la colonisation.

Les deux temps de la reconversion de l’arsenal maritime de Rochefort-sur-Mer.

Par Jean Richer, architecte urbaniste de l’État, architecte des bâtiments de France — Charentes-Maritime.

L’arsenal maritime de Rochefort aura été productif de la fin du XVIIe siècle à 1927. En 1973, il est racheté par la commune, la Corderie royale réhabilitée et sertie d’un vaste jardin paysager. Aujourd’hui l’arsenal de Rochefort se cherche un nouveau souffle avec une mise en tourisme qui interroge. À l’identité historique du site s’ajoute maintenant la patrimonialisation de la reconversion de la fin du XXe siècle alors que les acteurs locaux en recherchent toujours un équilibre économique.

Ce qu’il reste de la manufacture… Les dynamiques mémorielles autour du passé ouvrier de Châtellerault.

Par Marc-Antoine Douchet, ingénieur d’études à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

L’intervention présente les résultats d’une recherche diplômante en sociologie, s’intéressant aux dynamiques mémorielles faisant suite la fermeture de la Manufacture d’Armes de Châtellerault. Les rapports au passé ouvrier ont été évolutifs dans le temps, aussi bien du côté de la société civile que de celui des pouvoirs publics. L’ancienne usine a ainsi pu être perçue comme outil de développement et de tradition locale, symbole de luttes politiques ou encore enjeu de mémoire pour les anciens ouvriers qui y ont travaillé.

Du musée de la « Manu » au projet de Cité de l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle.

Par Karine Lhomme, responsable du pôle Musées de la Ville de Tulle Située à l’Est de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Tulle est aujourd’hui une ville préfecture de 14 325 habitants, implantée dans un site géographique particulier, un fond de vallée très étroit à la confluence de la Corrèze et de ses affluents la Solane et la Céronne. Ce site géographique aux spécificités fortes à conditionné la morphologie de la ville et a aussi permis la naissance et le développement d’activités artisanales et industrielles. Parmi ces activités, la fabrication et les savoir-faire liés à l’armement occupent une place prépondérante. De 1690, date de la fondation de la manufacture d’armes, à 2006, date de cessation des activités du GIAT Industries, plus de trois siècles de fabrications ont permis l’existence d’un patrimoine technique conséquent, rassemblé au sein du musée des Armes. L’héritage de cette histoire est aussi immatériel : la mémoire ouvrière, « l’esprit manu », ont donné une identité forte à la ville. L’intervention envisage la gestion de cet héritage aujourd’hui, portée par deux acteurs principaux que sont la ville et l’association des Amis du Patrimoine de l’Armement (APAT), et l’enjeu actuel, celui de sa valorisation dans le cadre du projet « Cité de l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle ».

Châtellerault et la promotion des turbines hydrauliques dans les manufactures militaires au milieu du XIXe siècle.

Par Gérard Emptoz, professeur honoraire d’histoire des sciences et de technologies de l’Université de Nantes.

La manufacture d’armes de Châtellerault a été la première des grandes usines militaires à être équipée de turbines hydrauliques. Une turbine Fourneyron y est installée en 1844. Puis, après l’arrivée sur le marché de plusieurs machines concurrentes, une seconde turbine d’un autre modèle devait être commandée en 1847 à l’entreprise Fontaine-Baron. Ce sont les essais comparatifs, réalisés à Châtellerault par le Comité de l’Artillerie sur ces machines qui donnèrent lieu, non seulement à la publication d’études scientifiques et techniques, notamment à l’Académie des sciences, mais assurèrent aussi la promotion commerciale des turbines Fontaine.