8 août 117 : mort de l’Empereur Trajan.

Trajan, né sous le nom de Marcus Ulpius Traianus le à Italica (dans ce qui est maintenant l’Andalousie dans l’Espagne moderne, à dix kilomètres de la ville actuelle de Séville) et mort le 8 ou à Selinus, en Cilicie, est empereur romain de fin à . À sa mort, il porte le nom et les surnoms d’Imperator Caesar Divi Nervae Filius Nerva Traianus Optimus Augustus Germanicus Dacicus Parthicus.

Il est le premier empereur romain issu d’une famille établie dans une province d’Hispanie, dans une ville fondée en 206 av. J.-C. par des colonisateurs italiens en Hispania Bétique. Il est resté dans l’historiographie comme le « meilleur des empereurs romains » (optimus princeps). Après le règne de Domitien et la fin de la dynastie des Flaviens, le court règne de Nerva et surtout celui de Trajan marquent le fondement de la dynastie dite des « Antonins ».

Il est le premier empereur romain issu d’une famille établie dans une province d’Hispanie, dans une ville fondée en 206 av. J.-C. par des colonisateurs italiens en Hispania Bétique. Il est resté dans l’historiographie comme le « meilleur des empereurs romains » (optimus princeps). Après le règne de Domitien et la fin de la dynastie des Flaviens, le court règne de Nerva et surtout celui de Trajan marquent le fondement de la dynastie dite des « Antonins ».

Trajan prend de l’importance sous le règne de l’empereur Domitien, dont les dernières années sont marquées par les persécutions et les exécutions de sénateurs romains. En , après l’assassinat de Domitien, empereur sans enfant, par des membres de sa cour, Nerva, un ancien consul, monte sur le trône, mais se révèle impopulaire auprès de l’armée. Après une brève et tumultueuse année au pouvoir, une révolte des membres de la garde prétorienne affaiblit son pouvoir et le contraint à répliquer en adoptant le populaire général Trajan comme son héritier et successeur. Nerva, âgé et sans enfant, décède fin et son fils adoptif lui succède sans incident.

On considère généralement que c’est sous son règne que l’Empire romain connaît sa plus grande extension avec les conquêtes éphémères de l’Arménie et de la Mésopotamie, et celle plus pérenne de la Dacie ainsi qu’avec l’annexion du royaume nabatéen de Pétra qui donne naissance à la province d’Arabie Pétrée. Sa conquête de la Dacie enrichit considérablement l’Empire, la nouvelle province possédant plusieurs mines de métaux de grande valeur. En revanche, sa conquête des territoires parthes reste inachevée et fragile à la suite d’une grande révolte judéo-parthe. Il laisse à sa mort une situation économique globale peu florissante ; la partie orientale de l’Empire en particulier est exsangue.

En parallèle de cette politique expansionniste, Trajan mène de grands travaux de construction et engage une politique de mesures sociales d’une ampleur inédite. Il est surtout connu pour son vaste programme de construction publique qui a remodelé la ville de Rome et laissé plusieurs monuments durables tels que les thermes, le forum et les marchés de Trajan, ainsi que la colonne Trajane. Il renforce aussi le rôle prépondérant de l’Italie dans l’Empire et poursuit la romanisation des provinces.

En parallèle de cette politique expansionniste, Trajan mène de grands travaux de construction et engage une politique de mesures sociales d’une ampleur inédite. Il est surtout connu pour son vaste programme de construction publique qui a remodelé la ville de Rome et laissé plusieurs monuments durables tels que les thermes, le forum et les marchés de Trajan, ainsi que la colonne Trajane. Il renforce aussi le rôle prépondérant de l’Italie dans l’Empire et poursuit la romanisation des provinces.

Trajan est divinisé par le Sénat et ses cendres sont inhumées au pied de la colonne Trajane. Son fils adoptif et petit-neveu Hadrien lui succède, malgré quelques troubles lors de la passation de pouvoir. Hadrien ne poursuit pas la politique expansionniste de Trajan, renonce à tous les territoires nouvellement conquis sur les Parthes et réoriente la politique intérieure en mettant les provinces au premier plan.

8 août 117 : Hadrien devient Empereur de Rome, succédant à Trajan.

Publius Aelius Hadrianus dit Hadrien (Imperator Cæsar Traianus Hadrianus Augustus, en latin), né le à Italica (près de Séville) et mort le à Baïes, est un empereur romain de la dynastie des Antonins. Il succède à Trajan en 117 et règne jusqu’à sa mort en 138.

Empereur lettré, poète et philosophe, il rompt avec la politique expansionniste de son prédécesseur, s’attachant à pacifier et à structurer administrativement l’Empire romain tout en consolidant des frontières parfois poreuses. En 122, il fait ainsi bâtir une muraille à son nom pour marquer la limite du nord de la Bretagne romaine.

Empereur lettré, poète et philosophe, il rompt avec la politique expansionniste de son prédécesseur, s’attachant à pacifier et à structurer administrativement l’Empire romain tout en consolidant des frontières parfois poreuses. En 122, il fait ainsi bâtir une muraille à son nom pour marquer la limite du nord de la Bretagne romaine.

Hadrien s’est appliqué à poursuivre ses idéaux impériaux et ses intérêts personnels. Au cours de son règne, il visite quasiment toutes les provinces de l’Empire, encourageant le développement de la culture et subventionnant personnellement plusieurs projets. À Rome, il fait entièrement reconstruire le Panthéon et bâtit le temple de Vénus et de Rome. Fervent admirateur de la Grèce et cherchant à faire d’Athènes la capitale culturelle de l’Empire, il y ordonne la construction de nombreux temples opulents. Sa relation avec le jeune Antinoüs et la mort prématurée de celui-ci conduit Hadrien à fonder Antinoupolis, une ville en son hommage sur les rives du Nil.

Les dernières années d’Hadrien sont marquées par la maladie. Il vit la révolte de Bar Kokhba comme l’échec de son idéal panhellénique, et fait exécuter plusieurs sénateurs pour leurs prétendus complots, ce qui provoque une baisse de sa popularité. Ne parvenant pas à avoir d’enfant avec son épouse Sabine, il adopte Antonin le Pieux en 138 et le nomme héritier de l’Empire. Hadrien meurt la même année à Baïes, Antonin le faisant postérieurement diviniser malgré l’opposition du Sénat.

Les sources antiques le décrivent comme énigmatique et contradictoire, capable à la fois d’une grande générosité personnelle et d’une extrême cruauté, poussé par une curiosité insatiable ainsi que par une ambition sans limites. Edward Gibbon l’inclut parmi les « cinq bons empereurs », le qualifiant de « dictateur bienveillant ».

8 août 1220 : bataille de Lihula.

La bataille de Lihula (ou bataille de Leal) a vu s’affronter les Suédois et les Estoniens pour le contrôle du château de Lihula en 1220. La date exacte de la bataille demeure incertaine mais certains historiens avancent le jour du 8 août. L’évènement est narré dans la chronique de Henri le Letton (Heinrici Cronicon Lyvoniae) ainsi que dans la Chronique rimée de Livonie.

Au printemps 1220, la suprématie de l’évêque de Riga et du roi du Danemark était reconnue dans tout le continent estonien. Bien que dans l’accord signé précédemment, l’évêque Albert ait promis de céder ses territoires estoniens au roi Valdemar II, en réalité les habitants de Riga ont tenté d’éviter la perte de leurs territoires en ne donnant que Reval aux Danois, qui était aussi le seul domaine que ce dernier contrôlait réellement. Le baptême du peuple, qui s’était fait jusqu’à présent à petite échelle, étant considéré comme un acte de confirmation du pouvoir, le conflit entre Riga et le Danemark a pris la forme d’un baptême de victoire, où les prêtres de chaque côté ont commencé à la hâte à baptiser autant de personnes que possible des territoires contestés.

Les troupes suédoises, initialement menées par le roi Jean avaient envahi plus tôt cette année là la côte occidentale de l’Estonie, région non encore conquise par l’Ordre Teutonique. L’armée suédoise avait pris la forteresse de Lihula et installé une petite garnison. Le jarl suédois Karl Bengtsson et l’évêque Karl Magnusson demeuraient également à Lihula.

Le jour de la bataille, une armée d’Œseliens et de Rotaliens encercla le château à l’aube. Le château fut incendié au cours de la bataille qui s’ensuivit. Les troupes suédoises tentèrent de s’échapper mais furent massacrées à l’exception de quelques soldats qui parvinrent à rejoindre Tallinn. Plus de 500 morts, incluant Karl Bengtsson et Karl Magnusson, sont à déplorer côté suédois. Cette bataille met fin à la présence suédoise en Estonie.

La tentative éphémère des suédois de prendre pied en Estonie était motivée par l’avancée rapide de l’Ordre Teutonique et des colons germaniques lors des croisades baltes. Cette défaite découragea l’expansion balte de la Suède pendant près de trois siècles, laissant la région aux mains de l’Ordre Teutonique et du Danemark. Une des conséquences de la bataille fut aussi de recentrer l’attention de la Suède sur la Finlande et les guerres novgorodo-suédoises.

8 août 1381 : traité de Turin.

La paix de Turin est conclue le , sous la médiation d’Amédée VI de Savoie, entre les républiques maritimes de Venise et de Gênes, mettant fin à la guerre de Chioggia (1376-1381) au cours de laquelle Venise, alliée à royaume de Chypre et à Milan, échappe de justesse à la capture par les forces de Gênes, du royaume de Hongrie, de l’archiduché d’Autriche, de Padoue et du patriarcat d’Aquilée. Venise surmonte cette crise, forçant la reddition de la flotte génoise à Chioggia, combattant une seconde flotte génoise jusqu’à l’arrêt dans la mer Adriatique, et retournant l’Autriche contre Padoue, forçant ainsi son adversaire terrestre le plus menaçant à battre en retraite. Cependant, la guerre est extrêmement coûteuse pour Venise qui ne peut assurer la paix qu’en faisant des concessions majeures à ses adversaires.

Grâce à la médiation du comte de Savoie Amédée VI, les deux parties concluent la paix à Turin le 8 août 1381. La paix de Turin consiste en quatre traités distincts avec les différents opposants de Venise. La pomme de discorde originale de cette la guerre est l’acquisition vénitienne de l’île de Ténédos située stratégiquement près des Dardanelles, qui menace l’accès des Génois à la mer Noire. En vertu du traité entre Venise et Gênes, les Vénitiens sont obligés de remettre l’île à Amédée VI, dont les agents démoliront les fortifications de l’île et évacueront sa population, empêchant son utilisation comme base navale à l’avenir. Venise accepte également d’abandonner ses alliés Pierre II (roi de Chypre) et l’empereur byzantin Jean V Paléologue, tous deux toujours en guerre avec Gênes, et de maintenir un embargo contre Jean V jusqu’à ce qu’il accepte un règlement stipulé avec son fils Andronic IV Paléologue, l’allié de Gênes. Les marchands vénitiens se voient interdire pendant deux ans d’utiliser le port de Tanai, leur poste de traite habituel sur la mer Noire, les obligeant de fait à utiliser les ports génois de Crimée à la place, au profit des Génois. Par le traité entre Venise et la Hongrie, il est convenu que Venise paiera un tribut annuel de 7 000 ducats à la couronne de Hongrie, que les Hongrois de leur côté ne navigueront sur aucun fleuve qui se jetterait dans l’Adriatique entre le cap Palmentaria et Rimini, et que les marchands dalmates ne doivent pas acheter à Venise des marchandises d’une valeur supérieure à 35 000 ducats. Venise réitère également sa reconnaissance de la possession hongroise de la Dalmatie. Elle perd presque tout son territoire sur le continent italien, cédant Conegliano et Trévise à l’Autriche. Trieste doit être libre, mais doit payer un tribut annuel au doge. Venise convient avec Padoue d’une restitution mutuelle des conquêtes. Milan n’est pas inclus dans le traité de paix.

Venise, victorieuse, doit cependant abandonner la Dalmatie aux Hongrois et Trévise aux Habsbourg. En contrepartie de livraison de sel par les ports dalmates, Venise s’engage à verser annuellement 7 000 pièces d’or au roi de Hongrie. Elle perd presque toutes ses possessions de terre ferme.

L’île de Ténédos, cause du conflit, est abandonnée pour deux ans au duc de Savoie, avec un subside de 5 000 florins d’or par an, payable par chacune des deux républiques ; au bout de ce terme, les fortifications du château doivent être rasées, et on doit décider à qui l’île appartiendrait. Les deux nations sont exclues du commerce de Tana et de Trébizonde. Cette paix n’est pas désavantageuse aux Génois qui conservent Famagouste ; mais leur marine est détruite et leur commerce souffre un grand échec.

Les termes de la paix au profit de Gênes s’avèrent durables. Dans les années 1390 et 1400, la menace ottomane conduit à des propositions de renforcement des fortifications de Ténédos comme base contre la navigation des Turcs ottomans autour des Dardanelles. Cependant, Gênes refuse d’accepter sa réoccupation par Venise, tandis que celle-ci rejette toute proposition d’administration conjointe par les deux villes ou d’occupation par un tiers tel que la Papauté, l’Empire byzantin ou l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem. En conséquence, l’île reste vacante jusqu’à ce que toute la région passe sous contrôle ottoman. Gênes peut poursuivre son commerce dans la mer Noire sans entrave et y reste la puissance commerciale dominante jusqu’à la chute de Constantinople en 1453. Les Vénitiens abandonnent largement le commerce avec Chypre, et l’hégémonie des Génois sur l’île se poursuit jusqu’à leur défaite et leur expulsion par le roi de Chypre en 1464.

Les accords avec les autres puissances sont moins durables. Cette paix et ses suites marquent un point bas dans l’histoire médiévale de Venise, mais les problèmes de ses voisins permettent à la république de se redresser rapidement et durablement, ce qui conduit au renversement progressif de la colonie établie à Turin. Le seigneur de Padoue acquiert Trévise de l’Autriche en 1382, mais moins d’une décennie plus tard, Venise peut la récupérer, Padoue étant fortement attaquée par Milan. La Hongrie continue à recevoir le tribut de Venise jusqu’en 1397, date à laquelle, à la suite de la défaite hongroise lors de la bataille de Nicopolis, le roi transfère son droit de le recevoir au duc de Bourgogne, qui ne peut pas contraindre Venise à continuer les paiements ; il est formellement répudié en 1424. La Dalmatie reste aux mains des Hongrois jusqu’à ce que la guerre civile offre à Venise l’occasion de lancer une nouvelle conquête de la région, à partir de 1409.

8 août 1549 : le roi de France Henri II déclare la guerre à l’Angleterre.

Boulogne est aux mains des Anglais depuis 1544. Le traité d’Ardres (1546), qui aurait dû rendre la ville à la France, n’est respecté ni d’un côté ni de l’autre. Le roi de France doit toujours une grosse somme d’argent aux Anglais. Ceux-ci gardent Boulogne en caution, se livrent à d’importants travaux de fortification non autorisés par le traité, et attaquent les bateaux français.

Le conflit est également lié aux prétentions de l’Angleterre sur l’Écosse. Le 1er, le traité de Greenwich signé entre ces deux royaumes prévoit leur union, ainsi que le mariage de la reine d’Écosse Marie Stuart, sept mois, et d’Édouard, cinq ans, fils d’Henri VIII d’Angleterre. Le 11 décembre, le Parlement écossais rejette le traité de Greenwich et, le 15 décembre 1543, un traité renouvelant l’Auld Alliance est conclu entre l’Écosse et la France. Henri VIII déclenche alors en 1544, le Rough Wooing, série de sanglantes incursions sporadiques en Écosse, qui violent elles aussi le traité d’Ardres. Les Français interviennent en juin 1547. Mais, le 10 septembre, l’armée écossaise est anéantie par les Anglais à Pinkie Cleugh.

En juin 1548, une armée française de 6 000 hommes débarque en Écosse, à Dunbar. Le 7 juillet, dans l’abbaye de Haddington, des parlementaires écossais signent avec les Français un traité qui promet la main de Marie Stuart au dauphin de France — le futur François II —, et qui place l’Écosse sous la protection du roi de France. Le 7 août, la reine Marie, âgée de cinq ans et demi, embarque pour la France, où elle va rester treize ans.

Au début de l’été 1549, Henri II attaque les bases anglaises de Jersey et de Guernesey. Le 8 août, il déclare la guerre à l’Angleterre. Le 26, Ambleteuse, poste avancé anglais, est pris, ainsi que le fort de Blackness, au cap Gris-Nez. Le 29, Hardinghen tombe ; le 1er septembre, le fort du mont Lambert ; et, le 2, Wimille. Les Anglais tentent de négocier, mais Henri II refuse. En prévision de l’attente que va imposer la mauvaise saison, un strict blocus de Boulogne est organisé, sur mer et sur terre.

En Écosse, les Français prennent aux Anglais la forteresse de Haddington (19 septembre). Peu après, le lord-protecteur Somerset tombe en défaveur (11 octobre). Ces difficultés incitent encore Édouard VI à tenter de négocier, par deux fois. Henri II refuse toujours : il veut régler à la fois le problème de Boulogne et celui de l’Écosse. Ce n’est que le qu’il accepte d’engager les pourparlers.

D’âpres négociations s’engagent au fort d’Outreau le 24 février. Les Anglais acceptent de quitter Boulogne et les places qu’ils ont conquises en Écosse. Henri II leur propose 300 000 écus en dédommagement. Et, pour que la paix soit durable, il offre sa fille Élisabeth en mariage au jeune roi d’Angleterre. Mais les Anglais réclament plus d’argent, et tiennent à emporter l’artillerie qu’ils ont dans Boulogne.

Le 6 mars, on se met d’accord sur 400 000 écus, qu’Henri II versera en deux fois : la première moitié le jour du départ des Anglais, la seconde le 15 août.

Le 24 mars, la paix est conclue. Les Anglais doivent évacuer Boulogne dans les six semaines, abandonnant artillerie et munitions aux Français. L’Écosse est comprise dans le traité, ce qui est une reconnaissance tacite de la présence française dans ce pays, et de l’abandon des prétentions d’Édouard à la main de Marie Stuart. Le traité est ratifié à Édimbourg le 18 avril par le régent d’Écosse, le comte d’Arran.

Le 25 avril, le gouverneur anglais remet les clefs de Boulogne aux Français. Le 8 mai, Henri II ratifie la paix. Le 15, il arrive à Boulogne.

En 1558, les Français reprennent Calais, dernière possession anglaise sur leur terre. La même année, le dauphin François épouse Marie Stuart. En 1559, il devient roi de France sous le nom de François II et sa femme, déjà reine régnante d’Écosse devient reine consort de France.

Le , le traité d’Édimbourg met fin à l’Auld Alliance. François II meurt prématurément en décembre. Marie quitte définitivement la France en 1561 pour l’Écosse, à l’âge de 19 ans, sans descendance.

8 août 1570 : Paix de Saint-Germain.

Après une troisième guerre entre catholiques et protestants de 1568 à 1570, qui voit la défaite des protestants à Jarnac, l’assassinat de leur chef, le prince de Condé, en 1569 et la nomination d’Henri de Navarre (futur Henri IV) comme chef des protestants, la paix de Saint-Germain, signée entre le roi Charles IX et l’amiral Gaspard de Coligny accorde aux protestants une liberté limitée de pratiquer leur culte dans les lieux où ils le pratiquaient auparavant ainsi que dans les faubourgs de 24 villes (2 par gouvernement). Il octroie aux protestants quatre places fortes de sûreté : La Rochelle, Cognac, Montauban et La Charité, pour deux années. À l’issue de ces deux années, elles doivent être rendues et le culte de la religion réformée continue d’y être autorisé. Le culte est par ailleurs interdit à Paris. L’édit appelle à la tolérance en indiquant qu’aucune différence ne peut être faite pour cause de religion.

De plus, les protestants sont admis aux fonctions publiques et Catherine de Médicis, mère de Charles IX, donne en mariage sa fille Marguerite de Valois à Henri de Navarre. Le traité de paix est signé le au château royal de Saint-Germain-en-Laye et enregistré au Parlement le . Ce traité servira de modèle pour tous les traités suivants jusqu’à l’édit de Nantes. Moins contraignant que les précédents, il est rapidement enregistré par le Parlement. Dans l’esprit du Parlement comme du jeune roi, le souci de l’ordre public prime sur celui de la réunion religieuse : « je penseray avoir beaucoup faict de réduire par ce moyen mesd. subjectz à l’obéissance qu’ils me doibvent ; qui est ung commencement pour après peu à peu les ramener, comme mes aultres subjectz, à la religion catholicque ».

Les tensions restent vives, comme l’attestent des incidents survenus à Orange, à Rouen ou à Paris, en 1571. La paix est de courte durée puisque deux années plus tard a lieu le massacre de la Saint-Barthélemy qui y met un terme. La paix de Saint-Germain fut qualifiée de « boiteuse et mal assise », par allusion aux deux négociateurs qui représentaient la Cour : Gontaut-Biron, boiteux, et Henri de Mesmes, seigneur de Malassise.

8 août 1588 : bataille navale de Gravelines.

La bataille de Gravelines du oppose une flotte anglaise à l’Invincible Armada espagnole au cours de la guerre anglo-espagnole (1585-1604). Le nom de la bataille est celui d’une localité située à quelques kilomètres à l’est de Calais, ville devant laquelle la flotte espagnole a jeté l’ancre le 7 août 1588 afin d’embarquer des troupes de l’armée des Pays-Bas espagnols. Elle se conclut par la victoire de l’Angleterre, même si aucun navire espagnol n’a été coulé, l’Invincible Armada se trouvant à la fin de la journée dans l’impossibilité de mener à bien son projet d’invasion de l’Angleterre.

***

La guerre anglo-espagnole qui a commencé en 1585 est liée au conflit qui depuis 1568 oppose aux Pays-Bas les insurgés néerlandais dirigés par Guillaume d’Orange, soutenu de façon plus ou moins marquée par l’Angleterre d’Élisabeth, et les gouverneurs généraux successifs représentant Philippe II, roi d’Espagne et souverain des Pays-Bas.

La guerre anglo-espagnole qui a commencé en 1585 est liée au conflit qui depuis 1568 oppose aux Pays-Bas les insurgés néerlandais dirigés par Guillaume d’Orange, soutenu de façon plus ou moins marquée par l’Angleterre d’Élisabeth, et les gouverneurs généraux successifs représentant Philippe II, roi d’Espagne et souverain des Pays-Bas.

En 1581, les insurgés ont proclamé la déchéance de Philippe II aux Pays-Bas, marquant la naissance des Provinces-Unies. Le gouverneur général Alexandre Farnèse, bien implanté dans le sud des Pays-Bas, réussit en 1585 à reprendre Anvers.

C’est pendant le siège d’Anvers que l’Angleterre conclut avec les Provinces-Unies le traité de Sans-Pareil (10 août 1585), entrant directement en guerre contre l’Espagne.

En 1588, Philippe II décide une grande expédition navale contre l’Angleterre, incluant un débarquement. Il réunit à Lisbonne une flotte immense, l’Invincible Armada. Le commandement en est attribué à Álvaro de Bazán, marquis de Santa Cruz, vainqueur de la flotte française lors de la bataille des Açores, mais il meurt le 9 février 1588. Philippe désigne alors Alonso Pérez de Guzmán, duc de Medina Sidonia, qui n’est pas un marin, alors qu’il va devoir affronter les meilleurs navigateurs anglais : Charles Howard, comte de Nottingham, John Hawkins, Francis Drake et Martin Frobisher.

En mai 1588, les 127 navires de la flotte quittent Lisbonne en direction de la mer du Nord avec 30 000 hommes, dont 18 000 soldats. L’Armada doit d’abord se rendre aux Pays-Bas pour embarquer un gros contingent de soldats d’élite du tercio de l’armée d’Alexandre Farnèse, puis se diriger vers l’Angleterre.

Quelques escarmouches ont lieu dans la Manche avec la flotte anglaise, mais elles ne sont pas décisives et démontrent la supériorité des navires espagnols. Le refus d’engager le combat par les Anglais témoigne surtout de la peur qu’engendrent les navires de guerre de la première puissance mondiale de l’époque.[réf. nécessaire]

Durant le trajet dans la Manche, Alonso Pérez de Guzmán envoie cinq messagers pour prévenir Alexandre Farnèse de l’imminence de son arrivée, afin qu’il se prépare à embarquer les 30 000 soldats prévus, sans recevoir de réponse.

L’Invincible Armada arrive le 7 août devant Calais et jette l’ancre afin d’attendre le contingent de Farnèse ; Calais ne dispose pas de défense côtière naturelle, les navires espagnols sont dans une situation assez précaire ; ils sont attachés les uns aux autres afin d’éviter une dispersion inopinée.

Mais les troupes de Farnèse ne se présentent pas. Il est aujourd’hui prouvé que les messages sont bien arrivés à leur destinataire, mais que celui-ci a décidé de ne rien faire, sans doute parce qu’il ne croit pas à l’invasion de l’Angleterre et aussi qu’il n’a pas confiance en Alonso Pérez.

Dans la nuit du 7 au 8 août, les Anglais lancent l’offensive : ils sacrifient huit de leurs meilleurs navires qu’ils transforment en brûlots afin de les projeter sur les navires espagnols. Il s’ensuit une certaine confusion, chaque vaisseau espagnol essayant de rompre ses attaches pour éviter d’être incendié.

Lorsque le jour se lève, la flotte espagnole est éparpillée mais Alonso Pérez de Guzmán réussit à la rassembler au large de Gravelines, 10 km à l’est de Calais.

Pendant toute la journée, les Espagnols tentent de contraindre les Anglais à la bataille, mais à chaque fois que les navires espagnols tentent des manœuvres d’abordage, les Anglais les esquivent. Cet épisode ne provoque aucune perte du côté espagnol, alors que huit navires ont été perdus du côté anglais, mais, à la fin de la journée, la flotte espagnole est entraînée vers la mer du Nord en raison des vents et des courants du pas de Calais. Le commandement décide d’ajourner l’opération de débarquement.

8 août 1868 : le sapeur-pompier de Paris François Thibault sauve plusieurs personnes lors d’un incendie rue Saint-Antoine.

François Thibault, également connu sous le nom de « caporal Thibault », est un sapeur-pompier de Paris né le à Châtillon-sur-Cher et mort le à Saint-Mandé.

Il est affecté pendant trois années au 96e régiment d’infanterie.

Il entre au bataillon le 1er mai 1859, en tant que sapeur de deuxième classe. Lors de l’incendie des établissements de produits chimiques Dubosc & Cie, le 27 septembre 1865, il reçoit la médaille militaire pour avoir à trois reprises risqué sa vie en sauvant des objets de valeur.

Il entre au bataillon le 1er mai 1859, en tant que sapeur de deuxième classe. Lors de l’incendie des établissements de produits chimiques Dubosc & Cie, le 27 septembre 1865, il reçoit la médaille militaire pour avoir à trois reprises risqué sa vie en sauvant des objets de valeur.

D’autre part, il est victime d’une vilaine morsure à la main gauche en sauvant un chien, apeuré, réfugié sur un toit le Craignant que l’animal ne soit enragé, il fut cautérisé immédiatement, ce qui lui laissa une large cicatrice apparente. Et c’est avec cette main blessée, enveloppée dans un linge, qu’il va écrire une page de l’histoire du corps des sapeurs-pompiers de Paris.

C’est au n° 124 de la rue Saint-Antoine, en plein cœur de Paris, qu’une boutique portant l’enseigne « La truie qui file » prend feu. Aussitôt, les pompiers les plus proches, de la caserne Sévigné, sont alertés. Les pompes à bras sont mises en place. Certains locataires ont réussi à s’échapper. Cependant, le brasier a pris au piège de nombreux habitants en rendant l’escalier impraticable. De nombreuses victimes se manifestent aux fenêtres.

Le seul moyen d’accéder aux étages c’est avec un outil propre aux pompiers de Paris : l’échelle à crochets. C’est alors que le caporal Thibault s’élance avec courage sur son échelle et réalise dix sauvetages. Le dernier étant le plus difficile et le plus dangereux, celui de la dame Folias au cinquième étage. Il n’hésite pas une seconde et par une succession d’habiles mouvements de gymnastique, il parvient à la sauver.

L’empereur Napoléon III le décore en personne. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le . Il devient par la suite extrêmement populaire et suscite l’admiration. Il est depuis un modèle, et ses actes sont enseignés aux jeunes recrues de la brigade.

Il quitte le régiment en 1869, et il obtient le poste d’adjudant des gardiens de la Banque de France.

8 août 1885 : naissance du pilote et as Jean Navarre, la « sentinelle de Verdun ».

Jean Navarre et son frère jumeau Pierre Navarre (1895-1916) naissent dans une famille de onze enfants, ils sont les premiers enfants d’André Navarre (1868-1942), ingénieur, industriel papetier et de Jeanne de Coëscon (1875-1949), musicienne.

navarre Très indiscipliné dans sa jeunesse, systématiquement renvoyé des collèges qu’il fréquenta, tout comme son frère Pierre Navarre, il fut confié en 1910 à un précepteur, l’abbé Barges, puis envoyé dans une pension anglaise, et de nouveau confié à l’abbé après sa fugue d’Angleterre. Lassé de ses écarts de conduite, son père le fit entrer en usine où il ne resta pas. Il fréquenta ensuite une école de mécanique d’où il fut renvoyé, puis en 1913 une école technique. Il nourrissait alors le projet d’entrer à l’École supérieure d’aéronautique, s’étant pris avec son frère jumeau d’une passion pour l’aviation naissante.

Très indiscipliné dans sa jeunesse, systématiquement renvoyé des collèges qu’il fréquenta, tout comme son frère Pierre Navarre, il fut confié en 1910 à un précepteur, l’abbé Barges, puis envoyé dans une pension anglaise, et de nouveau confié à l’abbé après sa fugue d’Angleterre. Lassé de ses écarts de conduite, son père le fit entrer en usine où il ne resta pas. Il fréquenta ensuite une école de mécanique d’où il fut renvoyé, puis en 1913 une école technique. Il nourrissait alors le projet d’entrer à l’École supérieure d’aéronautique, s’étant pris avec son frère jumeau d’une passion pour l’aviation naissante.

En , il entre à l’école aéronautique des frères Caudron, constructeurs d’avions, deux mois avant que la guerre n’éclate. Sous couvert de mensonges sur son âge et ses capacités de voler, il réussit alors à se faire incorporer dans l’armée, sur la base de Saint-Cyr-l’École pour y devenir pilote. Il ne possède en effet aucun brevet civil, pourtant obligatoire pour être recruté. Son apprentissage achevé à Lyon-Bron, il est affecté dans une escadrille équipée de Farman MF.7 (dit « cage à poule »), s’en fait renvoyer pour indiscipline et se retrouve à Villacoublay pour y apprendre le pilotage sur Morane-Saulnier Type L (dit « parasol »).

En 1915, il rejoint à Muizon, près de Reims, la première escadrille de chasse voulue par le commandant de Rose, la M.S.12 qui est commandée par le lieutenant de Bernis (Ve Armée). À bord d’un Morane-Saulnier « Parasol », avion biplace, il sillonne le ciel avec ses camarades Pelletier-Doisy (pilote), Robert (observateur) et Chambe (observateur) notamment. Le 1er 1915, avec son équipier, le sous-lieutenant Robert, il connaît son premier succès, contraignant un avion allemand à se poser dans les lignes françaises. C’est la troisième victoire aérienne française, le jour même de la première victoire de Roland-Garros (2e victoire aérienne française) qui expérimente alors dans son monoplace le tir à travers l’hélice. Il est nommé sergent et reçoit la médaille militaire. Au cours du même mois, il remportera 6 victoires, dont 2 seulement seront homologuées. L’escadrille sera équipée de quelques Morane-Saulnier Type N, les premiers avions de chasse spécifiques ; puis en juin, après avoir accompli trois missions spéciales derrière les lignes ennemies, il est fait chevalier de la Légion d’honneur. Par la suite, l’escadrille est équipée surtout de Nieuport 11 « Bébé ». L’escadrille prend alors le nom de N. 12.

Au printemps de 1916, après avoir rejoint l’escadrille de chasse N 67 équipée de Nieuport 11, Jean Navarre participe à la grande bataille de Verdun, s’attaquant aux avions allemands quel qu’en soit le nombre, oubliant très souvent de demander l’autorisation de décoller. On le surnomme alors : « Navarre, la sentinelle de Verdun ». Le 1er , il est nommé sous-lieutenant et entre dans le club des as (pilotes comptant plus de 5 victoires homologuées). Une de ses techniques consiste à attaquer les roues en l’air en profitant de la surprise de l’ennemi pour le mitrailler. Lorsqu’il ne vole pas, Jean Navarre adore faire la fête, boit plus que de raison et commet de nombreuses frasques (dont un atterrissage sur le toit d’un immeuble en 1916). Aussi se retrouve-t-il fréquemment, mais très temporairement, aux arrêts ou en prison. De fait l’homme ne craint personne, ni les Allemands, ni sa hiérarchie. En , il est le premier pilote français à compter 10 victoires homologuées, victoires pour lesquelles il y a plusieurs témoins ou lorsque l’avion ennemi est retombé dans les lignes françaises. Ce seront ses derniers combats car en juin il est très grièvement blessé dans un duel au-dessus des Ardennes, réussissant toutefois à poser son avion à Sainte-Menehould.

Il compte alors 12 victoires homologuées mais en réalité il en a obtenu plus du double. Quelques mois plus tard, le , il est de nouveau très affecté par la mort au combat de son frère jumeau dans l’escadrille N 69, Pierre Navarre, qui l’avait suivi dans l’Aviation. Buvant beaucoup, nerveusement très éprouvé, il reprend son entraînement en 1917, mais commet l’irréparable dans la nuit du 10 au , lors d’une permission à Paris, en fonçant sur plusieurs agents de police avec son automobile. Il blesse l’un d’eux avant de s’enfuir dans la nuit. Arrêté par la gendarmerie à son escadrille, il est incarcéré et jugé mais les médecins militaires le déclarent irresponsable de ses actes, reconnaissant ce que les psychiatres modernes qualifieraient de syndrome de stress post-traumatique. En maison de repos durant tout le restant de la guerre, Navarre ne retournera jamais au front.

La guerre est terminée et Jean Navarre a reçu la Légion d’honneur, la médaille militaire, la croix de guerre 1914-1918 et 6 citations à l’ordre de l’armée. Mais il se refuse à quitter l’Aviation et nourrit plusieurs projets, tous plus fous les uns que les autres : traversée de l’Atlantique comme le réalisera plus tard Charles Nungesser, passage sous l’Arc de triomphe, mais qui n’auront pas le temps de voir le jour. Engagé comme chef pilote chez Morane-Saulnier, il se livre à des vols de démonstration pour la clientèle sur le terrain de Villacoublay, mais il est aussi un pilote d’acrobatie dont on vient de loin admirer les exhibitions.

Le , lors d’une descente en vol plané, son avion heurta le mur d’une ferme proche de l’aérodrome. Jean Navarre fut tué. Il n’avait pas encore vingt-quatre ans. Il projetait de réaliser un coup d’éclat à l’occasion du défilé de la Victoire du .

Il fait partie de ces pilotes qui durant la Grande Guerre tirèrent des « fusées-torpilles » Le Prieur (ancêtres des roquettes sur avions) pour détruire les Drachen et les Zeppelin.

8 août 1911 : naissance de Philippe de Scitivaux, Compagnon de la Libération.

Fils d’un officier de cavalerie tué pendant la Première Guerre mondiale, Philippe de Scitivaux naît à Rosnay dans l’Indre le , un an après son frère Xavier de Scitivaux. Il effectue des études au collège jésuite de Poitiers et au collège Stanislas de Paris puis entre à l’École navale en 1931. Affecté successivement sur le croiseur Tourville, le cuirassé Bretagne et le sous-marin Junon, il se spécialise ensuite dans l’aéronavale et obtient un brevet de pilote en 1937.

Avec le grade d’enseigne de 1re classe, il débute la guerre en combattant dans les airs pendant la bataille de France. Il remporte une victoire aérienne mais est blessé le . Soigné à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer et refusant de tomber entre les mains des allemands qui s’apprêtent à s’emparer de la ville, il embarque le sur un remorqueur belge qui le débarque à Hastings. De retour en France peu de temps après, il reprend le combat mais se trouve à nouveau confronté à l’avancée de la Wehrmacht. Parvenant jusqu’à Bayonne, il embarque sur un chalutier se dirigeant vers Casablanca mais le détourne vers Gibraltar.

Avec le grade d’enseigne de 1re classe, il débute la guerre en combattant dans les airs pendant la bataille de France. Il remporte une victoire aérienne mais est blessé le . Soigné à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer et refusant de tomber entre les mains des allemands qui s’apprêtent à s’emparer de la ville, il embarque le sur un remorqueur belge qui le débarque à Hastings. De retour en France peu de temps après, il reprend le combat mais se trouve à nouveau confronté à l’avancée de la Wehrmacht. Parvenant jusqu’à Bayonne, il embarque sur un chalutier se dirigeant vers Casablanca mais le détourne vers Gibraltar.

Philippe de Scitivaux arrive à Londres en et s’engage aussitôt dans les forces navales françaises libres. Encore sous le coup de ses blessures, il est dans un premier temps affecté comme aide de camp de l’amiral Muselier. Le 1er octobre, après avoir été promu lieutenant de vaisseau, il est détaché à la Royal Air Force et, affecté au n° 245 Squadron, il prend part à la bataille d’Angleterre. De à , affecté successivement aux Squadrons n° 253, N° 249, n° 242 et N° 615, il effectue de nombreuses missions dans le ciel de la France et de la Belgique. Escortant des groupes de bombardiers ou attaquant des convois maritimes ennemis, il parvient à abattre deux avions et à couler deux navires. Le , il prend le commandement du Groupe de chasse Île-de-France avec lequel il poursuit les combats. Le , au-dessus de Condette, son avion est touché par un tir ennemi l’obligeant à sauter en parachute. Blessé et fait prisonnier, il passe quatre mois dans un hôpital avant d’être transféré dans un Oflag. Tentant de s’évader, il est transféré en Silésie. Après trois nouvelles tentatives d’évasion, il parvient finalement à s’échapper en et, parvenant à traverser toute l’Allemagne, il réussit à atteindre Paris au mois de mars. Reprenant immédiatement les missions aériennes, il termine la guerre comme capitaine de corvette et titulaire de trois victoires aériennes officielles.

De 1945 à 1946, Philippe de Scitivaux prend le commandement de la partie des troupes françaises de l’aéronavale partie se former aux États-Unis. De retour en France, il prend le commandement de l’aviso La Pérouse en 1949. Il est promu capitaine de vaisseau trois ans plus tard. En 1953, il commande la base aéronavale de Port-Lyautey avant de devenir professeur au Centre des hautes études militaires jusqu’en 1957. Promu contre-amiral, il commande l’arrondissement maritime de Rochefort puis est désigné commandant en chef pour le Pacifique de 1962 à 1964. Ensuite il préside pendant trois ans, la commission permanente des essais des bâtiments de la flotte. Promu vice-amiral en 1966, il est de 1967 à 1971 Préfet maritime de Toulon et Commandant en chef pour la Méditerranée. Elevé au rang de vice-amiral d’escadre en 1968 et membre du Conseil supérieur de la Marine en 1969, Philippe de Scitivaux est versé en 2e section le 1er . D’abord retiré en Polynésie française, il revient ensuite à Toulon où il meurt le . Il est inhumé à Anneyron dans la Drôme.

8 août 1914 : naissance du général Pierre de Bénouville, compagnon de la Libération.

Pierre de Bénouville est né le 8 août 1914 à Amsterdam aux Pays-Bas.

En 1939 il est mobilisé à Orléans et participe activement à la campagne de France au sein d’un corps-franc, étant 4 fois cité. Fait prisonnier en juin 1940 avec les débris du 131e RI, il s’évade et parcourt 850 km à pied pour rejoindre la Zone Sud. En janvier 1941, il parvient à passer en Afrique du Nord dans le but de rallier les FFL mais le bateau sur lequel il s’embarque comme passager clandestin est arraisonné à Alger. Arrêté par la police de Vichy, il est libéré en août 1941 et s’engage résolument dans la Résistance. Il fonde et organise le mouvement Radio-Patrie.

Il milite également aux côtés d’Henri Frenay, dans le mouvement Combat dont il devient un des dirigeants de la branche militaire. Au début de 43, Radio-Patrie fusionne avec Combat, Libération et Franc-Tireur au sein des Mouvements Unis de Résistance dont il devient membre du Comité Directeur. Il remplace Henri Frenay à la direction militaire des MUR – qui deviennent le Mouvement de Libération Nationale après le départ de ce dernier pour Londres et Alger en mai 1943. Pour faire pièce à Jean Moulin et donner davantage de poids à Combat lors de la désignation du nouveau chef de l’Armée secrète, il envoie René Hardy — dont il sait pourtant qu’il a été récemment arrêté par la Gestapo — à la réunion de Caluire qui aboutit à l’arrestation de Jean Moulin et de ses camarades le 21 juin 1943.

Par ailleurs et parallèlement à ses responsabilités au sein des MUR, il organise depuis 1942, à la suite de contacts pris dès 1941 en Suisse, une délégation permanente de la Résistance auprès des services secrets alliés. Il est ainsi amener à contrôler personnellement, outre les services militaires, les services extérieurs des MUR. Chargé d’établir des liaisons directes entre la Résistance et le Gouvernement Provisoire d’Alger, il franchit lui-même, à 53 reprises, la frontière franco-suisse et souvent de vive force.

Par ailleurs et parallèlement à ses responsabilités au sein des MUR, il organise depuis 1942, à la suite de contacts pris dès 1941 en Suisse, une délégation permanente de la Résistance auprès des services secrets alliés. Il est ainsi amener à contrôler personnellement, outre les services militaires, les services extérieurs des MUR. Chargé d’établir des liaisons directes entre la Résistance et le Gouvernement Provisoire d’Alger, il franchit lui-même, à 53 reprises, la frontière franco-suisse et souvent de vive force.

Désireux de combattre, il demande au général de Gaulle et obtient de servir en mai 1944 sur le front d’Italie. Comme chef de section d’infanterie du 8e Régiment de Tirailleurs Marocains, il prend part aux combats de Ceccano, reçoit une citation et entre dans Rome libéré. Début juin 1944, il rejoint Alger sur ordres et est bientôt placé, avec Maurice Chevance-Bertin, à la tête du Bureau FFI créé au sein du Commissariat à la Guerre. Il est alors promu au grade de général de brigade.

Après la guerre, en 1946, il publie, sous le nom de Guillain de Bénouville, un nouvel ouvrage, Le Sacrifice du Matin, qui est alors une des premières descriptions vécues de la Résistance intérieure.

Le général Pierre de Bénouville est décédé le 4 décembre 2001 à son domicile parisien. Il a été inhumé au cimetière de Passy à Paris.

• Grand Officier de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération – décret du 6 avril 1945

• Croix de Guerre 39/45 (5 citations)

• Médaille de la Résistance

• Croix de Guerre Belge

• Officier de l’Ordre de Léopold

8 août 1916 : prise de Görtz-Gorizia en Italie par la 3e Armée italienne sous les ordres du duc d’Aoste.

Prise une première fois par les Italiens le à la suite de la sixième bataille de l’Isonzo, la partie Ouest de la ville, Gorizia, se rallie au royaume d’Italie en décembre 1918, tandis que la partie Est (Nova Gorica) se prononce pour le royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Les deux royaumes alliés la revendiquent en entier : le traité de Saint-Germain-en-Laye signé le l’attribue à l’Italie.

Après la Seconde Guerre mondiale, la partie Ouest revient à la république italienne en 1947, tandis que la partie Est est attribuée à la république fédérative socialiste de Yougoslavie, étant rattachée à la Slovénie (Nova Gorica).

8 août 1916 : fin de la bataille de Bitlis (Caucase).

L’affrontement débuta le 21 février de l’année 1916, par un assaut de la 1ère légion des unités de volontaires arméniens, sous le commandement de Andranik Toros Ozanian, épaulée par un bataillon d’infanterie russe et de 2 canons, sur le défilé de Bitlis. Ce dernier fut un échec.

La 1ère et la 2e légion intègrent alors un dispositif russe plus large de 3 colonnes, et prennent le 28 février les positions avancées turques, qui se replient sur les hauteurs du fleuve Bitlis-Sou, verrouillant l’accès à la ville.

Après une attaque infructueuse le 29 février sur la position de repli turque fortifiée, la 1ère légion fut au cœur de l’assaut final qui enleva la ville lors d’une attaque surprise dans la nuit du 2 au 3 mars 1916. La montée à l’assaut se déroula en pleine tempête de neige, sans coup de feu, baïonnette au canon. Après plusieurs heures de combats au corps à corps, la légion arménienne sort victorieuse, capturant la totalité de l’artillerie turque sur place (20 canons) et faisant 1000 prisonniers.

La ville était la dernière place forte de l’Empire ottoman empêchant les Russes d’entrer en Anatolie et Mésopotamie. Après sa chute, l’Armée ottomane confia à Mustafa Kemal l’organisation de la défense de la région. Les Ottomans furent cependant rapidement débordés, et après une vaine résistance (1er), la région tout entière tomba aux mains des Russes et des volontaires arméniens.

8 août 1918 : début de la bataille d’Amiens.

La bataille d’Amiens est une bataille de la Première Guerre mondiale qui se déroula, en France, sur le front occidental, du 8 au 11 août 1918, pendant la 3e bataille de Picardie. Après les victoires allemandes du printemps 1918, elle fut le prolongement de la seconde bataille de la Marne qui marqua, en juillet, le renversement décisif du cours de la guerre sur le front ouest. Les troupes alliées pour la première fois depuis 1914 commencèrent à prendre l’ascendant sur les troupes allemandes. Ce fut la première des batailles victorieuses qui se succédèrent rapidement dans ce qui fut plus tard nommé « l’offensive des Cent-Jours », jusqu’à l’armistice du 11 novembre 1918.

La signature du traité de Brest-Litovsk avec la Russie permit aux Allemands de transférer des centaines de milliers d’hommes vers le front occidental. Les généraux allemands Hindenburg et Ludendorff prévoyaient de lancer plusieurs offensives concrétisant cet avantage pour le transformer en victoire avant l’arrivée en ligne des troupes américaines.

Le 21 mars 1918, l’Empire allemand lança l’opération Michael, la première d’une série d’attaques par lesquelles il espérait percer les lignes alliées en plusieurs endroits du front occidental.

L’opération Michael avait pour but de couper le front en deux en perçant l’aile droite du Corps expéditionnaire britannique pour repousser ces derniers vers les ports du Pas-de-Calais et les troupes françaises vers Paris. Après des succès initiaux, l’offensive s’enlisa devant Arras.

Un dernier effort fut tenté contre la ville d’Amiens, nœud ferroviaire vital pour les Alliés, mais l’avance allemande fut arrêtée à Villers-Bretonneux, le 4 avril, par les Australiens, appuyés par toutes les unités disponibles. Par la suite, la bataille du Hamel du 4 juillet 1918 montra la supériorité des Alliés.

À l’issue de la Bataille de Champagne, les Allemands perdirent leur supériorité en effectifs et leurs troupes étaient épuisées. Foch, qui commandait en chef les troupes alliées, ordonna une contre-offensive qui aboutit à la Seconde bataille de la Marne. Les Allemands, se rendant compte que leur position était intenable, se retirèrent de la Marne vers le nord. Foch décida alors de faire passer les Alliés à l’offensive.

Le champ de bataille s’étendait de la ville d’Albert à la ville de Montdidier de part et d’autre de la Somme.

Les troupes anglaises se trouvaient entre la ville d’Albert et le canal de la Somme reliant Amiens à Péronne. La IVe armée britannique du général Rawlinson était répartie sur 25 km de front, elle était formée de 7 divisions et de 4 divisions de réserve. La IIe armée du général Marwitz était déployée entre la ville d’Albert et le canal de la Somme, elle était formée de 10 divisions et de 4 divisions de réserve.

Au sud du canal était placée la XVIIIe armée allemande du général Hutier formée de 12 divisions et de 4 divisions de réserve.

Entre le canal et la ligne de chemin de fer Amiens-Laon se trouvaient les Australiens du général Monash et les Canadiens.

Au sud de la ligne de chemin de fer se trouvait la 1re armée française du général Debeney, elle était formée de 8 divisions et de 4 divisions de réserve.

Le corps expéditionnaire britannique du maréchal Douglas Haig dirigeait l’offensive appelée bataille d’Amiens. L’attaque était destinée à libérer une large partie de la ligne de chemin de fer entre Paris et Amiens, occupée par les Allemands depuis l’opération Michael, menée au mois de mars.

L’offensive fut déclenchée à 4 h 20 du matin et put avancer méthodiquement sur un front de 25 km. L’attaque précédée par un bref tir de barrage et plus de 400 tanks, survolés par de nombreux avions, ouvrait l’avancée des 11 divisions britanniques engagées dans la première phase de l’assaut. Du côté français, les moyens mis en œuvre étaient plus faibles, la 1re armée française déclencha une préparation d’artillerie de 45 minutes avant le début de l’attaque.

Le comportement de l’armée allemande donnait des signes de faiblesse, certaines unités en première ligne fuirent les combats sans opposer beaucoup de résistance, d’autres, quelque 15 000 soldats, se rendirent rapidement et 2 000 pièces d’artillerie furent capturées. Le lendemain, de nombreux autres soldats allemands furent faits prisonniers. Quand la nouvelle parvint au général Ludendorff, chef d’état major général adjoint, il qualifia le 8 août de « jour de deuil de l’armée allemande ».

Le 9 août, au nord de Montdidier, les Alliés progressèrent jusqu’à l’Avre, entre Braches et Morisel. Un coup de main allemand au sud-est de Montdidier échoua, les Français firent de nombreux prisonniers.

La bataille évolua, le lendemain, vers le sud du saillant tenu par les Allemands. La 1re armée française, commandée par le général Debeney, avec à sa droite la 3e armée, commandée par le général Humbert, en direction de Lassigny, se dirigea sur Montdidier, perdue le 27 mars lors de l’offensive allemande.

Le , la 1re armée progressa au sud de Framicourt, au sud-est de Mesnil-Saint-Georges et força les Allemands à abandonner la ville de Montdidier ce qui permit la réouverture de la ligne de chemin de fer Amiens-Paris. Cependant, Montdidier subit des bombardements jusqu’à la retraite allemande du .

L’attaque franco-britannique fut un succès, la nouvelle ligne de front passait par les villages de Chipilly, Harbonnières et Beaucourt-en-Santerre soit 12 km plus à l’est.

Au soir du 8 août, les Canadiens avaient avancé de 13 kilomètres. Ils s’illustrèrent notamment lors de la prise du village du Quesnel ; les Australiens avancèrent de onze kilomètres ; les Français avaient progressé de 8 km vers l’est et atteignaient les villages de Villers-aux-Érables et La Neuville-Sire-Bernard ; les Britanniques qui rencontrèrent une forte résistance de la part de l’ennemi purent cependant reprendre le village de Chipilly mais ne progressèrent que de trois kilomètres.

Cependant, les résultats de la bataille d’Amiens du 8 août étaient les plus importants depuis le début de la guerre pour les Alliés :

- la défaite allemande était nette. Les pertes allemandes s’élevaient à 40 000 hommes mis hors de combat et 33 000 prisonniers ;

- les pertes françaises et britanniques totalisaient 46 000 soldats.

Ludendorff qualifia la date du 8 août de « jour de deuil de l’armée allemande » parce qu’il comprit alors que la guerre ne pouvait plus être gagnée par l’Allemagne.

Cependant à partir du 12 août, la résistance allemande se fit de plus en plus forte, la première phase de l’offensive arrivait à son terme.

8 août 1927 : premier vol du prototype de chasseur biplace britannique Bristol Type 101.

Conçu par une entreprise privée, le 101 était un biplan monoplace de conception mixte. Son fuselage était une poutre-caisson en épicéa recouverte de contreplaqué et ses ailes à deux longerons étaient en acier et entoilées. Il était propulsé par un Bristol Jupiter VI de 450 ch, le même moteur que le Type 95. Son armement se composait de deux mitrailleuses Vickers synchronisées de 7,7 mm et d’une mitrailleuse Lewis de 7,7 mm montée sur anneau à l’arrière.

Plus propre et plus compact que la plupart des avions de sa catégorie, le 101 affichait des performances relativement élevées lors de son premier vol en 1927. Cependant, il fut rejeté par le ministère de l’Air en raison de l’utilisation d’une construction en bois, jugée obsolète. Aucun autre acheteur ne fut trouvé et aucun autre appareil ne fut produit.

Devenu une entreprise privée, il effectua son premier vol à Filton le 8 août 1927, piloté par Cyril Uwins, immatriculé G-EBOW. Grâce au moteur VIA, Uwins obtint la deuxième place de la King’s Cup de 1928 à une vitesse moyenne de 257 km/h. Utilisé par la suite comme avion de combat d’entreprise et comme banc d’essai pour le moteur radial neuf cylindres Bristol Mercury II de 485 ch, il subit une rupture de la section centrale de l’aile le 29 novembre 1929 lors d’essais de survitesse du moteur. Le pilote, CRL Shaw, sauta en parachute avec succès. Ce fut le dernier chasseur Bristol en bois construit.

8 août 1934 : premier vol du grand hydravion soviétique (expérimental) Tupolev ANT-22.

Le Tupolev ANT-22 (également connu sous le nom de MK-1 ) était un grand hydravion construit en Union soviétique en 1934. Un énorme avion composé de deux coques et propulsé par six moteurs dans trois nacelles dans une configuration push-pull, il était basé sur l’ANT-11, qui n’a jamais été construit. Son poids énorme a gravement réduit ses performances et il n’a jamais dépassé le stade expérimental.

8 août 1935 : premier vol du Morane-Saulnier MS.405, prototype du MS.406.

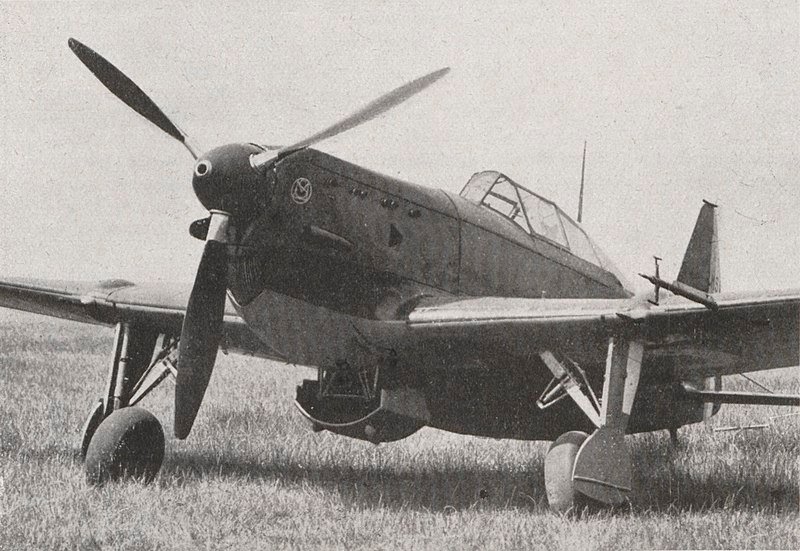

Le , le Service technique de l’aéronautique (STAé) lança un programme de chasseurs monoplace, dit « C1 », pour assurer le remplacement des Dewoitine D.500 et Loire 46. Ce programme fut modifié à plusieurs reprises et figé le . Il donna naissance aux Loire 250, Dewoitine D.513, Loire-Nieuport LN 161, Morane-Saulnier MS.405 et Bloch MB.150.

Deux projets furent retenus : le Bloch MB.150 et ce Morane-Saulnier MS.405. Il s’agissait de monoplans à aile basse cantilever, cabine fermée et train d’atterrissage classique escamotable, mais le Bloch devait recevoir un moteur en étoile 14 cylindres Gnome et Rhône 14N de 900 ch et le Morane un Hispano-Suiza en ligne. Le MS.405 et ses suivants sont issus des plans dessinés par le directeur technique de Morane Saulnier, l’ingénieur des Arts et Métiers Paul-René Gauthier.

Le MS. 405 fut préféré à un autre prototype à moteur en ligne, le Loire-Nieuport LN 161, de construction intégralement métallique et aux performances supérieures en termes de vitesse, de plafond et de taux de montée (à 8 000 mètres en 9 minutes contre 24 pour le MS-406).

Le MS.405 n°1 effectua son premier vol le , piloté par le fameux pilote d’essai Michel Détroyat avec un moteur Hispano-Suiza 12Ygrs de 860 ch. Le volait pour la première fois un second prototype, avec une voilure légèrement modifiée et équipé d’un moteur 12Ycrs. Cet appareil fut chronométré à 443 km/h. En , le MS.405 n° 01 participa au meeting aérien de Bruxelles-Evere, piloté par Detroyat. Durant ce meeting, il fut qualifié de « meilleur chasseur du monde ». Sur la route du retour, Detroyat poussa ce prototype au-delà des 400 km/h.

Le pilote d’essai Raoul Ribière (1902-1937) s’écrasa à pleine puissance à Rambouillet le , après être monté au plafond du Morane-Saulnier MS. 405 lors d’essais pour le CEMA.

Le pilote lituanien L. Mikenas crasha le MS-406 01 le , au cours d’essais effectués pour son gouvernement, et se blesse.

8 août 1944 : exécution du Maréchal allemand Erwin von Witzleben à la suite de l’attentat manqué contre Hitler du 20 juillet 1944 (opération Walkyrie).

Erwin von Witzleben naît le 4 décembre 1881 à Breslau dans une famille d’officiers (de) originaire de Thuringe. Il intègre le corps de cadets prussiens à Wahlstatt et Lichterfelde, dont il suit la formation, et est intégré au 7e régiment de grenadiers le à Liegnitz comme lieutenant. En 1910, il est promu au rang de premier-lieutenant (Oberleutnant).

Au début de la Première Guerre mondiale, von Witzleben est adjoint de brigade dans le 19e d’infanterie de réserve, il devient ensuite capitaine (Hauptmann) et chef de compagnie dans le régiment d’infanterie de réserve no 6 en . Il devient plus tard chef de bataillon dans le même régiment. L’unité de von Witzleben participe à la bataille de Verdun et se bat en Champagne et dans la Flandre. Il est blessé grièvement et on lui décerne la Croix de fer de 1re et 2e classe. Il est ensuite transféré à la division de formation de l’état-major et participe à la fin de la guerre en tant que premier officier d’état-major de la 121e division d’infanterie.

Au début de la Première Guerre mondiale, von Witzleben est adjoint de brigade dans le 19e d’infanterie de réserve, il devient ensuite capitaine (Hauptmann) et chef de compagnie dans le régiment d’infanterie de réserve no 6 en . Il devient plus tard chef de bataillon dans le même régiment. L’unité de von Witzleben participe à la bataille de Verdun et se bat en Champagne et dans la Flandre. Il est blessé grièvement et on lui décerne la Croix de fer de 1re et 2e classe. Il est ensuite transféré à la division de formation de l’état-major et participe à la fin de la guerre en tant que premier officier d’état-major de la 121e division d’infanterie.

Witzleben est chef de compagnie dans la Reichswehr. En 1923, il se retrouve dans l’état-major de la 4e division à Dresde en tant que major. En 1928, il devient chef de bataillon dans le régiment d’infanterie n° 6 et conserve cette position en tant que lieutenant colonel pendant l’année qui suit. Après avoir été promu colonel en 1931, il prend la tête du 8e régiment (prussien) d’infanterie à Francfort-sur-l’Oder. Au début de 1933, il est transféré au poste de dirigeant d’infanterie VI à Hanovre.

Witzleben est promu au rang de major-général dans la Wehrmacht le 1er et déménage à Potsdam pour devenir le nouveau commandant de la 3e division d’infanterie. Il succède au général Werner von Fritsch en tant que commandant de la Wehrkreis III (district militaire) à Berlin. Il est promu à ce poste de lieutenant-général et en septembre 1935, il devient commandant général du 3e corps d’armée à Berlin. En 1936, il est promu général d’infanterie.

Dès 1934, Witzleben prend position contre le régime nazi lorsque lui, Erich von Manstein, Wilhelm Ritter von Leeb et Gerd von Rundstedt, demandent une enquête sur la mort de Kurt von Schleicher et Ferdinand von Bredow lors de la Nuit des Longs Couteaux. On le pousse à une retraite hâtive après cette demande et à ses critiques sur la persécution du général Werner von Fritsch par Hitler. Cette retraite est de courte durée, car Hitler a besoin de lui alors que la guerre est sur le point d’éclater.

Dès 1938, Witzleben est membre d’un groupe de conspirateurs avec les généraux Ludwig Beck, Erich Höpner, Carl-Heinrich von Stülpnagel et Wilhelm Canaris, le chef de l’Abwehr. Ces hommes veulent renverser Hitler par un coup d’État qui semble possible lors de la crise des Sudètes en 1938. Von Witzleben, alors gouverneur militaire de Berlin, doit occuper la ville pendant que les dirigeants nazis sont arrêtés. Cependant, Hitler conclut les accords de Munich, contrecarrant les plans des conspirateurs.

Witzleben est également impliqué dans les projets du général-baron Kurt von Hammerstein-Equord en 1939. Le projet de Hammerstein-Equord est de s’emparer d’Hitler directement par un assaut frontal, Witzleben devant quant à lui boucler le quartier général du Parti. Le projet reste sans suite.

En novembre 1938, Witzleben devient commandant en chef du 2e corps d’armée à Francfort-sur-l’Oder.

En septembre 1939, Witzleben, alors Generaloberst (général d’armée), prend le commandement de la 1re armée, cantonnée dans l’Ouest. Lorsque l’Allemagne attaque la France le , l’armée de von Witzleben appartient au groupe d’armées C du Generaloberst von Leeb qui fait face aux troupes françaises de la ligne Maginot. Le 14 juin, celle-ci est percée par la 1re armée qui force plusieurs divisions françaises à se rendre. Witzleben devient chevalier de la Croix de fer en récompense de cette action et il est promu Generalfeldmarschall à l’issue de la campagne de France le . Il est nommé commandant en chef du front ouest, mais moins d’un an plus tard, il doit se retirer pour raisons de santé. Cependant, selon certaines sources, il aurait été obligé de se retirer après avoir critiqué le régime à la suite de l’opération Barbarossa.

En 1944, les conspirateurs aux côtés de Claus Schenk von Stauffenberg voient en Erwin von Witzleben un élément-clé de leur projet. Tandis que le Generaloberst Beck est pressenti au poste de chef d’État intérimaire et le Generaloberst Erich Hoepner comme commandant en chef de l’armée de réserve (Ersatzheer), Witzleben, alors feld-maréchal, doit prendre le commandement suprême de l’ensemble de la Wehrmacht en tant que soldat le plus haut gradé. Cependant, Witzleben est arrêté à la suite de l’attentat du 20 juillet 1944 de Claus von Stauffenberg au Wolfsschanze en Prusse-Orientale, alors même qu’il se rend au quartier général à Berlin pour prendre le commandement des troupes armées après le coup d’État. Witzleben est exclu brutalement de la Wehrmacht par un « tribunal d’honneur de l’armée régulière » (Ehrenhof), en fait un conclave d’officiers instauré spécialement le 2 août 1944 après la tentative d’assassinat pour expulser les officiers de la Wehrmacht ayant été impliqués dans le complot, ce qui permettait de les faire comparaître devant le Volksgerichtshof, une cour spéciale qui faisait fonction de tribunal politique, plutôt que devant la cour martiale.

Le , Witzleben est avec Hoepner dans le premier groupe des conspirateurs amené devant le Volksgerichtshof présidé par Roland Freisler. Le jour même, après un procès-spectacle, le tribunal condamne Witzleben à la peine de mort pour sa participation au complot.

« Vous pouvez me donner au bourreau, dans trois mois, le peuple épouvanté et martyrisé vous jugera, vous traînera par les cheveux dans la boue. » — Adresse de Witzleben à Freisler après sa condamnation à mort.

Erwin von Witzleben est exécuté ce même jour à la prison de Plötzensee à Berlin. Au lieu d’être fusillé comme il est d’usage, il est pendu sur ordre d’Hitler, qui a aussi exigé que l’exécution soit filmée. Son aide-de-camp, le comte Wilhelm von Lynar, est quant à lui exécuté le 29 septembre 1944.

Seront également exécutés le 8 août 1944 :

- Robert Bernardis

- Paul von Hase

- Erich Hoepner

- Friedrich Karl Klausing

- Peter Yorck von Wartenburg

- Hellmuth Stieff

8 août 1944 : premier vol de l’avion expérimental allemand Junkers Ju 287.

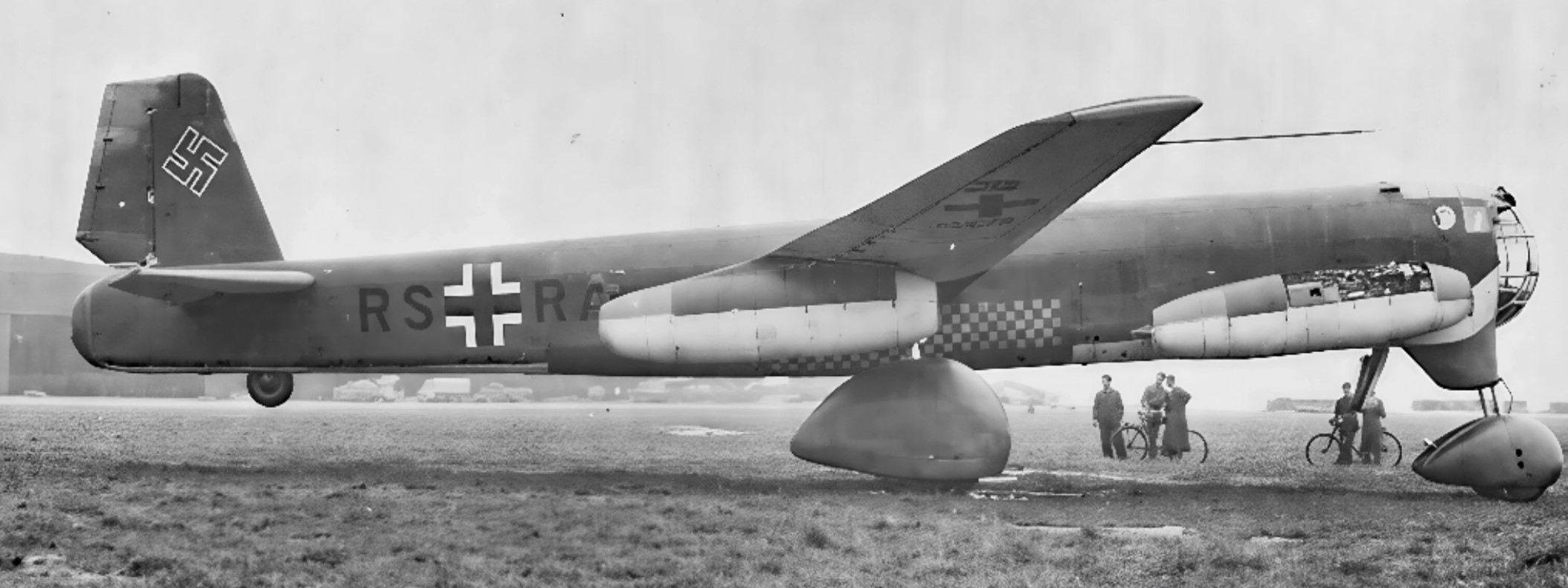

Le Junkers Ju 287 était un avion expérimental construit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour un bombardier multiréacteur qui éviterait l’interception par les chasseurs. Il était propulsé par quatre réacteurs Junkers Jumo 004 avec une configuration d’aile en flèche inversée révolutionnaire.

La configuration d’aile en flèche inversée fut proposée par le Dr Hans Wocke, concepteur du projet, dans le but de disposer d’une bonne manœuvrabilité à basse vitesse, précieuse en raison de la poussée encore insuffisante des réacteurs de l’époque et de la forte vulnérabilité des avions au décollage et à l’atterrissage.

Les réacteurs étaient installés sous les ailes assez écartés pour contrebalancer l’effet des ailes en flèche inversée. Une paire de réacteurs supplémentaires était installée dans des nacelles contre le fuselage. Des moteurs-fusées d’appoint largables logés sous les réacteurs des ailes ont aussi été utilisés.

Le prototype fut conçu avec le fuselage d’un Heinkel He 177, la queue d’un Junkers Ju 388, le train d’atterrissage d’un Junkers Ju 352, et la roulette de nez prise sur un B-24 Liberator écrasé.

Lors du premier vol le , l’avion montra une bonne maniabilité, mais aussi des difficultés liées à la configuration des ailes en flèche inversée.

Le deuxième prototype Ju 287 (code Stammkennzeichen RS + RB) était similaire au Ju 287 V1 mais différait par l’abaissement du stabilisateur horizontal de 30 centimètres, un dévers vers l’intérieur des jambes de force principales du train de roulement et un pantalon légèrement coloré pour le train avant fixe. La puissance serait fournie par 6 moteurs à réaction (4 sous les ailes BMW 003 As et deux Jumo 004B montés sur le fuselage ; plus tard changé en deux nacelles sous les ailes de trois BMW 003A).

Le troisième prototype (Ju 287 V3) devait refléter la conception de la production prévue Ju 287, avec une section de nez vitrée similaire à celle des Ju 288 et Ju 388. Il aurait eu six BMW 003A disposées en deux cosses sous les ailes de trois moteurs (la disposition des moteurs du premier prototype Ju 287 initialement envisagée pour les avions de production Ju 287 V3 et Ju 287A-1 a été abandonnée). Trois autres prototypes étaient prévus, le Ju 287 V4 étant le prototype du Ju 287A-1 et le Ju 287 V5 et V6 ayant des dispositions pour l’armement sous la forme de deux mitrailleuses MG 131. Les troisième et quatrième prototypes étaient à divers stades d’achèvement (V3 à 80-90 pour cent d’achèvement, V4 à environ 60 pour cent d’achèvement) avant la fin de la guerre.

En plus du Ju 287A-1 propulsé par BMW 003, Junkers a proposé le Ju 287B-1 avec deux nacelles sous les ailes de trois turboréacteurs Jumo 004C et des roues de train de roulement plus grandes et plus grandes. Il y avait également la possibilité d’équiper le Ju 287B-1 de quatre Heinkel Hirth He S 011 en deux paires sous les ailes. L’EF 125 proposée aurait eu deux moteurs puissants (Jumo 012 ou BMW 018) sous le bord de fuite de l’aile.

Le programme Ju 287 a été arrêté à la fin de septembre 1944 en raison de l’aggravation de la situation de guerre en Allemagne, date à laquelle le deuxième prototype Ju 287 était presque terminé, en attendant ses moteurs. Les deux premiers prototypes de Ju 287 ont été détruits par les troupes allemandes en retraite sur l’aérodrome de Brandis au début de 1945 pour les empêcher de tomber aux mains des Alliés, mais l’armée américaine est entrée à Brandis le 16 avril et ils ont également capturé l’usine Junkers à Dessau.

L’Armée rouge a pris le contrôle des installations de Junkers comme Dessau et l’aérodrome de Brandis en juillet 1945. Hans Wocke et son équipe ont été placés sous la responsabilité soviétique, et les restes du deuxième prototype Ju 287, y compris les ailes, seront utilisés dans la construction d’un dérivé du Ju 287, le Junkers EF 131, qui a volé en URSS après la Seconde Guerre mondiale.

8 août 1944 : premier vol du prototype d’avion de chasse finlandais VL Humu.

Le VL Humu (Tourbillon) est un avion de chasse finlandais , conçu par Valtion lentokonetehdas en 1944, et basé sur le Brewster F2A Buffalo américain.

L’armée de l’air finlandaise avait acquis plus de 40 B-239 excédentaires, variantes navales du Brewster Buffalo, et les avait utilisés à bon escient pendant la guerre d’Hiver. Il fut donc décidé en 1942 d’en produire une copie en raison de la pénurie d’avions. Le concepteur en chef Martti Vainio, ainsi que les concepteurs Torsti Verkkola et Arvo Ylinen de Valtion Lentokonetehdas, furent chargés de concevoir le nouvel avion ainsi qu’une aile de remplacement en bois au lieu de métal.

Le Humu était principalement construit en bois en raison de la rareté des métaux, mais sa structure était en acier et sa conception s’inspirait étroitement de celle du Brewster. Il était prévu d’utiliser des moteurs et des tableaux de bord soviétiques capturés. Il était propulsé par un moteur Shvetsov M-63 de 930 ch, précédemment testé sur un Brewster. L’aile en bois ajoutait 250 kg de poids supplémentaire et le déplacement des réservoirs de carburant de l’aile vers l’arrière du fuselage nuisait à la maniabilité en raison du déplacement du centre de gravité.

Le premier vol eut lieu le 8 août 1944. Les essais ultérieurs indiquèrent une durée totale de vol de 19 heures et 50 minutes. L’avion pesait 250 kg de plus que prévu, son moteur manquait de puissance et on estimait que le chasseur ne serait pas en mesure de rivaliser avec les avions ennemis. La fin de la guerre de Continuation en septembre 1944, conjuguée aux faibles performances de l’avion, mit cependant fin au projet.

8 août 1946 : premier vol du Convair B-36 Peacemaker.

Le Convair B-36 Peacemaker est un bombardier stratégique lourd à long rayon d’action utilisé par l’United States Air Force entre 1949 et 1959. Le B-36 est conçu et développé dans les années 1940 par la Consolidated Aircraft Corporation, qui fusionnera avec Vultee pour donner Convair. Avec une envergure de plus de 70 mètres et une masse maximale au décollage de plus de 140 tonnes pour les premières versions, le B-36 est le plus grand avion à moteurs à pistons à avoir été produit en série. C’est le premier bombardier conçu spécialement pour emporter des bombes nucléaires ; la grande taille de sa soute lui permet d’emporter tous les types de bombes de l’arsenal américain sans avoir à subir de modifications. Avec un rayon d’action de 6 400 km et une capacité d’emport de 32 500 kg, le B-36 est le premier véritable bombardier intercontinental.

Introduit à l’époque où les avions à réaction arrivent massivement dans les forces aériennes, le B-36, avec ses six moteurs à pistons et son aile droite, est technologiquement dépassé avant même sa mise en service. Les premiers appareils, B-36A et B, ont une vitesse de croisière d’environ 350 km/h alors que le B-47 Stratojet à réaction, qui vole en , atteint plus de 900 km/h. Toutefois, son plafond opérationnel de plus de 12 000 m doit lui permettre de rester hors de portée des avions de chasse ennemis. À partir du B-36D, afin de réduire la course au décollage et d’augmenter la vitesse maximale, les B-36 se voient dotés de quatre turboréacteurs additionnels placés dans des nacelles sous les ailes. Cependant, à partir de 1955, ils commencent à être remplacés par les Boeing B-52, à réaction et à voilure en flèche, et les derniers B-36 sont retirés en 1959.

Outre leur utilisation comme bombardiers, les B-36 servent également d’avions de reconnaissance sous la désignation RB-36. Parmi les versions expérimentales, on peut citer l’avion porteur destiné à emporter le chasseur parasite XF-85, un autre bombardier emportant des F-84 accrochés au bout des ailes afin d’augmenter leur rayon d’action, ou encore le NB-36H, équipé d’un réacteur nucléaire et utilisé comme démonstrateur dans le cadre du programme d’avion à propulsion nucléaire X-6. Du B-36 est dérivé le XB-36G, une version à voilure en flèche et à turboréacteurs qui deviendra l’YB-60, et l’avion de transport XC-99 à deux ponts, qui peut emporter plus de 400 hommes de troupe.

8 août 1981 : le président américain Ronald Reagan relance la bombe à neutrons.

L’invention de la bombe à neutrons est généralement attribuée à Samuel T. Cohen, du Laboratoire national de Lawrence Livermore, qui développe ce concept en 1958.

Malgré la désapprobation du président John F. Kennedy, les essais sont autorisés, puis effectués en 1963 dans des installations souterraines du site d’essais du Nevada, à environ 110 km de Las Vegas, en raison de la rupture par l’URSS du moratoire sur les essais nucléaires en 1961.

Le développement de cette arme est arrêté sous la présidence de Jimmy Carter, puis relancé par Ronald Reagan en 1981.

Le démantèlement du stock américain commence sous l’administration Clinton en 1996, et s’achève sous l’administration Bush en 2003.

La France fait exploser sa première bombe à neutrons sur l’atoll de Moruroa le et produit ce type d’armement au début des années 1980. Les vecteurs français supposés de ce type d’ogives sont alors les missiles Hadès. Les stocks ont été détruits depuis.

Si le rapport Cox de 1999 indique que la Chine est en mesure de fabriquer des bombes à neutrons, apparemment aucun pays n’en possède en service.

La bombe à neutrons est un petit engin thermonucléaire fusion-fission à radiations augmentées de type Teller-Ulam, dans lequel le flux de neutrons émis par la réaction de fusion nucléaire est volontairement libéré, au lieu d’être absorbé. Les miroirs à rayons X et l’enveloppe de la bombe sont faits de nickel ou de chrome, de telle manière que les neutrons puissent s’échapper. La conception est donc différente de celle des bombes A et H et, a fortiori, de celle des bombes salées.

Le principal mécanisme provoquant les destructions est l’importante émission de neutrons. Contrairement à une idée répandue, la bombe à neutrons ne laisse pas forcément les infrastructures intactes, notamment les infrastructures civiles. En réalité, l’effet de l’émission de neutrons a un rayon d’action supérieur à celui de l’effet de souffle, contrairement à un engin thermonucléaire classique. L’essentiel des dégâts causés par une bombe N provenant de la radiation ionisante, et non de la chaleur ou du souffle, la puissance de la bombe exprimée en kilotonnes est donc peu représentative de son potentiel dévastateur. En effet, la puissance d’une bombe à neutrons avoisine généralement la kilotonne, soit approximativement 1/10 de la puissance de Little Boy, larguée sur Hiroshima le , et 100 fois plus que la plus puissante bombe conventionnelle, ce qui reste considérable.

Une bombe à neutrons a besoin d’une quantité très importante de tritium, estimée de 10 à 30 grammes contre 4 grammes en moyenne dans une tête thermonucléaire ou dopée. Le tritium est un isotope radioactif de l’hydrogène ayant une demi-vie de 12,32 ans. Cela rend impossible le stockage de ces armes sur de longues durées. Les bombes à neutrons utilisées par l’armée américaine par le passé étaient des variantes des engins nucléaires tactiques de type W70 et W79.

L’arme à neutrons est nécessairement une arme à fusion pour les raisons principales suivantes :

- lors de la fusion deutérium-tritium, l’énergie libérée est de 17,6 MeV avec émission de un neutron, soit 17,6 MeV par neutron. Lors de la fission, l’énergie libérée est de 179,0 MeV environ avec une émission de 2,47 neutrons dans le cas de l’uranium 235 ou de 186,4 MeV avec 2,91 neutrons dans le cas du plutonium 239, soit donc en moyenne environ 67,9 MeV par neutron (qui peut cependant être un peu abaissée dans le cas des armes à fission dopées). Ainsi, avant toute disposition pour renforcer le rayonnement de neutrons, pour une même énergie dissipée lors de l’explosion, le nombre de neutrons émis est environ 3,85 fois plus élevé dans le cas de l’arme à fusion que dans le cas de l’arme à fission ;

- le neutron de fusion a une énergie de 14,1 MeV (soit une vitesse de 51 400 km/s) alors que les neutrons de fission ont en moyenne une énergie de 2,0 MeV (19 500 km/s) ; le rayon d’action des neutrons de fusion est plus important.

8 août 1898 : premier vol de l’hélicoptère multimissions Sikorsky MH-60 Jayhawk.

Le Sikorsky MH-60T Jayhawk est un hélicoptère bimoteur multimissions de moyen rayon d’action, construit par Sikorsky Aircraft et exploité par les garde-côtes américains pour diverses missions, notamment la recherche et le sauvetage, le maintien de l’ordre, la préparation militaire et la protection de l’environnement marin. Initialement désigné HH-60J, il a été modernisé et rebaptisé en 2007.

Choisi pour remplacer le HH-3F Pelican, le MH-60T fait partie de la famille d’hélicoptères Sikorsky S-70 et est basé sur l’hélicoptère SH-60 Seahawk de l’US Navy, lui-même basé sur l’hélicoptère UH-60 Black Hawk de l’US Army. Le développement a débuté en septembre 1986, le premier vol a eu lieu le 8 août 1989 et le premier HH-60J est entré en service dans l’USCG en juin 1990. La production a pris fin en 1996, après la production de 42 hélicoptères ; six Seahawks retirés du service ont également été remis à neuf selon les spécifications du MH-60T à partir de 2010.

En 2017, l’USCG a mis en place un programme de prolongation de la durée de vie de sa flotte actuelle de MH-60T, en reconstruisant les appareils soit avec des coques neuves fabriquées par Sikorsky, soit en convertissant des appareils de l’US Navy retirés du service. En 2023, l’USCG a obtenu l’autorisation d’acquérir 12 MH-60T supplémentaires pour remplacer certains MH-65 Dolphin, l’autre type d’hélicoptère de l’arsenal des garde-côtes. La même année, l’USCG a reçu l’autorisation de passer à une flotte entièrement composée de MH-60T, portant ainsi sa flotte à 127 appareils.

8 août 1995 : mort à 81 ans du pilote et as allemand Herbert Ihlefeld (132 victoires).

Herbert « Ihle » Ihlefeld (1er – ) est un des plus grands pilotes de chasse de la Luftwaffe. Il figure à juste titre au côté des pilotes dite de la première heure. Cité à l’ordre de l’armée à six reprises et titulaire de 132 victoires, il commença sa carrière opérationnelle en Espagne et survécut à d’innombrables combats jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Initialement dans l’infanterie à ses 19 ans, Herbert Ihlefeld passe finalement dans la Luftwaffe encore secrète en tant que mécanicien. En , il entre dans le programme de formation de pilote de chasse. Il fait finalement ses premières armes durant la guerre civile espagnole en 1937 en tant que sous-officier pilote à la 2./JGr 88. Il s’y révèle un des plus prometteurs pilotes allemands et quand il retourne au pays en , il avait descendu un total de 9 avions républicains, ce qui lui valut non seulement le statut d’as, mais aussi une promotion directe au grade de Leutnant pour bravoure au combat.

Un mois plus tard, il est affecté au Stab du I./LG 2, une unité de formation de pilotes, en réalité un groupe pleinement opérationnel. En 1939, il fait partie de l’escadron de vol acrobatique allemand. Quand la Seconde Guerre mondiale le 1er , Ihlefeld prend part à plusieurs missions durant l’invasion de la Pologne.

Le , il remporte sa première victoire de la guerre en pleine bataille de France sur un chasseur français MS 406. Le , il descend deux avions britanniques. Nommé tour à tour Staffelkapitän de la 2./LG 2, puis Kommandeur du I./LG 2 le en pleine Bataille d’Angleterre, l’Oberleutnant Ihlefeld se montre une fois encore un adversaire implacable. À la fin de l’année, il possède 25 victoires dont 14 remportées rien qu’en septembre récompensées le 13 par la croix de chevalier de la croix de fer. Le 1er octobre, il devient aussi Hauptmann.

Jusqu’en , il accroît encore son score de 10 victoires. Le groupe participe ensuite à la campagne des Balkans. Au premier jour de l’offensive le , Ihlefeld est abattu par la DCA serbe et fait prisonnier. Interrogé et torturé, il est sauvé du peloton d’exécution huit jours plus tard grâce à l’avance des troupes allemandes. Après avoir récupéré en Allemagne, il reprend sa place à la tête du groupe et descend un Hurricane le au-dessus de la Crète.