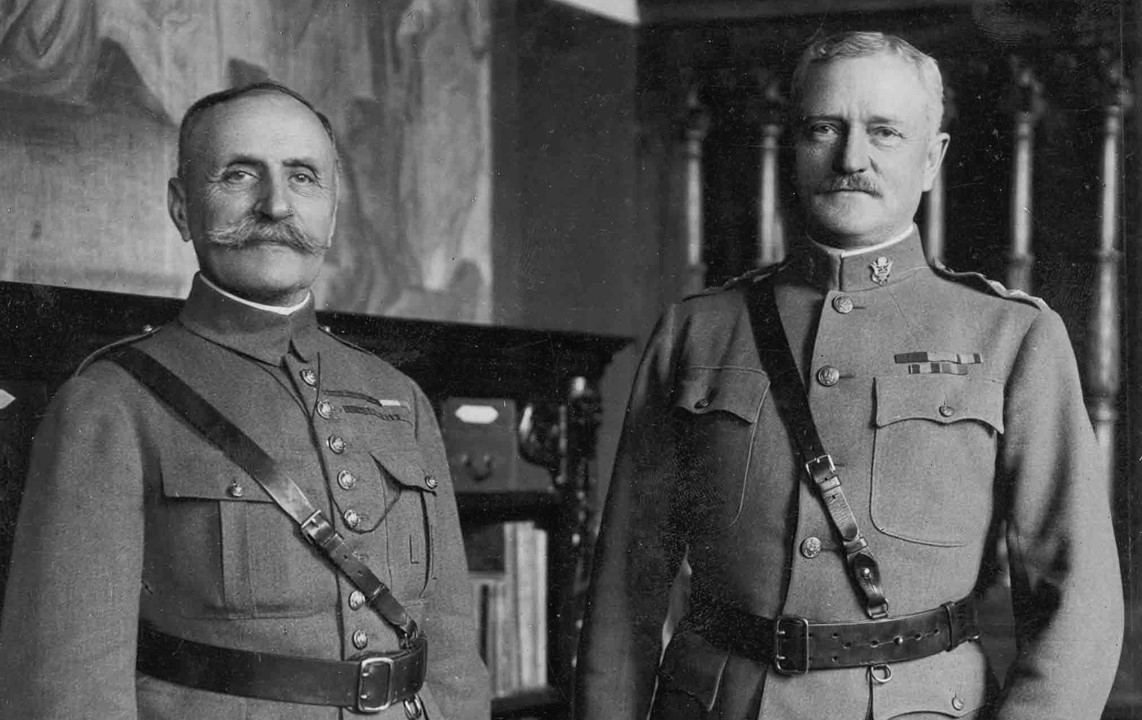

Ce serait commettre un grave contre-sens historique que de vouloir considérer l’exercice du commandement interallié de Foch en 1918 à l’aune de celui d’Eisenhower à la tête des armées alliées en Europe en 1944 – 1945. En effet, Eisenhower disposait d’un commandement intégré « joint » qui lui faisait commander des groupes d’armées multinationaux[1], au sein desquels toute notion d’armée nationale et donc de « commandant en chef » national avait totalement disparu. Alors qu’en 1918, Foch, commandant en chef interallié, commandait à des commandants en chef nationaux, Pétain pour l’armée française, Haig pour l’armée britannique et Pershing pour l’armée américaine. Chaque commandant en chef national, certes subordonné à Foch pour la conduite des opérations, demeurait néanmoins responsable devant son gouvernement, pour ce qui relevait de la préservation de ses intérêts nationaux. Ceci se concrétisait par le droit de recours de chacun des commandants en chef auprès de son chef de gouvernement[2]. C’est à l’aune de cette réalité qu’il convient de considérer les relations de commandement entre Foch et Pershing.

Cette excellence des rapports entre les deux généraux va être explicitée en s’appuyant sur deux exemples : la perception par Foch de la place et du rôle des contingents américains au sein des forces de l’Entente (il est d’ailleurs symptomatique que l’expression de l’époque fût celle-ci et non pas celle, moderne, de « coalition » ; la sémantique a toujours un sens) pour le premier et la crise d’octobre 1918 en Argonne pour le feu des critiques, notamment de Pétain et de Clemenceau. Foch a toujours arbitré en faveur de Pershing[3].

Par ailleurs, s’agissant des conditions futures d’engagement de l’armée américaine, alors en cours de débarquement dans les ports français dès juin 1917, les opinions divergeaient. Pétain clamait haut et fort « J’attends les Américains et les chars ». Pourquoi ? Face au renforcement du potentiel militaire allemand sur le front occidental par le transfert de grandes unités depuis le front russe, éteint suite à la paix de Brest-Litovsk, facteur accentué par une grave crise des effectifs consécutive aux pertes subies, l’armée française se trouvait dans un rapport de forces nettement défavorable par rapport à l’armée allemande.

Pour pallier cette situation, Pétain avait imaginé un système selon lequel, au terme d’une période d’aguerrissement dans un secteur calme du front, le groupe d’armées de l’Est, les grandes unités américaines du niveau de la division se trouveraient amalgamées au sein des corps d’armée français. Une telle vision n’était pas celle de Foch. Même s’il n’en n’avait pas été tenu informé officiellement, Foch se doutait bien que Pershing disposait de directives politiques claires de la part du gouvernement américain, visant à lui faire constituer une armée autonome et indépendante de l’armée française. Foch ne se trompait pas : Pershing était détenteur d’une instruction personnelle et secrète signée du Président et allant dans ce sens.

D’emblée, Foch était acquis à l’idée d’une armée américaine autonome, et opposé à la « solution Pétain ». Il imaginait trop bien les problèmes d’interopérabilité de divisions américaines réparties au sein de corps d’armée français. Mais surtout, il prenait en considération le sentiment national américain, dont Pétain semblait s’affranchir avec la plus grande désinvolture. Ce sentiment national était d’autant plus important, qu’au niveau politique, les États-Unis n’avaient pas le statut d’allié de l’Entente, mais celui d’associé. De par son statut de commandant interallié, Foch était naturellement sensibilisé à ces aspects « internationaux ». Pétain appuyait son argumentation sur un constat indiscutable, l’intégralité de l’équipement des formations américaines relevait des ressources françaises.

Sa solution présentait pour lui un double avantage : reconstituer les effectifs exsangues des grandes unités françaises, tout en aguerrissant progressivement les formations américaines et rôdant leurs états-majors. Mais elle se heurtait au particularisme américain et au nationalisme pointilleux de Pershing, ardent défenseur de l’autonomie de l’armée américaine. Bien qu’il fût parfaitement conscient des insuffisances de l’armée américaine, notamment concernant le fonctionnement des états-majors, Foch, soucieux de placer les intérêts interalliés au-dessus des contingences nationales, tranche le débat en faveur de la thèse de Pershing et soutient avec conviction la position américaine de mise sur pied d’une armée autonome, même si cela devait signifier une entrée en ligne plus tardive des divisions américaines.

Le second cas est encore plus révélateur de l’entente Foch–Pershing. L’armée autonome américaine est entrée en ligne au début de l’automne 1918, sous les ordres de ses chefs, après une période de rodage, sous le commandement de Pétain, au cours de laquelle elle « s’est faite les dents » lors des opérations la réduction de la poche de Saint-Mihiel.

Dans sa conception générale des opérations, Foch avait planifié une vaste manœuvre visant à couper en deux les armées allemandes à hauteur de la Meuse et d’enrouler leur aile gauche, de manière à lui interdire toute possibilité de repli en direction du Rhin. C’est cette manœuvre qui devait être complétée et parachevée par une offensive française en Lorraine.

Dans ce cadre, Pershing devait, depuis ses positions de départ en Argonne, se saisir du massif, ce qui lui ouvrait la possibilité de s’emparer des points de passage sur la Meuse, coupant de la sorte les communications de l’aile gauche allemande. Cette action de Pershing devait couvrir l’effort français qui se développait en Champagne sur la direction générale Châlons – Charleville, avec deux armées, Guillaumat et Gouraud.

Le 19 octobre, Foch diffuse de nouvelles directives. Les armées françaises devant atteindre une ligne Mézières – Sedan – Longwy, Pétain perdait l’autorité temporaire qu’il exerçait sur Pershing, qui obtenait ainsi son autonomie totale, et devenait alors réellement, grâce à Foch, l’alter ego des autres commandants en chef alliés.

Mais, l’inexpérience des états-majors américains aboutira à ce que l’offensive en Argonne fût stoppée[4] compte tenu des embouteillages inextricables que des mouvements mal conçus et non régulés avaient entrainés. Clemenceau va jusqu’à demander officieusement à Foch le relève de Pershing. Mais, nullement désireux de créer une crise interalliée, Foch refuse, ce qui crée une certaine tension entre lui et Clemenceau.

Cette mansuétude de Foch vis-à-vis de Pershing indisposa particulièrement Clemenceau qui, a contrario, constatant la persistance des difficultés américaines, pressait Foch d’obtenir sa relève, ce qui aurait été, à coup sûr, source d’une grave crise inter alliée. Les relations entre les deux Français s’en ressentirent. Finalement, le 21 octobre, cette fois-ci, officiellement, Clemenceau prie Foch de demander à Wilson la relève de Pershing. Courtoisement mais fermement Foch refuse. Et il ne donne pas suite.

L’indulgence de Foch vis-à-vis de Pershing est d’autant plus à noter que la difficulté des forces américaines à attaquer en direction de Mézières, rendait caduc son plan initial qui, ayant fixé le gros des forces allemandes dans la plaine belge, voulait les attaquer du sud vers le nord, depuis la région de Mézières[5]. Peut-être Foch avait-t-il fondé trop d’espoirs sur les capacités réelles de la jeune armée américaine en leur confiant la réalisation de son effet majeur, tandis que Pétain, en revanche, en avait une perception plus proche de la réalité[6].

L’échec américain est essentiellement dû à l’inexpérience des états-majors des grandes unités[7]. Quoi qu’il en soit, même si le désordre du fonctionnement des états-majors américains avait eu pour effet direct l’abandon par le commandant en chef interallié de la seule réelle opportunité de percée du front allemand qui se soit réellement présentée de toute la guerre, Foch refuse absolument d’en faire endosser la responsabilité à Pershing par une mesure de relève qui n’aurait pu qu’assombrir les relations interalliées[8].

Foch avait toutefois proposé à Pershing d’alléger l’exercice du commandement de ses subordonnés en regroupant un certain nombre de divisions américaines avec des divisions françaises sous forme de corps d’armée mixtes au sein d’une armée commandée par le général Hirschauer. Pershing y a opposé son veto le plus formel[9].

En termes de méthodes de commandement, Foch traitait directement avec chacun des commandants en chefs concernés, Pétain, Haig et Pershing. Durant les huit mois pendant lesquels son commandement s’est étendu durant le conflit[10], Foch n’a réuni les commandants en chef en séance plénière qu’à deux occasions : pour leur commenter son mémoire du 24 juillet pour la reprise de l’offensive et pour soumettre à leur approbation les conditions de l’armistice.

Enfin, dans l’exercice de son commandement, Foch a toujours pris en compte les intérêts nationaux de ses partenaires alliés et n’a jamais donné brutalement d’ordre qu’il savait devoir être mal perçu, sauf à Pétain, mais, pour lui, il était un subordonné national. Usant de sa force de conviction qu’il savait faire partager, Foch a toujours commandé en recourant à la persuasion. Il s’en est expliqué[11] :

« Le commandement unique, surtout quand il doit s’exercer sur des chefs d’une autre nation, d’une autre race, ne peut pas s’imposer par un décret. Le seul qui l’impose, c’est l’homme chargé de l’exercer, agissant, par son ascendant, sur ceux avec qui il doit collaborer (…)

Mon idée revient en somme à ceci : quand le commandement s’exerce sur des armées alliées, des ordres secs, impératifs, catégoriques ne produiraient aucun résultat. Il faut que celui qui les donne sache les faire accepter pleinement par celui à qui il s’adresse, qu’il obtienne sa confiance, son adhésion. Il n’existe pas pour lui d’autre manière de commander (…)

Quand les armées se battent ensemble, il est absolument impossible de réaliser l’unité de commandement autrement que par cette influence morale. En d’autres termes, ce n’est pas la contrainte qui agit, mais uniquement la persuasion.

À quoi sert-il en effet de donner des ordres lorsque pour toutes sortes de raisons matérielles et morales, ils ne peuvent pas être exécutés ? Il faut prendre les hommes, surtout les étrangers, comme ils sont et non pas comme nous voudrions qu’ils fussent ».

Ces lignes auraient pu, au mot près, être rédigées par un autre commandant en chef interallié, vingt-cinq ans plus tard, Eisenhower, même si, on l’a vu, le contexte de l’organisation du commandement de SHAEF était radicalement différent. Ce constat prouve à l’envi, qu’en dehors de toute contingence, l’exercice interallié du commandement répond à des impératifs qui s’imposent d’eux-mêmes aux chefs qui en ont la charge.

NOTES :

- Si le 12e groupe d’armées de Bradley était américain, le 21e de Montgomery était anglo-canadien et le 6e de Devers américano-français.

- Estimant que c’était lui-même qui représentait les intérêts nationaux français et en désaccord grave avec Pétain pour la reprise de l’offensive, Foch a obtenu de Clemenceau la suppression de l’exercice de ce recours par le commandant en chef français.

- Pershing n’était pas rancunier vis-à-vis de Pétain. Lors de la visite officielle du général De Gaulle aux États-Unis en juillet 1944, ce dernier a tenu à aller saluer le vieux général Pershing qui achevait alors sa vie à l’hôpital militaire de Walter Reed. Plus très conscient des réalités politiques du moment, Pershing demande à De Gaulle « des nouvelles de son vieux camarade, le maréchal Pétain ». Imperturbable, De Gaulle lui répond « Oh, vous savez, mon général, cela fait un certain temps que je ne l’ai pas vu ».

- Entraînant l’arrêt de l’offensive de Gouraud depuis la Champagne et permettant ainsi un rétablissement temporaire des Allemands à hauteur de l’Aisne entre Vouziers et Rethel.

- Ce n’était ni plus ni moins que l’idée de manœuvre de Manstein, à l’envers, 22 ans plus tôt ! Mais à l’envers.

- C’est la raison pour laquelle Pétain avait proposé à Foch le soutien de l’offensive américaine par son extension vers l’ouest jusqu’au-delà de Reims, en y intégrant toute la région du Chemin des Dames (action conjuguée des 5e et 10e armées).

- Inexpérience qui s’est traduite par des embouteillages monstres sur les arrières immédiats de l’échelon d’attaque dont les unités, souvent mélangées dans un désordre indescriptible, ont été contraintes de stopper, découvrant ainsi le flanc de Gouraud dont l’offensive progressait. Dans un souci d’alignement et donc de sûreté, Pétain en total accord avec Foch, a été contraint de stopper Gouraud.

- Joffre avait été amené en 1914, et plus tard, à « limoger » des généraux de rang élevé pour des motifs beaucoup moins graves. Mais le contexte en était strictement national.

- Cité par Koeltz. Histoire de la Première Guerre mondiale, page 495.

- Il a perduré jusqu’à la signature du traité de Versailles.

- Recouly. Le mémorial de Foch. Paris 1929. Les Editions de France. Pages 15 à 24. La parution posthume de cet ouvrage, a déclenché une vive réaction de la part de Clemenceau qui a répondu à Foch dans une polémique post mortem qui ne le grandissait pas par la publication de Splendeur et misères d’une victoire. Paris 1930. Plon.