Par Alban Lannéhoa, créateur et animateur du site TRIBORD-AMURE.FR sur la révolution navale entre 1815 et 1915

***

Les appellations courantes des officiers de la Marine Nationale font exception notable à la règle voulant que l’énoncé du grade soit précédé du mot « mon » dans les armées et dans la gendarmerie. La légende prête volontiers à cette curieuse singularité une explication historique : l’Empereur Napoléon 1er, furieux d’apprendre la déroute de sa flotte à Trafalgar, aurait lui-même banni cette marque de respect de l’appellation des marins. L’anecdote est plaisante, mais une telle mesure castigatrice serait particulièrement surprenante, alors même que le nom de l’amiral Villeneuve, portant le poids de cette défaite, figure malgré tout sur les piliers de l’arc de triomphe à Paris. Qui plus est, une telle décision s’appliquant à l’ensemble de la Marine sur tous nos arsenaux, n’aurait pu entrer en vigueur sans qu’il n’en reste aucune trace dans les archives. Dès lors, comment expliquer que les appellations des marins diffèrent de celles des autres armées ? La question paraît anodine, mais nous entraîne dans plus d’un siècle de débats sur les appellations militaires, et nous invite à mieux en comprendre la signification.

Il faudra pour tenter de répondre à cette question nous assurer de ce que signifie ce « mon ». Nous penchons instinctivement pour le simple pronom possessif. C’est aussi l’explication retenue par le linguiste et grammairien Maurice Grevisse[1]. L’usage du possessif serait à rapprocher de nombreuses formulations civiles particulièrement anciennes, du pater noster aux appellations courantes « mon père » pour un prêtre, « mon seigneur » ou sa contraction « monseigneur » pour une autorité ecclésiastique ou séculière de rang supérieur, jusqu’à « mon Roy » pour le souverain. Les formes féminines existent bien évidemment : on s’adresse par « ma sœur » à une religieuse, « ma mère » à la mère supérieure d’un ordre, « ma dame » à une laïque, ou encore « ma demoiselle » à une jeune femme.

On trouve la même tournure chez les Britanniques avec les formulations « my Lord » ou « my Lady », francisées en « milord » et « milady ».

L’usage particulièrement ancien et répandu de cette tournure souligne généralement le lien, sinon formellement hiérarchique, du moins de dépendance morale, ou exprime simplement une marque de respect et de déférence. Pour l’historien Jean Boulègue, l’usage du possessif introduirait également une connotation affective dans les appellations, aussi bien à l’adresse d’un supérieur que d’un subordonné, à travers des tournures plus familières comme « notre maître » ou « mon brave »[2].

Les usages militaires ne sont pas en reste : avant même que les grades militaires, qui traduisent initialement une charge ou une fonction, ne renvoient à une hiérarchie formellement organisée et standardisée, il existait des « sergents », « gens d’armes », « capitaines », ou « mestres de camp » puis « colonels ». De la même manière que pour un ecclésiastique ou un noble, ceux qui font carrière des armes verraient leurs subordonnés leur donner du « mon », parce qu’ils dépendent d’eux, reconnaissent leur légitimité et témoignent du respect dû à un supérieur.

Pour les militaires, cet usage se limite en principe à l’adresse d’un supérieur par un subordonné[3]. La réciproque n’est pas prescrite, mais n’est toutefois pas inenvisageable dans l’esprit, si l’on souhaitait faire montre du même respect à l’égard de ses subordonnés. En outre, cette formulation ne doit en principe être employée que par les militaires eux-mêmes, ou par les civils anciennement passés sous les drapeaux. Avant la féminisation des armées, une femme n’employait jamais de « mon » à l’adresse d’un militaire, puisqu’elle ne pouvait aucunement en dépendre hiérarchiquement. Cela s’explique peut-être aussi par une pudeur surannée, le possessif dénotant l’idée de lien affectif que souligne Jean Boulègue.

Cette explication rationnelle sur le plan de la linguistique se heurte toutefois à un argumentaire couramment soutenu dans les armées, voulant que le « mon » précédant le grade ne soit pas simplement le pronom possessif mais la contraction de « monsieur », lui-même contraction de « mon seigneur » par l’intermédiaire de « mon sieur ». Quelque répandue et quasiment unanime que puisse être cette explication de nos jours, elle semble faire fi de toute logique sémantique. Nous nous proposons de revenir plus attentivement sur l’origine des appellations militaires pour mieux comprendre les logiques à l’œuvre.

Les formulations en « mon » suivi du grade, ou le simple « Monsieur »[4], coexistaient sous l’Ancien Régime, et l’on trouve bien trace de la formulation en « mon » pour les marins à cette époque. Rien de surprenant à cela : les usages sémantiques n’étaient pas si différents entre la Marine et l’Armée à une époque où l’on observait même une certaine perméabilité dans la dénomination de charges à l’étymologie commune, notamment lorsque l’on parlait de « lieutenance-générale des armées navales » ou de « généralat des galères ».

Mais pourquoi donc ces deux formes d’appellation ? Qu’il s’agisse d’un marin ou d’un soldat, « Mon capitaine » renverrait davantage à la qualité militaire et au statut hiérarchique de l’intéressé, « Monsieur » à son ascendance aristocratique. Pour la Marine sous l’Ancien Régime, le « Grand Corps » était composé d’officiers de Vaisseau issus de la noblesse et constituant l’essentiel des effectifs, renforcés selon les besoins du service par des « officiers bleus », capitaines marchands ou corsaires servant à titre temporaire en qualité d’officiers subalternes sur les bâtiments du Roi[5].

Sans que le lien, de toute évidence fantaisiste, ne puisse être établi avec la bataille de Trafalgar, on observe bien un changement complet dans les usages dans la Marine au cours du XIXe siècle, avec la préférence pour des formules courtes, se limitant au grade sans le fameux « mon ». On se contenta dès lors de « lieutenant », « capitaine », « commandant », « amiral », appellations encore en vigueur de nos jours. Contrairement aux règles de correspondance écrites, selon lesquelles on emploie toujours une formule complète « monsieur le capitaine de vaisseau », les appellations courantes à l’oral n’ont à notre connaissance pas fait l’objet de réglementation particulière, et ne peuvent dès lors pas être formellement expliquées. On remarque toutefois ces formulations courtes dès le Second Empire dans des ouvrages publiés par des marins, que l’on suppose bien connaître les usages de leur temps.

Le général Pierre Cherfils (1849-1933) chercha en 1911 à analyser cette appellation courte sous le prisme d’une divergence fondamentale entre l’Armée et la Marine, à qui il manquerait un véritable esprit de corps et pour laquelle l’obéissance serait fondée sur la crainte et non le respect, justifiant ainsi cette différence dans les appellations : « Un usage séculaire fait que le titre que l’inférieur donne à un de ses supérieurs est précédé de l’adjectif doucement possessif « mon » et que cet inférieur dit « mon capitaine », « mon général » avec un air de respect presque filial. Au contraire de cette tradition, la marine avait adopté la simple appellation par l’énoncé sec et brutal du grade, tout nu. Les matelots disent en effet « amiral », « commandant », « capitaine », sans plus. […] Certes la marine a bien un esprit à elle, très particulier, puissant, tout en noble orgueil, assez méprisant du terrien, cimenté par des exemples héroïques et des traditions glorieuses ; mais elle n’a pas d’esprit de corps, parce qu’elle n’a pas de corps ; elle n’a même pas l’esprit de bâtiment, parce que ses bâtiments n’ont pas de vie propre, mais une existence intermittente. […] Une discipline rigoureuse, facilitée par l’isolement monacal du bord, réalise de vive force la cohésion et l’homogénéité nécessaires à cet organisme nouveau, qui doit, immédiatement, fonctionner sans erreur ni faiblesse. Il faut donc que cette discipline ait pour agent immédiat la crainte, la crainte salutaire qui engendre la sagesse, c’est-à-dire l’obéissance. D’ailleurs, qui veut commander doit inspirer la crainte d’abord, et avec celle-ci le respect ; l’affection ne vient qu’après. […] De là vient que la discipline maritime est basée sur la crainte, et c’est cette crainte qui s’exprime dans le vocable sec, plus timide que brutal, qui fait dire « amiral » tout court, comme on dit « sire », avec un respect où l’affection n’ose pas trouver sa place. Dans l’armée de terre au contraire, le régiment a une vie propre ; il demeure. […] Il a un esprit à lui parce qu’il a une vie à lui, qui lui fait mettre son amour propre à être distinct, ou mieux, distingué des autres. Et c’est ça l’esprit de corps. Entre des officiers qui faisaient autrefois la moitié de leur carrière dans le même régiment et des soldats qui y passaient sept ans, il s’établissait une vie commune, qu’entretenaient les exercices de l’instruction quotidienne, les loisirs et les fatigues des marches sous le soleil ou la pluie. En outre, l’officier s’occupe minutieusement de la vie matérielle se ses hommes, dont il est un peu le père ; et ses hommes lui rendent en reconnaissance l’intérêt de sa sollicitude. […] Enfin, au-dessus de ces liens de chaque jour, un culte supérieur plane, où palpite l’âme de ce corps. […] Son esprit de corps, familial, est le terrain fécond sur lequel la reconnaissance et l’admiration pour l’officier, en atténuant la crainte, font germer l’amour. C’est cet amour qui s’exprime si éloquemment par l’adjectif possessif « mon » et qui a créé l’usage touchant de dire « mon général » et « mon capitaine » avec la tendresse qui fait dire « mon père » »[6].

Si séduisant soit ce vibrant hommage aux hommes faisant vivre les régiments de l’armée de Terre, son auteur ne pouvait mieux méconnaître l’esprit de corps animant l’équipage d’un navire. Nous reprendrons pour l’illustrer la description par un élève officier en 1881 de la prière quotidienne, moment de recueillement où l’on sent véritablement vivre l’équipage à l’unisson : « C’est le seul moment de la journée où le silence absolu et l’immobilité se passent à bord. On n’entend plus que les craquements de la mâture, et le bâtiment qui se balance lentement a l’air de naviguer tout seul. A cet instant là on a comme la sensation de l’immensité qui vous entoure et la petitesse de la coquille de noix qui vous porte. Cette impression, les hommes la ressentent-ils ? Peut-être. […] Ils sont habitués de naissance à l’existence de la mer. Ils comprennent qu’à bord d’une frégate comme sur les planches d’une barque, le dévouement de chacun peut être nécessaire au salut de tous, que dans cette vie maritime il faut à tout instant pouvoir compter les uns sur les autres : les officiers sur leurs hommes, les hommes sur ceux qui les commandent, les matelots entre eux. Cette idée-là ne contribue pas peu, qu’elle soit nette ou confuse dans les esprits, à rendre plus facile l’intimité de tous les jours, à répandre cet esprit de corps qui fait que l’on se serre les coudes encore plus que dans un régiment et que le Commandant qui, le maître après Dieu à bord, a dans la main la vie de tant de braves gens, peut quelquefois sans image les appeler : mes garçons »[7]. Notons ici l’usage final du possessif employé dans un sens affectif dans la formule « mes garçons » à l’égard des subordonnés.

Un lieutenant de vaisseau resté anonyme répondit au général Cherfils dans les colonnes du même journal l’Eclair, proposant une contre-analyse des plus pragmatiques : « Dans la marine, on continua longtemps à dire « Monsieur » aux officiers, les grades de capitaine de vaisseau, capitaine de frégate, lieutenant de vaisseau, enseigne de vaisseau, étant trop long à énoncer. Quand on en vint à établir pour raison d’uniformité, l’assimilation des grades entre l’armée de mer et celle de terre, on décida de substituer à « Monsieur » le titre correspondant au grade du supérieur ; et de même que l’on avait dit « Monsieur » tout court, on adopta, tout court aussi, « capitaine, lieutenant… » Voilà. Cette question n’a donc aucun rapport avec « l’esprit de corps », pas plus que les appellations « mon père » et « papa » avec l’esprit de famille »[8].

Ces formules courtes pourraient ainsi n’être qu’une solution pragmatique, dans un souci de simplicité et d’efficacité opérationnelle, bien plus indiquée pour se faire comprendre sur le pont d’un navire. Nous serions également tentés d’y voir la manifestation d’un usage républicain tendant à remplacer une formulation étroitement associée à l’Ancien Régime. La Royale aurait-elle ainsi sciemment consacré dans le courant du XIXe siècle des appellations finalement très républicaines ? Cela ne semble guère surprenant si l’on considère l’histoire des appellations dans l’Armée, qui prirent également une tournure très politique au tournant du siècle.

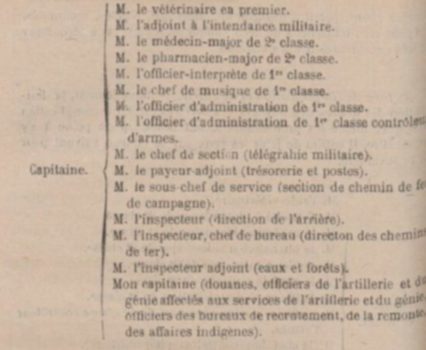

Les appellations courantes de l’Armée furent en effet affectées par un effort de standardisation remontant aux lois du 14 avril et du 19 mai 1834, proclamant l’égalité des officiers ayant le même grade quels que soient l’arme ou le service auquel ils appartenaient[9]. L’honneur était sauf malgré tout pour les officiers des armes qui se distinguaient toujours, bénéficiant seuls de l’appellation « mon capitaine », « mon commandant », etc. On maintenait alors des appellations spécifiques pour les officiers des autres services, telles « Monsieur l’officier d’administration » ou « Monsieur le médecin », mais le ver était dans le fruit : on comprenait de moins en moins une telle distinction alors que les officiers des services versaient leur sang sur les théâtres d’opération au même titre que les officiers des armes, et l’idée d’une harmonisation totale des appellations faisait déjà son chemin.

C’est dans ce contexte que l’on trouve la première trace de l’argumentaire faisant du « mon » une abréviation de « monsieur », dans le discours d’un corps assimilé. Dans son bulletin du 1er septembre 1900, le service de santé militaire préconisa d’harmoniser les appellations au profit des officiers assimilés, et de suivre l’exemple de la Marine en privilégiant les formules courtes. L’assertion relative à l’étymologie du « mon » avait ici pour seul but de dénigrer le système en vigueur, jugé « peu militaire ». Ne faisant l’objet d’aucune démonstration, cette affirmation allait pourtant à l’encontre de tous les manuels de langue française de l’époque.

En 1907, un rapport remis par Antoine Jourde, député de la Gironde, allait faire grand bruit[10]. Ce rapport préconisait l’unification des appellations des officiers et assimilés des troupes métropolitaines et des troupes coloniales. Jourde porta le 13 juillet 1907 devant la Chambre des députés une proposition de loi visant à étendre les appellations courantes aux corps assimilés, mesure que l’on présentait comme une suite logique de la Loi Berteaux du 21 mars 1905 sur la conscription universelle, posant le principe d’égalité de tous devant le service militaire. Cette réforme prétendait avoir avant tout une visée pratique, ayant pour objet de consacrer un usage s’imposant déjà l’oral : « à première vue, ce fouillis inextricable et inexplicable d’appellations paraît avoir d’autant moins d’importance que les troupiers, généralement remplis de bon sens, s’en libèrent bénévolement et donnent à l’officier quelconque auquel ils s’adressent l’appellation correspondante aux galons qui luisent sur ses manches »[11].

La proposition de loi portée par Antoine Jourde allait plus loin que la stricte unification des appellations, suggérant par la même occasion l’harmonisation de l’uniforme et portant diverses dispositions dont la suppression du fameux « mon » précédant le grade, ce qui serait revenu à faire comme la Marine. Le député justifiait cette proposition, avançant que la perpétuation d’appellations surannées était « de nature à perpétuer un esprit de caste que l’on estime bien peu républicain »[12]. Sous couvert de simplification, c’était donc là une lutte éminemment politique que menait le député socialiste à l’époque de l’affaire des fiches, qualifiant l’opposition à son projet « d’aristocratique dédain »[13] ou de « levée de vieux sabres »[14], et considérant qu’il s’agissait là d’une « survivance de l’esprit de caste, de chapelle, pour qui toute évolution vers le mieux-être est une menace pour les privilèges et les sinécures dorées »[15]. On comprend que l’appellation en « mon » n’était alors qu’une victime collatérale d’une offensive républicaine plus ambitieuse. Soumise à l’appréciation des directions du ministère de la Guerre, la proposition de loi fut rapidement jugée « dangereuse pour la discipline » et fermement rejetée par les plus hautes autorités militaires[16].

Le débat allait rapidement s’étendre, de manière relativement incontrôlée. Un chef de bataillon s’exprimant sous couvert de l’anonymat fit remarquer que l’on devrait également appliquer cette réforme aux sous-officiers, afin que l’on ne nomme plus différemment un sergent dans l’infanterie, un maréchal des logis dans la cavalerie, ou encore un second-maître dans la Marine. L’intéressé en vint jusqu’à suggérer de supprimer la spécificité des grades de la Marine, qu’il convenait d’harmoniser avec ceux de l’Armée : « Ainsi, pourquoi ne pas dire : sous-lieutenant de vaisseau au lieu d’aspirant ; lieutenant de vaisseau au lieu d’enseigne ; capitaine de vaisseau au lieu de lieutenant de vaisseau ; lieutenant-colonel de vaisseau au lieu de capitaine de frégate ; et enfin colonel de vaisseau au lieu de capitaine de vaisseau. Unifions donc complètement et il sera facile d’apprendre aux hommes qu’un sous-officier de hussards qui a un galon est un sergent de hussards, et qu’un premier-maître de marine est un adjudant de marine »[17]. On imagine aisément comment le ministère de la Marine, non concerné jusque-là par ces débats, dut alors accueillir cette suggestion !

En 1909, la Chambre des députés adopta en marge des discussions sur le budget de la Guerre pour 1910 un projet de résolution « invitant le ministre de la Guerre à réaliser la réforme des appellations uniques pour tous les officiers »[18]. Présentée par messieurs Jourde et Chauvière, cette résolution n’était qu’un avis et n’avait pas encore force de proposition de loi, mais le ministre de la Guerre ne s’y montra pas hostile et déclara que « la question lui paraît susceptible d’être mise à l’étude », sans pour autant se saisir véritablement de ce sujet épineux[19].

Les voix se firent plus nombreuses pour appuyer l’initiative. Un colonel s’exprimant lui-aussi sous couvert d’anonymat publia une tribune précisant qu’une telle réforme était de nature à éviter les méprises des hommes de troupe, qui pouvaient alors ne plus savoir comme s’adresser à leurs supérieurs hiérarchiques selon le corps auquel ils avaient à faire. L’auteur de cette tribune espérait ainsi qu’une décision favorable « mettra fin à un régime permettant d’infliger des punitions dans le genre de celle-ci : 5 juin 1907, Cadrouil, soldat à la 18e section ; quatre jours de salle de police, ordre du capitaine Phalippoux, de l’artillerie : s’est, à plusieurs reprises servi d’une expression incorrecte en parlant à cet officier. Ce fait a été signalé à la chambre des députés le 14 février 1910 par M. Jourde, qui ajouta : Quelle était cette expression incorrecte ? Le soldat avait appelé le capitaine : Monsieur l’officier ! »[20]. Pour souligner le bon sens de la réforme, on citait également une anecdote plaisante : « au banquet de la Vincennoise, en 1908, on a entendu le ministre de la guerre dire à un officier d’administration, en lui remettant une décoration : mon capitaine… »[21].

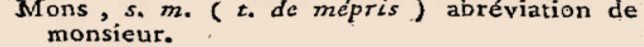

L’hypothèse faisant du « mon » une abréviation de « monsieur », passée relativement inaperçue jusqu’alors, resurgit avec force au début de l’année 1910, dans l’agitation de ce débat sur les appellations militaires. Plusieurs quotidiens régionaux[22-23-24] firent appel à une étymologie rattachant cette formule à une corruption de « mons », lui-même abréviation de « monsieur ». L’Express du midi suggéra au passage l’introduction cette formulation dans la Marine ! « S’ils veulent à toutes forces innover pour uniformiser, que ces députés ne demandent-ils plutôt d’introduire dans les appellations de la marine le mot « mon ». Ce mot n’est pas, comme on pourrait le croire, un possessif, mais bien la corruption de mons, lui-même abréviation de monsieur, et son emploi ajoute à l’appellation une nuance marquée de respect »[25].

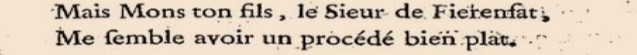

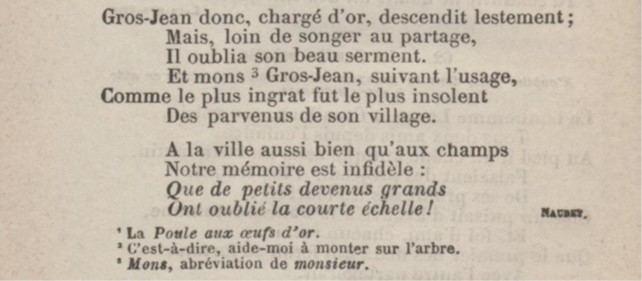

Cette idée, de nouveau avancée sans autre argumentaire linguistique, n’était guère plus satisfaisante. Il convient en effet de distinguer d’une part les abréviations strictement scripturales « Monsr », « Mons. » ou « Mons- », dont l’existence est attestée, notamment à l’égard de militaires, mais se lisaient « Monsieur » et n’avaient aucune raison de trouver réduites oralement à leur plus simple expression, et d’autre part l’abréviation « mons », quant à elle bien employée à l’oral mais qui se trouvait être en réalité une formule familière, exprimant dédain et mépris. On la trouva notamment employée comme telle à plusieurs reprises sous la plume de Voltaire, ou encore dans une fable d’Aimé Naudet au XIXe siècle. Difficile d’imaginer que l’on choisisse sciemment un terme péjoratif, habituellement employé pour qualifier ces messieurs « Fierenfat » ou « Gros-Jean », pour s’adresser à son supérieur hiérarchique. Ce serait là se faire une idée relativement originale du respect dû à cette autorité ! En outre, le « mons » dont il est question est l’une des exceptions grammaticales à la règle selon laquelle les consonnes finales sont muettes lorsque précédées d’une voyelle nasale[26-27]. La lettre « s » finale étant bien prononcée, aucun argument n’est proposé pour soutenir l’hypothèse de l’amuïssement en « mon ».

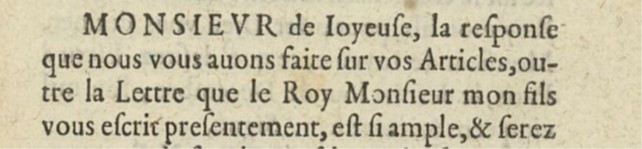

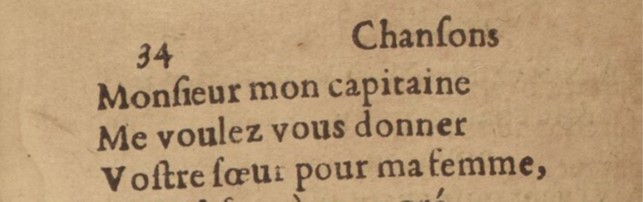

Ce serait en outre méconnaître les innombrables exemples de formulations telles que « Monsieur mon révérend père », « Monsieur mon maître », ou encore « Monsieur mon fils » lorsque la Reine douairière s’adressait à son fils le Roi ou mentionnait ce dernier dans sa correspondance. On trouvait selon le même principe la formule « Monsieur mon capitaine », ne laissant plus aucun doute sur la nature du pronom possessif. Cela n’aurait en effet aucun sens de voir dans ce « mon » une abréviation de « monsieur », qui précédait déjà le pronom :

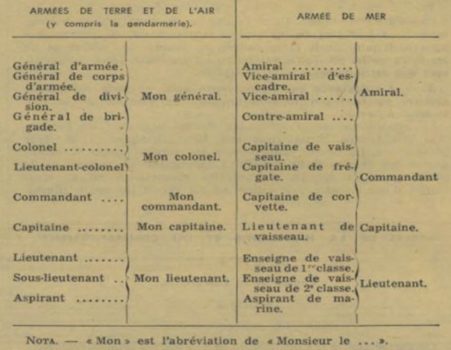

Ce débat étymologique ne représentait encore au début du XXe siècle qu’un épiphénomène accompagnant un débat sur les appellations qui était loin de s’apaiser. Le ministre de la Guerre n’ayant pas encore repris le sujet à son compte, une nouvelle proposition de loi fut déposée à la fin de l’année 1910[28]. Ainsi pressé par la chambre des députés, le Ministre soumit finalement à la signature du Président de la République un décret relatif à l’unification des appellations militaires, soulignant que « les mêmes appellations sont employées par l’inférieur s’adressant à un supérieur : elles sont précédées du mot « mon » si le supérieur est pourvu d’un grade d’adjudant ou d’un grade plus élevé »[29]. L’initiative du Ministre, faisant aboutir cette réforme par voie de décret, rendit caduque la proposition de loi ayant le même objet et enleva au Parlement la possibilité de la réaliser par voie législative. Cela ne semblait pas faire de différence notable, mais allait prêter à conséquences deux ans plus tard[30].

Le décret fut bientôt suivi par une modification du règlement sur le service intérieur du 4 février 1911, consacrant l’unification des appellations[31-32]. Si la réforme fut saluée par certains militaires, d’autres y

virent une manœuvre « républicaine, dreyfusarde et franc-maçonne »[33]. On soulignait ainsi que « le malaise qui règne dans l’Armée depuis l’Affaire Dreyfus commence à se traduire par des manifestations d’une forme nouvelle : un état d’esprit syndicaliste s’établit dans le corps des officiers. […] Il existe depuis longtemps déjà une association des officiers d’administration, association parfaitement illégale que le Gouvernement connaît, mais qu’il feint d’ignorer, faute de pouvoir la briser. Cette association, plus ou moins affiliée à la franc-maçonnerie, a fourni aux officiers d’administration les moyens d’obtenir à peu près tout ce qu’ils ont demandé. L’unification des appellations décidée par le général Brun, en dépit de l’avis contraire de tous les vrais chefs militaires, est le plus récent succès obtenu par l’association des officiers d’administration »[34].

Les opposants à cette réforme conservèrent un ressentiment farouche à l’égard du général Brun qui vint à décéder peu de temps après la signature du décret. Le lieutenant-colonel Rousset en particulier se montra particulièrement virulent : « le général Brun, qui vient de mourir d’une façon si imprévue, avait reçu de la nature des dons intellectuels très rares et qui auraient fait de lui un homme de premier ordre s’il ne lui avait pas manqué la volonté de les utiliser »[35]. Toutes les oppositions ne furent pas aussi basses en pareilles circonstances, d’autres faisant plus légitimement appel à l’étymologie : « Quoi qu’on fasse, un sous-intendant à cinq galons n’est pas un colonel, et un médecin qui en a trois se différencie quand même d’un capitaine. Il y a, dans la qualification particulière de chaque grade des étymologies respectables qui sont la caractéristique même de chaque fonction. Or, si celles-ci sont toutes également utiles et nécessaires, elles ne sont, par contre, ni comparables ni interchangeables. Un colonel est celui qui commande à une colonne ; un intendant est celui qui préside aux vivres et aux approvisionnements. Confondre, dans une appellation unique, le premier avec le second, ou inversement, est une simple absurdité. Il est fâcheux qu’après avoir tant hésité, on se soit décidé à la commettre. Personne n’y a gagné, mais la logique y a beaucoup perdu »[36].

Quels que fussent les arguments invoqués, le nouveau ministre de la Guerre Alexandre Millerand revint sur la réforme dès le 24 juillet 1912 via un nouveau décret, chose qu’une adoption par le Parlement ne lui aurait pas permis. Le Ministre justifia ce retour en arrière, estimant qu’il n’était pas de son ressort mais de celui de la Loi de trancher cette question, et soulignant que l’unité d’appellations était « susceptible d’induire en erreur le soldat sur le rôle et les fonctions des officiers avec lesquels il est en rapport »[37].

Le débat fut ainsi rouvert, avec de nouvelles réactions défavorables, cette-fois dans le camp réformateur, estimant que les militaires et le public « s’expliquent mal que l’on retire à toute une catégorie d’officiers – à moins qu’ils n’aient démérité – un bénéfice qu’ils tenaient de la volonté du Parlement »[38]. Le comité exécutif du Parti Radical et Radical-socialiste publia en novembre 1912 un vœu appelant à ce que l’on dépose une nouvelle proposition de loi pour fixer une fois pour toutes l’unification des appellations, garanties cette fois par le Parlement contre toute régression[39]. Le député socialiste du Cher Jules-Louis Breton reprit à son compte cette cause, sans nouvelle avancée malgré deux nouvelles propositions de loi déposées en 1916[40] et en 1920[41].

L’argument du « mon » abréviation de « monsieur » réapparut ponctuellement dans les derniers remous de ce débat, sans que l’on ne sache quel intérêt il servait alors précisément, avancé de manière assez malhabile, sur un ton péremptoire et sans argumentation aucune : « Je crois qu’il est certain que le vocable mon qu’un inférieur met devant le grade d’un supérieur est bien l’abréviation de Monsieur et non pas le pronom possessif Mon »[42]. Nous en trouvons une autre trace en 1918 dans Le Pêle-mêle : journal humoristique hebdomadaire, que nous pouvons difficilement considérer comme une source sérieuse sur le plan de la sémantique, et qui livrait alors l’explication suivante : « Pourquoi dans le langage militaire dit-on : mon général, mon colonel, mon capitaine ? Le mon n’est pas ici un adjectif possessif, mais bien l’abréviation du substantif mons ou monsieur. En Angleterre, d’ailleurs le subalterne dit au supérieur : sir, qui est l’équivalent de monsieur et de son abréviatif mons »[43]. L’approximation est flagrante : le sir britannique n’est pas l’équivalent de « monsieur » mais de son radical sire, sieur, ou seigneur, justement la partie absente dans le « mon » considéré.

Loin de disparaître après l’agitation politique au sujet des appellations militaires, l’idée fit son chemin, et on la retrouva dans divers articles de presse au cours des années 1930, notamment dans les lignes de La Voix du combattant, l’organe officiel de l’Union nationale des combattants[44]. Il s’agit à notre connaissance de la première reprise de cet argument par un organe de presse spécialisée.

En 1937, le philologue Ferdinand Brunot (1860-1938) rappela le sens péjoratif de « Mons » employé à l’oral : « Bien entendu, le titre de Monsieur ne devait jamais être raccourci. St-Simon raconte tout au long l’histoire de Saumery, dont l’insolence était légendaire, car il ne disait que Mons, quand il ne supprimait pas tout à fait le titre »[45].

Le dramaturge Abel Hermant[46], auteur de l’ouvrage Défense de la langue française en 1937, prit la plume trois ans plus tard au sujet des appellations militaires : « Nos guerriers continuent de s’intéresser vivement au petit problème du possessif que l’étiquette de l’armée de terre veut que l’on emploie quand on s’adresse à un supérieur en le qualifiant de son grade. Il ne les passionnera plus longtemps, car, depuis que les débats sont ouverts, il s’est élucidé tout seul. Selon la gradation coutumière à ce genre de controverses, on a proposé d’abord des solutions extravagantes et invraisemblables, celle, par exemple, de mon pour mons, abréviation de monsieur : je me suis permis de dire qu’elle a l’air d’une mauvaise plaisanterie ; puis, un beau jour le simple bon sens donne la sienne et elle triomphe aussitôt par une si frappante évidence qu’on est un peu honteux d’avoir perdu son temps à la discussion sophistique d’une question qui ne se posait pas. Il a si bien parlé, le simple bon sens, par le truchement d’un « vieil officier », que je trouverais fort impertinent de changer un mot ou une virgule à la lettre que voici : « Une explication est-elle donc nécessaire ? Je m’étais toujours figuré, pour mon compte, que l’on disait mon capitaine comme on dit mon sieur, ma dame, ma demoiselle, mon seigneur (devenus à l’usage monsieur, madame, mademoiselle, monseigneur), le possessif étant une marque de respect, une sorte d’hommage rendu à la personne à qui on s’adresse, par lequel on semble reconnaître qu’on lui « appartient », dans le sens où l’on disait sous l’ancien régime « appartenir » à tel personnage ». Cette explication (si toutefois c’en est une) m’avait toujours semblé si évidente que je n’aurais jamais songé à la donner si votre correspondant n’en avait pas proposé une autre. Peut-elle donner lieu à discussion ? Non, grâce au ciel ! Et je ne saurais dire combien je me trouve aise lorsque je lis ces lignes si parfaitement sensées après d’autres lettres (car j’en reçois encore), où l’on me soutient mordicus que l’explication par mon pour mons n’est nullement une mauvaise plaisanterie ».

Rien n’y fit toutefois, l’idée ayant déjà fait du chemin. On la retrouva après-guerre dans les lignes d’un fascicule sur les bonnes manières publiées par le périodique satirique Crapouillot. L’écrivain et critique littéraire André Thérive[47] réagit à son tour dans un « cours de civilité militaire » publié en 1953[48] : « une légende tenace veut que mon (dans mon colonel, mon capitaine) soit un résidu de mons (ancienne abréviation de monsieur). Mais c’est sans doute une explication pédante et fantaisiste : car mons était familier, péjoratif, ou du moins toujours appliqué par un supérieur à un inférieur. De plus, avec un titre, il n’est guère attesté que devant l’article : Mons. l’évêque, disaient les rois de France aux prélats. Enfin il est sans doute d’origine toute littéraire, artificielle, j’allais dire… scripturaire ; car c’est sans doute l’abréviation de mons. dans les actes notariés qui l’accrédita. On ne conçoit pas qu’elle eût soudain débordé dans l’usage oral des militaires. Bien plus probable est l’emploi d’un possessif atténué, comme d’ailleurs le veut la conscience des sujets parlants. Mon cousin, mon adjudant (notez qu’on n’a jamais prononcé mon-s-adjudant) mon confrère, ne sont pas forcément des termes d’affection ni de familiarité. Les derniers cochers de fiacre disaient mon prince aux clients qui donnaient un bon pourboire. Et à l’origine, mon-sieur ou mon-seigneur marquent bien que l’inférieur peut feindre la « propriété » de son supérieur, sans choquer celui-ci ». Quelque énergie que l’on déployât pour défendre le pronom possessif, la curieuse hypothèse étymologique née du débat sur les appellations au début du siècle était désormais tellement ancrée dans les esprits, que l’on allait la retrouver consacrée réglementairement : un discret nota du premier titre du Décret de 1966 portant règlement de discipline générale dans les armées précisa ainsi que « mon est l’abréviation de Monsieur le »[49].

On notera que le fameux « mon » n’était soudainement plus l’abréviation du seul « monsieur » mais également de l’article précédent le grade. Les commentaires d’André Thérive, soulignant que le « mons » auquel on faisait appel, n’échappait à son sens péjoratif qu’à la condition d’être suivi de l’article et du titre, ne furent probablement pas étrangers à ce changement venant opportunément au secours d’un argumentaire restant fragile.

L’historien Jean Boulègue souligna que « Cette étymologie linguistiquement peu convaincante, et démentie par les dictionnaires, trahit un certain malaise devant la connotation paternaliste »[50]. Le texte introductif du Décret de 1966 s’inscrivait en effet dans une volonté d’assouplissement du cadre réglementaire traditionnel : « De nouvelles perspectives sont ainsi offertes à la jeunesse. Plus instruit, grâce à une scolarisation plus étendue et plus longue […], le jeune homme d’aujourd’hui entre dans la vie active avec une conscience avivée de ses possibilités et de ses droits. Il est animé par l’ambition d’acquérir au plus tôt dans la société une place répondant à ses aspirations. Cette affirmation de la personnalité tend à l’affranchissement de tutelles trop étroites allant parfois jusqu’à la contestation des valeurs traditionnelles. […] Cette évolution des armées et des esprits impose que les règles de la discipline militaire soient adaptées aux conditions de notre époque ».

Comme le fera Maurice Grevisse en 1993, le linguiste Robert Le Bidois[51] contesta cette explication en 1970 dans son ouvrage Les mots trompeurs ou le délire verbal[52] : « On s’est demandé d’où venait l’emploi de mon devant l’appellation du grade militaire. Certains auteurs ont cru y voir un vestige du mot Mons, ancienne abréviation de Monsieur. Mais cette hypothèse me paraît inadmissible, et pour deux raisons. Tout d’abord, ce Mons était toujours très familier, sinon même péjoratif. Ainsi Saint-Simon raconte que Saumery, dont l’insolence était notoire, ne disait jamais autrement que Mons (ou Mon.) : « Mons. Turenne », « Mon. De Beauvillier ». Il serait bien étonnant qu’un tour péjoratif eût donné naissance à l’emploi « militaire » de mon, qui est incontestablement respectueux. D’autre part, s’il s’agissait d’une abréviation de Monsieur, on s’attendrait à trouver l’article devant le nom du grade : « Mon(s) le capitaine, Mon(s) le général » (comme on dit Monsieur le directeur, Monsieur le ministre, etc.). Or les textes ne nous fournissent aucun exemple de ce tour. Il faut donc en conclure que le mon en question est tout simplement l’adjectif possessif employé en signe de respect, que l’on retrouve d’ailleurs dans les rapports avec les religieux : « Mon révérend père », « Ma soeur », etc ».

Contestée unanimement par les plus éminents spécialistes de la langue française, mais désormais consacrée réglementairement, ce qui n’était qu’une hypothèse étymologique fort discutable se trouva transposé dans les livrets distribués dans les écoles militaires depuis les années 1970. Tous les militaires aujourd’hui en activité et s’intéressant de près ou de loin au sujet ont pu entendre cette explication, qui n’est plus remise en cause par quiconque, et se trouva même reprise stricto sensu dans un célèbre manuel de bons usages dans la Marine, publié en 1986[53].

Cette hypothèse bancale s’est ainsi imposée dans les esprits alors même qu’un autre mouvement était à l’œuvre : celui de la féminisation des cadres militaires. L’argumentaire ne pouvait plus mal tomber : la référence communément admise à une contraction de « monsieur » rendait totalement incohérente l’usage du possessif à l’adresse d’une femme, comme le supposa une enseigne de vaisseau dans les lignes de Cols Bleus en 1990 : « Je ne puis m’empêcher de sourire : le « mon » en usage dans les armées de Terre et de l’Air est, comme tout militaire devrait le savoir, l’abréviation de « Monsieur le… » appellation qui, dans mon cas, est tout à fait usurpée »[54]. De nos jours, l’instruction d’application du décret relatif à la discipline générale militaire[55] précise que les officiers féminins sont appelés par leur grade sans qu’il ne soit précédé de « madame » ou de « mon », sans pour autant préciser de raison à tout cela. Il est regrettable de constater qu’une méprise vieille de quelques décennies fasse obstacle aujourd’hui à l’usage d’une marque de respect ancestrale, dont sont aujourd’hui privées les femmes accédant aux plus hautes responsabilités militaires.

Il nous semble utile de reprendre les manuels de nos écoles militaires sur ce sujet, tant pour nourrir la réflexion sur les appellations, que pour simplement comprendre les origines et la signification profonde de formules employées quotidiennement par des milliers de militaires, et dont nous avons malheureusement perdu le sens. Ferons-nous prévaloir un argumentaire porté en leur temps par le Pêle-mêle et le Crapouillot, au détriment de l’avis éclairé des linguistes et grammairiens Maurice Grevisse, Jean Boulègue, André Thérive et Robert Le Bidois ?

- GREVISSE Maurice, Le français correct, édition de 1993.

-

BOULÈGUE Jean, L’officier dans la société française : l’héritage de la Troisième République, Revue française de sociologie, 2003/4 (vol 44), pp. 695-711.

-

Ministère de la guerre, Décret du 1er avril 1933 portant règlement du service dans l’armée, 1ère partie, discipline générale, mis à jour à la date du 15 avril 1940, imprimé par les éditions Charles-Lavauzelle & Cie, Paris, 1940.

-

Appellation notamment employée sous l’Ancien Régime pour désigner le frère puiné du Roi, et que l’on retrouve dans le langage courant à l’adresse d’un supérieur hiérarchique.

- AMAN Jacques, Recherches sur les officiers bleus dans la Marine française au XVIIIe siècle, Annuaires de l’Ecole pratique des hautes études, 1974, pp. 803-809.

-

CHERFILS Pierre Joseph Maxime, « L’esprit de Corps, à propos des appellations militaires et maritimes », L’éclair : journal politique quotidien absolument indépendant, 25 avril 1911./

-

ROLLET DE L’ISLE Maurice, Carnets de voyage sur la Flore, 1881-1882, Editions Voilier Rouge, 2023.

-

Lieutenant de vaisseau S., « L’Esprit de Corps », L’Eclair : journal politique quotidien absolument indépendant, 27 avril 1911.

-

Chambre des députés, Impressions : projets de lois, propositions, rapports, 24 mars 1916.

-

L’Energie française : sociale, littéraire, politique et nationale, 5 janvier 1907.

-

La lanterne : journal politique quotidien, 27 novembre 1909.

-

Journal officiel de la République française, documents parlementaires, 17 février 1907.

-

Armée et démocratie : journal hebdomadaire, 11 janvier 1908.

-

Ibid.

-

Ibid.

-

La Lanterne : journal politique quotidien, 27 novembre 1909.

-

La Dépêche algérienne : journal politique quotidien, 24 novembre 1909.

-

Le Journal, 15 février 1910.

-

Le Radical, 15 mai 1910.

-

Ibid.

-

La Dépêche : journal quotidien, 18 février 1911.

-

La Volonté nationale : journal de Paris, politique, littéraire et financier, 8 janvier 1910.

-

Le Bien public : Union bourguignonne, 10 janvier 1910.

-

La Gazette de France, 12 novembre 1910.

-

L’Express du midi : journal quotidien de Toulouse et du sud-ouest, 14 novembre 1910.

-

DUPUIS Sophie, Traité de prononciation, ou nouvelle prosodie française, 1836.

-

ALAFFRE Benjamin, Grammaire française conforme aux principes de Lhomond, 1854.

-

L’Univers, 29 octobre 1910.

-

La Dépêche : journal quotidien, 18 février 1911.

-

Les Nouvelles : journal quotidien du soir, 24 octobre 1912.

-

Revue d’artillerie, 1er avril 1911.

-

Revue générale de médecine vétérinaire, 1er janvier 1911.

-

BOISFLEURY Robert, comte de, Syndicats d’officiers, 1911.

-

Ibid.

-

La Croix, 25 février 1911.

-

Les Annales politiques et littéraires, 31 décembre 1911.

-

Les Nouvelles : journal quotidien du soir, 24 octobre 1912.

-

Ibid.

-

L’Aurore : littéraire, artistique, sociale, 29 novembre 1912.

-

Proposition de Loi ayant pour but de modifier la désignation des grades et d’unifier les appellations de tous les officiers de l’armée métropolitaine et de l’armée coloniale, présentée par M. Delpierre, Chambre des députés, onzième législature, session de 1916.

-

La Dépêche de Brest : journal politique et maritime, 30 décembre 1920.

-

L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 1er janvier 1917.

-

Le Pêle-mêle : journal humoristique hebdomadaire, 3 mars 1918.

-

La Voix du combattant, Union nationale des combattants, 27 août 1932.

-

BRUNOT Ferdinand, Histoire de la langue française, des origines à 1900, Tome IV, Paris, 1939.

-

Normalien, auteur de nombreux romans et pièces de théâtre. Elu à l’Académie française en 1927, il en fut exclu en 1945 après une condamnation pour faits de collaboration.

-

Pseudonyme de Roger Puthoste (1891-1967).

-

Carrefour : la semaine en France et dans le monde, 7 janvier 1953.

-

Décret de 1966 portant règlement de discipline générale dans les armées.

-

BOULÈGUE Jean, L’officier dans la société française : l’héritage de la Troisième République, Revue française de sociologie, 2003/4 (vol 44), pp. 695-711.

-

Prix de la langue française de l’Académie française en 1939, chroniqueur du quotidien Le Monde sur la langue française.

-

LE BIDOIS Robert, Les mots trompeurs ou le délire verbal, Hachette, Paris, 1970.

-

VERCKEN DE VREUSCHMEN Roger, Marine et bons usages, 1986.

-

Enseigne de vaisseau de 1ère classe Brigitte Vallé, « Un marin à l’ECPA », Cols Bleus, 17 mars 1990.

-

Instruction n°2017/DEF/SGA/DFP/FM/1 d’application du décret relatif à la discipline générale militaire.