Entre le 15 et le 20 octobre 1805, Napoléon réalise l’impossible : capturer une armée entière sans livrer de bataille rangée. Ce coup de maître stratégique ouvrira la route du triomphe d’Austerlitz.

La scène se déroule sur les rives du Danube, dans la petite ville bavaroise d’Ulm. En ce matin d’octobre 1805, plus de 50 000 soldats autrichiens déposent les armes devant l’Empereur des Français. Leur général, Karl Mack von Leiberich, vient de signer l’une des capitulations les plus humiliantes de l’histoire militaire. Comment en est-on arrivé là ? Comment une armée entière a-t-elle pu se retrouver piégée comme dans un étau, contrainte de se rendre sans avoir vraiment combattu ?

Retour en arrière. Nous sommes au printemps 1805. Sur les falaises de Boulogne, face à l’Angleterre, Napoléon prépare l’invasion des îles britanniques. Mais à Vienne et Saint-Pétersbourg, on échafaude d’autres plans. Une nouvelle coalition se forme : la troisième du nom. L’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne, rejointes par la Suède et Naples, s’unissent pour abattre ce Corse devenu trop puissant.

Les Autrichiens décident de frapper les premiers. Le calcul semble simple : attaquer avant l’arrivée des renforts russes, profiter de la distance qui sépare Napoléon de l’Allemagne. Le général Mack, confiant, franchit l’Inn avec 72 000 hommes et s’installe confortablement à Ulm. Il attend tranquillement que les armées du tsar viennent le rejoindre. Ce sera sa plus grande erreur.

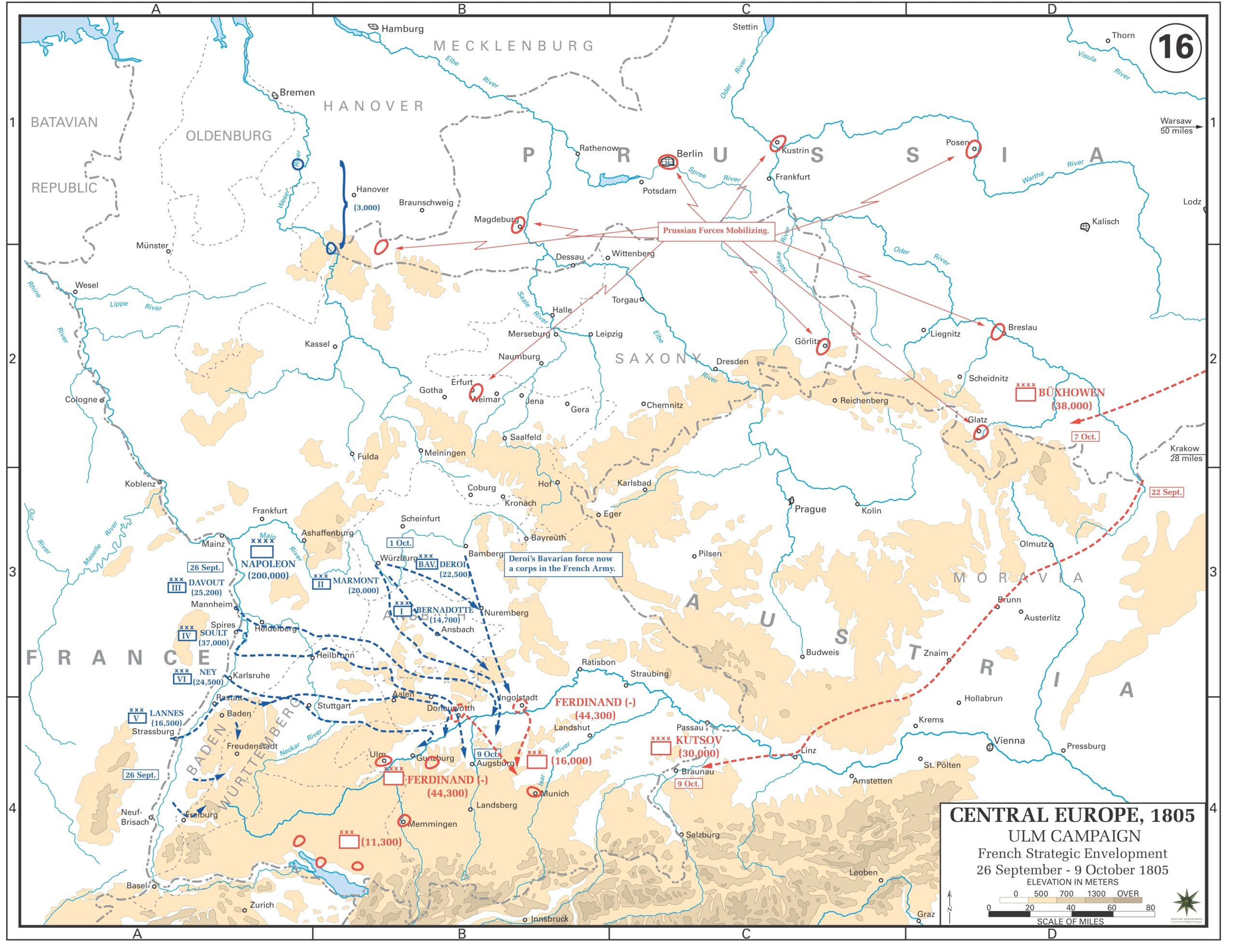

Car pendant que Mack attend, Napoléon bouge. Et quelle rapidité ! En moins de trois semaines, il fait pivoter toute son armée depuis les côtes de la Manche jusqu’au cœur de l’Allemagne. 200 000 hommes traversent la France, franchissent le Rhin, défilent à travers la Franconie. C’est un ballet militaire d’une ampleur inédite, orchestré avec une précision d’horloger.

Le génie du plan réside dans sa trompeuse simplicité. Plutôt que de foncer droit sur Ulm par la Forêt-Noire comme tout le monde s’y attendrait, Napoléon fait un grand détour par le nord. Sept corps d’armée convergent en arc de cercle vers le Danube, coupant les communications autrichiennes avec Vienne. Quand Mack comprend enfin ce qui se passe, il est déjà trop tard.

Le 7 octobre, les premiers accrochages éclatent à Wertingen. Mack réalise soudain que les Français ne sont pas devant lui, mais derrière lui. La panique s’installe dans l’état-major autrichien. Les jours suivants voient une succession de combats : Günzburg le 8, où Ney force le passage du Danube, puis Elchingen le 14, nouvelle victoire française. À chaque fois, l’étau se resserre toujours davantage.

Imaginez la situation. Vous êtes général autrichien, installé à Ulm avec 60 000 hommes. Vous découvrez soudain que l’ennemi est partout autour de vous. Au nord, au sud, à l’est. Votre seule issue possible ? Le Danube dans votre dos. Les Russes qui devaient vous secourir ? Encore à des semaines de marche. Votre ligne de retraite vers Vienne ? Coupée.

C’est exactement le cauchemar que vit Mack à partir du 14 octobre. Il tente bien quelques sorties désespérées. Le prince Ferdinand réussit même à s’échapper avec 6 000 cavaliers vers le nord. Mais pour le gros des troupes, coincées dans Ulm, il n’y a plus d’échappatoire.

Les négociations commencent. Mack tergiverse, gagne du temps, espère encore un miracle. Napoléon, lui, n’est pas pressé. Il sait que chaque jour qui passe affaiblit un peu plus le moral autrichien. Il sait aussi que les Russes sont encore loin… Très loin.

Le 20 octobre 1805, c’est fini. Sur la plaine de Michelsberg, devant les murs d’Ulm, se déroule un spectacle extraordinaire. Les régiments autrichiens défilent entre deux haies de soldats français et déposent leurs armes : 27 généraux capturés, 60 000 prisonniers, 40 drapeaux, 60 canons. Une armée entière mise en échec.

Et du côté français ? À peine 2 000 pertes. Napoléon vient de remporter l’une des victoires les plus parfaites de l’histoire militaire. Une victoire par la manœuvre pure, par l’intelligence stratégique plutôt que par le choc des armes. C’est exactement le type de guerre qu’il préfère : celle où l’on gagne avant même d’avoir vraiment combattu.

Comment expliquer un tel succès ? Plusieurs facteurs se sont combinés.

D’abord, la vitesse d’exécution. La Grande Armée parcourt en moyenne 25 kilomètres par jour, une performance stupéfiante pour l’époque. Cette rapidité désoriente complètement les Autrichiens qui croient encore Napoléon à des centaines de kilomètres.

Ensuite, l’organisation. Napoléon a divisé son armée en sept corps autonomes, chacun capable de se débrouiller seul mais prêt à soutenir les autres. C’est une révolution organisationnelle. Chaque corps peut marcher séparément, vivre sur le pays, tenir face à un ennemi supérieur le temps que les renforts arrivent. Cette flexibilité donne à la Grande Armée une supériorité tactique écrasante.

Le renseignement joue aussi un rôle crucial. Le cabinet topographique de Napoléon connaît précisément la position des forces autrichiennes. Mack, lui, navigue à l’aveugle. Il ignore tout des mouvements français jusqu’au moment où il est trop tard.

Mais il faut aussi parler des erreurs autrichiennes. Mack sous-estime son adversaire. Il croit pouvoir attendre tranquillement à Ulm. Il disperse ses forces au lieu de les concentrer. Il manque totalement d’audace et d’initiative. Face au dynamisme français, cette passivité se révèle fatale. Les conséquences d’Ulm dépassent largement le cadre de cette seule capitulation. Pour l’Autriche, c’est une catastrophe nationale. La moitié de son armée vient de disparaître en quelques semaines. Vienne se retrouve sans défense. L’empereur François II doit fuir sa capitale.

Pour Napoléon, c’est l’inverse. La route vers l’est est grande ouverte. Le 13 novembre, il entre dans Vienne en conquérant. Première fois depuis les Turcs qu’une armée étrangère occupe la capitale autrichienne. Le moral de la Grande Armée atteint des sommets. Les soldats ont l’impression d’être invincibles. Et surtout, Ulm crée les conditions parfaites pour Austerlitz. En détruisant l’armée de Mack, Napoléon peut se concentrer uniquement sur les forces russo-autrichiennes. La confiance forgée à Ulm se révélera décisive lors de la bataille du 2 décembre. Les coalisés, traumatisés par le désastre d’Ulm, précipiteront leur offensive dans des conditions défavorables. Cette précipitation contribuera largement à leur défaite.

Deux siècles plus tard, la campagne d’Ulm fascine encore les stratèges militaires.

Elle représente un idéal de la guerre de mouvement : gagner par la position et la manœuvre plutôt que par le combat frontal. Cette conception influencera profondément la pensée militaire européenne.

Les théoriciens prussiens comme Clausewitz et Moltke étudieront attentivement cette campagne. L’idée d’encercler l’ennemi par un mouvement rapide deviendra un objectif recherché par tous les états-majors. Les plans allemands de 1914 et 1940 porteront la marque de cette influence. Mais Ulm montre aussi les limites du modèle. Une telle manœuvre exige une supériorité qualitative énorme en commandement. Elle dépend d’erreurs adverses significatives. Elle nécessite des conditions géographiques favorables. Surtout, elle devient presque impossible à répéter une fois que l’adversaire a compris la leçon. Les campagnes ultérieures de Napoléon le démontreront.

Ce qui frappe le plus dans cette campagne, c’est l’économie de moyens. Napoléon réalise en trois semaines ce que d’autres n’auraient pas accompli en trois mois de batailles sanglantes. Il détruit une armée entière en perdant à peine 2 000 hommes. C’est l’application parfaite de ce principe qu’il formulera plus tard : à la guerre, le moral compte trois fois plus que la force matérielle.

Ulm démontre qu’un général de génie peut transformer la géographie en alliée, la vitesse en arme, l’information en pouvoir. La victoire ne se gagne pas toujours sur le champ de bataille. Parfois, elle se construit dans le secret des cartes d’état-major, dans la précision des mouvements, dans l’exploitation impitoyable des faiblesses adverses. Pour les 60 000 Autrichiens qui déposent les armes ce 20 octobre 1805, c’est une humiliation cuisante. Pour Napoléon, c’est l’affirmation éclatante de son génie stratégique. Et pour l’histoire militaire, c’est l’un de ces moments rares où la guerre s’élève au rang d’art. Un art cruel, certes, mais un art quand même.

Quelques semaines plus tard, le soleil se lèvera sur Austerlitz. Mais c’est à Ulm que la victoire a vraiment commencé.

« Soldats de la Grande Armée, je vous ai annoncé une grande bataille. Mais grâce aux mauvaises combinaisons de l’ennemi, j’ai pu obtenir les mêmes succès sans courir aucun risque… En quinze jours, nous avons fait une campagne. »

Napoléon 1er

Bulletin de la Grande Armée

21 octobre 1805