31 août 161 : naissance de l’empereur-gladiateur Commode, fils de Marc-Aurèle.

Commode (en latin : Imperator Caesar Lucius Aelius Aurelius Commodus Augustus Pius Felix Sarmaticus Germanicus Maximus Britannicus), né à Lanuvium le et mort à Rome le , est un empereur romain qui règne de 180 à 192. Il est le fils de Marc Aurèle et le dernier empereur de la dynastie des Antonins.

Arrivé sur le trône impérial en 177, il gouverne conjointement avec son père durant trois ans. À la mort de Marc Aurèle en 180, Commode commence à régner de manière plus autoritaire et hostile au Sénat, se livrant à un exercice autocratique du pouvoir. Il est rapidement surnommé le « Hercule romain » en raison de combats de gladiateurs auxquels il participe. Son règne est considéré comme marquant la fin de la Pax Romana, âge d’or de paix et de prospérité dans l’histoire de l’Empire romain.

Arrivé sur le trône impérial en 177, il gouverne conjointement avec son père durant trois ans. À la mort de Marc Aurèle en 180, Commode commence à régner de manière plus autoritaire et hostile au Sénat, se livrant à un exercice autocratique du pouvoir. Il est rapidement surnommé le « Hercule romain » en raison de combats de gladiateurs auxquels il participe. Son règne est considéré comme marquant la fin de la Pax Romana, âge d’or de paix et de prospérité dans l’histoire de l’Empire romain.

Durant les douze années de son règne, et malgré la réputation de despote qu’il se forge, Commode est à l’origine de plusieurs grandes avancées de l’Empire romain. Pratiquant lui-même des cultes étrangers, il fait preuve d’une tolérance religieuse assez inédite, mettant fin aux persécutions contre les chrétiens qui recommenceront dès sa mort. Il fait également ériger divers monuments célébrant les exploits de son père Marc Aurèle, comme une statue équestre ou encore une colonne commémorative au cœur de Rome.

Globalement aimé du peuple et soutenu par l’armée, à laquelle il avait fait don d’énormes sommes d’argent, il réussit à se maintenir au pouvoir contre de nombreuses conspirations. Son assassinat en 192 provoque une guerre civile et la fin de la dynastie des Antonins. Soumis à la damnatio memoriae par le Sénat, il est postérieurement réhabilité par l’empereur Septime Sévère.

À l’instar de Caligula, Néron et Domitien, son image reste celle d’un empereur cruel et sanguinaire, propagée par des auteurs latins qui, pour des raisons idéologiques et politiques, ont joué un rôle considérable dans le développement de sa légende noire. Cette image est cependant réévaluée par la recherche contemporaine.

31 août 1794 : explosion de la poudrerie de Grenelle (Nombre estimé de victimes : 1 360 dont moins de la moitié de morts).

Le 31 août 1794, à 7h15, 30 ou 150 tonnes de poudre, selon les sources, explosent dans le magasin de poudre du Château de Grenelle situé près de l’Ecole militaire, en zone urbaine. Les 2 000 ouvriers qui s’entassent dans l’atelier, fabriquent de la poudre noire dans une atmosphère surchauffée sans qu’aucune mesure de protection n’ait été jusqu’à alors prise. Les nouvelles méthodes de travail récemment mises en place permettent d’augmenter la capacité de production. Les conséquences sont très importantes : 1 000 victimes sont à déplorer parmi les employés et la population riveraine, bâtiments, maisons voisines et arbres détruits.

L’origine, généralement attribuée à une malveillance, reste en fait indéterminée. Les secours aux blessés et la reconstruction des maisons sont assurées par un immense élan de solidarité au sein de la population de Paris et des communes voisines. La prise de conscience des risques technologiques entraînée par cette catastrophe passe pour être à l’origine de la réglementation française à partir du décret impérial de 1810 sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes.

Source : BARPI

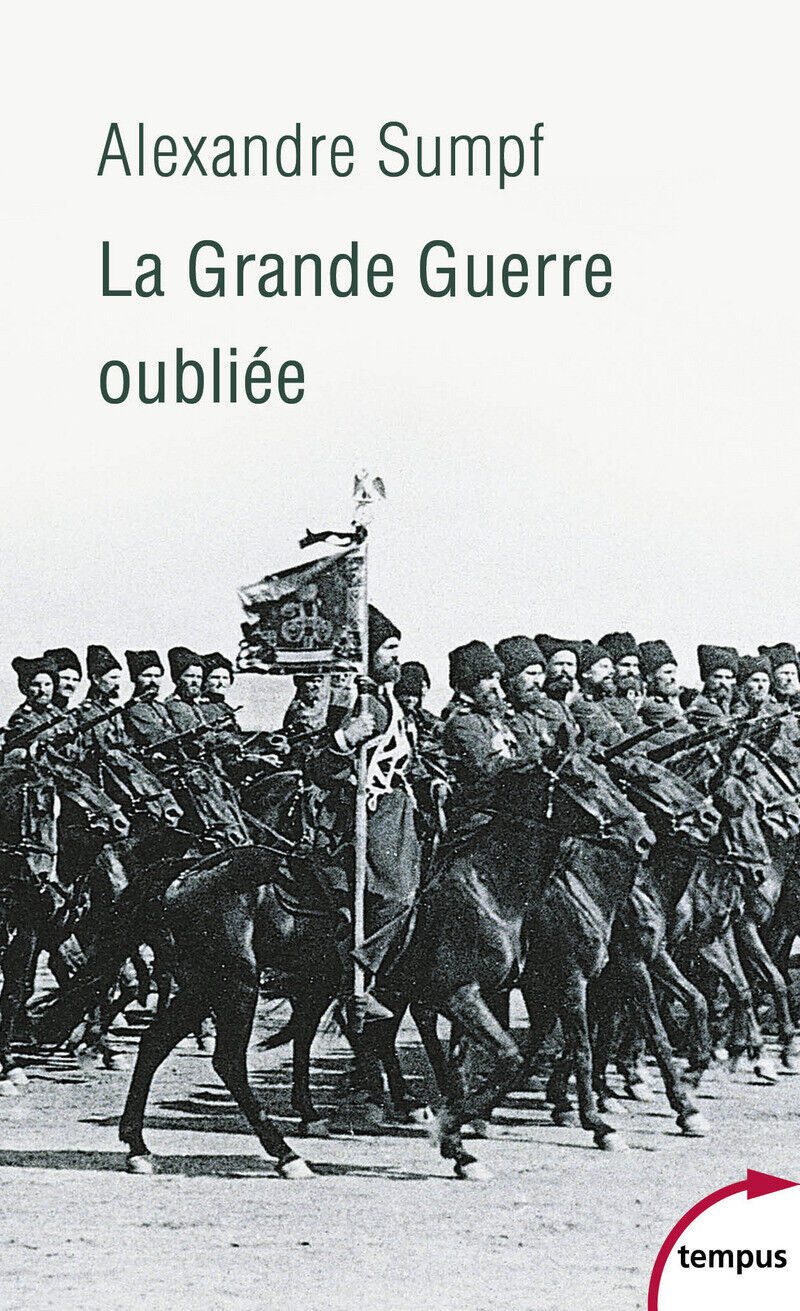

31 août 1853 : naissance du général russe Alexeï Broussilov (calendrier grégorien).

Broussilov est un des principaux commandants militaires de l’Empire russe pendant la Première Guerre mondiale. Il se rallie ensuite au pouvoir bolchevique durant la guerre civile russe, mais ne bénéficie alors que de responsabilités symboliques.

***

En 1867, Broussilov entre à 14 ans dans le Corps des Pages impériaux (une prestigieuse école militaire russe) et en sort diplômé cinq ans plus tard ; il est affecté au 15e régiment de dragons de Tver ; il est promu lieutenant en 1874. Il prend part à la guerre russo-turque de 1877-1878 en tant qu’officier de cavalerie, prenant part à la reddition des forteresses d’Ardahan et de Kars, il reçoit l’ordre de Sainte-Anne de troisième classe et l’ordre de Saint-Stanislas de troisième puis de deuxième degré, pour ses faits d’armes.

Il est affecté à l’école de cavalerie de Saint-Pétersbourg en 1881, dont il prendra la tête avec le grade de lieutenant général en 1902. Durant cette période de 21 ans, Broussilov voyage en France, en Autriche-Hongrie et en Prusse, et écrit aussi de nombreux articles.

Il commande la deuxième division de cavalerie de la garde et est promu général en 1906. En 1909, il commande le 14e corps d’armée, stationné à la frontière avec l’Empire allemand. En 1912, il est promu général de cavalerie et devient commandant-adjoint du district militaire de Varsovie.

À l’entrée de la Russie dans la Première Guerre mondiale, il commande la 8e armée russe. En , il s’illustre face aux Austro-Hongrois par sa victoire à la bataille de Lemberg et avance jusqu’aux Carpates. Mais les combats dans les Carpates entre et sont coûteux et indécis. En 1915, la Grande Retraite des forces russes en Pologne oblige la 8e armée de Broussilov à se replier vers l’Ukraine mais celui-ci stoppe l’avance germano-austro-hongroise à Rivne en . En , Broussilov est affecté au commandement du front du Sud-Ouest regroupant quatre armées russes en remplacement de Nikolaï Ivanov. En juin, il lance une offensive en Galicie. D’abord victorieuse et prometteuse, celle-ci se révèle au fil des mois extrêmement coûteuse en hommes mais convainc la Roumanie d’entrer en guerre aux côtés de la Russie.

À l’entrée de la Russie dans la Première Guerre mondiale, il commande la 8e armée russe. En , il s’illustre face aux Austro-Hongrois par sa victoire à la bataille de Lemberg et avance jusqu’aux Carpates. Mais les combats dans les Carpates entre et sont coûteux et indécis. En 1915, la Grande Retraite des forces russes en Pologne oblige la 8e armée de Broussilov à se replier vers l’Ukraine mais celui-ci stoppe l’avance germano-austro-hongroise à Rivne en . En , Broussilov est affecté au commandement du front du Sud-Ouest regroupant quatre armées russes en remplacement de Nikolaï Ivanov. En juin, il lance une offensive en Galicie. D’abord victorieuse et prometteuse, celle-ci se révèle au fil des mois extrêmement coûteuse en hommes mais convainc la Roumanie d’entrer en guerre aux côtés de la Russie.

Malgré l’issue ambiguë de l’offensive de Galicie, le prestige de Broussilov n’est pas atteint et il est nommé, après la révolution de Février, commandant en chef des armées russes. En , il ordonne une nouvelle offensive en Galicie, mais celle-ci échoue piteusement, notamment à cause du très faible moral de ses hommes et de l’absence d’officiers de qualité que la révolution avait alors écartés. Broussilov est alors remplacé par Lavr Kornilov.

À la suite de ses défaites, Broussilov est démis de ses fonctions au commandement de l’armée en , mettant un terme provisoire à sa carrière militaire.

Se ralliant aux bolcheviks durant la guerre civile russe, il sert dans l’Armée rouge — et devient donc un des voenspetsy, nom donné aux officiers tsaristes passés au service de l’Armée rouge — durant la campagne de Pologne de 1920 mais il ne bénéficie pas d’un rôle militaire important. En effet, il est nommé comme conseiller militaire puis inspecteur de cavalerie. On peut penser qu’il a été écarté par le nouveau pouvoir, car il représentait aux yeux du peuple l’« ancienne Russie » dont les bolcheviks voulaient effacer le souvenir.

Il prend sa retraite en 1924, et meurt d’une insuffisance cardiaque deux ans plus tard à Moscou, après avoir écrit ses mémoires de guerre. Il est inhumé avec les honneurs militaires au cimetière de Novodievitchi, à Moscou.

Son fils, Alexeï Alexeïevitch Broussilov, qui commanda un régiment de cavalerie dans l’Armée rouge, fut capturé par l’Armée blanche en 1919. Selon certaines sources, il aurait été exécuté sur ordre d’Anton Dénikine ; selon d’autres, il se serait alors engagé alors du côté des Blancs et serait mort peu après du typhus.

31 août 1870 : combat de Bazeilles (Ardennes).

Combat héroïque des Troupes de marine. La « division bleue » (1er, 2e, 3e et 4e RIMa) résistent en infligeant à l’ennemi le double de ses propres pertes. La date a été choisie comme fête d’arme. Une compagnie du 3e génie s’est également couvert de Gloire dans cette tragique épopée.

Lire La dernière cartouche sur TB.

31 août 1915 : mort au combat, dans le « ciel de gloire » de l’aviateur Adolphe Pégoud, précurseur dans le domaine du parachutisme et de la voltige aérienne.

Troisième enfant d’une famille d’agriculteurs, ingénieux et intrépide, le jeune Célestin Adolphe Pégoud rêve d’aventure et délaisse le travail de la terre à 14 ans pour tenter sa chance à Paris. Il attend patiemment l’âge de ses 18 ans pour s’engager dans l’armée.

Il commence sa carrière militaire le comme cavalier au 5e régiment de chasseurs d’Afrique en Algérie, puis au Maroc. De retour en métropole en , il est affecté au 12e régiment de hussards à Gray (Haute-Saône) puis, un an plus tard, au 3e régiment d’artillerie coloniale de Toulon. C’est là qu’il fait une rencontre décisive avec le capitaine Louis Carlin, un officier passionné d’aviation. Se liant d’amitié, tous deux sont mutés au camp de Satory, près de Versailles où Pégoud fait son premier vol comme passager en .

De retour à la vie civile à la fin de son engagement de cinq ans en , il débute le pilotage et obtient son brevet le 1er , il est ensuite engagé par Louis Blériot une semaine plus tard comme pilote d’essai pour tester toutes les nouvelles améliorations techniques et inventions, comme l’aéroplane à trolley devant permettre à un avion de s’arrimer à un câble tendu le long de la coque des navires.

Le , il est le tout premier pilote à sauter en parachute : parti de l’aérodrome de Châteaufort dans les Yvelines, il abandonne au-dessus du domaine de la Geneste un vieux Blériot XI sacrifié pour l’occasion. Avec l’inventeur Frédéric Bonnet qui a mis au point ce système de parachute fixé sur le fuselage, ils démontrent ainsi l’efficacité d’un tel dispositif en cas d’avarie dans les airs. À noter que ce parachute Bonnet sera également testé en 1914 avec succès par Jean Bourhis

Pendant que l’audacieux Pégoud descend « en père peinard » (note-il dans ses propres carnets aujourd’hui disparus), son avion, alors livré à lui-même, forme dans le ciel de curieuses arabesques avant de s’écraser au sol. Dès cet instant, Pégoud est convaincu qu’un avion peut effectuer des manœuvres jusqu’ici impensables qui permettraient, dans bien des cas, de sauver la vie de pilotes en situations jugées désespérées, et il va le prouver.

Le 1er , Pégoud exécute à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en présence de Louis Blériot, le premier vol « tête en bas » de l’histoire, sur 400 mètres. C’est un nouvel exploit qu’il réitère le lendemain, à Buc (Yvelines) sur 700 mètres devant des représentants de l’aviation civile et militaire. Quelques semaines plus tard, toujours à Buc, il réalise le une série de figures acrobatiques et termine son programme en « bouclant la boucle », l’un des tout premiers loopings (avec celui de Piotr Nesterov).

Dès lors, c’est la gloire. Toute la presse s’empare de l’événement. Il est acclamé, ovationné. Ses exhibitions sont plébiscitées partout en Europe jusqu’en Russie. Sa popularité est sans égale, y compris en Allemagne. Pourtant, sur le point de partir aux États-Unis faire ses démonstrations, il reçoit un ordre de mobilisation : la Première Guerre mondiale vient d’éclater.

Il est d’abord détaché à la défense de la ville de Paris (Camp retranché de Paris), et obtient sa première citation en pour une mission de renseignement à Maubeuge. Le mois suivant, son avion est touché et il doit planer sur plus de 10 km pour rejoindre les lignes françaises.

Le , il descend deux avions ennemis et force le troisième à atterrir côté français. En , il est détaché à l’escadrille MS 49 à Belfort, dont il marquera à jamais de son empreinte l’histoire de l’unité. Le , il remporte sa sixième victoire aérienne, ce qui lui vaut une seconde citation à l’ordre de l’armée. Il devient ainsi le premier « as » de la guerre de 1914-1918.

Au matin du , le sous-lieutenant Célestin Adolphe Pégoud mène son dernier combat. Il est opposé seul au caporal Otto Kandulski — qui a été son élève — et au mitrailleur lieutenant Von Bilitz. Pégoud est abattu d’une balle à la tête à 2 000 m d’altitude au-dessus de Petit-Croix, à l’est de Belfort, âgé seulement de 26 ans. Il vient d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur et de se voir attribuer la croix de guerre avec palmes. Il ne le sut jamais.

Après sa mort sa mascotte, un petit pingouin, qui ne le quittait jamais en vol, est retrouvée fixée sur le capot de l’avion. Le , les pilote et mitrailleur allemands reviennent sur les lieux du combat et y lancent une couronne de laurier portant l’inscription « À Pégoud, mort en héros pour sa Patrie ».

Le , le pilote français Roger Ronserail abat lors d’un combat aérien l’Allemand Otto Kandulski et venge ainsi la mort d’Adolphe Pégoud. L’exploit de Roger Ronserail lui vaut l’appellation « du vengeur de Pégoud », bien qu’Otto Kandulski se soit marié par la suite et ait eu une fille, avant de disparaître sans laisser de trace, ce qui prouve que Roger Ronserail ne l’avait pas vraiment tué.

Enterré dans un premier temps au cimetière de Petit-Croix, Adolphe Pégoud repose au cimetière du Montparnasse à Paris où sa dépouille a été transférée en avec cérémonie à Notre-Dame.

Un monument commémoratif est érigé le à l’emplacement exact où il s’est écrasé. Ce monument est transféré le au centre du village de Petit-Croix. Montferrat, son village natal, a également fait édifier un monument à sa mémoire et une stèle au milieu du monument aux morts le célèbre.

31 août – 4 sept 1918 : bataille du Mont St Quentin.

La bataille du mont Saint-Quentin est une bataille sur le front de l’Ouest pendant la Première Guerre mondiale. Dans le cadre des contre-offensives alliées sur le front occidental à la fin de l’été 1918, le corps australien traverse la Somme dans la nuit du 31 août et brise les lignes allemandes au mont Saint-Quentin et à Péronne. Le commandant de la quatrième armée britannique, le général Henry Rawlinson, décrit les avancées australiennes du 31 août au 4 septembre comme le plus grand exploit militaire de la guerre. Pendant la bataille, les troupes australiennes ont pris d’assaut, saisi et conservé la hauteur stratégique du mont Saint-Quentin surplombant Péronne, une position défensive pivot allemande sur la ligne de la Somme.

***

Les Alliés poursuivent les Allemands et le plus grand obstacle pour franchir la Somme est le mont Saint-Quentin qui est situé dans un méandre du fleuve, dominant les alentours. Le « mont » fait seulement 100 mètres de haut, mais est une des clés de la défense allemande de la ligne de la Somme et le dernier bastion allemand. Il domine la Somme à environ 1 500 mètres au nord de Péronne. Son emplacement en fait un point d’observation idéal et stratégiquement, les défenses de la colline gardent les approches nord et ouest de la ville.

Les forces australiennes font face au 51e corps allemand, une partie de la 2e armée, dirigée par le général Max von Boehn. L’offensive est planifiée par le général John Monash, qui prévoit un assaut frontal risqué qui nécessite que la deuxième division australienne traverse une série de marais pour attaquer les hauteurs. Ce plan échoue car les troupes d’assaut n’arrivent pas à traverser les marais. Malgré ce premier échec, Monash réussit à emporter la seule bataille entreprise par les Australiens sur le front occidental qui ait eu des conséquences.

Les Australiens de la deuxième division traversent la Somme dans la soirée du 30 août. Le 31 août à 5 heures du matin, deux bataillons australiens appuyés par l’artillerie donnent la charge sur le mont Saint-Quentin. Les Allemands se rendent rapidement et les Australiens continuent jusqu’à la principale tranchée ennemie. À l’arrière, leurs camarades traversent la Somme par un pont que leurs ingénieurs ont sauvé et réparé. Les réserves allemandes arrivent tout de même à regagner la crête car les Australiens sont incapables de conserver leur avance. Toutefois, ils tiennent leurs positions juste en dessous du sommet qui est reconquis le lendemain et solidement tenu. Ce 1er septembre également, les forces australiennes font irruption dans Péronne et prennent la majeure partie de la ville qui tombe entièrement entre leurs mains le lendemain. En trois jours, les Australiens perdent 3 000 hommes mais causent un repli général des Allemands jusqu’à la Ligne Hindenburg.

Avec le recul, Monash fait reposer le succès de l’opération sur la bravoure de ses hommes, la rapidité avec laquelle le plan a été réalisé et l’audace même de la tentative. Dans son ouvrage Australian Victories in France Monash rend hommage au commandant de la IIe division, le major-général Charles Rosenthal, qui était chargé de l’opération. Mais Monash et son équipe fut responsable de la conception du projet et de l’élaboration des plans.

La victoire des Alliés lors de la bataille du mont Saint-Quentin porte un rude coup à cinq divisions allemandes, y compris la IIe division de la Garde. Comme la position domine une grande partie du terrain à l’est du mont Saint-Quentin, cela garantit que les Allemands ne seront pas en mesure d’arrêter les alliés à l’ouest de la ligne Hindenburg, d’où ils avaient lancé leur offensive au printemps. 2 600 prisonniers sont faits pour un coût d’un peu plus de 3 000 pertes.

Les soldats suivants ont reçu la Victoria Cross pour leur rôle dans la bataille :

- Albert David Lowerson du 21e bataillon, originaire de Myrtleford dans le Victoria.

- Robert MacTier du 23e bataillon, originaire de Tatura dans le Victoria.

- Edgar Thomas Towner du 2e bataillon de mitrailleurs, de Blackall dans le Queensland.

31 août 1940 : première sortie opérationnelle de l’escadron 303 polonais de la Royal Air Force.

L’escadron n° 303 de la RAF, également connu sous le nom de 303e escadron de chasse « Tadeusz Kościuszko Varsovie », était l’un des deux escadrons polonais ayant combattu pendant la bataille d’Angleterre, avec l’escadron n° 302, sur un total de 16 escadrons polonais durant la Seconde Guerre mondiale. Pilotant des Hawker Hurricane, l’escadron était classé 4e derrière les escadrons 603, 609 et 41, avec 44 déclarations vérifiées sur les 66 escadrons de chasse alliés engagés dans la bataille d’Angleterre, bien qu’il ait rejoint la bataille deux mois après le début de la bataille.

Le 303e Escadron de la RAF fut formé en juillet 1940 à Blackpool, en Angleterre, avant d’être déployé sur la base aérienne de Northolt le 2 août, dans le cadre d’un accord entre le gouvernement polonais en exil et le Royaume-Uni . Il fut dissous en décembre 1946.

« Sans le magnifique matériel fourni par les escadrilles polonaises et leur bravoure inégalée », a écrit le maréchal en chef de l’air Sir Hugh Dowding , chef du commandement des chasseurs de la RAF, « j‘hésite à dire que l’issue de la bataille (d’Angleterre) aurait été la même. »

***

Le 303e escadron de chasse est formée le , pour être opérationnelle le , avec 21 pilotes dont 13 officiers, et 135 techniciens polonais pour l’équipe au sol. Au départ, les officiers parlant anglais sont nommés aux postes principaux, dont les chefs de bord, car la RAF pensait que les pilotes polonais ne connaissait pas encore les commandements, procédures et l’entraînement de la RAF. Le nom de Kosciuszko a été choisi en référence à la célèbre escadrille Kosciuszko de l’armée polonaise, qui s’est illustrée durant la Guerre soviéto-polonaise en 1920. Certains membres de l’escadrille 303 ont également combattu dans l’escadrille de Kosciuszko. Plus tard, d’autres unités de l’armée de l’air ont été retitrées : les 7e, 121e et 111e escadrilles de l’armée de l’air polonaise.

Le , bien qu’officiellement non-opérationnelle, l’escadrille remporte sa première victoire contre un bombardier Do-17Z allemand. Par la suite, le 303e escadron accumule le plus grand nombre de victoires revendiquées (par le nombre d’avions ennemis abattus) des 66 escadrons de chasse engagées dans la bataille d’Angleterre, bien qu’elle ait rejoint le combat tardivement, en commençant à voler deux mois après le début de la bataille. Ces victoires sont dues à des années d’entraînement intensif et rigoureux, dans les années précédant la guerre, des vétérans polonais ; la plupart des pilotes de la RAF étaient jetés dans la bataille plus jeunes et bien moins expérimentés. Dans ses sept premiers jours de combat, l’escadron abat près de 40 avions ennemis. Il devient une légende de la bataille d’Angleterre, et ses pilotes sont surnommés les Glamour Boys of England. Retiré de la bataille pour prendre du repos le , le 303 a abattu 126 avions ennemis en six semaines. Cependant, ses pertes sont lourdes : 18 Hurricane, 7 pilotes morts et 5 gravement blessés.

De 1941 à 1943, les pilotes du 303 volent en vastes formations de combat et participent aux offensives sur le nord-ouest de l’Europe sur divers modèles de Spitfire. Lors du Raid de Dieppe, le 303 devient l’escadron comptabilisant le plus grand nombre de victoires de toutes les escadrons alliés. Le , lors d’un concours aérien au sein du 11e groupe aérien de la RAF, les trois escadrons polonais en compétition — 303e, 316e et 315e — prennent les trois premières places devant 19 autres escadrons, le 303 étant premier avec une très large avance. Après le Jour J, l’escadron est basée à Coltishall pour des opérations sur la Hollande. Il est équipée de P-51 Mustang en .

Le 303 a été l’escadron polonais le plus efficace de la Seconde Guerre mondiale. Ses pilotes ont été les seuls représentants de l’Armée polonaise de l’Ouest invités à la parade de la victoire à Londres en 1946 : ils refusèrent de défiler, car aucune autre unité polonaise ne fut invitée. Depuis la fin de la guerre, le moral de l’escadron baissait, à cause de l’attitude des Alliés envers les Polonais, et le 303 fut dissout en .

31 août 1942 : centième victoire du pilote allemand Johannes « Macky » Steinhoff.

Johannes « Macky » Steinhoff (né le à Bottendorf, mort le à Wachtberg) est un militaire allemand, as de la Seconde Guerre mondiale. Il est considéré par beaucoup comme un des plus efficaces chefs de la Luftwaffe, combattant pendant tout le conflit et ayant survécu pour reprendre sa carrière dans la nouvelle Bundesluftwaffe des années 1950. Il est titulaire de 176 victoires.

Steinhoff veut devenir enseignant en langues étrangères mais la crise de 1929 le pousse dans la marine où il devient officier. Il y devient l’ami d’un autre futur as, Dietrich Hrabak. Désirant comme lui devenir aviateur, Steinhoff est transféré dans la Luftwaffe en 1935.

Le Leutnant Steinhoff commande déjà la 10./(N)JG 26, lorsque débute la campagne de Pologne. Ses deux premières victoires sont obtenues le dans une interception de Wellington au-dessus de la mer du Nord. Par la suite, son unité ne participe que passivement au Blitzkrieg. Vient ensuite la bataille d’Angleterre où Steinhoff est placé à la tête de la 4./JG 52, l’escadre entière étant un peu en retrait au cours de cette campagne à la suite des nombreuses pertes. À la fin, son score compte 5 victoires aériennes.

Peu de victoires, donc, mais un tacticien hors pair, très soucieux de la cohésion des hommes qu’il commande. Steinhoff n’hésitait pas à remonter les bretelles de ses subordonnés s’ils avaient le malheur de sortir des rangs. Hans-Joachim Marseille en fit les frais, de même que Walter Krupinski un peu plus tard. Eux-mêmes et d’autres devinrent par la suite de grands as. Victorieux de trois Spitfire en février et , Steinhoff, de même que toute la JG 52, arrive aux portes de la Russie avec un niveau d’entraînement très élevé. Et comme d’autres, c’est dans le ciel soviétique que son score va enfler rapidement.

Cantonné sur le front sud de l’URSS, Steinhoff descend 43 avions du au , dont 17 rien qu’en juillet, en majorité des bimoteurs DB-3, pour un total d’une cinquantaine de victoires. Il reçoit également entre-temps la croix de chevalier de la croix de fer le après 35 succès. Il est alors l’un des meilleurs pilotes de son escadrille et fait partager à d’autres son expérience. Passent ou passeront notamment sous ses ordres de futurs as comme le jeune Heinz Schmidt, Waldemar Semelka, Siegfried Simsch, Gustav Denck, Adolf Glunz et Gerhard Barkhorn.

Il prend le 1er le commandement du II./JG 52 en tant que Hauptmann, remportant durant cette période une trentaine de succès supplémentaire avant que ne débute la campagne de Stalingrad en été. Rien qu’en août, il descend 24 appareils soviétiques, dont un quadruplé en une journée et deux quintuplés les 23 et . Il atteint finalement les 100 victoires le lendemain. Deux jours plus tard, il est décoré des feuilles de chêne. Après une pause en octobre, Steinhoff repart de plus belle fin automne et l’hiver 42-43 en remportant victoire sur victoire : 8 en novembre, 21 en décembre, 8 en janvier et encore 8 en février. Le 2 de ce mois, il devient le 7e as de la Luftwaffe à atteindre la barre des 150 victoires.

Le désormais Major Steinhoff prend le commandement de la JG 77 en en Tunisie, après la mort de Joachim Müncheberg. Une guerre totalement différente commence alors pour lui face à des adversaires équipés d’avions plus sophistiqués, tels les quadrimoteurs américains. Il se défait d’au moins un Spitfire début avril mais la chasse britannique ne le rate pas non plus.

À la suite de l’effondrement du front nord africain, il combat en Italie. Le , il réussit à descendre un B-17 au-dessus du détroit de Messine en amenant tant bien que mal sa formation en bonne position d’attaque. Lors d’une sortie où il essaye un Bf 109 au-dessus de sa base de Foggia en Italie, lui et ses ailiers sont attaqués par un groupe d’environ 100 chasseurs alliés, principalement des P-38 Lightnings. Steinhoff et sa section contre-attaquent et il réussit à atteindre deux des agresseurs et peut observer un des pilotes américains sauter en parachute qui est fait prisonnier. Ce dernier reçoit une invitation du Kommandeur Steinhoff pour dîner sous sa tente, avec vin italien…

La JG 77 combat ensuite en Roumanie toujours contre un adversaire très supérieur en nombre. Il remporte au total une douzaine de victoires sur le front méditerranéen.

Le , l’Oberstleutnant Steinhoff est en présence d’Hitler avec le Major Kurt Bühligen pour recevoir les glaives à la croix de chevalier. Une violente discussion éclate quand Bühligen déclare que la chasse allemande est numériquement inférieure et que ses chasseurs sont moins rapides. Comme tant d’autres avant lui, Steinhoff demande alors désespérément à Hitler l’entrée en service du Me 262 dans la chasse, en vain. Dans son livre Les Premiers et les derniers, Adolf Galland évoque cette rencontre avec détails.

En automne, le Me 262 est tout de même versé à la chasse. Le 1er, Steinhoff prend la tête de la première escadre de chasse équipée de cet avion, la JG 7 « Nowotny ». Néanmoins, après l’opération Bodenplatte et la perte de 250 pilotes allemands dans une attaque inutile, il y a un soulèvement général auquel participe notamment Günther Lützow contre le chef de la Luftwaffe Hermann Göring. Limogé comme d’autres, Steinhoff est menacé d’exécution mais il est finalement autorisé à rejoindre Adolf Galland et sa JV 44 pour combattre une dernière fois sur Me 262.

Du 3 au , il remporte 6 succès sur cet appareil, dont 4 quadrimoteurs mais le , il est victime d’un très grave accident. Ce jour-là, son train d’atterrissage roule dans un trou au décollage et son Me 262, plein de carburant, s’affale sur le ventre en glissade. Ses fusées R4M qu’il portaient sous ses ailes explosent et le combustible commence à s’enflammer. Steinhoff parvient de justesse à se tirer des flammes mais ses brûlures sont cependant très graves. Pris en charge dans un hôpital, il survit mais le diagnostic est pessimiste.

Johannes Steinhoff aura été l’un des rares pilotes de la Seconde Guerre mondiale à avoir abattu au moins un adversaire au cours de chaque année du conflit : 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 et 1945. Son score final s’établit à 176 succès, soit environ 150 sur le front Est, 12 en Méditerranée et à peu près autant sur le reste du front Ouest. Il a effectué 993 missions et s’est fait descendre à 12 reprises, dont une éjection. Steinhoff a admis lui-même plus tard qu’il n’avait guère confiance dans les parachutes et préférait essayer de poser son avion endommagé en espérant que celui-ci tienne le coup avant que le moteur lâche.

Quand la guerre s’achève, l’Oberst Johannes Steinhoff lutte encore pour survivre. Il parvient toutefois à guérir peu à peu et parvient finalement à s’en sortir, démontrant ainsi sa volonté. Il doit néanmoins passer plusieurs années en chirurgie esthétique, notamment en Angleterre.

Steinhoff est invité par le nouveau gouvernement allemand à reconstruire la nouvelle Luftwaffe sous couvert de l’OTAN. Il grimpe les échelons et devient général. Il recrute parmi ses anciens amis et pilotes allemand tels que Erich Hartmann, Gerhard Barkhorn et Günther Rall pour ne citer qu’eux. Il devient commandant temporaire des Armées de l’air de l’OTAN en Europe Centrale (1965-1966), inspecteur général de la chasse de la Luftwaffe (1966-1970) et plus tard président du comité militaire de l’OTAN (1971-1974). Il prend sa retraite militaire le .

Il a écrit plusieurs livres retraçant sa carrière de pilote au temps de la guerre. Steinhoff reçoit également de nombreux honneurs pour son travail sur la structure de la Luftwaffe d’après-guerre et l’intégration des forces armées fédérales allemandes dans l’OTAN, incluant : l’ordre du mérite avec l’étoile, la légion américaine du mérite et la Légion d’honneur française.

L’aviateur contribua également à faire baisser le taux d’accidents élevé des pilotes de la Luftwaffe sur le F-104 Starfighter. Il avait déduit que les crashs n’étaient pas dus à l’avion mais à la formation des pilotes. Il s’impliqua énergiquement à corriger le problème et le taux d’accidents chuta nettement.

Johannes Steinhoff s’est éteint à 80 ans le .

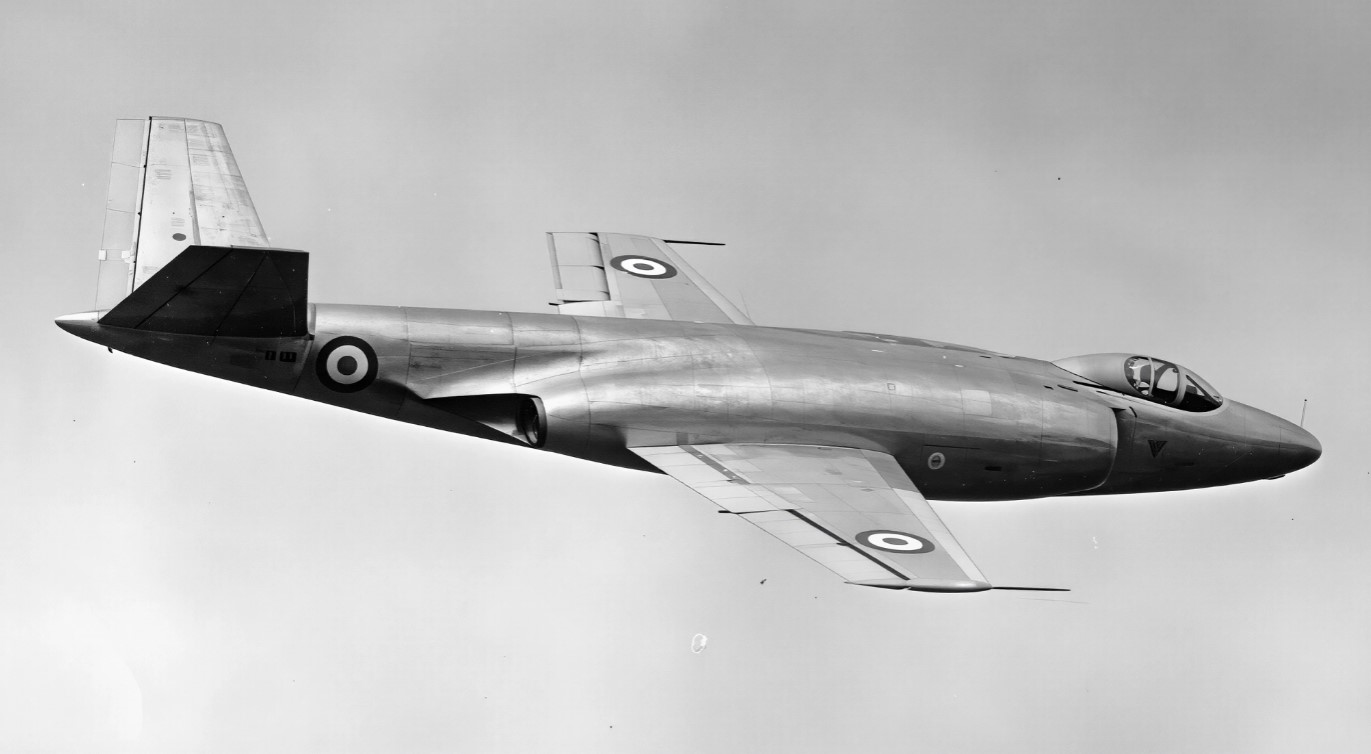

31 août 1951 : premier du prototype britannique de Supermarine Type 508.

Le Supermarine Scimitar est un avion de chasse naval britannique exploité par la Fleet Air Arm de la Royal Navy. Le prototype de la version de production finale vola en et les premiers appareils de production furent livrés en 1957. Il fut en service dans la Royal Navy de 1958 à 1969.

Le Scimitar découla d’un certain nombre d’études de Supermarine pour réaliser un avion naval à réaction, répondant d’abord à l’exigence d’un chasseur doté d’un train d’atterrissage réduit pour apponter sur un pont d’envol à revêtement souple (caoutchouc), qui devait lui procurer une structure plus légère et plus simple. Le projet de Supermarine pour répondre à cette exigence fut le Type 505, doté d’une aile mince et droite, d’un empennage en V (ou « queue papillon ») pour éloigner des surfaces de contrôle du souffle issu des tuyères, et propulsé par deux réacteurs Rolls-Royce Avon, montés côte-à-côte dans le fuselage. En 1948, l’Amirauté eut des doutes sur les chasseurs sans train d’atterrissage et Supermarine retravailla leur conception en incluant une roulette de nez, pour devenir le Type 508. Le Vickers Supermarine Type 508 fut le premier ancêtre du Scimitar et partagea la ligne du Type 505, c’est-à-dire celle d’un bimoteur à ailes droite et avec dérives en V.

Le contrôle d’assiette (altitude) s’obtenait en déplaçant l’ensemble de la queue, avec des gouvernes de profondeur supplémentaires pour travailler en tandem et pour remplacer la gouverne de direction sur une queue classique pour une action différentielle. Les ailerons étaient montés sur les ailes pour le contrôle latéral et la commande, et les volets de bord de fuite étaient également montés sur les ailes. Une commande de trois exemplaires du Type 508 fut placée en , sous la Spécification N. 9/47.

Le premier Type 508 fit son premier vol depuis l’aérodrome de Boscombe Down le , avec l’avion réalisant des essais sur porte-avions à bord du HMS Eagle en . Le deuxième avion avait des différences significatives, emportant un canon, et était suffisamment différent dans le détail pour être redésigné Type 529, volant pour la première fois le . Une modification inhabituelle consista en l’installation d’un plus grand cône de queue pour un projet de radar d’alerte de queue. La vitesse maximale des Type 508 et 529 à ailes droites était relativement modeste, le Type 529 atteignant 977 lm/h, et il avait déjà été décidé lors du premier vol du Type 508, de redessiner le troisième prototype en le dotant d’ailes en flèche pour en améliorer les performances. Le Type 525 qui en résulta eut également une queue classique ainsi que les volets soufflés pour réduire la vitesse d’appontage de l’avion et fit son premier vol le . Il s’écrasa plus tard, mais la conception de base avait déjà fait la preuve d’une solidité suffisante pour poursuivre vers un aéronef d’apparence assez semblable, le Type 544, répondant à la norme N. 113. Un total de 100 exemplaires fut commandé, bien que la Royal Navy ait changé la spécification vers un avion d’attaque à basse altitude avec une capacité nucléaire plutôt qu’un chasseur.

Le premier des Type 544 servant de prototypes pour la production en série vola le . L’avion évolua plus en profondeur avec le troisième Type 544, intégrant différentes modifications aérodynamiques et un renforcement de la cellule pour le nouveau rôle d’assaut à basse altitude — pour citer Flight International : « Pour permettre de manœuvrer sans limite dans la mince couche d’air à basse altitude, tout en transportant de lourdes charges d’armes de frappe, la structure est extrêmement robuste. » Diverses modifications aérodynamiques pour essayer de contrer les effets à cabrer à grande vitesse et altitude inclurent des bouts d’ailes évasés et des protections. L’empennage fut également modifié, passant de dièdre à xénomorphe. Les modifications combinées aboutirent au Type 544 final, considéré comme la « norme de production ». La premier Scimitar de production vola le .

31 août 1955 : mort à 59 ans du pilote Marcel Doret.

Marcel Doret est né le 3 mai 1896 à Paris. En 1910, il est apprenti mécanicien. Il s’engage à 18 ans, dès le début de la Grande Guerre dans l’artillerie et combat à Verdun. Il est blessé trois ans plus tard et reçoit la médaille militaire. Une fois guéri, il demande son transfert dans l’aviation et rejoint Dijon puis Chartres. Lâché seul après moins de deux heures de vol en double commande, il est breveté pilote militaire en 1918, à l’âge de 22 ans, et il poursuit sa formation à l’École de chasse et d’acrobatie de Pau après un court passage à Avord.

À la fin de la guerre, il est ouvrier chez Renault, mais Émile Dewoitine le remarque dans un meeting aérien. Le 1er, Doret entre comme pilote d’essai dans ses usines à Toulouse, et devient rapidement chef pilote d’essai. Jusqu’en 1939, il met au point 43 prototypes d’appareils très différents, ce qui lui donne une maîtrise presque totale du pilotage. Avec la production des appareils de ligne, comme le Dewoitine D.332 Émeraude, il est amené à les convoyer dans des pays de plus en plus lointains et devient un des premiers pilotes de ligne.

Pilote de raid, il remporte 18 records internationaux, dont celui de distance en circuit fermé. Du au , il dépasse les 10 000 km sur le Dewoitine D.33 Trait d’union, avec ses coéquipiers Joseph-Marie Le Brix et René Mesmin. Dans une nouvelle tentative de record en ligne droite, l’appareil, moteur givré au-dessus de la Sibérie, se pose dans les arbres. L’avion est détruit, mais l’équipage indemne. Le second prototype décolle de Paris le , avec pour objectif Tokyo. Au matin du 12, l’appareil est pris dans le mauvais temps et il s’écrase dans l’Oural. Doret est le seul survivant, Le Brix et Mesmin n’ont pas pu sauter en parachute.

En , il tente par deux fois un raid Paris-Tokyo aux commandes d’un Caudron Simoun, avec Jérôme Micheletti. La première fois, ils doivent s’arrêter à Hanoï. La seconde, ils se perdent et doivent se poser sur une plage d’une île, à 500 km du but.

Très tôt Marcel Doret s’est mis à pratiquer la voltige aérienne, avec son D.27 aux ailes striées de rouge, devenu légendaire. En meeting, ses duels avec d’autres champions, comme Michel Détroyat, attirent des foules immenses. Dewoitine, avait refondé sa société en France dès . Une vingtaine de D.27 y furent construits. Le premier, désigné D.272, était motorisé par un HS 12Jb de 400 cv et servait à des démonstrations acrobatiques. Marcel Doret s’illustra sur un D.27 en voltige. Chaque pilote se présente habituellement aux épreuves avec l’aéronef de l’industriel qu’il représente. Marcel Doret possède alors un Dewoitine de chasse, de série, doté d’un moteur Hispano-Suiza de 300 ch.

Le , il est classé troisième lors d’une compétition internationale de voltige aérienne, organisée sur l’aérodrome de Dübendorf, près de Zurich, derrière l’as allemand Gerhard Fieseler. À la suite de cette journée, les meilleurs pilotes proposent un nouveau type d’épreuve aérienne, plus équitable, qui permette au pur talent du pilote de s’exprimer en s’affranchissant des éventuelles faiblesses de qualité, de poids et de puissance de son avion. L’idée est simple. La palme du meilleur pilote reviendra à celui qui s’impose même avec la machine de ses adversaires (échange des avions). À l’issue d’un duel épique avec l’as allemand Fieseler, Marcel Doret est ainsi sacré « roi de l’air » et sa célébrité est à son apogée. Son nom est acclamé par plus de 100 000 spectateurs sur le terrain de Tempelhof, à la porte de Berlin, témoignant de l’amitié franco-allemande de l’avant-guerre.

Lors de la fête de l’aviation organisée près de Paris, le , sur le polygone de Vincennes, le public est si impressionné par sa virtuosité qu’il élit Marcel Doret pour la Coupe avec 11 489 bulletins, contre seulement 6 402 pour son plus immédiat concurrent (Revue Aéro du ). Il participe à un match aérien entré dans l’histoire de l’aviation sous le nom de « carré d’as », opposant René Paulhan à Louis Massotte, Marcel Doret et Jérôme Cavalli. René Paulhan, surnommé « l’as de trèfle », remporte ce concours d’acrobatie aérienne resté fameux.

Après quelques articles de presse malveillants, et pour maintenir son aura auprès du public, en 1937, il devient pilote de planeur, et il remporte des championnats de voltige.

En , Marcel Doret prend le commandement du 1er groupe de chasse FFI, dit « Groupe Doret » — composé de deux escadrilles commandées par Léopold Galy et Cliquet —, formé avec les Dewoitine D.520 repris aux troupes d’occupation qui avaient réquisitionné les usines Dewoitine. Entre les et , les chasseurs français escortent des bombardiers en piqué Douglas SBD Dauntless A-24. Ce GC est intégré en dans les Forces aériennes de l’Atlantique pour attaquer les Allemands dans la région bordelaise et la poche de Royan.

À la dissolution des FAA, le « Groupe Doret » est ensuite incorporé dans le Groupe Saintonge (GC II/18) ; il y demeure jusqu’en .

Après la guerre, il se consacre aux meetings aériens et aux démonstrations. Il totalise plus de 6 000 heures de vol.

Marcel Doret est mort en 1955 d’un cancer dans sa résidence secondaire du Vernet, après avoir publié un livre de souvenirs : Trait d’union avec le ciel. Il est enterré au cimetière Pierre-Grenier à Boulogne-Billancourt, ville où il résidait avec sa femme.

31 août 1956 : premier vol de l’avion ravitailleur américain Boeing KC-135 Stratotanker.

Le Boeing KC-135 Stratotanker est un avion ravitailleur militaire américain développé à partir du prototype Boeing 367-80, parallèlement à l’avion de ligne Boeing 707.

Son fuselage est plus étroit et plus court que celui du 707. Boeing lui a attribué la désignation interne de Modèle 717 (numéro attribué ultérieurement à un autre Boeing ). Le KC-135 fut le premier avion ravitailleur à réaction de l’US Air Force (USAF) et remplaça le KC-97 Stratotanker. Initialement destiné au ravitaillement des bombardiers stratégiques, le KC-135 fut largement utilisé pendant la guerre du Vietnam et lors de conflits ultérieurs tels que l’opération Tempête du désert pour étendre le rayon d’action et l’endurance des chasseurs et bombardiers tactiques américains.

Le KC-135 est entré en service dans l’USAF en 1957 ; il est l’un des neuf avions militaires à voilure fixe (six américains, trois russes) comptant plus de 60 ans de service continu auprès de son exploitant d’origine. Le KC-135 a été complété par le McDonnell Douglas KC-10 Extender, plus grand. Des études ont conclu que de nombreux appareils pourraient voler jusqu’en 2030, bien que les coûts de maintenance aient considérablement augmenté. Le KC-135 doit être partiellement remplacé par le Boeing KC-46 Pegasus.

31 août 1958 : premier vol du prototype du bombardier supersonique embarqué américain North-American A-5 Vigilante.

L’A-5 Vigilante est un avion embarqué à bord de porte-avions. Construit par la société américaine North American, il fut initialement conçu comme un bombardier supersonique emportant une arme nucléaire, mais fut en fait presque uniquement utilisé comme avion de reconnaissance.

Fondé sur un projet lancé par North American sur ses fonds propres en 1953, l’A-5 Vigilante est un avion fin à ailes hautes, conçu pour dépasser Mach 2 en altitude. Sa principale particularité est que son armement nucléaire, emporté dans une soute à l’intérieur du fuselage, était éjecté vers l’arrière par un conduit, dont la sortie se situait entre les tuyères des deux turboréacteurs. Ce système permettait d’éviter les turbulences dues à l’ouverture des portes d’une soute à bombes ventrale classique, qui auraient empêché le largage de la bombe à vitesse supersonique.

Le prototype fit son premier vol le et dépassa le mur du son cinq jours plus tard. Le , un A-5 établit un record mondial d’altitude en atteignant 27 874 mètres. L’avion fut mis en service dans l’US Navy en juin 1961 mais, dès l’année suivante, son utilisation en tant que bombardier fut abandonnée. En effet, d’une part le système d’éjection de l’armement n’était absolument pas fiable (lors du catapultage, il arrivait également que le contenu de la soute à armements tombe sur le pont d’envol) et posait des problèmes de stabilité lors des largages en vol. De plus, l’arrivée des premiers sous-marins lanceurs d’engins rendait finalement l’A-5 totalement inutile dans ce rôle.

Les premiers RA-5C de reconnaissance furent livrés en 1963. Ils étaient équipés de réacteurs plus puissants, d’une aile agrandie, de réservoirs de carburants plus importants, de quatre pylônes sous les ailes et d’un conteneur de capteurs photographiques et électroniques plaqué sous le ventre. La soute à armement était chargée avec des réservoirs de carburant. Une partie des exemplaires furent obtenus par conversion d’A-5A existants.

Le dernier catapultage d’un RA-5C eut lieu en septembre 1979. Le seul avion de l’US Navy spécialisé pour la reconnaissance resta alors le RF-8G Crusader, qui fut retiré à son tour quelques années plus tard.

Les RA-5C furent utilisés pour des missions de reconnaissance pendant la guerre du Viêt Nam, durant laquelle 18 avions furent perdus en combat et 5 autres lors d’accidents.

31 août 1965 : mort à 71 ans d’Henri Mignet, inventeur du « pou du ciel ».

31 août 1968 : mort du pilote de Stuka Bruno Dilley, qui effectua la première mission de guerre de la Luftwaffe le 1er septembre 1939.

Dilley obtient son brevet d’officier à l’Académie de police de Potsdam-Eiche avant de rejoindre la Luftwaffe en tant que lieutenant en 1935. Le 1er juin 1938, il est transféré comme commandant d’escadron au 3e escadron du 1er groupe du 1er escadron de bombardiers en piqué.

Le 1er septembre 1939 à 4h45, Dilley effectua la première mission de combat de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fut chargé d’empêcher la destruction du pont de Dirschau sur la Vistule. Avec la première bombe larguée sur les positions de défense polonaises, Dilley détruisit la ligne de démolition, mais le pont fut ensuite détruit par les troupes polonaises.

Après 23 autres missions dans le cadre de l’invasion de la Pologne, son escadron fut déployé en Norvège en avril 1940 pour l’opération Weserübung, puis en France à partir du 14 juin 1940. Après avoir perdu la bataille d’Angleterre, son escadron participa à la campagne des Balkans, où Dilley fut contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence derrière les lignes ennemies dans les montagnes yougoslaves, mais échappa à la capture avec son opérateur radio. Après de nouvelles missions en Afrique, Dilley fut retiré du front à l’automne 1941 et devint directeur de l’école de pilotage de Wertheim.

En janvier 1942, il fut transféré sur le front de l’Est comme Gruppenführer du 1er groupe de l’escadron Stuka 2 « Immelmann ». Il fut touché par des tirs antiaériens et abattu près de Staraïa Roussa le 12 février 1942. Lors d’une tentative d’atterrissage d’urgence, son avion se retourna et Dilley fut extrait, inconscient, de l’épave par son opérateur radio. Ce n’est que trois jours plus tard, par un froid glacial, qu’ils atteignirent leurs propres lignes dans la poche de Demyansk. En juin de la même année, Dilley reçut la Croix de chevalier de la Croix de fer pour 325 missions de guerre. L’hiver suivant, il fut abattu à trois reprises, mais réussit à éviter la capture à chaque fois. Le 8 janvier 1943, il reçut les feuilles de chêne sur sa Croix de chevalier pour 600 sorties. Le 1er septembre 1943, il prend le commandement du Sturzkampfgeschwader 101, un escadron d’entraînement, à Metz. Celui-ci est rebaptisé Schlachtgeschwader 103 le 18 octobre. À la fin de la guerre, il avait accompli près de 700 sorties.

31 août 1977 : le pilote d’essai soviétique Alexandre Fedotov bat un record absolu d’altitude.

Il est né le 23 juin 1932 à Stalingrad (aujourd’hui Volgograd) en URSS dans une famille d’origine russe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, lui et sa mère ont fui Stalingrad assiégée. La famille Fedotov n’est revenue à Stalingrad qu’après sa libération, mais sans le père d’Alexandrre, qui a combattu au front et est mort au combat lors de l’insurrection de Varsovie en 1944. En 1947, à l’âge de quinze ans, il rejoint la 7e école spécialisée des forces armées aériennes de l’URSS.

Fedotov a fréquenté l’école d’aviation militaire des pilotes d’Armavir à Armavir, Krasnodar Krai, Russie, dont il a obtenu son diplôme en 1952, puis est devenu instructeur de vol.

En 1958, il entre à l’École de pilotage d’essai du ministère de l’Aviation industrielle de Joukovski. Il est diplômé de l’Institut d’aviation de Moscou en 1965.

D’août 1958 jusqu’à sa mort en 1984, il fut pilote d’essai au bureau d’essai Mikoyan. Fedotov participa aux essais des MiG-19, MiG-21 , MiG-23, MiG-25, MiG-27, MiG-29, MiG-31 et de leurs versions. Pour la première fois en Russie, il atteignit une vitesse correspondant à Mach 3.

Sur des avions E-166 et MiG-25, il a établi 18 records du monde d’aviation (dont trois absolus) : vitesse, plafond dynamique, capacité de charge et vitesse ascensionnelle. Il détient notamment toujours le record d’altitude de vol (37 650 mètres) pour avion à réaction avec équipage, établi le 31 août 1977 à bord d’un chasseur expérimental MiG-25M.

Fedotov vivait dans la ville de Joukovski, dans la région de Moscou.

Il est décédé le 4 avril 1984, lors d’un vol d’essai sur le MiG-31, en compagnie du navigateur d’essai V.S. Zaitsev. Lors de ce vol, une fausse alerte du système de réserve de carburant d’urgence a déclenché l’alarme, et Fedotov a décidé d’atterrir. Croyant qu’il manquait de carburant, il a effectué une manœuvre brusque, mais l’avion, lourd et rempli de carburant, s’est retourné et a plongé au sol. Ni Fedotov ni Zaitsev n’ont survécu.

Il a été enterré au cimetière Bykov de la ville de Joukovski.

Il a été décoré des distinctions suivantes : Major-général de l’aviation (1983), Entraîneur honoré de l’URSS (1976), Maître des sports de classe internationale (1975), Pilote d’essai honoré de l’URSS (1969) et Héros de l’Union soviétique (1966). Il a reçu la Médaille d’or de l’air de la FAI en 1975, et le Prix Lénine en 1981. Il a reçu deux ordres de Lénine, l’Ordre du Drapeau rouge, le Drapeau rouge du travail et des médailles.

31 aoû 1977 : premier vol de l’avion de transport soviétique Antonov An-72.

L’ Antonov An-72 (nom de code OTAN : Coaler) est un avion de transport soviétique , développé par Antonov. Il a été conçu comme un transport STOL et destiné à remplacer l’ Antonov An-26, mais des variantes ont rencontré le succès en tant que cargos commerciaux. L’An-72 et son cousin An-74 tirent leur surnom de Cheburashka des grands conduits d’admission du moteur, qui ressemblent aux oreilles surdimensionnées du personnage animé soviétique populaire du même nom.

L’An-72 a volé pour la première fois le 31 août 1977 et a probablement été développé en réponse à l’avion de transport STOL moyen avancé (AMST) de l’USAF, jamais fabriqué , lancé dix ans plus tôt. Produite en tandem avec l’An-72, la variante An-74 ajoute la capacité d’opérer dans des conditions météorologiques difficiles dans les régions polaires, car elle peut être équipée d’ un train d’atterrissage à roues-skis , d’un équipement de dégivrage et d’un certain nombre d’autres améliorations, permettant à l’avion de soutenir des opérations dans des environnements arctiques ou antarctiques. D’autres versions de l’An-72 comprennent l’avion de transport VIP An-72S et l’avion de patrouille maritime An-72P.

Son premier vol a eu lieu le 31 août 1977, mais la production a commencé à la fin des années 1980. Le groupe motopropulseur utilisé est le turboréacteur Lotarev D-36. L’An-72 ressemble au Boeing YC-14, un prototype du début des années 1970 (conception soumise à l’US Air Force en février 1972), qui avait également utilisé des moteurs au-dessus des ailes et l’effet Coandă.

L’arrière du fuselage de l’avion est doté d’une rampe de chargement articulée avec un carénage arrière coulissant vers l’arrière et vers le haut pour dégager l’ouverture. Il peut larguer jusqu’à 7,5 tonnes (7,4 tonnes longues ; 8,3 tonnes courtes) et dispose de sièges latéraux rabattables pour 52 passagers.

En 2018, six avions An-72 auraient été modernisés pour les forces aérospatiales et la marine russes afin de transporter davantage de carburant et de charge utile pour les opérations dans l’Arctique.

L’An-72 a des capacités STOL : sa distance de décollage est de 620 m et sa distance d’atterrissage est de 420 m. Cet avion a été conçu pour être utilisé sur des surfaces non préparées ; son train d’atterrissage robuste et ses pneus à haute flottaison permettent des opérations sur du sable, de l’herbe ou d’autres surfaces non pavées.

31 août 1983 : la chasse soviétique abat un Boeing 747 de la Korean Air Lines (îles Sakhaline).

Volant largement à l’intérieur de l’espace aérien soviétique, le vol commercial est pris pour un vol d’avion espion américain. Aucun survivant.

31 août 2003 : mort à 81 ans de Jean-Bernard Ney, Compagnon de la Libération.

Jean-Bernard Ney voit le jour le 6 septembre 1921 à Bettembourg, au Luxembourg.

Après l’invasion du Luxembourg en 1940, Jean-Bernard Ney ne supporte pas l’occupation allemande. Âgé de seulement 18 ans, il entre en résistance et organise l’évasion de prisonniers de guerre français et belges. Son activité est repérée par les Allemands qui l’arrêtent et le transfèrent à Trèves. Il parvient cependant à s’évader le 2 mai 1941 et retourne au Luxembourg. Tentant de passer en Espagne, il traverse la France et se fait arrêter par la garde mobile le 18 mai 1941 alors qu’il est en vue de la frontière. Emprisonné à Perpignan, il parvient à nouveau à s’évader. Les Pyrénées franchies, et après une nouvelle arrestation et trois mois de prison en Espagne, il arrive à Gibraltar d’où il embarque pour l’Angleterre.

Après l’invasion du Luxembourg en 1940, Jean-Bernard Ney ne supporte pas l’occupation allemande. Âgé de seulement 18 ans, il entre en résistance et organise l’évasion de prisonniers de guerre français et belges. Son activité est repérée par les Allemands qui l’arrêtent et le transfèrent à Trèves. Il parvient cependant à s’évader le 2 mai 1941 et retourne au Luxembourg. Tentant de passer en Espagne, il traverse la France et se fait arrêter par la garde mobile le 18 mai 1941 alors qu’il est en vue de la frontière. Emprisonné à Perpignan, il parvient à nouveau à s’évader. Les Pyrénées franchies, et après une nouvelle arrestation et trois mois de prison en Espagne, il arrive à Gibraltar d’où il embarque pour l’Angleterre.

Malgré sa nationalité luxembourgeoise, il s’engage dans les forces aériennes françaises libres le 6 février 1942 et, après une formation de navigateur, est affecté au Groupe de bombardement Lorraine avec lequel il participe à 76 missions de bombardement au-dessus de la France et des Pays-Bas. Le 6 juin 1944, il participe au débarquement de Normandie en effectuant des missions de protection par écrans de fumée des troupes au sol. Promu sous-lieutenant, il est blessé en février 1945 lors d’un atterrissage en catastrophe, son appareil ayant été touché par la Flak. Remis sur pied, il rejoint son unité et participe à l’invasion de l’Allemagne.

Après la guerre, Jean-Bernard Ney part pour le Congo belge pour devenir fermier et se spécialise dans l’élevage de porcs. Il revient en France en 1958 et s’installe à Boulazac,en Dordogne, pour poursuivre son activité d’agriculteur.

Jean-Bernard Ney meurt le 31 août 2003 à Cadaujac, en Gironde2. Ses cendres ont été dispersées dans son domaine de Dordogne.

• Officier de la Légion d’Honneur

• Compagnon de la Libération – décret du 17 novembre 1945

• Croix de Guerre 39/45 (3 citations)

• Air Medal (USA)

31 août 2007 : mort à 90 ans du pilote de bombardier britannique James Brian Tait.

Le colonel James Brian « Willie » Tait (9 décembre 1916 – 31 août 2007) était officier de la Royal Air Force pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Il a mené 101 missions de bombardement durant la guerre, dont celle qui a finalement coulé le cuirassé allemand Tirpitz en 1944. Il a succédé à Leonard Cheshire à la tête du célèbre 617e Escadron et, fort de six décorations pour actes de bravoure, demeure l’un des aviateurs les plus distingués de l’histoire des nations du Commonwealth britannique.

Tait est né à Manchester et a fait ses études à la Wellingborough School. Après avoir assisté à une cérémonie du Trophée Schneider en 1928, il a décidé de s’engager dans la RAF. Diplômé du RAF College de Cranwell , il a été nommé officier pilote dans la RAF le 1er août 1936 et a rejoint le 51e Escadron de la RAF, pilotant des bombardiers Armstrong Whitworth Whitley. Il a été promu officier d’aviation le 1er février 1938.

Tait participa activement aux opérations de bombardement du 51e Escadron en 1940, notamment à plusieurs raids longue distance sur Berlin et au premier raid aérien britannique sur l’Italie, traversant les Alpes pour bombarder Turin. Il reçut la Distinguished Flying Cross (DFC). Il fut promu lieutenant le 1er février 1940. À la fin de l’année, il commandait le 51e Escadron. Le 10 février 1941, il dirigea les avions de l’opération Colossus, partis de Malte pour larguer des parachutistes dans le sud de l’Italie. Pour cette mission, il reçut la DSO. Il fut promu temporairement chef d’escadron le 1er mars 1941, grade qui devint ensuite effectif avec la même ancienneté.

Après Colossus, Tait rejoignit le 35e Escadron, le premier à être équipé de bombardiers lourds Handley Page Halifax. Il reçut la première barrette de sa DSO pour ses exploits lors d’un raid diurne sur Kiel le 30 juin 1941. Il fut cité à l’ordre du jour en septembre 1941. Tait fut mis au repos et affecté à une unité d’entraînement, mais comme les unités d’entraînement furent sollicitées pour compléter les effectifs, il participa aux trois « raids de mille bombardiers » début 1942.

Mi-1942, Tait fut nommé commandant du 78e escadron de la RAF et fut cité à l’ordre du jour durant son mandat. Il fut nommé commandant d’escadre par intérim le 1er juin 1942. En mars 1944, il devint commandant des opérations de la base de la RAF Waddington, où il continua d’effectuer des missions avec les équipages d’Avro Lancaster de la RAAF, malgré son emploi non lié aux vols. Il fut promu commandant d’escadre le 1er mars 1944.

Il reprit ses fonctions opérationnelles en mai 1944 et devint maître bombardier du 5e Groupe. Son service à ce poste lui valut une deuxième barrette à sa DSO.

Il succéda à Leonard Cheshire à la tête du 617e Escadron de la RAF en juillet 1944, lorsque Cheshire fut retiré de ses fonctions aériennes après plus de 100 missions. Le 617e Escadron, le célèbre escadron « Dambusters », était spécialisé dans le marquage de cibles à basse altitude et les attaques de précision, et Tait poursuivit la pratique de Cheshire consistant à marquer des cibles à basse altitude et à diriger le raid depuis un chasseur Mustang. Sous son commandement, l’escadron bombarda une série de sites de stockage de bombes volantes V-1 et de sites de lancement de roquettes V-2 avec des bombes « Tallboy » de 12 000 livres « tremblement de terre ». Tait reçut une barrette à sa DFC pour avoir mené une attaque à basse altitude lors d’un raid de jour sur le barrage de Kembs en Alsace, malgré un tir défensif intense, malgré un avion endommagé.

Le 15 septembre 1944, Tait dirigea une force de 37 bombardiers Avro Lancaster des escadrons 617 et 9 lors de l’opération Paravane. Partis d’un aérodrome de Yagodnik , près d’Arkhangelsk, sur la péninsule de Kola, au nord de la Russie, ils attaquèrent le cuirassé allemand Tirpitz, dans le fjord de Kaa. Malgré la fumée masquant la cible, le Tirpitz fut si gravement endommagé que le haut commandement allemand (OKW) décida qu’il ne pouvait être remis en état de navigabilité. Le Tirpitz fut donc transféré à Tromsø afin que son armement puisse servir d’artillerie défensive contre une éventuelle invasion alliée. Les Allemands réussirent à garder secret le manque de navigabilité du navire, sa destruction demeurant donc une priorité absolue. Tait mena sa force lors d’une seconde attaque le 28 octobre, baptisée Opération Obviate, cette fois depuis la RAF Lossiemouth en Écosse (le déplacement du navire l’ayant mis à portée). Ce raid échoua en raison de l’épais nuage qui masquait la cible peu avant l’arrivée des bombardiers. Le 12 novembre, Tait mena ses forces contre le Tirpitz pour un troisième et dernier raid, l’opération Catéchisme. La Luftwaffe échoua à intercepter les bombardiers britanniques, et trois impacts directs de bombes Tallboy laissèrent le navire chavirer à l’ouest de Tromsø, dans la baie de Håkøybotn.

À la mi-décembre 1944, Tait, après avoir accompli 101 missions, fut cloué au sol et affecté à l’entraînement des équipages de bombardiers canadiens. Comme son prédécesseur au 617e Escadron, il fut recommandé pour la Croix de Victoria pour sa « bravoure indéfectible » pendant près de cinq ans d’opérations. Cependant, contrairement à Cheshire, il reçut la troisième barrette de sa DSO. La citation de cette décoration, publiée dans la London Gazette de janvier 1945, se lit comme suit : Cet officier a fait preuve d’une bravoure remarquable et d’un dévouement extrême face à l’ennemi, dont il a constamment fait preuve au cours de ses longues opérations aériennes. Il a effectué de nombreuses sorties, dont beaucoup contre des cibles extrêmement dangereuses et difficiles, et les succès obtenus témoignent magnifiquement de son leadership brillant et de son talent inégalé. À trois reprises, le commandant d’escadre Tait a mené des attaques contre le cuirassé allemand « Tirpitz ». La dernière fois, c’était le 12 novembre 1944. Le navire était à quai à Tromsø. La visibilité était bonne lorsque le commandant d’escadre Tait a mené son escadron à l’attaque. Malgré les tirs continus de trois navires et des batteries terrestres, l’attaque a été menée à bien. La première bombe, larguée par le commandant d’escadre Tait, a touché le Tirpitz. Une autre bombe a été touchée presque immédiatement et une autre de 5 450 kg est tombée à proximité. Le cuirassé a pris feu et s’est enfui de fumée. Finalement, il a chaviré. Par son talent et son leadership exceptionnels, le commandant d’escadre Tait a joué un rôle majeur dans le succès de cette opération. Cet officier a effectué 98 sorties et a toujours donné l’exemple.

Tait resta dans la RAF après la guerre, retrouvant d’abord le grade de chef d’escadron. Il fut promu commandant d’escadre en 1947 (avec effet rétroactif à octobre 1946). Il servit en Asie du Sud-Est, en Inde, au Moyen-Orient et à Singapour. Il commanda la RAF Coningsby , fut promu colonel d’aviation en 1953, nommé aide de camp de la Reine en 1959 et prit sa retraite de la RAF en 1964.

Il s’est reconverti en programmeur informatique et a rejoint ICL comme représentant technique, travaillant en Europe de l’Est. Après un passage dans une entreprise de transport, il est devenu conseiller en investissement chez Scottish Widows. Il a finalement pris sa retraite en 1981.

31 août 2011 : mort à 90 ans du pilote d’essai britannique Lionel Peter Twiss, 1er pilote à franchir les 1600 km/h (1 000 miles / heure).

Il est né à Lindfield dans le Sussex et a vécu avec sa grand-mère pendant que ses parents étaient en Inde et en Birmanie. Il est le petit-fils d’un amiral et le fils du colonel Dudley Cyril Twiss, un officier de l’armée. Lionel Twiss est allé à l’école à Haywards Heath et plus tard à la Sherborne School. En 1938, il est employé comme apprenti dégustateur de thé par Brooke Bond à Londres, avant de retourner dans la ferme familiale près de Salisbury.

Rejeté comme pilote par la Fleet Air Arm, il est accepté comme Naval Airman Second Class (équivalent de sergent dans l’armée américaine) au début de la Seconde Guerre mondiale. Après s’être entraîné à la 14e école de pilotage élémentaire et de réserve de Castle Bromwich (au nord-est de Birmingham), il pilote des Fairey Battle et Hawker Hart. Il suit une formation opérationnelle au RNAS Yeovilton aux commandes d’appareils tels que des Blackburn Roc, Blackburn Skua et Gloster Gladiator. Son affectation suivante est l’École de coopération de l’armée à Andover au sein de laquelle il pilote des Bristol Blenheim pour une conversion bimoteurs. Il est ensuite affecté au 771e escadron dans les îles Orcades, pilotant une variété d’avions navals pour diverses missions, y compris des observations météorologiques à 3 600 m d’altitude en hiver dans le cockpit ouvert d’un Fairey Swordfish ainsi que des tâches de remorquage de cibles.

Il sert ensuite dans la Merchant Ship Fighter Unit (unité de chasse de la marine marchande) pilotant des Hawker Hurricane lancés à partir de catapultes montées sur des navires marchands. Ces missions obligeaient le pilote à abandonner l’appareil après avoir amerri ou alors à sauter en parachute, dans l’espoir d’être récupéré par un navire qui passait. Lors des convois de Malte en 1942, il pilote des Fairey Fulmar avec le 807 Squadron, décollant depuis le porte-avions HMS Argus. Pour ses états de service, il reçoit la Distinguished Service Cross (DSC) en juin 1942. Plus tard dans l’année, l’escadron est converti sur Supermarine Seafire décollant depuis le porte-avions HMS Furious pour les débarquements de l’opération Torch en Afrique du Nord. Lors des débarquements alliés en Algérie et au Maroc, il ajoute une barrette à sa DSC, attribuée en mars 1943. À ce moment-là, il a abattu un avion italien (un Fiat CR.42 le 14 mai 1942) et en a endommagé un autre.

Il effectue ensuite des opérations de pénétration à longue distance au-dessus de l’Allemagne à partir de la base RNAS Ford, développant de nouvelles tactiques de combat de nuit avec l’unité d’interception de chasseurs de la RAF. La base RNAS Ford a également servie pour une unité de recherche opérationnelle et Peter Twiss a donc effectué des missions au-dessus de l’Europe occupée, avec des bimoteurs Bristol Beaufighter et des de Havilland Mosquito, mettant ainsi en pratique la théorie de la recherche opérationnelle. Il revendique deux victoires sur des Junkers Ju 88 abattus en 1944.

Plus tard, en 1944, il est envoyé à la British Air Commission Washington DC où il teste divers prototypes d’avions et évalue l’équipement radar aéroporté. Il sert également à la Naval Air Station Patuxent River dans le Maryland. À la fin de la guerre, il est capitaine de corvette. En 1945, il suit le cours n° 3 à l’Empire Test Pilots’ School (ETPS), alors basé à la base RAF de Cranfield puis est affecté à l’escadron naval de l’établissement expérimental d’avions et d’armements à Boscombe Down.

En 1946, Lionel Twiss rejoint Fairey Aviation en tant que pilote d’essai et utilise de nombreux avions de la société, notamment le Fairey Primer, le Fairey Gannet, le Fairey Firefly, le Fairey Delta 1 et l’hélicoptère Fairey Rotodyne (équipé d’un rotor et de moteurs sur les ailes). En 1947, il participe aux Lympne Air Races (course aérienne) aux commandes d’un Firefly IV, remportant la course à grande vitesse à 305,93 milles par heure (492,3 km/h). Il a travaillé pendant deux ans sur le Fairey Delta 2 (FD2), un avion expérimental utilisé pour la recherche supersonique avec les avions à ailes delta. Le 17 novembre 1955, le FD2 a subi une panne de réacteur et par conséquent une perte de puissance hydraulique lors d’un vol d’essai mais Twiss a réussi à s’écraser à Boscombe Down sans autre dommage que l’avion. Il a reçu la Queen’s Commendation for Valuable Service in the Air pour cet exploit. L’avion a été réparé et, à ses commandes, le 10 mars 1956, Lionel Twiss a battu le record du monde de vitesse, le portant à 1 132 milles par heure (1 821,8 km/h), soit une augmentation d’environ 300 milles par heure (482,8 km/h) par rapport au record établi l’année précédente par un F-100 Super Sabre. Il devient ainsi le premier pilote d’un avion à réaction à dépasser les 1 000 milles par heure (1 609,3 km/h).

En 1960, Fairey Aviation est vendu à Westland Helicopters (anciennement Westland Aircraft), un constructeur d’hélicoptères, qui n’était pas dans le domaine d’expertise de Lionel Twiss. Il en part après une carrière au cours de laquelle il a piloté plus de 140 types d’avions différents. Lionel Twiss rejoint ensuite Fairey Marine en 1960 et en devient le responsable du développement et des ventes de day-cruisers (bateau de pêche-promenade). Il apparait dans le film Bons Baisers de Russie, conduisant l’un des hors-bords de l’entreprise[1],[7]. Son travail de consultant maritime le conduit à devenir directeur de Fairey Marine (1968-1978) et de Hamble Point Marina (1978-1988).

En 1969, au volant de la vedette de course Fairey Huntsman 707 Fordsport, il participe à la course Round Britain Powerboat Race, avec notamment parmi son équipage le champion de rallye, Roger Clark. Il est apparait également dans le film Coulez le Bismarck !, dans lequel il pilote un Fairey Swordfish. LionelTwiss a été pendant plusieurs années membre de la Lasham Gliding Society. Son autobiographie, Faster Than the Sun, a été publiée en1963 et réédité-corrigée en 2005.

31 août 2012 : mort à 89 ans du maréchal de l’aviation russe Aleksandr Nikolaïevitch Iefimov.

Le plus grand AS des pilotes d’assaut des Forces aériennes soviétiques (VVS) durant la Grande Guerre patriotique. 7 victoires homologuées (2 individuelles, 5 en coopération), obtenues au cours de 222 missions de guerre.

Le plus grand AS des pilotes d’assaut des Forces aériennes soviétiques (VVS) durant la Grande Guerre patriotique. 7 victoires homologuées (2 individuelles, 5 en coopération), obtenues au cours de 222 missions de guerre.

Mais c’est surtout pour son tableau de chasse de destructions au sol (aux commandes d’un Iliouchine Il-2 Sturmovik) qu’il est renommé :

- 126 chars,

- 85 avions,

- 30 locomotives,

- 193 pièces d’artillerie,

- 43 canons de DCA.

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, Iefimov poursuit sa carrière au sein de la VVS, commandant successivement un ShAP, équipé d’Il-10, puis une ShAD (division d’aviation d’assaut) volant sur Mikoyan-Gourevitch MiG-15 et MiG-17. Diplômé de l’Académie militaire de l’Air, en 1951, et de l’Académie de l’état-major général, en 1957, il accumule les postes à responsabilité : en 1967 adjoint au commandement de l’Armée de l’Air, avec le grade de general-polkovnik (colonel-général ou général d’armée) ; en 1975, il reçoit la distinction de maréchal avant d’être nommé commandant en chef de l’Armée de l’air et ministre-adjoint à la Défense en 1984.

Il est l’auteur d’un livre de souvenirs sur son expérience de la guerre : Nad polem boya (Au-dessus du champ de bataille) .