(avertissement : vu la rapidité des développements sur le front, notamment autour de Karkhiv, cet article comportera rapidement des éléments obsolètes, même s’il s’attache à remettre l’offensive actuelle en perspective).

* * *

L’armée ukrainienne est à l’offensive. Là où on l’attendait (Kherson), et là où on l’attendait moins (Karkhiv). L’offensive était annoncée, publiée, instrumentalisée politiquement depuis plusieurs semaines. De nombreux observateurs (dont votre serviteur le 11 juillet) faisaient d’ailleurs remarquer qu’il est un peu curieux d’annoncer à l’avance le lieu de son offensive. Sauf si cela constitue une manœuvre de déception. C’est peut-être ce qui est en cours. L’avancée rapide dans les environs de Kharkiv, en direction de Kupiansk, a le potentiel de déstabiliser une partie de la logistique russe et de soulager la pression sur le Donbass, tout en détruisant des forces qui manqueront à la Russie.

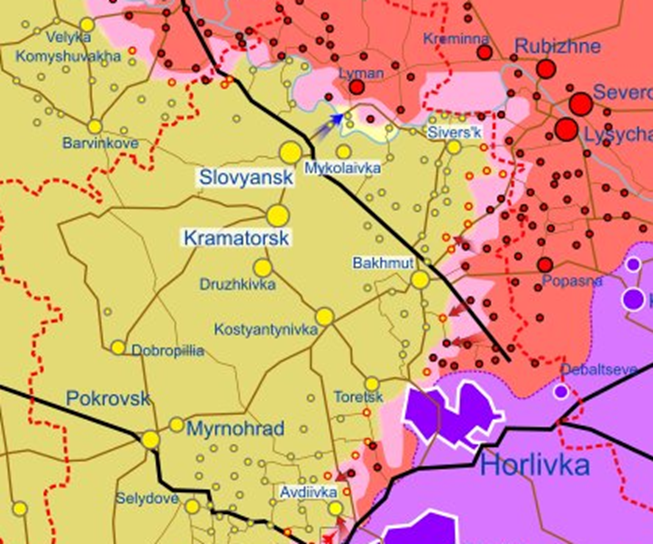

Situation générale du front fin août – le Donbass toujours au cœur du problème

Le gros des forces russes, mais aussi ukrainiennes, demeurent fixées devant le Donbass. C’est toujours là que se font face, autour du saillant Slovyansk-Toretsk-Sivers’k », le plus grand nombre d’unités. Ce triangle d’environ 900 km² est défendu par une douzaine de brigades ukrainiennes, qui bénéficient de positions bien préparées et solidement retranchées. Si les Russes continuent de mener des attaques localisées et pilonnent toujours les lignes adverses, leur rythme de progression s’est considérablement ralenti au cours de l’été, pour ne plus parvenir qu’à ne prendre qu’un village ici où là. Situation « stable », mais pas « calme ».

Situation en Donbass au 09 septembre (toutes cartes @War_Mapper)

Situation en Donbass au 09 septembre (toutes cartes @War_Mapper)

Ailleurs sur le front, la densité de troupes est bien moindre. La région de Kherson a vu un renforcement assez important des effectifs des deux camps. La zone entre Donetsk et Zaporijjia est beaucoup plus calme, tandis que la Russie a retiré de l’ensemble du front un certain nombre (10-12 ?) de bataillons très usés pour les régénérer. L’ouverture d’un corridor maritime pour exporter les céréales a été un succès, et si des bruits de bottes animent régulièrement la frontière biélorusse les choses sont plutôt calmes dans les régions périphériques.

En parallèle de l’affrontement maintenant assez statique en Donbass qui use hommes et matériels, consomme des munitions et du potentiel et fixe des effectifs considérables, l’été a été l’occasion pour les deux camps de mener des campagnes de frappes. La Russie a poursuivi une stratégie assez « extensive » de frappes sur tout le territoire ukrainien. Faible volume, mais effort quotidien. Le ciblage russe ne semble pas se concentrer sur une zone ou un type d’objectif, mais tente plutôt d’entraver dans la durée la capacité qu’a l’Ukraine de conduire la guerre efficacement et sereinement. Infrastructures (ponts, ports et gares ), dépôts de munitions ou de carburants, usines camps militaires, … La Russie maintien son effort en utilisant un certain nombre d’expédients, comme les vieux missiles antinavire Kh-22 ou les missiles antiaériens S-300, détournés de leur usage premier pour des frappes au sol. Ces matériels étant souvent en fin de vie (pyrotechnie vieillissante), peu adaptés à affronter les forces de l’OTAN et peu précis, leur usage pour des frappes générales d’objectifs de grande taille fait sens, surtout dans la mesure où la Russie a décidé d’ignorer les risques pour la population civile avec une indifférence criminelle. Les missiles tombent, et pas toujours sur leurs cibles. Vladimir Poutine s’en accommode très bien. Il est difficile d’estimer les stocks russes d’armes modernes, même s’il est certain qu’une quantité substantielle est en réserve dans l’hypothèse d’un affrontement avec l’OTAN. Il semble néanmoins que la Russie puisse poursuivre encore de longs mois cette campagne de frappes extensives, en comptant sur des productions, sur ses stocks et une certaine forme d’inventivité.

En aparté, les rapports de CAR sur l’analyse des composants électroniques russes montrent l’usage fait de composants très courants, facile à se procurer sur le marché civil, dans de nombreuses armes et systèmes. Cela signifie que le travail de piratage/brouillage/leurrage des systèmes russes peut s’en trouver facilité, mais aussi (surtout) que la Russie n’aura pas trop de mal à se procurer les composants pour faire tourner ses usines d’armement.

L’Ukraine de son côté a mené cet été des frappes en profondeur beaucoup plus ciblées, dans les cent kilomètres de la ligne de front. Les Ukrainiens ont mis à profit la livraison des matériels d’artillerie modernes occidentaux, et surtout les lance-roquettes HIMARS américains. Ne pouvant espérer amoindrir la capacité générale de l’adversaire à poursuivre la guerre, les Ukrainiens visent plutôt la logistique russe des munitions sur le théâtre, perçue comme le centre de gravité de l’armée adverse. La vulnérabilité de la logistique russe a déjà été longuement expliquée : poids disproportionné du train, manque de camions, manque de palettes et de transpalettes, manque d’effectifs, pratiques laxistes dans la gestion de dépôts trop grands et mal sécurisés… Les pertes russes en munitions ont été lourdes pendant l’été, ce qui a sans doute contribué à stopper l’offensive contre le Donbass, déjà ralentie par l’usure des unités et notamment des tubes d’artillerie que l’armée russe ne remplace qu’à grand peine. Les Ukrainiens ont également ciblé les ponts tenus par les Russes pour ravitailler Kherson, mais aussi les barges de ravitaillement sur le fleuve. A ce propos, cibler les infrastructures est un jeu à double tranchant : les grands ponts mettent des années à être construits et ne peuvent pas vraiment être remplacés par des moyens mobiles sur les plus grands fleuves. Couper les ponts du Dniepr isolerait les forces russes situées sur la rive droite, mais hypothèquerait le retour offensif des Ukrainiens à l’est du fleuve. En revanche, il y a un vrai risque que, battus dans la région, les Russes ne choisissent de les détruire.

Bien entendu, les Russes ne sont pas restés totalement inactifs face aux frappes ukrainiennes dans la profondeur et ils ont également pris des mesures de sécurisation et de dispersion de leurs dépôts. Il semble que, depuis le début de l’offensive fin février, quelques maladresses initiales aient été corrigées au niveau de la défense antiaérienne et de la guerre électronique, de l’emploi et de la lutte contre les drones.

Dans les airs justement, les caractéristiques de l’affrontement ont peu changé. Sur le plan opératif, l’aviation russe domine largement le tiers oriental de l’Ukraine, qu’elle frappe le plus souvent depuis le territoire russe ou en menant de courtes incursions escortées. A l’ouest du pays, l’aviation ukrainienne maintient un potentiel non négligeable, soigneusement économisé et essentiellement défensif. La dispersion, la livraison de Mig-29 par plusieurs pays européens et les efforts de la chaine MCO ukrainienne ont abouti à améliorer le nombre et le taux de disponibilité des chasseurs que Kiyv peut mettre en l’air. Mais, pour l’heure, pas question d’aller contester sa supériorité à l’aviation russe dans l’est du pays. La livraison de missiles antiradar et de systèmes antiaériens par les Occidentaux permettra sans doute à l’Ukraine de faire quelques « coups » contre la défense antiaérienne russe, mais la tendance sera longue à inverser. Sur la ligne de front, il faut souligner à la fois l’importance des drones, dans les deux camps, mais aussi la difficulté des hélicoptères pour opérer dans un environnement très hostile, avec la présence de très nombreux missiles antiaériens portatifs. Pas de « mort de l’hélicoptère sur le champ de bataille » néanmoins, mais un ajustement des missions, recentrées sur la liaison, les raids surprise à très basse altitude ou encore le ravitaillement d’unités isolées.

Le fait que l’offensive en cours puisse quand même bénéficier d’un soutien aérien ukrainien, même sporadique, montre que l’élimination totale d’une force aérienne est difficile si elle dispose de suffisamment de bases de dispersion et peut compter sur de nombreux moyens antiaériens bien camouflés. A méditer…

Enfin, dernier point qui n’est pas sans importance, il semble que l’été ait vu une intensification des opérations de la « résistance », des « partisans », des « forces spéciales », bref ce tout ce qui peut être fait par les Ukrainiens de manière dissimulée derrière les lignes russes. La dureté de l’occupation et son rejet par la plus grande partie de la population expliquent que, à minima, ce genre d’action bénéficie d’un soutien moral et d’une bienveillance silencieuse de la part de populations hostiles à l’envahisseur. Tout comme en 1944 en France ou en Biélorussie, elles peuvent entraver considérablement les mouvements adverses, fournir du renseignement, cibler des nœuds logistiques ou des dépôts, voire participer à des insurrections urbaines.

L’offensive ukrainienne sur Kherson

L’attaque lancée depuis quelques jours autour de Kherson avait été, on l’a dit, abondement annoncée par le gouvernement ukrainien. Il y avait là une forme d’impératif moral, vis-à-vis de sa propre population comme de ses soutiens et, bien entendu, des populations occupées. Même si certains impondérables de la guerre ont peu changé depuis 1945 (il faut toujours de très longs mois pour former une unité de combat et des semaines pour préparer une offensive), à l’ère des réseaux sociaux et du numérique, il semblait inenvisageable que l’Ukraine soit incapable de lancer une forme de contre-offensive avant l’automne. Six mois, c’est plus long en « temps ressenti » en 2022 qu’en 1944.

La région de Kherson présente un potentiel important : son dégagement permettrait de mieux sécuriser le littoral maritime ukrainien et en particulier de lever la menace sur Mikolaïv et sa zone portuaire (480 000 habitants). Kherson (280 000 habitants) est avec Melitopol (150 000 habitants) une des seules grandes villes que les troupes russes sont parvenues à prendre dans la phase initiale de l’offensive, sans trop de combats (Berdiansk, Marioupol ou Sievierodonetsk ont été bien plus couteuses). Face aux rumeurs d’annexion par la Russie de ces régions, il est donc urgent de montrer que Kyiv « fait quelque chose ». En outre, la proximité des ponts du Dniepr et du canal de Crimée offrent des objectifs stratégiques intéressants. Leur prise permettrait d’isoler à nouveau la péninsule et de compliquer son ravitaillement en eau et en électricité. Les Ukrainiens pourraient également envisager une progression vers Zaporijjia et sa centrale nucléaire, voire Mélitopol. Bien entendu, ce sont là des objectifs très ambitieux. Il est probable que les buts offensifs actuels sont plus modestes : marquer quelques points, détruire des forces russes en limitant ses propres pertes, fragiliser la logistique adverse et préparer l’hiver avec des positions favorables. Et, s’agissant de Kherson, fixer les dernières réserves russes encore mobiles.

Les signaux envoyés par l’Ukraine pendant l’été, de l’annonce d’une offensive à la multiplication des frappes de HIMARS, ont fort logiquement entrainé un renforcement de la posture russe dans la vaste tête de pont sur la rive droite du Dniepr, qui fait plus de 7000km², soit la superficie d’un département français. Des troupes sont arrivées en renfort, et des positions défensives ont été aménagées. Le terrain étant assez plat, en dehors de quelques villages, il favorise le camp qui a la plus grande puissance de feu et rend la dissimulation plus complexe que dans d’autres parties du pays. Il faut souligner que, à part en Donbass, la densité de troupes reste tout à fait faible par rapport aux deux conflits mondiaux. Devant Kherson, on peut estimer que les Russes ont moins de 20 000 hommes pour « tenir » un front de 200km. A titre de comparaison, en juillet 1944, en Normandie, l’armée allemande alignait plus de 300 000 hommes sur une longueur sensiblement équivalente. A bien des égards, le front ukrainien ressemble à la tentative de stabilisation française par « hérisson » en juin 1940 : faute de pouvoir tenir de manière continue l’ensemble du front, on crée des point d’appui (urbains ou boisés), on joue sur les coupures humides, on place des forces mobiles en réserve et on bat les intervalles avec de l’artillerie, tout en posant un maximum de mines pour ralentir et canaliser les mouvements adverses.

L’offensive, déclenchée voici une dizaine de jours, dans la région de Kherson, a pris la forme d’une progression sur trois axes : le centre et les flancs. Sur le flanc droit de la tête de pont, en direction de Kherson, les Ukrainiens ont avancé de quelques kilomètres, avec sans doute comme objectif prioritaire de relâcher la pression sur Mikolaïev. Dans le nord, sur leur flanc gauche, la pression depuis Velyka Kostromka permet de fixer les forces russes qui sont dos au Dniepr, à un endroit où le fleuve est large de près de 4000 mètres, ce qui exclut toute installation de pont mobile.

Situation autour de Kherson au 09 septembre

Situation autour de Kherson au 09 septembre

Enfin, au centre, les Ukrainiens sont partis de la ligne avancée qu’ils avaient conquise à grand peine pendant l’été, lors d’une précédente opération offensive qui avait été stoppée rapidement. Attaquant légèrement à côté de l’axe de la route qui mène à Beryslav, ils ont formé un saillant d’une douzaine de kilomètres de profondeur et un peu moins de large. La progression semble être sinon stoppée, au moins considérablement ralentie par les Russes. Sur le plan de la communication, Kyiv a joué cette fois la carte de l’opacité totale, laissant planer de sérieux doutes sur l’endroit précis, l’heure, les effectifs, les axes de progression, les moyens… Bref on est revenu à quelque chose de plus classique et, dans un sens, de plus logique : dans ce genre d’opération délicate, moins on en dit, mieux on se porte.

Ce qui transparait de cette offensive dans la région de Kherson est que les Ukrainiens avaient correctement planifié barrages d’artillerie et progression initiale. Des groupes blindés, suivis d’infanterie, se sont engagés dans des secteurs auparavant préparés. Le déminage a été mené « à la hussarde » (difficile de faire autrement), ce qui a quand même gêné les mouvements. Les combats ont été intenses. Passées la perte des premières positions, toujours intenables face à une offensive préparée, les Russes ont bénéficié à la fois de leurs lignes intérieures, de la profondeur des champs de mines, de la capacité de leur artillerie à utiliser armes à sous-munitions et armes thermobariques et – semble-il – de beaucoup de reconnaissance par drones dans le « premier kilomètre » de la profondeur.

Les pertes ont été (là encore semble-il) lourdes des deux côtés et la progression a loin d’avoir été foudroyante. Si le saillant avait été prolongé jusqu’au Dniepr, de nombreuses troupes russes auraient été piégées dos au fleuve. Au lieu de cela, les unités ukrainiennes de tête vont se retrouver en position fragile, exposées sur leurs flancs. Mais la grande vertu de l’offensive sur Kherson est sans doute d’avoir durablement fixé les forces russes. Il faut noter que le mouvement est très différent de l’opération russe sur Kiyv en février, qui avait été qualifiée post-facto par le Kremlin d’opération de fixation. Mais les Russes avaient engagé leur effort principal contre la capitale ukrainienne, et notamment une vaste opération aéromobile avec de nombreux parachutistes, ainsi que de très nombreuses forces blindées. Leur défaite, cuisante et sans appel, avait été transformée post-facto en « opération de fixation ». Mais on ne fixe pas une partie moindre des forces adverses avec le gros de son corps de bataille, en sacrifiant sa meilleure infanterie aéromobile.

A Kherson, il semble que l’armée ukrainienne ait engagé essentiellement des unités de second ordre, en nombre assez faible. Si tel est bien le cas, l’objectif de fixation de la force ennemie est réussi : avec le gros du corps de bataille adverse coincé dans le Donbass, l’Ukraine a sans doute piégé l’unique réserve russe (un peu comme les Français piégèrent (volontairement) leur unique réserve en mai 1940 avec la manœuvre Dyle-Breda). A ce stade, l’armée russe a besoin de régénérer le potentiel de ses forces et ne dispose plus d’autres moyens mobiles immédiatement disponibles. La pression sur Kherson aurait donc permis aux Ukraniens, depuis hier, de lancer un assaut bien plus rapide dans la région de Kharkiv, sans crainte de contre-attaque.

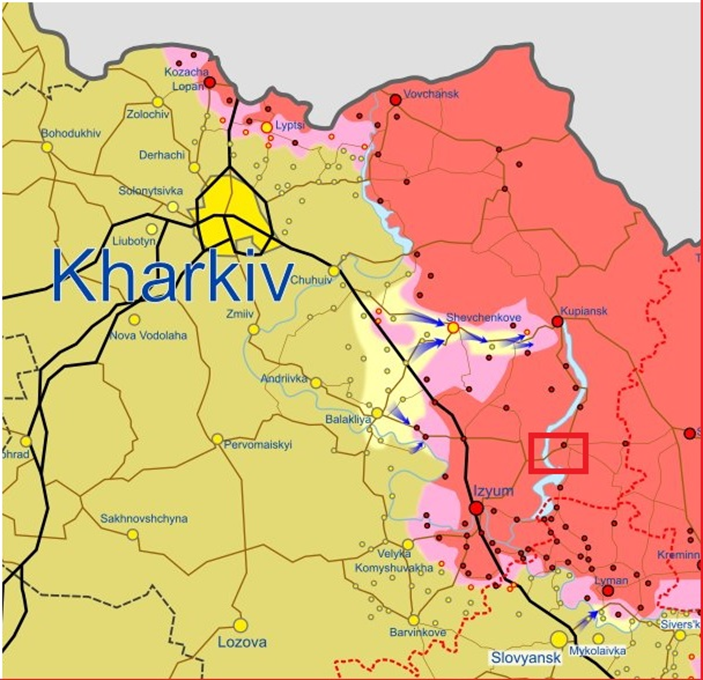

L’axe Kharkiv-Kupiansk : couper la logistique le long de l’Oskil ?

L’attaque lancée dans la nuit du 7 au 8 dans les environs de Balakliya a progressé très rapidement. Elle semble avoir pris de court les Russes qui, s’ils l’ont vue venir, n’ont pas eu le temps de mobiliser des moyens pour renforcer les lignes locales tenues par des séparatistes et la garde nationale russe.

Impliquant aux moins la 3e brigade blindée et la 93e mécanisée ukrainiennes renforcées de volontaires étrangers, de soutiens organiques et de forces spéciales, elle a vu l’engagement de nombreux matériels livrés par les occidentaux, dont des canons automoteurs PzH2000 et Krab, mais aussi de bons vieux VAB français. Au passage, on appréciera que le tandem VAB-Milan, entrés en service dans les années 1970 pour affronter les matériels du Pacte de Varsovie, finissent leur vie en faisant ce pourquoi ils ont été conçus, plus d’un demi-siècle plus tard…

Situation dans les environs de Kupiansk – 09 septembre

Situation dans les environs de Kupiansk – 09 septembre

Après avoir rapidement libéré Balakliya, les forces ukrainiennes ont exploité leur percé le long de la route P07. Shevchenkove (6800 habitants) a été libérée très rapidement, le gros des forces contournant pour maintenir le rythme de progression. On voit ici l’exploitation rapide après percée, moins pour encercler que pour casser le dispositif adverse par « choc métabolique ». C’est, à toute petite échelle, un petit coup de choc opératif d’inspiration… Soviétique.

A l’heure où ces lignes sont publiées, il semble que les abords de Kupiansk (27 000 habitants) soient atteints, ce qui représente un saillant de plus de 50 kilomètres de profondeur et une progression de plus de 70km sur route en environ 36 heures. Le terrain aux abords de la rivière Oskil est plus difficile, plus vallonné et boisé. S’il donne en théorie une « prime » au défenseur, il permettra aussi à l’infanterie ukrainienne de progresser à couvert, moins visible et moins vulnérable aux tirs russes. C’est une parade classique, utilisée notamment par Japonais et Chinois pendant la seconde guerre mondiale puis en Corée : face à un adversaire beaucoup plus fort en puissance de feu, quand on dispose de beaucoup d’infanterie, il faut rechercher le contact sous couvert et coller à l’adversaire à courte portée.

L’avancée ukrainienne, à ce stade, représente une menace forte pour les axes logistiques russes, et notamment celui qui ravitaille Izyum. L’armée russe avait fait de gros efforts pour prendre cette petite localité et n’a jamais réussi à vraiment en déboucher. L’axe vers Barvinkove avait le potentiel d’une rupture du front ukrainien qui aurait facilité la prise de Sloviansk, mais les défenseurs ont tenu bon. Aujourd’hui, après de nombreux ciblages, il semble que les Russes ne tiennent plus qu’un seul pont sur l’Oskil, à hauteur de Gorochowatka (le rectangle rouge sur la carte). La rivière en aval forme un lac artificiel de près de 2km de large, ce qui constitue un obstacle mortel qui piègerait les forces russes. L’armée ukrainienne a donc là une possibilité d’isoler et de détruire une partie des forces adverses, mais aussi de déstabiliser la partie nord de la menace sur le Donbass. A l’est de la rivière, il sera difficile pour les Russes de rétablir un front avant la rivière Krasna, une trentaine de kilomètres plus loin.

Et maintenant ?

L’offensive est en cours, et on ne peut guère que formuler des hypothèses tout en suivant les développements sur les différents canaux des réseaux sociaux, des groupes Telegram et autres « sources bien informées ». Beaucoup de doutes subsistent et une grande partie des conjectures de cet article restent à prendre avec des pincettes. Il subsiste étalement une inconnue sur la capacité qu’aurait la Russie de mobiliser rapidement une forme de réserve stratégique pour une contre-attaque. La faiblesse de la logistique russe et l’éloignement des dernières grandes unités préservées face l’OTAN, la concomitance de l’exercice Vostok en Sibérie et l’affaiblissement généralisé de l’appareil militaire plaident pour le contraire. Il est vraisemblable que des jours passeront avant que les Russes ne soient en capacité de mener une contre-offensive. Et ce serait sans doute au prix d’un redéploiement de troupes déjà en Ukraine : soit des troupes de la région de Kherson (ce qui permettrait d’y relancer une offensive), soit des troupes du Donbass (ce qui soulagerait la pression sur Sloviansk), soit des troupes en cours de régénération (ce qui n’est jamais très confortable).

Quels sont les objectifs des Ukrainiens ? A ce stade, ils sont sans doute limités :

- Politiquement, remporter un succès net, même limité, sera de nature à maintenir le moral des populations, en Ukraine comme en Europe ou dans les territoires occupés par les Russes. Pas d’emballement donc, mieux vaut sécuriser de petits gains que de risquer de tout perdre. Il faut savoir arrêter une offensive, « même quand elle a du succès ».

- Sur le plan opérationnel, continuer de malmener la logistique russe et la forcer à se disperser, user ses trains, ses convois routiers et ses servants constitue un moyen d’affaiblir l’adversaire physiquement mais aussi moralement.

- La destruction de forces adverses pour un coût modéré participe à une stratégie d’affaiblissement général de la Russie sur le théâtre, avec l’espoir qu’à un moment Moscou n’ait simplement plus la capacité de combler les pertes avec des expédients. Ce serait alors soit le retrait d’Ukraine, soit la mobilisation générale, politiquement couteuse et aléatoire. Il s’agit là d’un objectif long à réaliser et qui implique qu’on se limite à des offensives prudentes et peu couteuses pour l’Ukraine. User l’autre sans perdre trop soi-même n’est jamais garanti. C’était le sens de l’offensive allemande sur Verdun, qui échoua à remplir cet objectif.

- Enfin, tactiquement, la conquête, un peu partout, de positions favorables est une priorité à la fois pour passer l’hiver « confortablement » (tenir les hauteurs, les villages bien placés, les bons axes de communication) et pour préparer le printemps. Avec la fin d’octobre viendra forcément une pause de quatre mois qui permettra de régénérer les appareils militaires, même si, au cœur de l’hiver, des opérations offensives sur sol gelé restent parfois possibles.

A suivre, dans les jours qui viennent. Il semble donc peu probable que les Ukrainiens aillent « beaucoup » plus loin que Koupiansk et on pourrait sans doute plutôt voir une réduction de la poche d’Izium que les Russes devraient évacuer. Un dernier constat en guise de conclusion ouverte : le secteur de l’axe Zaporijjia-Melitopol présente un intérêt stratégique évident dans le cadre de l’isolation possible de la Crimée. Et il semble vraiment très très calme.

S’imaginer un seul instant que la petite armée nazie de Kiev, même aidée financièrement par les nazis anglo-saxons et européens, va installer ses chars sur la Place Rouge, devant le Kremlin en flammes, relève du film de science-fiction à la Rambo !

Car n’oublions pas que rien n’interdit une destruction totale de Kiev ou de Lviv, par des volées de missiles hypersoniques, histoire de calmer le jeu !

La Russie dispose de tout ce qu’il faut pour ça, sans pour autant utiliser d’engins nucléaires !

Vladimir Poutine répugne à ce genre d’opération, car beaucoup d’habitants de Kiev sont russophones ( ils se sont fait tirer dessus, lors du putsch du Maïdan ), mais le Parti Communiste russe, ( arrivé second à l’élection présidentielle, derrière Russie Unie ) demande à corps et à cris que soient employés les grands moyens, comme en 1945 !

Par-contre, on peut se poser la question de savoir d’où décollent les quelques avions ukrainiens qui restent ! Des terrains de football, ou des rares aérodromes civils et militaires aux pistes encore utilisables ?

L’aviation russe a encore du pain sur la planche, apparemment !

Alors, rendez-vous sur la Place Rouge, les Hitlerjüngen !

Faudrait peut-être lire l’article avant de commenter, non?

L’article – fort intéressant – n’envisage pas le nombre de soldats en ligne de part et d’autre. S’il est de 3 contre 1 en faveur de l’Ukraine, il suffit de lancer plusieurs actions simultanées pour faire le trou, par exemple sur le front de Kharkov. Le surnombre ne suffit pas – cf. l’article – mais expliquerait la percée facile. Occuper un territoire presque vide de défenseurs, c’est quand même plus facile.

Sinon, oui, Poutine va devoir engager davantage de moyens, après avoir joué petit bras pour des raisons que nous ne connaissons pas.

Tout ces types qui meurent en masse pour des bourgades inconnues, aux noms imprononçables et à l’orthographe impossible… Certains commentent ça comme un match de foot tandis que les anciens petits soldats occidentaux de l’OTAN font ENFIN la guerre à l’URSS – patrie du totalitarisme communiste qui n’existe plus. En considérant qui gagne à ces tueries, je proposerais d’appeler cette guerre Overlord 2.