24 avril -1184 : le cheval entre dans Troie.

Les Grecs ne parvenant pas à vaincre les Troyens après un siège de 10 ans, abandonnent l’attaque frontale pour inaugurer l’une des plus célèbres ruses de guerre : Feignant de jeter l’éponge et de lever le siège, les Grecs offrent un cheval géant en bois (où le commando d’Ulysse est caché) en guise de cadeau à leurs valeureux adversaires troyens. Ceux-ci, n’écoutent pas les mises en garde de Cassandre qui dénonce le piège et font pénétrer le cadeau empoisonné dans la ville jusque-là inviolée. La nuit venue, Ulysse sort du cheval et ouvre les portes à l’armée grecque revenue secrètement.

24 avril 1849 : naissance du maréchal Joseph Gallieni.

Joseph Gallieni, né le à Saint-Béat (Haute-Garonne) et mort le à Versailles, est un général, maréchal de France et administrateur colonial français.

Il prend une part active à l’expansion et à la consolidation de l’empire colonial, notamment en Afrique. Il fonde une méthode qui associe la brutalité, comme avec la répression de l’insurrection des Menalamba à Madagascar, au développement économique après une conquête progressive des territoires. Pendant la Première Guerre mondiale, gouverneur militaire de Paris, il prend notamment la décision de réquisitionner les taxis parisiens pour apporter du renfort à la bataille de l’Ourcq.

Grand-croix de la Légion d’honneur en 1905, médaillé militaire en 1911, il est élevé à la dignité de maréchal de France à titre posthume en 1921.

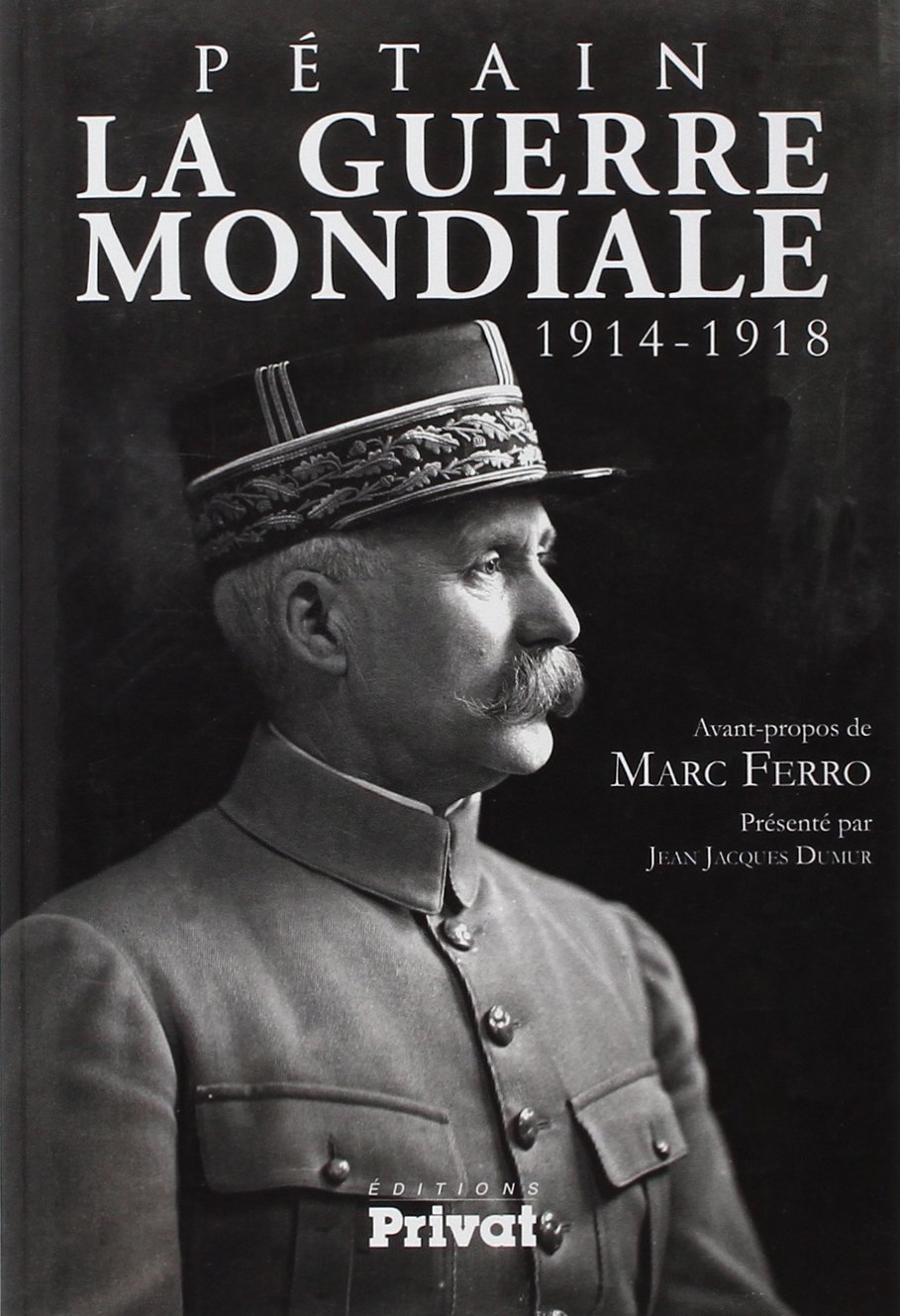

24 avril 1856 : naissance du maréchal Philippe Pétain.

Philippe Pétain, né le à Cauchy-à-la-Tour (Pas-de-Calais) et mort en détention le à Port-Joinville (Vendée), est un militaire, diplomate et homme d’État français. Élevé à la dignité de maréchal de France en 1918, il est frappé d’indignité nationale et déchu de toutes ses distinctions militaires en 1945.

Militaire de carrière s’étant démarqué à l’École de guerre de la doctrine dominante de l’offensive à outrance, il est sur le point de terminer sa carrière comme colonel lorsque la Grande Guerre éclate, en 1914. Chef militaire à l’action importante, il est généralement présenté comme le vainqueur de la bataille de Verdun et, avec Georges Clemenceau, comme l’artisan du redressement du moral des troupes après les mutineries de 1917. Remplaçant Nivelle en , il reste commandant en chef des forces françaises jusqu’à la fin de la guerre, bien que placé sous les ordres de son rival Ferdinand Foch nommé généralissime des troupes alliées après la rupture du front le .

Militaire de carrière s’étant démarqué à l’École de guerre de la doctrine dominante de l’offensive à outrance, il est sur le point de terminer sa carrière comme colonel lorsque la Grande Guerre éclate, en 1914. Chef militaire à l’action importante, il est généralement présenté comme le vainqueur de la bataille de Verdun et, avec Georges Clemenceau, comme l’artisan du redressement du moral des troupes après les mutineries de 1917. Remplaçant Nivelle en , il reste commandant en chef des forces françaises jusqu’à la fin de la guerre, bien que placé sous les ordres de son rival Ferdinand Foch nommé généralissime des troupes alliées après la rupture du front le .

Auréolé d’un immense prestige au lendemain de la guerre, il est le chef de l’armée d’après-guerre. En 1925, il commande personnellement les forces françaises combattant aux côtés de l’Espagne dans la guerre du Rif, remplaçant le maréchal Lyautey. Devenu académicien en 1929, il occupe les fonctions de ministre de la Guerre de à , puis est nommé ambassadeur en Espagne en 1939, alors que le pays est dirigé par le général Franco.

Rappelé au gouvernement le , après le début de l’invasion allemande, il s’oppose à la poursuite d’une guerre qu’il considère comme perdue et dont il impute bientôt la responsabilité au régime républicain. Il devient président du Conseil en remplacement de Paul Reynaud le ; le lendemain, il appelle à cesser le combat. Selon la volonté d’Adolf Hitler, il fait signer l’armistice du 22 juin 1940 avec le Troisième Reich, à Rethondes. Investi des pleins pouvoirs constituants par l’Assemblée nationale, le , il s’octroie le lendemain le titre de « chef de l’État français », à 84 ans. Il conserve cette fonction durant les quatre années de l’occupation de la France par l’Allemagne nazie.

Installé en zone libre à Vichy à la tête d’un régime autoritaire sous la devise « Travail, Famille, Patrie », il abolit les institutions républicaines et les libertés fondamentales, dissout les syndicats et les partis politiques, et instaure une législation antisémite dès août-. Il engage le pays dans la révolution nationale et dans la collaboration avec l’Allemagne nazie. Le « régime de Vichy », qu’il dirige jusqu’en , est déclaré « illégitime, nul et non avenu » par le général de Gaulle à la Libération.

Emmené contre son gré par les Allemands à Sigmaringen puis en Suisse, où il se rend aux autorités françaises, Philippe Pétain est jugé pour intelligence avec l’ennemi et haute trahison par la Haute Cour de justice en . Il est frappé d’indignité nationale, condamné à la confiscation de ses biens et à la peine de mort. Alors que la cour recommande la non-application de cette dernière en raison de son grand âge, sa peine est commuée en emprisonnement à perpétuité par le général de Gaulle. Il meurt à Port-Joinville sur l’île d’Yeu, où il est inhumé.

24 avril 1876 : naissance du Großadmiral allemand Erich Raeder.

Erich Raeder, né le à Wandsbek (région de Hambourg, Empire allemand) et mort le à Kiel, est un militaire allemand, qui a servi dans la Marine de son pays au cours de la Première et de la Seconde Guerre mondiale.

Officier général de la Reichsmarine pendant l’entre-deux-guerres, puis de la Kriegsmarine dès sa création par le Troisième Reich, il atteint le plus haut rang de la hiérarchie militaire navale, celui de Großadmiral[a], en 1939. Il est le commandant en chef de la Kriegsmarine jusqu’à son remplacement au début de l’année 1943 par Karl Dönitz. Il est condamné à la prison à vie au procès de Nuremberg puis est libéré en 1955, à près de 80 ans, pour raisons médicales.

24 avril 1877 : la Russie déclare la guerre à l’Empire ottoman.

La guerre russo-turque de 1877-1878 est un conflit qui oppose l’Empire ottoman à l’Empire russe, allié à la Roumanie, à la Serbie et au Monténégro. C’est le premier conflit ayant comme toile de fond le « panslavisme », assignant à la Russie le devoir de « libérer les peuples slaves méridionaux de la domination ottomane » et d’encourager l’« austroslavisme » culturel des peuples slaves occidentaux sous domination austro-hongroise.

Le « panslavisme » avait commencé à se développer quelques années auparavant, mais il se concrétise sur le terrain par la révolte de la Bosnie-Herzégovine en 1875, et surtout par l’insurrection bulgare d’avril 1876 réprimée dans le sang : 1 500 Bulgares sont alors massacrés par les bachi-bouzouks ottomans. Les Ottomans avaient perdu la guerre russo-turque de 1828-1829, les Russes qui savent que la Sublime Porte est en déclin profitent pour l’attaquer encore des années après cette guerre. À la suite des défaites successives face aux forces Russes, les Turcs perdent le contrôle du Caucase. Ils essayeront de la reconquérir pendant la Campagne du Caucase mais sans succès.

Durant ce conflit, on s’en émeut non seulement en Russie, mais aussi ailleurs en Europe. W. T. Stead ou William Ewart Gladstone au Royaume-Uni et Victor Hugo en France protestent solennellement. Une crise de régime renverse le sultan ottoman Abdulaziz ; lui succèdent Murad V, déposé après 90 jours de règne, puis Abdülhamid II.

L’empire russe, reconnu « protecteur des chrétiens orthodoxes de l’Empire ottoman » depuis le traité de Koutchouk-Kaïnardji (1774) tente de profiter de cette crise institutionnelle au sein de l’Empire ottoman. Le Tsar Alexandre II désapprouve cependant l’action du général Mikhaïl Tcherniaïev, héros de la conquête russe de l’Asie centrale, qui se joint de sa propre initiative aux troupes serbes et s’empresse, en juin, de déclarer la guerre à l’Empire ottoman. Les armées serbe et monténégrine attaquent les troupes ottomanes mais ni les Bosniaques, ni les Bulgares, n’osent alors se soulever. Tcherniaïev s’avère un mauvais stratège, le général turc Osman Pacha réprime sans peine son offensive et les puissances européennes obtiennent un premier armistice. Les armées serbes et monténégrine continuent seules leurs actions et les troupes ottomanes avancent vers Belgrade, mais un ultimatum russe les fait reculer. Un second armistice est décrété le .

Le , les belligérants signent le traité de San Stefano dans la banlieue de Constantinople. Le sultan reconnaît de facto la suprématie de la Russie dans les régions à majorité slave et orthodoxe des Balkans. Le tsar n’obtient pourtant, comme gain territorial, que la Bessarabie méridionale, prise à son alliée la Roumanie. En effet, les Russes avaient dû céder ce territoire (acquis par eux en 1812) lors de la guerre de Crimée, en 1856. En compensation, la Roumanie reçoit de l’Empire ottoman la Dobroudja du Nord et la reconnaissance de son indépendance qu’elle revendiquait. Dans le Caucase, la Russie acquiert Batoum, Kars, Ardahan et Bajazet. Elle occupe militairement la Bulgarie pendant deux ans.

Celle-ci, que les troupes turques doivent quitter, doit devenir une principauté autonome de la mer Noire à la mer Égée, incluant la Macédoine (la « Grande Bulgarie »). Cette date est la fête nationale bulgare, qui rappelle le combat pour l’indépendance, mené avec l’aide des Russes et des Roumains. Cette principauté doit rester vassale du Sultan ottoman, mais son prince doit être désigné par les Tsars russes.

La Serbie et le Monténégro obtiennent également la reconnaissance internationale de leur indépendance. Le Monténégro double son territoire vers le nord-ouest et n’est plus séparé de la Serbie que par le sandjak de Novipazar, territoire turc « protégé » (d’une éventuelle union serbo-monténégrine) par l’occupation militaire austro-hongroise.

Des protestations sont publiées dans les médias de ces différents pays. La Roumanie cède à son alliée la Russie la Bessarabie méridionale à contrecœur, et une partie des habitants de ce territoire sont obligés de passer en Dobrogée, aux terres moins fertiles. La Serbie juge qu’elle n’a obtenu qu’une trop petite partie des territoires peuplés de Serbes. Le Monténégro est mécontent parce qu’à quelques kilomètres près, il n’a toujours pas de débouché sur la mer Adriatique, l’Autriche-Hongrie s’y opposant.

La Grande-Bretagne estime que le traité de San Stefano met l’équilibre de l’Europe en péril. Pour elle, l’Empire russe est devenu trop puissant face à une « Sublime Porte » affaiblie. En outre, dans le « grand jeu » de la rivalité anglo-russe, la route des Indes, essentielle à l’empire britannique, pourrait se trouver menacée ou bloquée par une Russie qui détiendrait les Détroits et Constantinople. Durant la guerre, la Royal Navy se positionna en mer de Marmara pour protéger Constantinople, menacée par l’armée russe. De son côté, l’Autriche-Hongrie s’estime spoliée parce que le traité de San Stefano ne lui donnait pas la Bosnie-Herzégovine promise par les Russes.

Otto von Bismarck offre alors ses services et invite à Berlin les puissances européennes et la « Sublime Porte » pour négocier un nouvel accord de paix. Le congrès se tient en et . Les États balkaniques n’y sont pas admis mais peuvent envoyer des représentants pour y plaider leurs causes.

Un nouvel accord est signé le , mettant fin au projet de « Grande-Bulgarie », qui est coupée en deux : au nord, elle devient la principauté autonome de Bulgarie avec Sofia comme capitale ; au sud, la Roumélie orientale, semi-autonome, reste une province de la Turquie. La Thrace et la Macédoine restent dans l’Empire ottoman, au grand soulagement de leurs habitants musulmans, mais au grand dépit de leurs habitants chrétiens. La Russie et la Roumanie gardent à peu près leurs gains territoriaux acquis à San Stefano, sauf dans le Caucase où Bajazet est rendue à la Turquie. La Serbie voit son territoire agrandi vers Niš qu’elle revendiquait, mais en Bosnie-Herzégovine et dans le sandjak de Novipazar c’est l’Autriche-Hongrie qui obtient gain de cause « pour trente ans », empêchant la Serbie d’atteindre l’Adriatique et la séparant du Monténégro. Ce dernier obtient moins qu’à San Stefano mais acquiert un modeste débouché sur l’Adriatique à Bar et Ulcinj. Les gains austro-hongrois dans les Balkans seront une source de conflits grandissante avec la Serbie, qui aboutira à long terme à l’assassinat de François-Ferdinand, prétexte au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914.

Cinq autres clauses accroissent notablement l’influence des puissances occidentales dans l’Empire ottoman :

- Chypre est cédée à l’Empire britannique ;

- le Royaume-Uni devient le protecteur officiel des juifs de l’Empire ottoman ;

- la France devient la protectrice officielle des chrétiens maronites et catholiques dits « levantins » de l’Empire ottoman et peut occuper la Tunisie ;

- l’Italie devient la protectrice officielle des chrétiens et des juifs de Tunisie et de Tripolitaine.

Les opinions russes et bulgares sont scandalisées par le traité de Berlin et y voient une trahison de la Russie et de son action libératrice au bénéfice des chrétiens des Balkans et du Caucase. Il s’ensuivra une détérioration des relations germano-russes dans les années suivantes. L’Empire britannique, qui s’est positionné en protecteur de l’Empire ottoman et a limité ses pertes territoriales, comme il l’avait déjà fait (aux côtés de la France) pendant la guerre de Crimée, est désormais perçu par les chrétiens ottomans comme une puissance hostile. Dans les années suivantes, la Bulgarie s’appuiera sur Moscou et Berlin pour tenter de retrouver ses frontières de San Stefano (sans y parvenir, sauf de façon éphémère durant les deux guerres mondiales). En fait, à San Stefano comme à Berlin, les grandes puissances n’ont, chacune, défendu que leurs propres intérêts géopolitiques, sans tenir compte des aspirations des populations locales, par ailleurs en partie antagonistes ; finalement, en 1878, l’Empire ottoman n’en perd pas moins de 220 000 km² et 5,5 millions d’habitants.

24 avril 1898 : naissance de l’ingénieur aéronautique René Leduc.

René Henri Leduc naît le à Saint-Germain-lès-Corbeil (Essonne). Il passe son enfance à Corbeil, interrompt ses études à quatorze ans pour travailler et devient successivement apprenti-mécanicien et commis de bureau dans une fonderie. Pendant la Première Guerre mondiale, il s’engage dans l’artillerie et participe aux combats. Il suit le peloton d’élève-officiers à Fontainebleau, dont il sort major.

Après la guerre, il s’inscrit à Supélec, dont il obtient le diplôme d’ingénieur, en y ayant développé son goût pour la thermodynamique et pour la résistance des matériaux. À partir de 1922, sa carrière d’ingénieur se développe. En 1922, il est sous-directeur d’une usine de cellulose à Wörgl, en Autriche. En 1924, il est ingénieur puis chef du bureau de calculs des ateliers Louis Breguet ; au cours de cette période, il soutient une thèse à la faculté des sciences de Paris en 1929, et il dépose son premier brevet, consacré au pulsoréacteur, en 1930. Le pulsoréacteur est le mode de propulsion que les Allemands appliqueront quinze ans plus tard sur leurs bombes volantes V1 à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour bombarder l’Angleterre. En 1931, René Leduc entre à la Société Générale Aéronautique.

En 1933, après la disparition de la SGA, il prend une année sabbatique, durant laquelle il dépose son deuxième brevet, consacré à la tuyère thermopropulsive (appelée aussi statoréacteur), qui sera le dispositif propulsif de ses avions. L’année suivante, il est réembauché comme consultant par Louis Breguet, et reçoit son aide pour poursuivre des essais à échelle réduite de ce système propulsif. Les résultats des essais, assez prometteurs, convainquent le ministre de l’Air, Pierre Cot, de passer un marché pour la fabrication d’un prototype. Ce sera le Leduc 010, dont la presse se fait l’écho à partir de 1936 et dont la fabrication du premier prototype (01) commence en 1937.

Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, l’avion n’est pas terminé. Lors de l’offensive allemande du printemps 1940, les ateliers et le prototype sont déplacés à Biarritz puis en zone libre, à Toulouse. Grâce à l’aide de Louis Breguet, la fabrication est maintenue à petit rythme dans l’usine de Montaudran, sans éveiller les soupçons des Allemands, pourtant intéressés par l’acquisition de la technologie.

Après la libération, René Leduc, dans le cadre de la société des avions Leduc créée à cette fin et bénéficiant de contrats de l’état, développe successivement trois prototypes d’avions :

- 1945-1949 — le Leduc 010 : reprise et achèvement de la construction du prototype (qui avait été mise en veille pendant la guerre), et premier vol thermopropulsé (première mondiale) en 1949 ; une version dérivée, le Leduc 016, sera transformée en 010 ;

- 1949-1956 — le Leduc 021 : deux exemplaires sont fabriqués, essayés et même présentés au salon du Bourget en 1955, avec une présentation en vol de l’un d’eux ;

- 1956-1958 — le Leduc 022 : de conception innovante par l’autonomie du décollage grâce à l’adjonction d’un turboréacteur, le prototype est soumis à des essais jusqu’en . Le , un début d’incendie de tuyère survient lors d’un essai de roulement au sol. Bien que l’appareil soit facile à réparer, ce sera le dernier essai des Leduc.

Début 1958, en raison d’une rationalisation de ses choix budgétaires, l’état abandonne plusieurs filières d’avions expérimentaux, dont les Leduc, et résilie les contrats correspondants. La société Leduc est liquidée. René Leduc se replie sur ses activités d’équipementier, dans le cadre d’une nouvelle société, Hydro Leduc, basée à Azerailles en Meurthe-et-Moselle.

Dix ans après l’arrêt de ses activités d’avionneur, René Leduc décède à Istres (Bouches-du-Rhône) le . Il est inhumé au cimetière d’Étiolles (Essonne).

René Leduc a été précurseur en décrivant deux modes de propulsion :

- pulsoréacteur : Propulseur à réactions intermittentes (brevet n° 705 648 du ). C’est l’idée que les Allemands développeront et appliqueront comme mode de propulsion de leurs bombes volantes V1 lancées contre Londres en 1944. Son nom actuel est pulsoréacteur ;

- statoréacteur : Procédé de transformation de l’énergie calorifique en énergie cinétique ou potentielle (brevet n° 770 326 du et ses additifs). Il s’agit de ce que René Leduc appelait « tuyère thermopropulsive » et appliqua sur ses avions. Son nom actuel est « statoréacteur ».

24 avril 1915 : début du génocide des Arméniens par les Turcs.

Confronté à une instabilité chronique sur ses marges orientales, renforcée par les menaces d’offensives russes dans cette région, le gouvernement de l’empire ottoman dominé par les « jeunes-Turcs », décide de se débarrasser de la minorité arménienne, en commençant par les Stambouliotes et les Arméniens de l’armée (qui s’étaient pourtant montrés très loyaux durant les combats contre les Russes). 600 Arméniens sont massacrés ce premier jour. Près de 1,5 million suivront…

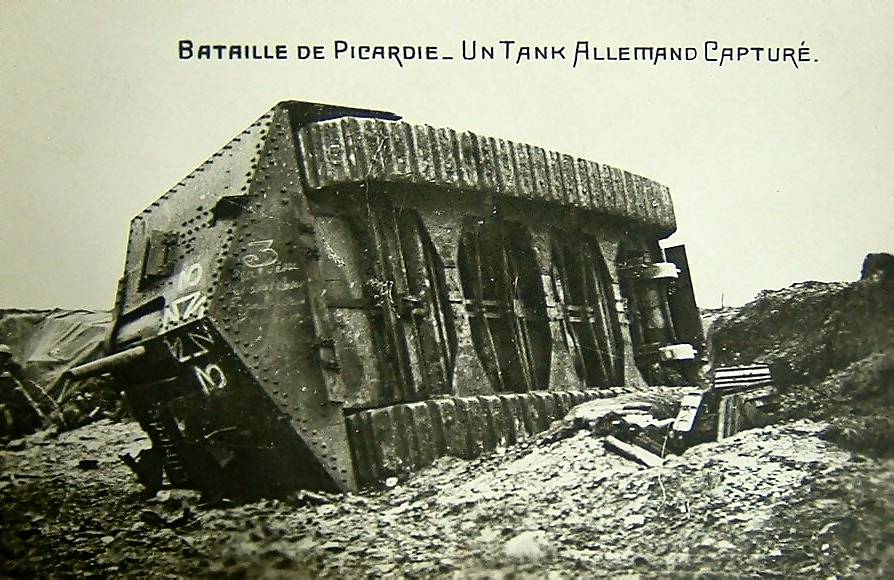

24-26 avril 1918 : bataille de Villers-Bretonneux. Premier combat de chars contre chars de l’histoire.

Libérée de la guerre à l’est par la signature du traité de Brest-Litovsk, l’armée allemande rassembla toutes ses forces sur le front ouest et lança une grande offensive à partir du 21 mars 1918. C’était la bataille du Kaiser. Le front allié fut enfoncé et l’avancée allemande vers l’ouest rapide. L’objectif de l’état-major allemand était de couper l’armée britannique de l’armée française en prenant la ville d’Amiens, nœud ferroviaire et routier de première importance.

Pour préparer leur offensive, les Allemands commencèrent à bombarder Villers-Bretonneux, à 17 km à l’est d’Amiens, à partir du 17 avril 1918 par obus à gaz et obus conventionnels et ce pendant cinq jours. La position était tenue par les 62e et 8e divisions britanniques qui disposaient d’une quinzaine de chars de combat.

L’attaque débuta au petit-matin du 24 avril 1918, les Allemands disposant lors de cette opération de treize chars A7V répartis en trois groupes différents. La 222e division d’infanterie était appuyée par trois chars. Le village fut pris en fin de matinée par la 4e division d’infanterie de la garde. La 77e division d’infanterie allemande, appuyé par quatre chars A7V, attaqua en direction de Cachy mais par un épais brouillard, elle piétina dans un terrain accidenté.

La présence des chars allemands surprit les Britanniques qui se replièrent sur leur deuxième ligne. À 8 H 00, trois tanks Mark IV furent envoyés pour défendre la position britannique. Après avoir traversé le bois l’Abbé, dans un environnement difficile à cause des bombardements au gaz de l’artillerie allemande, les trois chars rejoignaient le tank du sous-lieutenant Mitchell déjà sur la ligne de front, faisant face à trois chars allemands. S’engagea alors, le premier combat chars contre chars de l’histoire. Bien que touchés par l’ennemi, les tanks britanniques mirent hors de combat un des chars allemands, contraignant les deux autres à se replier.

L’intervention de chars britanniques comprenant des Whippet retourna la situation sur le front sud en direction de Cachy empêchant les Allemands de contrôler l’ensemble du plateau.

« Trois chars lourds anglais « Mother » sortis du bois d’Aquenne, se heurtèrent aux chars allemands. Au cours de ce premier combat « tank vs tank », les trois chars anglais furent touchés, mais purent regagner le couvert du bois alors que le char allemand « Nike » dut être abandonné sur place. Un moment plus tard, sept chars légers « Whippet » intervenaient face à Cachy, désorganisant l’attaque imminente de la division d’infanterie allemande 77, mais subissant la perte de 3 chars. » (Source : 1914-1918, Reims dans la Grande Guerre).

Les Allemands prirent Villers-Bretonneux, le 24 avril 1918 et avançaient en direction de la capitale picarde. Il fallait, pour les Alliés, à tout prix reprendre cette position qui dominait les alentours.

La tâche fut confiée à la 13e brigade de la 4e division et à la 15e brigade de la 5e division australienne, commandées respectivement par le brigadier général William Glasgow et le brigadier général Harold Elliott. Ces deux brigades étaient soutenues par des bataillons britanniques.

La position allemande s’appuyait sur le village de Villers-Bretonneux en ruines et le talus de la voie ferrée de la Ligne d’Amiens à Laon au sud et à l’ouest dans le bois d’Aquenne. L’armement allemand était constitué de nombreuses mitrailleuses qu’il fallait réduire au silence.

Le brigadier général William Glasgow commandant la 13e brigade décida d’attaquer de nuit les positions allemandes, sans tir d’artillerie préalable, pour créer l’effet de surprise.

L’objectif était d’encercler les troupes allemandes en les attaquant au sud, ce fut la tâche des 51e et 52e bataillons de la 13e brigade (1 500 hommes). Les 57e, 59e et 60e bataillons de la 15e brigade (2 400 hommes) attaquèrent au nord en direction de l’est et du sud-est.

L’attaque des Australiens débuta le 24 avril 1918 à 22 h 00. Ils vinrent à bout des mitrailleuses allemandes du bois d’Aquenne en donnant l’assaut à l’aide de grenades. Au prix de lourdes pertes humaines, les Australiens réduisirent la résistance des Allemands.

Le 25 avril au matin, les deux bataillons australiens avaient percé les lignes allemandes au sud de Villers-Bretonneux.

Au nord, le long de la route de Fouilloy à Cachy, les Australiens et les Anglais lancèrent l’offensive à 6 h 00 du matin, à l’endroit où se trouve aujourd’hui le Mémorial national australien de Villers-Bretonneux. Les combats acharnés durèrent toute la journée et se poursuivirent le lendemain avec l’aide des troupes britanniques. Dans la soirée du 25 avril, les troupes de la 54e brigade anglaise épuisées furent relevées par la Division marocaine de l’armée française. Le 26, les combats meurtriers se poursuivirent et se terminèrent par la prise de Villers-Bretonneux, l’avance allemande vers l’ouest était stoppée. Le rôle de la division marocaine, qui secourut les 51e et 52e bataillons australiens fut décisif dans cette opération. Un odonyme local (« Rue du 25-Avril-1918 ») rappelle cet événement.

Conséquences :

- L’offensive allemande lancée le 21 mars 1918 était stoppée.

- La tentative allemande de séparer les armées britannique et française avait échoué.

- La ville d’Amiens échappait à la destruction et à l’occupation allemande.

- Les Alliés pouvaient préparer leur contre-offensive.

24 avril 1898 : l’Espagne déclare la guerre aux États-Unis.

La guerre hispano-américaine, souvent désignée en Espagne sous le nom de désastre de 1898 (« Desastre del 1898 »), est un conflit armé qui se déroula d’avril à août 1898 entre les États-Unis d’Amérique et l’Espagne, et qui eut pour conséquence la confirmation (à la suite de la guerre d’indépendance cubaine) de l’indépendance de Cuba jusqu’en 1901, et la prise de contrôle d’anciennes colonies espagnoles dans les Caraïbes et l’océan Pacifique par les États-Unis d’Amérique.

***

À la fin du XIXe siècle, la position de l’Espagne en tant que puissance mondiale avait décliné. Elle ne possédait plus que quelques territoires dans l’océan Pacifique, l’Afrique et les Indes, la plus grande partie de son empire colonial avait acquis son indépendance, et un certain nombre des zones encore sous contrôle espagnol étaient susceptibles de le faire. Les guérillas opéraient dans les Philippines, et avaient été présentes à Cuba pendant des décennies où une guerre des Dix Ans entre 1868 et 1878 fut une première tentative de Cuba pour obtenir l’indépendance. Cette guerre dite « guerre de Dix Ans » fut déclarée lorsque le planteur cubain Carlos Manuel de Céspedes libéra ses esclaves et forma une armée. Ce mouvement fut suivi par 37 autres planteurs et donna naissance à la Constitution de la république de Cuba.

Vers 1894, le capital américain investi dans les plantations de canne à sucre et les raffineries de Cuba représente environ 50 millions de dollars américains, tandis que le commerce annuel entre les États-Unis et Cuba s’élève à une centaine de millions de dollars. Le sucre, qui constitue de loin le principal produit d’exportation, est principalement écoulé vers les États-Unis. Par ailleurs, un certain nombre d’adeptes du commodore Alfred Mahan, célèbre théoricien et stratège, voyaient dans cette île proche des États-Unis une zone propice à la création de bases navales.

Or, Cuba va connaître des troubles. Le petit peuple des peones y vivait déjà dans la misère, même au temps de la prospérité économique. Mais, après 1890, une série de difficultés rend leur situation encore plus intolérable : concurrence accrue du sucre de betterave européen, baisse du prix du sucre lors de la dépression de 1893 et surtout la réforme douanière Wilson-Gorman (1894) qui augmentait de 40 % les droits de douane sur le sucre et faisait disparaître la position privilégiée du sucre cubain sur le marché américain. Étant donné que le sucre représentait 80 % des ressources de l’île, le résultat fut catastrophique. Les souffrances sociales qui en découlèrent et le mécontentement latent contre la domination espagnole — qui avait déjà conduit dans le passé à une série de révoltes, notamment en 1868-1878 —, provoqua en une rébellion qui fut le début de la guerre d’indépendance cubaine.

De part et d’autre, on fit preuve de cruauté. Le général espagnol Valeriano Weyler, à partir de , pratiqua une politique de regroupement forcé d’une grande partie de la population — y compris femmes, enfants et vieillards — derrière des fils de fer barbelé. Les conditions alimentaires et sanitaires étant absolument insuffisantes, des milliers de reconcentrados moururent dans ce qui a pu être apparenté aux camps de concentration de l’époque moderne. En deux ans, un huitième de la population, c’est-à-dire environ 200 000 personnes, succomba. De leur côté, les révoltés pratiquaient la politique de la terre brûlée, saccageant et détruisant les propriétés des partisans de l’Espagne et ravageant les plantations de sucre. Leur but était de provoquer la défaite des Espagnols en épuisant toutes leurs ressources.

L’opinion publique américaine, influencée du reste par les comités révolutionnaires cubains de New York, manifesta assez vite sa sympathie pour ceux qui luttaient pour leur indépendance. Certains journaux particulièrement avides de sensationnel, surtout le New York World de Joseph Pulitzer et le New York Journal de William Randolph Hearst, firent grand cas de la barbarie des Espagnols et de leur commandant en chef, Weyler, surnommé « le boucher ». Des journaux protestants — peut-être en partie par hostilité à l’égard des prêtres catholiques de Cuba —, ainsi qu’un certain nombre d’organes républicains et démocrates se déclarèrent partisans d’une intervention en faveur des insurgés pour des motifs purement humanitaires. D’autre part, des partisans de l’expansion tels Theodore Roosevelt, Henry Cabot Lodge ou Whitelaw Reid du New-York Tribune, réclamaient aussi une intervention.

On peut noter également que depuis les années 1880, les esprits américains étaient gagnés par le sentiment nouveau que les États-Unis ne pouvaient se contenter d’une aire d’influence circonscrite aux deux Amériques mais qu’ils étaient appelés à jouer un rôle de plus en plus grand sur la scène mondiale. En 1885, le révérend Josiah Strong publia un livre intitulé Our Country: Its Possible Future and Its Present Crisis (Notre pays : Son avenir possible et sa crise actuelle) qui en dix ans se vendit à 170 000 exemplaires dans le pays. L’auteur y exprimait la conviction que « la race anglo-saxonne », dont les États-Unis illustraient le plus parfaitement la supériorité, finirait par dominer le monde en vertu, précisait-il, du principe darwinien que « le plus apte survit ». Cinq ans plus tard, en 1890, Alfred Thayer Mahan, officier de marine et historien, fit paraître un ouvrage The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783 (L’influence de la puissance maritime sur l’histoire – 1660-1783) où il développait l’idée que sans la maîtrise des mers et des océans, aucune nation ne pouvait accéder à la suprématie. Cette année-là, le Congrès votait la construction de trois navires de guerre. En , le sénateur Henry Cabot Lodge publie un article retentissant intitulé Our Blundering Foreign Policy (Les cafouillages de notre politique étrangère). Selon lui, l’expansion territoriale était de première importance pour les États-Unis, notamment parce que « le commerce suit le drapeau » et qu’il fallait donc sensiblement accroître le nombre de bases navales et de vaisseaux. En outre, sa nomination au poste de Secrétaire d’État à la Marine en 1897 donne à Theodore Roosevelt la possibilité d’influer sur le cours des choses, lui qui écrivait la même année à un ami : « En toute confidence […], je verrais d’un bon œil n’importe quelle guerre car je pense que c’est ce dont le pays a besoin ».

Ces événements à Cuba coïncidaient aussi dans les années 1890 avec la lutte que se livraient les groupes de presse américains Hearst et Pulitzer pour accroître leur lectorat. Le style de Hearst, qualifié de « journalisme jaune », aurait pu supplanter celui de Pulitzer, et il utilisa le pouvoir de la presse pour influencer l’opinion américaine en faveur de la guerre. Malgré les documents attestant des atrocités commises dans l’île et la réalité d’une rébellion qui combattait le joug espagnol, Hearst fabriquait souvent des histoires ou les montait en épingle dans un langage hautement provocateur. Hearst publia des récits sensationnalistes sur les atrocités que les « Espagnols cruels » infligeaient aux « pauvres Cubains ». Scandalisés par « l’inhumanité » des Espagnols, les Américains étaient incités à demander une « intervention » que même les faucons les plus blasés, tel le jeune Theodore Roosevelt, auraient considérée comme une affaire réglée. Hearst est connu pour sa célèbre réponse à son illustrateur, Frederic Remington, qui estimait que les événements à la Havane ne justifiaient pas une guerre : « Vous fournissez les images, et je fournirai la guerre ».

En revanche, les journaux reflétant la pensée des milieux économiques ou financiers faisaient ressortir qu’une guerre compromettrait le rétablissement économique qui commençait à se manifester en 1897 et menacerait la stabilité monétaire basée sur l’étalon-or.

Étant donné l’aspect passionnel du débat et la nature de la lutte à Cuba, il ne fut pas facile pour le gouvernement américain de maintenir une position de neutralité. Le président Cleveland fit tout son possible pour ne pas se laisser entraîner dans une aventure, malgré les pressions du Congrès. Son successeur McKinley s’efforça de suivre la même politique de prudence. L’amorce d’une politique de réformes à Cuba par l’Espagne — renvoi de Weyler, obtention par les Cubains des mêmes droits politiques que les Espagnols, promesse d’une éventuelle autonomie interne — fut loin de satisfaire les révoltés, mais fut bien accueillie par le gouvernement américain et une partie de la presse. Le , le Washington Post titrait : « Pas de guerre avec l’Espagne. Tout porte à croire à la paix. » Une série d’incidents allait pourtant faire monter la tension entre les États-Unis et l’Espagne.

En , l’USS Maine est détaché de Key West en Floride à La Havane à Cuba, où il arrive le .

La publication, le , par le New York Journal d’une lettre privée de l’ambassadeur espagnol à Washington, D.C., Enrique Dupuy de Lôme, dérobée par un espion des insurgés, fit grand bruit puisque dans cette missive, l’auteur décrivait le président William McKinley comme « un faible recherchant l’admiration des foules ».

Six jours plus tard, dans la soirée du , le cuirassé américain USS Maine explosait dans la rade de la Havane, la cause étant indéterminée.

Le New York Journal « révéla » à l’aide d’illustrations « extrêmement détaillées » comment les Espagnols avaient fait exploser le bateau, et il réclama des représailles massives. Des hommes d’affaires voulant investir à Cuba soutinrent cette campagne de presse. L’opinion publique fut atteinte, suivant l’expression d’un diplomate européen, « d’une sorte de furie belliqueuse ». Des manifestations brûlaient des Espagnols en effigie dans les rues, et un enthousiasme guerrier déferla d’un bout à l’autre du pays. Devant l’inaction du gouvernement, on commença à siffler McKinley dans les rues et dans les théâtres.

Devant la montée de cette marée de bellicisme, les avocats de la paix commencèrent à faiblir. Le Chicago Times Herald écrivit le : « L’intervention à Cuba est maintenant inévitable. Nos conditions politiques internes ne permettent pas de la repousser. » D’autres journaux emboîtèrent le pas. Le 19, un sénateur républicain du Vermont, le modéré et respecté Redfield Proctor, déclara devant le Sénat qu’un récent voyage à Cuba l’avait convaincu du bien-fondé d’une intervention. De nombreux hommes d’affaires, des organismes économiques et divers groupes religieux qui s’étaient montrés modérés commencèrent à changer d’avis. De nombreux dirigeants politiques décidèrent qu’il n’était désormais plus raisonnable de s’opposer à la demande générale en faveur de la guerre. Chez les démocrates, par exemple, Bryan, qui avait manifesté jusque-là beaucoup de prudence, se prononça à la fin de mars pour l’intervention. De leur côté, de nombreux républicains firent pression sur le gouvernement, qu’ils menacèrent de ne plus soutenir s’il ne tenait pas davantage compte de la volonté populaire.

Devant une telle fièvre guerrière, McKinley, qui était personnellement désireux d’éviter la guerre, demanda le à l’Espagne de conclure un armistice avec les révoltés, de supprimer la politique des camps de concentration et d’accepter une médiation américaine. En fait, il s’arrangea pour faire savoir à l’Espagne qu’il désirait que Cuba obtînt son indépendance. Le gouvernement espagnol de la régente Marie-Christine accepta tout sauf la promesse d’indépendance. Comme le remarque Ernest May, en refusant la plus importante des exigences américaines, l’Espagne acceptait l’éventualité d’une guerre avec les États-Unis.

Aux États-Unis, le parti de la guerre, qui continuait de s’organiser, renforça sa pression sur le président, qui ne voulait pas laisser aux démocrates, cette année étant électorale, le privilège de défendre l’indépendance de Cuba. Il redoutait aussi une initiative du Congrès qui le mettrait dans l’embarras. En dépit des concessions de l’Espagne, McKinley proposa au Congrès, le , une intervention. Le 19, il déclara que Cuba devait être libre et autorisa l’usage de la force pour libérer l’île. Un amendement précisa que les États-Unis n’annexeraient pas l’île. L’Espagne chercha désespérément l’appui des autres puissances européennes mais sans succès. Certes, la cause n’était guère attirante, mais les pays d’Europe se souciaient surtout de ne pas se brouiller avec les États-Unis, avec toutes les conséquences économiques et financières que cela pouvait entraîner. Abandonnée de tous, l’Espagne n’eut pas d’autre solution que de déclarer la guerre aux États-Unis le , l’US Navy ayant de son côté déjà établi le blocus de l’île dès le 21.

24 avril 1946 : vol des premiers chasseurs à réaction soviétiques (actuelle Russie).

Le Mig 9 et le Yak 15 effectuent leur premier vol soit 2 mois après les américains (avec le F-84). Les Français font voler le Triton en novembre 1946.

24 avril 1954 : Diên Biên Phu se poursuit.

« La situation sanitaire des blessés de Diên Biên Phu devient préoccupante. A cette date, 402 blessés couchés et 676 assis encombrent les antennes chirurgicales exiguës. Près du double, souffrant de blessures plus légères sont soignés au sein de leur formation ». van Cadeau (SHD).

24 avril 1967 : mort d’un cosmonaute russe (Aktioubé – Kazakhstan).

Le colonel Vladimir Komarov s’écrase à bord de Soyouz 1 au cours de son deuxième vol dans l’espace. Les pressions du Kremlin sur le programme Soyouz sont telles que la mission est ordonnée malgré des défaillances techniques nombreuses, connues et dénoncées par Yuri Gagarine lui-même (doublure de Komarov pour ce vol).

24 avril 1970 : premier satellite chinois en orbite (Base de Jiuquan – Chine).

La Chine devient la 5e puissance spatiale en mettant en orbite le satellite Dong Fang Hong. Elle est aujourd’hui un géant de l’espace, disposant de plus d’une centaine de satellites encore en orbite et actifs, maîtrisant en autonomie toute la palette des missions spatiales, du lancement au vol habité en passant par l’exploration lunaire.

24 avril 1980 : opération Eagle Claw (Iran).

Le président Jimmy Carter autorise l’opération secrète consistant à libérer les 52 otages américains retenus prisonniers depuis novembre 1979 dans leur ambassade à Téhéran. 8 hélicoptères décollent du porte-avion Nimitz pour se poser, 6 heures plus tard, dans le désert iranien où des C-130 ravitailleurs doivent les « recompléter », avant qu’un commando n’attaque l’ambassade. L’opération prend du retard à cause de tempêtes de sable. 3 hélicoptères tombent en panne en pleine mission compromettant définitivement le projet. Alors que l’opération vient d’être annulée, un hélicoptère percute un ravitailleur par manque d’entraînement au vol de nuit. 8 commandos et hommes d’équipage périssent. Du matériel et des documents sensibles sont abandonnés dans la précipitation. L’image du président Carter est sérieusement abîmée par ce fiasco et lui coûte probablement sa réélection. L’échec d’Eagle Claw a conduit le commandement à restructurer les forces spéciales américaines.