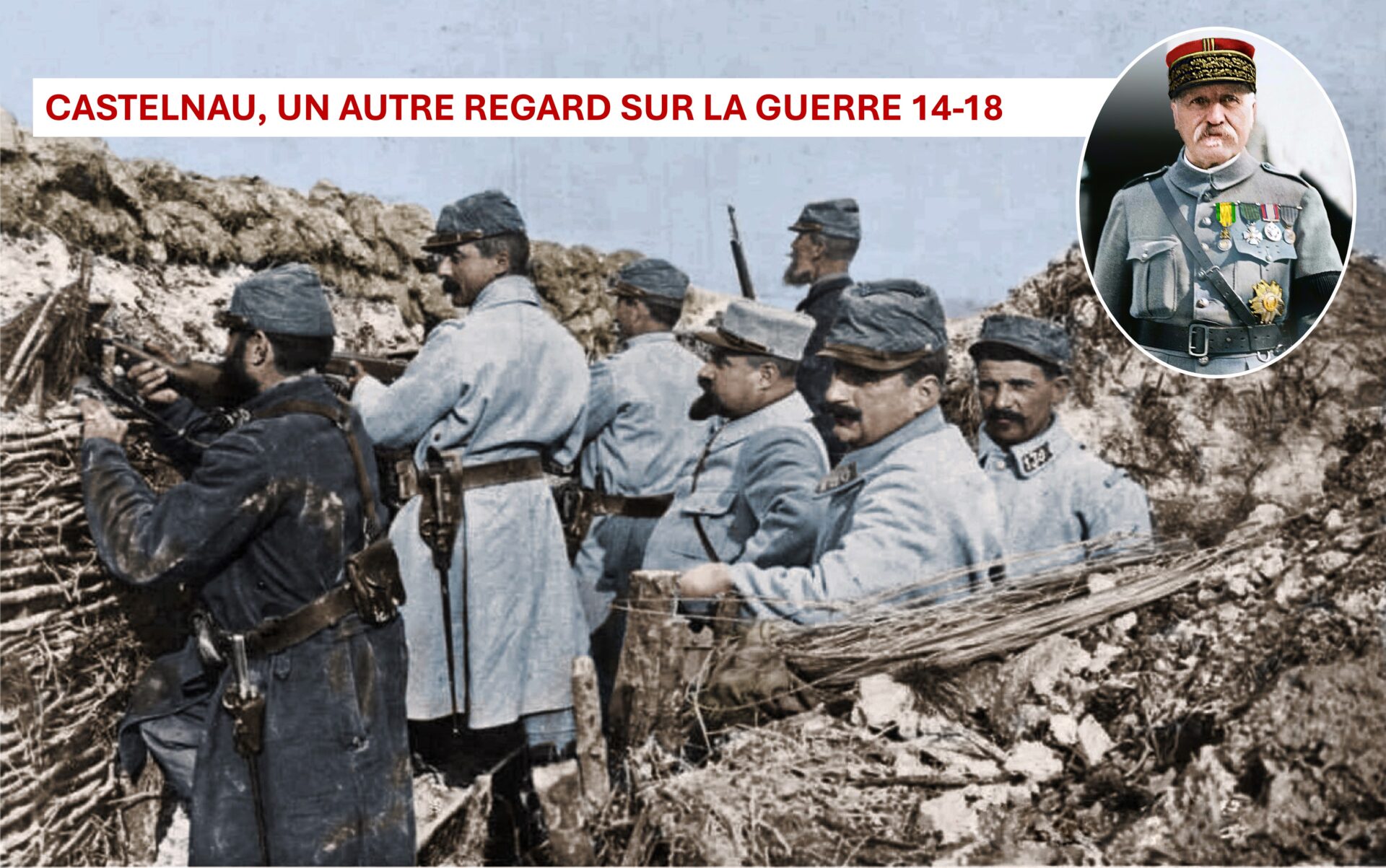

1915, Annus Horribilis…

Sur un front de 25 kilomètres à l’est de Reims, ce sont la IVe Armée du général de Langle de Cary et la IIe armée du général Pétain qui opèrent. En Artois, la Xe armée française et la Ire armée britannique attaquent entre Lens et Arras. L’ensemble de ces forces représentent 63 divisions soit près d’un million d’hommes. Cette double offensive est la plus importante opération depuis la bataille de la Marne. Pourtant, ce sera un échec assorti de pertes surpassant celles des quatre autres grandes autres offensives françaises et anglaises lancées depuis le début de l’année. 1915 coûtera à la France 350 000 morts. Ce chiffre dépasse celui des massacres du début de la guerre quand les soldats se battaient encore en terrain découvert. Il est également supérieur à celui de chacune de des trois années suivantes malgré les épisodes de Verdun, de la Somme, du Chemin des Dames et des offensives allemandes du printemps 1918. L’historiographie française reste très laconique à propos de cette Annus Horribilis. La plupart des ouvrages qui l’abordent laissent entendre qu’il existait une forme de consensus parmi les chefs militaires français et britanniques en ce qui concerne la impossibilité de mettre en œuvre une autre stratégie. Or, rien n’est plus faux comme le montre la note figurant dans les papiers personnels du général de Castelnau.

Le contexte de l’année 1915

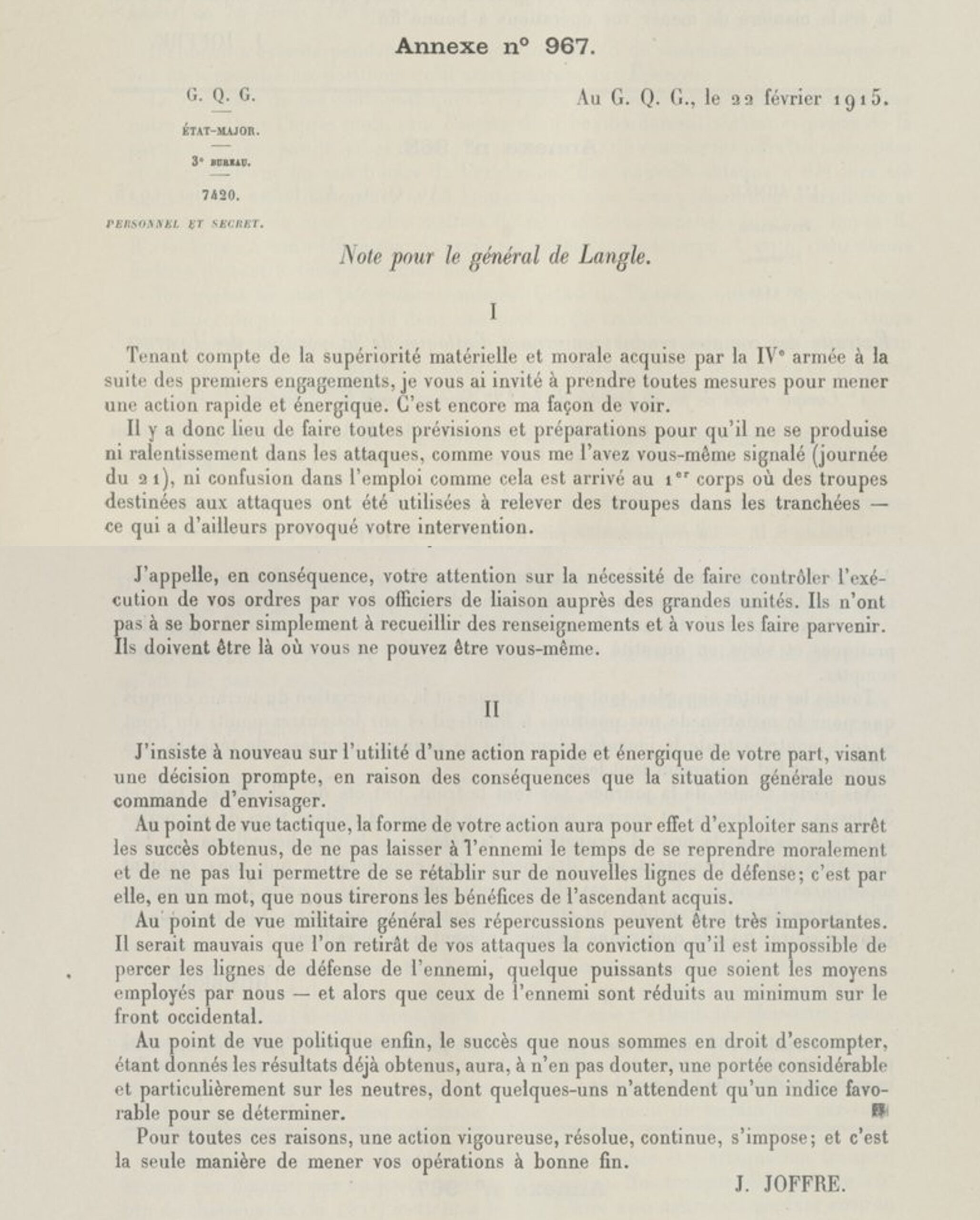

À peine les attaques allemandes se terminent-elles sur l’Yser en novembre 1914 que le haut commandement français décide de se lancer dans des projets de grandes offensives. Une première opération se déroule en Artois du 16 au 23 décembre 1914. Sur un champ de bataille devenu un véritable marécage en raison d’une pluie persistante, c’est un douloureux échec. Malheureusement, ce ne sera pas le seul. Le GQG enchaîne immédiatement avec une puissante offensive en Champagne conduite par la IVe armée du général de Langle de Cary. Deux cent cinquante mille hommes appuyés par six cents canons, en majorité de petit calibre, s’élancent. Les premiers jours de combat n’amènent que des gains symboliques en échange de pertes considérables. Au lieu d’arrêter cette opération au vu de tels résultats, le haut commandement s’acharne pendant plusieurs semaines. Face à cet échec, Joffre ne cherche pas à en tirer les enseignements, mais blâme plutôt le manque de mordant des soldats et sous-évalue les capacités défensives des Allemands. Il n’hésite pas à écrire à Langle de Carry : « Il serait mauvais que l’on retire de vos attaques la conviction qu’il est impossible de percer les lignes de défense de l’ennemi, quelques puissants que soient les moyens employés par nous — et alors que ceux de l’ennemi sont réduits au minimum sur le front occidental. »

Note pour le général de Langle (Joffre)

Or, dotés d’une artillerie lourde à tir rapide et de mortiers de tranchée, ce que ne possèdent pas les Alliés, les Allemands font montre d’une maîtrise tactique impressionnante, notamment dans l’art de la contre-attaque, reprenant sur-le-champ les avancées conquises par les Français.

Cela ne détourne pas Joffre et le GQG de récidiver. Ils font attaquer les Britanniques à Neuve-Chapelle en mars, puis Foch en Artois en mai avec une reprise de cette même opération en juin. Le 25 septembre, ils déclenchent la double offensive Artois-Champagne.

Cette obstination mise par le haut commandement à multiplier les grandes actions offensives procède de deux ordres. Il y a tout d’abord l’illusion qu’il est possible de battre les Allemands à l’occasion d’une percée de leurs lignes. Mais, quand cet espoir se révèle vain, l’autre argument avancé est que cela permet de retenir en France un maximum de troupes allemandes afin de soulager les Russes engagés dans d’importantes opérations sur le front de l’Est.

Ce dernier point justifiera la reprise de l’offensive d’Artois en juin alors qu’elle avait échoué et la double offensive Artois/Champagne fin septembre bien qu’elle ait peu de chances de réussir. Selon Joffre, il fallait empêcher que les défaites subies par les Russes sur le front de l’Est à partir du mois de mai 1915 ne se transforment en désastre. En effet, sous la poussée des forces combinées allemandes et austro-hongroises, ceux-ci avaient reculé de plus de 400 kilomètres. Joffre craignait que cela ne les amène à signer une paix séparée.

Dans un long mémorandum daté du 21 juin 1915, le 3e bureau du GQG sous la plume des lieutenants-colonels Gamelin et Pont résume ainsi la pensée du haut commandement : « Peut-on concevoir que, restant sur la défensive en France, nous cherchions l’action décisive ailleurs, en portant une partie de nos forces, soit sur le théâtre italien, soit sur le théâtre serbe ? Évidemment, non. Ni le théâtre italien ni le théâtre serbe ne se prêtent actuellement à une action décisive. En outre, la préparation d’une action de ce genre exigerait de longs délais. Elle faciliterait la manœuvre de nos adversaires qui auraient tout loisir de battre les Russes, pour reporter ensuite leurs forces, soit en France, soit en Italie. »

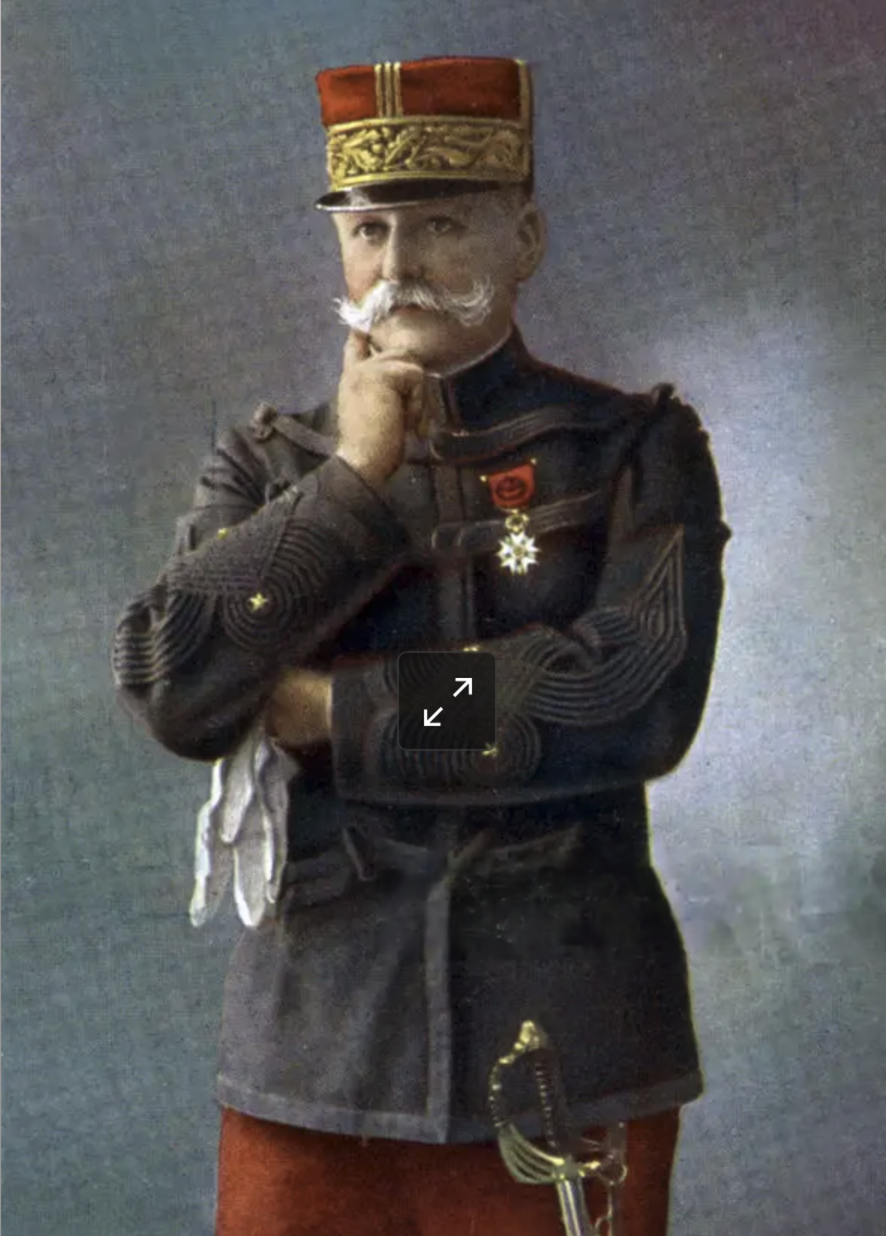

Castelnau ne partage absolument pas cette analyse comme le montre le document qu’il rédige le 10 mai 1915 au lendemain du déclenchement de la deuxième grande offensive française en Artois avant même d’en connaître les résultats.

La note de Castelnau du 1er mai 1915

Dans cette note, Castelnau fait deux constats. Le premier est d’affirmer que le front occidental est inviolable, que cela soit par les Alliés ou par les Allemands. Une analyse qu’il faisait déjà en décembre 1914. Il faudrait pour cela disposer d’une artillerie lourde beaucoup plus conséquente et de munitions dans des proportions incompatibles avec les moyens de production de 1915. Aussi souligne-il l’irrationalité de la stratégie suivie qui expose sans résultat à des pertes très supérieures à celles de l’adversaire alors que celui-ci jouit d’une démographie double de celle de la France.

Analyse stratégique de Castelnau 10 mai 1915 sur la situation d’ensemble.

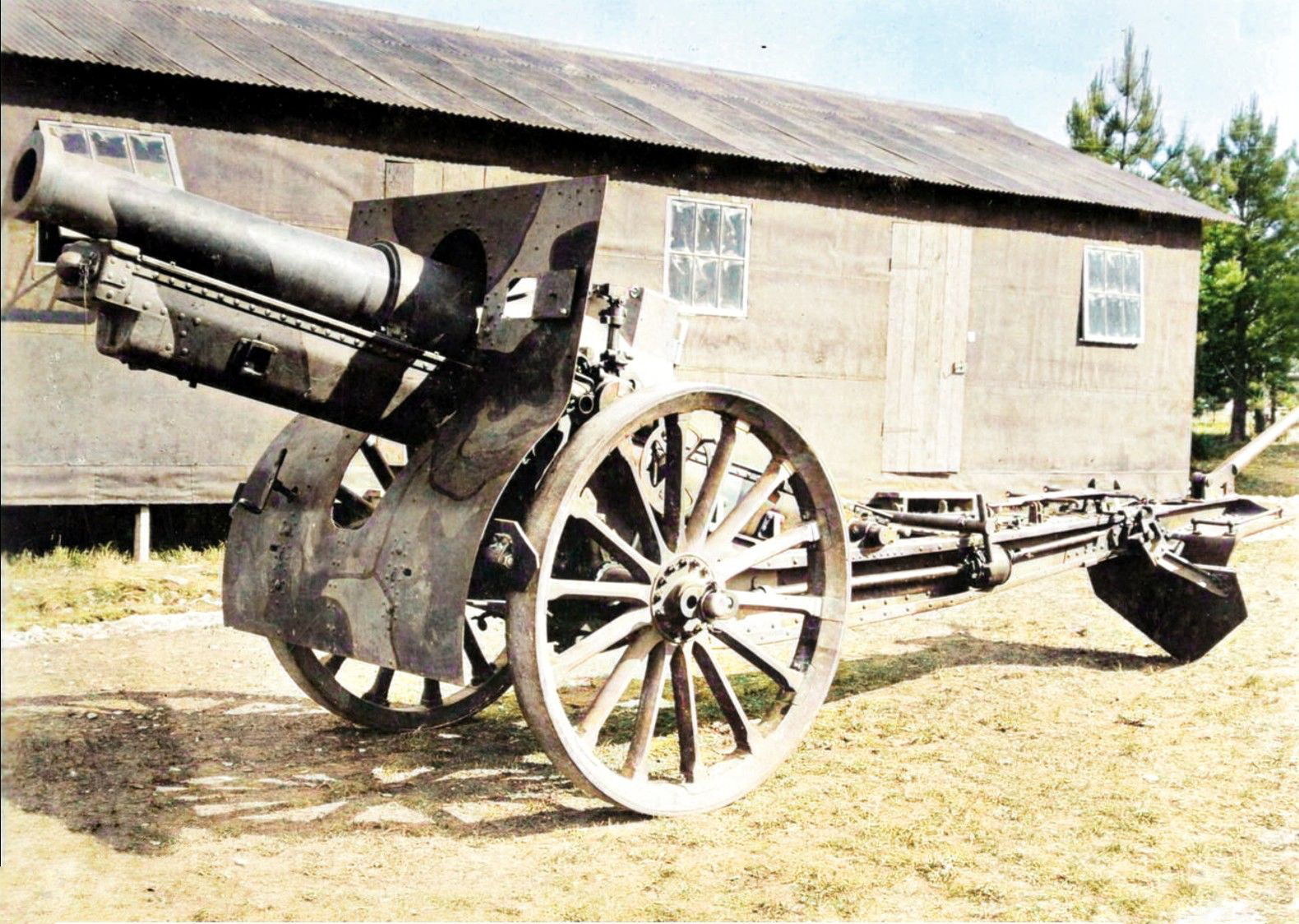

Le merveilleux canon de 75

Cet acharnement de Joffre et de son entourage au GQG — en particulier le rôle néfaste du 3e bureau où sévit le très influent commandant Gamelin — doit beaucoup à l’éloignement dans lequel ces hommes se tiennent par rapport à la réalité du terrain. Au début de l’année 1915, le GQG en est encore à penser que les canons de 75 sont suffisants pour bouleverser les tranchées. Le commandant Fétizon, officier de liaison auprès de la 2e armée, artilleur polytechnicien, en est convaincu. Quand Castelnau le reprend sur ce point, il attribue son objection à un manque de volonté offensive de sa part ! L’aide-major général, le général Nudant, continue à vanter les effets foudroyants des 75. Selon ses propres mots, ils détruisent et bouleversent tout, faisant un vide dans lequel il n’y a plus qu’à passer. Ne restait plus, à son avis, qu’une simple affaire de cran ! Il faut attendre septembre 1915 pour que le GQG lance enfin la commande de l’obusier de 155 particulièrement efficace dans cet univers de tranchées. Or, ce canon était produit pour l’export dès 1910. Seuls 46 seront en service lors du déclenchement de la bataille de Verdun contre plus de 3 000 à l’Armistice.

Il entre, dans cette incapacité du GQG à prendre conscience de ce problème, le fait qu’il règne au sein de la direction de l’artillerie au ministère de la Guerre une totale incurie. Depuis le début du siècle, une succession de directeurs plus politiques que compétents en est la cause. Il faut attendre l’été 1915 et l’intervention du sénateur Charles Humbert pour que cet organisme essentiel soit enfin purgé.

Le « cran » avant toute chose

Faute d’une artillerie adaptée et à partir de méthodes de combat dépassées, comment vaincre cette armée allemande si bien protégée dans ses fortifications et si redoutablement armée ?

Pour Joffre et le GQG, la réponse tient en une ligne : « Par un “torrent d’hommes” qui, entraîné par des chefs à la foi inébranlable, finira bien par tout emporter. » Dès le lendemain de la bataille de la Marne, le généralissime choisit de privilégier des généraux dont la doctrine se résume à des phrases martiales telles que « la fougue compensera les moyens », ou « il faut tenir constamment l’ennemi sous la menace », et « on ne se défend bien qu’en attaquant ». Le plus emblématique est le général Foch dont Joffre va faire la figure de proue des armées françaises. C’est lui l’auteur de la théorie de la Volonté qu’il a enseignée à toute une génération d’officiers peuplant aujourd’hui les états-majors. Il en a fait l’éclatante démonstration en devenant l’un des principaux artisans de la victoire de la Marne. À la tête d’une armée improbable, constituée à la dernière minute par assemblage d’unités dépareillées, il a bloqué le gros de l’attaque allemande visant le centre du dispositif français. La grandeur de Foch à cette bataille ne doit rien à un quelconque génie militaire, mais à son charisme et à ses capacités de résistance physique et mentale immenses. Quelques semaines plus tard, dans les Flandres, il tient à bout de bras l’allié anglais bien près de rembarquer ses troupes sous la violence des assauts allemands. Mais, une fois encore, il s’agissait de résister et non d’attaquer. Comme l’a bien jugé Castelnau, après trois mois de guerre, la Volonté, si elle peut être un facteur déterminant en défense, est par contre impuissante dans les phases offensives sur des champs de bataille saturés d’armes.

L’un des corollaires de cette théorie de la Volonté va se révéler particulièrement néfaste : le « syndrome du recul ». Il sera un élément contributif du niveau anormalement élevé des pertes au cours de cette guerre. La résistance sur place devient un véritable dogme, privant ainsi les combattants français du bénéfice de principes tactiques dont les Allemands usent sans aucune réticence. Dans son journal, Fayolle s’emporte devant tant de bêtise : « Ce qui se passe est la faute du commandement : jamais il n’a consenti une rectification de ligne. On est terré là où on était, quelque précaire ou pénible que fût la situation. Parfois, il aurait suffi de reculer de quarante mètres pour être solidement et sans danger sur le terrain. »

Les Russes

Concernant les craintes de Joffre vis-à-vis des Russes, Castelnau ne les partage pas. S’il n’a qu’une confiance très limitée dans l’armée russe qu’il a pu observer aux différentes manœuvres auxquelles il avait été convié, il est par contre persuadé qu’il est impossible de la vaincre. Si les Allemands s’y essayaient, ils seraient dangereusement aspirés dans les confins à des milliers de kilomètres de leurs bases. Quant à une possible paix séparée, il n’y croit absolument pas. Ce serait un non-sens géopolitique. Cela reviendrait à offrir aux Allemands une domination sans partage sur l’Europe et les dotant d’une puissance supérieure à celle dont ils disposaient avant-guerre à une époque où la Russie pouvait compter sur deux grands alliés qu’une paix séparée lui ferait perdre. Après-guerre, on aura confirmation que l’option d’une paix séparée était purement spéculative et n’avait jamais été sérieusement prise en considération par les Russes avant que n’éclate la Révolution. Même les Soviets, après leur prise de pouvoir en novembre 1917, alors que les forces armées russes sont pratiquement anéanties, hésiteront longuement avant de signer les accords de Brest-Litovsk au début 1918.

Cette opinion de Castelnau à propos de la Russie est partagée par le président Raymond Poincaré et par Aristide Briand le président du Conseil. Les informations qu’ils reçoivent de Maurice Paléologue, le ministre plénipotentiaire de France à Saint-Pétersbourg vont dans ce sens. Pourtant, les deux hommes n’oseront rien faire pour infléchir la stratégie suivie par Joffre. Ils l’avaient déjà tenté quelques mois plus tôt en suggérant de porter l’effort dans les Balkans comme les Britanniques les y invitaient. Mais, Joffre avait mis sa démission en balance pour les en dissuader. Ce défaut de conduite de la guerre par le pouvoir politique jusqu’à l’avènement de Clemenceau en novembre 1917 sera l’une des grandes faiblesses de la France au cours de ce conflit.

Les opérations secondaires

Le problème est que Joffre et le GQG ne se limitent pas à lancer de grandes offensives. Ils incitent les différentes armées à multiplier les opérations secondaires et les « coups de main ». Partagée par beaucoup de généraux français, il y a cette idée que l’inactivité dans les tranchées amoindrit la détermination de leurs hommes à se battre. Joffre n’hésite pas à l’écrire dans une note aux armées : « Il importe de réagir, au plus tôt, pour faire cesser la lassitude et le relâchement que j’ai constatés à plusieurs reprises et qu’un long séjour dans les tranchées a pu contribuer à développer […] La stagnation engendre la lassitude, tandis qu’une activité bien dirigée doit exalter les volontés. » On va donc, et pour le plus grand malheur du pays, multiplier les engagements afin d’« exalter les volontés ». Castelnau s’insurge contre ce type d’attitude. Pour lui, l’incapacité de l’Entente à vaincre l’Allemagne n’est pas le fait d’un manque de combativité des soldats, mais découle avant tout de la médiocrité de ses chefs, incapables de trouver la bonne approche dans ce conflit. Comme il l’écrit à son fils Louis : « Ce peuple de France fait mon admiration. Quels remords de ne pouvoir le conduire à la victoire. »

Les combats qui se déroulent en Argonne pendant les six premiers mois de l’année 1915 en sont l’illustration. Ils resteront parmi les plus meurtriers de cette guerre. Pourtant, aucun des belligérants ne poursuit dans cette région d’objectif stratégique — elle ne s’y prête pas. Il semble que l’incompétence soit la cause première de ces massacres : en particulier celle du général Sarrail et de son état-major. Cette zone boisée s’étend sur une soixantaine de kilomètres et une dizaine de kilomètres de profondeur à l’ouest de Verdun. Les conditions de combat s’y révèlent extrêmement pénibles. Le caractère argileux et humide du sol transforme en bourbier les tranchées et rend très difficile tout déplacement. Les Allemands y ont déployé les moyens adéquats pour livrer à la IIIe armée française de Sarrail une guérilla qui l’épuise en lui occasionnant des pertes épouvantables. Une guerre à base de fourreaux de mines où le manque de profondeur des lignes de défense françaises et la densité de la forêt favorisent les mortiers dont disposent les Allemands à profusion. Face à cela, les canons de 75 français, engins à tir tendu, sont impuissants.

Sarrail et sa totale inaptitude au commandement font le reste. À l’instar de celui de Joffre, son bagage stratégique et tactique est des plus minces. Mais, contrairement au généralissime, il ne sait pas compenser ses lacunes par les compétences de son état-major ou des subordonnés, car il choisit mal ses collaborateurs dont il change fréquemment — l’appartenance à la franc-maçonnerie étant l’un principaux critères de recrutement.

Le résultat ne se fait pas attendre. Au lieu de s’en tenir à une défensive adaptée à cette forme de guerre, il épuise son armée en contre-attaques d’autant plus meurtrières qu’elles sont menées sans les moyens adéquats. Ses méthodes sont simplistes et son style de commandement détestable. Il blâme ses subordonnés et se moque de ses soldats comme le montre cette note de sa main : « Depuis le mois de novembre, les Allemands ont pris nettement, dans l’Argonne, la supériorité morale […] Cela est si vrai qu’un de leurs prisonniers, interrogé hier, disait tout naturellement : “Nous allons à l’attaque, certains de vous repousser, car il n’y a, dans l’Argonne, que des froussards ou des mollassons.” Il importe que cette situation cesse au plus vite et que nous reprenions l’ascendant moral. Cela ne peut s’obtenir que par l’attaque. »

En six mois de combats sans aucune utilité tactique, Sarrail a perdu autant d’hommes que ce que coûte chacune des grandes offensives françaises de l’année 1915. Il reviendra à Castelnau de mettre un terme à ce désastre. En juillet 1915, nommé commandant du groupe d’armées du Centre (GAC) auquel est rattachée cette IIIe armée, son premier souci est de recadrer les méthodes en vigueur dans cette unité. Mais pour cela, il doit d’abord se livrer à un bras de fer avec le général Humbert, successeur de Sarrail relevé de son commandement quelques jours plus tôt. Ce personnage bien introduit dans les milieux politiques — il fut l’officier d’ordonnance du président Félix Faure — se permet de prendre de haut les directives défensives de Castelnau. Il tentera même de faire intervenir le ministre de la Guerre en appui de son opposition. Cela lui vaudra les foudres de son nouveau supérieur que l’intervention du Ministre laissera de marbre. Le fracas des armes s’éteindra alors dans la forêt d’Argonne qui ne s’animera plus jusqu’à la fin de la guerre. Les pertes mensuelles qui se comptaient par milliers tombent en dessous de la centaine. Certains auteurs se perdent en conjectures face à ce revirement brutal de la situation des troupes françaises dans ce secteur. Ils n’y verront qu’un changement de tactique allemande qu’ils seront d’ailleurs bien en peine d’expliquer.

La stratégie proposée par Castelnau

Dans sa note, Castelnau livre une remarquable analyse stratégique qui, si elle avait été suivie, aurait sans aucun doute changé le cours de cette guerre.

Selon lui, il faut arrêter les actions offensives tant que la France ne disposera pas de pièces d’artillerie lourde modernes en nombre suffisant et de stocks d’obus beaucoup plus conséquents. Joffre et le QGQ affirment qu’une telle attitude d’expectative exposerait les Français et les Anglais à un risque mortel. Soit les Allemands prélèveraient d’importantes forces sur le front occidental au profit du front oriental ce qui leur permettrait de vaincre les Russes, soit ils feraient l’inverse et attaqueraient en France. Dans la première hypothèse, les Russes seraient vaincus, dans l’autre Français et Anglais finiraient par être submergés.

Castelnau réfute ces deux idées. Pour pouvoir vaincre les Russes, il faudrait que les Allemands transfèrent le gros de leurs forces à l’Est. Ils seraient alors affaiblis en France, à un niveau tel qu’une percée de leurs lignes deviendrait réalisable avec les moyens actuels dont disposent les Français et les Anglais. Quant aux possibilités de bascule de forces allemandes du front de l’est en France, elles sont nettement plus limitées du fait de la taille du dispositif allemand face aux Russes. Des offensives allemandes en France aboutiraient aux mêmes échecs que ceux que subissent actuellement Français et Anglais sur ce théâtre d’opérations d’autant que l’armée anglaise s’y renforce de jour en jour.

Selon Castelnau, il existe une stratégie alternative. Il rappelle que la manœuvre stratégique par excellence est celle qui vise les lignes de communication des armées ennemies. Or, l’Allemagne et l’Empire autrichien dépendent en grande partie pour leurs approvisionnements alimentaires et pour une partie de leurs matières premières des pays d’Europe centrale et des Balkans. C’est là qu’il faut porter l’effort en ciblant le maillon faible de la coalition réunie autour de l’Empire allemand : l’Autriche-Hongrie. Attaqué sur ses frontières est et sud, l’Empire austro-hongrois serait très vulnérable.

« Le point faible de l’ennemi, militairement et politiquement parlant, c’est l’Autriche. Le peuple de cet empire disparate ne subira pas, sans faiblir, le poids de l’invasion ; il n’y est pas préparé. Il se détachera de son partenaire dès qu’il sentira la partie bien compromise. »

Au moment où Castelnau écrit sa note, l’Autriche-Hongrie n’aurait pas eu les moyens militaires pour faire face à sa situation géopolitique si ses frontières balkaniques étaient attaquées. En mai 1915, ses forces doivent couvrir les Carpates hongroises en Galicie face aux Russes ainsi que la frontière serbe avant de rejoindre la mer après avoir couvert la frontière bosniaque À ce calcul s’ajoute la menace d’une entrée en guerre de l’Italie — elle sera effective le 23 mai —, ce qui rajoute l’obligation de défendre une centaine de kilomètres dans les Alpes. Elle a trente divisions sur le front russe, douze sur le front serbe et dix seront nécessaires devant les Italiens. Autant dire que, si l’Entente se présentait avec un simple corps expéditionnaire d’une centaine de milliers d’hommes, renforcé par les armées bulgares et roumaines, l’Autriche-Hongrie serait mise à genoux en quelques semaines.

Un thème occulté par l’historiographie

Après la guerre, le débat concernant la stratégie alternative telle que la définit Castelnau n’aura pas lieu. Les dirigeants politiques français et les chefs militaires impliqués se gardent bien d’attirer l’attention sur ce thème. Aussi cette question n’est que très rarement abordée dans l’historiographie. Plus surprenant, au sein même de la sphère militaire, cette interrogation n’a fait l’objet que d’un seul article paru dans La Revue militaire française de janvier 1934.

L’auteur, le lieutenant-colonel Larcher, professeur d’histoire militaire à l’École de Guerre, explique que ce projet nécessitait des préparatifs politiques, militaires et navals d’une extrême complication. Il fallait en effet obtenir l’adhésion de nombreux États, soit déjà alliés, soit encore neutres, aménager la base navale de Salonique et effectuer d’importants transports par voie de mer, améliorer les communications terrestres fort médiocres des Balkans, puis concentrer à pied d’œuvre une masse de troupes évaluée vingt-cinq à trente divisions, soit cinq à six cent mille hommes. Tant de travaux pouvaient prendre une année ou plus. La conduite de l’opération serait ensuite délicate, en raison du nombre des puissances intéressées, ainsi que des répercussions de la victoire éventuelle sur les inextricables affaires balkaniques.

Or, cet exposé, si brillant soit-il, est totalement biaisé. Larcher se base pour faire ses remarques sur la situation dans laquelle se trouvaient les Balkans en 1916 alors que la Serbie n’existe plus et que les Bulgares combattent dans le camp de Puissances centrales. En mai 1915, au moment où Castelnau expose ses idées, la situation est radicalement différente. L’armée serbe, comprenant une dizaine de divisions, combat avec succès contre les forces austro-hongroises. Les trois autres pays balkaniques, la Roumanie et la Bulgarie et la Grèce ont tout à gagner à entrer dans le conflit aux côtés de l’Entente comme va le faire l’Italie. La Roumanie peut espérer annexer la Transylvanie. La Bulgarie serait en droit de faire amender le traité de Bucarest de 1913 dans lequel elle fut spoliée. Une partie de son armée pourrait également fondre sur les Ottomans à l’instar de ses victoires lors de la première guerre balkanique en 1912 afin d’atteindre la ligne Enez-Midiye qu’elle convoite depuis toujours. La marine grecque qui avait déjà fait subir sa domination aux Ottomans lors du conflit de 1912 ne serait pas en reste. Dans ce contexte, la taille du corps expéditionnaire franco-anglais nécessaire pour réussir un tel projet se limite à environ cent cinquante mille hommes. C’est le chiffre estimé par le Premier ministre grec, Venizélos, l’un des plus ardents partisans de cette opération. Quant aux aspects logistiques, les forces navales franco-britanniques ont montré en qu’elles étaient capables de faire beaucoup mieux dans les Détroits en y envoyant une armada de plus de deux cent cinquante bateaux, transportant et faisant débarquer des dizaines de milliers d’hommes, sous le feu des canons turcs et dans des conditions autrement plus complexes que ce qu’aurait impliqué l’opération sur Salonique.