La marine des Ptolémées et la marine des Romains avaient grandi à l’écart l’une de l’autre ; elles se sont rencontrées pour un conflit suprême, et c’est à la marine romaine, représentée par ses Liburnes, qu’est échu un triomphe qui devait donner l’empire du monde au vainqueur. L’histoire des successeurs d’Alexandre et celle des guerres puniques ne sont pour un marin que le prologue du drame dans lequel Antoine et Cléopâtre ont succombé, parce qu’ils commirent la faute de prendre, en fait de constructions navales, l’énormité pour la force.

Ce fut encore de Sicile que vint l’exemple de ces constructions démesurées dont les quinquérèmes de Denys le Tyran avaient été le premier échelon. Hiéron II, roi de Syracuse, de l’année 269 à l’année 215 avant Jésus-Christ, fit construire, nous assure un contemporain de Marc-Aurèle, le grammairien Athénée, qui écrivait au deuxième siècle de notre ère, sur la foi de Moschion, historien peut-être familier à nos érudits, mais dont je n’avais pour ma part jamais entendu prononcer le nom, un navire gigantesque destiné au transport des blés. Archias de Corinthe en dressa les plans ; Archimède lui-même ne dédaigna pas d’assumer la direction supérieure des travaux. L’Etna fournit le bois, et si toute une forêt de la duchesse de Rohan disparut sous la hache des charpentiers qui firent descendre, en 1648, le vaisseau la Couronne des chantiers de la Roche-Bernard, la caraque d’Archias, de son côté, absorba plus de sapins qu’il n’en eût fallu pour bâtir une flotte de soixante galères. Les cordages vinrent d’Espagne et des pays qui confinent au Rhône ; on doubla la carène de feuilles de plomb, et l’on fixa les bordages sur les membres avec des clous de cuivre ; 300 charpentiers travaillèrent sans relâche à l’achèvement de ce monstrueux édifice. C’était une grosse affaire que de le mettre à flot. Pour rendre l’opération moins chanceuse, on résolut de procéder au lancement du navire aussitôt que les œuvres vives seraient terminées : il serait temps de porter la main aux œuvres mortes, quand la partie du vaisseau destinée à être immergée se trouverait solidement amarrée au milieu du port. Archimède, qui se vantait de pouvoir mettre le ciel et la terre en branle pour peu qu’on lui assurât un point fixe, se fit un jeu de conduire la gigantesque coque de la cale à la mer. Philéas de Taormine le seconda dans cette entreprise, et le lancement eut lieu avec un plein succès. Moschion nous affirme qu’il fallut requérir peu de bras pour accomplir ce délicat prodige de mécanique.

Le navire d’Archias avait quatre mâts. Le beaupré, le mât d’artimon et le mât de misaine se trouvèrent sans peine en Sicile ; on dut aller chercher le grand mât dans les montagnes du Brutium, où un porcher fit la découverte d’un arbre assez gros pour satisfaire au vœu des ingénieurs. Ainsi préparé à marcher à la voile, l’Alexandrin, car tel fut le nom que reçut la caraque quand on eut décidé son départ pour l’Egypte, n’en était pas moins ponts étagés l’un au-dessus de l’autre : le pont inférieur recouvrait le lest et la cargaison ; on le destina au logement des soldats ; sur le second pont, une double rangée de chambres, occupant tout l’espace compris entre la coursie et la muraille, comprenant quatre lits par cabine, recevrait les passagers désireux de faire le voyage d’Egypte : les caliers, ainsi que les matelots chargés de la manœuvre des voiles et des ancres, trouveraient place dans ce même compartiment. Le pont supérieur restait libre : on y fit asseoir les rameurs. Le navire d’Archias était un navire à vingt rangs de rames ; si nous supposons qu’on ait placé dix files de rameurs de chaque bord, nous retrouvons à peu de chose près l’appareil moteur de la galéasse vénitienne restituée avec autant de patience que d’habile industrie par l’amiral Pâris, et qui vaut bien la peine que, pour la contempler, on se résigne à gravir les escaliers du Louvre jusqu’aux combles sous lesquels reposent les richesses trop peu connues encore de notre musée naval.

Le fourrage des chevaux fut sur l’Alexandrin rangé le long du bord. De fortes pièces de bois projetées en saillie formaient cependant tout autour du navire une galerie extérieure ; on crut devoir réserver cette galerie aux bûchers, aux cuisines, aux moulins et aux fours. Quant à la défense militaire, on la jugea suffisamment assurée par l’établissement de huit tours auxquelles, pour nous donner l’illusion du blockhaus moderne, il semble n’avoir manqué que des canons. Faute de canons, Archimède y avait placé des lithoboles qui lançaient à la distance de près d’une encablure des pierres du poids d’environ 80 kilogrammes et des traits de 5 mètres et demi de long. Deux de ces tours s’élevaient sur la poupe, deux autres, non moins hautes, se dressaient à la proue ; quatre occupaient le centre du bâtiment. Laissons de côté l’aphrodisium, avec ses trois lits : c’est là un détail de construction tout antique qui n’eut sa raison d’être qu’au temps où la fille de Jupiter avait plus de temples sur les côtes que nous n’y comptons aujourd’hui de phares et de sémaphores. Muni de quatre ancres de bois et de huit ancres de fer, l’Alexandrin se trouvait en mesure de soutenir bravement l’assaut de la tempête au mouillage ; si quelque fissure se déclarait dans la carène trop rudement secouée, la vis sans fin, inventée par Archimède, intervenait sur l’heure pour élever l’eau introduite dans la cale et la rejeter à la mer. Tout était prévu, et jamais armement ne fut plus complet. La caraque, partie de Syracuse pour Alexandrie, arriva sans encombre devant le port ; elle ne franchit, il est vrai, les passes que traînée à la remorque par d’autres galères plus agiles, mais ne fallut-il pas aussi remorquer à Lépante les grosses galéasses de Venise pour les conduire à leur poste de bataille !

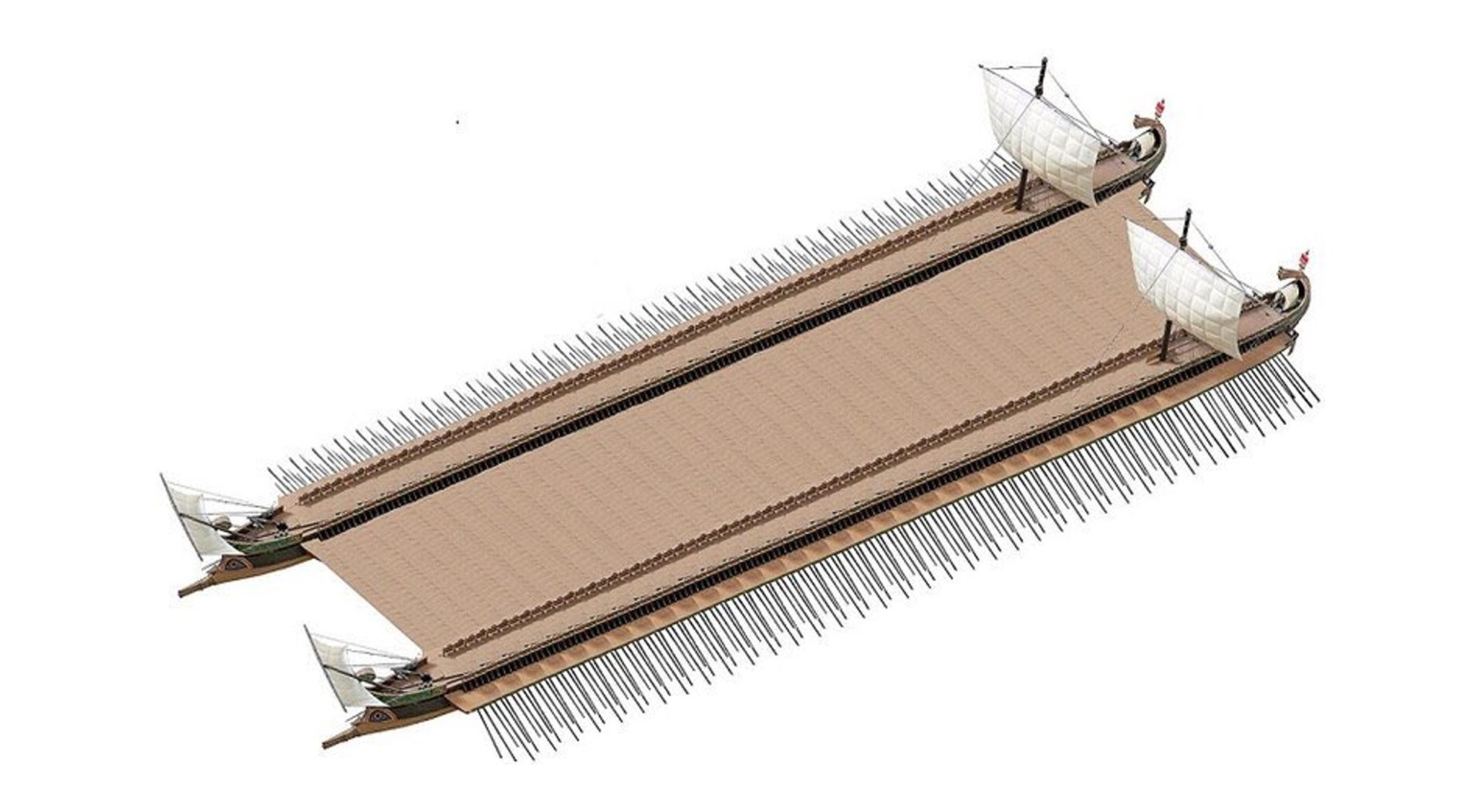

Presque à la même époque, Ptolémée Philopator enchérissait encore sur la tentative déjà bien hardie d’Archimède et d’Archias ; il faisait mettre en chantier une tessaracontère. Comment disposa-t-on les 4 000 rameurs qui furent chargés d’imprimer le mouvement au colosse ? Sur un pont long de 130 mètres environ et large de 18 entre les deux chemins latéraux, avec des rames garnies de plomb à la poignée, rames dont la longueur dépassait 17 mètres, la solution la plus simple est naturellement celle qui se présente la première à l’esprit : cent avirons de chaque bord espacés d’un mètre et 20 hommes sur chaque aviron, 10 placés en avant, 10 rangés en arrière, fournissent, à un homme près, le complet emploi de la chiourme; il ne nous reste plus qu’à distribuer sur le catastroma, sorte de spar-deck qui s’étendait d’une extrémité à l’autre du navire au-dessus de la vogue, les 400 matelots qui manœuvreront les voiles et les ancres, et les 2 850 épibates qui n’auront à se préoccuper que du combat. Sous les bancs se tiendra encore, au dire de Callixène, « une troupe assez considérable », dont l’office consiste à tirer les vivres de la cale pour les distribuer aux rameurs. Je reconnais là les non-combattants affectés de nos jours au passage des poudres.

Un équipage de près de 8 000 hommes ! verrons-nous jamais sur nos villes flottantes population semblable ? Du sommet de l’acrostolion de proue à la mer, ce Léviathan mesurait plus de 22 mètres ; il en comptait près de 24,5 des aphlastes de la poupe à la flottaison : pour consolider sa charpente, on l’avait entourée de 12 énormes préceintes mesurant chacune 277 mètres environ de circuit. Des figures de 5 et 6 mètres de haut décoraient l’avant et l’arrière. Je ne vois guère que les grands cuirassés italiens, le Duilio, le Dandolo, l’Itali, le Lepanto, que l’on puisse comparer au vaisseau de Ptolémée, et encore ! Le Great-Eastern lui-même, ce monstre dont le déplacement dépasse 27 000 tonneaux et près duquel les navires à vapeur ordinaires passeront comme des pygmées, n’aurait pas, sans être obligé de les serrer un peu, recélé dans son sein les érètes et les épibates de la tessaracontère.

Le navire égyptien eût pu à la rigueur se passer d’éperon ; sa masse lui suffisait pour écraser une flotte ; on le hérissa néanmoins de sept rostres, énormes dents de fer qui garnirent tout l’avant à partir des épotides et présentèrent au centre, encastré sur l’étrave, un dernier dard plus long que les six autres, destiné à percer la carène ennemie. Ce qu’il entra de bois dans ce vaisseau se devine aisément, quand on songe que la construction seule du ber qui servit à le lancer exigea plus de matériaux qu’il n’en eût fallu pour bâtir 50 quinquérèmes.

Si solide que soit une carène, elle n’en reste pas moins soumise à un prompt dépérissement, et, pour la réparer, il faut de toute nécessité la replacer dans les conditions où elle se trouvait avant que l’Océan l’enveloppât de son humide ceinture. Il n’y a cependant que les esquifs de faibles dimensions qui puissent, sans trop d’efforts, remonter la pente d’où on les a fait descendre. Essayerait-on de tirer à terre cette coque plus pesante que tous les obélisques jadis charriés à travers le désert par les sujets dociles des Pharaons ? Le problème, à coup sûr, n’était pas insoluble, et l’antiquité s’entendait mieux que nous à remuer les masses ; néanmoins, il était à craindre que les flancs du navire souffrissent de la traction. Un Phénicien imagina le moyen de mettre la tessaracontère à sec sans qu’il fût besoin de recourir, pour atteindre ce résultat, aux cabestans. Il fit creuser sur le rivage une fosse assez vaste et assez profonde pour que la tessaracontère s’y trouvât aussi à l’aise qu’un enfant dans son berceau. Le fond de la cuvette fut en outre revêtu d’une maçonnerie entièrement composée de pierres de taille, dont l’épaisseur, variant de deux à trois mètres, résisterait victorieusement à la poussée des infiltrations. Sur cette maçonnerie on posa un plancher transversal de grosses poutres qui laissaient en dessous un espace vide de deux mètres environ de hauteur. Quand la fosse fut prête, on y introduisit l’eau de la mer et l’on y amena la tessaracontère ; puis on ferma l’entrée par un barrage et l’on mit en action les machines pour épuiser l’eau. Les Chinois que j’ai vus à l’œuvre en 1849 n’agirent pas autrement quand on les chargea de réparer à Wampoa la coque d’un des plus grands clippers de la maison Russell et Cie. Soutenu de chaque côté par les étais qu’on dressait au fur et à mesure le long de ses flancs, le géant du Nil s’assit peu à peu sur le lit de madriers qui l’attendait. Les calfats et les charpentiers commencèrent à l’instant leur besogne. L’espace qui leur avait été ménagé sous la quille leur donnait un facile accès au fond même du navire, et ils n’auraient certes pas travaillé plus à l’aise si la tessaracontère eût été, comme une simple trière, remontée sur la cale de construction qui l’avait vue naître et grandir. Tel est le premier bassin de radoub dont l’histoire fasse mention. Ai-je donc eu si grand tort d’aller chercher les origines de la marine moderne chez les Hellènes et chez les Égyptiens ? La plupart de nos prétendues inventions n’ont été, j’en suis convaincu, que des réminiscences.

Il est bon cependant de se garder d’une foi trop aveugle vis-à-vis de ces textes mutilés, souvent même altérés, qui nous sont venus, après de longues et aventureuses pérégrinations, de Rome et de Byzance. Où l’un lit katholken, la traction en bas, l’autre se croira fondé à lire anholken la traction en haut. Pour modifier du tout au tout un chiffre, il suffira qu’une lettre, un imperceptible upsilon, puisse être soupçonnée d’être restée en chemin. Intercidit autem numerus centenarius. Les grammairiens grecs sont assurément des gens consciencieux, des savants incapables d’abuser à dessein de notre crédulité, mais les récits contemporains qu’ils se bornent la plupart du temps à reproduire, méritent-ils bien la confiance absolue que nous leur accordons ? Callixène et Moschion ont-ils vu, de leurs propres yeux vus, les vaisseaux qu’ils décrivent ? S’ils les ont vus, en ont-ils su comprendre l’architecture compliquée et le mécanisme ? J’ai peut-être pris involontairement quelques libertés avec le texte passablement obscur du Banquet des sophistes ; je ne répondrais pas que le célèbre auteur de ce précieux ouvrage n’en ait pris de plus grandes avec les devis que son érudition téméraire se croyait de force à interpréter. La chose ne serait pas tout à fait sans exemple.

- Hubert, le directeur des constructions navales de Rochefort en 1830, n’était pas seulement le plus éminent des ingénieurs ; il s’entendait aussi à merveille à décrire tous les procédés du grand art dont un consentement unanime le reconnaissait alors le maître. Un jour d’été, au mois de juin, je crois, un visiteur muni des recommandations les plus hautes lui est adressé de Paris. M. Hubert le promène d’un bout de l’arsenal à l’autre, le fait entrer dans les ateliers, lui fait toucher du doigt les outils et les appareils ; puis il le conduit au chantier sur lequel reposait à cette époque le vaisseau à trois ponts la Ville de Paris. Là, il expose avec sa lucidité habituelle l’opération autrefois si critique, aujourd’hui si simple, si facile et si sûre, du lancement. Pendant l’explication où son zèle s’oublie, maint sourire d’acquiescement vient lui prouver qu’il ne perd pas sa peine. Du chantier, on passe par une transition naturelle au bassin de radoub. La construction de cette grande cage de pierre, le jeu des portes, le mode d’aspiration des pompes d’épuisement, l’accorage du navire, exigent de plus minutieux détails encore. En homme bien élevé, et un peu de fatigue peut-être s’en mêlant, l’étranger commence à se demander si, tandis qu’il prolonge ainsi outre mesure cette curieuse inspection de nos richesses navales, il ne court pas le risque de devenir indiscret. Combien d’heures n’a-t-il pas déjà dérobées à un homme qui sait en faire un si utile et si glorieux usage ! « J’abuse vraiment, dit-il, de votre temps et de vos bontés. N’insistez pas ! j’ai parfaitement compris. Le vaisseau que vous m’avez montré a été construit dans ce bassin ; pour l’achever, vous l’avez monté sur la cale ; dès qu’il sera complètement terminé, vous le remettrez à l’eau ». M. Hubert eut assez d’empire sur lui-même pour ne rien laisser voir de son étonnement. « Sans aucun doute ! » répondit-il avec le plus grand sang-froid.

Singulière méprise ! direz-vous. Remarquez que cette méprise remonte à une époque où la plupart de nos compatriotes ne connaissaient la mer que par ouï-dire. Bien des gens, dont l’intelligence n’était certes pas suspecte, éprouvèrent alors un plaisir sans mélange à lire les romans maritimes de Cooper dans des traductions qui auraient été du grec ou de l’hébreu pour nos maîtres d’équipage. Il serait assurément plus facile de nier l’existence de la tessaracontère que de se figurer comment pareille machine a jamais pu quitter le port d’Alexandrie. Le doute malheureusement, après la description si complète d’Athénée, ne saurait être permis ; on n’entre pas dans tant de détails, quand on n’a pour base de son récit qu’un caprice d’imagination ou une imposture. La tessaracontère a vécu ; de plus habiles que moi expliqueront comment elle est parvenue à se mouvoir.

Il ne faudrait peut-être pas une bien grande convulsion sociale pour engloutir cette civilisation dont nous avons sujet, je ne le conteste point, d’être fiers. Si les générations auxquelles, après un long intervalle de barbarie, incomberait la tâche de reprendre à nouveau l’œuvre interrompue des siècles, essayaient de reconstituer notre marine à vapeur d’après les documents épars dans nos histoires, tous les livres techniques ayant disparu, j’estime qu’on verrait surgir de bien singulières solutions de ce problème offert aux érudits. Avez-vous jamais entendu parler de la Grande Serpente ? Cet étrange navire apparut tout à coup, au dire des romanciers espagnols, dans les eaux où le preux chevalier qui parcourait le monde à la façon d’Hercule « pour protéger le faible et venger l’opprimé », le vaillant Amadis des Gaules (s’il faut l’appeler par son nom), s’apprêtait, armé de pied en cap, à combattre le roi Lisvart. « Un merveilleux bruit et clameur du peuple » s’est fait entendre en dehors du palais. Lisvart envoie incontinent un de ses chevaliers s’informer de la cause de ce tumulte : on lui rapporte qu’on vient de découvrir en mer « un feu le plus épouvantable qu’on vit oncques, lequel s’approchoit du port à vue d’œil. » Les chevaliers font querir leurs chevaux et courent au rivage ; les dames montent au plus haut des tours. « Lors fut vu de tous en mer un haut rocher ardent, poussé du vent et des ondes, par telle impétuosité que si fortune eût couru, et, ce qui augmenta leur crainte, ils l’aperçurent peu après muer en un serpent horrible, lequel étendoit ses ailes plus loin qu’un bon archer ne pourroit traire. Mais, si cela leur donnoit ébahissement, le demourant du monstre ne leur en apportoit guères moins, car il venoit droit à eux, ayant la tête élevée comme la hune d’un vaisseau, jetant par les narines une fumée si épaisse que, de très grande obscurité, on le perdoit de vue par intervalles, puis, tout soudain, on l’oyoit siffler et faire hurlemens, tels qu’oncques dyablerie pareille n’avoit été entendue. » « De rato en rato, dit le chroniqueur espagnol, à qui nos romanciers du XVIe siècle ont emprunté ce récit, « ecliaba por las narices agllel muy negro laimo que fasla el cielo subia y desque se cubria todo; daba los roncos y silbos tan fuertes è tan espantables que no parescia sino la mar se queria fundir. » Ce n’est pas tout : le monstre vomissait aussi par la bouche des torrents d’eau capables de submerger le navire, si grand qu’on le suppose, qui eût commis l’imprudence de s’en approcher : « Echaba por la boca las gorgozadas del agua tan recto è tan lejos, que ninguna nave, por grande que fuese, a ella se podria llegar, que no fuese anegada. » Le commun peuple, « estimant estre punicion divine et chose envoyée de Dieu pour les endommager, s’enfuit en amont l’isle, et le semblable advint aux chevaliers, combien que ce fut malgré eux, car leurs chevaux épouvantés se mirent à ronfler et petiller, et, finablement, à prendre leurs mors aux dénis et courir à travers pays. »

Les sauvages qui virent pour la première fois un bateau à vapeur auront-ils décrit leurs impressions dans un autre langage ? Eux aussi, j’en suis sûr, ils ont dû raconter qu’ils avaient aperçu « un rocher ardent » s’avançant sur les eaux que ne ridait aucun souffle avec la vitesse d’une pirogue de guerre emportée par le vent en poupe ; le noir panache de fumée, qui, par instants, envahissait le ciel, les mugissements de la vapeur lâchée qui se condensait en torrents d’eau dans les airs, auront été pour eux, comme pour les chevaliers du roi Lisvart, d’inexplicables et terrifiants prodiges. Quand Fulton conçut la grande idée de son bateau à feu, fut-il donc, à son insu sans doute, le plagiaire de quelque génie méconnu dont le vaisseau sombra, aux âges lointains, sous l’indifférence publique, pour revivre un beau jour dans un de ces romans naïfs où le merveilleux ne fait bien souvent que nous dérober le vague souvenir d’un fécond essai avorté ? La baguette de nos enchanteurs est en train de transformer le monde ; mais il a existé de puissants sorciers avant eux, et la Grande Serpente me paraît avoir des droits incontestables à se dire l’ancêtre du Duilio, de la Dévastation et de l’Inflexible, comme le vaisseau de Ptolémée Philopator a été celui du Great-Eastern.

Vice-amiral Jurien de la Gravière (1885)

Membre de l’Institut