La guerre est à l’origine de tout. C’est l’Histoire qui a été enfantée par la guerre. C’est par la guerre que toutes les civilisations ont été créées et ont disparu.

La guerre est la forme la plus énergique de contact entre les civilisations. En outre, elle est la plus remarquable de toutes les formes de passage de la vie sociale (c’est une forme de passage accélérée).

Bref, au commencement était l’ennemi. Sans ennemi, pas de guerre, et encore moins de paix. Polémos, de ce seul point de vue, est bien le père de toute chose, ainsi que le relevait Héraclite (cf. infra), car aucune collectivité humaine, depuis l’aube des temps, n’a consenti spontanément à vivre en parfaite harmonie avec ses semblables.

Vouloir éradiquer la guerre, à l’instar des pacifistes à la Aristide Briand, revient à essayer de dénombrer les étoiles… Aussi doit-on, d’une part, étudier la guerre comme n’importe quel phénomène humain, d’autre part, appréhender ce phénomène comme étant éminemment incontournable, c’est-à-dire comme foncièrement anthropologique. À la manière de Carl Schmitt affirmant que « la politique, c’est le destin », nous estimons que la guerre, c’est le tragique, ou, plus exactement, une dimension du tragique foncier de l’existence humaine auquel elle ne peut se résumer, nonobstant. Nombre de philosophes, de penseurs et d’écrivains ont accrédité cette idée qui s’imposait à leur esprit, à la fois comme nécessité sociale et en tant que pesanteur anthropologique.

Homère, Héraclite et quelques autres

Avec L’Iliade, Homère se fait le chroniqueur d’une véritable guerre de fondation, celle qui cimentera littérairement, mythologiquement, moralement, spirituellement notre civilisation européenne. En convoitant et en ravissant la sublime Hélène, épouse légitime de Ménélas, le téméraire et intrépide souverain de la cité troyenne, Pâris, fils de Priam et d’Hécube, va déclencher un conflit qui ébranlera le monde grec durant quelques longues années. Le fait que les dieux en soient initialement la cause est

probablement ce qu’il y a de plus vertigineux et de fantastique dans cette histoire. La vexation d’Éris, totalement écartée des noces de Pélée et Thétis, sera lourde de conséquences, les dieux et les hommes paieront le tribut de cette inopportune avanie qui allait donner libre cours aux penchants belliqueux de l’humanité. N’oublions pas, ainsi que le rappelle Homère, que la déesse de la discorde est aussi la sœur d’Arès, le dieu de la guerre :

« […] la Discorde infatigable,

Tout à la fois compagne et sœur de l’homicide Arès,

Qui d’abord se dresse timidement, mais qui bientôt

Touche du front le ciel et de ses pieds foule la terre. »

(IV, 440-443).

Le choix funeste de Pâris jetant son dévolu sur Aphrodite — délaissant ainsi Athéna et Héra — symbolise la triviale servitude de l’homme succombant à ses sens, ignorant, par là même, ce que lui dicte son devoir. Pulsion d’amour et pulsion de mort ; Éros et Thanatos, toujours les dieux et non des moindres puisque, si l’on en croit Hésiode, Éris serait fille de Nyx, déesse de la nuit, tirée du Chaos, et surtout sœur de Thanatos, indicible dieu de la mort, réfugié dans le Tartare, séjour des trépassés. La boucle est bouclée, pourrait-on dire : la guerre est la voie ouverte à la mort par les passions.

Héraclite (576 -480 av. J.-C.) s’en fera l’écho. Dans ses Fragments, il énonce que « [le] combat est père de toute chose, de toutes les lois ; les uns, il les porte à la lumière comme dieux, les autres comme hommes ; les uns, il les fait esclaves, les autres, libres » (53). Cette formule aussi fameuse qu’énigmatique semble affirmer la centralité nodale de la guerre comme principe et condition du Tout. À suivre Marcel Conche, son plus brillant exégète, ce « Polémos », loin d’être « pure violence », serait plutôt « intimement réglé et juste ». Le conflit ou, plus précisément, la discorde est consubstantielle aux « choses » qui peuplent notre monde, ces choses étant moins des res que des universaux. L’on retrouve Éris qui semble, décidément, être la mère de tout.

Conche souligne que « l’Éris d’Héraclite suivant laquelle “tout vient à l’existence” est évidemment la même qu’Hésiode place “aux racines du monde” ». Elle est facteur d’unité cosmologique, donne sa substance au monde (il y a quelque chose plutôt que rien) et permet la confrontation créatrice des opposés : « De la lutte des contraires, comprise comme joute, explique encore Marcel Conche, provient toute génération. La notion de joute signifie que les contraires ne s’anéantissent pas mutuellement, mais, au sein même de leur opposition se respectant comme des athlètes, s’accordent pour créer. L’accouplement du mâle et de la femelle est fécond si chacun laisse son opposé être lui-même, dans une égalité qui maintient les différences ; et il est alors de la nature d’une joute athlétique. » Le conflit est donc ontologique, inhérent à la nature des choses, et, par-dessus tout, nécessaire à leur mode propre. Conche conclut que « si la guerre est universelle, cela signifie qu’elle n’est ni un phénomène purement humain, ni un phénomène pathologique étranger à la nature des choses. Elle est coextensive à toute la nature, réglant aussi bien les rapports des êtres entre eux que de chaque être avec lui-même, et, dès lors qu’elle est le grand phénomène naturel, elle est normale et fatale. L’apport de l’homme est seulement d’introduire l’hybris dans la guerre : alors la guerre destructrice, dévastatrice, n’a plus de justice, car l’un des côtés vise l’abolition de l’autre ». Dès lors, vouloir éradiquer la guerre est une délirante utopie ; tenter de l’encadrer et de la contenir est plus sage.

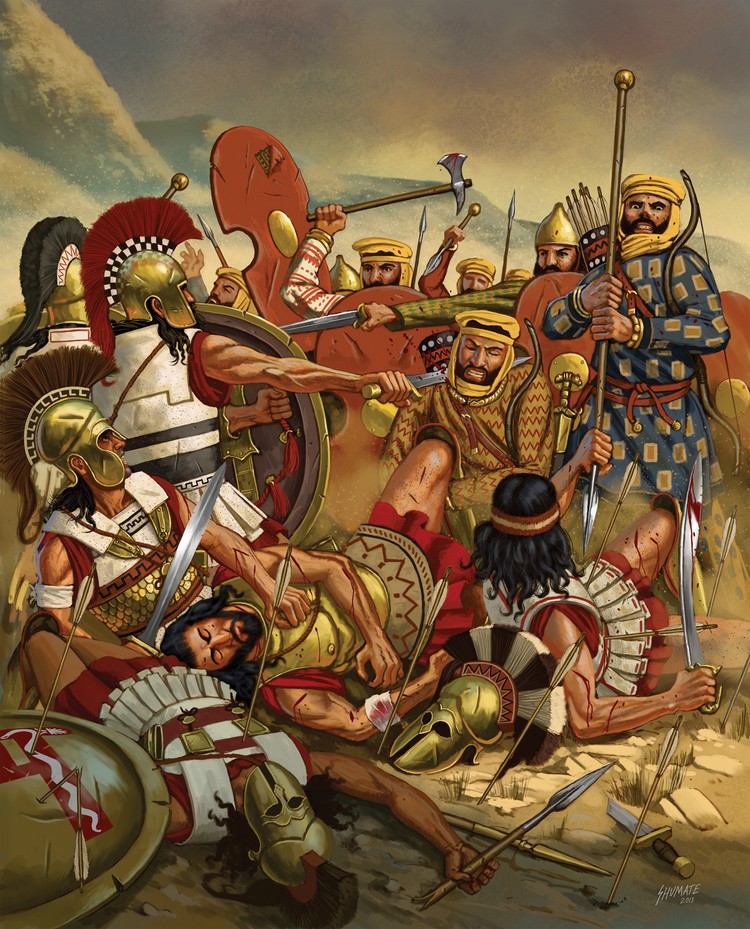

Dans l’Antiquité, la guerre occupera une place primordiale. Pour l’historien du monde grec Jean-Pierre Vernant, « la guerre tend à se reconstituer comme une activité à part, une fonction séparée, sous forme d’un acte possédant en lui-même sa finalité et ses moyens, d’un métier exigeant ses spécialistes à tous les niveaux, dans le commandement et l’exécution ». Marathon et Thermopyles, les deux guerres médiques opposant les Perses aux Grecs inaugureront un véritable art hellénique de la guerre : « au final, ces deux guerres […] montrent que les Grecs l’ont emporté face à un ennemi très supérieur en nombre grâce à la qualité de leur commandement et de leurs troupes, non seulement terrestres, et notamment des hoplites, mais aussi navales, ainsi qu’à la qualité de leurs trières [navire à trois rangs de rames, NDA] et de leurs tactiques de combat », écrit François Pernot. Les guerres du Péloponnèse, qui verront s’affronter en récurrents conflits fratricides les cités d’Athènes et de Sparte, confirmeront la pertinence opérationnelle de l’approche qualitative de la tactique sur toute autre considération liée à la supériorité numérique des forces belligérantes : « Seule la qualité de la troupe et de son chef importe et les armées se dotent toutes de troupes d’élite, intervenant en général en dernier lieu, ou sur le pivot d’un dispositif tactique pour hâter la décision finale », souligne François Pernot.

Il est intéressant de citer Polybe, précepteur de Scipion dit « l’Africain », dont les Histoires contiennent d’éclairantes réflexions stratégiques (qui ne sont pas, d’ailleurs, sans rappeler celles développées par Sun Tsu ; cf. infra) sur la conception gréco-romaine de la guerre ; celle-ci est entendue non pas, à la manière clausewitzienne, comme la continuation de la politique par d’autres moyens, mais comme un instrument à part entière de gouvernement. Fin observateur de la science militaire de ses nouveaux maîtres (Polybe, à l’issue de la guerre de Rome contre la Macédoine, en 168 av. J.-C., sera capturé et envoyé dans la capitale de l’empire, où il résidera de force durant seize ans). S’il commence par faire état des vertus et des qualités que doit immanquablement revêtir tout chef militaire, il s’attache surtout à conjuguer militia et politeia.

Grand admirateur du régime politique romain, il estime que de la solidité des infrastructures politiques et économiques dépendent les conditions de la victoire : « L’activité militaire est liée à la vie de la cité antique et elle lui imprime une marque, une direction, un mode de pensée et une raison d’être », précise l’helléniste Lucien Poznanski.

Loin de constituer une singularité des antiques, cette idée que la guerre serait consubstantielle à l’humanité se retrouve dans la Chine la plus ancienne. Il n’est nul besoin de présenter plus avant Sun Tsu, certes probablement plus cité que véritablement lu, qui, s’appuyant sur la philosophie chinoise ancienne, affirmait, vers le Ve siècle av. J.-C., cette immarcescible vérité, au point de la considérer comme tellement évidente qu’elle est expédiée laconiquement aux premières lignes de L’Art de la guerre, ce texte fameux aux allures de manuel stratégique, que la postérité lui a attribué : « La guerre est d’une importance vitale pour l’État. C’est le domaine de la vie et de la mort. » La guerre, c’est le destin, en somme. Plus loin, il ajoute : « La victoire est le principal objectif de la guerre. » Il recommande de suivre cette maxime et de n’en jamais s’écarter ; il faut bien terminer une guerre et, pour cela, réunir toutes les conditions pour la mener à bien, sauf à ce qu’elle s’éternise pour le plus grand préjudice de l’État, des troupes et des arsenaux et, bien sûr et corollairement, au plus grand bénéfice de l’ennemi.

Jusqu’au XVIIe siècle, c’est-à-dire jusqu’aux traités de Westphalie, la guerre sera appendue à sa justa causa. L’on doit à saint Thomas d’Aquin (1225-1274) d’avoir théorisé la notion de guerre juste, précisément dans un contexte où les instruments plus modernes qui donneront lieu à la mise en place d’un jus ad bellum (droit de la guerre, applicable aux initiateurs de la guerre) et d’un jus in bello (applicable aux combattants) étaient inexistants. Pour l’Aquinate, trois critères permettent d’apprécier la justesse (et donc aussi la justice) d’une guerre : tout d’abord qu’elle soit déclarée par une autorité légitime (l’État), ensuite qu’elle repose sur un juste motif, enfin qu’elle soit guidée par une intention droite. Le premier critère prohibe le recours à la guerre par une personne privée. Le deuxième critère se veut objectif dans la mesure où la guerre doit viser la réparation d’un tort subi et non être inspirée par la cupidité. Quant au troisième critère, corollaire du précédent, il commande la proportionnalité dans les moyens de la guerre, laquelle ne doit aucunement verser dans la vengeance aveugle ou la « sauvagerie dans le combat » (Somme théologique, Q. 40). La loi naturelle vient en renfort de la loi humaine pour éclairer celle-ci et écarter tout risque d’arbitraire.

Avec Clausewitz (1780-1831), la conception de la guerre franchit une étape. Observateur attentif des guerres que mène Napoléon dans toute l’Europe, il consigne ses analyses dans un ouvrage, De la guerre (Vom Kriege, 1832) qui restera inachevé mais qui n’en constituera pas moins jusqu’à nos jours, le bréviaire théorique, pratique et stratégique enseigné, étudié et commenté dans la majeure partie des écoles de guerre en Europe et dans le reste du monde. S’il demeure célèbre pour avoir été celui qui a affirmé que « la guerre n’est que la continuation des transactions politiques, comportant l’immixtion d’autres moyens », on ne saurait réduire sa pensée à ce seul aphorisme canonique – lequel ne doit pas être, non plus, minimisé, dans la mesure où il exprime la subordination du militaire au politique, thèse qui constitue l’apport décisif de Clausewitz à sa théorie de la guerre — sauf à passer à côté de son rejet de l’irénisme en matière de guerre. En effet, se confrontant avec réalisme au phénomène, il constate que, d’une part, « la guerre est un acte de violence ayant pour but de contraindre un adversaire à accomplir notre volonté », d’autre part, que la guerre est un acte de violence poussé à ses limites extrêmes […]. La tendance à la destruction de l’ennemi est inhérente à l’idée de guerre ; victoire est synonyme d’anéantissement ». L’on aurait tort, cependant, de s’en tenir à la lettre d’un propos qui ne vise surtout qu’à inciter tout belligérant à se mettre à la place de l’ennemi, attendu que lui seul détient, en dernière instance, les clés du conflit et de son issue.

Avec Clausewitz (1780-1831), la conception de la guerre franchit une étape. Observateur attentif des guerres que mène Napoléon dans toute l’Europe, il consigne ses analyses dans un ouvrage, De la guerre (Vom Kriege, 1832) qui restera inachevé mais qui n’en constituera pas moins jusqu’à nos jours, le bréviaire théorique, pratique et stratégique enseigné, étudié et commenté dans la majeure partie des écoles de guerre en Europe et dans le reste du monde. S’il demeure célèbre pour avoir été celui qui a affirmé que « la guerre n’est que la continuation des transactions politiques, comportant l’immixtion d’autres moyens », on ne saurait réduire sa pensée à ce seul aphorisme canonique – lequel ne doit pas être, non plus, minimisé, dans la mesure où il exprime la subordination du militaire au politique, thèse qui constitue l’apport décisif de Clausewitz à sa théorie de la guerre — sauf à passer à côté de son rejet de l’irénisme en matière de guerre. En effet, se confrontant avec réalisme au phénomène, il constate que, d’une part, « la guerre est un acte de violence ayant pour but de contraindre un adversaire à accomplir notre volonté », d’autre part, que la guerre est un acte de violence poussé à ses limites extrêmes […]. La tendance à la destruction de l’ennemi est inhérente à l’idée de guerre ; victoire est synonyme d’anéantissement ». L’on aurait tort, cependant, de s’en tenir à la lettre d’un propos qui ne vise surtout qu’à inciter tout belligérant à se mettre à la place de l’ennemi, attendu que lui seul détient, en dernière instance, les clés du conflit et de son issue.

Nous ne pouvons clore ce bref panorama des auteurs qui proférèrent d’intelligentes analyses sur la guerre sans évoquer les pères de la pensée socialiste, Proudhon et Georges Sorel. Loin de l’angélisme convenu des préjugés en vertu desquels la « gauche » serait pacifiste et non violente par essence (un point de vue que l’on sait absolument erroné et auquel l’histoire a apporté de cinglants démentis), on observe, au contraire, que ses théoriciens les plus radicaux ne se sont guère mépris sur un phénomène, la guerre, dont ils ont parfaitement entrevu la fonction anthropologique dans la lutte contre le capitalisme.

Ainsi Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) arrime-t-il la guerre à un « droit de la force » dont la relation dialectique engendre la justice, c’est-à-dire, la reconnaissance d’une dignité morale, soit, en d’autres termes, un authentique rapport de force, « en sorte que, bien loin que la force répugne par elle-même à la justice, il serait plus exact de dire que la justice n’est elle-même que la dignité de la force ». Très clausewitzien dans son approche réaliste de la guerre comme prolongement de la politique, le Bisontin se fait presque schumpétérien avec quatre-vingts ans d’avance, en affirmant le caractère isonomique et créateur de la guerre. Selon lui, la force est motrice en tant que principe d’organisation sociale. Elle se mue en antagonisme lorsque les oppositions, loin de se compléter, dégénèrent en injustice. La guerre est donc vertueuse lorsqu’elle se montre créatrice d’harmonie sociale. S’il souhaite que la guerre soit abolie en tant que conflit létal, est-ce avant tout parce qu’il considère que, dans une société politiquement fédéraliste et économiquement mutuelliste, la guerre, se sublimant utilement dans le travail par la mobilisation des forces productrices, annihilerait toute montée aux extrêmes. Publié en 1861, son essai sur La Guerre et la paix (sous-titré « Recherche sur le principe et la constitution du droit des gens ») s’offre à lire comme une réflexion contre-intuitive sur la guerre conçue comme énergie vitale pour l’humanité : « Le but de la guerre, son rôle dans l’humanité, c’est de donner le branle à toutes les facultés humaines. » Partant, parce qu’elle est entée sur la justice (synonyme d’équilibre social), « tout antagonisme dans lequel les forces, au lieu de se mettre en équilibre, s’entredétruisent n’est plus de la guerre, c’est une subversion, une anomalie ». Et cet équilibre se trouve dans la paix, que Proudhon juge indissociable de la guerre, les deux phénomènes constituant les deux faces insécables du droit de la force.

De son côté, Georges Sorel (1847-1922), théoricien du syndicalisme révolutionnaire, ramènera prioritairement la guerre contre le capitalisme à une lutte prolétarienne en vue de se réapproprier les moyens de production indûment expropriés par la classe bourgeoise, possédante et prédatrice ; la lutte sorélienne s’analyse moins comme une guerre de position ou de mouvement que comme un combat farouche et sans répit de la classe ouvrière porté au cœur du système capitaliste en vue de l’anéantir. De ce point de vue, somme toute relativement clausewitzien, la lutte peut rapidement verser dans une véritable guerre — ce dont Sorel ne disconvient pas, osant même la comparaison entre la guerre sociale et le sublime des guerres napoléoniennes. Récusant toute stratégie électorale, Sorel, pour qui la violence n’est guère une fin en soi, mais une irréductible nécessité pour faire utilement contrepoids aux forces opprimantes du pouvoir d’État — aux mains de la bourgeoisie capitaliste —, estime, dans ses fameuses Réflexions sur la violence (1908), que la classe ouvrière doit utiliser l’arme de la grève générale, mythe agissant de la guerre révolutionnaire « dans lequel le socialisme s’enferme tout entier, c’est-à-dire une organisation d’images capables d’évoquer instinctivement tous les sentiments qui correspondent aux diverses manifestations de la guerre engagée par le socialisme contre la société moderne ».

La guerre est un phénomène aussi ancien que l’humanité

Si l’agressivité semble inhérente à l’animalité humaine — et donc commune à toutes les espèces animales —, ainsi que l’a montré l’éthologie —, la guerre apparaît comme l’apanage de l’homme. Mais affirmer l’ancienneté primordiale de la guerre, depuis l’aube des temps, appelle, néanmoins, à la nuance. Si la guerre peut aisément s’expliquer par l’histoire — laquelle débute avec l’apparition de l’écriture, soit au troisième millénaire avant notre ère —, le problème demeure de savoir si ses origines peuvent être élucidées par la préhistoire ? L’enjeu — ni l’intérêt — n’est pas vain car il conditionne une réponse à la fois anthropologique et philosophique quant à la dimension culturelle ou naturelle de la guerre.

Si l’agressivité semble inhérente à l’animalité humaine — et donc commune à toutes les espèces animales —, ainsi que l’a montré l’éthologie —, la guerre apparaît comme l’apanage de l’homme. Mais affirmer l’ancienneté primordiale de la guerre, depuis l’aube des temps, appelle, néanmoins, à la nuance. Si la guerre peut aisément s’expliquer par l’histoire — laquelle débute avec l’apparition de l’écriture, soit au troisième millénaire avant notre ère —, le problème demeure de savoir si ses origines peuvent être élucidées par la préhistoire ? L’enjeu — ni l’intérêt — n’est pas vain car il conditionne une réponse à la fois anthropologique et philosophique quant à la dimension culturelle ou naturelle de la guerre.

Interrogeons donc la préhistoire et remontons à 2,5 millions d’années, au paléolithique, cet âge de la pierre durant lequel l’homme — apparu quelque cinq millions d’années auparavant — vit essentiellement de chasse et de cueillette. L’idée que la guerre aux temps préhistoriques ait pu exister est le résultat d’une construction a posteriori. L’exploration reste, cependant, incertaine et hypothétique, la rareté des témoignages pariétaux comme l’insuffisance de données archéologiques fiables ne pouvant donner lieu à des conclusions définitives.

Toutefois, il a pu être établi de manière incontestable que, si les hommes faisaient usage de la violence envers les animaux qu’ils chassaient pour se sustenter et se vêtir ou repoussaient pour se défendre, ils ont aussi bien pu tourner leurs armes rudimentaires vers leurs congénères. Il a été montré, par exemple, que 4,5 % des morts durant cette période avaient été victimes d’actes de violence, quand ceux-ci représentent « seulement » 1,5 % de la moyenne mondiale actuelle. Ainsi, les travaux d’I.J.N. Thorpe ont fait ressortir que chocs, blessures ou cicatrices existent sur des ossements du paléolithique ancien. Certes, eu égard à une période aussi lointaine, les supputations quant à l’origine de ces stigmates sont multiples : lésions accidentelles ou conséquences de réelles confrontations physiques ? Dès 1996, dans un livre qui rencontra un vif succès tant il battait en brèche les fantasmes et les poncifs crypto-rousseauistes en la matière, l’anthropologue Lawrence Keeley affirmait la très haute provenance antéhistorique de la guerre et de la violence, allant même jusqu’à soutenir que les guerres modernes sont moins létales et violentes que leurs très lointaines devancières.

La fonction guerrière dans les sociétés indo-européennes

L’étude des périodes sur lesquelles s’étend ce que Jean Haudry appelle la « tradition » indo-européenne — périodes au nombre de trois : la première période dite celle de la « religion cosmique », la deuxième période que l’on pourrait appeler celle de la « trifonctionnalité » et la troisième qui correspond à l’avènement de la « société héroïque » ; seule la deuxième constitue, partiellement avec la troisième, ce que l’on désigne comme la « période commune » — fait apparaître plus clairement la permanence, quasi ontologique, d’un phénomène inhérent à l’humanité : la violence. La guerre, soit cet art du combat ritualisé, n’existait donc pas en tant que telle dans les sociétés indo-européennes prises dans leur période commune. Aux temps anciens du paléolithique, la violence est chose répandue, comme il a été dit, et, parce qu’elle est forcément omniprésente dans la chasse, s’étendra naturellement à la guerre. Celle-ci demeure toutefois encore inconnue et se cantonne à des processus de ritualisation du conflit ; il s’agit alors d’initier les jeunes hommes à l’héroïsme des combats, non plus seulement contre des proies nourricières, mais bien contre d’autres hommes face auxquels il revient d’exhiber sa bravoure et son courage. Surtout, on doit noter que la guerre apparaîtra comme une activité saisonnière, donc régulière : « Comme la navigation, elle commence avec la belle saison et finit avec elle, ce qui donne une signification au nom de celui qui “conquiert la gloire de la belle saison”, le futur héros », souligne Jean Haudry. Les périodes de guerre coïncidaient avec les travaux des champs. Aussi importe-t-il de préciser que les guerres, notamment durant le néolithique, ont d’autant plus pris forme dans ces sociétés que les premiers cultivateurs (ayant quitté leur état initial de prédateur pour celui de producteur), logiquement conduits à se sédentariser davantage, étaient irrésistiblement amenés à prendre les armes pour défendre leurs biens contre les razzias qui, régulièrement, contribuaient à faire le sac de leurs engrangements et les exposaient gravement au risque mortel de famine.

L’étude des périodes sur lesquelles s’étend ce que Jean Haudry appelle la « tradition » indo-européenne — périodes au nombre de trois : la première période dite celle de la « religion cosmique », la deuxième période que l’on pourrait appeler celle de la « trifonctionnalité » et la troisième qui correspond à l’avènement de la « société héroïque » ; seule la deuxième constitue, partiellement avec la troisième, ce que l’on désigne comme la « période commune » — fait apparaître plus clairement la permanence, quasi ontologique, d’un phénomène inhérent à l’humanité : la violence. La guerre, soit cet art du combat ritualisé, n’existait donc pas en tant que telle dans les sociétés indo-européennes prises dans leur période commune. Aux temps anciens du paléolithique, la violence est chose répandue, comme il a été dit, et, parce qu’elle est forcément omniprésente dans la chasse, s’étendra naturellement à la guerre. Celle-ci demeure toutefois encore inconnue et se cantonne à des processus de ritualisation du conflit ; il s’agit alors d’initier les jeunes hommes à l’héroïsme des combats, non plus seulement contre des proies nourricières, mais bien contre d’autres hommes face auxquels il revient d’exhiber sa bravoure et son courage. Surtout, on doit noter que la guerre apparaîtra comme une activité saisonnière, donc régulière : « Comme la navigation, elle commence avec la belle saison et finit avec elle, ce qui donne une signification au nom de celui qui “conquiert la gloire de la belle saison”, le futur héros », souligne Jean Haudry. Les périodes de guerre coïncidaient avec les travaux des champs. Aussi importe-t-il de préciser que les guerres, notamment durant le néolithique, ont d’autant plus pris forme dans ces sociétés que les premiers cultivateurs (ayant quitté leur état initial de prédateur pour celui de producteur), logiquement conduits à se sédentariser davantage, étaient irrésistiblement amenés à prendre les armes pour défendre leurs biens contre les razzias qui, régulièrement, contribuaient à faire le sac de leurs engrangements et les exposaient gravement au risque mortel de famine.

En outre, c’est chez les Indo-Européens que l’on peut déceler les traces de l’origine du mot « guerre » — lors même, comme nous l’avons vu, que la chose était notoire depuis le fond des temps les plus anciens. Le « phénomène guerre » est indirectement appréhendé par des mots comme kóryos, signifiant, « armée, peuple sous les armes » ou « détachement, groupe de guerre ». L’expansion des peuples de langue indo-européenne a, en effet, été violente ; elle a été faite, pour l’essentiel, de conquêtes militaires. L’expansion primaire des Indo-Européens a reposé, largement, sur l’action de jeunes gens organisés en confréries guerrières.

Il est intéressant de relever que la symbolique du loup semblait jouer un rôle essentiel dans l’éducation des jeunes guerriers indo-européens, qui revêtaient une peau de l’animal à l’issue d’une initiation au sein d’une confrérie militaire (Männerbund) afin de se transformer en « bêtes fauves ». Ces guerriers se nommaient eux-mêmes souvent « les loups ». Sans doute ce rapprochement d’avec cet animal, prédateur et chasseur, n’était-il pas dû au simple hasard, ni même à une dilection particulière.

Il est intéressant de relever que la symbolique du loup semblait jouer un rôle essentiel dans l’éducation des jeunes guerriers indo-européens, qui revêtaient une peau de l’animal à l’issue d’une initiation au sein d’une confrérie militaire (Männerbund) afin de se transformer en « bêtes fauves ». Ces guerriers se nommaient eux-mêmes souvent « les loups ». Sans doute ce rapprochement d’avec cet animal, prédateur et chasseur, n’était-il pas dû au simple hasard, ni même à une dilection particulière.

Au cours de la deuxième période, dite « lignagère », les guerres se règlent en fonction des appartenances sociales (familles, villages, clans, tribus…). Le populus latin signifie « peuple en armes » sous la conduite d’un chef remplissant une double fonction sacerdotale et militaire. Dès ce moment, la guerre commence à avoir partie liée avec les dieux. Tant chez les anciens Germains que chez les Attiques, les Hittites ou les Romains, jusque dans l’Inde avestique, il est attesté que la victoire est un don des dieux, la défaite manifestant leur affliction comme la juste punition réservée aux vaincus. Il faudra attendre les temps « historiques » (1300-1200 avant notre ère) et l’avènement des cités, des associations de cités, des empires, pour que la guerre s’institutionnalise. Sans rompre les attaches avec les divinités, elle s’émancipe, néanmoins, de la figure individuelle du héros (la guerre devenant un phénomène collectif). Apparaîtront les premières confréries guerrières qui préfigureront les compagnonnages du même tabac dont, plus tard, la chevalerie médiévale sera le prolongement direct

La fin de la guerre ?

Irréductible et indéracinable réalité de l’humanité, la fin de la guerre n’est pas pour demain ! Le propos de ce petit essai ne visera ni à le déplorer ni à s’en réjouir. Prosaïquement et sereinement, il tentera de l’appréhender comme phénomène anthropo-sociologique à part entière, qui ne peut faire l’objet d’une chasse gardée réservée aux seuls spécialistes de la chose militaire. Ce serait occulter ce qu’est devenu le « phénomène guerre » aujourd’hui, soit une totalité qui, à l’image du capitalisme marchand, arraisonne les hommes et leur milieu sans considération pour les éventuelles frontières et délimitations de jadis entre combattants et non-combattants, entre combattants réguliers et combattants irréguliers, entre victimes civiles et victimes militaires, entre champs de bataille et espaces sanctuarisés, entre politiques et militaires, entre armements conventionnels ou non conventionnels et armements de fortune… La guerre est devenue (ne l’a-t-elle d’ailleurs jamais été ?) l’expression, dans sa violence parfois crue, aux limites de la barbarie parfois, de cette globalité que l’Internet, cet avatar de la « révolution Gutenberg » pour parler comme Marshall McLuhan, a rendue tout à la fois ipséiste et ubiquitaire, omniprésente et protéiforme. Ce qui semble caractériser la guerre aujourd’hui réside dans le saut qualitatif que la modernité lui a fait prendre ; phénomène de masse depuis les grandes levées conscriptionnaires inaugurées par l’ère révolutionnaire, elle s’est industrialisée durant les grands conflits mondiaux du XXe siècle, jusqu’à se généraliser comme instrument alternatif des relations sociales d’où le logos s’est vu progressivement détrôné par le bia, cet alliage de violence et de force suggéré par l’étymologie grecque. Ce n’est pas le moindre des paradoxes de constater que le renforcement autoritaire des Léviathan démocratiques (par le développement des dispositifs d’ingénierie sociale, notamment) va de pair (contrairement aux vœux de Hobbes) avec une explosion de la violence quotidienne de tous contre tous, au point de mettre toute guerre, potentiellement, à la portée de n’importe quel groupe ou individu un tant soit peu organisé et déterminé. La prégnance structurelle des émeutes urbaines conjuguée à celle non moins manifeste des flux migratoires de grande ampleur peut donner une idée de ce que pourront, possiblement, devenir les conflits dans un futur à court ou moyen terme — à l’heure, qui plus est, des démantèlements budgétaires et logistiques des armées nationales, à tout le moins pour ce qui concerne l’Europe de l’Ouest. D’où l’intérêt d’approcher transversalement le « phénomène guerre » (chapitre premier), de le comparer avec d’autres types de conflits (chapitre II), de façon à poser les jalons d’une discipline épistémologiquement autonome que serait la polémologie (chapitre III), laquelle permettrait de dégager les caractéristiques de la guerre (chapitre IV) qui n’est, en première et dernière instance, que l’expression politique extrême du conflit.

Aristide LEUCATE

Cliquer ICI pour commander cet ouvrage, 88 pages, 9 €.

Les liens hypertextes et les illustrations qui complètent ce texte sont de Theatrum Belli.

L’auteur : Aristide Leucate est juriste et essayiste. Ses travaux portent sur le droit, la philosophie et l’histoire des idées. Il est notamment l’auteur d’un « Qui suis-je ? » sur Carl Schmitt aux éditions Pardès ainsi que de Carl Schmitt et la gauche radicale aux éditions de la Nouvelle Librairie. En 2023, il publie Aux temps de la justice. En quête des sources pures du droit dans la collection Longue Mémoire de l’Institut Iliade.