18 mars 1314 : exécution de Jacques de Molay, 23e et dernier maître de l’Ordre du Temple.

Jacques de Molay, né entre 1244 et 1249 à Molay, village de l’actuelle Haute-Saône en Franche-Comté, et mort à Paris le 11 ou le , fut le 23e et dernier maître de l’ordre du Temple.

Il entre dans l’ordre à Beaune en 1265. Après avoir combattu en Terre sainte, il est élu à la tête de l’ordre en 1292, alors qu’il se trouve à Chypre. À cette date, l’ordre est en crise, après la mort de nombreux frères et dignitaires lors de la chute des dernières positions des États latins d’Orient et de Saint-Jean-d’Acre en mai 1291. La défense de ces lieux étant la raison d’être des Templiers, leur réputation est affaiblie. Jacques de Molay consacre son magistère à réorganiser l’ordre en Orient et en Occident, à préparer la reconquête des lieux saints et à nouer des alliances solides en Europe.

C’est dans cette dernière tâche qu’il échoue. Le , il est arrêté à Paris sur ordre de Philippe le Bel, qui accuse les Templiers d’hérésie et de pratiques obscènes. Après quelques hésitations, le pape Clément V et les autres souverains chrétiens ne le soutiennent pas. À la suite d’un procès peu équitable, Jacques de Molay est exécuté, en mars 1314, sur un bûcher dressé sur l’île aux Juifs, à Paris.

La fin dramatique de Jacques de Molay a inspiré légendes et fictions tournant en particulier autour de la malédiction qu’il aurait lancée contre Philippe le Bel et Clément V. La plus célèbre est la suite romanesque Les Rois maudits (1955 à 1977), de Maurice Druon, qui prend pour point de départ l’exécution de Jacques de Molay.

18 mars 1871 : début du soulèvement de la Commune de Paris.

La Commune de Paris est la plus importante des communes insurrectionnelles de France en 1870-1871, qui dura 71 jours, du à la « Semaine sanglante » du 21 au . Cette insurrection, faisant suite aux communes de Lyon et de Marseille, refusa de reconnaître le gouvernement issu de l’Assemblée nationale constituante, qui venait d’être élue au suffrage universel masculin dans les portions non occupées du territoire, et choisit d’ébaucher pour la ville une organisation de type libertaire, fondée sur la démocratie directe, qui donnera naissance au communalisme. Ce projet d’organisation politique de la République française visant à unir les différentes communes insurrectionnelles ne sera jamais mis en œuvre du fait de leur écrasement lors de la campagne de 1871 à l’intérieur dont la Semaine sanglante constitue l’épisode parisien et la répression la plus célèbre.

La Commune de Paris est la plus importante des communes insurrectionnelles de France en 1870-1871, qui dura 71 jours, du à la « Semaine sanglante » du 21 au . Cette insurrection, faisant suite aux communes de Lyon et de Marseille, refusa de reconnaître le gouvernement issu de l’Assemblée nationale constituante, qui venait d’être élue au suffrage universel masculin dans les portions non occupées du territoire, et choisit d’ébaucher pour la ville une organisation de type libertaire, fondée sur la démocratie directe, qui donnera naissance au communalisme. Ce projet d’organisation politique de la République française visant à unir les différentes communes insurrectionnelles ne sera jamais mis en œuvre du fait de leur écrasement lors de la campagne de 1871 à l’intérieur dont la Semaine sanglante constitue l’épisode parisien et la répression la plus célèbre.

La Commune est à la fois le rejet d’une capitulation de la France face aux menées de Bismarck lors de la guerre franco-prussienne de 1870 et du siège de Paris, et une manifestation de l’opposition entre un Paris républicain, favorable à la démocratie directe, et une Assemblée nationale à majorité acquise au régime représentatif. Cette insurrection et la violente répression qu’elle subit eurent un retentissement international important, notamment au sein du mouvement ouvrier et des différents mouvements révolutionnaires naissants. La Commune est de ce fait encore aujourd’hui une référence historique importante pour les mouvements d’inspiration libertaire, la mouvance révolutionnaire issue du mouvement ouvrier et plus largement pour les sympathisants de gauche, y compris réformistes, ou encore d’autres mouvements favorables à la démocratie directe. L’implication de nombreuses femmes est également un trait remarquable de cet épisode.

18 mars 1913 : mort du général Louis André (Dijon).

Louis Joseph Nicolas André, né à Nuits-Saint-Georges le et mort à Dijon le , est un général français et un ministre de la Guerre (–) de la IIIe République.

Louis André était, et depuis fort longtemps, un artilleur réputé dans l’armée : c’est lui qui avait mis au point les méthodes de pointage du canon lourd de campagne en acier De Bange, alors qu’il était directeur du cours pratique de tir d’artillerie à Bourges (1881-1886), où passaient tous les capitaines de cette arme avant de revenir dans leurs régiments pour diffuser leur savoir ; lieutenant-colonel, il présidait (1886-1888) la Commission d’expériences de Bourges lors de la mise au point des projectiles chargés en mélinite.

Le général André va décider, en , que le 155 Rimailho en acier serait le nouveau canon lourd de campagne (en remplacement du 120), mais il ne sera pas fabriqué en nombre par ses successeurs. Il portera à 3000 le nombre de canons de 75 modèle 1897 que son prédécesseur, Galliffet, avait décidé de faire fabriquer à 2 000 exemplaires. Au début de la Grande Guerre, en 1914, l’armée française disposait de 3675 canons de 75, chiffre dû, pour l’essentiel, au général Galliffet et au général André.

Il mène de profondes réformes dans l’armée, et œuvre pour la reconnaissance de l’innocence du capitaine Dreyfus, finalement établie par la Cour de cassation en .

Il est contraint à la démission à la suite de l’affaire des fiches, système de renseignements politiques destiné à défavoriser la promotion des officiers catholiques, au profit des républicains dans l’armée française au début du XXe siècle.

Son fils, le général de division Lucien André (1878-1969), polytechnicien, sera comme son père un brillant artilleur. Il commandait l’artillerie de l’armée des Alpes en 1940, au moment de l’attaque italienne.

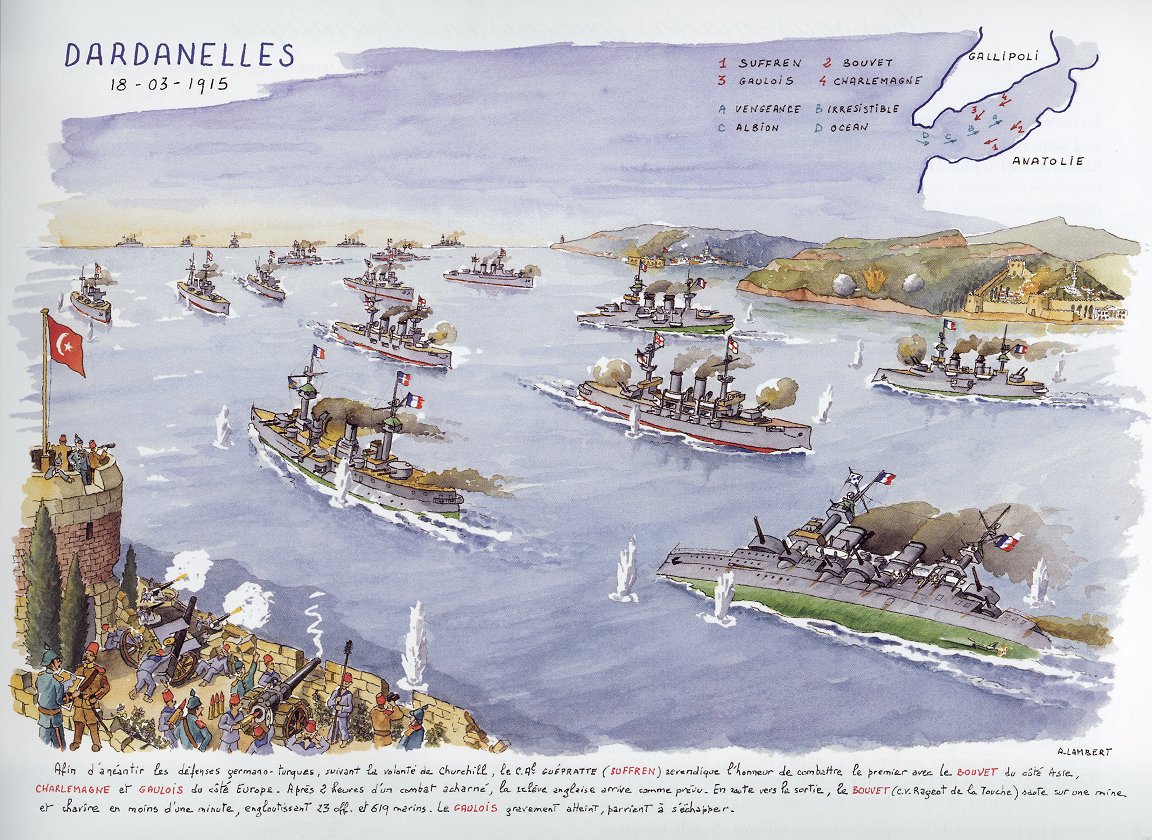

18 mars 1915 : attaque navale des Dardanelles (détroit des Dardanelles).

Le , un hydravion britannique du HMS Ark Royal réalise un vol de reconnaissance au-dessus du détroit. Deux jours plus tard, une importante escadre anglo-française menée par le cuirassé HMS Queen Elizabeth commence à pilonner les positions ottomanes sur la côte. Les Britanniques ont prévu d’utiliser les huit appareils du HMS Ark Royal pour orienter les tirs mais les mauvaises conditions climatiques ne permettent l’emploi que d’un seul Short Type 136. Le 25 février, les premières fortifications à l’entrée des Dardanelles ont été écrasées tandis que le passage a été déminé. Une unité de Royal Marines est alors débarquée pour détruire les canons de Kumkale sur la côte asiatique et à Sedd el Bahr à l’extrémité de la péninsule de Gallipoli tandis que le bombardement naval se tourn vers les batteries entre Kumkale et Kephez.

Frustré par la mobilité des batteries ottomanes qui échappent aux bombardements alliés et menacent les dragueurs de mines, Churchill pousse le commandant de la flotte, l’amiral Sackville Carden, à accroître la pression. Ce dernier prépare une nouvelle tactique et envoie le 4 mars un télégramme à Churchill indiquant qu’il pourrait atteindre Constantinople en moins de 14 jours en lançant un assaut avec l’ensemble de ses forces. Cette confiance est renforcée par l’interception de messages allemands révélant que les forts ottomans sont presque à court de munitions. Il est donc décidé d’organiser une attaque générale vers le 17 mars mais Carden, malade, est remplacé par l’amiral John de Robeck. Le , la flotte composée de 18 cuirassés et de nombreux croiseurs et destroyers tente de forcer le passage le plus étroit des Dardanelles large de seulement 1 500 mètres. Malgré la menace des canons ottomans, les dragueurs de mines reçoivent l’ordre de participer à l’assaut. À 14 h 00, un compte-rendu du quartier-général ottoman rapporte que « toutes les lignes téléphoniques ont été coupées, toutes les communications avec les forts sont interrompues, certains canons ont été touchés… en conséquence, les tirs d’artillerie des défenses ont été sévèrement réduits ».

Les reconnaissances alliées n’ont cependant pas identifié tous les champs de mines ottomans et à 15 h 15, le cuirassé français Bouvet coule en deux minutes avec plus de 600 marins après avoir touché une mine. Les HMS Irresistible et HMS Inflexible heurtent également des mines tandis que le HMS Ocean, envoyé pour secourir le premier connait la même mésaventure et les deux navires coulent ensemble. Les cuirassés français Suffren et Gaulois sont aussi endommagés après avoir traversé une ligne de mines discrètement posée dix jours plus tôt par le mouilleur de mines Nusret. Le feu ottoman, bien que réduit, reste menaçant et les dragueurs de mines, pour la plupart de simples chalutiers manœuvrés par des équipages civils, battent en retraite en laissant intacts les champs de mines.

Ces lourdes pertes contraignent de Robeck à ordonner une retraite pour sauver ce qui reste de la flotte. Certains officiers comme le commodore Roger Keyes du HMS Queen Elizabeth estiment que la victoire est toute proche car les batteries ottomanes n’ont presque plus de munitions mais de Robeck, John Fisher et d’autres commandants estiment à l’inverse que les tentatives navales pour prendre le contrôle des détroits nécessiteraient des pertes inacceptables. Le repli allié renforce le moral des Ottomans et le jour est par la suite célébré en Turquie comme une grande victoire. Comme la capture des Dardanelles par la mer est impossible, les préparatifs pour une opération terrestre commencent afin de prendre le contrôle des côtes, de neutraliser les batteries ottomanes et permettre aux dragueurs de mines de nettoyer le détroit en sécurité.

Voir la RHA n°79 et n°143 ou consulter le catalogue en ligne de la bibliothèque du SHD qui possède au moins 217 ouvrages traitant de cet épisode.

18 mars 1916 : prémices de l’attaque du 111e RI (Malancourt – Verdun).

Le , lorsque les Allemands déclenchent la bataille de Verdun en rive droite de la Meuse, le 111e RI — qui fait partie avec le 258e RI d’Avignon de la 57e brigade de la 29e division de la 3e Armée du général Humbert — est en première ligne dans le bois de Malancourt entre Avocourt et Malancourt. Le général Pétain — chef de la 2e Armée – est alors chargé par Castelnau du commandement de la région fortifiée de Verdun (RFV). Les 26-, Pétain organise en rive gauche de la Meuse, un « secteur ouest de Verdun » commandé par le « Groupement Ouest du général de Bazelaire » qui a sous ses ordres deux sous-secteurs : « gauche » avec le général Alby et « droit » avec le général Aimé. C’est ainsi que le 111e RI est intégré avec sa 29e division (commandée par le général de Salins) en 1re Position du Groupe du général Alby. N’ayant pas réussi à s’emparer de Verdun par la rive est, les Allemands attaquent en rive ouest de la Meuse à partir du mais dans le sous-secteur de droite à Forges. N’ayant pas réussi à s’emparer de la cote 295 (Mort-Homme), ils décident – le – d’attaquer par le bois de Malancourt pour s’emparer ensuite du plateau stratégique limitrophe de la cote 304.

: la tragédie du bois de Malancourt. À l’aube, la situation dans le bois de Malancourt avant l’attaque allemande est la suivante : les 3/4 ouest de la 1re ligne longue de 2 000 mètres sont défendus par les 1 200 hommes (au maximum) de six des 12 compagnies du 111e régiment. Le 1/4 restant de la 1re ligne (soit 500 mètres) étant défendu par les 400 hommes (au maximum) de deux compagnies du 258e RI d’Avignon. Et les 1 800 mètres de la 2e ligne sont alors défendus par 1 000 hommes seulement : les 600 de trois compagnies du 106e RIT (Territoriaux âgés) avec leur section de mitrailleurs et les 400 de deux compagnies du 258e RI d’Avignon. Soit en tout, pour la défense du bois de Malancourt, 2 600 hommes (au maximum) très inégalement répartis. Le secteur du 111e RI est proportionnellement en sous effectif de moitié et ne comporte aucun ouvrage défensif. Le petit secteur du 258e RI est bien mieux pourvu avec en plus deux ouvrages défensifs en bordure du bois. Et dans le bois, les 1re et 2e lignes ne comportent aucun ouvrage défensif digne de ce nom. Ces faiblesses d’organisation dans la défense du bois vont être magistralement exploitées par le commandement allemand.

Après un terrible bombardement matinal, l’ennemi va réussir son assaut par infiltration avec fumigènes, lance flammes et les milliers d’hommes des 3e, 10e et 22e régiments d’infanterie bavarois et du 120e régiment d’infanterie territoriale de Wurtemberg qui s’emparent de tout le bois de Malancourt en un temps record. Le magistral stratagème de l’ennemi a réussi. Quasiment tous les hommes présents dans le bois sont mis hors de combat y compris le général de la 57e brigade et les chefs des 111e et 258e RI : un grand nombre tués et les autres, blessés ou pas, faits prisonniers. Et notamment les 1 200 défenseurs du 111e RI : de son chef (avec son PC et donc son JMO et son drapeau) aux commandants de bataillon, officiers subalternes, sous-officiers et soldats. Logiquement, la 3e compagnie du 111e assurant la défense du centre défensif des Rieux — à découvert en bordure N.O. du bois — n’a pas été attaquée. Et, affaiblies par leurs quelque 200 hommes mis hors de combat lors de la contre-attaque victorieuse du détachement Spiesz le (reprenant à l’ennemi le boyau stratégique de liaison entre Béthincourt et la Cote 295 Mort-Homme), les quatre compagnies du bataillon du 111e RI au repos à Esnes seront envoyées d’urgence en soirée pour attaquer (avec des pertes non précisées) puis sécuriser – en relation avec le centre défensif des Rieux (3e Compagnie du 111e) — la bordure N.O. du bois et ainsi empêcher dans leur secteur les Allemands d’en sortir. Ils seront rejoints en pleine nuit par un bataillon du 105e RI (de la 26e Division en 2e position) avec qui ils formeront le groupement Verdet. Le , six des 12 compagnies du 111e RI n’ont donc pas été mises hors de combat même si elles devront continuer à affronter les assauts allemands dans les jours qui suivront avant qu’elles ne soient relevées.

À Verdun – entre ennemis – la guerre psychologique est telle que la propagande allemande – pour humilier les Français et vanter le courage et la supériorité des leurs — va claironner que « 2 900 Français non blessés se sont rendus sans combattre ». Sans mentionner le total des pertes françaises (tués, blessés, disparus), le général de la 29e division reprend à son compte textuellement l’assertion infamante de la propagande ennemie pour accuser les hommes (officiers compris) de ses 13 compagnies de trahison collective : « les prisonniers non blessés devant à la fin de la guerre être traduits en Conseil de guerre ». Cette thèse accusatoire — bien que démentie par Philippe Pétain en 1929 — sera reprise par beaucoup d’historiens comme Pierre Miquel contrairement aux autres comme André Payan-Passeron qui en 2017 — à la fin de sa démonstration scientifique de 37 pages (avec tableau et cartes de sa main) — précise page 129 cartographie à l’appui que « le commandement français a bel et bien sacrifié les soldats de la 1re Position pour arrêter l’ennemi sur sa 2e Position de défense d’Esnes à Chattancourt et Marre ».

18 mars 1918 : naissance de Heinz Felfe, Obersturmführer SS puis espion soviétique.

Felfe était mécanicien de précision. En 1931, il adhère aux Jeunesses hitlériennes et en 1936 s’engage dans la SS. En 1939, il devient garde du corps pour des dignitaires du parti nazi au sein du Reichssicherheitshauptamt (RSHA). C’est là qu’il est formé comme agent secret.

En 1943, il entre dans le SD, service de sécurité de la SS et devient en , chef d’unité en Suisse, affecté au bureau de l’Amt VI du RSHA (SD-Ausland, soit les renseignements extérieurs). Il y est chargé, entre autres, de changer des fausses livres sterling. En 1944, il est promu Obersturmführer et muté aux Pays-Bas.

Capturé par les Canadiens aux Pays-Bas, Felfe est prisonnier de guerre britannique jusqu’en 1946. En , il est libéré afin de travailler pour le MI6 à Münster ainsi qu’au 6e Bureau régional de renseignement à Cologne. Il rapporte des informations, entre autres, sur les activités communistes à l’université de Cologne, mais il est relâché au bout de deux ans par les Anglais qui le soupçonnaient d’être un agent double. Ensuite, il participe à Bonn, au ministère fédéral des relations inter allemandes d’Allemagne de l’Ouest, aux interrogatoires de policiers est-allemands échappés de la République démocratique allemande. Au printemps 1950, il est recruté par le KGB (son pseudonyme est « Paul »), et, l’année suivante, travaille pour l’organisation Gehlen, ancêtre du BND allemand.

Ayant transmis quantité d’informations sur l’organisation Gehlen au KGB, il est promu en 1955 responsable du contre-espionnage contre les Soviétiques, répétant l’exploit de Kim Philby au MI6. En , un rapport de la CIA s’inquiète de son train de vie élevé.

En 1961, Felfe est démasqué en tant qu’espion du KGB et arrêté le . 94 informateurs de l’organisation Gehlen furent donnés par Felfe au KGB, avec leurs codes et moyens de communication.

Bien que le renseignement militaire américain CIC (qui, contrairement à la CIA, était relativement sceptique envers certains anciens SS au service de Gehlen) l’ait placé dès 1953 sur une liste d’éventuels transfuges, c’est un transfuge soviétique qui a conduit la CIA sur la bonne voie. Selon Piekalkiewicz, ce serait le transfuge Anatoli Golitsyne qui, en , aurait fourni les principales informations à la CIA (sans citer de noms). Selon une autre version (Höhne), ce serait un transfuge important du MfS nommé Männel.

Le train de vie de Felfe avait cependant attiré les soupçons de la CIA et même du BND au milieu des années 1950, mais Felfe bénéficiait toujours de la protection de Gehlen. Felfe fut mis sur écoutes téléphoniques et un appel de son contact Hans Clemens (en), qui faisait aussi partie du BND, le trahit. Cet appel recommandait d’accueillir Felfe (« message chiffré de Fritz », Fritz étant le nom de son officier de contact), mais les éléments de preuve nécessaires à une arrestation n’ont été réunis que vers la fin de l’année 1960.

Felfe est condamné en 1963 à quatorze ans de prison (Clemens écope de dix ans). Il retrouve la liberté en 1969 à l’occasion d’un échange contre 21 prisonniers politiques est-allemands, probables agents secrets.

En , le FSB, qui a succédé au KGB, l’a félicité pour son 90e anniversaire.

18 mars 1921 : assaut contre les marins révoltés de Kronstadt.

Le premier assaut, le , est un échec. Encadrés par des troupes spéciales de la Tchéka, les soldats de l’Armée rouge, sous les ordres de Mikhaïl Toukhatchevski, doivent attaquer sur plusieurs kilomètres de glace, sous les obus et la mitraille. Des grappes entières de soldats périssent noyés dans l’eau glacée ; percés par les obus, des régiments s’affolent et se débandent. « Après que le Golfe eut avalé ses premières victimes, » l’historien Paul Avrich relève que « certains des soldats rouges, y compris un corps de Peterhof Kursanty, commencèrent à passer aux insurgés. D’autres refusèrent d’avancer, malgré les menaces des canonnières à l’arrière qui eurent ordre de tirer sur les hésitants. Le commissaire du groupe nord signala que ses troupes voulurent envoyer une délégation à Kronstadt pour connaître les demandes des insurgés ». L’historien trotskiste Jean-Jacques Marie conteste cette version ; il attribue la menace de tirer sur les hésitants à Pétritchenko, et relève que les régiments qu’il cite n’arrivent sur place que le lendemain.

Le marque une pause, c’est l’ouverture du Xe congrès du parti bolchevik à Moscou (il dure jusqu’au 16) : l’ensemble des tendances du parti, divisé sur le communisme de guerre, soutiennent la répression, y compris l’Opposition ouvrière dirigée par Alexandra Kollontaï.

Le , une nouvelle attaque est repoussée avec d’importantes pertes pour l’Armée rouge.

La nuit du 16 au , « la troïka extraordinaire d’Aleksei Nikolaev » arrête plus de 100 meneurs de l’insurrection, dont 74 sont publiquement abattus. L’assaut final a lieu le 17 et, une fois les forces bolcheviques entrées finalement dans la place, « les troupes attaquantes prendront vengeance pour leurs camarades tombés dans une orgie de sang ». Après dix jours de constantes attaques, la révolte de Kronstadt est finalement écrasée par l’Armée rouge.

Les équipages du Petropavlovsk et du Sébastopol combattent jusqu’au dernier, de même que les cadets de l’école de mécanique, du détachement de torpilles et de l’unité des communications. Un communiqué statistique de la section spéciale de la Troïka extraordinaire du 1er mai déclare que 6 528 rebelles ont été arrêtés, 2 168 exécutés (un tiers), 1 955 condamnés au travail obligatoire (dont 1 486 pour cinq années), et 1 272 libérés. Les familles des rebelles sont déportées en Sibérie, considérée comme « seule région appropriée » pour elles.

Les pertes bolcheviques sont estimées à plus de 10 000 morts. Aucun chiffre fiable sur les rebelles tués, exécutés par la Tchéka ou plus tard ou déportés dans des camps de prisonniers n’est disponible.

Nicolas Werth indique que la répression a fait des milliers de victimes : pour les seuls mois d’avril-, il y eut 2 103 condamnations à mort et 6 459 condamnations à des peines de prison ou de camp. Jean-Jacques Marie évoque 2 168 fusillés.

Après l’écrasement de la révolte, 4 836 marins de Kronstadt sont arrêtés et transférés en Crimée ou dans le Caucase. Lénine ordonne le qu’ils soient finalement envoyés dans des camps de travail obligatoire (futurs camps du Goulag) des régions d’Arkhangelsk, de Vologda et de Mourmansk.

8 000 marins, soldats et civils s’échappent vers la Finlande en marchant sur la glace. Un an après les faits, Moscou annonce une amnistie pour les « coupables ». Certains des réfugiés en Finlande y croient. À peine rentrés, ils sont expédiés en camp.

Selon Victor Serge : « Ce massacre prolongé est dirigé ou autorisé par Dzerjinski […] les responsabilités du Comité central bolchevique eussent été énormes […] la répression qui suivit fut inutilement barbare […] l’établissement de la Tchéka (devenue plus tard le Guépéou) avec ses méthodes d’inquisition secrète, fut de la part des dirigeants de la révolution une lourde erreur incompatible avec la mentalité socialiste. »

18 mars 1942 : Pierre Clostermann intègre les Forces aériennes françaises libres (FAFL).

Surnommé « Premier chasseur de France », il est fait Compagnon de la Libération avant de devenir une personnalité politique, un industriel et un écrivain.

Démobilisé en octobre 1945 avec un palmarès impressionnant : plus de 2 000 heures de vol, dont près de 600 de vol de guerre, 33 victoires aériennes homologuées et 5 probables, ce qui fait de lui le premier as des chasseurs français de la Seconde Guerre mondiale. De plus, il a détruit, au cours d’assauts en vol rasant, 225 camions, 72 locomotives, 5 tanks, 2 vedettes lance-torpilles et une quantité considérable de matériel ennemi.

Pierre Clostermann arrive en Angleterre en . Il est testé en vol à l’école élémentaire de pilotage de Sywell sur un De Havilland DH.82 Tiger Moth et un vol sur Miles Magister où il est noté average (dans la moyenne). Il y rencontre par ailleurs celui qui deviendra son meilleur ami, Jacques Remlinger. Il est sélectionné pour suivre les cours d’élève-officier de la Royal Air Force (RAF) au Royal Air Force College de Cranwell où il vole pendant quatre mois sur Miles Master. Il y apprend « les procédures anglaises, les systèmes locaux de navigation, la lecture de carte en rase-mottes dans le brouillard ». Il en sort noté above the average (au-dessus de la moyenne) avec d’excellentes notes à l’écrit dont un 100 sur 100 en reconnaissance des appareils.

Pierre Clostermann arrive en Angleterre en . Il est testé en vol à l’école élémentaire de pilotage de Sywell sur un De Havilland DH.82 Tiger Moth et un vol sur Miles Magister où il est noté average (dans la moyenne). Il y rencontre par ailleurs celui qui deviendra son meilleur ami, Jacques Remlinger. Il est sélectionné pour suivre les cours d’élève-officier de la Royal Air Force (RAF) au Royal Air Force College de Cranwell où il vole pendant quatre mois sur Miles Master. Il y apprend « les procédures anglaises, les systèmes locaux de navigation, la lecture de carte en rase-mottes dans le brouillard ». Il en sort noté above the average (au-dessus de la moyenne) avec d’excellentes notes à l’écrit dont un 100 sur 100 en reconnaissance des appareils.

En , il achève sa formation à l’Operational Training Unit n° 61 (n° 61 OTU) basée à Rednal (Pays de Galles). Il y effectue son premier vol sur le Supermarine Spitfire (matricule TO-S). Deux mois durant, il s’entraîne au pilotage du Spitfire et aux techniques du combat aérien. Il sort d’OTU à nouveau noté average.

Le sergent Pierre Clostermann est affecté au 341 Squadron à l’issue de cette période en OTU. Il participe ainsi à la création de l’unité qui deviendra le groupe de chasse « Alsace ». Le 341 Squadron est fondé officiellement le sur la base de Turnhouse en Écosse et son commandement confié au commandant René Mouchotte. Le rôle assigné à cette nouvelle unité française au sein de la RAF est de réunir les « anciens de Libye et de Syrie » et les « français isolés dans la RAF ».

Clostermann arrive probablement (son nom n’est pas cité explicitement) le à Turnhouse. L’Operation Record Book (ORB) du 341 Squadron indique que quatre sergents arrivent ce jour-là. Le squadron n’est cependant pas encore doté d’avions. Ceux-ci arrivent au compte-gouttes à partir du (1er Spitfire) puis le (2 exemplaires) et le 1er (6 exemplaires) (source ORB). Ce qui porte le total d’avions disponibles à 9 le 1er.

L’entraînement de l’escadrille commence le mardi avec 9 appareils sur les 18 avions constituant l’effectif ordinaire d’une unité et 17 pilotes sur les 30 théoriques d’un escadron. Le commandant Mouchotte consacre les deux premiers mois d’existence du 341 Squadron à la maîtrise du vol en formation (février) puis à la maîtrise des formes de combats (air-sol, air-air, air-mer) en mars. Mouchotte écrit à propos de cette période : « le premier mois, j’ai l’intention de travailler extrêmement prudemment afin d’amener tout le monde dans le bain et mettre tout à fait au point le nouveau type de formation que j’ai créé. […] Nous ne cherchons pas à abattre le boche au début mais à comprendre notre métier, à améliorer notre forme, à la rendre parfaite comme une belle machine aux rouages huilés ». L’effectif en matériel et en hommes se complète au cours du mois de février et au début du mois de mars.

L’avis de mouvement vers l’aérodrome de Londres Biggin Hill, en remplacement du 340 Squadron « Île de France », une autre unité des Forces aériennes françaises libres, arrive le . Clostermann et ses camarades prennent leur quartier sur la célèbre base le .

L’avis de mouvement vers l’aérodrome de Londres Biggin Hill, en remplacement du 340 Squadron « Île de France », une autre unité des Forces aériennes françaises libres, arrive le . Clostermann et ses camarades prennent leur quartier sur la célèbre base le .

La vie opérationnelle de l’unité commence réellement le par une prise d’alerte (readiness). Dès le lendemain, l’unité enchaîne avec une mission scramble, ce qui est une première pour Pierre Clostermann. Il vole alors durant 1 h 45.

Jacques Remlinger rejoint le 341 Squadron le (il le quittera au mois d’ pour retourner au 602 Squadron).

Clostermann vole une dizaine d’heures en opération chaque mois entre avril et août. Les missions qu’il accomplit avec son escadrille consistent essentiellement à escorter des bombardiers au-dessus de la France (Rodeo, Ramrod et parfois en Circus). Il seconde le capitaine Martell dont il est assez régulièrement le n° 2 (l’équipier chargé de couvrir, défendre le leader). Le , Clostermann rate un atterrissage au retour d’une mission (Circus 295, escorte de six B-25 Mitchell) ; le capitaine Martell l’interdit alors d’opérations pour cinq jours.

Le , Clostermann obtient ses deux premières victoires, en abattant deux Focke-Wulf Fw 190 au cours de la même mission.

La dernière mission répertoriée dans l’Operation Record Book du 341 Squadron que Pierre Clostermann accomplit avec cette unité se déroulera le en fin d’après-midi. Clostermann est ailier du commandant René Mouchotte. Lors de l’accrochage avec l’aviation allemande, la formation de Mouchotte se retrouve en grande difficulté face à de nombreux avions allemands : « Qu’attend le contrôleur pour nous envoyer des renforts ? – 24 contre 90 — Nous n’avons guère de chances d’en sortir. » Le moteur de Clostermann coupe pendant une seconde et il perd alors le contact avec son leader sans jamais parvenir à le retrouver. Clostermann se voit alors en bonne position pour attaquer un Focke-Wulf Fw 190 qu´il abat. Ce sera sa troisième victoire homologuée. René Mouchotte disparaît au cours de cette mission (son corps est retrouvé quelques jours plus tard sur une plage belge).

Une polémique naîtra à la suite de la disparition de ce chef respecté de tous. En effet, certains lient directement la disparition de René Mouchotte avec la séparation entre les deux équipiers lors du combat et y voient une faute impardonnable.

En 1946, lorsque le corps de René Mouchotte est identifié par les autorités britanniques chargées de rechercher les pilotes disparus, les documents médicaux montrent qu’il ne portait aucune trace de blessure extérieure (signe qu’il n’a pas été blessé en combat) et que ses poumons ne contenaient pas d’eau (signe qu’il ne se serait pas noyé). Clostermann dans son livre de souvenirs évoque davantage la fatigue (Mouchotte se plaignait dans ses carnets de sa très grande fatigue) et l’usure sur l’organisme des vols en haute altitude.

Le remplaçant de Mouchotte à la tête de l’escadron, le commandant Bernard Dupérier, suspend Clostermann de vol de groupe. Celui-ci n’effectue plus alors, au cours des quatre semaines suivantes, que trois vols de reconnaissance météo, trois séances d’acrobatie, et un vol pour la calibration d’une station radar le où, prévenu de la présence d’un avion ennemi, il touche un Messerschmitt Bf 109 G qui lui est homologué comme endommagé.

Le Wing Commander Malan et le Squadron Leader Al Deere, sans doute conscients de la situation vécue par le Français au sein du 341 Squadron, lui offrent la possibilité de rejoindre l’unité de son choix. Clostermann demande alors son affectation au 602 Squadron « City of Glasgow » pour y rejoindre son ami Jacques Remlinger.

Il rejoint le 602 Squadron le . L’unité est alors basée à Newchurch, à quelques kilomètres d’Ashford au sud-est de l’Angleterre. L’escadron occupe en réalité un terrain provisoire situé dans la périphérie de Newchurch, à côté de Dungeness. Il est encore équipé de Spitfires Vb, un modèle ancien. Ces chasseurs sont de type LF (Low Fighter, chasseur de basse altitude) à ailes raccourcies, optimisés pour les missions à basse altitude. Clostermann n’accomplira que quelques missions sur cet appareil.

Le 602 Squadron change de base le et se pose pour trois mois à Detling, une base proche de Londres. Il est alors équipé du Spitfire IXB.

Le , Clostermann doit certainement participer à la mission du 602 qui consiste à escorter les bombardiers B-17 Flying Fortress et B-24 Liberator revenant du deuxième bombardement de l’usine de roulements à billes de Schweinfurt. Mais, alors que le 602 et d’autres escadrons sont prêts à décoller, le contrôle annule la mission à cause d’une météo trop mauvaise.

En décembre, son escadron est chargé d’escorter les Hawker Hurricane qui s’en vont bombarder les rampes de lancement des V1 que l’armée allemande entreprend de construire dans le nord de la France.

Le , le 602 Squadron prend ses quartiers aux îles Orcades sur la base de Skaebrae et retrouve le modèle Vb que Clostermann appréciait peu. La nature des missions change, il s’agit de protéger la base navale de Scapa Flow des intrusions de la Luftwaffe. Outre les missions quotidiennes, Pierre Clostermann et son ami Jacques Remlinger y mènent une vie insouciante et joyeuse, empruntant notamment un jour l’avion personnel du chef de la base pour que Remlinger puisse rejoindre l’une de ses nombreuses conquêtes. Clostermann passe la journée du à bord du cuirassé Richelieu.

Le , Clostermann fait son premier vol sur un des quelques Spitfire Mk VII d’intercerption à haute altitude dont dispose l’escadron. La veille, le Pilot Officer « Ian » Blair a abattu un Messerschmitt Bf 109 G de reconnaissance à bord d’un Spitfire Mk VII, mais, touché par des débris, a du se poser sur le ventre.

Le , Clostermann est contraint à un atterrissage sur le ventre à la suite d’une panne mécanique, alors que la nuit est déjà tombée. Il en sort avec un bleu au genou.

Le , l’unité se déplace au sud-est, à portée opérationnelle de la France, et retrouve la base de Detling dans le comté de Kent. Le 602 Squadron fait partie des escadrilles choisies pour expérimenter le bombardement en piqué. Pendant une semaine, du au , Clostermann et ses équipiers s’entrainent à cette nouvelle technique au polygone de tir de la RAF à Llanbedr au pays de Galles. Le retour à Detling se fait le .

Clostermann redécolle en opération à partir du . Puis le , le 602 Squadron et le 132 Squadron bombardent le site de lancement de V1 de Bouillancourt-en-Séry au sud-est du Tréport. Pierre Clostermann fera une quinzaine de ces missions, qui alternent avec les escortes de bombardiers américains au-dessus du territoire français. Lors de ces missions, il observe, impuissant, l’imprécision de ces bombardements dont est victime la population civile des sites visés.

L’invasion de l’Europe se prépare et le 602 Squadron prend ses quartiers à Ford, une base située près de Brighton le . Dans son livre Le Grand Cirque, il souligne le rythme très soutenu des missions, parfois deux dans la même journée, à cette époque.

Les 16- puis le , Clostermann accompagne le Group Captain Rankin au quartier général des forces aériennes alliées. En tant qu’aide de camp, il participe à l’élaboration des plannings des opérations préliminaires du jour « J » pour la chasse. Il n’a alors plus l’autorisation de voler au-dessus des territoires occupés avant le jour « J » passé de dix heures. Les secrets dont il a la connaissance, notamment les informations, même parcellaires, concernant les premières heures du « débarquement » ne doivent pas tomber entre les mains allemandes.

Le sous-lieutenant Clostermann se présente à l’aérodrome B.80 situé à Volkel aux Pays-Bas, par un hiver glacial, le 28 février 1945, jour même où l’as de l’escadre, l’Américain David Fairbanks, est abattu et capturé. Clostermann est d’abord affecté comme Flight Lieutenant (capitaine) surnuméraire au « B » flight du 274 Squadron, qu’il doit quitter à la mi-mars après avoir abandonné plusieurs fois sa formation en vol. Il est affecté, toujours comme surnuméraire, au « B » flight du 56 Squadron, qu’il quitte à nouveau pour indiscipline, obtenant son premier commandement d’escadrille au « A » flight du 3 Squadron.

Le 122 Wing, utilisant les bonnes performances du Tempest, est chargé de contenir la Luftwaffe (en particulier le Me 262 à réaction) ainsi que d’attaquer le réseau ferré ennemi et sa DCA meurtrière. Plusieurs de ses chefs y laissent leur vie essentiellement à cause de la terrible Flak allemande, que Pierre Clostermann redoute.

Les missions se succèdent à un rythme effréné, souvent sous une météo déplorable. Le , le Wing Commander Flying Brooker est porté disparu. Le commandement de la formation est confié au Wing Commander Evan D. Mackie. Cependant, celui-ci, à la tête du 80 Squadron, est retourné avec son unité au Royaume-Uni pour une période de deux semaines d’entraînement au tir, au camp de Warmwell. En son absence, le 122 Wing est mené au combat par les divers Squadron Leaders. Clostermann, de son côté, dispose d’autonomie dans son poste de commandant d’escadrille.

Le 122 Wing occupe alors l’aérodrome de Rheine-Hopsten (B.112) en Allemagne et devient la première unité aérienne à opérer depuis le sol allemand. Les 3 Squadron et 56 Squadron opéreront ensuite depuis l’aérodrome de Fassberg (B.152). C’est depuis cette dernière base que Clostermann partira en mission dans les derniers jours de la guerre.

Le , il est blessé à la jambe droite et effectue son seul atterrissage sur le ventre de la guerre car l’hydraulique du train d’atterrissage est hors service. Sous le choc de l’atterrissage, sa tête heurte le collimateur. Il est hospitalisé quelques jours à Eindhoven et reprend sa place en escadron le 3 mai.

Le , Pierre Clostermann remplit trois missions au cours de la journée. À l’aube il attaque un aérodrome où il détruit au sol un Fw 190 et en revendique deux autres endommagés — qui seront par la suite requalifiés comme « probablement détruits ». Sa seconde mission est une reconnaissance côtière au cours de laquelle il détruit huit camions. Enfin, le soir même, il décolle à nouveau à la tête de quatre Tempest à l’attaque de l’hydrobase de Großenbrode et de l’aérodrome adjacent. Lors de son attaque, il mitraille deux Blohm & Voss BV 138 et un Dornier Do 24 sur une rampe, ce dernier tombe à l’eau et se brise. Clostermann coule ensuite un autre Do 24 amarré à une bouée. Ne voyant pas de Flak, il fait une seconde attaque, cette fois contre l’aérodrome où il endommage deux Arado Ar 232 et détruit un Junkers Ju 352, tous au sol.

Le , au cours d’un défilé aérien au-dessus de Bremerhaven, Clostermann échappe de peu à la mort : deux de ses équipiers entrent en collision, et l’hélice d’un d’eux coupe le fuselage de l’avion de Clostermann, qui parvient, in extremis, à sauter en parachute, tandis que ses deux coéquipiers sont tués. Enfin, à l’issue d’une autre démonstration aérienne, il manque son atterrissage en raison d’une erreur de jugement ; le train n’étant qu’à moitié sorti, l’appareil se pose sur le ventre et sort de la piste. Ces deux derniers incidents confortent Pierre Clostermann dans sa volonté de mettre fin à son engagement dans la RAF.

Il termine la guerre comme lieutenant de l’armée de l’Air française (« Je reçus une note du Ministère de l’Air, contresignée d’un général FFI, m’annonçant que par une grande faveur et à titre exceptionnel, on me nommait Lieutenant de réserve ») et Flight Lieutenant de la Royal Air Force. Il est démobilisé le sur sa demande.

Au début du mois de , Pierre Clostermann devient le premier pilote français à voler en avion à réaction lorsqu’il effectue, en Allemagne, un vol de convoyage d’un Me 262 pour le compte de la Royal Air Force.

C’est le plus grand as français de la Seconde Guerre mondiale avec 33 victoires homologuées (selon les critères français), la plupart remportées contre des chasseurs ennemis. Il a également détruit au sol de nombreux avions, des locomotives, des camions et d’autres véhicules, ainsi que deux vedettes lance-torpilles, ce qui lui vaut à 24 ans d’être cité à l’ordre du jour « le premier chasseur de France », par le général de Gaulle.

Promu commandant, il sert de 1956 à 1957 en Algérie sur Broussard, expérience qui lui inspirera son roman Appui feu sur l’oued Hallaïl. Pierre Clostermann termine sa carrière militaire avec le grade de colonel de réserve de l’armée de l’Air.

18 mars 1945 : la petite unité commandée par le capitaine de gendarmerie Jean d’Hers s’oppose à 200 Japonais (Indochine).

Jean d’Hers est né le 17 mai 1910 à Toulon dans le Var. Son père, réformé avant la Première Guerre mondiale, s’engage malgré tout en 1914 et est tué à Verdun l’année suivante.

À 10 ans Jean d’Hers est orphelin de sa mère. Seul avec une grand-mère, il est élevé au Lycée de Toulon jusqu’à son entrée, en octobre 1929, à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (promotion Mangin) et sert ensuite au 141e Régiment d’infanterie alpine de Grenoble.

Reçu au concours de l’École d’Application de Gendarmerie en 1935, le lieutenant d’Hers se trouve l’année suivante affecté comme commandant de la Brigade Mobile de la Garde Civile à Gia-Dinh (Cochinchine). C’est en cette terre lointaine que lui parvient la déclaration de guerre.

Dès lors, il sollicite en vain l’honneur de se battre en France. Promu capitaine en mars 1940, il refuse la défaite et va devenir le chef de la Résistance armée de l’ouest cochinchinois. Dès décembre 1940, bien que père de 7 enfants, il n’hésite pas à entrer dans le réseau de renseignements « Graille » qui fournit des informations aux Britanniques de Singapour. Il établit des relevés des terrains d’aviation japonais en Cochinchine et au Cambodge et des rapports sur la navigation nipponne sur l’embouchure du Mékong et du Bassac.

Dès décembre 1940, bien que père de 7 enfants, il n’hésite pas à entrer dans le réseau de renseignements « Graille » qui fournit des informations aux Britanniques de Singapour. Il établit des relevés des terrains d’aviation japonais en Cochinchine et au Cambodge et des rapports sur la navigation nipponne sur l’embouchure du Mékong et du Bassac.

Début 1942 il est muté, par mesure disciplinaire en raison de ses activités clandestines, à Cantho, dans l’ouest cochinchinois. Il y continue sa mission de renseignement au sein du réseau « Graille », ralliant à la Résistance de nombreux volontaires et, tout d’abord, les gendarmes qui servent sous ses ordres. Ce sont ceux-là qui constitueront les équipes de combat qui vont se faire, en 1945, une place dans l’histoire.

Le 9 mars 1945 a lieu le coup de force japonais sur l’Indochine. La réaction du capitaine de Gendarmerie d’Hers est immédiate. De chef de la Résistance civile de l’ouest cochinchinois, il y devient le chef de la Résistance armée. Avec ses équipes il passe à l’action. Les ponts s’effondrent en avalanche : le 13 mars, il fait sauter le pont de Go-Quao, le 15 celui de Cai Rang et le 17 celui de Phung Hiep. Puis c’est le choc de front avec l’ennemi.

Le 18 mars 1945, médiocrement équipée, sur une petite vedette, la petite unité composée d’une quinzaine de soldats et commandée par Jean d’Hers s’oppose, sur le canal de Tran Bang, à environ 200 Japonais établis sur les deux rives du fleuve et leur inflige de lourdes pertes.

Mais, sous le nombre l’équipe de Jean d’Hers est décimée et disparaît avec son chef, tué d’une rafale de mitrailleuses. Seuls un soldat, Sylvestre, et trois tirailleurs, gravement atteints, survivront. Les Japonais eux-mêmes, diront plus tard que d’Hers et ses compagnons leur en ont imposé par leur courage.

Le corps du capitaine d’Hers sera ramené avec celui de ses camarades à Saigon en mars 1946 puis en France, en septembre 1949 pour être inhumé à Toulon.

- Chevalier de la Légion d’honneur

- Compagnon de la Libération – décret du 22 janvier 1946

- Croix de guerre 39/45

- Médaille coloniale avec agrafes « Indochine », « Extrême-Orient »

- Médaille commémorative des Services Volontaires dans la France Libre

18 mars 1962 : signature des accords d’Evian.

Les accords d’Évian sont le résultat de négociations entre les représentants du Gouvernement de la République française et du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) pour mettre fin à la guerre d’Algérie. Ces accords, secrètement négociés les semaines précédentes aux Rousses, près de la frontière suisse, sont signés le à Évian-les-Bains et se traduisent par un cessez-le-feu applicable sur tout le territoire algérien dès le lendemain à midi. Ils sont ratifiés, côté français, par le référendum du organisé en France métropolitaine, donnant au gouvernement par 91 % des votes les pleins pouvoirs pour appliquer les accords, et côté algérien, par le référendum sur l’indépendance du 1er acquise à 99,72 % des suffrages exprimés.

18 mars 1963 : le Balzac de Dassault passe du vol stationnaire à l’horizontal.

Lors de son 17e vol, le prototype de Dassault réussit la transition entre le décollage vertical et le vol horizontal.

18 mars 1965 : première sortie dans l’espace.

Le cosmonaute soviétique Alexis Leonov sort du vaisseau Voskhod 2 pendant 12 minutes. C’est ce même Leonov qui à bord de Soyouz 19 s’arrimera au vaisseau Apollo 18 en juillet 1975 lors de la première mission spatiale conjointe USA-URSS.

Le matin du , les deux cosmonautes arrivent sur le pas de tir par un temps neigeux et froid. Beliaïev est comme à son habitude très calme tandis que Leonov est visiblement excité. Le responsable du programme spatial soviétique, Sergueï Korolev, bien qu’en mauvaise santé, est sur place et fait ses dernières recommandations. Korolev demande à Leonov « de ne pas faire le malin » et de se contenter de sortir dans l’espace puis de réintégrer le vaisseau. La fusée emportant les deux hommes décolle à 10 heures (heure de Moscou).

Environ une heure et demie après que le vaisseau s’est placé sur une orbite de 173 x 498 km, Leonov pénètre dans le sas gonflable Volga de Voskhod 2 pour commencer sa sortie dans l’espace. L’écoutille interne est refermée par Beliaïev. Celui-ci déclenche la dépressurisation du sas puis l’ouverture de l’écoutille externe. Leonov émerge prudemment du sas relié à la capsule spatiale par un filin de 4,5 mètres. Après s’être complètement extrait du sas, il est ébloui par le Soleil. Il signale qu’il parvient néanmoins à discerner les montagnes du Caucase que le vaisseau survole. Il enlève le capuchon de l’optique de la caméra fixée à l’extérieur sur le sas qui filme l’événement. Il tente d’effectuer des photos avec son propre appareil photo attaché à sa combinaison spatiale mais ne parvient pas à appuyer sur le déclencheur.

Alexeï Leonov raconte : « Je m’avançais vers l’inconnu et personne au monde ne pouvait me dire ce que j’allais y rencontrer. Je n’avais pas de mode d’emploi. C’était la première fois. Mais je savais que cela devait être fait […]. Je grimpais hors de l’écoutille sans me presser et m’en extirpais délicatement. Je m’éloignais peu à peu du vaisseau […]. C’est surtout le silence qui me frappa le plus. C’était un silence impressionnant, comme je n’en ai jamais rencontré sur Terre, si lourd et si profond que je commençais à entendre le bruit de mon propre corps […]. Il y avait plus d’étoiles dans le ciel que je ne m’y étais attendu. Le ciel était d’un noir profond, mais en même temps, il brillait de la lueur du Soleil… La Terre paraissait petite, bleue, claire, si attendrissante, si esseulée. C’était notre demeure, et il fallait que je la défende comme une sainte relique. Elle était absolument ronde. Je crois que je n’ai jamais su ce que signifiait « rond » avant d’avoir vu la Terre depuis l’espace. »

Durant les quelques minutes passées dans l’espace, il heurte de manière involontaire à cinq reprises le vaisseau car il n’a aucun contrôle sur ses déplacements. À chaque fois il amortit l’impact avec ses mains pour empêcher son casque de heurter la paroi. Le cordon ombilical qui le relie à celui-ci ne lui est d’aucune aide. Il est le premier à découvrir combien le contrôle des mouvements et de l’orientation dans l’espace est un exercice difficile. Après une dizaine de minutes à flotter dans l’espace, Leonov s’apprête, comme prévu, à réintégrer le vaisseau spatial. Il doit rentrer dans le sas les pieds devant pour pouvoir se réinstaller dans son siège, sans avoir à effectuer une culbute car le diamètre du sas ne le permettait théoriquement pas. Mais il se rend compte que, dans le vide, sa combinaison spatiale s’est tellement dilatée que ses pieds et ses mains ne sont plus positionnés dans les gants et les bottes, comme s’il avait rétréci. Sa combinaison spatiale ayant pris du volume il ne parvient plus à pénétrer dans le sas par l’écoutille au diamètre trop réduit. Ses efforts entrainent une surchauffe de sa combinaison et il commence à suer abondamment. Il décide de pénétrer dans le sas la tête la première pour faciliter sa rentrée. Mais il n’y parvient pas et l’effort augmente fortement sa fréquence cardiaque. La sueur qui lui descend dans les yeux et la buée sur son viseur ne lui permettent plus de voir clairement. Restant lucide, il décide d’effectuer une opération dangereuse, qui n’a fait l’objet d’aucune répétition au sol. Il ouvre une valve qui lui permet de faire tomber la pression de sa combinaison spatiale dans le but de réduire son volume. Mais cette opération n’est pas suffisante pour lui permettre de pénétrer dans le sas et il la réitère faisant tomber la pression à 0,27 atmosphère, en prenant le risque d’une embolie gazeuse. Il parvient alors à se faufiler dans l’écoutille du sas puis effectue avec difficulté un retournement de manière à être positionné les pieds devant pour pouvoir fermer l’écoutille qui donne sur l’extérieur. Il déclenche alors la pressurisation du sas et, contrairement aux consignes, ouvre son casque puis reprend son souffle. Une fois reposé, il ouvre l’écoutille du vaisseau et pénètre dans celui-ci 24 minutes après l’avoir quitté. Leonov est exténué, son pouls est monté à 143 battements par minute et sa température corporelle à 38 degrés Celsius. La marche de Leonov dans l’espace a duré 12 minutes et 9 secondes.

18 mars 1973 : mort à 87 ans de Roland Dorgelès (Paris).

Roland Dorgelès naît à Amiens en 1885. Il étudie brièvement l’architecture aux Arts Décoratifs et mène la vie de bohème à Montmartre, qui inspirera une grande partie de son œuvre. En 1910, avec ses amis du cabaret du Lapin Agile, il fomente une énorme fumisterie où il fait passer un tableau peint par un âne et intitulé Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique pour une œuvre d’un jeune surdoué nommé Joachim-Raphaël Boronali (anagramme d’Aliboron…) à l’occasion du Salon des indépendants. Devenu journaliste, il collabore au Sourire, à Fantasio et au Petit Journal.

En 1914, bien que deux fois réformé précédemment pour raison de santé, il s’engage en se faisant appuyer par Georges Clemenceau, son patron au journal L’Homme libre. Il est versé au 74e régiment d’infanterie de ligne de Rouen le . Il combat en Argonne et au nord de Reims ; puis passe au 39e régiment d’infanterie de ligne. Il participe aux combats du bois du Luxembourg en , à la Deuxième bataille d’Artois dans le cimetière de Neuville-Saint-Vaast en entre autres. Il devient élève pilote, est nommé caporal et décoré de la Croix de guerre.

En 1917, il entre au Canard enchaîné, où il se lie d’amitié avec Henri Béraud et Paul Vaillant-Couturier. Il publie dans ce journal un roman satirique intitulé La Machine à finir la guerre. Il écrit des articles de la même veine et dans le même journal entre 1917 et 1920. Pour certains de ses articles, il utilise le pseudonyme de Roland Catenoy, mais les plus importants (feuilletons, contes, articles polémiques) paraissent sous son nom. Les profiteurs de guerre, les députés, les forces de police sont particulièrement visés, ainsi que ceux qui diabolisent les bolcheviques.

En , il publie le roman qui le rend célèbre, Les Croix de bois, inspiré de son expérience de la guerre. Le roman obtient le prix Fémina ; la même année, les jurés du prix Goncourt ne lui accordent que quatre voix, contre six à À l’ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust.

En , il publie le roman qui le rend célèbre, Les Croix de bois, inspiré de son expérience de la guerre. Le roman obtient le prix Fémina ; la même année, les jurés du prix Goncourt ne lui accordent que quatre voix, contre six à À l’ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust.

En 1921, il fait partie du jury du prix littéraire La Renaissance, créé par Henry Lapauze, conservateur du Petit Palais et fondateur-directeur de la revue bimensuelle La Renaissance politique, littéraire et artistique ; ce jury est présidé en 1921 par Léon Bérard, ministre de l’Instruction Publique, et de 1922 à 1930 par Colette.

Le , il épouse à la mairie du 17e arrondissement de Paris Annette (dite Hania) Routchine (1895-1959), une artiste lyrique née en Russie d’ascendance juive, issue d’artisans d’Odessa. La même année, il publie Le Réveil des morts, roman consacré à la Première Reconstruction sur le Chemin des Dames.

En 1925 il publie Sur la route mandarine, basé sur un séjour en Indochine , puis deux autres livres situés dans le même contexte, Partir… (1926) puis Route des tropiques (1944) qui rassemble trois textes distincts.

En , il succède à Georges Courteline à l’Académie Goncourt.

En 1939, il devient correspondant de guerre pour Gringoire. C’est lui qui serait à l’origine de l’expression « Drôle de guerre » qui passera à la postérité. Il se réfugie à Cassis en 1940. Dès 1941, il cesse toute collaboration à Gringoire. Habitant à partir de novembre 1942 dans le Comminges, à Montsaunès, il y accueille son ami Raoul Dufy pendant un an. Montsaunès sert de cadre à son roman Carte d’identité publié en .

En 1954, il est élu président de l’Académie Goncourt, fonction qu’il occupe jusqu’à sa mort en . Sa femme Hania meurt en 1959 et, en 1960, il se remarie avec Madeleine Moisson (1909-1996). En 1965, Dorgelès devient son patronyme officiel.

Roland Dorgelès meurt le à son domicile de la rue Mabillon, dans le 6e arrondissement de Paris. Il est inhumé au cimetière Saint-Vincent.

Roland Dorgelès fut président de l’Association des écrivains combattants. Il a donné son nom à une distinction littéraire délivrée par cette association, le prix Roland-Dorgelès créé en 1995 pour des professionnels de la radio et de la télévision « qui se sont particulièrement distingués dans la défense de la langue française ».

18 mars 1975 : mort de l’aviatrice Adrienne Bolland, première femme à avoir traversé la Cordillère des Andes en avril 1921.

Adrienne Armande Pauline Bolland naît le à Arcueil. Elle est la dernière fille de l’écrivain belge Henri Boland (Bolland, à l’état-civil, Boland est son nom de plume), également publiciste, c’est-à-dire journaliste spécialisé en droit. Propriétaire d’une prestigieuse demeure à Donnery, il avait épousé en 1882 Marie Joséphine Pasques, deuxième fille d’une famille de huit enfants, dont les ancêtres sont également belges. Les Pasques, grands propriétaires terriens et châtelains, vivent au château d’Allonnes depuis 1814, près de Donnery.

À la suite d’une affaire politico-financière en 1883 qui conduit un temps Henri Boland en prison, il choisit l’exil et s’enfuit avec sa femme et leur première fille sur l’île de Guernesey. Là, Henri se découvre la passion de la géographie et de l’exploration, il écrit Les Îles de la Manche (1893), qui le font remarquer par Paul Joanne, célèbre éditeur français des premiers guides de voyages. Or le tourisme est alors naissant. Le couple était revenu en France depuis 1889. Deux autres enfants étaient nés à Guernesey, dont Benoît, le seul garçon de la fratrie. Benoît Boland, qui adoptera le nom de plume paternel, fera plus tard partie de l’équipage du Pourquoi Pas ? 2, commandé par Jean-Baptiste Charcot, lors de l’expédition de 1908-1910.

À la suite d’une affaire politico-financière en 1883 qui conduit un temps Henri Boland en prison, il choisit l’exil et s’enfuit avec sa femme et leur première fille sur l’île de Guernesey. Là, Henri se découvre la passion de la géographie et de l’exploration, il écrit Les Îles de la Manche (1893), qui le font remarquer par Paul Joanne, célèbre éditeur français des premiers guides de voyages. Or le tourisme est alors naissant. Le couple était revenu en France depuis 1889. Deux autres enfants étaient nés à Guernesey, dont Benoît, le seul garçon de la fratrie. Benoît Boland, qui adoptera le nom de plume paternel, fera plus tard partie de l’équipage du Pourquoi Pas ? 2, commandé par Jean-Baptiste Charcot, lors de l’expédition de 1908-1910.

Adrienne Bolland est donc la dernière des sept enfants du couple. Douze jours après sa naissance son frère aîné, Édouard, décède chez sa nourrice à Donnery. Elle naît le même jour que son père, le , ce qui vaudra à cette petite dernière de tisser un lien particulier avec son père toujours absent, puisqu’il écrit depuis 1893 pour les Guides Joanne. Adrienne porte d’ailleurs le prénom de l’épouse de son parrain, qui n’était autre que Paul Joanne.

La famille vit donc à Arcueil-Cachan, où Adrienne est née. Henri Boland travaille alors pour le Touring Club et pour le Club Alpin (dont il fut le 2e président d’honneur), et pour les Guides Joanne, publiés par Hachette. Lorsqu’il meurt d’un AVC fulgurant à la sortie d’une réunion du Touring Club, le , sa veuve se trouve dans une situation financière plus que délicate. Les assureurs l’ont outrageusement spoliée et sa dernière fille, refusant d’être à la charge de sa mère, et bien décidée à ne pas se marier, choisit après avoir perdu tout son argent aux courses de chevaux de devenir pilote d’avion. Elle a l’appui de son frère, Benoît, qui fut un des premiers à installer des radios dans les engins de la base de Bizerte où il fut envoyé pendant la Première Guerre mondiale. Benoît va l’aider à financer son apprentissage de deux mois à l’école de pilotage Caudron, située au Crotoy. Le lendemain du mariage de sa sœur Dieudonnée (avec son beau-frère, veuf d’une autre de ses sœurs), et après avoir signé le livre des témoins, elle prend le train à la gare du Nord en direction de la Picardie.

Adrienne Bolland obtient son brevet de pilotage le après une formation débutée le lundi à l’école de pilotage Caudron située au Crotoy (baie de Somme), en Picardie. Elle devient la première jeune fille française à avoir obtenu son brevet après la Première Guerre mondiale et fait la une des journaux de l’époque. Elle obtient le brevet de pilote n°17569 le 6 février 1920 ; elle est la quinzième femme française brevetée par l’Aéroclub de France. Elle devient en la première femme pilote engagée comme convoyeur d’avions par René Caudron, et ce, pour trois ans. En avril, elle est la première femme au monde à réussir un looping, un exploit qu’elle enrichira des années plus tard.

Le , elle est la première femme pilote à traverser en solitaire la Manche depuis la France en avion[8] (Harriet Quimby l’avait traversée, quant à elle, depuis l’Angleterre en 1912).

Au grand rassemblement aérien de Buc des 8, 9 et , elle est la seule femme à piloter (Mlle Farman étant encore trop jeune pour avoir reçu son brevet), aux côtés des as Fonck, Nungesser, Romanet, Casale, Bossoutrot, Maïcon, etc. Elle entend parler des « macchabées de la cordillère des Andes » et supplie Caudron de l’envoyer là-bas, « juste pour voir ». À son grand étonnement, René Caudron accepte. Elle voit en ce raid sa seule façon de devenir riche et célèbre en peu de temps.

Ses avions sont régulièrement sabotés par des personnes qui lui reprochent son fort caractère.

Arrivée à Buenos Aires le , avec deux G.3 démontés dans des caisses et le mécanicien René Duperrier de la firme Caudron à ses côtés, elle débute la propagande commerciale demandée par l’avionneur. Mais dès son installation à l’hôtel Le Majestic, la presse argentine révèle le défi que l’aviatrice s’est imposé : être la première femme au monde à passer la cordillère des Andes. Caudron refuse de lui envoyer un avion plus puissant en apprenant la nouvelle.

Humiliée, elle veut montrer aux pilotes présents que son Caudron G.3 n’est pas « une guimauve », et elle bat le record mondial féminin d’altitude le , avec 4 850 mètres, puis offre des exhibitions de voltige à la population argentine. Son visage fait la une des journaux, les habitants l’adorent. Le , elle rejoint la ville de Mendoza, où la population l’attend avec impatience. Grâce à cette jeune Française audacieuse, les soutiens financiers viendront, qui permettront de reconstruire la ville, gravement frappée par un violent séisme le (qui fit 1 500 morts).

En descendant du Transandin, un train qui faisait le trajet Buenos Aires/Valparaiso en traversant sous la cordillère, le mercredi , elle sait qu’elle n’a jamais survolé de montagne, qu’elle ne connaît pas la route aérienne qui mène à Santiago, et elle apprend que son mécanicien a oublié de changer la magnéto du G.3 qu’ils ont emporté avec eux. En attendant la nouvelle magnéto, elle fait deux essais, qui vont lui montrer que sa mort est inévitable, la cordillère est « un tapis de fakir », un labyrinthe inextricable battu par des vents rabattants mortels. Mais le 1er, elle décolle pour un troisième essai.

La route qu’elle a choisie était la plus directe, mais aussi la plus dangereuse, puisque traversant la vallée la plus venteuse et approchant des plus hauts sommets. Sa route la fait passer à proximité de l’Aconcagua, qui culmine à 6 962 mètres d’altitude. Ses prédécesseurs, uniquement des hommes, des militaires, dotés d’avions de 300 à 600 cv, étaient tous passés par le sud, là où la montagne atteint seulement 3 500 mètres.

Avant de sortir de l’hôtel ce mercredi 1er pour rejoindre le terrain de Los Tamarindos, « l’Hirondelle » — surnom donné par les Bonairiens qui comparaient sa chevelure à un nid de Golondrinas — savait qu’elle partirait légèrement vêtue (Duperrier avait doublé son réservoir au cas où elle se perdrait, elle avait donc neuf heures d’essence au lieu de quatre et demi). Elle monta dans l’avion avec seulement sa combinaison de coton, mais dessous, elle avait passé un pull en laine, son pyjama en soie, et s’était enduite le corps de graisse avant de plaquer des feuilles de papier-journal sur son torse. Pour se défendre contre d’éventuelles attaques de condor, réputés pour fondre sur les avions qui pénétraient leur territoire de chasse, elle avait emporté un poignard, et un révolver, qui devait lui servir à mettre le feu à son avion, donc à signaler sa présence en cas d’atterrissage involontaire. La jeune pilote ignorait qu’elle serait suivie par tous les postes du télégraphe qui longent la voie ferrée, car sa route est également celle du chemin de fer de l’époque.

Après s’être perdue, après avoir fait 3 surplaces de 20 minutes chacun à cause des vents de face, après un vol de 4 h 15 à une moyenne de 50 kilomètres à l’heure, et après avoir suivi son intuition — qui fut d’écouter les conseils d’une femme envoyée par un habitant des Andes un mois avant son départ pour Mendoza — choix qui la rend célèbre et qu’elle ne révèle qu’en 1946 à la presse, par peur du discrédit, elle se pose sur la piste de Lo Espejo, l’école militaire d’aviation de Santiago du Chili, aujourd’hui El Bosque.

Elle est ainsi le premier aviateur et la première femme à traverser la cordillère des Andes.

Le Chili l’accueille en héroïne. Seul absent, l’ambassadeur de France à Santiago, à qui la presse locale faisait la mauvaise blague de ce passage depuis trois semaines. Il crut effectivement à un poisson d’avril, oubliant qu’au Chili, cette date marque la fête des Saints-Innocents.

Elle revient à Buenos Aires et entame une tournée de 3 mois en Argentine et en Uruguay.

Elle revient ensuite brièvement en France en puis repart au Brésil en vue de créer une école de pilotage pour les femmes et pour réaliser d’autres raids aériens. C’est au Brésil qu’elle vit ses pires échecs et ses accidents les plus traumatisants, dont un naufrage sur une plage déserte. À son retour en France, Caudron met fin à leur contrat et l’autre vie d’Adrienne Bolland débute. Elle doit se battre seule pour vivre de son métier.

Après deux années au Brésil, elle se rend sur la côte d’Azur, à Nice, pour aider son ami Auguste Maïcon à promouvoir son « industrie aérienne ». Celui-ci a créé une compagnie aérienne à son nom, et s’engage dans le réaménagement de l’aérodrome de La Californie, qui deviendra plus tard l’aéroport de Nice-Côte d’Azur. Là, elle rencontre Ernest Vinchon, riche fils d’une des meilleures familles roubaisiennes ayant fait fortune dans l’industrie du fil, pilote et parachutiste, médaillé de la Légion d’honneur pour bravoure dans l’infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Ernest est marié. Ils vivront dès lors un amour caché.

Le à Orly, elle bat le record féminin de looping en réalisant 212 boucles en 72 minutes (son objectif était de battre les 962 loopings du record masculin établi en 1920 par son ami Alfred Fronval, mais les fils des bougies de son Caudron C.27 F-AGAP lâchèrent).

Avec Maurice Finat et le lieutenant Robin — fondateurs de l’Escadrille Jules Mamet —, elle devient la pilote voltigeuse la plus célèbre des meetings en Europe, la plus active et la plus populaire de France, et la seule femme « propagandiste » de l’air pour le ministère des Transports Aériens. Dans une France rurale et ignorante de ce qu’est un avion, l’Escadrille enchaîne les déceptions et les mésaventures terribles, qu’Adrienne Bolland racontera plus tard avec une verve et un humour féroce.

Pendant cette période intense, elle aide Maryse Hilsz à devenir pilote, elle voit arriver Maryse Bastié de Bordeaux et lui fait rencontrer Caudron, elle est marraine de baptême de l’air d’Hélène Boucher, elle permet à Mont-de-Marsan de se munir d’un aérodrome et d’avions permettant de protéger la jeune forêt de pins des Landes. Henri Farbos et Léon Bouyssou font partie des intimes du couple que Bolland/Vinchon forme désormais aux yeux du monde.

En 1930, six années après leur rencontre, le divorce d’Ernest est prononcé, et il épouse la plus célèbre aviatrice acrobate de l’air du monde, à la mairie de Clichy. Leur arbre généalogique révèle qu’ils étaient cousins au 7e degré et descendaient tous deux de Pépin le Bref.

En 1934, Louise Faure Favier, son amie depuis 1920, lui fait rencontrer Louise Weiss. Celle-ci demande à l’aviatrice de promouvoir la cause du vote des femmes. Maryse Bastié et Hélène Boucher s’engagent brièvement dans ce combat, mais leurs constructeurs et sponsors voient d’un mauvais œil cet engagement politique de leurs protégées alors que les grèves des ouvrières débutent dans les usines d’aviation partout en France. L’aventure féministe stoppera net.

Opposée à tous les totalitarismes, prônant l’humanisme vrai, amie des mécaniciens, de peintres comme Moïse Kisling, d’auteurs tels Pierre Dac et Boris Vian, et complice de la première chroniqueuse de l’air, Louise Faure-Favier, tout autant que de Liane de Pougy, ancienne courtisane et maîtresse de toutes les têtes couronnées des années 1900, elle devient l’ardent soutien du nouveau ministre de l’Air, le jeune Pierre Cot. Jean Moulin, responsable des raids aériens du ministère, est également un proche du couple Bolland-Vinchon, tout comme Joseph Sadi-Lecointe, ardent défenseur de l’aviation populaire. L’aviatrice mobilise ses forces pour aider au recrutement des pilotes de l’escadrille España dirigée par André Malraux, à partir de 1936. Ses choix et ses positions politiques ouvertement à gauche lui valent de voir tous ses avions sabotés. Le but des saboteurs est de faire s’envoler la prime d’assurance des avions du couple, et de les empêcher de voler. Elle connaîtra sept accidents qui auraient pu être mortels.

En 1940, elle décide avec son mari de rester à la frontière entre la zone libre et la zone occupée par les Allemands, à Donnery, un point qui se révèle stratégique. Tous deux rejoignent le réseau CND-Castille du Loiret. Ernest Vinchon est agent P1 à Paris, Adrienne Bolland agent P2 à Donnery. Elle devient opératrice radio, chargée du repérage des terrains susceptibles de servir aux atterrissages et parachutages clandestins de la Résistance.

L’après-guerre la verra se battre encore pour obtenir la retraite des anciens combattants, civils. Vinchon, son mari, sortait de la prison de Fresnes, où il avait été incarcéré à la fin de l’Occupation, avec une pleurésie qui le laisse très affaibli.

En 1961, Air France fête les 40 ans du survol historique de la cordillère des Andes en offrant le voyage au couple Bolland-Vinchon. Elle devient l’ambassadrice officielle de la compagnie, qui lui permet de voyager et de passer le virus du pilotage aux jeunes.

En 1971, Air France fête la première traversée d’un vol direct Paris-Santiago du Chili, et le cinquantenaire de son passage des Andes est l’évènement de l’année pour la presse sud-américaine. Adrienne est accompagnée de 30 personnes. Leur tournée les mène de Rio à Santiago en passant par São Paulo, Montevideo, Buenos Aires et Mendoza.

Adrienne Bolland meurt le dans le 16e arrondissement de Paris. Elle est enterrée aux côtés de son époux (mort en 1966) au cimetière de Donnery, dans le Loiret, berceau de sa famille. Son frère, ses proches encore vivants et quelques membres d’honneur des Vieilles Tiges sont présents à ses obsèques.

Elle est la seule gloire des « ailes françaises » à ne pas avoir de monument à son nom en France ou à l’étranger. Néanmoins, on trouve une fresque à Arcueil depuis .

En 2018, une partie des archives familiales est versée aux archives départementales du Loiret après une conférence donnée par l’historienne et spécialiste d’Adrienne Bolland, Coline Béry.

- Officier de la Légion d’honneur (1947 ; chevalier en 1924)

- Médaille de la Résistance (décret du 31 mars 1947)

- Médaille du Mérite du Chili (après décret spécialement voté pour elle en 1921)

- Grande médaille de l’Aéro-Club de France (1967)

- Médaillée d’or de l’Aéro Club de Buenos Aires

- Vice-présidente de l’Association nationale des Résistants de l’Air

- Présidente d’honneur de l’Aéro-club de France

- Reine des vendanges de la province de Mendoza (Argentine), ville dont le gouverneur lui offre les clefs en 1971

18 mars 2016 : l’islamiste terroriste Salah Abdeslam est arrêté lors d’une opération policière à Molenbeek (Belgique), après 125 jours de cavale.

Affilié à l’État islamique, il est impliqué dans les attentats du qui ont fait 131 morts en région parisienne. Sur la « route des Balkans » utilisée à partir de l’été 2015 par des centaines de milliers de migrants, il convoie, par quatre allers-retours de Bruxelles à des localités allemandes et hongroises, la quasi totalité du commando qui commettra ces attentats ainsi que ceux de Bruxelles le . Le , il est le loueur de la voiture utilisée par les assaillants de la salle du Bataclan, et dépose les trois kamikazes devant le Stade de France où ils se font exploser. Son frère, Brahim Abdeslam, participe aux fusillades des terrasses parisiennes et se fait à son tour exploser dans un bar proche de la place de la Nation. Salah Abdeslam aurait pour sa part renoncé au dernier moment à faire de même, ou son matériel aurait été défectueux. Il abandonne alors son véhicule dans le 18e arrondissement parisien, puis jette sa ceinture explosive dans une poubelle à Montrouge. Il parvient à s’enfuir de la région parisienne avec l’aide de complices venus le chercher la nuit même des attentats, qui le déposent à Laeken avant qu’il soit conduit vers Schaerbeek où il reste caché dans un appartement pendant 20 jours. Puis il se retranche à Forest.

Il est arrêté lors d’une opération policière menée à Molenbeek-Saint-Jean (commune dans laquelle il a grandi) le , après une cavale de 125 jours. Il est impliqué dans une fusillade ayant eu lieu dans un appartement de Forest trois jours plus tôt, ce qui lui vaut également un procès en Belgique. Son implication dans la préparation des attentats du à Bruxelles, qui ont lieu quatre jours après son arrestation, est également en question. Remis aux autorités françaises le , incarcéré à Fleury-Mérogis, il observe durant six ans le plus parfait mutisme.

Le , il quitte la maison d’arrêt pour être jugé puis condamné par la justice belge pour « tentative d’assassinat à caractère terroriste » à 20 ans de prison ferme, au même titre que son complice Sofiane Ayari. Il est à nouveau écroué à Fleury-Mérogis à son transfert en France.

Le procès de ses actes en lien avec les attentats de Paris s’inscrit dans le cadre d’un procès plus général sur les suspects du , qui débute le au Tribunal de Paris. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible le 29 juin 2022.