La rubrique CHRONICORUM BELLI réalisée en grande partie avec le contenu de l’encyclopédie libre en ligne WIKIPEDIA (licence CC BY-SA 4.0) avec des éléments de recherche sur le NET ajoutés par TB. Si vous souhaitez ajouter des éléments (documents PDF, références à des livres, des vidéos, des documents audio, etc.) vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante : contact[@]theatrum-belli.com. Bonne lecture.

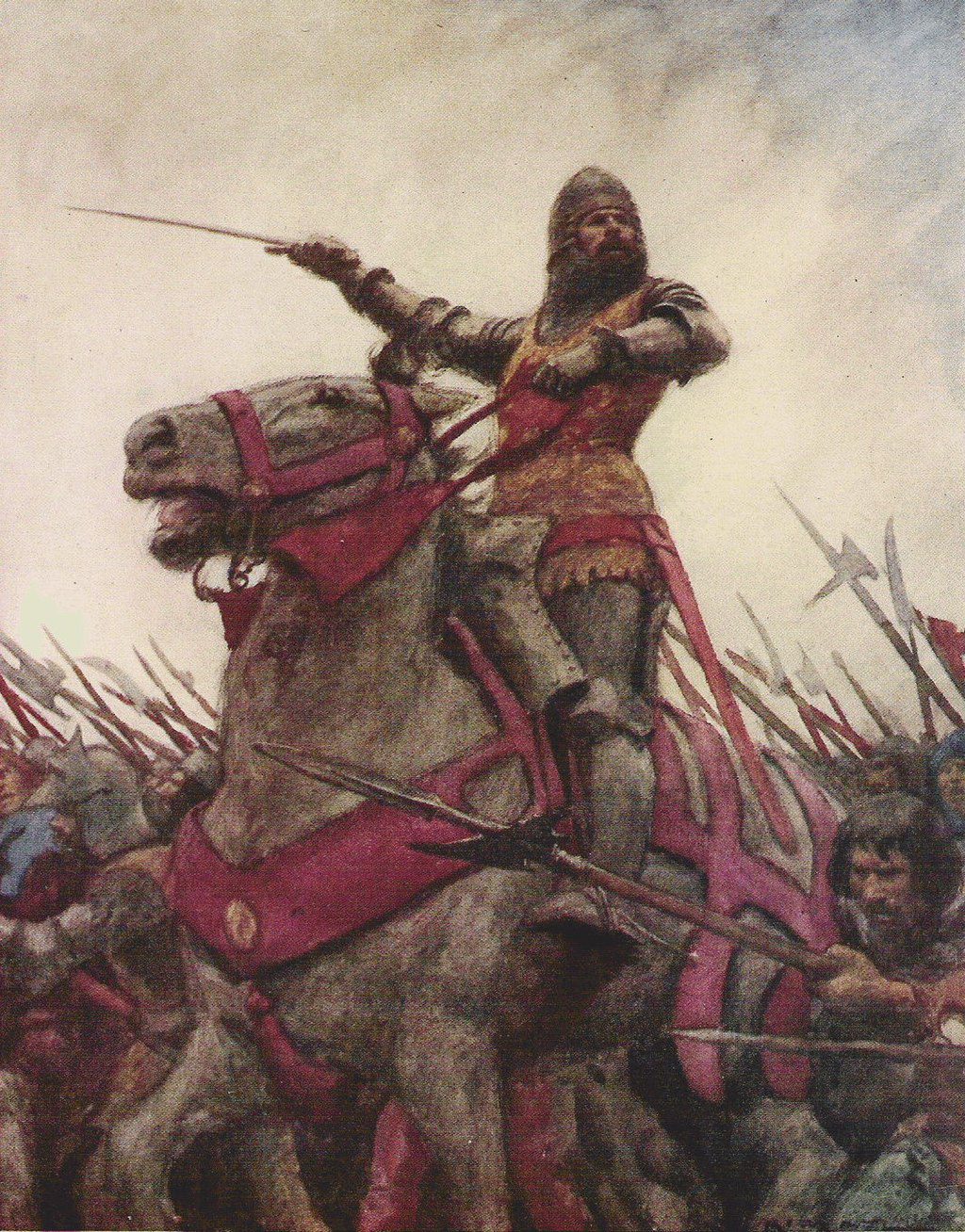

16 septembre 1400 : Owain Glyndŵr est proclamé Prince de Galles par ses partisans.

Owain Glyndŵr, né vers 1359 et mort vers 1416, est le dernier Gallois à se faire appeler « prince de Galles ». Descendant des princes de Powys par son père et de ceux de Deheubarth par sa mère, il déclenche la révolte contre l’emprise anglaise sur son pays. Il est aussi connu sous la forme anglicisée d’Owen Glendower, notamment dans Henri IV de Shakespeare.

***

Owain Glyndŵr, seigneur de Glyndyfrdwy, n’appartient pas à la lignée princière du royaume de Gwynedd c’est un descendant de la dynastie du royaume de Powys issue de Bleddyn ap Cynfyn († 1075), demi-frère utérin de Gruffydd ap Llywelyn ap Seisyll et descendant en ligne féminine des dynasties de Gwynedd et de Dyfed/Deheubarth . Son père Gruffyd est le petit-fils de Gruffyd Fychan 1er († 1289) de Powys. sa mère Elen fille de Thomas ap Llywelyn de Ceredigion lui apporte en héritage un cantref ancestral en Edeirnion.

Owain Glyndŵr, seigneur de Glyndyfrdwy, n’appartient pas à la lignée princière du royaume de Gwynedd c’est un descendant de la dynastie du royaume de Powys issue de Bleddyn ap Cynfyn († 1075), demi-frère utérin de Gruffydd ap Llywelyn ap Seisyll et descendant en ligne féminine des dynasties de Gwynedd et de Dyfed/Deheubarth . Son père Gruffyd est le petit-fils de Gruffyd Fychan 1er († 1289) de Powys. sa mère Elen fille de Thomas ap Llywelyn de Ceredigion lui apporte en héritage un cantref ancestral en Edeirnion.

Glyndŵr naît dans une famille prospère de propriétaires terriens au Nord-Est du pays de Galles. Il fait partie de la petite noblesse anglo-galloise des Marches galloises, dans un milieu qui fait à la fois partie de la société anglaise et de la société galloise, occupant des fonctions importantes pour le compte des seigneurs des Marches tout en maintenant, dans la société galloise traditionnelle, leur propre statut de « uchelwyr », c’est-à-dire nobles descendant des dynasties royales d’avant la conquête.

Son père, Gruffudd Fychan deuxième du nom, qui est tywysog (prince) de Powys Fadog (la partie nord du Powys) et seigneur de Glyndyfrdwy, meurt peu après 1370, laissant Owain à sa mère Elen ferch Tomas ap Llywelyn de Deheubarth. Il semble qu’il ait eu un frère ainé, Madog, qui dut mourir en bas âge.

Owain ap Gruffydd est élevé chez le seigneur Sir David Hanmer. De là on pense qu’il est envoyé à Londres pour étudier le droit aux Inns of Court. Il y étudie comme apprenti pendant sept ans, suffisamment pour y acquérir une bonne connaissance du droit, mais trop peu pour y être connu comme homme de loi. Il est probablement à Londres lors de la révolte paysanne de 1381. En 1383, de retour en Galles, il épouse la fille de Sir David, Margaret, et s’établit comme squire de Sycharth et Glyndyfrdwy.

En 1385, sous les ordres de Richard FitzAlan, comte d’Arundel il participe à la guerre que mène le roi d’Angleterre Richard II contre l’Écosse. En 1387, il participe à la bataille de Margate au large des côtes hollandaises. Survient la mort de Sir David en 1388, et Owain son exécuteur testamentaire rentre au pays de Galles s’occuper de ses biens. Pendant dix ans il vit dans le calme. Le barde Iolo Goch (Iolo le Rouge) qui le visite régulièrement dans les années 1390, écrit quelques odes à sa gloire, et célèbre sa générosité.

À la fin des années 1390, une série d’événements pousse Owain à la rébellion. D’abord Richard II avait monté un plan pour consolider son emprise sur le royaume d’Angleterre et briser le pouvoir des seigneurs qui menaçaient constamment son autorité. Comme cela faisait partie de son plan, Richard commence à déplacer ses bases du sud-ouest vers l’ouest. Il établit une nouvelle principauté autour du comté de Cheshire et cherche à renforcer son pouvoir en Galles.

Le pays était divisé en États féodaux, évêchés, comtés, partiellement autonomes, et quelques territoires sous administration royale directe. Richard élimine ses rivaux et s’approprie leurs terres pour les distribuer à ses favoris. Ce faisant, il constitue une nouvelle classe de Gallois pour remplir les postes nouvellement créés dans ses nouveaux fiefs. Pour ces hommes les derniers jours du règne de Richard II représentaient des occasions à ne pas manquer. Mais pour la haute noblesse anglaise tout cela prouvait que Richard était devenu incontrôlable.

À l’été 1399, Henri Bolingbroke, héritier du duché de Lancastre, revient d’exil pour réclamer ses terres. Il lève une armée et marche à la rencontre du roi. Richard rentre en hâte d’Irlande pour régler l’affaire. Ils se rencontrent au château de Conwy, sur la côte nord du pays de Galles. Richard se retrouve arrêté. Il est fait prisonnier, d’abord à Chester, puis au château de Pontefract dans le Yorkshire.

Le Parlement dépose Richard le et proclame Henri roi. Richard meurt dans des circonstances mystérieuses à Pontefract en , mais sa mort reste non officielle quelque temps.

En Galles, on demande pour la première fois aux hommes importants comme Owain de décider quel parti ils prenaient. Les Gallois soutenaient traditionnellement Richard, qui avait succédé à son père comme Prince de Galles. Richard disparu, les chances de promotion des Gallois devenaient tout à coup très réduites.

La révolte commence par une querelle avec le voisin d’Owain. La famille Grey de Dyffryn Clwyd est composée des seigneurs normands réputés être hostiles aux Gallois. Une vieille querelle les opposait à Glyndŵr. En 1399, il en appelle au Parlement pour résoudre l’affaire. Reginald Grey — ami du nouveau roi Henri — use de son influence pour faire rejeter cet appel. De plus il retient délibérément une sommation faite à Owain de rejoindre le roi lors de sa campagne militaire en Écosse. En droit, Owain était tenu de procurer des troupes. Le fait de ne pas y répondre équivalait à une trahison.

Le , Owain passe à l’action et est proclamé Prince de Galles par ses partisans. La déclaration était une révolution en soi. Les hommes d’Owain s’activent dans le nord-est du pays. Le , la forteresse de Reginald Grey à Ruthin est attaquée et presque détruite. Puis vient le tour de Denbigh, Rhuddlan, Flint, Hawarden, et Holt. Le , la ville d’Oswestry est mise à sac par un raid d’Owain. Le 24, Owain se dirige vers le sud. Au même moment, les frères Tudor d’Anglesey entament la guérilla contre les Anglais. Ces Tudors étaient une grande famille d’Anglesey très liée à Richard. Gwilym et Rhys ap Tudur avaient été capitaines des archers lors des campagnes de Richard en Irlande. Ils font rapidement allégeance à leur cousin Owain Glyndŵr.

Glyndŵr mène une guérilla efficace contre les troupes d’Henri IV et devient souverain effectif du pays de Galles en 1404, date de son couronnement. Il convoque la même année son premier Parlement. Soutenue par les Français ainsi que les nobles anglais en révolte contre Henri IV, la révolte s’essouffle à partir de 1406. Perdant peu à peu ses soutiens, Owain est chassé de ses places fortes en 1409. Il mène par la suite plusieurs raids et est mentionné pour la dernière fois dans la région de Snowdonia en 1412. Il rejette un pardon du roi Henri V en 1415. Il meurt aux alentours de 1416. L’autorité du roi d’Angleterre sur le pays de Galles à ce moment-là est alors fermement rétablie.

Source : WIKIPEDIA

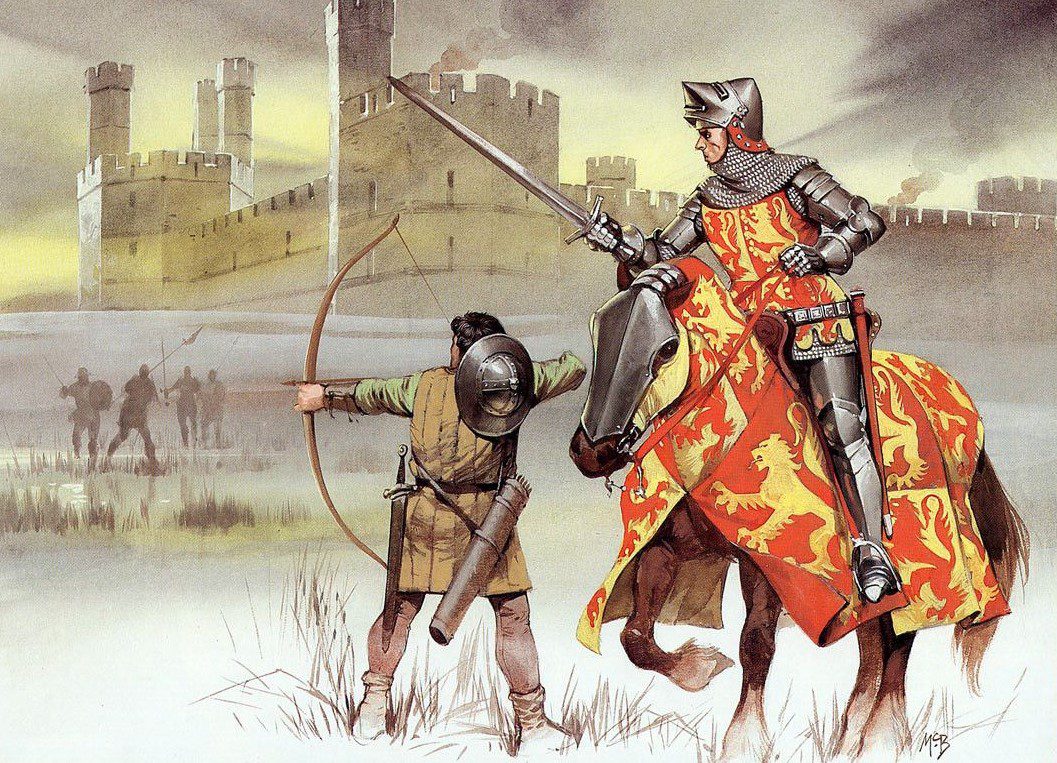

16 septembre 1410 : conquête d’Antequera par Ferdinand 1er d’Aragon (Reconquista).

En l’an 726, Moussa Ibn Noçaïr et Tariq Ibn Ziyad achèvent la conquête arabo-musulmane de la péninsule ibérique. Antikaria est alors incorporée dans la province d’Al-Andalus. La ville reçoit alors un nouveau nom : Medina Antaquira, et reste sous domination arabo-musulmane jusqu’en 1410.

Au cours de la période musulmane, la ville a connu les dominations successives des Omeyyades de Damas, des Omeyyades de Cordoue, des Hammudites, des Almoravides, des Almohades puis des Nasrides de Grenade. Medina Antaquira, qui à l’époque avait une population d’environ 2 600 habitants, est devenue une importante ville-frontière du Nord du sultanat Nasride de Grenade. Pour se défendre contre les troupes espagnoles catholiques, des fortifications et un château (l’Alcazaba) ont été construits. Aujourd’hui, seules quelques parties des murs et des tours peuvent être observées, dont la tour appelée Torre del Homenaje.

Pendant près de deux cents ans, Medina Antaquira a été maintes fois attaquée par les rois chrétiens au cours de la Reconquista. Le d’une armée dirigée par Ferdinand I d’Aragon conquiert la ville. Cela a donné à Ferdinand, qui a été couronné roi d’Aragon en 1412, le titre de « Ferdinand d’Antequera » (Don Fernando de Antequera), et la rue principale porte encore son nom : Calle Infante Don Fernando.

Les musulmans ont été chassés, Antequera est devenue une ville du royaume de Castille. Elle devient alors une forteresse catholique contre les Nasrides du royaume de Grenade, dernier bastion d’Al-Andalus, et une base pour poursuivre la reconquista. Après la conquête de Grenade en 1492, la ville commence à se transformer et s’étendre à l’extérieur des murs. En vingt ans, sa population est passée de 2 000 à environ 15 000 habitants grâce aux terres fertiles et à l’absence d’ennemis.

Après la Reconquête, la ville demeure une importante ville commerciale, au carrefour entre Málaga, Grenade, Cordoue et Séville. Son emplacement, son agriculture florissante et le travail de ses artisans contribuent à l’essor culturel de la ville. Antequera est appelé le « cœur de l’Andalousie » dès le début du XVIe siècle.

C’est une période de restructuration de la ville. Les mosquées sont rasées, remplacées par des églises. La plus ancienne église d’Antequera, de style gothique tardif, la Iglesia San Francisco, a été construite autour de l’an 1500.

Source : WIKIPEDIA

16 septembre 1658 : traité d’Hadiach entre les représentants de l’union Pologne-Lituanie et les cosaques.

Le traité de Hadiach est un traité de paix signé le , à Hadiatch (Hadziacz, Hadiacz, Гадяч) entre les représentants de l’union de Pologne-Lituanie, représentée par S. Bieniewski et K. Jewłaszewski) et les Cosaques, représentés par l’ataman Ivan Vyhovsky et les starshyna (starszyna, les aînés) Iouri Nemyrych, rédacteur du traité, et Pavlo Teteria.

Il vise à placer les Cosaques et les Ruthéniens au même rang que la Pologne et la Lituanie dans l’union de Pologne-Lituanie et la transformer en union de Pologne-Lituanie-Ruthénie (en polonais : Rzeczpospolita Trojga Narodów, « République des trois nations »).

Le traité d’Hadiach comprenait les points suivants :

- Création de la grande-principauté de Rus’ à partir des voïvodies de Kiev, de Bracław et de Tchernihiv, qui, avec le Royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie, ferait partie d’une seule et indivisible Rzecz Pospolita (République) à égalité de droits.

- Le duché devait être gouverné par un hetman, élu à vie parmi quatre candidats choisis par tous les ordres de la société ukrainienne et confirmé par le roi de Pologne.

- Dans le duché devaient être établies des administrations locales à la manière polonaise.

- Dans le duché devaient être restaurés la loi et les tribunaux ainsi que le système administratif-territorial de gouvernement qui existait avant 1648.

- La grande-principauté de Rus’ n’aura pas le droit d’entretenir des relations indépendantes avec les autres voïvodies.

- Les sénateurs devront être de confession orthodoxe.

- La grande-principauté pourra battre monnaie ; à l’image du roi de Pologne.

- Ses forces armées propres devront compter 60 000 cosaques et de 10 000 mercenaires.

- Restauration des grandes propriétés foncières, du servage, et tous les devoirs obligatoires qui existaient avant 1648.

- Au domaine des Cosaques sont garantis les anciens droits et privilèges ; et jusqu’à 100 Cosaques de chaque régiment [il y en avait 16] pourront être anoblis par le Roi, sur demande du Hetman.

- L’union de Brest est annulée sur le territoire de la grande-principauté de Rus’ ; la liberté des religions orthodoxe orientale et catholique est prononcée ; et des sièges permanents dans le Sénat commun de la Rzecz Pospolita sont accordés à l’évêque métropolitain orthodoxe et 5 autres évêques.

- Les forces armées polonaises et lituaniennes n’ont pas le droit de se trouver sur le territoire de la grande-principauté, sauf en cas d’urgence, auquel cas elles seront subordonnées au Hetman.

- Existence de 2 universités : l’Académie Mohyla de Kiev devait se voir accorder les mêmes droits que l’Université Jagellonne de Cracovie ; et un autre collège devait être créé avec le statut d’université.

- Dans tout le pays, il était permis de créer des collèges et des lycées avec le droit d’enseigner en latin.

- Liberté de publication à condition que les documents publiés ne comportent pas d’attaques personnelles contre le Roi.

Malgré l’opposition considérable du clergé catholique romain, le traité d’Hadiach fut approuvé par le roi et le parlement polonais (Sejm) le 22 mai 1659, mais avec un texte modifié. L’idée d’un duché ruthène au sein du Commonwealth fut complètement abandonnée; il s’agissait là d’une tentative du Commonwealth de regagner une influence sur les territoires ukrainiens, perdue à cause d’une série de soulèvements cosaques (comme le soulèvement de Khmelnytsky) et de l’influence croissante de la Moscovie sur les cosaques (comme le prouve le traité de Pereyaslav de 1654).

Malgré l’opposition considérable du clergé catholique romain, le traité d’Hadiach fut approuvé par le roi et le parlement polonais (Sejm) le 22 mai 1659, mais avec un texte modifié. L’idée d’un duché ruthène au sein du Commonwealth fut complètement abandonnée; il s’agissait là d’une tentative du Commonwealth de regagner une influence sur les territoires ukrainiens, perdue à cause d’une série de soulèvements cosaques (comme le soulèvement de Khmelnytsky) et de l’influence croissante de la Moscovie sur les cosaques (comme le prouve le traité de Pereyaslav de 1654).

Le hetman Vyhovsky soutient les négociations avec le Commonwealth, surtout après avoir réprimé une révolte menée par le colonel de Poltava, Martyn Pushkar, et rompu les relations avec le tsarat de Russie pour ses violations du traité de Pereyaslav de 1654. Le traité d’Hadiach est cependant considéré par de nombreux Cosaques comme étant « trop peu, trop tard » ; ceux-ci s’opposent en particulier à l’accord de restitution des propriétés foncières à la szlachta. Après la révolte de 1648, le Commonwealth est très impopulaire auprès des Cosaques ordinaires. Les Cosaques de base considéraient le tsarat orthodoxe de Russie comme leur allié naturel et ne cherchaient guère d’alliance avec le Commonwealth, majoritairement catholique. En outre, Hadiach était un accord qui ne profitait qu’à l’élite des Cosaques — les « starshyna » — qui souhaitait être reconnue comme les égaux de la noblesse polonaise. Ainsi, alors que certains Cosaques, dont le hetman Ivan Vyhovsky, soutenaient le Commonwealth, beaucoup ne le faisaient pas et l’agitation des Cosaques se poursuivait en Ukraine.

La position du Commonwealth est encore affaiblie par une série de pertes dans la guerre russo-polonaise (1654-1667). Le tsar se sentait menacé par le traité de Hadiach, qui affaiblissait son emprise sur les Cosaques. Les Russes considèrent le traité comme un acte de guerre et, avant même sa ratification, envoient une armée en Ukraine. Bien que les forces polono-lituaniennes commandées par Stefan Czarniecki infligent une cuisante défaite aux forces russes lors de la bataille de Połonka et reprennent Vilnius dès 1660, l’absence d’autres succès militaires du Commonwealth, notamment en Ukraine, affaiblit encore le soutien des Cosaques. Le succès initial de Vyhovsky à la bataille de Konotop en juin 1659 n’est pas assez décisif et est suivi d’une série de défaites. Les garnisons russes en Ukraine continuent de résister ; une attaque des cosaques zaporogues contre le khanat de Crimée oblige les alliés tatars de Vyhovsky à rentrer chez eux, et des troubles éclatent dans la région de Poltava. Enfin, plusieurs colonels pro-russes se rebellent et accusent Vyhovsky de « vendre l’Ukraine aux Polonais ».

Incapable de poursuivre la guerre, Vyhovsky démissionne en octobre 1659 et se retire en Pologne. La situation est encore compliquée par l’entrée en guerre de l’Empire ottoman, qui tente de prendre le contrôle de la région contestée et monte toutes les factions les unes contre les autres. Pendant ce temps, le Commonwealth était encore affaibli par la rébellion de Lubomirski. Le traité a été repris en grande partie dans le traité de Tchoudniv de 1660.

Finalement, la Russie fut victorieuse, comme en témoignent la trêve d’Androussovo de 1667 et le traité de paix éternelle de 1686. Les Cosaques ukrainiens tombent dans la sphère d’influence russe, avec beaucoup moins de privilèges sous le régime de l’Hetmanat que ceux qui auraient été accordés par le traité de Hadiach. À la fin du xviiie siècle, l’influence politique des Cosaques a été presque anéantie par l’Empire russe.

Source : WIKIPEDIA

16 septembre 1779 : début du siège de Savannah (guerre d’indépendance américaine).

Le siège de Savannah est une bataille de la guerre d’indépendance américaine qui s’est déroulée en 1779, opposant environ 2 000 Britanniques à 3 500 Français, aux trois-quarts venus des Antilles, et leurs 1 500 alliés américains.

Une année auparavant, la ville de Savannah, capitale de la colonie de Géorgie, avait été investie par le corps expéditionnaire britannique du lieutenant-colonel Archibald Campbell.

Le siège en lui-même consiste en une tentative franco-américaine de reprise de Savannah allant du au . Les Français créent la surprise en mobilisant plus d’une centaine de navires aux Antilles mais les Anglais leur coupent l’accès à la ville en obstruant le canal par des vaisseaux coulés, rendant le siège complexe en termes de logistique.

Le , un assaut majeur contre les Britanniques échoue, qui fait place à une retraite générale après de très lourdes pertes. Les Britanniques conservent le contrôle de la Géorgie jusqu’en 1782 mais renoncent à en faire le pivot de leur offensive.

***

Savannah est la capitale de la Géorgie, qui est alors une colonie de plantations, peu peuplée, qui a connu des arrivées d’esclaves noirs seulement après 1750.

La déclaration de guerre franco-espagnole met sous pression l’ennemi anglais car il doit déployer des troupes sur une beaucoup plus grande échelle, jusqu’à la Floride et l’Arc antillais. Le , l’armée du lieutenant-colonel Campbell s’était alors emparée de Savannah, défendue par un petit millier d’Américains et d’Augusta, que ces derniers échouent à reprendre.

Un fort avait été implanté à Savannah en 1733 pour éviter le bagne à 113 colons anglais surendettés et servir de glacis entre les positions espagnoles et celles des Amérindiens. Il a fallu attendre 1765 pour que la population blanche de cette vaste colonie atteigne 18 000 personnes et 1775, un an avant la guerre d’indépendance américaine, pour le seuil 35 000 personnes.

La ville est située à l’embouchure, de la rivière qui porte le même nom et s’enfonce dans les terres. C’est une place fortifiée de dimension modeste, gardée par seulement 400 miliciens lorsque les Anglais s’en emparent. Sa taille modeste leur permet de l’entourer d’un rideau de fortifications complémentaires sous forme d’une série de redoutes qui entourent la ville, parfois complétant des terrains marécageux à l’est de la ville qui la rend difficile à attaquer de ce côté, et parfois construites en sable, qui seront largement augmentées au cours du siège de Savannah. La ville est bâtie sur une colline escarpée dominant la rivière sur l’une de ses façades, autre barrière naturelle.

Au sein de cette série de redoutes bâtie par les anglais et complétée pendant le siège par un système de tranchées complexe, permettant de perturber le siège par des sorties, l’une, plus avancée, porte le nom de Spring Hill. Cette redoute sera visée en premier par l’assaut de l’armée française qui a cependant sous-estimé sa défense s’exposant à un feu beaucoup plus nourri que prévu, tandis qu’une partie des troupes a vu sa progression freinée par la zone de marécages dont le danger avait été sous-estimé par les stratèges militaires du comte d’Estaing. Au moment où les armées françaises et américaines doivent se replier, les chasseurs volontaires de Saint-Domingue, en liaison avec les grenadiers-Volontaires de cette colonie, chargent à la baïonnette une colonne britannique qui tentait de poursuivre les assiégeants en repli, mais s’étant trop approchés des ouvrages anglais, les hommes de de Saint-Domingue subirent de lourdes pertes.

Le Siège de Savannah est essentiellement composé d’opérations terrestres. Les opérations navales ont joué un rôle car les français ont créé la surprise en amenant un corps expéditionnaire composé aux trois-quarts de soldats volontaires des Antilles, pour la plupart d’ex-esclaves noirs, tandis que les Anglais ont coulé plusieurs de leurs navires pour empêcher la flotte ennemie d’approcher.

Après la bataille navale de la Grenade (), où elle avait battu la Royal Navy, la flotte française du vice-amiral Charles Henri d’Estaing s’est ouvert un accès plus facile aux côtes de l’Amérique du Nord et dans les Antilles.

Cependant, d’Estaing reçoit l’ordre de détacher deux escadres, sous le commandement de La Motte-Picquet et de Grasse, pour protéger respectivement Saint-Domingue et la Martinique, et de former un convoi de navires de commerce pour rentrer en France.

Cette perspective inquiète beaucoup les insurgés américains, qui n’ont pas de marine, face aux Britanniques, qui tiennent Savannah en Géorgie, et peuvent envahir la Caroline du Nord et du Sud.

Sur l’insistance du consul de France à Charlestown, d’Estaing accepte de participer à une opération conjointe avec l’Armée continentale pour prendre Savannah.

Au moment de l’assaut des Franco-américains, la garnison anglaise réunit 2 000 à 3 000 hommes et 150 miliciens, car elle a réussi à mobiliser en quelques jours une colonne de secours, munie de très nombreux canons, mais elle reste face à des assaillants deux fois plus nombreux.

L’assaut des Franco-américains s’appuie sur un effet de surprise car l’armée française, partie très modeste d’Europe, est essentiellement composée d’infanterie de marine récupérée dans les Antilles, essentiellement des anciens esclaves qui obtiennent en échange la liberté, car emporter la place de Savannah peut faire basculer la guerre, ouvrant l’accès à la grande rivière qui s’enfonce dans le continent américain.

Aux côtés des 1 500 chasseurs volontaires de Saint-Domingue, plus tard considérés en Haïti comme des héros de la Guerre d’indépendance des États-Unis, le contingent expéditionnaire parti du Cap-Français le 15 août 1779, comprend aussi 300 hommes des régiments du Cap et de Port-au-Prince et 200 autres prélevés sur la formation récente des « Grenadiers Volontaires de Saint-Domingue », soit un total de 1500 Volontaires de Saint-Domingue. S’y ajoutent 700 hommes pris à la Martinique et 850 pris à la Guadeloupe.

Ces 3 000 hommes venus des Antilles sont commandés par trois officiers vivant à Saint-Domingue, François de Fontanges, chef d’Etat-major, le marquis Laurent-François Le Noir de Rouvray, riche propriétaire de caféières et non-militaire de carrière même s’il servit au Canada et y fut blessé pendant la guerre de Sept Ans. et le lieutenant Jean-Baptiste Bernard Viénot de Vaublanc. François de Fontanges jouera un rôle clé lors de la Révolution française à Saint-Domingue.

Seulement le quart des 3 500 soldats français sont incorporés dans des unités basées normalement en Métropole : 600 détachés des régiments de Foix et de Hainaut et 300 des régiments d’Agenais, de Gâtinais, et de Cambresis en garnison dans la grande colonie à sucre. Aux 600 hommes de troupes continentales française s’ajoute 350 Américains de la milice de Charleston.

La supériorité numérique des Français et des Américains auraient dû leur donner une victoire décisive, même après l’arrivée des renforts de John Maitland, qui permet à la garnison du général suisse Augustin Prévost, commandant l’armée britannique, de totaliser 2 000 à 3 000 hommes et 150 miliciens, qui tiraient à couvert : beaucoup des assaillants n’eurent pas même l’occasion de faire feu et les pertes anglaises furent insignifiantes.

Dès l’arrivée des 30 navires français à l’horizon, les Britanniques, prévenus par le renseignement, ont envoyé des messagers demander des secours, puis ont coulé dans le canal deux vaisseaux armés, quatre transports et plusieurs petits bâtiments, empêchant les vaisseaux de ligne français d’approcher réellement du rivage au risque de s’échouer.

En , le comte d’Estaing informe plusieurs fois Benjamin Lincoln, général américain, que les problèmes de ravitaillement et la dégradation rapide de l’état sanitaire qui en découlent, dans un milieu tropical hostile, exigent un siège de 10 à 15 jours maximum. Le débarquement ne put s’effectuer que le avec de petits vaisseaux envoyés de Charleston.

Le , la ville de Savannah fut sommée de se rendre aux armes de France alors que l’armée américaine n’était pas encore arrivée. Les loyalistes américains en prirent prétexte pour accuser les Français de vouloir faire conquête pour leur propre compte.

Les britanniques demandent 24 heures pour réfléchir, prétexte pour donner le temps à John Maitland de renforcer les troupes dans Savannah par une traversée des terres difficile en raison des marécages, avec un armement qui décuple quasiment le nombre de canons, d’acheminer en quelques jours, plus de 80 canons en batteries contre une dizaine dans la place. Pendant ce temps, le major écossais James Moncrief, ingénieur en chef des Anglais renforce à toute vitesse les fortifications.

Fontange a reproché à son allié américain d’être le responsable de l’arrivée de John Maitland, qui a réduit fortement les chances de succès des Français. Selon lui, Lincoln, a négligé de le bloquer en route, comme il avait été prévu, et a préféré rechercher la gloire militaire en arrivant tôt à Savannah. L’amiral d’Estaing n’était pas au courant de cet accord et a tenté de son côté de le freiner, sans succès non plus car les pilotes de Charleston ont refusé de conduire ses navires français dans la partie praticable du réseau fluvial.

Le temps et la logistique ont joué un rôle-clé dans la Bataille. Plutôt qu’une une brusque attaque, les Français choisirent un siège en règle. Mais la distance qui les séparait de leur flotte et les complications à l’acheminement du matériel, leur firent perdre un temps précieux.

Pour leur faire perdre encore plus de temps, les Anglais ont augmenté rapidement leurs moyens de défense, grâce à plusieurs centaines d’esclaves affranchis, organises sous la direction du major écossais Monkrief, ingénieur en chef, qui perfectionnaient chaque jour les ouvrages de la ville. Pendant anglais des chasseurs volontaires de Saint-Domingue, ces hommes appelés « Loyalistes noirs », sont eux aussi immunisés contre les maladies tropicales. L’ouverture tardive, par les Français, de la vaste tranchée qu’ils avaient su rendre terriblement défensive a permis aux Anglais de noyer leurs adversaires sous un feu intense, lui concentré dans le temps, sachant que c’était le point faible des Français, après les avoir harcelé par des sorties facilités par le dispositif de défense.

Ce ne fut que le 23 au soir que les Français et les Américains ouvrirent la tranchée. Le , le major anglais Graham, à la tête d’un faible détachement des assiégés, fit une sortie sur les troupes françaises, qui le repoussèrent sans difficulté, mais les Français s’approchèrent si près des retranchements de la place, qu’à leur retour ils furent exposés au feu.

La nuit du , une nouvelle sortie eut lieu sous la conduite du major anglais, Mac-Arthur. Elle jeta un tel trouble chez les assiégeants que les Français et les Américains, dans la plus grande confusion, tirèrent quelque temps les uns sur les autres.

A partir du 3 octobre, les pilonnent la ville pendant cinq jours avec leurs canons péniblement débarqués des bateaux, terrorisant les civils avec « plus d’un millier » de projectiles incendiaires mais sans rompre les fortifications.

Assiégeants et assiégés se canonnèrent ainsi sans grand résultat jusqu’au 8 octobre. Ce jour-là, Pierre Charles L’Enfant, major de l’armée américaine, marcha avec 5 hommes à travers un feu très vif pour mettre le feu aux abattis. L’humidité du bois l’en empêcha.

Les ingénieurs français, ne croyaient plus à un succès rapide par un siège en règle, et les officiers de marine rappelaient les périls menaçant la flotte.

Le comte d’Estaing se détermina à livrer l’assaut le 9 octobre. La redoute de Spring hill a été perçue à tort comme le point faible du dispositif anglais, complétant les défenses naturelles, au nord de la ville, un bois marécageux, le Yamacraw swamp, et à l’ouest une falaise. Une partie des troupes d’assaut censée attaquer cette redoute sont arrivées en retard, le bois marécageux censé leur apporter une couverture s’étant révélé un piège et le rendez vous de 4 heures du matin n’a pu être honoré.

L’attaque, censée créer la surprise, démarre avec une heure et demie de retard. Alors qu’il fait encore nuit, le son des cornemuses écossaises « suscite des frissons » chez les assaillants, qui espéraient réveiller l’ennemi. La milice américaine lance deux fausses attaques de diversion, mais sans trop géner le feu nourri des Britanniques qui met assez rapidement le front de la colonne en désordre. Jean Gaspard de Vence, commande l’avant-garde française de 80 hommes, qui atteint tout juste redoute. En nombre insuffisant, les assaillants sont pris entre trois feux des Anglais, et ceux pris dans le marécage constituent des cibles faciles.

Jean Gaspard de Vence repasse le fossé dans l’autre sens et avec ses quelques grenadiers emporte l’amiral D’Estaing, blessé. Le colonel Maitland ordonne une sortie pour les poursuivre à la baïonette, dans l’un des combats au corps à corps les plus âpres de la guerre et le plus meurtrier depuis la bataille de Bunker Hill qui avait eu lieu quatre ans plus tôt à Boston, le 17 juin 1775. En moins d’une heure on compte 521 victimes françaises et 231 américaines, pour seulement un mort et 39 blessés côté Anglais. Comble de malchance, et contribuant à la cacophonie, la charge de cavalerie du comte Pulaski à travers les redoutes se perd dans les brouillards et vient percuter l’infanterie alliée, les soldats l’évitant en retombant dans la zone marécageuse où ils tombent nez à nez avec les Américains en retard.

Selon le major Thomas Pickeney, « les scènes de confusion qui sont alors apparues ont rarement été égalées ». Les assaillants, après avoir subi le feu des ennemis pendant 55 minutes, sont en grande difficulté du fait du nombre énorme de morts et de blessés. Ils tentent une retraite générale, qui est facilitée par les attaques de diversion menées pour freiner une contre-attaque ennemie, par les chasseurs volontaires de Saint-Domingue et le général polonais Casimir Pulaski, atteint d’une blessure mortelle en tentant sans succès d’entrer dans la ville, entre les redoutes, avec 200 cavaliers américains.

La retraite des Français est décidée sans accord des Américains qui doivent à leur tour se retirer le 18 octobre. L’échec de l’Amiral d’Estaing sera cependant moins vilipendé que le précédent à Newport.

La flotte françaises part au soir du 28 octobre de Savannah, pour revenir Saint-Domingue la Guadeloupe et la Martinique, mais une tempête surprend deux de ses escadres près des Lucayes, où la flotte britannique en embuscade s’empare de trois de ses navires: l’Alomène, la Blanche et la Fortunée. Les Anglais capturent des prisonniers enmenés à la Jamaïque.

La ville entière de Savannah a été détruite par le bombardement, et un mois plus tard subit un hiver anormalement froid pour la région, le pire de son histoir. Mais en conservant Savannah, les Anglais peuvent tenter à leur tour un nouvel assaut contre Charleston. Les Anglais reprennent Charlestown en 1780 et attaquent la Caroline par voie terrestre, enclenchant une terrible guerre civile dans l’arrière-pays.

Deux fois blessés, D’Estaing secouru par lieutenant Laurent Truguet avait correctement anticipé le danger du facteur temps. Lors de la sommation, il n’y avait pas dix canons anglais mais les défenses et tranchées improvisées par le major écossais Moncrief, ont permis au général Prévost et au lieutenant-colonel Maitland d’acheminer en quelques jours, plus de 80 canons en batteries, d’où les lourdes pertes du camp d’en face.

Les Anglais, bien que deux fois moins nombreux, n’ont eu quasiment aucune victime car protégés par les remparts, d’après l’auteur de « How the black ». Selon David Ramsay, chirurgien-major américain de la campagne de Savannah, dans son « History of American Revolution », et Hugh MacCall, officiers des mêmes troupes, dans son « History of Georgia », s’accordent pour estimer les pertes générales des effectifs d’attaque se sont élevées à 1 133 hommes, dont 821 Français et 312 Américains.

Les premiers ont été proportionnellement plus touchés car il y avait 3 500 assaillants français pour 1 500 américains. Un document des Archives Nationales de Paris donne une autre estimation beaucoup plus basse de 16 officiers et 168 soldats tués. La vigueur de l’attaque gène cependant les Anglais, qui renoncent à leur grande offensive et se décident ensuite de se retirer de Caroline. L’action du corps des chasseurs volontaires de Saint-Domingue est saluée dans le Journal du siège rédigé par Antoine O’Connor et annoté par le chef de l’expédition française : il a sauvé l’armée franco-américaine de pertes très lourdes car il a couvert efficacement sa retraite.

Le siège de la bataille de Savannah est commenté par Antoine-Térence O’Connor, de la brigade irlandaise, capitaine du corps royal français du génie : « Ce fut un carnage affreux… Le général Pulaski est mortellement blessé, le vicomte de Béthisy blessé de deux coups de feu, le vicomte de Fontanges, major-général, chef d’état-major de l’amiral d’Estaing, dangereusement blessé, Monsieur Brown, major du Dillon est tué, le baron de Steding est blessé et peu après Monsieur le général-amiral d’Estaing est blessé au bras. Tout cela répand la plus grande confusion. Les avant-gardes chargent une deuxième fois et sans succès, le désordre augmente, la plupart des chefs sont blessés… Les avant-gardes donnent pour la troisième fois, soutenus par les troupes que le général venait de rassembler. La charge fut longue, le canon des ennemis fit un grand ravage… Monsieur le général, blessé pour la deuxième fois d’une balle qui lui traversa la jambe, témoin du désordre qui commençait à se renouveler, fait battre en retraite à Monsieur le vicomte de Noailles… Cette action n’a pas duré plus d’une heure, elle a été très vive. Il parait que certains déserteurs américains avaient averti la veille les ennemis du point d’attaque. »

Ce témoignage de première main est accompagné d’annotations personnelles de l’amiral d’Estaing : « Le journal du siège de Savannah rédigé par M. Antoine O’Connor étant véridique et me paraissant bien fait, je crois devoir le mettre sous les yeux sans y rien changer et tel qu’il m’a été envoyé par cet ingénieur du roi, seul embarqué avec moi. Il a conduit tous les travaux avec autant d’intelligence que de bravoure. Il s’était déjà très distingué à la prise de la Grenade. »

Cette bataille est connue dans l’histoire d’Haïti, pour la participation de la célèbre brigade des 1500 Chasseurs volontaires de Saint-Domingue, considérés en Haïti comme des héros de la Guerre d’indépendance des États-Unis.

Henri Christophe futur président d’Haïti, a fait partie de ces troupes. Parmi les combattants, plusieurs officiers blancs devinrent ensuite des figures des réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique, d’autres de la Révolution française.

D’Estaing, gravement blessé et jugeant la saison trop avancée pour de nouvelles opérations, revient à ses premières instructions et ramène la flotte vers les Antilles. Le Magnifique, très endommagé, est renvoyé à la Martinique avec l’Annibal et le Réfléchi : éprouvés en route par les tempêtes, ils y arriveront entre le 20 et le . De Grasse, après avoir s’être approvisionné en farines dans la Chesapeake, repart pour les Antilles avec les Robuste, Fendant, Diadème, Sphinx, Iphigénie et Alceste ; le mauvais temps oblige le Fendant à rentrer dans la Chesapeake et il n’arrivera à la Martinique qu’en . Le reste de la flotte rentre en France en ordre dispersé, soit par Toulon, soit par les ports de l’Atlantique.

Immédiatement après l’insuccès de cette entreprise, la milice américaine, forte d’un millier d’hommes, retourne dans ses foyers. Le major général Benjamin Lincoln se retire dans Charleston où il tente de convaincre le congrès de Caroline du Sud de lever de nouvelles troupes : il n’obtient que partiellement satisfaction. En , le général britannique Henry Clinton débarque en Caroline du Sud avec des forces importantes et conduit le siège de Charleston entre mars et : Lincoln est obligé de capituler. La situation des Américains ne s’améliorera qu’avec l’arrivée du second corps expéditionnaire français en .

Source : WIKIPEDIA

16 septembre 1873 : les troupes allemandes évacuent la France.

L’évacuation de Verdun par les troupes allemandes marque la fin de l’occupation militaire suite à la défaite de 1871, à l’exception de l’Alsace-Lorraine, annexée. La rançon exigée par Bismarck est de 5 milliards de Franc-or, soit environ 15 milliards d’euros. Un emprunt d’État a été levé pour collecter les fonds. En quelques jours, l’emprunt est couvert 4 fois… !

16 septembre 1896 : le général Gallieni nommé gouverneur de Madagascar.

Fort de son expérience indochinoise (92-96), le général Gallieni applique à la « Grande Île », Madagascar, les principes coloniaux qu’il a testés avec succès en Extrême-Orient. Il pacifie progressivement l’île, nouvellement annexée par la France. Patiemment, intelligemment mais parfois fermement, il met en place tous les ingrédients qui feront de Madagascar une des plus belles réussites des coloniaux français. Un de ses grands subordonnés, le futur maréchal Lyautey, théorisera et développera ce qui jusqu’alors s’appelait le système Gallieni, la colonisation par « tâches d’huile », bref l’esprit Troupes de marine (TDM).

16 septembre 1914 : création du Canadian Aviation Corps ou CAC.

Crée sous l’égide du colonel Sam Hughes, ministre de la Milice et de la Défense. Il n’a compris que deux officiers et un mécanicien, le capitaine Ernest Lloyd Janney que certains considéraient comme un escroc. sa nomination initiale en tant que capitaine et l’unité elle-même sont incertaines, bien que probablement légitimes, puis tard et le lieutenant William Frederick Nelson Sharpe, ainsi que d’un militaire du rang, le sergent d’état‑major Harry A. Farr.

Le seul avion de cette force est un hydravion biplan Burgess-Dunne Dunne D.8 conçu pour l’United States Navy acheté par E. L. Janney pour 5 000 dollars à son constructeur à Marblehead le 17 septembre 1914. Lors de son vol vers le Canada le 21 septembre avec comme pilote Clifford Webster de la société Burgess-Dunne et passager E. L. Janney, l’appareil biplace tomba en panne et ce dernier déboursa 2 500 dollars pour un moteur de rechange.

L’avion était à nouveau pilotable le 28 septembre. Cependant, ils étaient si en retard qu’ils contournèrent Valcartier et se dirigèrent vers Québec, débarquant dans le Port de Québec. N’ayant pas de temps à perdre, l’avion a été monté sur le pont du SS Athenia (1903) qui part le 3 octobre vers la Grande-Bretagne. Cependant, les seules précautions prises ont été d’amarrer l’avion au pont, rien n’a été couvert ni protégé, et les tempêtes rencontrées pendant le voyage ont fait des ravages. À son arrivée à Plymouth n’est pas considéré comme un avion de combat par les britanniques.

Il n’a jamais volé en Europe et il a pourri, devenant « un tas de ferraille sans aucune valeur », dans la plaine de Salisbury, où s’entraînait le Corps expéditionnaire canadien (CEF).

Les autorités du CEF ont déclaré que Janney avait été absent sans permission depuis le 1er décembre 1914, mais comment pourraient-ils discipliner l’homme alors qu’il n’y avait pas de document confirmant son appartenance à l’armée? Il a été autorisé à démissionner de sa commission, bien qu’aucun document ne lui en ait accordé une.

Le CAC a fait long feu et les volontaires pilotes canadiens sont intégrés au Royal Flying Corps.

La Marine royale canadienne crée le Service aéronaval de la Marine royale du Canada en septembre 1918 puis la Force aérienne canadienne en 1920.

Source : WIKIPEDIA

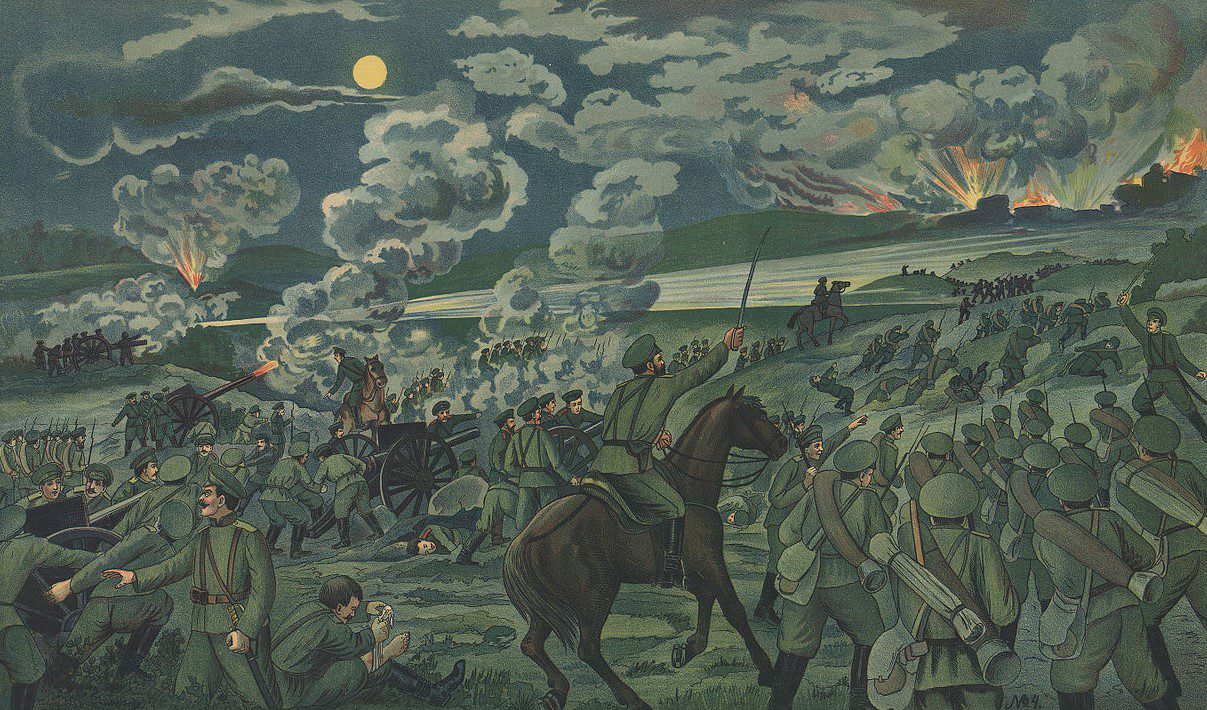

16 septembre 1914 : début du siège de Przemyśl.

Le siège de Przemyśl a été l’un des sièges les plus importants de la Première Guerre mondiale et une défaite sévère de l’Autriche-Hongrie. Le siège a commencé le 16 septembre 1914 et a été brièvement suspendu le 11 octobre du fait d’une offensive austro-hongroise. Le siège a repris le 9 novembre 1914 jusqu’au 22 mars 1915, date à laquelle la garnison autrichienne s’est rendue. Au total, le second siège aura duré 133 jours. Un troisième autre siège aura lieu en 1915.

***

Durant les premières semaines du conflit, la Galicie constitue un important champ de bataille, mettant aux prises des armées austro-hongroises et russes dans le cadre d’une vaste guerre de mouvement.

Ainsi, les 1re, 3e et 4e armées austro-hongroises, respectivement commandées par Viktor von Dankl, Rudolf von Brudermann et Moritz von Auffenberg, comptant 500 000 hommes dans leurs rangs, sont envoyés à l’assaut de 1,5 million de soldats russes à partir du .

Les opérations en Galicie débutent après des opérations de concentration des unités austro-hongroises, menées à partir du 6 août 1914. Les opérations débutent véritablement à partir du par des opérations en Pologne russe.

Rapidement, les Austro-hongrois trouvent le succès ; cependant, les victoires initiales, la bataille de Krasnik puis à celle de Komarów, près de Zamość, ne sont que des succès tactiques, sans portée stratégique ; les unités austro-hongroises sont rapidement débordées par les armées russes à la bataille de Lemberg, la ville est d’ailleurs conquise par l’armée russe le .

Enfin, au début du mois de , le commandement austro-hongrois, ne parvenant pas à contenir la poussée russe massive, ordonne la retraite le sur des positions établies à la frontière austro-hongroise, sur la ligne des Carpates. Cette retraite de plus de 250 kilomètres donne à la Russie le contrôle de la Galicie orientale, à l’exception de la forteresse de Przemyśl, encerclée, mais considérablement renforcée.

Encerclée dès la fin du mois d’août 1914, la forteresse résiste aux offensives russes : un coup de main pour saisir la ville est tenté le , mais échoue au terme de deux jours de combats. Ce succès défensif incite Franz Conrad von Hötzendorf, le chef d’état-major austro-hongrois, à monter une opération de dégagement de la ville assiégée.

Grâce à l’offensive allemande de la bataille de la Vistule qui retient l’essentiel des réserves russes loin de la ville, une opération de secours est lancée la 3e armée austro-hongroise du général Borojević parvient, le 18 octobre 1914, à rompre l’encerclement et à ravitailler la ville, alors sur la ligne de front austro-russe. Le camp retranché est alors renforcé. Cependant, la retraite allemande sur la Vistule, non coordonnée avec les manœuvres austro-hongroise oblige les commandants de l’armée commune à abandonner les abords de la ville et à se replier à nouveau jusqu’aux Carpates. Przemyśl est de nouveau encerclée à partir du 9 novembre 1914.

La retraite des unités austro-allemandes en Galicie est suivie d’une occupation de la région par les troupes russes. La ville est de nouveau investie par les troupes russes à partir du .

Le général russe Andreï Selivanov, qui a remplacé Radko Dimitriev à la tête des troupes chargées du siège de la ville, renonce aux attaques frontales trop coûteuses et décide de réduire la ville par la faim. Entre le 23 janvier 1915 et le 27 février 1915, trois offensives sont lancées depuis les Carpates en direction de la ville pour tenter de rompre l’encerclement, sans succès en dépit d’une planification minutieuse. La garnison se rend le 22 ou 24 mars 1915, après avoir fait sauter les forts qui défendent la ville. Les Russes capturent l’ensemble de la garnison, soit 9 généraux, 2 600 officiers et 170 000 simples soldats dont seulement 48 000 hommes valides, le reste étant affaibli par la faim et les maladies.

Dès le début du siège, chacun des belligérants attribue à la chute ou à la résistance de la ville une importance considérable. L’issue du siège est supposée faire pencher les voisins encore neutres de la double monarchie dans un camp ou dans un autre.

La chute de la ville concentre les opérations dans les Carpathes, incitant les Austro-hongrois et les Allemands à mettre sur pieds des unités spécifiques, germano-austro-hongroises, rompues à la guerre de montagne.

Ce succès est cependant éphémère, puisque, rapidement après le lancement de l’offensive de printemps, des unités bavaroises reconquièrent la ville le 3 juin 1915.

Source : WIKIPEDIA

16 septembre 1918 : mort au combat du sous-lieutenant pilote Maurice Boyau (Mars-la-Tour).

Maurice Boyau, plus tard renommé Joannès, né le à Mustapha (aujourd’hui Sidi M’Hamed), en Algérie, et mort pour la France le à Mars-la-Tour (Meurthe-et-Moselle), était un as de l’aviation de la Première Guerre mondiale crédité de 35 victoires aériennes homologuées, la plupart sur des ballons d’observation allemands drachens.

Il était également international de rugby à XV avec six sélections, quatre en 1912 et deux en 1913 comme capitaine lors des deux derniers matches du dernier tournoi des Cinq Nations avant la déclaration de la Première Guerre mondiale.

***

Passionné et doué pour tous les sports (1,81 m pour 75 kg), il pratique surtout le rugby à un haut niveau. Il évolue au poste de troisième ligne aile ou troisième ligne centre d’abord à l’US Dax de 1907 à 1909 — dont le stade porte actuellement son nom depuis 2001 et où une statue fut érigée en son honneur en 1924 — puis au Stade bordelais pendant cinq ans jusqu’en 1914, avant de rejoindre pendant la guerre de 1914-1918 la région parisienne, avec un passage d’un an à Versailles suivi de deux saisons au sein du Racing Club de France de 1916 à 1918. Il est aussi l’un des plus grands internationaux de l’époque (essentiellement alors aux côtés de Marcel Communeau et Fernand Forgues).

Passionné et doué pour tous les sports (1,81 m pour 75 kg), il pratique surtout le rugby à un haut niveau. Il évolue au poste de troisième ligne aile ou troisième ligne centre d’abord à l’US Dax de 1907 à 1909 — dont le stade porte actuellement son nom depuis 2001 et où une statue fut érigée en son honneur en 1924 — puis au Stade bordelais pendant cinq ans jusqu’en 1914, avant de rejoindre pendant la guerre de 1914-1918 la région parisienne, avec un passage d’un an à Versailles suivi de deux saisons au sein du Racing Club de France de 1916 à 1918. Il est aussi l’un des plus grands internationaux de l’époque (essentiellement alors aux côtés de Marcel Communeau et Fernand Forgues).

Maurice Boyau est mobilisé au 37e régiment d’infanterie coloniale comme simple soldat lorsque la guerre éclate (décret du 1er) et combat avec lui dans les Vosges. Il est ensuite muté le au 8e escadron de train des équipages, où il officie comme conducteur d’automobiles, pendant environ un an, avant d’être détaché le au 1er groupe d’aviation de Longvic pour suivre une formation de pilote.

Il reçoit son brevet de pilote militaire le à l’école de pilotage de Buc et est nommé brigadier le . Ses connaissances techniques et ses talents de meneur d’hommes incitent les autorités militaires à l’affecter comme pilote-instructeur d’abord à l’école d’aviation de Pau puis à celle de Buc où il est détaché le 1er.

Mais Maurice Boyau insiste pour rejoindre une unité de combat. Sa demande sera entendue et, le , il rejoint – il est alors caporal – l’Escadrille N 77, plus tard surnommée par le journaliste Jacques Mortane « Escadrille sportive » en raison du grand nombre d’athlètes dans ses rangs. Il va y passer le reste de la guerre.

L’escadrille N 77, à sa création, n’a pas d’insigne propre et les pilotes décorent leur appareil d’un insigne personnel. Boyau décore son Nieuport d’un grand teckel dont le corps s’étend sur toute la longueur du fuselage.

Le , il est promu au grade de maréchal des logis. Le , il remporte sa première victoire sur un Aviatik, qui vient d’abattre son camarade Raymond Havet sous ses yeux. Malgré ce succès, Boyau trouve que vraiment « ça manque de Boches » dans la région. Il médite des projets audacieux. Il demande l’autorisation d’aller lancer quelques bombes chez l’ennemi sur avion de chasse. On commence par sourire, mais on finit par comprendre.

Le sergent Boyau obtient les obus nécessaires et, le , s’en va avec le sergent Boillot, frère du champion de course automobile, attaquer l’aérodrome de Marimbois, près de Thiaucourt-Regniéville. Lancés à 150 km/h, ils descendent à 220 mètres du sol et laissent tomber leurs projectiles. L’effet est immédiat : des réserves d’essence sont incendiées, les hangars s’effondrent en flammes au bout de quelques instants. Cet exploit lui vaut la citation suivante : « Le 16 mars 1917, a abattu un avion allemand dans les lignes ennemies. Le 23 mars, est descendu à moins de 250 mètres sur des hangars d’aviation ennemis et les a bombardés avec plein succès ».

Le 1er, l’Escadrille N77 est rééquipée avec des SPAD plus performants, elle change de nom et devient l’Escadrille Spa77.

Le , il partage sa première victoire sur un ballon avec son compagnon d’armes, un autre grand as Gilbert Sardier, au-dessus de Géline sur la commune d’Hoéville. Le , alors qu’il vient d’incendier son second ballon, son moteur cale alors qu’il redresse de son piqué et il doit se résoudre à se poser en vol plané dans un champ situé dans les lignes allemandes. Alors que deux automitrailleuses allemandes approchent pour le capturer, il parvient à faire redémarrer son moteur et décolle sous le nez de ses poursuivants. Selon le témoignage de son camarade d’escadrille Henri Decoin qui le rapporte au journaliste Jacques Mortane, Boyau « se penche hors de la carlingue, accuse un virage et de sa main gantée de fourrure leur fait de toutes ses forces le geste caractérisé par l’un de nos plus fougueux académiciens… » (geste qui est très probablement un doigt d’honneur).

Ces divers succès valent au futur as une citation : « Pilote de chasse de grande valeur. Le , a attaqué un premier drachen qui est tombé en flammes, en a attaqué un deuxième, contraignant l’observateur à sauter en parachute » et, pour prendre rang du , la médaille militaire : « Pilote de chasse d’une audacieuse bravoure. Trois fois cité à l’ordre, compte à son actif un avion et un drachen ennemi abattus. Le , a de nouveau détruit un drachen. Contraint d’atterrir en territoire ennemi, a remis son appareil en marche sous le feu d’autos mitrailleuses et a passé les lignes à 200 mètres d’altitude ».

Le , c’est un doublé, le premier : Boyau incendie un drachen avec le sergent Boillot et le sous-lieutenant d’Hautefeuille et, pour porter secours à un camarade, abat un avion ennemi, pris dans un groupe de cinq : « Le , après l’attaque réussie d’un drachen, a attaqué un groupe de cinq avions ennemis, a abattu l’un d’eux, puis a réussi à dégager un de nos avions sérieusement menacé ».

La sixième victoire arrive le , un avion au-dessus de Nancy : « Pilote hors ligne. Chaque jour, en monoplace, chasse, bombarde, photographie. Le , a abattu un avion allemand (5e victoire remportée par ce pilote). »

Maurice Boyau remporte ses dix premières victoires aériennes entre mars et , dont six sur des ballons d’observation, ce qui lui vaut l’honneur d’être mentionné dans le communiqué des armées du . Le 1er, il abat un biplace allemand au nord de Champenoux, pour sa onzième victoire et est nommé sous-lieutenant à titre temporaire le . Il est fin 1917 l’as des as français dans la spécialité de la chasse aux ballons d’observation.

Au printemps de 1918, Boyau équipe son SPAD XIII de « fusées-torpilles » Le Prieur, ancêtres des roquettes air-air, pour abattre des ballons. Avec cet équipement il continue de remporter un certain nombre de victoires à l’été 1918 : 4 en juin, 9 en juillet, et 3 en août.

Entre le 14 et le , il abat ses quatre derniers ballons et porte à 35 le nombre de ses victoires homologuées, ce qui fait de lui le 5e As français de la Grande Guerre.

Il disparaît le au-dessus de Mars-la-Tour au cours d’un combat aérien dont la victoire est attribuée par les allemands à l’as Georg von Hantelmann du Jasta 15. Les causes exactes de sa mort demeurent incertaines et Boyau pourrait également avoir été victime de tirs d’artillerie allemands. Ni son avion ni son corps ne sont retrouvés.

Un match de rugby avait été prévu auparavant dans lequel Boyau aurait occupé une fois de plus la place de capitaine de l’équipe du Racing. La partie est jouée malgré tout, mais ses camarades, refusant de remplacer leur capitaine, la disputent à quatorze.

Le , il est fait officier de la Légion d’honneur pour prendre rang du , avec la citation suivante : « Pilote d’une incomparable bravoure dont les merveilleuses qualités physiques sont mises en action par l’âme la plus belle et la volonté la plus haute. Officier magnifique, animé d’un admirable esprit de sacrifice, fournit, chaque jour avec la même simplicité souriante un nouvel exploit, qui dépasse le précédent. A excellé dans toutes les branches de l’aviation, reconnaissances, photographies en monoplaces, bombardement à faible altitude, attaques des troupes à terre, et s’est classé rapidement parmi les premiers pilotes de chasse. A remporté vingt-sept victoires, les douze dernières en moins d’un mois, en abattant seize drachens et onze avions ennemis. Médaillés militaire et chevalier de la Légion d’honneur pour faits de guerre. Onze citations. »

Le stade omnisports de Dax, stade résident de l’Union sportive dacquoise où Maurice Boyau a joué de 1907 à 1909, porte son nom. Cachée en 1939-1945, sa statue qui trône devant le stade est de nouveau complète depuis le

Source : WIKIPEDIA

16 septembre 1940 : début de la Conscription aux États-Unis.

Le Selective and Training Service Act est signé par Roosevelt. Tous les hommes de 21 à 35 ans seront recensés pour débuter une montée en puissance de l’armée américaine. Les États-Unis n’entreront en guerre qu’après l’attaque de Pearl Harbour (7 décembre 1941) soit plus d’un an plus tard.

Plus tard, lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale , tous les hommes à partir de leur 18e anniversaire jusqu’à la veille de leur 45e anniversaire ont été soumis au service militaire, et tous les hommes à partir de leur 18e anniversaire jusqu’à la veille de leur 65e anniversaire ont été tenus de s’inscrire.

16 septembre 1944 : les Américains prennent le fort Monbarrey (Brest).

Le fort Montbarey est un ouvrage fortifié, construit entre 1777 et 1784 à l’ouest de Brest. Utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par l’armée allemande et l’organisation Todt, il est aujourd’hui un mémorial-musée consacré aux Finistériens et aux Alliés de la France pendant ce conflit.

Ce fort, né de la volonté du roi Louis XVI de faire de Brest une place forte imprenable, était le plus important maillon de la défense terrestre ouest de la ville (prévu pour 500 à 600 soldats). La construction du camp retranché de Brest Saint-Pierre est contemporaine de la Guerre d’Indépendance des États-Unis et de potentielles attaques anglaises par voie terrestre.

Il devint une caserne logistique allemande de juin 1940 à 1944. Il fut un camp de travail pour les centaines de républicains espagnols réfugiés contraints à participer à la construction de la base sous-marine de Brest et aux composantes du mur de l’Atlantique. Dans les derniers jours de la Bataille de Brest des éléments (60-70 selon les sources) de la deuxième division allemande parachutiste, y tinrent un siège de quatre jours, constituant la dernière poche de résistance ennemie au combat. Ce fut après de nombreux assauts et la mise en œuvre de chars lance-flammes britanniques de type Churchill Crocodile que la place se rendit le .

La ville sera libre le 18 septembre, deux jours plus tard.

Source : WIKIPEDIA

16 septembre 1982 : massacre de Sabra et Chatilla (Banlieue de Beyrouth – Liban).

Alors que les troupes de la FMSB, Force multinationale de sécurité à Beyrouth viennent de se retirer du Liban suite au départ de l’OLP (organisation de la libération de la Palestine), Béchir Gemayel à peine élu président du pays périt dans un attentat à la bombe le 14 septembre.

Le soir même Tsahal envahit le Liban et encercle les deux camps. Les phalanges chrétiennes, milices alliées d’Israël et cherchant des responsables à l’attentat ayant couté la vie à Gemayel, investissent les deux petites villes dans lesquelles elles se livrent à un massacre aveugle jusqu’au 18 septembre. Selon les sources, entre 800 et 2000 Palestiniens sont tués. Les images sont nombreuses, insoutenables et largement diffusées. Le scandale est grand dans le monde car Tsahal aurait sciemment laissé faire les phalanges chrétiennes.

Lire Le quatrième mur de Sorj Chalandon (2014).

instructif le peu que j’ai lu, on découvre certaines choses mérite d’être lu tranquillement pour se faire idée