En juillet 1937, les troupes japonaises s’emparent de Shangaï. C’est le début d’un conflit qui ne se terminera qu’en 1945, Face aux armées nippones, bien entraînées et bien armées, les Chinois alignent une armée divisée, qui table sur une force aérienne théorique de 600 appareils, alors que leur parc n’en compte, que 90. Pour faire face aux événements, les Chinois vont devoir faire venir de l’étranger avions et équipages, comme cela a déjà été fait en Espagne l’année précédente.

Aussi, en octobre 1937, Soong May-ling, l’épouse de Tchang Kai-chek, présidente de la commission aéronautique crée-t-elle le 14th Foreign Squadron, destiné à intégrer des cadres étrangers mercenaires et des pilotes chinois. C’est le colonel Claire Lee Chennault, conseiller privé en matière d’aéronautique, qui est chargé du recrutement.

Cette unité de spécialistes est basée à Hankéou, la capitale de la province du Hou-Peï, une ville implantée au cœur de la Chine, à 1 000 km de la mer et à 1 100 km de Shangaï. À l’été 1937, Hankéou devient le siège du gouvernement nationaliste après la chute de Nankin et l’invasion des zones côtières par les Japonais.

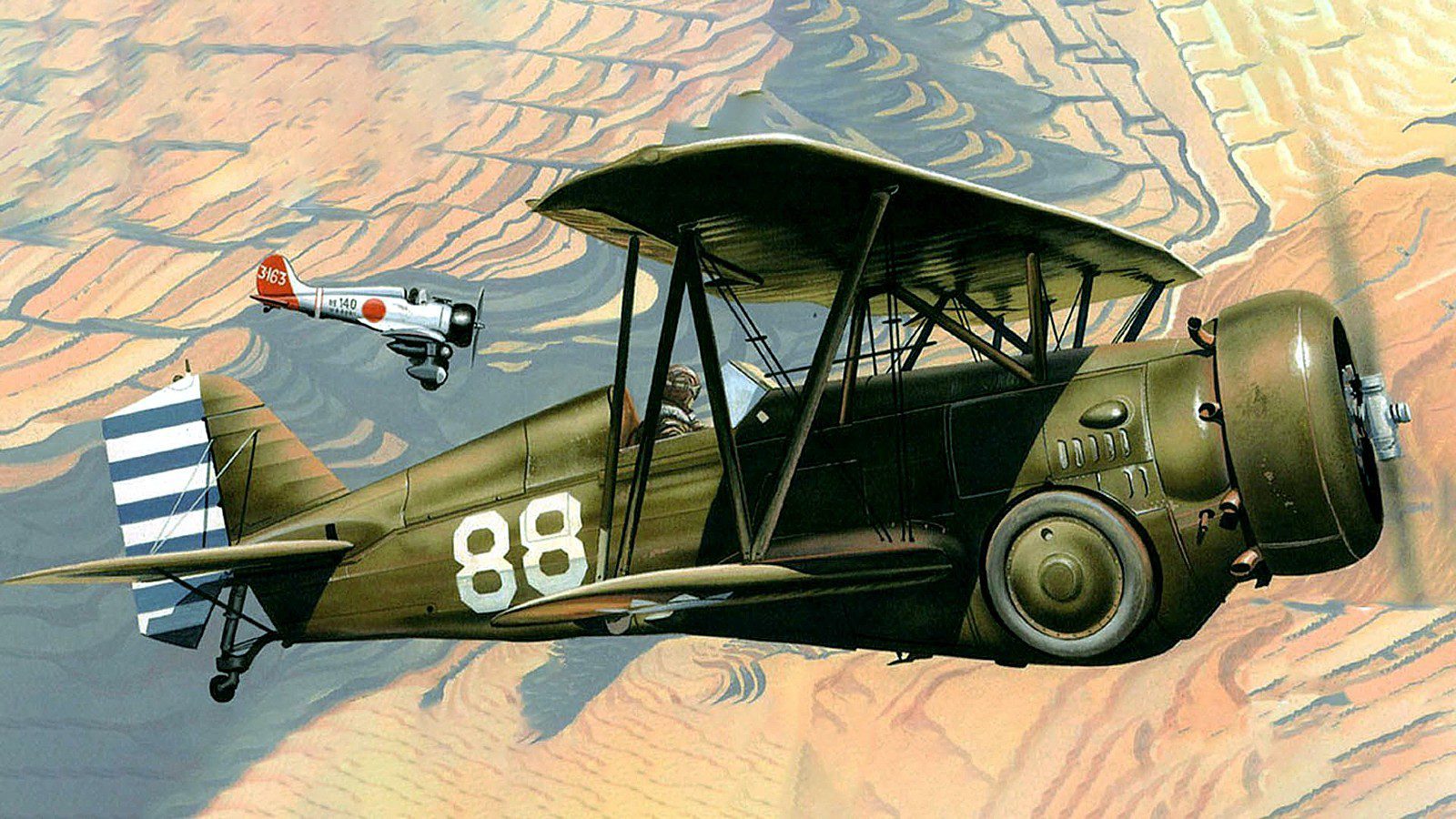

La Chine constitue alors un marché de rêve pour les industries aéronautiques du monde entier. Sur toutes les bases chinoises, on trouve un assemblage assez disparate de chasseurs et de bombardiers d’origines britannique, française, italienne et, surtout, américaine. Organisé par le futur créateur des Tigres volants, le 14th Foreign Squadron choisit comme appareil de base le Vultee V-11G, un triplace de bombardement aux performances plus qu’honnêtes. L’escadrille va également voler sur des Northrop 2E, une extrapolation militaire des célèbres Delta des années trente.

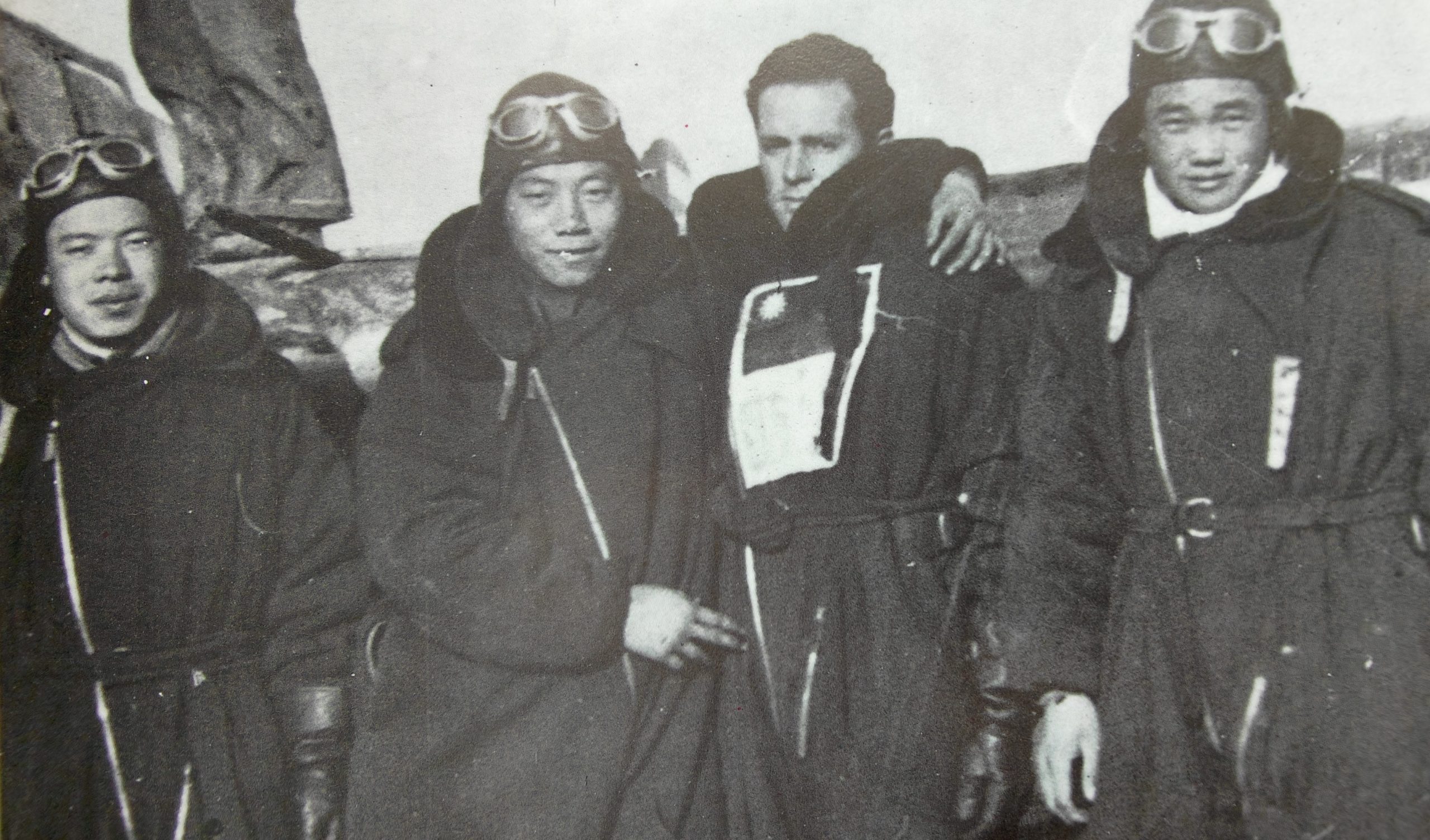

Reste à trouver les hommes. Plus qu’en toute autre matière, le mercenariat n’est pas chose facile. Le chef d’escadrille est bien sûr un Américain, Vincent Schmidt, excellent pilote et aventurier impénitent. Après lui arrivent George Weigle et Elwyn Gibbon, plus un Hollandais, Jan Rouffaer, et quatre Français, dont trois ont derrière eux l’expérience de la guerre d’Espagne. Il s’agit de Marcel Florein, pilote de Potez 54 à l’escadrille España, qui a été abattu à Teruel en 1936, d’André Boulingre, qui a piloté des Hispano-Nieuport 52 et des Loire 46 autour de Madrid et en Andalousie, où il a descendu un Ju 52, de William Labussière, ex-chef d’escadrille de protection des côtes à Valence sur Dewoitine D.371 et sur Polikarpov I-15 et I-16. Le dernier, Martial Laroche, est un ancien pilote militaire reconverti dans les transports civils en France et au Maroc. D’autres Américains vont participer à la vie de l’escadrille, comme Lyman Voelpel, Leong, un pilote sino-américain, Julius Barr, chargé de sélectionner les candidats, Allison et Harrison, qui feront surtout du convoyage, MacDonald et Jameson, instructeurs spécialistes des Vultee et des Northrop, et, enfin, Wong, Watson et Smith, des mécaniciens. Pour le reste, seize mitrailleurs et dix mécanos chinois complètent les effectifs.

Le 14th Foreign Squadron fait ses premiers vols d’entraînement dès le début du mois de novembre, sous la férule de Barr et de Schmidt. Mais il faut attendre le mois de février 1938 pour voir la première sortie opérationnelle de l’unité, une mission de bombardement. L’escadrille est constamment en alerte, car les raids japonais sur Hankéou sont nombreux. Outre sa qualité de siège du gouvernement, Hankéou abrite également des unités soviétiques équipées de bombardiers Tupolev SB-2 et de chasseurs I-15 et I-16. Il y a aussi des escadrilles chinoises, qui volent sur des I-15 et des Curtiss Hawk II et III. De temps en temps, on prélève sur ces unités quelques appareils pour des missions ponctuelles. C’est au cours de l’une d’entre elles que le pilote français Omer Poivre, lui aussi basé à Hankéou, mais qui ne fait pas partie du 14th Foreign Squadron, se distingue tragiquement.

Le 14 décembre, le colonel chinois Chou décolle avec Poivre et Whitehead, un Australien, sur des Hawk III. Ils se posent un peu plus tard à Nanching, où est stationnée une escadrille soviétique de I-16. À 13 h 45, une formation de bombardiers japonais, escortée par quinze chasseurs, attaque la ville. Les trois Curtiss prennent l’air aussitôt, mais, pour une raison inconnue, les I-16 restent au sol. À la première passe, Chou est abattu. Quelques instants plus tard, l’appareil de Whitehead est en flammes, et l’Australien saute en parachute, tandis que Poivre envoie un bombardier au tapis. Mais, alors que Whitehead est sans défense, des chasseurs ennemis s’acharnent à mitrailler son parachute. Il prend une balle explosive dans l’épaule avant que Poivre vienne à son secours. Tenant tête à ses adversaires celui-ci parvient à les éloigner de son compagnon. Il réussit même à abattre un chasseur, puis il est touché d’une balle en plein front. Mais Poivre n’est pas mort. Alors que son appareille est en feu, il tente de se poser sur la neige. Affaibli par sa blessure, il capote et se rompt les vertèbres cervicales. Celui qui a été le « meilleur voltigeur de France » et parachutiste d’essai pour la firme ORS meurt une heure plus tard à l’hôpital de Nanching.

Les Japonais viennent également bombarder Hankéou les 4, 6 et 10 janvier. Au cours du premier raid, l’escadrille perd trois Northrop 2E et un Vultee V-11. Le 16, l’escadrille est en effervescence : Labussière a disparu. En fait, il a dû atterrir en catastrophe avec son Vultee dans une vallée au sud-est du Yang-tsé-kiang. Il faudra au moins cinq heures de patrouilles acharnées sur une zone de 200 km pour le retrouver, et plusieurs jours pour démonter et ramener l’appareil.

Le 7 février, enfin, le 14th Foreign Squadron se voit confier sa première mission sur Pen Ou, à 1 000 km de Hankéou, mission qui suscitera l’une des plus grandes peurs de l’unité. Le 6 au soir, Martial Laroche, officier adjoint d’armement, annonce qu’il a l’intention de fixer sur les bombes pour les sept Vultee V-11 un dispositif de sécurité destiné à neutraliser celles-ci en cas d’accident au décollage. En conséquence, il demande un report du décollage d’une heure ou deux, ce que la totalité des pilotes de l’escadrille refuse, alléguant que le système en question est inutile. À l’aube du 7, les équipages, qui se rendent vers leurs appareils, trouvent leurs Vultee V-11 équipés du système de Laroche. Celui-ci a travaillé la plus grande partie de la nuit au montage de son « bricolage ». Laroche grimpe dans son avion sous les quolibets de ses camarades, qui trouvent toujours ce travail aussi inutile…

Les V-11 s’alignent et se préparent à décoller. Les pilotes constatent alors que les appareils, chargés de vingt bombes de 13,6 kg en soute et de deux autres de 50 kg sous le ventre, avalent littéralement la piste avant de s’arracher du sol, à la limite de la perte de vitesse. De fait, un des Américains manque son décollage. N’ayant pas pris suffisamment de vitesse, l’appareil retombe lourdement sur le sol. Son pilote, qui se voit déjà capoter dans le fossé du bout de piste, tente de virer à droite. Mais, trop lourd, l’appareil s’embarque dans un cheval de bois avant de s’effondrer sur le ventre… et de labourer le sol avec les bombes extérieures. Grâce au dispositif de Laroche, les dégâts s’arrêtent là.

Le pauvre Laroche ne se doute pas qu’il vit ses derniers jours à l’escadrille. Le 12 février, il rentre d’une mission de routine avec Labussière. Sur la base de Hankéou, six bimoteurs soviétiques SB-2, entourés de rampants, sont rangés de façon inhabituelle, en raison des inondations. Laroche se pose sans problème, mais son Vultee passe dans une grande mare d’eau qui l’aveugle et fait déraper son appareil. Le Vultee part dans un cheval de bois et fauche un mécano soviétique, qui est tué sur le coup. Laroche, effondré par cet accident dont il accepte la responsabilité, remet immédiatement à la commission aéronautique une démission que personne n’aurait songé à lui demander. La même semaine, Marcel Florein, rappelé en France pour de graves raisons familiales, quitte également l’escadrille. Le clan français est réduit de moitié.

À la fin du mois de février 1938, Labussière et Boulingre soumettent un projet très ambitieux à la commission aéronautique : le bombardement du Japon. Fin navigateur, André Boulingre prépare un plan de vol détaillé pour deux bombardiers Martin 13W (des B-1O d’exportation), chargés exclusivement de bombes incendiaires de 5 kg. Pour ce raid, les appareils devront se passer de navigateur, de mitrailleur et d’armement défensif au profit de réservoirs supplémentaires de carburant, qui doivent porter l’autonomie des Martin 13W à 2 800 km. C’est assez pour atteindre Kagoshima (dans le sud de Kiu shu), dont les installations portuaires, militaires et industrielles sont enserrées dans des quartiers résidentiels pour la plupart construits en bois, d’où le choix des seuls projectiles incendiaires. Pour le retour, plein sud, l’autonomie étant de 500 km, les bombardiers devront se poser en pleine mer et rejoindre un bateau de ligne américain (non prévenu de la manœuvre !) qui assure une liaison avec les Philippines. En effet, un canal officiel étranger permet aux aviateurs occidentaux en Chine de disposer de la position quotidienne de ces navires. Reste ensuite à se poser à proximité du bateau et à l’alerter par des fusées de détresse ou, si besoin est, en incendiant les épaves.

Vincent Schmidt refuse de cautionner ce projet, et, après une longue étude, la commission aéronautique remercie chaleureusement les deux Français, mais rejette le raid. Le gouvernement chinois, en position délicate avec la Société des Nations, redoute qu’une telle mission n’indispose celle-ci… Le 18 février, les chasseurs soviétiques basés à Hankéou abattent cinq appareils japonais au prix d’un de leurs pilotes, grièvement blessé ; Boulingre l’emmène à l’hôpital de Hankéou. À cette époque, le rythme des vols atteint trois heures par jour et par pilote. Les missions de bombardement, qui impliquent de cinq à sept avions, ne disposent que très rarement d’une escorte, et les escadrilles soviétiques, arrivées en Chine en novembre, ne se mélangent pas aux Occidentaux.

Le 24 février, Labussière prend part au bombardement de l’aérodrome et de la gare de Sinsiang, occupée par les Japonais. Boulingre a dû faire demi-tour aussitôt après le décollage, à cause de son train qui refusait de rentrer. Puis le même Labussière va particulièrement se distinguer le 27, au cours d’une mission de bombardement sur Loyang, dans la province du Honan, qui met en œuvre six Vultee V-11, pilotés par Schmidt, Boulingre, Weigle, Gibbon, Leong et Labussière. À 6 heures du matin, la « vérif » moteurs révèle que l’appareil de Labussière souffre d’une grave avarie du mécanisme du changement de pas de l’hélice. Pas question de décoller dans ces conditions. Mais pas question non plus, pour le Français, de regarder les autres partir. Il ordonne de préparer l’unique appareil disponible, un Northrop 2E. On charge donc les bombes sur ce « mulet », mais le temps manque pour approvisionner les mitrailleuses et pour remonter le viseur de bombardement. À son arrivée sur le terrain, Schmidt veut tout d’abord s’opposer à ce changement d’appareil, puis, devant l’insistance de Labussière, il cède. À condition, toutefois, que celui-ci prenne par écrit l’entière responsabilité de sa décision. Aussitôt dit, aussitôt fait.

Les pilotes lui font de grands signes : une bombe est restée accrochée sous l’avion

Le décollage se passe sans histoires, et, après trois heures de vol, Loyang est en vue. Si on peut dire, car la visibilité est très mauvaise, et le plafond très bas. De plus, de fortes rafales de neige n’arrangent pas la situation. Les six appareils se séparent pour attaquer les cibles qui leur ont été respectivement désignées. Celle du Northrop est un dépôt de munitions à l’est de la ville. L’absence de viseur oblige Labussière à faire du bombardement en semi-piqué : il s’applique et tire sur la manette de largage au dernier moment. Mais rien ne se passe. Au deuxième passage, dans les mêmes conditions, il tire si violemment sur la manette que celle-ci se brise dans ses mains. Qu’à cela ne tienne ! Il fait un troisième passage, alors que les cinq autres appareils, qui ont tous atteint leurs objectifs, ont déjà mis le cap sur le point de ralliement, à une centaine de kilomètres de là. Bien entendu, la DCA se déchaîne sur cet objectif isolé, mais, cette fois-ci, Labussière utilise la commande de largage d’urgence (« salvo »), qui libère tous les projectiles d’un coup. Touché de plein fouet, le dépôt explose, et Labussière s’éloigne enfin. Il lui faudra ensuite une bonne demi-heure, manette des gaz à fond, pour rejoindre les Vultee V-11. Arrivant à hauteur de ses camarades, il s’aperçoit que ceux-ci lui font de grands signes de la main. Il n’y a pas de radio sur le Northrop, et les gestes, codés, lui indiquent qu’une bombe est restée entre les jambes de son train d’atterrissage. On lui fait comprendre qu’elle n’est plus fixée que par la queue : c’est ce qui peut arriver de pire, car les bombes s’arment automatiquement lorsque la tête bascule et libère le moulinet de sécurité. Toute forme d’atterrissage est impossible. Examinant le terrain aux alentours de l’aérodrome, il constate qu’il est constitué de petites collines désertiques, vierges de toute trace de vie. Labussière met son Northrop en piqué vertical et redresse brutalement l’appareil au dernier moment pour que la force centrifuge éjecte la bombe. Il réussira à s’en débarrasser à la troisième tentative… Lorsqu’il se pose à Hankéou, il a plus de cinq heures de vol dans les bras et de sacrées émotions dans la tête.

Il n’est pourtant pas au bout de ses peines, car, le 1er mars, il reçoit une lettre de la commission aéronautique l’informant qu’il est condamné à une amende de 300 dollars US, afin d’indemniser le Village auquel appartient le champ sur lequel il a lâché sa bombe. Après un rapport indigné à la commission, il ne sera plus question de retenir cette amende sur sa solde, la mesure étant purement politique. Le 20 mars, à la suite de plaintes émanant des pilotes américains, Vincent Schmidt demande audience à Mme Tchang Kaï-chek pour obtenir une augmentation de solde. Après une revendication formulée sans préambule, et en des termes dont la virulence ne correspond guère à la délicatesse de la culture chinoise, l’escadrille est tout simplement dissoute, et tous les contrats dénoncés.

Boulingre et Labussière, qui se sont tout de suite désolidarisés de ce qu’ils considèrent comme une démarche malvenue et maladroite, se retrouvent le 22 mars 1938 à la disposition de la commission. Après quelques missions de routine, pour lesquelles ils sont intégrés dans diverses unités, ils se voient confier une tâche importante qui va les occuper du 26 juin au 6 juillet. Il s’agit de reconnaître tous les terrains secrets entre Hankéou, Cheng Tou et Younan Fou (Kunming), en prévision du repli du gouvernement nationaliste sur Choungking. Pour cette mission, ils disposent d’un Vultee, à bord duquel ils effectueront des sorties ponctuelles. Le 21 juillet, ils font même une mission de près de trois heures sur un Junkers Ju 52 civil de la compagnie Eurasia avant de recevoir une nouvelle affectation à la 41e escadrille de chasse, basée à Yunan Fou.

Surprise, l’unité est dotée de Dewoitine D.51OC, et Labussière en prend le commandement, tandis que Boulingre devient son second. Tous les autres pilotes sont également français, et la plupart viennent d’Espagne. La ressemblance s’arrête là, car tous ces pilotes n’ont pas le même gabarit que les aventuriers et les baroudeurs du Foreign Squadron. À part Labussière et Boulingre, et l’Australien Withehead, remis de ses blessures, aucun pilote de l’escadrille ne prendra jamais l’air sur alerte, prétextant qui la migraine, qui la malaria, qui la dysenterie. Labussière, qui veut mettre bon ordre dans ce ramassis de profiteurs, se fait même traiter de « jeune crétin qui n’a rien compris » par un ancien convoyeur de la guerre d’Espagne, qui avoue n’être venu en Chine que pour s’enrichir. Le divorce est inévitable, et Labussière demande la dissolution de « son » escadrille française et le renvoi de ses compatriotes. Il reste quand même à la tête d’une patrouille de D.510C, rattachée à la section de vol de l’école centrale d’aviation de Kunming. Jusqu’à ce que la mobilisation française le rappelle en Indochine.

William Labussière

Né le 1er 1912 à La Réole, William Labussière, qui a été pilote dans l’armée de l’Air avant d’obtenir un brevet de transports publics, fait ses premières armes en Espagne en 1936. Refusant le statut de mercenaire, il prend la tête d’une escadrille de protection des côtes basée à Valence, en mars 1937. Il volera successivement sur des Dewoitine D.372 et des Polikarpov I-15 et I-16. En désaccord profond avec la politisation excessive des unités, c’est l’un des rares Français à n’avoir aucun contact avec Malraux.

Né le 1er 1912 à La Réole, William Labussière, qui a été pilote dans l’armée de l’Air avant d’obtenir un brevet de transports publics, fait ses premières armes en Espagne en 1936. Refusant le statut de mercenaire, il prend la tête d’une escadrille de protection des côtes basée à Valence, en mars 1937. Il volera successivement sur des Dewoitine D.372 et des Polikarpov I-15 et I-16. En désaccord profond avec la politisation excessive des unités, c’est l’un des rares Français à n’avoir aucun contact avec Malraux.

Une autre guerre l’attend en Chine. Il intègre le 14th Foreign Squadron des forces aériennes nationalistes chinoises en octobre 1937, puis prend le commandement de la 41e escadrille de chasse de Yunan Fou, qui vole sur Dewoitine D.510C. Devant le comportement négatif de la plupart des pilotes (français) de l’unité, son honnêteté le pousse à demander lui-même la dissolution de l’escadrille. Il quitte la Chine en 1939 à la suite de la mobilisation et se retrouve à l’escadrille 2/595, sur Morane-Saulnier, avec son ami Boulingre. Basé à Hanoi, il participe aux événements de Langson et à la guerre contre le Siam jusqu’en juin 1941.

Il tente ensuite de rejoindre Hong Kong, mais il est arrêté le 3 août 1941 par la police pétainiste, traduit en cour martiale et condamné à cinq ans de travaux forcés. C’est alors qu’il rencontre Pierre Boulle (qui écrira Le Pont de la rivière Kwaï) avec qui il finit par s’évader en septembre 1944.

Incorporé dans la DGER de la France libre, il est nommé officier de liaison entre la mission militaire française en Chine et le général Clair Lee Chennault, chef de la 14th Air Force. Revenu en France en juillet 1946, il crée avec Boulingre la SARL Transports aériens William Labussière.

Mais, au cours d’une liaison avec l’Orient, il s’écrase en Méditerranée avec un SUC-10. Il séjourne alors à Rhodes, puis devient conseiller aéronautique du maréchal Zaïm à Damas. Lorsque ce dernier est assassiné, Labussière fuit en voiture jusqu’à Bassorah, puis gagne Saigon en avion, où il arrive en mars 1949 pour exploiter la TAWL jusqu’en 1953. Dès son retour en France, il est réincorporé dans l’armée de l’Air. Labussière sert alors en Algérie et en métropole jusqu’à la limite d’âge, avec un grade de commandant. Parmi ses nombreuses décorations françaises, chinoises et américaines figure la Légion d’honneur. Il meurt le 26 octobre 1992.

Écoutez ci-dessous le podcast de Nicolas de Lemos

Claire Lee Chenault

Claire Lee Chennault, né le à Commerce (Texas) et mort le à La Nouvelle-Orléans, est un général d’aviation américain. Fondateur de l’escadrille des Tigres volants pendant la seconde guerre sino-japonaise, puis responsable de l’aviation américaine en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, il est considéré comme un héros de guerre à la fois en Chine et aux États-Unis. Il est l’époux de la femme politique Anna Chennault.

***

Claire Lee Chennault est d’ascendance française huguenote et compte parmi ses ancêtres lointains Sam Houston, fondateur du Texas, et Robert Lee, général de l’Armée des États confédérés durant la guerre de Sécession. Sa mère descend d’une vieille famille de propriétaires terriens de Louisiane. Élevé dans la ville de Waterproof, Louisiane, il ment sur son âge afin de pouvoir entrer dès sa sortie du lycée à l’université d’État de Louisiane.

Claire Lee Chennault est d’ascendance française huguenote et compte parmi ses ancêtres lointains Sam Houston, fondateur du Texas, et Robert Lee, général de l’Armée des États confédérés durant la guerre de Sécession. Sa mère descend d’une vieille famille de propriétaires terriens de Louisiane. Élevé dans la ville de Waterproof, Louisiane, il ment sur son âge afin de pouvoir entrer dès sa sortie du lycée à l’université d’État de Louisiane.

Il reçoit ensuite la formation du Reserve Officers and Training Corps, et s’initie à l’aviation au sein de l’United States Army Air Corps, devenant ensuite instructeur durant la Première Guerre mondiale. Il sert ensuite au sein de diverses unités de l’armée de l’air américaine, avant de quitter le service actif en 1937, du fait de désaccords avec ses supérieurs et de problèmes d’ouïe.

Chennault propose alors ses services au gouvernement de la république de Chine, et devient en juin 1937 conseiller à l’aviation de Tchang Kaï-chek, qui, réfugié au centre du pays continue à le diriger et à organiser la lutte contre l’envahisseur japonais et l’Armée nationale révolutionnaire. La seconde guerre sino-japonaise, commence un mois après son arrivée en Chine : durant le conflit, il contribue à la stratégie de l’Armée de l’air chinoise. Il travaille à partir de l’été 1938 sous la supervision directe de Song Meiling, l’épouse de Tchang Kaï-chek, qui dirige la commission aéronautique, et lui demande de monter une force aérienne sur le modèle de l’Armée de l’air américaine. Chennault travaille alors à monter une escadrille de pilotes étrangers.

À partir de 1940, pour parer à la gravité de la situation militaire chinoise, Chennault demande l’aide du gouvernement américain. Les États-Unis sont alors officiellement neutres dans le conflit, mais le programme Lend-Lease permet au président américain Franklin D. Roosevelt d’autoriser l’envoi d’une série de Curtiss P-40 Warhawk. Par l’entremise d’une société militaire privée (la CAMCO), Chennault recrute 300 Américains, techniciens et pilotes, entrés officiellement en Chine. Composée de soldats volontaires, mais aussi d’aventuriers et de mercenaires, cette équipe constitue la première contribution officieuse des États-Unis dans le conflit en Chine.

À la fin de l’été 1941, son équipe est officiellement reconnue sous le nom de American Volunteer Group (Groupe de volontaires américains, ou AVG), dans un phénomène politico-juridique comparable avec celui des Brigades internationales de la guerre d’Espagne. Formée officiellement en août, l’escadrille de chasse connue sous le nom de Tigres volants en Chine participe durant sept mois aux combats contre les Japonais dans le cadre de la seconde guerre sino-japonaise et de la campagne de Birmanie. Chennault réintègre officiellement l’armée américaine, avec le grade de colonel (puis lieutenant général) : en , les Tigres volants sont dissous et incorporés à l’United States Army Air Forces. En mars 1943, Chennault prend le commandement de la 14th USAAF, qui comprend une partie du personnel des Tigres volants.

Chennault entre notamment en conflit avec le général Joseph Stilwell, conseiller militaire délégué par les États-Unis auprès de Tchang Kaï-chek : Chennault, soutenu par Tchang, pousse à une action plus concertées des forces américaines en Chine contre les Japonais, tandis que Stilwell privilégie l’appui aérien à la guerre en Birmanie et plus généralement la guerre terrestre.

La guerre aérienne du théâtre d’opérations CBI (Chine-Birmanie-Inde) utilise comme point stratégique le transport par-dessus de The Hump (La Bosse) de l’Himalaya avec des bimoteurs de transport Curtiss C-46 Commando et Douglas C-47 Skytrain, afin d’assurer le ravitaillement des forces alliées entre la Chine et la Birmanie. En 1943, les Japonais repassent à l’offensive aérienne et en 1944, dans le cadre de l’opération Ichi-Go, ils parviennent à prendre certaines des bases de Chennault en Chine. L’offensive échoue cependant à stopper les attaques de l’armée de l’air américaine, qui déplace simplement ses bases d’opération. En 1945, l’aviation américaine contribue à stopper une nouvelle offensive japonaise à l’ouest du Hunan, dans le cadre de la contre-attaque générale chinoise.

Le , il démissionne de son commandement.

Démobilisé après la guerre, Chennault reste actif en Asie et crée en 1946 la compagnie aérienne Civil Air Transport (CAT) qui apporte une importante aide logistique aux nationalistes durant la guerre civile chinoise et qui assure, en 1948-1949, le transfert de plusieurs milliers de Chinois entre la Chine continentale et Taïwan. En 1951, la compagnie est rachetée par une société faîtière contrôlée par la CIA ; elle est rebaptisée plus tard Air America. Elle joue un rôle (discret) lors de la guerre de Corée ; ses services sont également loués par les Français durant la guerre d’Indochine pour assurer les ravitaillements lors de la bataille de Ðiện Biên Phủ. Le personnel du Civil Air Transport fonde la compagnie Cathay Airlines et China Airlines dans des combinaisons entrelacées.

En 1947, Chennault épouse par ailleurs une Chinoise, Chen Xiangmei, née en 1923, plus connue sous le nom de Anna Chennault, et active par la suite aux États-Unis comme représentant d’intérêts en faveur de l’État de Taïwan.

Il meurt le 27 juillet 1958 d’un cancer du poumon dans un hôpital militaire et est enterré au cimetière national d’Arlington.

Vultee V-11

Le Vultee V-11 est un avion d’attaque au sol américain des années 1930. Développé à partir du Vultee V-1, le V-11 et le V-12 ont été achetés par les forces armées de plusieurs pays, y compris la Chine, qui l’a utilisée contre les Japonais lors de la seconde guerre sino-japonaise. L’United States Army Air Corps utilisa cet appareil dans sa version YA-19.

***

En 1935, Vultee Aircraft produit un bombardier léger dérivé de son avion de transport de passager monomoteur, le Vultee V-1, qui, malgré de bonnes performances, ne s’est vendu qu’en petite quantité en raison des restrictions sur l’utilisation d’avions monomoteur pour le transport de passager.

L’avion qui en résulte, le Vultee V-11, retient le format monomoteur à ailes basses avec un fuselage entièrement métallique du V-1. Il combine un nouveau fuselage aménagé pour l’équipage de deux ou trois personnes, assis sous une longue verrière, avec les ailes et la queue du Vultee V-1.

Une commande initiale de trente V-11G biplace est prise par la République de Chine fin 1935. Celle-ci est suivie par d’autres commandes en 1939 pour deux versions plus puissantes, les V-12-C et V-12D. La majorité des avions devait être assemblée à partir de kits par la Central Aircraft Manufacturing Company à Loiwing dans le Yunnan, une ville proche de la frontière sino-birmane, mais alors que le premier lot de vingt-cinq V-12-C vient d’être assemblé, l’usine est lourdement bombardée juste après le début de l’assemblage du premier V-12-D. Les cellules partiellement assemblées sont alors évacuées en Inde britannique afin de terminer la construction des avions dans l’usine Hindustan Aircraft Limited à Bangalore. Cependant, après l’assemblage d’un petit nombre d’avion, la production est arrêtée pour que l’usine puisse se consacrer à des travaux de maintenances plus urgents.

Les V-11 et V-12 sont utilisés en tant que bombardiers légers avec quelques succès, comme lors la mission de bombardement de l’aérodrome de Yuncheng tenu par les japonais le , effectuée par quatre avions du 10th Squadron de la Force aérienne de la République de Chine. Ils sont retirés des missions de bombardement pour des fonctions de formation et de liaison en 1940.

Caractéristiques générales

- Équipage : trois

- Longueur : 11.53 m

- Envergure : 15.24 m

- Hauteur : 3.05 m

- Surface alaire : 32.3 m²

- Masse maximale au décollage : 4,736 kg

- Moteur : 1 14-cylinder two-row radial Pratt & Whitney R-1830-17 Twin Wasp de 895 kW

Performances

- Vitesse maximale : 370 km/h

- Distance franchissable : 2,174 km

- Plafond : 6,250 m

Armement

- 4 mitrailleuses Browning 1919 calibre .30 dans les ailes.

- 1 mitrailleuse de calibre .30 à l’arrière.

- 1 mitrailleuse ventrale de calibre .30.

- 1 080 livres de bombes dans la soute.

Curtiss Hawk II

Le Curtiss F11C Goshawk était un chasseur biplan naval américain des années 1930. Il ne connût qu’un succès assez limité mais fit partie la longue lignée des avions « Hawk » produits par la Curtiss Aeroplane and Motor Company pour l’armée des États-Unis.

Le F11C-2 Goshawk fut produit en deux versions d’exportation, désignées chasseurs Hawk I et Hawk II. Étant essentiellement un XF11C-2 modifié, le Hawk II était équipé d’un moteur Wright Cyclone R-1820F-3 taré à 710 ch (530 kW) à 1 676 M d’altitude, et avait un réservoir de carburant de 356 litres, alors que le Hawk I ne possédait que 189 litres de carburant interne. Les deux versions étaient dotées du même armement que le F11C-2 de production. Seul le Hawk II fut exporté en assez grande quantité. 52 appareils furent livrés à la Chine.

Curtiss Hawk III

Dérivé du Curtiss F6C Hawk de la marine et du Curtiss P-6 Hawk de l’armée de terre, le Curtiss F11C-2 était un nouveau modèle de chasseur-bombardier embarqué. C’était un biplan monoplace d’une très belle ligne. Il a effectué son premier vol en . Après essais, la marine américaine passa commande de 27 exemplaires en . Ils lui furent livrés au printemps 1933.

En , le F11C-2 fut rebaptisé BF2C pour mettre l’accent sur sa fonction de bombardier. Les avions furent mis entre les mains des pilotes de la fameuse flottille VF-1B High Hat de la marine américaine, embarquée à bord du USS Saratoga (CV-3). Ils restèrent en service jusqu’au début de 1938.

Dans la série des Hawk (faucon), ils reçurent le surnom de Goshawk (épervier). Les modèles destinés à l’exportation, qui étaient fondamentalement les mêmes, furent désignés Turkey Hawk (Faucon turc). Deux de ces avions furent achetés en 1934 par l’as de la Première Guerre mondiale Ernst Udet pour faire en Allemagne des démonstrations de la technique du bombardement en piqué. Le résultat fut la conception du Junkers Ju 87 Stuka.

Le BF2C a sans doute été le premier appareil conçu spécialement comme chasseur-bombardier, avec une capacité d’emport de une ou plusieurs bombes de poids suffisant pour être efficaces dans une situation tactique déterminée. Il fut le dernier biplan Curtiss de la marine américaine.

Commandé par la République de Chine (modèle 68C Hawk III), une centaine est assemblée par Loiwing Aviation et employés durant la seconde guerre sino-japonaise. Il est utilisé par la Thaïlande durant la guerre franco-thaïlandaise de 1940.

Superbe maquette de Curtiss Hawk III réalisée par Russ C.

Dewoitine D.510c

Le Dewoitine D.510 fut le dernier chasseur utilisé par l’armée de l’air française à train fixe et cockpit ouvert.

Son étude, sur des spécifications du ministère de l’Air, fut réalisée par Émile Dewoitine et commença en 1930 par le D.500 et se poursuivit en 1932 par le D.501. Dans la série des D.500, les Dewoitine D.501 et D.510 furent équipés d’un canon logé dans le moyeu de l’hélice.

Le programme C1 ou programme de chasseur monoplace de 1930 est destiné au remplacement des avions Nieuport-Delage NiD.62. Le Service technique de l’aéronautique (STAé) réclame un chasseur capable de voler à plus de 350 km/h, doté d’un train d’atterrissage fixe et d’un cockpit ouvert. Cette dernière demande est censée favoriser la visibilité au combat, mais paraît déjà désuète. Émile Dewoitine, à la tête de la Société aéronautique française (SAF), a débuté la conception d’un monoplan de chasse à aile cantilever de construction entièrement métallique, le D.38. Le prototype constamment amélioré est désigné D.50, D.50bis, puis D.500 pour participer à l’appel d’offre du programme C1. Il est en compétition avec dix concurrents, les A.N.F. Les Mureaux 170, Bernard 260, Blériot-SPAD S.510, Gourdou-Leseurre 482, Hanriot-Biche 110, Loire 43, Morane-Saulnier 325, Nieuport-Delage 121, Nieuport-Delage 122 et Wibault 313. Seul le Bernard 260 semble faire de l’ombre au D.500, mais la faillite de sa société empêche tout développement.

Le premier vol du prototype n° 01 a lieu à Toulouse le 18 juin 1932, piloté par Marcel Doret.

Le Dewoitine s’impose par ses qualités de vol, sa vitesse et sa structure intégralement métallique à revêtement travaillant. L’avion est techniquement bien né et ne fait l’objet d’aucune modification profonde. Le radiateur est agrandi pour favoriser le refroidissement du moteur, des masselottes sont placés sur les ailerons pour empêcher les phénomènes de flottement et une hélice bipale en bois est installée. Le pilote dispose d’une planche de bord complète avec une quinzaine d’instruments, un inhalateur d’oxygène et un pré-équipement radio.

Le D.500 n° 48 construit au printemps 1934 est équipé d’un moteur 12Ycrs de 860 ch, d’une hélice tripale métallique Ratier à pas ajustable au sol et d’un nouveau radiateur plus puissant. Cet avion bénéficie pour la production en série d’un équipement radio. Le premier vol a lieu le aux mains de Marcel Doret et le nouveau Dewoitine D.510 devient le premier avion militaire français à dépasser les 400 km/h.

Il hérite du D.501 un canon-moteur, un moteur à cylindres en V équipé dans le moyeu d’un canon Hispano-Suiza HS-9 et deux mitrailleuses MAC (Manufacture d’Armes de Châtellerault) de calibre 7,5 mm installées dans les ailes.

120 D.510 sont construits par les sociétés Dewoitine et Lioré et Olivier, dont 30 exemplaires sont exportés.

24 D.510c sont livrés à la République de Chine entre février et juin 1938.

En août 1937, le gouvernement nationaliste chinois passa commande de 24 chasseurs Dewoitine D.510, armés de deux mitrailleuses Darne de 7,5 mm en voilure et d’un canon HS S7 de 20 mm tirant à travers le moyeu de l’hélice. Cet avion, doté d’un moteur Hispano-Suiza 12 Ycrs de 860 ch, atteignait 367 km/h à 5 000 m d’altitude et avait un rayon d’action de 870 km.

Les deux premiers appareils (numéros de série 280 et 281) furent livrés dès le mois d’octobre, et les quatre suivant en novembre (n° 301 à 304). Quatre autres arrivèrent en février 1938 (n ° 311 à 314), puis il fallut attendre le mois de juin pour que les livraisons reprennent.

La 41e escadrille de chasse fut créée en juillet 1938 et basée à Yunan Fou. Plus tard, une autre escadrille, exclusivement chinoise, fut affectée à Kwang Si. Mais les D.510 arrivaient trop tard, alors que du matériel soviétique, plus moderne, était livré en masse, avec équipages et personnel au sol.

Les deux unités de Dewoitine n’eurent donc qu’un rôle marginal. On n’est même pas sûr qu’elles eurent à combattre, et les seules pertes qu’elles subirent furent causées par un bombardement sur Yunan Fou et par de multiples accidents d’atterrissage de la part des pilotes chinois.