Lors de l’hiver 1814, Napoléon retrouve la maestria de ses jeunes années de la campagne d’Italie (1796-97). Renouant avec la mobilité opérative et ses manœuvres entre les lignes intérieures (1) (ou « défense en position centrale ») (2), son génie militaire déstabilise à nouveau les coalisés (Angleterre, Russie, Prusse, Autriche et la plupart des Etats allemands). Néanmoins, le glorieux enchaînement de victoires ne suffira pas à les désarçonner.

En effet, au-delà de l’écrasement sous le nombre, c’est dans « la bataille des volontés », chère à Clausewitz, que l’Empereur n’a pas su l’emporter : les coalisés ont su garder intact leur détermination à en finir avec les campagnes napoléoniennes, tandis qu’a contrario, la résolution de la Nation française s’est émoussée de par la déliquescence de la trinité clausewitzienne (3).

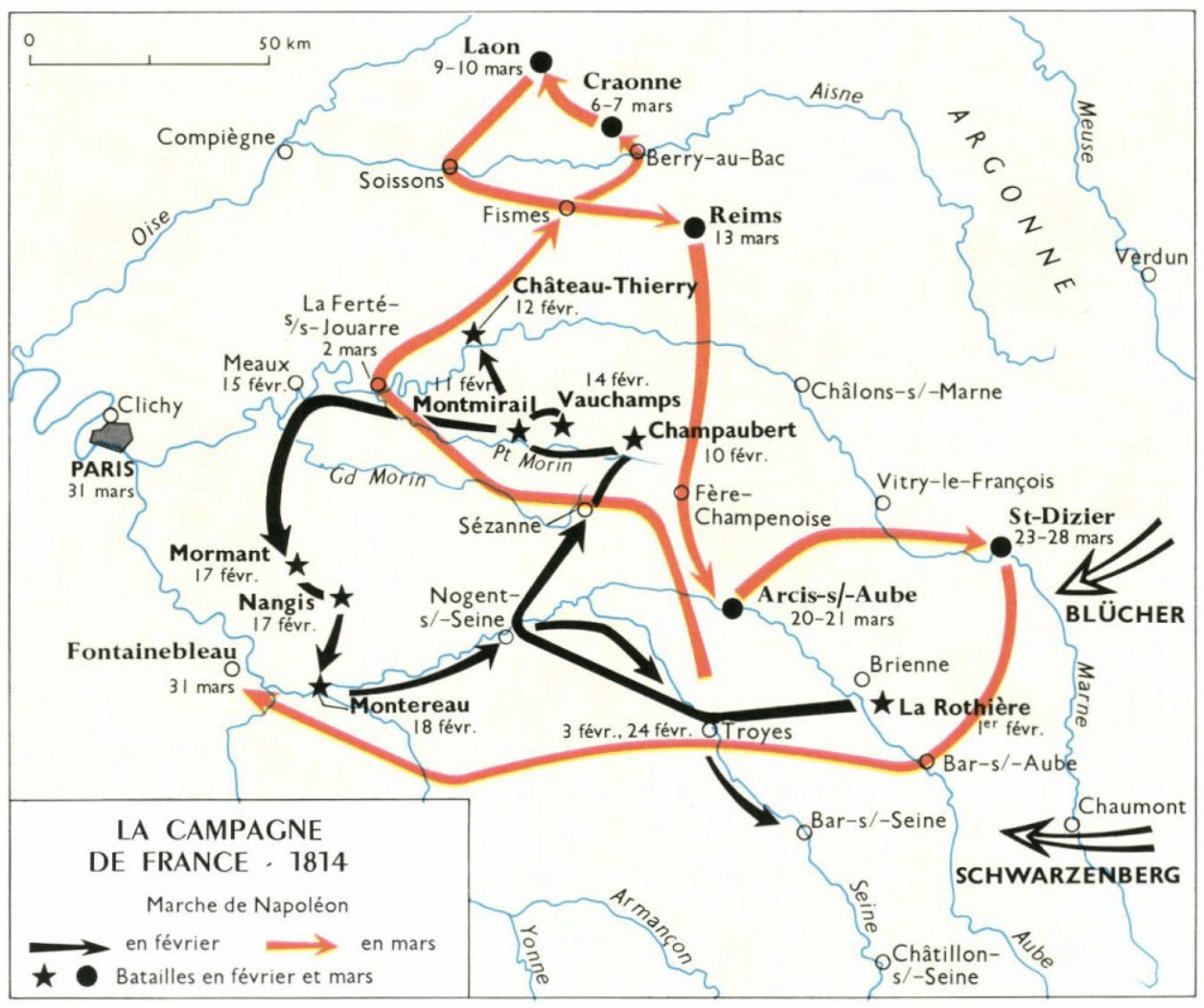

L’année 1814 s’ouvre sur de sombres perspectives pour la France : les coalisés sont aux frontières et la crise intérieure couve. Pourtant, en retrouvant le schéma opératif qui avait abouti à Arcole et Rivoli (4), frappant alternativement ses ennemis non regroupés, l’Empereur mène une campagne militaire brillante. Celle-ci mène toutefois à son abdication et ouvre dans ce registre des enseignements qui peuvent garder toute leur pertinence de nos jours.

1/ SITUATION GÉNÉRALE

1/ SITUATION GÉNÉRALE

Une situation militaire au bord de la rupture

Après la désastreuse campagne de Russie (1812), Napoléon a vu l’ensemble de l’Europe continentale conquise se retourner contre lui pendant la campagne d’Allemagne. Malgré quelques belles victoires tactiques, notamment à Dresde (5), il doit se replier sur la France après la bataille de Leipzig (6). Contraint de laisser plusieurs dizaines de milliers d’hommes à la garde des forteresses d’Allemagne, l’Empereur ne repasse le Rhin qu’avec environ 70.000 hommes démoralisés et épuisés. Saignée par plus de vingt ans de guerre, la France ne dispose presque plus de jeunes gens en âge de se battre et doit donc appeler, par anticipation, les classes de 1814 et 1815. Formés précipitamment et mal équipés, ces « Marie-Louise » (7) se montreront parfois inexpérimentés et naïfs sur les champs de batailles. Néanmoins, encadrés par des vétérans de la Grande Armée, ils sauront compenser leurs lacunes par un indéniable courage.

Face à ces jeunes troupes, les coalisés disposent d’une supériorité numérique écrasante :

– au Nord, Von Bülow et Bernadotte débouchent des Pays-Bas avec 100.000 hommes (armée du Nord) ;

– Blücher, avec 60.000 hommes, se présente devant les Vosges (armée de Silésie).

– violant la neutralité de la Suisse, l’armée de Bohème de Schwarzenberg, forte de 160.000 hommes (armée de Bohème), se dirige vers la vallée de la Seine en ignorant l’armée française d’Augereau (8) chargée de défendre Lyon ;

– achevant la guerre d’Espagne, Wellington et 150.000 Anglo-espagnols franchissent les Pyrénées pendant que Soult regroupe les débris de l’armée française d’Espagne à Toulouse (45.000 hommes).

Parallèlement, 90.000 Autrichiens pénètrent en Italie pour s’opposer aux 50.000 hommes d’Eugène de Beauharnais, gendre de l’Empereur (9).

Une crise intérieure qui couve

Face aux perspectives de défaites, l’unité nationale tend à se déliter. Le 29 décembre 1813, le Corps législatif adopte, par 223 voix contre 51, le rapport Lainé (10) qui dénonce la continuation de la guerre et exige de l’Empereur qu’il entame des négociations de paix. Celui-ci réagit vivement et tance les députés lors du discours du 1er janvier 1814 (11).

Perspicaces, les coalisés tentent de jouer de ces divisions internes et le chancelier autrichien Metternich laisse entendre qu’ils sont disposés à négocier la paix sur la base – ambiguë – du rétablissement de la France dans ses frontières naturelles. Toutefois, l’Autriche avait déjà refusé une proposition française de négociations de paix (7 avril 1813) et, dans leur déclaration commune de Francfort (12) (1er décembre 1813), les coalisés ont proclamé que ce n’est pas à la France qu’ils font la guerre mais à Napoléon. Acculé, celui-ci est donc aux abois car il sait qu’à tout moment il peut être trahi sur ses arrières politiques, d’autant plus que l’inusable Talleyrand, en disgrâce depuis 1809, intrigue au rétablissement des Bourbons (13).

Pire encore : le beau-frère de l’empereur, Joachim Murat, roi de Naples, se retourne contre lui et signe une convention séparée avec l’Angleterre (11 janvier 1814). S’alliant de plus avec l’Autriche, il place Eugène de Beauharnais et l’armée française d’Italie en délicate posture.

Les principaux acteurs

– Napoléon Bonaparte (1769-1821). Il règne autour de l’Empereur une atmosphère de fin de règne. Sa santé semble défaillante (malade, il a du abandonner le champ de bataille de Dresde quelques mois auparavant) et ses proches, au mieux prennent leurs distances, au pire le trahissent. La Providence semble avoir abandonné son génie militaire : depuis Iéna (1806) et Friedland (1807), ses victoires ont été bien plus le fruit de l’écrasante supérioté numérique et technique de la Grande Armée (écrasement de l’armée autrichienne sous le déluge de l’artillerie française à Wagram, 1809) que de son habileté manœuvrière. Aussi, ses victoires tactiques peinent à donner un résultat stratégique comme à la Moscowa (1812) ou à Dresde (1813) et sa légendaire invincibilité paraît défaillir (campagne de Russie et bataille de Leipzig). Il refuse néanmoins d’admettre la défaite (et encore moins l’abdication) et paraît recouvrer toute son énergie. Son objectif est de refouler les coalisés aux frontières pour les contraindre à négocier la paix dans une moindre position de faiblesse.

– Karl-Philip Schwarzenberg (1771-1820) est issu de la vieille noblesse militaire autrichienne. Il s’est déjà illustré très jeune dans la guerre contre les Turcs (1789) et contre la Révolution française (bataille de Cateau-Cambrésis, 1794). Il se fait remarquer par l’Empereur François II en échappant à l’encerclement de la Grande Armée à Ulm (1805). A Wagram (1809), il commande la réserve autrichienne puis participe, cette fois-ci aux côtés de Napoléon, à la campagne de Russie (1812). Placé à la tête des coalisés pour la campagne d’Allemagne (1813), il effectue une campagne prudente cherchant à éviter l’affrontement direct avec l’Empereur tant qu’il ne dispose pas d’une supériorité numérique écrasante. Son rôle et sa stratégie pour la campagne de France sont les mêmes : éviter une confrontation directe avec Napoléon – dont il craint le génie militaire jusqu’à s’en sentir paralysé – et réunir les armées alliées pour l’écraser sous le nombre.

– Gebhard Leberecht von Blücher (1742-1819) a derrière lui une longue carrière militaire (il a servi sous Frédéric Le Grand). Comme tous les officiers prussiens, la défaite d’Iéna (1806) l’a traumatisé et il en nourrit une profonde francophobie (14). Il est donc, malgré son âge avancé, de toutes les campagnes contre Napoléon et commande l’armée de Silésie lors de l’invasion de 1814. Contrairement à Schwarzenberg, il prône une tactique résolument offensive (ses subordonnés le surnomment « Marschall Vorwärts », le maréchal en avant). Ces divergences de vues ne seront pas sans générer des incohérences opératives entre les armées alliées, et l’Empereur saura en jouer.

Wellington et le duo Bernadotte-Von Bülow auront une marche trop lente vers Paris pour influer, tout du moins directement, sur les événements de la campagne.

2/ DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE

Des débuts hésitants

Les coalisés entrent sur le territoire français au tout début du mois de janvier. Les maréchaux Victor et Marmont abandonnent, quasiment sans combattre, la ligne de défense des Vosges, à la grande fureur de l’Empereur qui a besoin d’un maximum de délai pour parfaire l’instruction des jeunes conscrits et regrouper une nouvelle armée. Celui-ci décide alors de prendre la tête de l’armée (25 janvier) et se porte dans un premier temps vers l’avant-garde de Blücher qu’il défait à Saint-Dizier (27 janvier). Néanmoins, les armées de Schwarzenberg et Blücher ne sont alors qu’à quelques dizaines de kilomètres de faire leur jonction. Jouant de son avantage acquis à Saint-Dizier, Napoléon décide de poursuivre son offensive contre le prussien et n’hésite pas à attaquer, victorieusement, avec une douzaine de milliers de fantassins le gros de l’armée de Silésie (30.000 Prusso-Russes) à Brienne-le-Chateau (29 janvier). Il manque même de peu de faire prisonnier Blücher et tout son état-major. Ne disposant pas de cavalerie, les Français ne peuvent toutefois exploiter la victoire et les Prusso-russes se replient en bon ordre pour faire leur jonction avec les Autrichiens de Schwarzenberg à La Rothière. Enhardi par la victoire de Brienne et malgré l’écrasante supériorité numérique des coalisés (45.000 français contre plus de 150.000 coalisés), l’Empereur décide de les y attaquer (1er février). C’est un échec cuisant et lourd en pertes (6.000 hommes et 60 canons, même si les coalisés perdent 8.000 hommes) et, pour éviter l’anéantissement que pourrait générer une contre-offensive autrichienne, l’armée française doit se retirer sur Troyes.

A cet instant, la situation de Napoléon paraît désespérée : l’annonce de la défaite de La Rothière agite encore plus les intrigues parisiennes et si les coalisés se décidaient à porter tous leurs efforts contre l’armée française, l’issue de la bataille ferait peu de doutes. Deux jours plus tard (3 février) s’ouvre le congrès de Chatillon durant lequel doivent se négocier les conditions d’un armistice. Se sentant dans une position de force, les coalisés ont des exigences très lourdes : le retour de la France dans ses frontières de 1791 et le refus qu’elle prenne part à toutes les autres décisions concernant la réorganisation de l’Europe (notamment concernant les souverains que Napoléon a lui-même placé sur le trône). L’Empereur refuse et le congrès est clos, sans accord, le 8 février.

Dans le même temps, les forces militaires coalisées prennent une décision à priori surprenante : elles se séparent à nouveau, Blücher se dirigeant vers Paris par la vallée de la Marne, Schwarzenberg prenant le même objectif mais par l’Aube puis la Seine. D’un point de vue opératif, alors que l’anéantissement de l’armée française paraît à portée de main, cette séparation paraît effectivement singulière. Mais, en se dirigeant vers Paris, les coalisés espèrent précipiter la chute politique interne de Napoléon sans avoir à le combattre. Par ailleurs, Schwarzenberg craint toujours d’affronter le génie militaire du Corse dans un engagement direct et cette solution, bien plus prudente, convient mieux à son inclination.

Les trois glorieuses : Champaubert, Montmirail, Vauchamps

L’Empereur saisit immédiatement l’opportunité de cette séparation des forces. De plus, Blücher a articulé son armée en trois corps distincts et mal coordonnés marchant vers Paris le long de la Marne : en tête 20.000 Russes commandés par Sacken, puis Olusiev avec 6.000 autres Russes et enfin le prussien Kleist accompagné de 18.000 hommes. Napoléon décide donc d’attaquer de flanc et de séparer les corps de Blücher. Les troupes napoléoniennes tombent sur Olusiev en plein brouillard à Champaubert. Les Russes sont anéantis et perdent 4.500 hommes, dont leur général, fait prisonnier (10 février). Immédiatement, les Français partent à la poursuite de Sacken. Celui-ci croit n’avoir à faire qu’à une faible partie de l’armée française et décide de livrer bataille à Montmirail (11 février, « l’Austerlitz champenois »). A son tour, son corps est disloqué, il perd près de 4.000 hommes et Sacken s’enfuie vers le Nord. Napoléon décide alors de se retourner contre le dernier corps de Blücher qu’il bouscule à Vauchamps (14 février) en lui infligeant de sévères pertes (6.000 hommes et 16 canons).

En cinq jours, les Français ont totalement disloqué l’armée de Silésie en lui infligeant plus de 25.000 pertes. Néanmoins, l’Empereur ne peut achever l’anéantissement de l’armée de Silésie : Schwarzenberg s’approche dangereusement de Paris et il se doit de barrer la route à ce dernier.

Les premières avant-gardes autrichiennes sont en effet déjà à Fontainebleau. Après trois jours de marche forcée, Napoléon les surprend à Montereau (18 février), au confluent de l’Yonne et de la Seine. Après une prise héroïque de la ville, notamment grâce aux charges de cavalerie du général Pajot, l’avant-garde de l’armée de Bohème est elle-aussi totalement désorganisée et reflue en direction du sud-est. Mais l’Empereur n’a pas réussi à couper les forces de Schwarzenberg en deux.

Les coalisés sont abasourdis par l’enchaînement de victoires de Napoléon. A cela s’ajoute les difficultés d’approvisionnement générées par l’allongement de leurs lignes de communication et par la multiplication des actions de guérillas des habitants français, notamment dans les Vosges et le Jura. Les divisions internes semblent resurgir, d’autant plus qu’ils ne sont toujours pas d’accord sur l’avenir de la France une fois l’abdication de l’Empereur obtenue (15). La coalition parvient néanmoins à aboutir à un consensus : Blücher tentera de faire sa jonction avec l’armée du Nord qui débouche en Picardie pendant que Schwarzenberg reprendra sa marche vers Paris.

L’inévitable retraite

Sentant le danger d’un regroupement des restes de l’armée de Silésie et de l’armée du Nord, Napoléon laisse les Autrichiens et repart à la poursuite de Blücher qu’il compte rattraper devant Soissons (encore sous garnison française et qui commande le passage de l’Aisne). Intimidée par les forces coalisées, celle-ci capitule le 3 mars, quelques heures seulement avant l’arrivée des forces napoléoniennes, et permet donc à Blücher de s’esquiver et de faire sa jonction avec l’armée du Nord, échappant de justesse à la destruction.

L’Empereur décide toutefois de continuer sa poursuite de l’armée de Silésie, espérant désorganiser son regroupement avec les forces de Von Bülow. Sur le plateau de Craonne (7 mars), il tombe sur un détachement russe. Celui-ci se bat furieusement avant de se retirer en laissant 5.000 des leurs sur le champ de bataille (mais les français ont perdu 6.000 hommes) (16). Il est maintenant trop tard : Blücher et Von Bülow se sont retranchés dans la forteresse de Laon avec 100.000 hommes. Bien qu’en nette infériorité numérique, Napoléon essaie bien de les en déloger, mais, après deux jours de combats, l’armée française est épuisée et il doit se retirer (9-10 mars).

La situation est d’autant plus critique que Schwarzenberg se présente sur ses arrières. L’Empereur parvient encore une fois à empêcher sa jonction avec Blücher en défaisant un détachement russe à Reims (13 mars). Cependant, le 20 mars, à Arcis-sur-Aube, c’est tout le gros de l’armée de Bohème qui se présente (100.000 hommes). Et les français n’ont que 17.000 hommes à lui opposer (rejoints par 10.000 hommes supplémentaires en cours de bataille). L’affrontement dure deux jours et une intervention magistrale de la Garde évite qu’elle ne tourne au désastre.

Napoléon décide alors de jouer un dernier coup de poker : il se lance plein Est pour rallier les garnisons françaises restées en Alsace et en Allemagne, espérant entraîner les coalisés à sa suite, pendant que les maréchaux Marmont et Mortier doivent protéger Paris avec 15.000 hommes. Ceux-ci livrent un combat acharné à la Fère-Champenoise (25 mars) pour se dégager de l’armée alliée enfin regroupée (200.000 hommes). Les courriers devant annoncer le plan de l’Empereur à son frère Joseph, qui assure la régence en son absence, sont interceptés par les coalisés qui, de fait, ne tombent pas dans le piège. Ils se présentent donc devant Paris. Napoléon finit bien par tenter une manœuvre de retour sur leurs arrières, mais Marmont accepte la reddition, sans vraiment combattre, et ouvre les portes de la capitale aux coalisés (31 mars).

Désabusé, Napoléon regroupe les restes de son armée à Fontainebleau et finit par accepter une abdication inconditionnelle (6 avril).

3/ ENSEIGNEMENTS

Le poids du nombre : un rapport de force défavorable compensé par la mobilité tactico-opérative mais finalement rédhibitoire au niveau stratégique.

Devant une telle disproportion d’effectifs, les armées françaises auraient-elles pu l’emporter ? Rien n’est moins sûr. Pourtant, certains éléments de la campagne auraient pu la faire basculer et permettre à l’Empereur à minima de négocier une paix honorable. Au premier rang desquels l’abandon hâtif des Vosges qui précipite l’entrée en campagne de forces françaises peu instruites et encore incomplètement constituées. Quelques jours ou semaines de plus auraient permis à Napoléon de disposer des quelques réserves suffisantes qui lui auraient autorisé l’exploitation opérative de ses succès tactiques. La reddition de Soissons, à quelques heures près, entraîne des conséquences dramatiques : sans elle, Blücher et son armée disparaissaient de la campagne.

Mais il ne s’agit point de refaire l’histoire, car, malgré toutes ces circonstances, un fait se dégage : le génie tactique, la valeur et le courage des français ne suffisent pas à compenser le poids du nombre.

A l’heure où la plupart des armées occidentales font le choix des réductions d’effectifs, c’est un fait qui ne saurait être négligé, comme le rappelle justement le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale : « Le critère du nombre – effectifs et équipements – demeure pertinent et ne peut être entièrement compensé par la qualité. » (17)

La plupart des engagements d’envergure qui suivront les guerres napoléoniennes, calqués sur les principes d’engagements nationaux de masse, verront en effet le triomphe du nombre : la Prusse de 1870 écrase la France en grande partie de part sa capacité à mobiliser plus rapidement davantage de troupes, les tactiques audacieuses de l’Allemagne de 1918 ne font que tenter d’emporter la décision avant de plier sous le poids de l’arrivée des divisions américaines et si la Wehrmacht de 1944-45 dispose de matériels souvent bien supérieurs en qualité (comme le char Tigre-I) et sait encore faire preuve d’audace tactique (comme lors de la contre-offensive des Ardennes pendant l’hiver 44-45), elle finit bien par s’incliner devant le rouleau compresseur allié.

Alors que le paradigme de la « guerre au sein de la population » (18) semble exiger un maillage important du terrain et donc des effectifs en conséquence (19), et qu’au titre des exigences humanitaires ou de nouveaux concepts, comme l’approche globale (20), les militaires voient le spectre de leurs missions s’élargir, le critère du nombre semble donc demeurer davantage pertinent que la qualité tactique et à fortiori technologique, et ce quelque soit le type d’engagement.

Des compétences des subordonné : comprendre le niveau opératif pour mener l’action au niveau tactique.

Tout au long de ses campagnes, Napoléon voit disparaître ses meilleurs lieutenants. En 1814, les Desaix, Lannes et autres Davout ne sont plus là (21). Les généraux et maréchaux de la campagne de France ne sont dénué ni de courage ni de sens tactique sur le champ de bataille (comme Marmont et Mortier à la Fère-Champenoise) mais le sens opératif leur échappe encore et, conséquemment, ils peinent à s’imprégner de l’esprit des ordres de l’Empereur. En témoignent la reddition malheureuse de Soissons par le général Moreau, l’abandon précipité des Vosges ou les atermoiements des corps d’armée chargés de freiner l’une des armées coalisées pendant que Napoléon, avec le gros des troupes, frappe l’autre.

Comme le soulignent Léonce Krebs et Henri Moris : « Les conceptions de Bonaparte étaient et ne pouvaient être justes que dans l’ensemble ; son imagination, ardente devançait les évènements ; ses ordres sont presque tous donnés 24 heures trop tôt et exigent des troupes des efforts extraordinaires ; en sorte qu’il y a de nombreux contre-ordres et des tâtonnements, réparés par l’intelligence et l’initiative des généraux » (22). Force est de constater que pendant la campagne de France, Napoléon n’a plus les généraux capables de saisir l’esprit de ses ordres pour remédier aux aléas des contre-ordres et tâtonnements. Les manœuvres napoléoniennes montrent ainsi toute l’importance non seulement de s’imprégner de l’esprit des ordres mais également d’en saisir la portée du niveau supérieur (assimiler sa mission, mais aussi celle de son chef), c’est-à-dire, in fine : disposer les compétences à occuper la fonction du niveau supérieur.

Approches tactico-opérative directe et stratégico-opérative indirecte : les exemples de Blücher et Schwarzenberg.

Le Prussien et l’Autrichien ont des conceptions tactico-opérative radicalement divergentes : si le premier se montre résolument offensif, le second s’avère prudent à l’extrême, voire timoré. Pourtant, au résultat, Blücher n’a échappé à l’anéantissement que de peu pendant que Schwarzenberg ne subissait qu’une défaite tactique sans grande conséquence stratégique (La Rothière). En se précipitant constamment à l’assaut de l’armée française regroupée, l’armée de Silésie s’est inscrite dans une approche du fort au fort, au niveau strictement opératif, et a en conséquence, multiplié les pertes humaines.

L’armée de Bohème a probablement suivi un raisonnement davantage stratégique : il s’agissait de jouer sur la faiblesse numérique de l’armée napoléonienne et sur les dissensions internes au gouvernement français. Dans ce cadre, en procédant par une marche longue mais méticuleuse et coordonnée, permettant ainsi de disposer d’effectifs importants et regroupés, les Français ne pouvaient que s’user numériquement en combats tactiques stériles stratégiquement.

Schwarzenberg se rapproche donc incidemment des conceptions du stratège byzantin Bélisaire qui étendit considérablement la superficie de l’empire romain d’Orient sans quasiment jamais passer à l’offensive au niveau tactique. Il nous ramène ainsi vers les théories de Liddell Hart (23) sur l’approche indirecte : contourner le point fort ennemi pour le faire tomber par déséquilibre. En l’occurrence, le point fort français résidait dans le génie militaire de Napoléon et ses capacités manœuvrières qu’il fallait donc bien se garder d’attaquer directement, comme le fit Blücher, tandis que son déséquilibre pouvait advenir en jouant de sa capacité à tenir politiquement une campagne militaire dans la durée.

Du tactico-opératif au stratégique : la victoire n’est pas un homéomorphisme

« On ne peut élaborer aucun des plans généraux nécessaires à la guerre sans une connaissance intime de la situation politique ». Carl Von Clausewitz, De la guerre.

L’exemple de la campagne de France est loin d’être isolé dans l’histoire militaire. En 1709, la bataille de Malplaquet en est une autre illustration (24). De même, lors des offensives du printemps 1918, les Allemands multiplient les victoires tactiques sans jamais déboucher sur un avantage opératif – et encore moins stratégique – significatif.

En 1814, Napoléon espère, par une campagne rapide, multiplier les victoires tactiques pour amener les coalisés à accepter une paix honorable. Mais, il n’ignore pas qu’en sus de la volonté ennemie il doit aussi faire plier la volonté des Français du « parti de la paix », qui désirent la fin des hostilités quelque soit le prix ou, pire pour lui, le rétablissement des Bourbons. Dans sa trinité clausewitzienne, le sommet du triangle constitué par le gouvernement est déjà défaillant pendant que ceux du peuple et des armées commence à s’affaisser (25). A l’inverse, le reste de l’Europe veut en finir avec les volontés hégémoniques de la France napoléonienne. Les gouvernements alliés demeurent unis, et lorsque cette union semble défaillir, l’Angleterre sait se faire le ciment de cette alliance, notamment par ses précieux subsides. Les idéaux révolutionnaires ont réveillé les nationalismes européens, tout particulièrement allemands, et ceux-ci, presque paradoxalement, s’unissent derrière leurs gouvernements pour mettre fin aux occupations françaises. Enfin, les armées européennes ont su apprendre de leurs séries de défaites. L’exemple prussien post-Iéna en est édifiant (26). Au fur et à mesure de l’avancée des campagnes de guerre, le triangle clausewitzien français s’étiole pendant que celui des coalisés se renforce (27) ; la volonté des uns s’efface devant celle des autres, et ce quelques soient les résultats tactico-opératifs.

CONCLUSION

Outre les réflexions sur le poids du nombre et l’approche indirecte, de l’étude de la campagne de 1814 peut donc résulter une assertion simple : la victoire sur le champ de bataille n’est rien si elle ne correspond pas à une victoire sur la volonté de l’ennemi. La finalité constitutive de la guerre n’est donc point la bataille en elle-même, ni vraiment l’occupation du terrain, et encore moins d’infliger davantage de pertes et de dommages à l’ennemi que ceux que nous subissons. L’objectif premier, fondamental, de la guerre, que le chef tactique ou tactico-opératif ne saurait abjurer, ne consiste qu’à faire plier la volonté de l’adversaire : « Le véritable but de la guerre est l’esprit des chefs ennemis, et non le corps de leurs soldats. » (28)

Il serait de plus captieux de croire que cet axiome ne s’appliquerait qu’aux conflits symétriques et dissymétriques. En Afghanistan, les troupes de la coalition multiplient les micro-victoires tactiques et infligent aux insurgés bien plus de pertes qu’ils n’en subissent.

Néanmoins, l’insurrection perdure car l’imbroglio afghan est tel que la pelote des fils de sa volonté paraît indémêlable (29). A contrario, celle-ci s’attaque à la volonté qu’elle considère la plus à sa portée dans le triangle clausewitzien, celle du soutien populaire : « Ils [les talibans] ont compris que l’opinion publique occidentale était probablement le talon d’Achille de la communauté internationale. » (30). Nul besoin pour eux de victoire sur le terrain, il leur suffit d’user l’ennemi jusqu’à ce que sa volonté s’émousse d’elle-même, de la même manière que les coalisés de 1814 ont multiplié les échecs tactiques en attendant que la volonté de combattre de la France s’étiole.

CDT Alain MESSAGER

Article tiré des Cahiers du CESAT n°25 (octobre 2011)

NOTES :

(1) Basil Liddell Hart, Stratégie.

(2) Général Michel Yakovleff, Tactique théorique, 5e partie.

(3) La trinité clausewitzienne est constituée par le peuple, le gouvernement et l’armée. Selon la pensée clausewitzienne, l’union de leurs volontés est un facteur clé du succès de la guerre. Carl von Clausewitz, De la guerre, livre premier.

(4) Les batailles d’Arcole (15-17 novembre 1796) et de Rivoli (14-15 janvier 1797) contraignent les reliquats de l’armée autrichienne à s’enfermer dans Mantoue puis à capituler quelques jours plus tard, marquant la fin de la présence militaire autrichienne en Italie. Bonaparte peut alors se retourner pour menacer directement les frontières de l’Autriche et lui imposer les préliminaires de paix de Leoben (15 avril 1797).

(5) Le 27 août 1813, sous les murs de Dresde et grâce à un brillant mouvement tournant, l’Empereur inflige une cuisante défaite à l’armée de Schwarzenberg, pourtant deux fois supérieure en nombre. Néanmoins, malade, Napoléon doit quitter le champ de bataille et ne pourra exploiter sa victoire tactique.

(6) Également appelée bataille des Nations, la bataille de Leipzig (16-19 octobre 1813) voit s’opposer environ 170.000 français à 300.000 coalisés. Napoléon ne réussit pas à manœuvrer pour compenser son infériorité numérique et doit se replier. La défaite tourne au désastre lorsque ses alliés saxons, en pleine bataille, retournent leurs armes contre les Français.

(7) Le décret de rappel des classes 1814 et 1815 a été signé par l’impératrice Marie-Louise. Ces jeunes conscrits, souvent encore imberbes, seront affublés du sobriquet du prénom de la femme de l’Empereur en raison de leur aspect juvénile et peu viril.

(8) Napoléon exigera à plusieurs reprises qu’Augereau quitte Lyon pour s’attaquer aux communications et lignes arrières de l’armée de Bohème. Augereau temporisera et son inaction sera interprétée comme une défection.

(9) Eugène de Beauharnais y livrera une très belle campagne et défera les Autrichiens à la bataille du Mincio (8 février 1814). Cette remarquable campagne, qui rappelle elle-aussi en de nombreux points la campagne d’Italie de son beau-père 18 ans auparavant, est injustement tombée dans les oubliettes de l’Histoire.

(10) Du nom du membre du Corps législatif qui a rédigé le rapport.

(11) Cliquer ICI pour accéder à l’intégralité du discours peut être retrouvée sur Internet (page 50).

(12) L’intégralité de la déclaration peut être retrouvée ICI sur Internet.

(13) L’Empereur était à priori avisé des intrigues du Prince de Bénévent. Étrangement, celui-ci ne sera pas inquiété.

(14) Pour l’anecdote, à la prise de Paris qui suivit Waterloo, il voulut faire détruire le pont d’Iéna. L’humiliation de la campagne d’Allemagne de 1806 a généré un profond traumatisme au sein de l’armée prussienne. Cette humiliation sera la source d’une totale remise en question de son fonctionnement, donnant, notamment, naissance à la Kriegs Academie (Ecole de guerre), au Grand Etat-major général et à la promotion axée davantage sur le mérite que sur les lettres de noblesse. Elle nourrira également la pensée de Clausewitz et modifiera en profondeur la société prussienne (fin du servage, démocratisation partielle du régime, éveil de la conscience nationale). L’ensemble de ces réformes va affermir simultanément le militarisme prussien et un nationalisme allemand teinté de francophobie aboutissant tous deux à la revanche allemande de 1870… et donc à l’esprit revanchard français !

(15) Les Russes plaident pour un rétablissement des Bourbons, les Autrichiens demandent la mise en place d’une régence au bénéfice du fils de Napoléon.

(16) Un peu plus d’un siècle plus tard, au même lieu, se tiendra une bataille devenue tristement célèbre : le Chemin des Dames (avril-juin 1917).

(17) : Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale, Odile Jacob, 2008, page 130.

(18) Sir Rupert Smith, L’utilité de la force, Economica, 2005.

(19) C’est, en partie, le sens du « Surge » initié par la Général Petraeus pour permettre aux troupes américaines de quitter l’Irak après avoir stabilisé, à minima, la situation locale (2007-2008).

(20) L’approche globale n’est pas une nouveauté en elle-même : les maréchaux Lyautey et Gallieni, respectivement au Maroc et au Madagascar, abordaient tous les aspects possibles de la « pacification » ; l’empire romain s’est certes construit en partie militairement mais il a aussi fait la part belle au développement de l’administration, des voies de communications, de l’économie et même à la conciliation des religions des peuples conquis avec la religion romaine. C’est donc en tant que conceptualisation, qu’à la rigueur, l’approche globale peut être considérée comme une nouveauté.

(21) Le général Desaix (1768-1800) a été le héros de la bataille de Marengo (1800) et y a laissé la vie. Dans des conditions très semblables à celles qui prévaudront à Waterloo, et contrairement à Grouchy, il a su « marcher au canon » pour sauver l’Empereur d’une situation périlleuse et transformer une défaite en victoire décisive. A Sainte-Hélène, Napoléon en fera un portrait élogieux : « Le talent de Desaix était de tous les instants ; il ne vivait, ne respirait que l’ambition noble et la véritable gloire. C’était un caractère antique. Il aimait la gloire pour elle-même et la France au-dessus de tout. » (Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène).

Seul maréchal à tutoyer l’empereur, le maréchal Lannes (1769-1809) a été de toutes les campagnes de Napoléon, jusqu’à sa mort sur le champ de bataille à Essling (31 mai 1809). « Le général le plus distingué de mes armées, celui que je considérais comme mon meilleur ami » selon l’Empereur (Lettre à la maréchale Lannes) est aussi le seul qui ose lui tenir tête.

Le maréchal Davout (1770-1823) est le seul maréchal d’empire à être toujours demeuré invaincu. Pendant la campagne de France, il est assiégé dans Hambourg, où il livre une résistance héroïque de près d’un an (il ne remet la place aux coalisés que fin avril 1814, sur ordre de Louis XVIII et non sans avoir dans un premier temps fait tirer au canon sur l’étendard à fleurs de lys du Roi).

(22) Léonce Krebs et Henri Moris, Campagnes dans les Alpes pendant la Révolution d’après les archives des états-majors français et Austro-sardes, 1794, 1795, 1796, Paris, Plon, 1895.

(23) Basil Liddell Hart, Stratégie.

(24) Lire l’article du Chef de Bataillon Paul Bury, La bataille de Malplaquet – 11 septembre 1709 – Du nul tactique à la victoire stratégique et de l’importance de l’effet majeur.

(25) La plupart des maréchaux sont usés par les années de guerres napoléoniennes et aspirent à jouir en tranquillité des honneurs qu’ils en ont tirés. La volonté de la troupe – qui se bat bien pendant toute la campagne – et du peuple est plus malaisée à percevoir. La guerre a bien sûr fatigué ce dernier et les désertions et refus d’incorporation se sont multipliés pendant les dernières années de l’Empire. Toutefois, les coalisés s’inquiètent de la multiplication des actions de partisans sur leurs arrières (dans les Vosges et le Jura essentiellement) et dans l’entourage de l’Empereur, certains le pressent de déclarer, à l’instar de la Révolution en 1792, « la patrie en danger » afin de susciter une insurrection populaire dans tous les territoires occupés. Probablement marqué par le massacre des Gardes Suisses de Louis XVI lors de la prise des Tuileries (20 juin 1792) auquel il avait assisté en tant que spectateur, Napoléon conserve une profonde méfiance vis-à-vis des flots incontrôlables de la violence populaire et refuse de s’y plier.

(26) cf. note de bas de page n°13.

(27) L’écrivain soviétique Albert Manfred développe une hypothèse parallèle à celle-ci : Napoléon est victorieux tant qu’il est progressiste et veut bouleverser l’ordre établi ; il commence à perdre lorsqu’il devient conservateur (Albert Manfred, Napoléon Bonaparte, Edition du Progrès, Moscou, 1980). Le même type de réflexions peut être mené sur les oppositions entre nomades et sédentaires, puis entre thalassocraties et puissances terrestres, tout au long de l’histoire (théories de Halford John Mackinder).

(28) Basil Liddel Hart, Stratégie.

(29) Sur le sujet, lire, notamment, Manière de voir, Imprenable Afghanistan, avril-mai 2010.

(30) Hervé Morin, Ministre de la Défense, interview à France Inter, 5 septembre 2008.

Bibliographie :

- Philippe-Joseph Benjamin BUCHEZ, Histoire parlementaire de la révolution française, tome 9, Paulin libraire, 1834.

- René CHATEAUBRIAND, Mémoires d’outre-tombe, tome 3.

- Max GALLO, L’immortel de Sainte-Hélène, Pocket, 1997.

- Louis MADELIN, La campagne de France, Hachette, 1951.

- Albert MANFRED, Napoléon Bonaparte, Editions du Progrès, Moscou, 1980.

- Jean-Baptiste Honoré RAYMOND, Histoire de la Restauration, société belge de librairie, 1837. Disponible ICI.

- Charles-Maurice de TALLEYRAND, Mémoires (Tomes 2 et 3), Editions Jean de Bonnot, 1967.

- Chevalier VACANI, Bataille du Mincio entre l’armée du prince Eugène et celle du Maréchal comte de Bellegarde, François Pagnogi libraire-éditeurs, 1857. Disponible ICI.

- Histoire universelle des armées, tome 3 (1700-1914), Editions Robert Laffont, 1966.

- Hiver 1814, La France envahie, Editions Le Hérisson, 2005.

- Les plus belles victoires de Napoléon, Edition Atlas, 2003.