« Dieu le veut ! »

C’est par ce cri enthousiaste que, selon les chroniqueurs, les chevaliers présents à Clermont en novembre 1095 répondirent à l’appel d’Urbain II qui leur prescrivait, « pour la rémission de leurs péchés », d’aller combattre les infidèles et leur arracher par la force des armes le Saint Sépulcre, le tombeau du Christ, entre leurs mains depuis 638. Cet appel allait conduire à deux siècles de conflits effectifs en Terre sainte (1096-1291), avec leur cortège de massacres, de captivités et de souffrances diverses, mais plus encore à plusieurs siècles d’idéologie guerrière résultant de la formation d’un concept qui choque aujourd’hui les consciences chrétiennes : la notion de croisade, de guerre sainte.

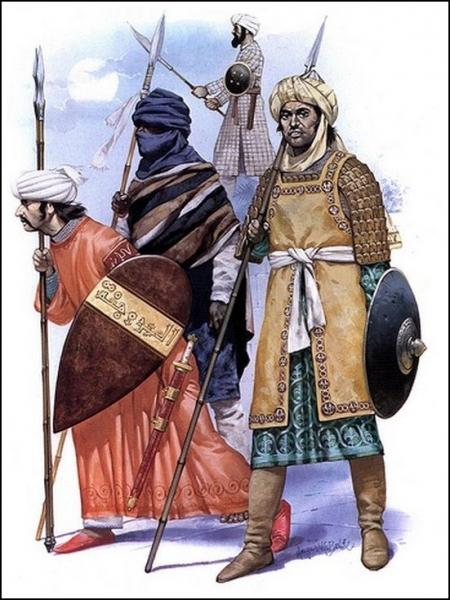

L’islam, pour sa part, ne connut pas semblables tiraillements. La notion de « guerre pour la foi » y fut acceptée dès l’origine et on peut même considérer qu’à l’époque de la première croisade l’élan primitif du djihâd s’était quelque peu affaibli. Ainsi, paradoxalement, c’est la croisade qui en rejoignant le djihâd né bien avant elle, 370 ans plus tôt, contribua à le relancer en terre d’islam. Les braises n’en sont pas encore éteintes aujourd’hui. Raison de plus pour tenter de comprendre l’origine et l’évolution de ces deux notions concurrentes.

Jésus, Mahomet et la guerre

Même si Jésus ne fut pas le « doux rêveur parcourant les collines de Galilée » qu’imaginait Ernest Renan, il est établi que son message et son attitude furent, tout au long de sa vie, conformes à une exigence rigoureuse : celle d’une absolue non violence. Il affirme en effet que son royaume n’est pas de ce monde, et qu’on le gagne par la soumission aux autorités (alors païennes !), par l’amour de ses ennemis, même au prix du martyre ; il ajoute que quiconque prendra l’épée périra par l’épée : c’est ainsi qu’il refuse d’entraîner dans un coup de force les milliers de pèlerins qui, rassemblées à Jérusalem pour célébrer la Pâque, voient en lui le « roi qui vient » et veulent le porter au pouvoir. Refusant de mêler la foi au politique, il se retire alors à Béthanie, décevant ainsi ses partisans qui l’abandonnent ; arrêté par les soldats romains, il refuse de se défendre, interdit à ses disciples de le faire, et se laisse crucifier, priant même pour les bourreaux qui le clouent sur la croix. Il y a donc chez Jésus un double refus : celui du pouvoir politique, celui de l’usage des armes et de la violence. Rien de tel chez Mahomet qui, dès l’origine, se manifeste à la fois comme prophète de Dieu et chef de guerre avant de devenir chef d’état ; Mahomet n’établit jamais de distinction entre action religieuse et action politique, et n’éprouve aucune réticence à l’usage de la force armée contre ses ennemis, confondus avec les ennemis de la foi. Il prend part à plusieurs combats, les armes à la main, et dirige la plupart des batailles livrées selon ses directives par ses adeptes contre les tribus juives des alentours, puis contre les tribus arabes païennes. Il ne recule pas non plus devant l’assassinat politique, faisant ainsi « liquider » ses adversaires (par exemple les poètes arabes qui l’avaient dénigré dans leurs œuvres). L’usage des armes pour le triomphe de sa cause lui paraît donc tout à fait légitime, tout comme le butin, prise de guerre ; après la victoire, sur ordre du Prophète, ses guerriers tuent les hommes, prennent femmes et enfants comme esclaves et se partagent les biens des vaincus; une révélation coranique vient même établir les règles du partage : le Prophète, outre sa part individuelle, recevra deux dixièmes du butin total qu’il répartira ensuite à parts égales, un tiers pour lui-même, un tiers pour sa famille, un tiers pour les pauvres et orphelins. C’est dire que la guerre ne pose aucun problème de conscience au Prophète; il n’hésite d’ailleurs pas à promettre le paradis aux guerriers de l’islam qui viendraient à mourir dans le djihâd, la lutte armée contre les infidèles. Tabari rapporte à ce sujet cette anecdote : avant le combat de Bedr, Mahomet exortait ses soldats, en leur disant que, pour gagner le Paradis, il ne leur fallait que le martyre. Entendant cela, Omaïr, qui mangeait une poignée de dattes, les jeta en disant : « S’il en est ainsi, j’ai assez d’une date jusqu’à ce que j’entre au Paradis » ; il se lança dans la bataille, tua plusieurs ennemis et trouva la mort lui-même. On le voit, les idées de guerre sainte et de Paradis promis à ceux qui mourraient en combattant les infidèles sont bien présentes dès les origines même de l’islam.

Quant à la signification du djihâd, il convient d’éviter quelques confusions. La première consisterait à considérer le djihâd sous son seul aspect de lutte armée contre les infidèles. Il convient de rappeler que le mot lui-même désigne tout effort mené par le croyant dans la voie d’Allah, et en particulier tout effort de l’être intérieur pour le plier aux lois de Dieu. La seconde serait, à l’inverse, de privilégier à l’excès cette signification et d’oublier que cet effort implique également la lutte armée pour le triomphe de la voie d’Allah. Les premières conquêtes de l’islam, de l’Indus à l’Atlantique et du Sahara à la Provence, furent l’expression même de ce djihâd. Non pas pour convertir, soulignons-le : la révélation coranique interdit l’usage de la contrainte en matière de religion. Il ne s’agit donc pas de vaincre pour convertir de force les infidèles, mais de gagner à l’islam la souveraineté sur les terres qui doivent lui revenir. Le monde entier, en effet, appartient de droit à Dieu, mais il est de fait partagé en territoire de l’islam, où la loi coranique s’exerce librement, et en territoire de la guerre, provisoirement aux mains des infidèles ; c’est là que le djihâd doit normalement s’exercer afin que s’y impose à son tour, pour le plus grand bien de tous, la loi de Dieu. Le djihâd, ainsi compris, n’exclut donc pas la tolérance, bien au contraire : on peut licitement tuer, détruire, brûler dans le territoire de la guerre ; mais dans le territoire de l’islam, les adeptes des religions monothéistes révélées (juifs et chrétiens) sont protégés ; s’ils acceptent les lois des vainqueurs et s’y conforment, ils conservent le droit, moyennant tribut, de pratiquer leur religion sans toutefois se livrer au prosélytisme. Seuls les païens, polythéistes, doivent choisir entre la conversion et la mort.

Cette attitude tolérante de l’islam médiéval doit être soulignée; elle ne fut pas toujours bien perçue ni bien comprise par les chrétiens du Moyen-Age ; en revanche, ceux-ci soulignèrent, dès le VIIIe et IXe siècle, particulièrement en Orient (qui, notons-le dès à présent, n’a jamais admis la notion de guerre sainte ni de croisade), le caractère guerrier de l’islam. Ils l’opposaient au pacifisme chrétien en s’appuyant bien plus sur la doctrine primitive des deux religions et sur les attitudes diamétralement opposées de leurs deux fondateurs que sur le comportement réel des chrétiens et des musulmans dans la guerre, réalité « incontournable » pour les uns comme pour les autres. Seule diffère l’attitude doctrinale des deux religions devant ce difficile problème de la guerre.

L’Eglise primitive et la guerre

À l’imitation de Jésus, les chrétiens des premiers temps refusaient l’usage de la violence et des armes ; en même temps, ils se voulaient obéissants et soumis aux autorités légales (l’Empire romain païen). Ces deux exigences morales entraient parfois en conflit, surmonté selon le principe énoncé par les Apôtres : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ». L’espérance eschatologique, très vivace dans les premiers siècles, accentuait cette attitude : ce monde mauvais, souvent dirigé par les forces du Mal (celles de Satan, le Prince des Ténèbres, et de son acolyte, l’Antéchrist était destiné à périr à la fin des temps que l’on croyait proche ; il fallait donc s’attacher au monde d’En-Haut et à ses valeurs, et se détacher du monde terrestre, soumis au péché et voué à la destruction. Cette attitude radicale conduisait beaucoup de chrétiens à accepter le martyre de la main des persécuteurs romains qui voulaient les contraindre à sacrifier aux idoles, à adorer les images de l’empereur ou à s’enrôler dans les armées impériales. Au IIIe siècle encore, Origène en Orient, Tertullien en Occident, Hippolyte à Rome, témoignent du refus quasi général des chrétiens de servir l’Empire par les armes, comme soldats. Ils veulent cependant être des citoyens fidèles de Rome qu’ils servent d’une autre manière, plus efficace leurs yeux : ils prient le vrai Dieu pour le salut de l’empereur et la protection de l’Empire romain comme les prêtres païens, exemptés (eux !) du service militaire… mais inefficaces, car ils prient des idoles sans aucun pouvoir. À la fin du IIIe siècle et au début du IVe, on connait encore d’assez nombreux cas de martyrs chrétiens persécutés et tués pour avoir refusé l’usage des armes ; soldats (pacifiques) de Dieu ou du Christ (milites Christi) se disent dans l’impossibilité morale de devenir les soldats de l’empereur (milites). Dans ce refus du service militaire il est évidemment difficile faire la part de ce qui revient au rejet de l’usage des armes (« Tu ne tueras point ») et au refus de sacrifier aux idoles et d’adorer les images impériales, actes souvent liés à l’enrôlement. On ne peut toutefois pas nier le caractère foncièrement pacifiste du christianisme des premiers siècles et son acceptation du martyre plutôt que de l’usage de la violence. Au début du IVe siècle encore, Lactante, le futur précepteur des enfants de Constantin, peut écrire que « si un catéchumène ou un fidèle veut se faire soldat, il faut le renvoyer, car il a méprisé Dieu ». Il est d’ailleurs tout à fait remarquable et paradoxal que la plupart des futurs « patrons » de la chevalerie et des guerriers, ceux que l’on nomme les « saints militaires », furent précisément béatifiés pour avoir accepté le martyre en refusant de devenir ou de rester soldats. Ce phénomène témoigne à sa manière du renversement total de la doctrine chrétienne à l’égard de la guerre entre le IVe et le XIe siècle.

L’Eglise et la guerre sous l’Empire romain chrétien

On s’est beaucoup interrogé sur la sincérité de la conversion de Constantin. Sincère ou non, il n’en a pas moins favorisé les chrétiens, déjà nombreux dans l’Empire, et fait du christianisme une religio licita (édit de tolérance de Milan, 313). Désormais favorisés, les chrétiens deviennent majoritaires car les conversions se multiplient. On peut bientôt parler d’un « Empire romain chrétien » dans la mesure où les postes importants sont désormais réservés aux chrétiens. Dès 380, Théodose fait du christianisme la religion officielle de l’Empire. Ce fait a, pour le sujet qui nous occupe, une double conséquence. La première est que les chrétiens sont désormais appelés par l’Eglise à défendre par les armes un Empire romain considéré comme voulu de Dieu, dirigé par lui. Dès 314, le concile d’Arles excommunie ceux qui persistent dans leur refus de porter les armes en temps de paix. Qu’en était-il en temps de guerre ? Il semble qu’une partie au moins des chrétiens ont prolongé l’attitude ancienne liée au refus de tuer ; mais peu à peu s’impose une nouvelle conception, défendue par saint Augustin: la guerre, dans certaines conditions, peut être considérée comme « juste » ; un moindre mal, en somme. Les chrétiens « ordinaires » (les fidèles, les laïcs) sont donc tenus d’y participer. La deuxième conséquence renforce la première: les conversions massives au christianisme, désormais religion d’état, diminuent à l’évidence le niveau de sincérité et de piété des chrétiens qui ne trouvent plus d’obstacles à leur profession de foi, mais y ont au contraire intérêt. Les plus zèles cherchent alors une nouvelle forme de combat spirituel, substitution au martyre : le désert, la solitude, l’abstinence, le célibat, sous les formes diverses de l’érémitisme et du monachisme. Désormais, ce sont les prêtres et les moines qui se considèrent comme l’élite des fidèles, seuls chargés des obligations morales que s’imposaient jadis les fidèles ordinaires. En particulier, pour ce qui nous concerne ici, ils doivent s’abstenir de verser le sang et rejeter l’usage des armes. Ils livrent aux forces du Mal un combat spirituel, par la prière, par les sacrements, par la liturgie : eux seuls, désormais, sont désignés par l’expression qui jadis s’appliquait à tous les chrétiens : milites Dei, milites Christi. Les autres livrent pour leur part un autre combat, plus terrestre: combattre par l’épée pour préserver la justice. Saint Augustin, dans ses multiples écrits, esquisse ce qui deviendra plus tard, aux XIIe et XIIIe siècles, la théorie de la guerre juste dont il ne faut qu’énoncer les principes. Pour lui, la guerre demeure un mal, surtout à cause des motivations mauvaises des hommes. Elle peut cependant constituer un moindre mal et servir la justice ; il faut pour cela que soient réunies plusieurs conditions : elle ne doit pas être entreprise pour motifs personnels, ni menée avec des sentiments de haine ; ses mobiles doivent être de rétablir la paix et la justice : par exemple défendre la patrie envahie ou menacée par des ennemis, rétablir le droit bafoué, rependre des terres ou des biens injustement spoliés, ou punir des malfaiteurs. Enfin, elle doit être menée à l’initiative des autorités légitimes, en l’occurrence l’empereur, pour le bien commun. Contre ceux qui doutent de la légitimité du principe même de la guerre, saint Augustin invoque les Ecritures (Ancien Testament) : Dieu lui-même n’a-t-il pas voulu, ordonné, dirigé certaines guerres (les « guerres de l’Eternel ») pour châtier les Cananéens impies et idolâtres et réaliser du même coup la promesse faite à Abraham de donner à sa postérité la terre de Canaan ? Le principe même de la guerre n’est donc pas en soi à rejeter ; lorsqu’elle est ordonnée par Dieu, la guerre peut même être sainte puisqu’elle émane de l’autorité suprême. Certes, maintenant, ces conditions ne sont plus réunies car l’Empire romain n’est pas une théocratie, comme l’était alors le peuple d’Israël commandé directement par Dieu. Toutefois, l’empereur (chrétien) représente ici bas l’autorité légitime voulue par Dieu. Il semble donc bien que la notion de guerre juste qui se dégage des écrits de saint Augustin dérive de la notion de guerre sainte ou de guerre « sacrée » issue des écrits bibliques. Seule est véritablement sacrée, légitime et bonne, la guerre ordonnée directement par Dieu, comme le furent jadis les guerres de l’Eternel. Celles qu’ordonnent, pour des motifs moraux, les autorités terrestres légitimes n’ont pas de caractère véritablement sacré, mais elles peuvent cependant être considérées comme justes aux conditions déjà exprimées.

La guerre à l’époque féodale

La chute de l’Empire romain et la formation des royautés barbares obscurcit la notion de guerre juste tout en renforçant le caractère guerrier du christianisme. En effet, les nouveaux rois, germains pour la plupart, conservent de leurs origines, malgré leur conversion au christianisme, une mentalité guerrière, une mystique de la violence sacrée d’origine païenne. De plus, la plupart de ces rois (Wisigoths, Ostrogoths, Burgondes) et leur entourage sont chrétiens de tendance arienne, ne reconnaissant pas la nature divine du Christ. Le clergé catholique (et l’évêque de Rome en particulier) soutient donc le roi franc Clovis, devenu catholique sous l’influence de sa femme, Clotilde. Les victoires de Clovis sur les Alamans, les Burgondes, les Wisigoths, renforcent le pouvoir des Francs et ne laissent subsister l’arianisme qu’en Espagne, bientôt envahie par les musulmans (711). À l’unité de l’Empire chrétien se substitue désormais une multitude de royaumes eux aussi chrétiens mais rivaux, souvent ennemis. L’autorité légitime ordonnant la guerre juste se trouve donc elle aussi multiple, ambiguë, tout comme les mobiles de conflits. Le rêve de l’unité impériale reconstituée sous Charlemagne se révèle éphémère : dès son successeur, Louis le Pieux, les conflits dynastiques se muent en guerre civile, et l’Empire se scinde en nations qui sont à l’origine des grands États de l’actuelle Europe. Les invasions sarrasines, hongroises et surtout normandes (les Vikings) ravagent peut-être moins l’Europe qu’on ne l’a cru jadis : elles n’en accroissent pas moins l’insécurité, banalisant l’idée de violence guerrière. Certes, on ne croit plus guère de nos jours que les châteaux forts et le régime « féodal » découlent de la nécessaire protection contre les envahisseurs. La féodalité qui s’installe sur les débris de l’Empire carolingien répond à des nécessités sociales et économiques plus profondes, qu’imposent l’immensité de l’Empire carolingien et les carences de l’administration de l’époque. De nombreux historiens, de nos jours, se demandent même si le régime seigneurial qui s’établit au cours du Xe siècle, malgré ses lacunes et ses tares, n’était pas tout compte fait le moins mauvais des régimes alors possibles. L’exploitation des terres et des hommes par les seigneurs (châtelains, sires) fut sans doute assez rude, mais moins qu’on ne l’a longtemps cru. Preuve en est qu’à l’apogée de l’époque féodale (XIe-XIIe siècles) correspond tout à la fois la fin des invasions, les progrès de la culture, l’essor démographique, le début du développement des villes et le renouveau du commerce en Méditerranée d’abord, puis en Flandre, en Allemagne, en Champagne. Bref, à l’essor de l’Occident. La Reconquista et les croisades sont aussi, dans une certaine mesure, des manifestations de cette expansion européenne, la première de l’histoire.

Croisade et « Reconquista » : l’expansion européenne

Malgré leurs traits communs, il faut d’ailleurs distinguer, par certains aspects, la Reconquista de la croisade. En Espagne, l’invasion arabo-berbère avait contourné par l’est les Pyrénées, pour déborder assez largement en France méridionale, laissant subsister dans les régions montagneuses de Cantabrie, des Asturies et des Pyrénées des zones où s’étaient réfugiées les populations chrétiennes issues de l’Espagne wisigothique. Là, la résistance s’organise et la Reconquista commence dès le IXe siècle. Elle présente avant tout des traits de reconquête du territoire « national », même si les aspects religieux interfèrent parfois dans la propagande ou les motivations. Les premières interventions « étrangères » (de France) sont le fait de princes et de guerriers qui vont combattre aux côtés de parents ou d’alliés, parfois pour gagner des terres. L’aspect de guerre religieuse est encore minime ou nul, l’aspect de guerre sainte ou de croisade viendra plus tard, à la fin du XIe siècle, voire après 1100. Tout au plus s’agit-il auparavant d’une guerre « juste » selon les définitions de saint Augustin ou d’Isidore de Séville. Toutefois, tout comme les campagnes menées par Charlemagne outre Pyrénées (sac de Pampelune, défaite de Roncevaux) ou par quelques princes français contre le Sarrasins de Languedoc, d’Aquitaine ou de Provence (Guillaume de Toulouse, Guillaume d’Arles), ces guerres de « libération » marquent les esprits et les premières chansons de geste qui en résultent, composées très probablement bien avant celles qui nous ont été conservées, popularisent les héros de la lutte contre les Sarrasins (Roland, Olivier, Guillaume d’Orange, Vivien, Girard de Roussillon). Dans cette société féodale, le personnage central est le chevalier ; sa fonction guerrière indispensable mais encore suspecte aux yeux d’une Eglise dominée par les moines (il copule et verse le sang !), se voit ainsi valorisée par une connotation religieuse. On a probablement sous-estimé la fonction idéologique des chansons de geste (plus tard des romans) qui sont au cœur même de la culture chevaleresque. Elles ont façonné les esprits, créé l’idéal chevaleresque et diffusé (et peut-être même suscité) l’idée de croisade en Occident.

Valorisation et sacralisation de la guerre en Occident

D’autres éléments contribuent à la valorisation, voire à la sacralisation de la fonction guerrière ou, du moins, de certaines guerres et de certains guerriers. Les uns sont d’ordre politique, d’autres d’ordre social, d’autres, enfin, d’ordre religieux. La société féodale qui s’établit en Europe après l’Empire carolingien voit la formation des principautés (IXe siècle), puis des seigneuries ou châtellenies, plus ou moins autonomes ou indépendantes du pouvoir central affaibli (surtout en France du Sud). La terre, alors, constitue la principale richesse, sinon la seule. L’Eglise, par les donations qu’elle suscite demeure, malgré les spoliations et sécularisations nombreuses, le plus grand propriétaire terrien ; évêchés, abbayes, églises locales sont à la fois des puissances spirituelles respectées et des seigneuries temporelles enviées, convoitées. L’empereur jadis, puis les rois, sont les défenseurs institutionnels des églises, de leurs personnels et de leurs biens. Les serments du couronnement ou du sacre rappellent d’ailleurs aux rois, puis aux princes (qui adoptent aussi la cérémonie du couronnement au XIe siècle) leurs devoirs de protection des églises, des clercs, des « désarmés ». Mais les rois sont loin, ou impuissants, et les conflits multiples entre voisins menacent aussi les seigneuries ecclésiastiques. Pour se défendre, les églises font appel à des avoués (ou défenseurs d’églises), recrutent des guerriers, les « soldats d’églises » (milites ecclesiae). Le combat que mènent ces guerriers pour la défense des intérêts ecclésiastiques apparait éminemment légitime à l’Eglise qui utilise pour les cérémonies d’investiture de ces avoués ou pour les « adoubements » de ces milites ecclesiae des formules de bénédiction issues des liturgies de couronnement, faisant ainsi glisser sur certains chevaliers l’idéologie royale de protection des églises et des faibles, valorisant ainsi leur fonction guerrière. Ces protecteurs bénéficient aussi des prières des communautés religieuses qu’ils défendent, sont enterrés dans l’église, loués et honorés par les moines et les ecclésiastiques. Leur dimension spirituelle s’accroît, malgré le tabou du sang qui les macule encore. Mais ces défenseurs ne remplissent pas toujours fidèlement leur rôle ; l’Église souffre des déprédations des chevaliers pillards et des guerres privées souvent entreprises ses dépens. Là où l’autorité royale ou princière est défaillante, elle tente de pallier ces lacunes en arrachant, par la menace de l’excommunication, le serment des chevaliers de ne pas attaquer les ses et les faibles (inermes), et tente aussi de limiter les guerres privées en les interdisant lors des fêtes religieuses ainsi que dans la période hebdomadaire qui va du jeudi soir au lundi matin, en souvenir de la passion du Christ. Ces institution de paix (« paix de Dieu », « trêve de Dieu ») occupent une place importante dans les conciles et les assemblées de paix qui naissent à la fin du Xe siècle et se multiplient au cours des XIe et XIIe siècles, soulignant ainsi à la fois l’urgence du problème de la violence en terre chrétienne, et la difficulté trouver une solution. Le concile de Narbonne (1054) affirme que le chrétien qui verse le sang d’un chrétien répand le sang du Christ ; qu’en est-il du sang des infidèles ?

La lutte contre les infidèles et la sacralisation de la guerre pour l’Eglise

Menacés dans Rome même et dans sa région par les incursions des Sarrasins (pillage de Rome et de l’église Saint Pierre en 846), les papes doivent faire appel aux guerriers francs pour les repousser. En 847, Léon IV promet l’entrée au Paradis pour tous ceux qui viendraient à mourir « pour la de la foi, le salut de la Patrie et la défense des chrétiens » ; un peu plus tard, menacé à son tour, VIII promet l’indulgence de leurs péchés et l’entrée dans la vie éternelle à ceux qui tomberaient en combattant les infidèles. Certes, il s’agit là de cas isolés à propos d’une guerre purement défensive destinée à sauvegarder Rome, siège de la Papauté et tête de l’Église d’Occident, des pillages des infidèles. Mais il faut souligner d’une part que l’appel au combat émane d’un pape et que celui-ci n’hésite pas à promettre, au nom de saint Pierre, des récompenses spirituelles aux guerriers morts dans ces combats pour Rome. Les martyrs ne sont plus ici, comme jadis, ceux qui se laissent tuer par les païens, mais ceux qui meurent en les combattant. Par « païens », il faut d’ailleurs ici entendre les musulmans, assimilés pour l’occasion aux païens de l’Antiquité. Désormais, dans les textes latins comme dans les épopées en langue romane, les musulmans seront constamment nommés ainsi, ce qui facilite grandement la démonisation de l’adversaire et identifie le combat des chrétiens contre les musulmans à l’antique combat de la vraie foi contre le paganisme et l’idolâtrie. C’est aussi pour cette raison que l’islam, radicalement monothéiste, est constamment décrit sous les traits de l’idolâtrie polythéiste, aussi bien dans les traités de théologie que dans les chroniques de croisade et les chansons de geste, au moins jusqu’à la fin du XIIe siècle. Foucher de Chartres et Raoul de Caen, chroniqueurs de la première croisade, n’hésitent pas à décrire avec grand luxe de détails la statue d’or et d’argent de Mahomet qui, selon eux, se trouvait dans le temple du Seigneur à Jérusalem, et à affirmer que les musulmans adorent divers dieux, Appolin, Tervagant, Cahus, et surtout Mahomet. Cette caricature de l’islam est sans doute due à l’ignorance, mais plus encore à la malveillance intentionnelle : il s’agit de sacraliser la guerre contre l’infidèle en soulignant son immoralité, ses méfaits et surtout son idolâtrie. Les guerriers chrétiens sont ainsi identifiés aux héros de la foi des origines du christianisme, luttant contre les idoles au péril de leur vie (les croisés sont d’ailleurs nommés milites Christi, athletae Christi, mots qui désignaient jadis les martyrs) ; ils sont aussi bien assimilés aux héros de la conquête de la Terre Promise, les Hébreux des guerres de Yahvé. La démonisation de l’adversaire s’accompagne d’une sacralisation de la guerre menée contre les infidèles.

Guerre pour la chrétienté ?

Contre les infidèles ou pour l’Église et la chrétienté confondue avec la Papauté ? Les deux, sans doute ; remarquons cependant que dès 1053 le pape Léon IX, pour défendre son domaine de Rome contre les visées des Normands d’Italie du Sud (des chrétiens !), recrute dans toute la chrétienté des guerriers dont il fait des soldats de saint Pierre (milites sancti Petri) et les assure de récompenses spirituelles comparables à celles de Léon IV ou de Jean VIII. Avant le combat, il les absout de leurs péchés et leur promet le Paradis s’ils viennent à mourir. Ils moururent en effet, exterminés par les Normands sur le champ de bataille, et le pape affirme alors qu’ils sont désormais en compagnie des martyrs, dans le sein d’Abraham. Vingt ans plus tard, le pape Grégoire VII, grand champion de la théocratie romaine, envoie sa bannière au chevalier Erlembaud, l’un des chefs de la pataria en lutte contre le clergé simoniaque de Milan. Il l’appelle « vaillant miles Christi » et le range au nombre des martyrs de la foi lorsqu’il tombe au combat contre ses adversaires, ennemis du pape, mais chrétiens et partisans du clergé de Milan. Il est même béatifié par Urbain II, le pape de la croisade. Ces divers épisodes (il y en a beaucoup d’autres) montrent bien que la sacralisation de certaines guerres et de certains guerriers n’est pas seulement liée à la lutte contre les musulmans : elle s’attache à ceux qui combattent pour l’Église romaine contre ses ennemis, qu’ils soient païens musulmans, hérétiques, schismatiques, ou même chrétiens orthodoxes, mais adversaires de la papauté, dont le prestige s’accroît. Au XIe siècle la réforme grégorienne a affermi l’autorité de Rome en Occident. Purifiée par la réforme, libéré en partie de l’emprise des laïcs, l’Eglise adopte de en plus une structure monarchique. L’évêque de Rome, le pape, y règne désormais de façon incontestée. Il apparaît aux yeux de beaucoup de chrétiens comme le véritable chef de la chrétienté, une notion qui, d’ailleurs, naît à cette époque même et se confond avec l’Europe occidentale. Dès lors, les critères de la guerre juste esquissés par saint Augustin redeviennent lisibles. Mais à l’autorité de l’empereur tend à se substituer celle du pape, tenant de Dieu. Du même coup, la guerre juste, à nouveau, se colore des teintes de la guerre sainte et rejoint la notion de djihâd, avec des nuances portantes toutefois, qu’il convient de préciser.

Croisade et pèlerinage

Lorsqu’Urbain II prêche la croisade, il l’assortit privilèges qui sont ceux du pèlerinage : la remissio peccatorum, le pardon des péchés par l’accomplissement de cette œuvre pénitentielle qui se substitue à toute autre forme de pénitence imposée par l’Eglise. La croisade est donc bien un pèlerinage. De nombreux historiens insistent beaucoup aujourd’hui sur cet aspect, avec J. Richard, J. Riley-Smith et M. Bull. Le vocabulaire des chroniques et des chartes en témoigne, ainsi que les liturgies accomplies à l’arrivée, et le désir réaffirmé de la grosse majorité des croisés d’aller jusqu’à Jérusalem quoiqu’il en coûte, au moment où les chefs semblent vouloir demeurer à Antioche et « consolider » les territoires acquis. Un pèlerinage, certes, mais un pèlerinage armé, et pas seulement des pèlerins accompagnés de guerriers pour les protéger, comme on en vit en 1065. Un pèlerinage, certes, par le fait même que le but de l’expédition c’est Jérusalem et les lieux saints, le Sépulcre, le tombeau du Christ. Comment pourrait-il en être autrement ? Un pèlerinage libératoire, car le pape, sur la foi peut-être de rapports alarmistes, avait laissé entendre dans son discours que les pèlerins étaient désormais molestés par les Turcs, et que la voie salvatrice des pèlerinages vers Jérusalem était coupée. Ce n’était vrai qu’à demi : l’invasion turque en Syrie du Nord et en Anatolie après Mantzikert (1071) avait en effet rendu pour un temps impraticable la voie terrestre, de Constantinople à Antioche, de loin la plus fréquentée depuis l’an Mil et la conversion des Hongrois au christianisme.

Croisade et reconquête

Mais la croisade n’est pas seulement un pèlerinage armé : c’est aussi une campagne militaire de reconquête. Urbain II prêche à des chevaliers et leur assigne un but: reprendre aux infidèles Jérusalem et les lieux saints. L’empereur Alexis, menacé à Constantinople même vers 1087, avait lui-même souhaité l’appui de guerriers mercenaires venus d’Occident. Les Francs, les Normands surtout, avaient la réputation d’être d’excellents mercenaires, et Byzance y avait recours depuis longtemps. Au concile de Plaisance (mars 1095), il est probable que des envoyés d’Alexis ont à nouveau exprimé ce désir… au pape. Reprenant l’idée déjà exprimé par Grégoire VII d’une expédition militaire dirigée par la Papauté et venant au secours, dans un esprit de concorde fraternelle, aux chrétiens grecs de Constantinople, Urbain II exorte les chevaliers d’Occident à secourir leurs frères menacés. Il espère ainsi, sans doute, un rapprochement et une réunion des deux Eglises que le schisme de 1054 vient de séparer ; la fissure est réelle mais pas irrémédiable. L’aide à l’Orient pourra ramener l’unité. Mais le pape sait bien que les Grecs n’ont pas bonne réputation en Occident. Une opération de secours n’aurait eu qu’un succès limité. Au contraire, la mention de Jérusalem est éminemment mobilisatrice. Trop, peut-être : le succès semble avoir dépassé les espérances, et ce sont des armées nombreuses qui s’ébranlent nullement les quelques troupes de mercenaire que souhaitait Alexis. Car Jérusalem, c’est la ville sainte qui connut la prédication et la Passion du Christ, le lieu de son tombeau, l’héritage du Seigneur tombé aux mains des infidèles depuis longtemps, certes (638)… mais le temps ne fait rien à l’affaire et ne transforme pas une spoliation en légitimité. D’autant que, nous l’avons dit, les ragots rapportent que les infidèles (les « païens ») pratiquer leur culte abominable dans les lieux saints mêmes. Il faut donc, en une guerre éminemment juste, restituer cette terre au Seigneur, le rétablir sur son héritage, restaurer le droit et venger le Seigneur par amour pour Lui en aventure. Restaurer son honneur. L’éthique féodale déteint ici sur la religiosité.

Croisade et prophétie

Pèlerinage à cause de Jérusalem, guerre juste à cause de la reconquête d’Antioche (où pour la première fois on donna jadis aux disciples leur nom de chrétiens), puis de Jérusalem et des terres qui furent le berceau du christianisme, la croisade apparaît également comme une guerre sainte, parce qu’elle est prêchée par l’autorité religieuse qui s’impose alors en Occident (la Papauté) et s’assortie de privilèges religieux qui présents dès l’origine de manière peut-être informelle, se codifient peu à peu au cours du XIIe siècle : vœu, prise de croix, indulgences, protection accordée par l’Eglise à la famille et aux biens des croisés et, probablement aussi dès l’origine, au moins dans la conscience des laïcs, promesse du Paradis à ceux qui viendraient à mourir en chemin (comme les pèlerins) et plus encore en combattant les infidèles. Par là-même les croisés sont assimilés aux Hébreux de la Bible dans leur conquête de la Terre Promise et aux martyrs chrétiens des premiers temps, périssant de la main des païens.

À ces diverses assimilations qui sanctifient et sacralisent le combat des croisés il faut ajouter l’aspect eschatologique jadis signalé, peut-être avec excès, par P. Alphandéry mais trop négligé aujourd’hui malgré les travaux récents de R. Landes, et sur laquelle j’ai également attiré l’attention. Car les hommes de cette époque vivaient dans la crainte mais plus encore dans l’espérance de la fin des temps, synonyme, pour eux, de la fin d’un monde de misères et de souffrances, mais aussi de l’apparition de la Nouvelle Terre, du Royaume de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, patrie des élus, règne de Dieu, du Christ, dans la justice, la paix et la félicité. Les moines, mais aussi les clercs, les ermites, les croyants qui les écoutaient, en scrutaient les signes annonciateurs. Ils en trouvaient toujours quelques-uns, dans le ciel ou sur la terre. Les chroniques et les annales en mentionnent beaucoup, peu avant la croisade.

Or, cette fin du monde devait être précédée d’un grand combat « cosmique », celui des forces du Bien rangées derrière le Christ, affrontant les forces du Mal, celles de Satan, dirigées par l’Antéchrist annoncé par saint Paul et l’Apocalypse de saint Jean. On a la preuve que les premiers croisés, surtout ceux de Volkmar, et plus encore d’Emich de Leiningen, suscités par la prédication de quelques « inspirés » comme Pierre l’Ermite (dont on ignore hélas le message, mais qui jouissait d’un immense prestige), attendaient une parution imminente de l’Antéchrist dont ils voulaient « hâter » la venue en convertissant de force les juifs d’Allemagne ou, à défaut, en les massacrant.

L’apparition de l’Antéchrist, en effet, devait s’accompagner de la conversion massive des juifs au christianisme. Certes, cet aspect eschatologique n’apparaît guère dans les récits du discours papal transmis de façons diverses par les chroniqueurs. On ne le retrouve que chez Guibert de Nogent. Guibert l’a-t-il ajouté de son cru ? On peut croire plutôt que les chroniqueurs, qui écrivent tous après 1106, ont atténué ou gommé ces aspects lorsqu’ils ont constaté que la prise de Jérusalem n’avait pas entraîné le bouleversement cosmique escompté et que les temps de la fin n’étaient pas encore là. Cet aspect eschatologique accentue évidemment le caractère sacral de la première croisade. Les croisés, les « Francs », sont acteurs de l’histoire sainte. Gesta Dei per Francos, écrit Guibert.

Au moment où Urbain II prêche la croisade, la notion de djihâd s’est considérablement diluée dans le monde musulman. Elle s’était déjà bien affaiblie en Espagne, à l’époque des royaumes de taifas, aux Xe et XIe siècles, au grand scandale des musulmans rigoristes du Maghreb, les Almoravides, qui débarquent en Al Andalus à l’appel du dernier roi Ziride, rétablissent un islam pur et dur et mènent à nouveau le djihâd. Les troupes de Youssouf battent sévèrement le roi de Castille Alphonse VI à la bataille de Zallâqa (1086), menaçant d’anéantir d’un seul coup les progrès de la Reconquista chrétienne. En 1095, la situation des royaumes chrétiens s’est à nouveau améliorée et la Reconquista reprend, mais la crainte de l’Occident semble avoir été forte d’une reprise des invasions musulmanes. En Orient, on constate une crainte comparable au même moment ; Urbain II s’en fait l’écho. Les Turcs seldjoukides, après avoir sévèrement battu les troupes byzantines à Mantzikert (1071), prennent Antioche en 1085 et menacent les côtes de la mer Egée ; là encore, on le sait, la situation des chrétiens s’améliore par suite des divisions entre musulmans sunnites (Turcs) et chi’ites (Fatimides d’Egypte). La notion de djihâd, un moment remise à l’honneur, s’affaiblit à nouveau et les musulmans semblent se satisfaire du statu quo territorial. C’est la croisade qui réveille cette notion : dès 1106, un traité composé à Damas prêche à nouveau le djihâd ; mais les divisions sont trop fortes, et c’est seulement sous Saladin (fin du XIIe siècle) et avec l’unité des musulmans, réalisée par la force des armes, que renait l’idée de djihâd dont Saladin se veut le champion, à la fois par sincérité de croyant et par opportunisme politique. L’idée de croisade, au contraire, progresse en Occident. Elle se cristallise d’abord autour de la notion de libération des lieux saints, avant de s’étendre à celle de lutte de la chrétienté contre l’islam, puis de s’élargir encore aux luttes de l’Eglise contre ses adversaires. Lorsqu’il s’attaque à l’Égypte, saint Louis vise avant tout d’abattre la principale puissance musulmane capable de reprendre durablement Jérusalem. Lorsqu’il débarque en Tunisie et meurt en 1270, c’est parce qu’il croit (à tort) que la force principale des musulmans se trouve là. Mais entre temps l’idée de croisade s’est élargie à toutes les entreprises guerrières menées à l’initiative de la Papauté et récompensées par des privilèges spirituels garantis par elle. C’est le cas des croisades contre les païens de Baltique, auxquelles prend part l’ordre des chevaliers Teutoniques, mais aussi des croisades contre les hérétiques (albigeois, dès 1209), des entreprises pontificales contre les empereurs allemands, des guerres pour la Sicile etc.

Parallèlement, des critiques se font jour contre l’idée même de croisade. La connaissance de l’islam progresse dès la deuxième moitié du XIIe siècle (Pierre le Vénérable) et l’on vient à concevoir qu’il vaudrait mieux convertir les musulmans que de les tuer. Dès le milieu du XIIe siècle, Isaac de l’Étoile, pourtant disciple de Bernard de Clairvaux, critique les ordres religieux militaires (Templiers) que louait Bernard. Il blâme sévèrement ces « martyrs d’un nouveau genre » qui prétendent gagner leur couronne en combattant les armes à la main alors que les anciens martyrs se faisaient tuer sans se défendre. Au siècle suivant, saint François d’Assise participe à la croisade, mais veut convertir par la parole et la douceur évangélique. Raymond Lulle préconise la croisade pour contenir la puissance adverse, mais aussi la prédication pour convertir les musulmans.

Comme le djihâd, rappelons-le, la croisade n’avait pas pour fonction de convertir ni de contraindre, mais d’étendre l’autorité du « vrai Dieu » sur la terre. A la différence du djihâd, la croisade avait principalement pour but la délivrance des lieux les plus saints du christianisme et la reconquête de territoires qui furent le berceau même de la nouvelle religion. On peut croire que le djihâd aurait été prêché avec plus de force si Médine ou La Mecque étaient tombées aux mains des chrétiens ! Comme le djihâd, la croisade était une guerre sacralisée, prêchée au nom de Dieu et assortie de privilèges et de récompenses spirituelles : l’entrée au Paradis pour ceux qui mouraient au combat contre l’infidèle. Mais alors que le djihâd constitue l’une des doctrines originelles de l’islam dès son apparition à l’époque même du Prophète, Mahomet, la croisade résulte au contraire d’une véritable révolution doctrinale ; le fait de tuer un ennemi au combat, même dans une guerre légitime et en service commandé, donnait encore lieu à pénitence au Xe siècle (Burchard de Worms). Avec la croisade, c’est l’expédition guerrière elle même, destinée à tuer les infidèles et à les chasser de Jérusalem, qui fait office de pénitence. Saint Bernard marque le terme ultime de cette évolution lorsqu’il rassure les Templiers, ces croisés permanents : s’ils sont tués au combat, ils gagnent le Paradis car ils meurent pour Dieu ; lorsqu’ils tuent en combattant l’infidèle, ils n’encourent aucun risque pour le salut de leur âme car, ce faisant, ils ne commettent pas un homicide, mais un « malicide ». Ainsi, tournant le dos au pacifisme de Jésus et du christianisme originel, la doctrine de la croisade emprunte ses traits à la guerre sainte de l’Ancien Testament et à la sacralisation progressive de la guerre et des guerriers qui s’accomplit en Occident au cours de onze siècles d’histoire.

Historien médiéviste, directeur de recherche au CNRS (Centre d’études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers). Spécialiste des XIe et XIIe siècles et des idéologies guerrières.

Jean FLORI

Jean FLORI