10 janvier – 49 : Jules César franchit le Rubicon

D’importantes tractations ont lieu en décembre 50 et janvier 49 entre César et Pompée au sujet du proconsulat de César qui prend fin. Le Sénat, étant majoritairement favorable à Pompée, s’oppose à la prolongation du mandat de César. Ce dernier conquiert en 50 les derniers territoires gaulois indépendants, ce qui assoit sa légitimité et sa popularité auprès du peuple.

Face à César, alors en position de force, le Sénat décide de voter un senatus consulte qui désigne César et ses partisans comme ennemis publics. Rejoint par des troupes d’alliés, César franchit le Rubicon le avec son armée, qu’il n’a pas dissoute, arguant que Pompée outrepasse ses pouvoirs. Le , menacé par l’armée de César, Pompée et une partie du sénat s’enfuient en Grèce, laissant le trésor à Rome (lequel sera récupéré par César).

Fin mars, César rentre à Rome, il trouve quelques sénateurs, et repart en Espagne, le . Pendant ces quelques mois, il traverse lentement l’Italie vers Rome, en donnant le mot d’ordre à ses soldats de ne rien piller, pour montrer sa bonne foi et son souci du bien public. En mars, il fait voter une loi qui donne la citoyenneté romaine aux Cisalpins, jusqu’alors sous le protectorat de Pompée, se créant ainsi une citadelle alliée.

10 janvier 1430 : création de l’ordre de la Toison d’or (Bruges).

L’ordre de la Toison d’or a été fondé par le duc de Bourgogne Philippe le Bon le à l’occasion de son mariage avec Isabelle de Portugal.

Il s’agit au départ d’un ordre de l’État bourguignon, ensemble de principautés féodales regroupant le duché de Bourgogne (fief français), le comté de Bourgogne (fief d’Empire) et plusieurs fiefs des Pays-Bas, notamment le comté de Flandre (fief français) et le duché de Brabant (fief d’Empire). Après la mort de Charles le Téméraire (1477), l’État bourguignon passe à la maison de Habsbourg, notamment à Charles Quint, puis à son fils Philippe II, roi d’Espagne. Après la mort de Charles II d’Espagne (1700), l’ordre est divisé entre une branche espagnole et une branche autrichienne (celle-ci non reconnue en France).

Le lieu de la fondation est Bruges, ville du comté de Flandre, et le premier chapitre de l’ordre est tenu en 1431 à Lille, aussi ville flamande. Le port du collier de la Toison d’or devient obligatoire le 3 décembre 1431.

Le nom de l’ordre est inspiré du mythe grec de la Toison d’or, complété un peu plus tard par l’histoire biblique de Gédéon, symbole de force spirituelle, comme l’indiquait la tapisserie ornant les lieux de réunion des chapitres à partir de 1456.

Une tradition perdure selon laquelle ce serait en hommage à sa maîtresse, Marie de Rumbrugge, dont la chevelure était d’or, que Philippe le Bon a créé l’ordre.

Il subsiste de nos jours deux ordres de la Toison d’or issus de l’ordre historique : l’ordre de la maison d’Autriche reconnu comme personne morale par la république d’Autriche depuis 2000 dont le grand maître est le chef de la maison de Habsbourg-Lorraine et l’ordre espagnol dont le grand-maître est le roi d’Espagne.

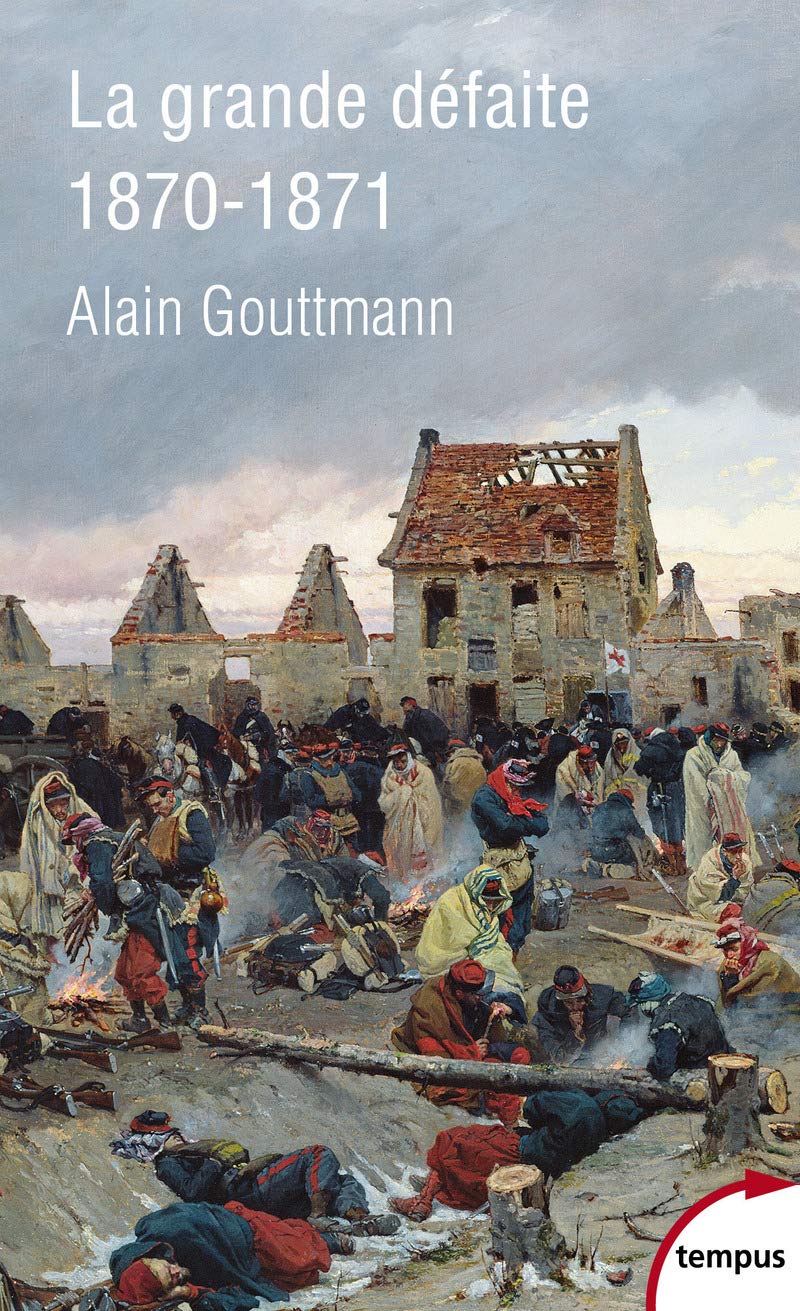

10-11 janvier 1871 : bataille du Mans.

L’armée de la Loire du général Chanzy, en retraite depuis la défaite de Loigny (2 déc 1870) qui avait à nouveau livré Orléans aux Prussiens, tente vainement de reprendre l’initiative. Composée de troupes disparates mal équipées et peu entraînées, l’armée s’effondre entre autres en raison de la supériorité technique de l’artillerie allemande et des rigueurs de l’hiver. Les unités bretonnes ont été dotées uniquement de fusils à chargement par le canon (et non du fusil Chassepot pourtant produit à 1 200 000 exemplaires à cette date).

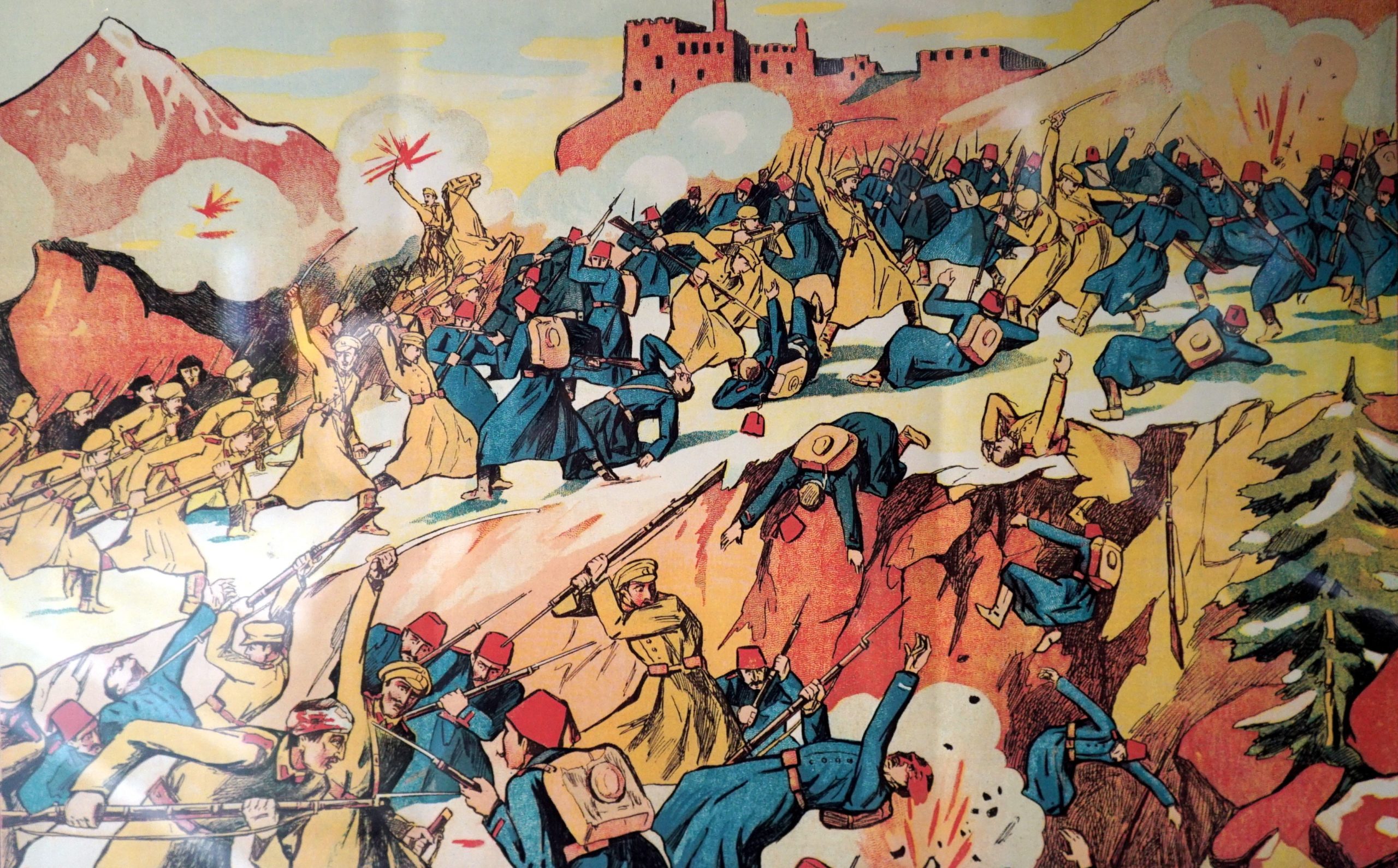

10 janvier 1916 : début de la bataille d’Erzurum pendant la campagne du Caucase de la Première Guerre mondiale.

Elle opposa l’armée turque aux troupes russes et se termina par un succès de ces dernières. L’armée ottomane eut de très lourdes pertes (10 000 morts et blessés confondus ainsi que 5 000 prisonniers) comparées à celles des Russes (1 000 morts et 4 000 blessés).

À la mi-février, la victoire de l’armée russe lui permit de contrôler ainsi un territoire stratégique. En outre, une colonne russe se dirigea vers le nord et atteignit la mer Noire où, avec l’appui de la flotte russe, elle s’empara du port de Trébizonde à l’issue de la campagne de Trébizonde (en) (–). L’armée russe tenait la plus grande partie du territoire des six vilayets.

Cependant, à partir de 1917, la révolution russe entraîna la dislocation de l’armée russe du Caucase, ce qui permit à l’Empire ottoman de reprendre le territoire perdu. La Russie y renonça en 1918 par le traité de Brest-Litovsk.

10 janvier 1920 : naissance de la SDN et entrée en vigueur du traité de Versailles.

La Société Des Nations est créée à Genève par 32 Etats membres le jour de l’application du traité de Versailles ayant mis fin à la Première Guerre Mondiale. C’est surement aussi ce traité qui a contribué à déclencher la seconde tant il pesait (psychologiquement et économiquement) sur l’Allemagne.

10 janvier 1929 : naissance du journaliste globetrotter Tintin (Bruxelles).

Le dessinateur Hergé (de son vrai nom, Georges Rémi) publie à 21 ans dans la revue belge Le petit vingtième, la première aventure de son héros Tintin au pays des Soviets. Anti-communiste, la BD fait partie des premières dénonciations grand public du bolchevisme. L’album paru en noir et blanc ne connaîtra de réédition en couleur qu’en … 2017.

10 janvier 1971 : mort de Coco Chanel (Paris).

Gabrielle Chasnel meurt à 87 ans au Ritz. Celle qui est à l’origine d’un des fleurons de la mode féminine française et tout simplement mondiale est aussi connue, pour les archives, sous le nom de code « Westminster » ou agent F-7124 de l’Abwehr. Célèbre dès les années 1920 et connaissant beaucoup de personnalités européennes, elle est recrutée en 1941 par le service de renseignement allemand pour son carnet d’adresse.

10 janvier 1989 : les Cubains commencent leur retrait d’Angola.

En treize ans (depuis novembre 1975), près de 310 000 soldats cubains sont venus combattre en Angola. Au moins 5 000 d’entre eux ont trouvé la mort, principalement dans les combats contre l’UNITA de Savimbi et les troupes Sud-Africaines.