Un conflit « gelé » depuis fort longtemps dans une ancienne république d’ex URSS, une nation pauvre, minée par la corruption, un gouvernement jeune et pro-occidental élu pour « faire le ménage » et débarrasser le pays des vieux apparatchiks pro-moscovites, une province rebelle autoproclamée indépendante mais reconnue par personne, des troupes russes qui jouent les arbitres au milieu des trafics d’armes, une minorité turcophone qui intéresse Ankara, des tensions ethnolinguistiques qui dissimulent une épineuse question sociale, des chancelleries occidentales qui regardent ailleurs…

Si cela vous rappelle quelque chose, c’est normal. Mais contrairement à ce que vous pourriez penser en première approche, ce n’est pas du Haut-Karabakh qu’il s’agit, mais bien de la Moldavie.

Ce petit pays d’Europe orientale, coincé entre Ukraine, Roumanie et province « rebelle » de Transnistrie pourrait bien être un des prochains « foyers de crise » aux confins de la zone d’influence russe, avec en toile de fond l’activisme turc autour de la Mer noire.

En effet, la récente déclaration de la nouvelle présidente moldave, réclamant le départ des troupes russes de la « République moldave du Dniestr » (RMD – usuellement et improprement qualifiée de « Transnistrie »), semble s’inscrire dans un schéma qui a été à l’œuvre dans plusieurs zones de friction de l’ancien espace soviétique : un gouvernement élu sur un programme de lutte contre la corruption et les apparatchiks, jeune et pro-occidental, secoue la torpeur sclérosée de situations figées depuis les années qui suivirent la tourmente de la chute de l’URSS. Ce gouvernement remet en cause les « liens historiques » avec la Russie en espérant un soutien occidental, et enclenche une dynamique de crise qui se termine parfois (souvent) en affrontement armé, Moscou refusant dorénavant de voir les restes de son ancien « glacis stratégique » s’éroder encore au profit de l’OTAN. La situation présente d’évidentes similitudes avec le cas de l’Arménie, qui avait porté en 2018 Nicol Pachinian au pouvoir sur les mêmes bases, au terme d’un « révolution de couleur » à l’image de celles de la Géorgie (les roses, en 2003), d’Ukraine (orange en 2004) ou du Kirghizistan (les tulipes, en 2005).

La Moldavie, pays frontalier

Petit pays de 33 851 km² (un peu plus que la région des Hauts de France), la Moldavie est peuplée d’environ 2 700 000 habitants (un peu moins que la Bourgogne Franche-Comté), avec une très importante diaspora de plus d’un million d’habitants. Une région française en taille et en population donc, mais avec un PIB de seulement 11,4 milliards de dollars, soit sensiblement la moitié de celui de la Creuse, ce qui en fait le pays le plus pauvre d’Europe. La Moldavie est en outre, à l’image du reste des Balkans, frappé par une crise démographique très dure, qui combine dénatalité, recul de l’espérance de vie et émigration des populations jeunes.

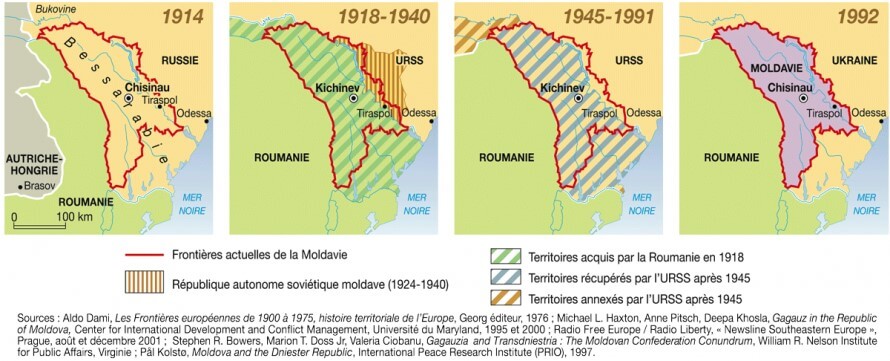

La Moldavie a connu un XXe siècle mouvementé. Coincée aux confins des zones d’influence ottomane, russe et austro-hongroise, la région fut intégrée à l’Empire russe en 1812, sous le nom de « Bessarabie » lors du partage de la « Principauté de Moldavie », alors État vassal de la Sublime Porte. S’ouvrit alors une colonisation slave au détriment des populations roumanophones. À l’issue de la Première Guerre mondiale le territoire qui allait grosso-modo devenir la Moldavie moderne fut annexé par la Roumanie, pour revenir dans le giron soviétique en 1939-1941 (jusqu’à l’invasion roumano-allemande) puis en 1945, jusqu’en 1992. À chaque fois, les découpages frontaliers modifièrent le territoire moldave, notamment dans la zone de la Mer noire.

La colonisation russe d’après 1812 n’élimina jamais le peuplement roumanophone ni les minorités turques, et s’accompagna de l’implantation de populations ukrainiennes. Après 1945, l’URSS développa des industries sur la rive orientale du Dniestr, dans la partie est du pays. Une armée soviétique, la XIVe, fut établie autour de ce pôle industriel, pour tenir le front « sud-ouest » de l’URSS. Le reste du territoire, entre les fleuves Prut et Dniestr, fut consacré à l’agriculture et devint un important centre de maraichage et de viticulture pour l’Union soviétique. La colonisation slave se poursuivit, avec une dispersion des populations roumanophones jusqu’au Kazakhstan et une implantation des élites slaves à tous les postes de responsabilités de la petite république.

Les crises de l’indépendance

À la chute de l’URSS, le pays fut agité de manifestations de la part des populations roumanophones et de leurs élites, qui obtinrent d’abord le retour de l’alphabet latin et la reconnaissance d’une « identité linguistique moldo-roumaine », puis demandèrent le rattachement à la Roumanie. Cela dit, l’idée n’alla pas très loin, n’étant finalement pas soutenue par une part importante de la population ni de manière très enthousiaste par Bucarest. Mais les craintes de réunion avec la Roumanie servirent de justification, sinon de catalyseur, pour la sécession de la Transnistrie.

Ayant déclaré son indépendance le 27 août 1991, la Moldavie fut rapidement déchirée par deux mouvements sécessionnistes : la région industrielle située à l’est du Dniestr, mais aussi, au sud, la république des Gagaouzes, minorité turcophone. Dès 1990, les élites de la future Transnistrie commencèrent à armer des groupes paramilitaires et refusèrent la politique menée par Chisinau de « romanisation » linguistique et de rapprochement avec Bucarest. Des heurts armés se poursuivirent « à bas bruit » pendant toute l’année 1991, la jeune république moldave tentant, avec ses maigres moyens, de faire respecter son autorité de l’autre côté du Dniestr.

Même si on a beaucoup insisté sur l’opposition « Slaves contre Roumains » et sur la prétendue peur du rattachement à la Roumanie des populations russes de l’est du pays, il semble que la crise ait avant tout été sociale, liée à la crainte de déclassement et de perte de pouvoir des élites technocratiques qui étaient à 85% russes et ukrainiennes en Transnistrie et voyaient leur avenir politico-économique inéluctablement compromis par la sortie du giron soviétique. De fait, Moldavie comme Transnistrie étaient toutes deux peuplées de minorités slaves et roumanophones, sans que l’affrontement de 1992 ne débouche heureusement sur des massacres de civils ou une « épuration ethnique », ce qui accrédite l’hypothèse d’un conflit essentiellement politico-économique (malgré environ 100 000 réfugiés)[1].

La phase de conflit ouvert de 1992 fut à la fois brève et sanglante, entrainant la mort de plus de 4000 combattants, de fin mars à juillet. La petite armée moldave tenta, sans succès, de mettre un terme à la sédition des groupes armés sur la rive orientale du Dniestr, qui concourraient la formation de facto d’un État indépendant, ouvertement prorusse. Le rôle de la XIVe armée ex-soviétique, forte de plus de 14 000 hommes, fut à la fois déterminant et trouble. Placée officiellement « sous contrôle direct du président Eltsine », l’armée se comporta comme une entité quasi autonome, parcourue de dissensions. De nombreux cadres et soldats soutinrent « à titre personnel » les sécessionnistes, mais sans que la XIVe armée ne soit officiellement engagée en soutien des rebelles. Même si on a pensé alors qu’il s’agissait de « plans machiavéliques » de la part de Moscou, il semble plutôt que, sans réel contrôle depuis un État à la dérive, les cadres locaux et les nombreux soldats vivant sur place furent plutôt enclins à des réflexes de voisinage, « quasi féodaux », sans pour autant renoncer définitivement à leur uniforme russe.

La zone industrielle de Tiraspol, les voies ferrées, les conglomérats autour de Bender et Tighina, les centrales hydroélectriques et bien sur les points de passage sur le Dniestr constituaient autant d’actifs critiques qui donnaient aux séparatistes d’importantes cartes de négociations. Face à la proposition d’un « statut d’autonomie » au sein de la nouvelle République, le leader séparatiste Igor Smirnov réclama le maintien dans l’orbite russe, à l’image de l’enclave de Kaliningrad. De son côté, la Roumanie fournit modestement un peu de matériel militaire et de conseil à la Moldavie, sans que cette aide, venant d’un pays lui-même ruiné et aux forces armées en pleine déliquescence, ne permette d’inverser les rapports de force.

Soutenus donc plus ou moins officiellement par des éléments de la XIVe armée russe, les séparatistes parvinrent à empêcher la nouvelle armée moldave, fort démunie en matériel, et inexpérimentée, de reprendre le contrôle des zones rebelles. Les vastes dépôts d’armes et de munitions stockés en prévision d’un conflit contre l’OTAN alimentèrent les forces séparatistes, avant, le calme revenu, de devenir une colossale source de trafic d’armes. Le général Lebed, futur opposant à Boris Eltsine et porte-drapeau du messianisme russe ultranationaliste, fut envoyé à la tête de l’armée rétive pour consolider les positions russes, sans doute avec l’idée qu’un échec permettrait de l’écarter. Lebed s’imposa comme le champion des minorités russophones et exacerba le désir d’indépendance vis-à-vis de Chisinau, tout en parvenant à maintenir la stabilité régionale et à restaurer le contrôle sur les troupes russes, les seuls objectifs qui préoccupaient alors vraiment Moscou.

L’ère du « conflit gelé »

À l’issue du conflit de 1992 se dessina une situation typique des conflits « gelés » de l’espace ex-soviétique. De nouvelles troupes venues de Russie (et donc moins impliquées localement) s’installèrent comme « force de maintien de la paix », sur les deux rives du Dniestr. Elles jouèrent un rôle d’interposition entre les Moldaves et les séparatistes de la « République moldave du Dniestr » (RMD). Cette dernière, ayant sa capitale à Tiraspol, ne fut néanmoins pas reconnue par le Kremlin, mais seulement par l’Abkhazie, l’Ossétie du Sud et le Haut-Karabagh, trois « micro-États » eux-mêmes issus des conflits dégénératifs post-soviétiques. En somme, toute l’affaire ressemble fort à une « répétition géante » de ce qui allait advenir au Donbass en 2014. La Russie figea une situation « hors le droit », en permettant de manière pérenne à une entité sécessionniste de se détacher de l’Etat souverain de Moldavie, qui avait pourtant offert un statut d’autonomie spécial sans succès. Et, bien entendu, cette opération russe de « maintien de la paix » fut mise en place et se poursuit toujours en dehors de tout cadre onusien (et est même condamnée par l’Assemblée générale de l’ONU).

Au sud, la Gagaouzie connut un destin fort différent. Alors que la minorité turcophone (mais chrétienne – rien n’est jamais simple) avait revendiqué elle aussi l’indépendance, elle se retrouva privée de tout soutien extérieur. Ni la Russie, ni la Roumanie, ni même la Turquie ne semblèrent s’intéresser au sort de ces petites enclaves sans continuité territoriale, dont la seule ressource était l’exportation de tabac et qui ne constituaient même pas un enjeu géographique sur des voies de communication. Les Gagaouzes, sans armes ni alliés, durent donc rapidement se résigner à accepter l’autonomie au sein de la Moldavie, ce que proposait en vain le gouvernement de Chisinau à la Transnistrie.

De manière assez peu intuitive, les années qui suivirent 1992 virent, jusqu’en 2004, un rapprochement et une certaine normalisation entre Moscou et Chisinau. Les séparatistes de la RMD se révélèrent de couteux et encombrants vassaux, très portés sur la contrebande d’armes et le crime organisé et entièrement dépendant de perfusions russes. En 2015, les stocks laissés par l’ex-Armée rouge représentaient selon les estimations encore plus de 20 000 tonnes d’armes, malgré les ventes massives et illégales menées par la RMD, notamment dans les Balkans. Le retrait graduel des troupes russes, négocié via l’OSCE, a réduit à quelques milliers d’hommes la présence des soldats aux ordres de Moscou, la XIVe armée (devenue XVe) étant peu à peu vidée de sa « substance ».

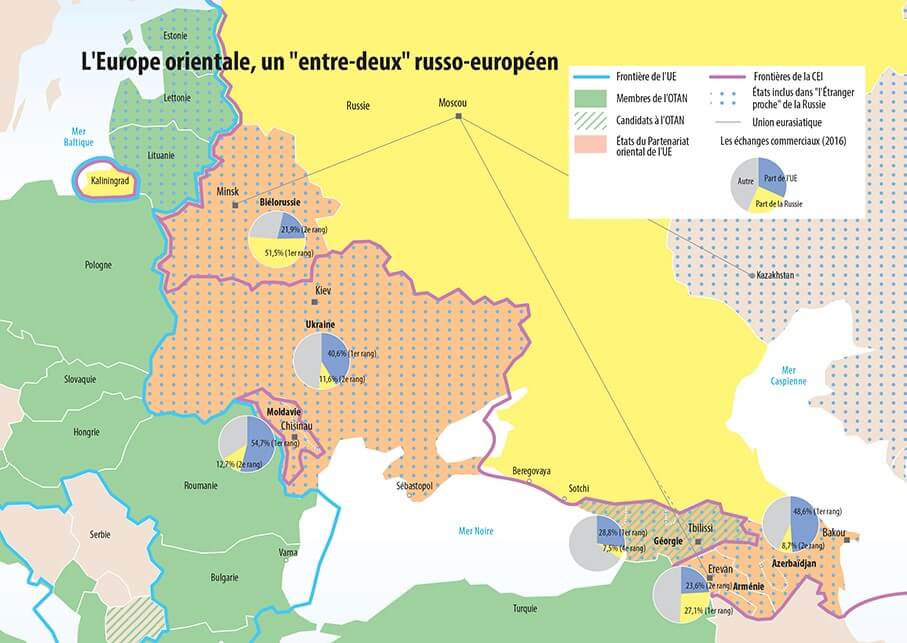

Côté Moldave, les illusions initiales d’intégration rapide à l’Union européenne nées avec l’Accord de libre-échange centre européen de 1992 (ALECE) furent rapidement douchées, et les difficultés économiques de la transition post-soviétique entrainèrent, comme dans de nombreux territoires, une nostalgie procommuniste qui amena le PC en position de force dès 1995 et en position de gouverner seul dès 2001. Le pouvoir néo-communiste freina sans l’inverser la tendance pro-européenne prise par le pays qui avait rejoint le GUAM en 1997. Ce retrait des nationalistes et des partisans du rapprochement avec l’Europe occidentale fut néanmoins propice à la « normalisation » des liens de la Moldavie avec Moscou jusque dans les années 2010. La montée des sentiments pro-européens et le besoin d’aide économique aboutirent à l’accord d’association de la Moldavie avec l’UE en 2014, tandis que la Russie maintenait son soutien à la Transnistrie. Malgré une forte diminution des effectifs militaires russes, la région de Transnistrie demeure stratégique pour Moscou en raison des importants investissements économiques réalisés pour développer le bassin industriel. La zone constitue en outre une excellente « tête de pont » face à l’Ouest, ce qui est sans prix vu le contexte de tensions avec l’Ukraine et permet à la fois de baser des troupes, des aéronefs et de collecter du renseignement. Il s’agit, avec Kaliningrad et la Crimée, d’un des trois « postes avancés » russes, au plus près de l’OTAN à l’ouest. Moscou ne saurait donc se résoudre facilement à la « quitter ».

En somme, depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, tout allait « pour le mieux » pour la Russie : la Moldavie pauvre demeurait une zone « tampon », privée de sa principale région industrielle transformée en micro-Etat fantoche sous perfusion russe (80% des devises étrangères arrivant en Transnistrie proviennent de Russie)[2]. Le revers de la médaille bien entendu est le même que dans l’ensemble des zones de « conflits gelés » de l’ex-URSS : maintien au pouvoir d’une nomenklatura corrompue, détournement massif de biens publics au profit d’intérêts privés, sous-développement chronique, crise démographique, stagnation économique, déni de démocratie. L’aide russe à ses limites et le tarissement de la rente pétrolière cumulée aux difficultés chroniques de l’économie domestique et aux sanctions internationales ne laisse que bien peu de disponibilités pour aider les Etats vassaux ou alliés du glacis stratégique. Et bien entendu, à aucun moment la résolution des conflits n’avance : en 2014, la crise ukrainienne fut l’occasion pour la RMD de demander – de nouveau – son rattachement à la Russie, même si la question n’alla pas plus loin, Moscou ayant sans doute déjà suffisamment de fers au feu. Les Russes ne peuvent reconnaitre une indépendance qui compliquerait leur contrôle sur la petite région, ils ne peuvent pas organiser son rattachement sans ouvrir une nouvelle crise majeure avec l’Occident, et se satisfont finalement, comme souvent, de cette situation baroque de « no man’s land » quasi médiéval.

Et si tout changeait (pour que rien ne change) ?

C’est dans ce contexte que survient l’élection présidentielle du 15 novembre 2020 en Moldavie : Maia Sandu, battue en 2016 par le candidat pro-russe Igor Dodon, prend sa revanche avec 57,72% des voix. Elle accède au pouvoir après la crise constitutionnelle de 2019 qui l’avait vue être portée à la fonction de Premier ministre grâce à une coalition politique des « pro-européens » et des socialistes. À cette occasion, le président Dodon et se soutiens furent accusés, entre autres, d’avoir détourné plus d’un milliard d’euros de la banque centrale…

Formée à Harvard, ayant travaillé à la Banque mondiale, tenante d’un programme résolument pro-occidental et antirusse, Maia Sandu a promis de renouer immédiatement avec les réformes structurelles promises à l’Union européenne en 2014 et jamais implémentées. Or depuis les années 2000, les liens économiques avec l’UE ont considérablement progressé, les entreprises moldaves mais aussi russes de RMD recherchant les marchés exports de l’UE et profitant de leurs bas coûts de production, notamment dans le textile, au point que l’UE représente maintenant plus de 55% des échanges commerciaux de la Moldavie, essentiellement via la Roumanie. Pour l’heure, la capacité de réformes de la nouvelle Présidente est limitée par un manque de majorité à la Chambre (à un siège près). Elle doit donc organiser rapidement de nouvelles élections. La majorité parlementaire actuelle prorusse, qui soutient toujours l’ancien président Igor Dodon, vient d’ailleurs de voter une loi conférant un « statut privilégié » à la langue russe tout en retirant à la présidente… Le contrôle des services de renseignement !

C’est essentiellement par les canaux diplomatiques que la nouvelle présidente tente d’agir, faute de majorité locale. Le Président Roumain Klaus Iohannis a visité le pays le 29 décembre 2020, annonçant le soutien de l’Union européenne à la Moldavie et le don par la Roumanie de 200 000 doses de vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19. Pas question donc d’envisager d’acquérir le vaccin russe « Spoutnik V », ni de se tourner vers la Chine comme doit le faire l’Ukraine. Réservant sa première visite officielle à l’Ukraine, Maia Sandu y a déclaré le 13 janvier avec le président Zelenskiy leur volonté commune de « rejoindre l’Union européenne ».

Signe des temps et irruption d’un nouvel acteur (qui peut donc tout remettre en cause) : les 17-18 décembre 2020, le ministre des Affaires étrangères turc Mevlüt Çavuşoğlu s’est rendu en Ukraine. Il y a rencontré les représentants des Tatars de Crimée, mais aussi ceux des Gagaouzes. Il s’agit là d’une politique nouvelle de la part de la Turquie, qui consiste en une forme de « pan ottomanisme » mettant en avant le soutien « indéfectible » d’Ankara à toute minorité turque, sur le modèle de la relation très étroite qui a été nouée avec l’Azerbaïdjan. Il est bien entendu trop tôt pour dire quelles sont les intentions du Président Erdogan, au-delà de la communication, et ce d’autant que les Gagaouzes chrétiens orthodoxes sont sans doute peu sensibles à ses visions du sunnisme conquérant. Cela dit, Erdogan est depuis plusieurs années spécialistes de la génération de nouvelles crises extérieures sitôt que surviennent des difficultés intérieures. Et vu le contexte économique, celles-ci sont légion. Mettre en difficulté un des postes avancés russes sur la Mer noire tout en agitant un conflit aux portes de l’Union européenne pourrait être tentant si des opportunités se présentent.

Si, pour l’heure, aucune tension militaire n’est à signaler, la situation en Moldavie évolue rapidement. Les apparatchiks pro-russes ne semblent pas accepter de bonne grâce la défaite, et le retrait du contrôle présidentiel des services de renseignement moldaves n’augure rien de bon. Il montre que le parti pro-russe se sent assez fort pour continuer le bras de fer avec la nouvelle présidente, dans un contexte local troublé. Comme souvent, l’opposition se cristallise notamment entre des villes plus occidentalisées et favorables à une modernisation du pays et des campagnes nostalgiques de l’époque soviétique. Les positions présidentielles de l’Ukraine et de la Moldavie constituent des appels non dissimulés à l’UE, avec un soutien tacite de Washington qui ne changera pas avec l’administration Biden, tout aussi antirusse que la précédente (mais sans doute plus policée). Kiev et Chisinau alliés, il pourrait être tentant de mettre un terme par la force à la sécession de la RMD, de laquelle une résolution de 2018 de l’ONU a demandé le départ immédiat, complet et sans conditions des troupes russes (résolution AGNU/12030 du 22 juin 2018). Forts de cette légitimité, un coup de force moldo-ukrainien pourrait avoir cette fois une issue très différente du conflit de 1992, entrainant une nouvelle crise avec la Russie si les troupes de Vladimir Poutine souhaitaient s’interposer. Et dans le même temps, il y a fort à parier que Moscou fera tout ce qui est possible pour freiner la dérive « vers l’ouest » de la Moldavie, avec une possible ingérence dans les processus électoraux, la déstabilisation par des proxies de l’État moldave, le chantage aux hydrocarbures ou le retour de l’idée de l’annexion de la RMD.

Bien entendu, comparaison n’est pas raison et il n’est pas certain que la situation en Moldavie doive dégénérer. Néanmoins, le drame récent de la guerre au Haut-Karabagh devrait interpeller les gouvernements européens : un nouveau conflit, aux portes de l’Europe, impliquant Ukraine, Turquie, Russie, Moldavie et Roumanie n’est plus « impossible », même s’il est pour l’heure « improbable ». Le gel des conflits par la Russie pour préserver son glacis géopolitique se heurte maintenant aux aspirations légitimes des peuples de l’Europe orientale à élire des gouvernements moins corrompus et moins inféodés à Moscou. Avec une Turquie en embuscade et une relation transatlantique érodée, la stabilité n’est plus garantie. C’est précisément pour désamorcer ce genre de situation que l’OSCE a été pensée : une organisation qui, en temps de paix, doit nous aider à « coexister entre adversaires ». C’est d’ailleurs au sommet de l’OSCE à Istanbul en 1999 que furent négociées les conditions du retrait d’une grande partie des troupes russes de RMD. Il est souhaitable que les Européens parviennent à un réel activisme politique à l’Est, avec une approche réaliste des revendications russes en matière de sécurité. L’extension de l’UE ne doit pas se faire au détriment de la sécurité collective en Europe et d’autres voies de partenariat existent pour aider la Moldavie à se développer et à sortir du fléau de la corruption. L’approche de la présidence française de l’UE doit aussi, sur le plan national, nous interpeller : nous pourrions nous retrouver à l’été avec un nouveau conflit « brûlant » sur les bras. À suivre…

NOTES :

[1] Au sujet des crises de 1989-1992, voir Jacques Lévesque, Yann Breault, Pierre Jolicœur : La Russie et son ex-empire. Reconfiguration géopolitique de l’ancien espace soviétique ; Paris, 2003, Presses de Science Po, 348 pages, pp. 137-157.

[2] Inessa Baban : The Transnistrian Conflict in the Context of the Ukrainian Crisis ; Rome, 2015, NATO Research Division, 12 pages.

Article très intéressant sur un sujet qui reste finalement méconnu. Pour les personnes intéressées voici un ouvrage sur le sujet: Gilles-Emmanuel Jacquet, « Histoire du conflit moldo-transnistrien », Paris: Ed. Connaissances & Savoirs / Publibook, 2017, 454 pages.